ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 農業法人によるレタス輸出の今日的展開~大平やさい株式会社(香川県観音寺市)の事例を中心に~

弘前大学 農学生命科学部 国際園芸農学科 教授 石塚 哉史

【要約】

大平やさい株式会社は、シンガポールおよび香港へのレタス輸出に取り組み、現地の量販店での販路を確保している。同社は、輸出先やアイテムを増やすことによって、輸出開始から短期間で国内有数のレタス輸出事業者と位置付けられるまでに成長した。大平やさいの取り組みには、葉物野菜の輸出に取り組もうとする事業者の参考となる事項が数多く存在しているものと考えられる。

1 はじめに

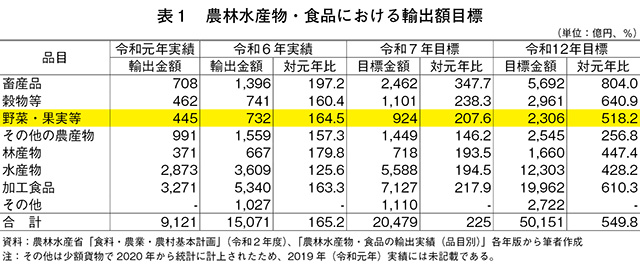

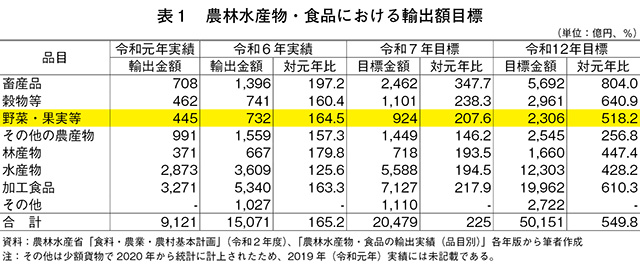

政府は「食料・農業・農村基本計画」(令和7年4月策定)における「食料自給率その他食料安全保障の確保に関する目標」の一つとして、輸出の促進(輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化)を掲げており、農林水産物・食品輸出額は令和6年の1.5兆円の実績に対し、12年には5兆円とすることを目標としている(注1)(表1)。

このように政府が輸出促進に注力する理由は、消費者の低価格志向などによる国内の需要停滞に加え、今後の少子高齢化・人口減少に伴う国内マーケットの縮小が挙げられる。これに対して、アジア諸国を見ると、経済発展を追い風に人口および富裕層の増加、世界的な和食ブームの広がりなどの影響から、伸張著しい有望なマーケットが創出されつつあり、これらのマーケットへ日本産農林水産物・食品の輸出を推進し、販路の新規開拓・確保を目指すことは大変意義のある取り組みと言えよう。

ここで、わが国における農林水産物・食品輸出を巡る情勢を整理すると、同輸出は、日本経済全体がメリットを享受することが期待できる取り組みとして位置付けられ、政府を中心に急ピッチで体制整備や支援事業が実施されている。しかしながら、円高や震災の影響、輸出先の通関・検疫など制度面での日本との差異が隘路となっており、その改善のために政府は積極的な輸出支援体制の強化を継続して行っている。農林水産物・食品輸出の取り組み強化の具体的な事項として、農林水産物・食品輸出本部の設置(2年4月)、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の決定(同年12月)、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の成立(4年10月)が挙げられる。とりわけ、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略については、策定後も令和3年12月、4年6月及び12月、5年12月、7年5月と5回にわたって改訂していることからも、政府にとって関心の高い重要な案件であることが示されていよう。

上述のような傾向は、野菜・果実においても例外ではない。政府は、品目別の野菜・果実の輸出額の目標として、令和7年度は924億円、12年には2306億円と設定している。直近の実績を見ると、6年の輸出額は732億円であり、前掲の目標額を達成するためには、7年目標でプラス192億円、12年目標ではプラス1574億円という大幅な拡大が求められている(表1参照)。

(注1)食料・農業・農村基本計画策定に係る経過及びポイントについては、参考文献の入山(1)が詳しいので参照されたい。

以上のような野菜輸出の重要性やその実態を鑑みて、筆者はこれまでの『野菜情報』において先進的な取り組みを行っている輸出事業主体を対象とした事例分析や、取り組みの広がりについては確認していたものの、いまだ緒に就いた段階にあることは否めない。過去の本誌での野菜輸出に関する論考について整理すると、ながいも、かんしょ等のいも類やにんじん等の根菜(注2)またはいちご等果実的野菜(注3)に関しては、一定程度の資料の蓄積があるものの、それ以外の品目、とりわけ葉菜に関しては、レタス(注4)やセルリー(注5)の先進事例の分析が幾つかあるが、根菜と比較すると事例が少ない故に、いまだに不明瞭な点が多いと言えよう。

そこで本稿では、近年レタスなど葉物野菜の輸出拡大を実現している農業法人に焦点を当て、海外での販路開拓・確保の取り組みの現状と課題を検討することとする。具体的には、香川県観音寺市にある大平やさい株式会社(以下「大平やさい」という)を事例に、シンガポールおよび香港向け輸出の今日的展開の特徴と課題について検討するために現地調査を実施した。

なお、本稿の調査事例として大平やさいを設定した理由は、1)中国四国農政局ホームページの輸出取組事例として取り上げられており、地域を代表する輸出事業主体である点、2)令和3年に海外輸出を開始してから現在までの短期間において輸出拡大を実現し、国内で有数のレタス輸出事業者と位置付けられるまで成長した点―の2点が挙げられる。

(注2)主要なものとして、下渡(2)、武居・瀬島(3)がながいも、下渡(4、5)、甲斐(6)がかんしょ、石塚(7)がにんじん、石塚(8)がたまねぎなどの輸出に言及している。

(注3)主要なものとして、下渡(9、10)などがいちごの輸出に言及している。

(注4)下渡(11)、石塚(12)を参照されたい。

(注5)石塚(13)を参照されたい。

このように政府が輸出促進に注力する理由は、消費者の低価格志向などによる国内の需要停滞に加え、今後の少子高齢化・人口減少に伴う国内マーケットの縮小が挙げられる。これに対して、アジア諸国を見ると、経済発展を追い風に人口および富裕層の増加、世界的な和食ブームの広がりなどの影響から、伸張著しい有望なマーケットが創出されつつあり、これらのマーケットへ日本産農林水産物・食品の輸出を推進し、販路の新規開拓・確保を目指すことは大変意義のある取り組みと言えよう。

ここで、わが国における農林水産物・食品輸出を巡る情勢を整理すると、同輸出は、日本経済全体がメリットを享受することが期待できる取り組みとして位置付けられ、政府を中心に急ピッチで体制整備や支援事業が実施されている。しかしながら、円高や震災の影響、輸出先の通関・検疫など制度面での日本との差異が隘路となっており、その改善のために政府は積極的な輸出支援体制の強化を継続して行っている。農林水産物・食品輸出の取り組み強化の具体的な事項として、農林水産物・食品輸出本部の設置(2年4月)、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の決定(同年12月)、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の成立(4年10月)が挙げられる。とりわけ、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略については、策定後も令和3年12月、4年6月及び12月、5年12月、7年5月と5回にわたって改訂していることからも、政府にとって関心の高い重要な案件であることが示されていよう。

上述のような傾向は、野菜・果実においても例外ではない。政府は、品目別の野菜・果実の輸出額の目標として、令和7年度は924億円、12年には2306億円と設定している。直近の実績を見ると、6年の輸出額は732億円であり、前掲の目標額を達成するためには、7年目標でプラス192億円、12年目標ではプラス1574億円という大幅な拡大が求められている(表1参照)。

(注1)食料・農業・農村基本計画策定に係る経過及びポイントについては、参考文献の入山(1)が詳しいので参照されたい。

以上のような野菜輸出の重要性やその実態を鑑みて、筆者はこれまでの『野菜情報』において先進的な取り組みを行っている輸出事業主体を対象とした事例分析や、取り組みの広がりについては確認していたものの、いまだ緒に就いた段階にあることは否めない。過去の本誌での野菜輸出に関する論考について整理すると、ながいも、かんしょ等のいも類やにんじん等の根菜(注2)またはいちご等果実的野菜(注3)に関しては、一定程度の資料の蓄積があるものの、それ以外の品目、とりわけ葉菜に関しては、レタス(注4)やセルリー(注5)の先進事例の分析が幾つかあるが、根菜と比較すると事例が少ない故に、いまだに不明瞭な点が多いと言えよう。

そこで本稿では、近年レタスなど葉物野菜の輸出拡大を実現している農業法人に焦点を当て、海外での販路開拓・確保の取り組みの現状と課題を検討することとする。具体的には、香川県観音寺市にある大平やさい株式会社(以下「大平やさい」という)を事例に、シンガポールおよび香港向け輸出の今日的展開の特徴と課題について検討するために現地調査を実施した。

なお、本稿の調査事例として大平やさいを設定した理由は、1)中国四国農政局ホームページの輸出取組事例として取り上げられており、地域を代表する輸出事業主体である点、2)令和3年に海外輸出を開始してから現在までの短期間において輸出拡大を実現し、国内で有数のレタス輸出事業者と位置付けられるまで成長した点―の2点が挙げられる。

(注2)主要なものとして、下渡(2)、武居・瀬島(3)がながいも、下渡(4、5)、甲斐(6)がかんしょ、石塚(7)がにんじん、石塚(8)がたまねぎなどの輸出に言及している。

(注3)主要なものとして、下渡(9、10)などがいちごの輸出に言及している。

(注4)下渡(11)、石塚(12)を参照されたい。

(注5)石塚(13)を参照されたい。

2 わが国におけるレタス輸出を巡る情勢

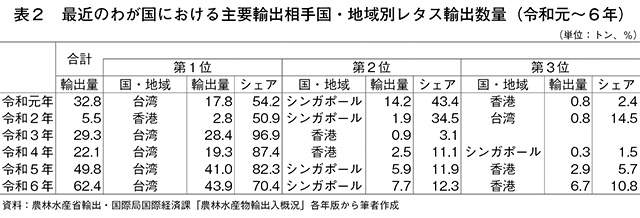

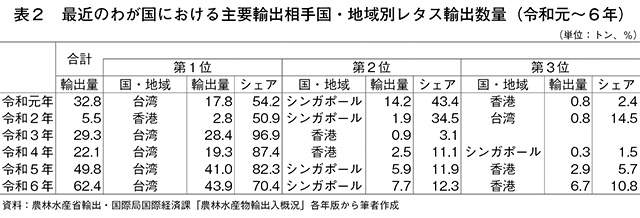

表2は、最近のわが国におけるレタス輸出の推移を示したものである。令和6年の輸出数量は62.4トンであり、前年比25%増となっている。2年の輸出数量が大幅に少ない理由は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大の影響を受け、輸出先での主要な販売先である量販店や外食産業が営業停止や時短営業などの対応策を講じたことによる、需要減退が挙げられる。COVID-19が収束した5年以降の輸出数量は、増加傾向を示している(注6)。

主要輸出先は、台湾、シンガポール、香港とアジアに集中している。主要輸出先ごとの動向を見ると、2年を除いて台湾が最大の輸出先となっており、総輸出数量に占めるシェアは半数以上から最近は70~90%台と著しい。また、シンガポールは元年、2年と30~40%台のシェアを占めていたが、最近では10%程度と縮小している。さらに、香港は2年に過半数を占めたが、その後は10%前後のシェアで推移している。このように、5年までは前出の3カ国・地域で輸出数量を占めていたが、6年には新たにグアム(アメリカ合衆国の準州)(注7)が加わっており、現在の輸出先は4カ国・地域となっている。

(注6)令和5年、世界保健機関(WHO)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言の終了を発表した。

(注7)財務省「貿易統計」によると、グアムへの輸出実績は6年のみで、輸出数量は4.1トンである。

主要輸出先は、台湾、シンガポール、香港とアジアに集中している。主要輸出先ごとの動向を見ると、2年を除いて台湾が最大の輸出先となっており、総輸出数量に占めるシェアは半数以上から最近は70~90%台と著しい。また、シンガポールは元年、2年と30~40%台のシェアを占めていたが、最近では10%程度と縮小している。さらに、香港は2年に過半数を占めたが、その後は10%前後のシェアで推移している。このように、5年までは前出の3カ国・地域で輸出数量を占めていたが、6年には新たにグアム(アメリカ合衆国の準州)(注7)が加わっており、現在の輸出先は4カ国・地域となっている。

(注6)令和5年、世界保健機関(WHO)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言の終了を発表した。

(注7)財務省「貿易統計」によると、グアムへの輸出実績は6年のみで、輸出数量は4.1トンである。

3 大平やさいにおける葉物野菜輸出の現状~レタスおよびロメインレタスの事例を中心に~

(1)大平やさいの概要

大平やさいは、平成26年4月に創業した香川県観音寺市(注8)にある農業法人である(図、写真1)。資本金995万円、年間売上額は4億円である。従業員数は30人(正社員11人、パート職員4人、特定技能実習生3人、技能実習生12人)である。事業内容は、水田転作による野菜の生産、加工、販売並びに貯蔵、運搬、農作業の受託、農業経営に関するコンサルタント(人材育成のための研修講師対応)などである。

自社農場は観音寺市内に2カ所(植松地区、三豊干拓地)あり(写真2)、栽培面積は合計50ヘクタールである。主要な取扱品目は、レタス(18ヘクタール)、ロメインレタス(11ヘクタール)、たまねぎ(11ヘクタール)、スイートコーン(3ヘクタール)、ねぎ(3ヘクタール)、にんにく(20アール)である。野菜生産において、農薬および化学肥料の使用を減らし、硝酸態窒素を低減させる栽培を重視している。農業生産工程管理(GAP)にも積極的に取り組んでおり、平成27年9月にASIAGAP、令和3年にGLOBALGAPの認証を取得している。

出荷場は、観音寺市大野原地区の本社周辺に3カ所設置されている。国内の販売先の構成は、量販店およびコンビニエンスストアの小売業者が67%、食品企業(加工原料用)が25%、系統出荷(農協)が3%であった。

(注8)観音寺市は、香川県西南部に位置し、西は瀬戸内海の燧灘(ひうちなだ)に面し、沖合には伊吹島などの島嶼を有している。南は讃岐山脈の雲辺寺山、金見山を境に徳島県、愛媛県に接している。市内中央部には、三豊平野が広がり、東部から西部に向かって財田川、柞田川の河川が流れている。瀬戸内式気候に属しており、年間降水量1000ミリメートル前後、平均気温16~17℃と温暖な地域である。農家数2341戸(うち、販売農家数は1414戸)、経営耕地面積1612.7ヘクタール、主要な農産物は水稲、レタス、ブロッコリー、たまねぎ、温州みかんである。詳細は、観音寺市(14)を参照されたい。

(2)レタス輸出の展開過程と品質管理

大平やさいは、平成27年にレタス輸出を一度検討し、香川県や独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)などの関連機関に相談した。しかしながら、その当時の現地(輸出先)の商習慣やコンテナ輸送技術などでは鮮度維持に不安な部分が多く、課題を克服するための必要経費が嵩むため、自社のみでは対応が困難と判断し、その時は輸出事業への参画を断念した。

その後、令和3年に、日系大手小売業社であるパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(注9)傘下の海外リテール部門である「ドンドンドンキ(注10)」が、アジア向けに日本産青果物の輸出拡大を計画していた際、香川県交流推進部県産品振興課(以下「香川県」という)に対し、レタス輸出に取り組む意欲のある県内の事業者の紹介依頼があった。前述の経緯により、大平やさいが輸出に前向きな姿勢を示していることは県や関連機関に認知されていたため、香川県がドンドンドンキに大平やさいを紹介し、そのオファーを引き受けたことが、現在の本格的な輸出参入に至った契機である。

大平やさいがレタス輸出を始めたのは、日本国内の人口減少が進行し、国内消費量の増大が見込みにくい状況下にあるのに対し、アジアの新興国は人口増加や経済成長が見込めるため、同地域にはビジネスチャンスが存在すると判断したためである。また、当時は生産資材や燃料など生産コストの上昇が避けられない中で、国内流通ではコストを販売価格に反映しにくかった点も、輸出への参入を後押ししたことにつながっている。

(注9)総合ディスカウントストアのドン・キホーテなどを展開する日本の持株会社であり、系列企業にユニー、長崎屋などがある。

(注10)日本国内で展開している小売店のドン・キホーテの海外展開における事業体であり、「ジャパンブランド・スペシャリティストストア」と称する日本産の生鮮・加工食品を充実させたラインナップで店舗展開している。現時点では、シンガポール(17店舗)、香港(11店舗)、タイ(7店舗)、台湾(6店舗)、マカオ(3店舗)、マレーシア(2店舗)の6カ国・地域に計46店舗出店している。

大平やさいは、過去にスポット的なレタス輸出に取り組んだ経験から、輸出先までの品質保持のために、輸送中の温度変化への対応が極めて重要であると判断し、徹底した温度管理に取り組んでいる(輸送中のコンテナ内の温度を2℃まで落とす事例もある)。輸出が軌道に乗り始めた5年に、さらなる取扱量の拡大を目指して、集出荷貯蔵施設を新設して短期間で冷却可能な真空予冷装置を導入し(写真3)、収穫後の野菜の鮮度の長時間保持が可能なコールドチェーンシステムの強化に取り組んだ。真空予冷機導入前、ドンドンドンキ以前に、別の企業との輸出取引をした際は、コンテナ内の温度を7℃で輸送していた。その時はロス率が50%と高く、さらに輸送中に2~3時間程度常温となる時間帯があったケースもあり、このような輸送体制もロス率を高めていたと考えられる。真空予冷機導入後の現在のロス率は0.03%であることを鑑みると、大平やさいが導入したコールドチェーンシステムの効果が理解できよう。一般的にレタスなどの葉物野菜は、収穫から時間が経過するにつれ組織が分解されるなどの理由で傷みやすくなり、鮮度が落ちる特性がある。鮮度維持のためには収穫後から短期間で冷却する必要があることを踏まえると、遠隔地への長距離輸送が避けられない輸出には、前述の真空予冷機のような設備の導入は効果的な取り組みと言えよう。

大平やさいは現在、収穫後60分以内に真空予冷機(一度に約3トンの処理が可能)に貯蔵し、レタスを4℃まで急速冷却している。さらに、高床式の倉庫を新設し、トラックで輸送する際にスムーズに積載できる上、外気が入りにくい構造としたため、温度変化によるストレスを与えない状態で出庫作業ができるような設備にしている。このようなコールドチェーンへの対応は、産地農協や卸売業者、加工食品企業では導入されているが、農業法人で導入する事例は、資金面などの理由から現在では希少である。なお、上述の設備投資には3億8000円の事業費を要したが、農林中央金庫および株式会社日本政策金融公庫の資金支援を活用して実施した(15)。

(3)レタス輸出の実態

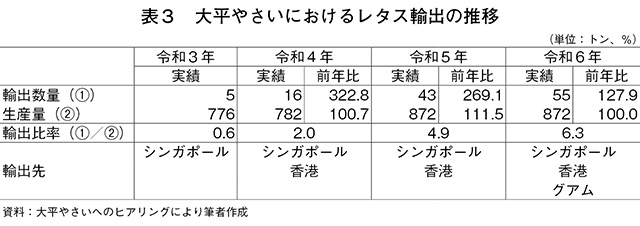

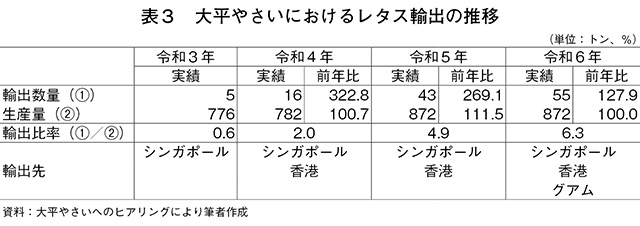

表3は、大平やさいのレタス輸出の推移を示したものである。レタス輸出を本格的に開始した令和3年の輸出数量は5トンであり、その翌年の4年は16トンと前年から3倍強に急増している。その後は5年が43トン、6年が55トンと前年から大幅な増加傾向で推移している。大平やさいの輸出規模の拡大に伴い、総生産量に占める輸出比率も高まっており、3年は0.6%、4年は2.0%、5年は4.9%、6年は6.3%と、4年の間に輸出比率は10倍となっている。

わが国のレタス輸出における大平やさいのシェアを表2と比較して見ると、令和3年は17.1%、4年は72.4%、5年は86.3%、6年は88.1%であり、令和4年以降は3年連続で総輸出量の過半数を占めており、わが国有数のレタス輸出事業者として位置付けられる。

輸出相手先での主要な販売先は、ドンドンドンキ・シンガポール、同香港、同グアムである。現地での流通は、全量ドンドンドンキのPB商品として取り扱われている。なお、現地のドンドンドンキの各店舗へは、商社を介した間接輸出の形態である。

輸出相手先での主要な販売先は、ドンドンドンキ・シンガポール、同香港、同グアムである。現地での流通は、全量ドンドンドンキのPB商品として取り扱われている。なお、現地のドンドンドンキの各店舗へは、商社を介した間接輸出の形態である。

輸出相手先への輸送は、温度調整が可能なリーファーコンテナを利用しており、荷姿は段ボールである(写真5)。1箱当たりレタス14玉、ロメインレタス18玉である。国内から積み出す港湾は、ほぼ全量が東京港であり、ごく一部のみが福岡港を利用している。大平やさいから輸出先への輸送は船便が中心であり、シンガポール又は香港まではおおむね2週間程度を要していた(グアム便は少量なので航空便)。

輸出先では、国内価格の2.5倍程度の価格で流通している。輸出先向けのプロモーションの取り組みは、自社としてはFOODEX JAPAN(国際食品・飲料展)(注11)に毎年出展している(写真6)。それに加えて、香川県が取り組んでいるプロモーションに参加することもある(注12)。

(注11)昭和51年に開始されたアジア最大級の食品・飲料展示会である。令和6年時点で50回開催されており、世界各国・地域から74カ国以上、2930社が出展し、海外からの食品産業関係者2万人が来場する催事である。食品・飲料に関しては、国際見本市協会から認証を受けた国内唯一の国際展示会である。

(注12)令和6年は香港、7年はグアムで実施した。

大平やさいは、平成26年4月に創業した香川県観音寺市(注8)にある農業法人である(図、写真1)。資本金995万円、年間売上額は4億円である。従業員数は30人(正社員11人、パート職員4人、特定技能実習生3人、技能実習生12人)である。事業内容は、水田転作による野菜の生産、加工、販売並びに貯蔵、運搬、農作業の受託、農業経営に関するコンサルタント(人材育成のための研修講師対応)などである。

自社農場は観音寺市内に2カ所(植松地区、三豊干拓地)あり(写真2)、栽培面積は合計50ヘクタールである。主要な取扱品目は、レタス(18ヘクタール)、ロメインレタス(11ヘクタール)、たまねぎ(11ヘクタール)、スイートコーン(3ヘクタール)、ねぎ(3ヘクタール)、にんにく(20アール)である。野菜生産において、農薬および化学肥料の使用を減らし、硝酸態窒素を低減させる栽培を重視している。農業生産工程管理(GAP)にも積極的に取り組んでおり、平成27年9月にASIAGAP、令和3年にGLOBALGAPの認証を取得している。

出荷場は、観音寺市大野原地区の本社周辺に3カ所設置されている。国内の販売先の構成は、量販店およびコンビニエンスストアの小売業者が67%、食品企業(加工原料用)が25%、系統出荷(農協)が3%であった。

(注8)観音寺市は、香川県西南部に位置し、西は瀬戸内海の燧灘(ひうちなだ)に面し、沖合には伊吹島などの島嶼を有している。南は讃岐山脈の雲辺寺山、金見山を境に徳島県、愛媛県に接している。市内中央部には、三豊平野が広がり、東部から西部に向かって財田川、柞田川の河川が流れている。瀬戸内式気候に属しており、年間降水量1000ミリメートル前後、平均気温16~17℃と温暖な地域である。農家数2341戸(うち、販売農家数は1414戸)、経営耕地面積1612.7ヘクタール、主要な農産物は水稲、レタス、ブロッコリー、たまねぎ、温州みかんである。詳細は、観音寺市(14)を参照されたい。

(2)レタス輸出の展開過程と品質管理

大平やさいは、平成27年にレタス輸出を一度検討し、香川県や独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)などの関連機関に相談した。しかしながら、その当時の現地(輸出先)の商習慣やコンテナ輸送技術などでは鮮度維持に不安な部分が多く、課題を克服するための必要経費が嵩むため、自社のみでは対応が困難と判断し、その時は輸出事業への参画を断念した。

その後、令和3年に、日系大手小売業社であるパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(注9)傘下の海外リテール部門である「ドンドンドンキ(注10)」が、アジア向けに日本産青果物の輸出拡大を計画していた際、香川県交流推進部県産品振興課(以下「香川県」という)に対し、レタス輸出に取り組む意欲のある県内の事業者の紹介依頼があった。前述の経緯により、大平やさいが輸出に前向きな姿勢を示していることは県や関連機関に認知されていたため、香川県がドンドンドンキに大平やさいを紹介し、そのオファーを引き受けたことが、現在の本格的な輸出参入に至った契機である。

大平やさいがレタス輸出を始めたのは、日本国内の人口減少が進行し、国内消費量の増大が見込みにくい状況下にあるのに対し、アジアの新興国は人口増加や経済成長が見込めるため、同地域にはビジネスチャンスが存在すると判断したためである。また、当時は生産資材や燃料など生産コストの上昇が避けられない中で、国内流通ではコストを販売価格に反映しにくかった点も、輸出への参入を後押ししたことにつながっている。

(注9)総合ディスカウントストアのドン・キホーテなどを展開する日本の持株会社であり、系列企業にユニー、長崎屋などがある。

(注10)日本国内で展開している小売店のドン・キホーテの海外展開における事業体であり、「ジャパンブランド・スペシャリティストストア」と称する日本産の生鮮・加工食品を充実させたラインナップで店舗展開している。現時点では、シンガポール(17店舗)、香港(11店舗)、タイ(7店舗)、台湾(6店舗)、マカオ(3店舗)、マレーシア(2店舗)の6カ国・地域に計46店舗出店している。

大平やさいは、過去にスポット的なレタス輸出に取り組んだ経験から、輸出先までの品質保持のために、輸送中の温度変化への対応が極めて重要であると判断し、徹底した温度管理に取り組んでいる(輸送中のコンテナ内の温度を2℃まで落とす事例もある)。輸出が軌道に乗り始めた5年に、さらなる取扱量の拡大を目指して、集出荷貯蔵施設を新設して短期間で冷却可能な真空予冷装置を導入し(写真3)、収穫後の野菜の鮮度の長時間保持が可能なコールドチェーンシステムの強化に取り組んだ。真空予冷機導入前、ドンドンドンキ以前に、別の企業との輸出取引をした際は、コンテナ内の温度を7℃で輸送していた。その時はロス率が50%と高く、さらに輸送中に2~3時間程度常温となる時間帯があったケースもあり、このような輸送体制もロス率を高めていたと考えられる。真空予冷機導入後の現在のロス率は0.03%であることを鑑みると、大平やさいが導入したコールドチェーンシステムの効果が理解できよう。一般的にレタスなどの葉物野菜は、収穫から時間が経過するにつれ組織が分解されるなどの理由で傷みやすくなり、鮮度が落ちる特性がある。鮮度維持のためには収穫後から短期間で冷却する必要があることを踏まえると、遠隔地への長距離輸送が避けられない輸出には、前述の真空予冷機のような設備の導入は効果的な取り組みと言えよう。

大平やさいは現在、収穫後60分以内に真空予冷機(一度に約3トンの処理が可能)に貯蔵し、レタスを4℃まで急速冷却している。さらに、高床式の倉庫を新設し、トラックで輸送する際にスムーズに積載できる上、外気が入りにくい構造としたため、温度変化によるストレスを与えない状態で出庫作業ができるような設備にしている。このようなコールドチェーンへの対応は、産地農協や卸売業者、加工食品企業では導入されているが、農業法人で導入する事例は、資金面などの理由から現在では希少である。なお、上述の設備投資には3億8000円の事業費を要したが、農林中央金庫および株式会社日本政策金融公庫の資金支援を活用して実施した(15)。

(3)レタス輸出の実態

表3は、大平やさいのレタス輸出の推移を示したものである。レタス輸出を本格的に開始した令和3年の輸出数量は5トンであり、その翌年の4年は16トンと前年から3倍強に急増している。その後は5年が43トン、6年が55トンと前年から大幅な増加傾向で推移している。大平やさいの輸出規模の拡大に伴い、総生産量に占める輸出比率も高まっており、3年は0.6%、4年は2.0%、5年は4.9%、6年は6.3%と、4年の間に輸出比率は10倍となっている。

わが国のレタス輸出における大平やさいのシェアを表2と比較して見ると、令和3年は17.1%、4年は72.4%、5年は86.3%、6年は88.1%であり、令和4年以降は3年連続で総輸出量の過半数を占めており、わが国有数のレタス輸出事業者として位置付けられる。

輸出品目は写真4のレタス(結球)とロメインレタスの2アイテムであり、その構成は65%対35%と前者のシェアが高かった。これら2アイテムの輸出期間は11月~翌年6月である。4年以降に輸出数量が拡大した要因として、同社はロメインレタスの需要が拡大した点を挙げていた。輸出先は、輸出開始当初のシンガポールのみから、4年に香港、6年にグアムと徐々に増えており、調査時点ではこれら3カ国・地域であった。輸出先の構成は、シンガポール60%、香港40%となっている。調査時点においてグアムは、試験的な輸出で緒に就いた萌芽的な段階(1%未満のごく僅かな量)であった。

輸出相手先への輸送は、温度調整が可能なリーファーコンテナを利用しており、荷姿は段ボールである(写真5)。1箱当たりレタス14玉、ロメインレタス18玉である。国内から積み出す港湾は、ほぼ全量が東京港であり、ごく一部のみが福岡港を利用している。大平やさいから輸出先への輸送は船便が中心であり、シンガポール又は香港まではおおむね2週間程度を要していた(グアム便は少量なので航空便)。

輸出先では、国内価格の2.5倍程度の価格で流通している。輸出先向けのプロモーションの取り組みは、自社としてはFOODEX JAPAN(国際食品・飲料展)(注11)に毎年出展している(写真6)。それに加えて、香川県が取り組んでいるプロモーションに参加することもある(注12)。

(注11)昭和51年に開始されたアジア最大級の食品・飲料展示会である。令和6年時点で50回開催されており、世界各国・地域から74カ国以上、2930社が出展し、海外からの食品産業関係者2万人が来場する催事である。食品・飲料に関しては、国際見本市協会から認証を受けた国内唯一の国際展示会である。

(注12)令和6年は香港、7年はグアムで実施した。

4 おわりに~課題と展望~

大平やさいは、輸出開始から現在にかけて製品戦略とチャネル戦略を重視して、輸出数量の拡大を実現してきた。具体的には、製品戦略は、一般的に長期輸送が難しいとされる輸出アイテムをレタス(結球)とロメインレタスの2製品を選択したこと、チャネル戦略は、輸出先の拡大である。これらの戦略を実現するためには、コールドチェーンの強化が重要なポイントと判断し、真空予冷機や高床式倉庫の設備投資も積極的に行った。こうした取り組みによって、大平やさいは他社よりもいち早く、国内流通より輸送期間が長期であっても、葉物野菜の品質保持が可能な仕組みを構築した。

今後の輸出事業の展望として、前述の製品・チャネル戦略を継続し、最終的には自社による総生産量に占める輸出比率を20%まで高めたいという意向であった。そのためには、さらなる輸出先とアイテムの拡大が重要であると話していた。

このように短期間で輸出拡大を実現し、新規販路の開拓・確保に取り組んでいる大平やさいのレタス輸出であるが、課題も存在している。前述の通り、レタス輸出に関しては、輸送中や現地到着後の品質保持が成否の鍵を握っている。現行のコールドチェーンの徹底に加えて、鮮度保持期間の延長に対応できるような包装資材の導入を検討しているものの、大平やさい単独での対応では限界があることが懸念される。また、輸出先の取引相手から、スイートコーンやたまねぎの需要が報告されており、大平やさいにこれらの輸出アイテム拡大の意欲はあるものの、国内の他産地同様、少子高齢化かつ若年層の農業離れによる人手不足という問題に直面しているため、その対応が難しいのが現状である。その解決策として、省力化を目的とした機械化を進めることを検討しているが、継続した設備投資ができるか否かという点も事業拡大のポイントとなっている。

以上のように、幾つか課題はあるものの、輸出事業開始から短期間で軌道に乗せ、輸出量は増加傾向で推移し続けている大平やさいの取り組みは、野菜輸出に取り組もうする農業法人などにとって参考となる事項が数多く存在しており、筆者も今後の動向に注目していきたい。

謝辞

本稿の作成に当たり、筆者は令和7年2月に大平やさい株式会社において現地調査を実施した。お忙しい中であるにもかかわらず、ご協力頂いた大平尚志代表取締役、大平文子取締役をはじめ、関係職員の皆さまへこの場を借りて謝意を申し上げる。

参考文献

(1)入山優「改正基本法に基づく、初の食料・農業・農村基本計画の策定について」『野菜情報』vol.255、2~7頁、2025年。(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai/2506_wadai1.html)

(2)下渡敏治「ながいもの生産・輸出の現状と今後の輸出の展望と課題」『野菜情報』vol.27、14~24頁、2006年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0606_senmon1.html)

(3)武居正和・瀬島浩子「順調に輸出を伸ばす「十勝川西長いも」~JA帯広かわにしの取り組み~」『野菜情報』vol.58、18~24頁、2009年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0901_chosa2.html)

(4)下渡敏治「宮崎県におけるかんしょ輸出の取り組みとその課題~「JA串間市大束の小玉かんしょ」の香港向け輸出を事例として~」vol.129、34~41頁、2014年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1412_chosa01.html)

(5)下渡敏治「鹿児島県における青果用さつまいも(かんしょ)の輸出拡大への取り組みと課題~農業生産法人有限会社南橋商事を事例として~」vol.181、38~50頁、2019年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1904_chosa01.html)

(6)甲斐諭「野菜を中心とした6次産業化と輸出による農業ビジネス企業体の育成~熊本県の事例の分析からみた今後の課題~」『野菜情報』vol.105、32~43頁、2012年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1212_chosa01.html)

(7)石塚哉史「斜里町農業協同組合におけるにんじん輸出の取り組みと課題」『野菜情報』vol.184、36~44頁、2019年

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1907_chosa01.html)

(8)石塚哉史「産地農協における多品目野菜輸出の取り組みと課題~湧別町農業協同組合の事例~」『野菜情報』vol.157、62~69頁、2017年

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1704_chosa03.html)

(9)下渡敏治「熊本県における農産物輸出への取り組みと今後の展望」『野菜情報』vol.59、13~21頁、2009年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0902_chosa1.html)

(10)下渡敏治「中間流通を省いた新たな農産物輸出事業の取り組みとその課題~株式会社みずほジャパンの事例分析~」『野菜情報』vol.166、44~55頁、2018年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1801_chosa02.html)

(11)下渡敏治「長野県川上村におけるレタス輸出への取り組みとその課題」『野菜情報』vol.47、14~23頁、2008年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0802_chosa1.html)

(12)石塚哉史「川上村野菜販売戦略協議会による高原野菜輸出の取り組み」『野菜情報』vol.134、43~51頁、2015年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1505_chosa02.html)

(13)石塚哉史「産地農協におけるセルリー(セロリ)輸出の今日的展開~JA信州諏訪の事例~」『野菜情報』vol.143、48~55頁、2016年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1602_chosa02.html)

(14)観音寺市「令和6年度版 統計かんおんじ」2023年

(https://www.city.kanonji.kagawa.jp/uploaded/attachment/38238.pdf)

(15)日本経済新聞電子版「香川の野菜生産企業が低温物流拠点を建設、海外輸出強化」2023年3月29日

(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC278M50X20C23A3000000/?msockid=3272e33ad2446ca836c2f0e9d3ae6dd9)

今後の輸出事業の展望として、前述の製品・チャネル戦略を継続し、最終的には自社による総生産量に占める輸出比率を20%まで高めたいという意向であった。そのためには、さらなる輸出先とアイテムの拡大が重要であると話していた。

このように短期間で輸出拡大を実現し、新規販路の開拓・確保に取り組んでいる大平やさいのレタス輸出であるが、課題も存在している。前述の通り、レタス輸出に関しては、輸送中や現地到着後の品質保持が成否の鍵を握っている。現行のコールドチェーンの徹底に加えて、鮮度保持期間の延長に対応できるような包装資材の導入を検討しているものの、大平やさい単独での対応では限界があることが懸念される。また、輸出先の取引相手から、スイートコーンやたまねぎの需要が報告されており、大平やさいにこれらの輸出アイテム拡大の意欲はあるものの、国内の他産地同様、少子高齢化かつ若年層の農業離れによる人手不足という問題に直面しているため、その対応が難しいのが現状である。その解決策として、省力化を目的とした機械化を進めることを検討しているが、継続した設備投資ができるか否かという点も事業拡大のポイントとなっている。

以上のように、幾つか課題はあるものの、輸出事業開始から短期間で軌道に乗せ、輸出量は増加傾向で推移し続けている大平やさいの取り組みは、野菜輸出に取り組もうする農業法人などにとって参考となる事項が数多く存在しており、筆者も今後の動向に注目していきたい。

謝辞

本稿の作成に当たり、筆者は令和7年2月に大平やさい株式会社において現地調査を実施した。お忙しい中であるにもかかわらず、ご協力頂いた大平尚志代表取締役、大平文子取締役をはじめ、関係職員の皆さまへこの場を借りて謝意を申し上げる。

参考文献

(1)入山優「改正基本法に基づく、初の食料・農業・農村基本計画の策定について」『野菜情報』vol.255、2~7頁、2025年。(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai/2506_wadai1.html)

(2)下渡敏治「ながいもの生産・輸出の現状と今後の輸出の展望と課題」『野菜情報』vol.27、14~24頁、2006年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0606_senmon1.html)

(3)武居正和・瀬島浩子「順調に輸出を伸ばす「十勝川西長いも」~JA帯広かわにしの取り組み~」『野菜情報』vol.58、18~24頁、2009年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0901_chosa2.html)

(4)下渡敏治「宮崎県におけるかんしょ輸出の取り組みとその課題~「JA串間市大束の小玉かんしょ」の香港向け輸出を事例として~」vol.129、34~41頁、2014年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1412_chosa01.html)

(5)下渡敏治「鹿児島県における青果用さつまいも(かんしょ)の輸出拡大への取り組みと課題~農業生産法人有限会社南橋商事を事例として~」vol.181、38~50頁、2019年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1904_chosa01.html)

(6)甲斐諭「野菜を中心とした6次産業化と輸出による農業ビジネス企業体の育成~熊本県の事例の分析からみた今後の課題~」『野菜情報』vol.105、32~43頁、2012年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1212_chosa01.html)

(7)石塚哉史「斜里町農業協同組合におけるにんじん輸出の取り組みと課題」『野菜情報』vol.184、36~44頁、2019年

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1907_chosa01.html)

(8)石塚哉史「産地農協における多品目野菜輸出の取り組みと課題~湧別町農業協同組合の事例~」『野菜情報』vol.157、62~69頁、2017年

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1704_chosa03.html)

(9)下渡敏治「熊本県における農産物輸出への取り組みと今後の展望」『野菜情報』vol.59、13~21頁、2009年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0902_chosa1.html)

(10)下渡敏治「中間流通を省いた新たな農産物輸出事業の取り組みとその課題~株式会社みずほジャパンの事例分析~」『野菜情報』vol.166、44~55頁、2018年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1801_chosa02.html)

(11)下渡敏治「長野県川上村におけるレタス輸出への取り組みとその課題」『野菜情報』vol.47、14~23頁、2008年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/0802_chosa1.html)

(12)石塚哉史「川上村野菜販売戦略協議会による高原野菜輸出の取り組み」『野菜情報』vol.134、43~51頁、2015年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1505_chosa02.html)

(13)石塚哉史「産地農協におけるセルリー(セロリ)輸出の今日的展開~JA信州諏訪の事例~」『野菜情報』vol.143、48~55頁、2016年。

(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1602_chosa02.html)

(14)観音寺市「令和6年度版 統計かんおんじ」2023年

(https://www.city.kanonji.kagawa.jp/uploaded/attachment/38238.pdf)

(15)日本経済新聞電子版「香川の野菜生産企業が低温物流拠点を建設、海外輸出強化」2023年3月29日

(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC278M50X20C23A3000000/?msockid=3272e33ad2446ca836c2f0e9d3ae6dd9)