調査・報告(野菜情報 2018年1月号)

調査・報告(野菜情報 2018年1月号)

中間流通を省いた新たな農産物輸出事業の取り組みとその課題

~株式会社みずほジャパンの事例分析~

日本大学 生物資源科学部 食品ビジネス学科 教授 下渡 敏治

【要約】

株式会社みずほジャパンは、輸出商社、現地輸入業者、卸・小売業者などによる中間流通を省き、農産物直売所の運営など直接現地の消費者に商品を届けるシステムを採用し、輸出を伸ばしている。同社の取り組みは、国内の多くの産地や生産者に対し、農産物輸出に有効な新たな手段と方向性を提示した点で注目に価する。

1 はじめに

茨城県つくば市の郊外にある農産物直売所「みずほの村市場」は、直売所甲子園(主催:全国直売所研究会)での優勝経験(平成25年)を持ち、来客者が絶えない直売所といわれている。運営しているのは株式会社農業法人みずほ(以下「(株)みずほ」という)であり、同社の代表取締役社長である長谷川久夫氏は、農業者として初めてテレビ番組「カンブリア宮殿」に出演するなど、そのユニークな経営理念で知られている。こうした(株)みずほが、株式会社みずほジャパン(以下「みずほジャパン」という)を設立し、本格的な農産物の輸出事業に乗り出した。農産物輸出は安倍内閣の成長戦略「日本再興戦略」の要ともいえる戦略のひとつであり、平成28年6月には、2020年に設定されていた輸出目標である輸出額1兆円達成を2019年に1年前倒しすることが決定した。しかしながら、世界で流通している農産物の貿易額が100兆円の巨額に達しているのに対し、日本からの農産物輸出額は国内生産額のわずか数%にとどまっているのが現状である。

品質の高さで外国産を圧倒する日本産農産物には、もっと海外での市場獲得、輸出拡大の可能性があるのではないかという長谷川社長の素朴な疑問が、(株)みずほを農産物の輸出事業に駆り立てた。平成25年に設立されたみずほジャパンは、その出資母体である(株)みずほが茨城県つくば市で展開している農産物直売事業のシステムを海外展開する実行部隊としての役割を担っている。みずほジャパンが取り組んでいる農産物輸出事業とはどのようなものなのか、中間流通を省いたそのユニークな輸出事業の内容を紹介し、現時点における輸出事業の評価と今後の課題について検討する。

みずほジャパンの輸出事業を理解するには、みずほの村市場の仕組みを知る必要がある。そこでまず、(株)みずほの直売所事業の概要を簡単に紹介する。

2 みずほの村市場の事業概要

みずほの村市場は、来客者の絶えない直売所、視察者の絶えない直売所として広く知られている(写真1、2)。一見、豪華とはいえない木造平屋建ての直売所になぜ来客者が絶えないのか。その理由は、販売されている商品の品質の高さと、消費者が自由に商品を選択できる自由度にある。スーパーなどの一般の量販店や農産物直売所が安売り競争に走っているのに対し、みずほの村市場は絶対に安売り競争をしない。あくまでも品質で勝負し、生産者が再生産できる値段でしか商品を販売しないことにしている。このため、商品にはすべて生産者自身が値段をつける仕組みとなっている。高品質を維持するため生産者にも競争原理を導入している。ひとつの品目に対し複数の生産者がそれぞれの棚を設けて競い合っている。そのため、一般の量販店や直売所よりも高い品質が保たれる。消費者は、それぞれの生産者の商品を比較し、また試食販売などを通して、自分の気に入った商品(生産者)を選択することができる。

みずほの村市場には、地元のつくば市はもとより千葉県内、東京から買い出しに来る消費者も少なくないという。1回の客単価は2000円、一般の量販店などよりも割高であるが、それでも客足が絶えないという。

みずほの村市場は、他に類を見ない独自の直売方式によって、開設初年度に当たる平成3年度に1億円だった売上高を毎年伸ばし、8年度に3億円台、15年度には5億円台となり、21年度以降6億円台を維持しており、22年度には過去最高の7億円を達成している。驚くべきことに、全国に1万6816店ある直売所に出荷する生産者(農家)の全国平均出荷額が60万円であるのに対して、みずほの村市場はその10倍以上に当たる800万円に達しており、最も多い生産者は2000万円に達するという。

なぜ、全国平均を大きく上回っているのか。その理由は、長谷川社長の経営理念にある。(株)みずほは、農業者が農業で自立できる経営を支援することを目的に設立された。長谷川社長によると、農業は産業になっていない、その原因は農業の定義が間違っているからだという。農業経営イコール認定農業者の経営ではない、なぜ農家を経営面積だけで区切るのか、日本農業はどうあるべきか、農業のあり方を根本から見直すべきだという。現在の日本農業は山を高くして裾野を狭くしている、このままでは第一次産業が崩壊し、地方が疲弊するという。その証拠に、大手量販店の売り場面積は適正規模の6~8倍もあり、必然的に安売り競争となり、生産者が再生産可能な所得が確保できないという。これに対して、みずほの村市場は、あくまでも生産者が再生産可能な適正な価格帯で商品を販売し、その目的は消費者と生産者の信頼関係の構築にあるという。

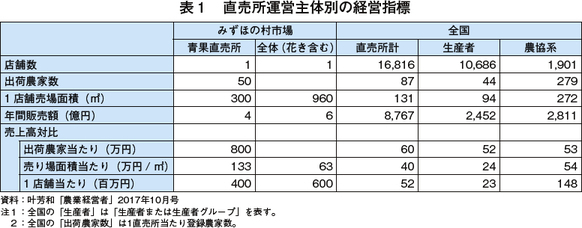

表1にみずほの村市場と全国の直売所の経営指標を示した。みずほの村市場は1店舗のみで、出荷農家数は50戸、売り場面積は300平方メートルと、全国平均よりもやや広めである。年間販売額6億円うち青果物が4億円、残りの2億円は花き、米などの販売によるものである。売り場面積当たりの売上高は133万円、店舗当たりの売上高は4億円(青果物)である。一方、農産物直売所の全国平均(直売所計)で見ると、店舗数が1万6816店、1店舗当たりの出荷農家数が87戸、店舗面積131平方メートル、出荷農家当たりの売上高60万円、売り場面積当たりの売上高は40万円、1店舗当たりの売上高は5200万円となっており、いずれの指標で比較してもみずほの村市場に遠く及ばない。

さらに両者の青果物販売の生産性を比較するとその差が歴然となる。表1で見たように、1店舗当たり売上高、出荷農家1戸当たりの売上高、売り場面積当たりの売上高のいずれの指標で比較しても、みずほの村市場が全国平均を圧倒している。こうした指標の背景にあるのが、みずほの村市場の販売単価の高さである。みずほの村市場では、県内およそ50戸の出荷生産者との間に、毎年8月1日から翌年の7月31日を1年とする独自の販売委託契約を結んでいる。販売契約を結ぶには契約金が必要であり、1カ月間の契約も可能だという。委託契約金は契約終了時に返却される仕組みであり、契約生産者の最低売上額を350万円に設定し、これを下回ればペナルテイを課しているという。契約生産者の最高出荷額は1100万円に設定されているが、これを上回っている契約生産者が数戸ある。50戸の出荷生産者は組織化されており、消費者との間での正しい情報交換と高品質の商品の出荷を維持するために、20年以上にわたってモニター制度を導入している。モニターは2年任期の会員制であり、年3回実施するダイレクトメールで公募している。モニターになるには年間1000円の会費が必要であり、多いときは1600人、現在は1300人の会員が登録されている。

委託販売契約を結んだ出荷生産者は年間の生産計画を立ててみずほの村市場に商品を出荷しているが、みずほの村市場では高品質の商品を切れ目なく消費者に提供するために契約生産者の意識改革に取り組んでおり、こうした取り組みを通じて自立できる農業経営の実現を強力に支援している。

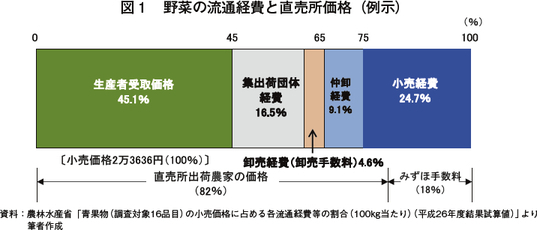

図1は、みずほの村市場の流通経費と一般の市場出荷における経費の内訳と販売価格の割合を例示したものである。通常の市場出荷では集出荷団体経費、卸売経費、仲卸経費、小売経費が55%を占め、生産者の受け取り価格は45%にとどまっている。これに対して、みずほの村市場の場合には、生産者が直接みずほの村市場に商品を搬入するため集出荷経費や仲卸経費などが不要となり、必要経費はみずほの村市場に支払う販売手数料の18%のみである。従って生産者が手にする額は販売価格の82%と多く、通常の市場出荷に比べて生産者の手取り額に大きな較差が生じることとなる。かくしてみずほの村市場の実践は、農業者が農業で食っていける農業に、自立できる農業経営者の育成に大きく貢献するとともに、従来とは異なる新たな農業経営のあり方、閉塞状況にあるといわれる日本農業の新たなポテンシャルを提起した取り組みといえよう。

3 みずほジャパンの輸出事業の概要

みずほジャパンは、平成25年10月に設立された。設立の背景には、「現在の農産物輸出では農業は良くならない。ルールに基づいた競争になっていない。現在の輸出事業では生産者に価格決定力がないため輸出による利益が得られず、これが輸出拡大の大きなネックになっている。これが解消できれば1兆円はおろか2兆円規模の輸出も不可能ではない」という長谷川社長の農産物輸出の捉え方がある。現在の日本の農産物輸出は国内生産額の数%にすぎない。農林水産省の輸出事業、輸出予算も従来型のシステムで動いており、これでは輸出は増えない。自動車産業などと同じように、農業を成長産業に押し上げたい。日本の農業には高いポテンシャルがある。輸出を増やすには、従来型の輸出方法や輸出手段を見直し、これまでのやり方とは異なるマーケティングによって、農産物輸出がビジネスとして成り立つことを証明したい。こうした考えが、長谷川社長と輸出担当の井戸英二取締役の基本的なスタンスである。

会社設立の翌年(26年)4月には、タイ王国の首都バンコクの高級住宅街スクンビットに直営店「みずほの村市場バンコク店」を出店した。バンコクに決めたのは、①経済成長が顕著なASEANの市場を開拓したかったためであり、その中心がバンコクであったこと、②進出先として治安や経済面でリスクが低かったこと、③親日国であり、農産物も含めて日本の商品に愛着を持つ消費者が多いこと、がその理由である。会社設立とバンコク直営店の開設に必要な資金2800万円は、農林水産省の農林漁業成長産業化ファンド「A-FIVE」を活用し、A-FIVEが25%、茨城県の常陽銀行が25%、残りの50%を(株)みずほが出資した。現在、輸出に参加している生産者は60戸である(みずほの村市場の契約生産者以外の生産者も含まれている)。当初は20戸であったが、みずほ契約生産者やすでに輸出に参加している生産者、自治体などからの紹介により、30戸、50戸、そして現在の60戸へと大きく増加しており、今後さらに増えることが見込まれる。バンコクのスクンビット(東京の世田谷のような高級住宅街)の一角に設けられた直売所は、10坪と決して大きくはない。現在、この直売所を拠点に、バンコクの富裕層をターゲットにした直売事業と宅配事業が行われている。

当初、バンコクには日本食レストランが多数出店していることに着目し、それをターゲットとした輸出を開始したが、その後日本食レストランの半数が倒産する事態となり、こうした農産物輸出では事業が成り立たないことが判明した。現在、日本産農産物の8割は商社経由で海外のバイヤー(輸入商社、卸売業者)に販売されており、そこから現地のスーパーやデパートなどを経て消費者に販売されるのが一般的である。このため、中間マージンが多く、生産者や消費者の視点が欠落した窮屈な輸出になっており、国内生産者のための輸出事業にはなっていないというのがみずほジャパンの考え方である。

こうしたことから、みずほジャパンでは最初の1年間はテストマーケティングを実施し、600万円を売り上げた。2年目は、1年目の経験を踏まえて売り上げを1800万円に伸ばした。3年目には直売所での直売に加えて宅配事業に着手し、2700万円を売り上げた(表2)。そして、4年目となる今年度は3400万円を計画するなど、売り上げを毎年伸ばしている。みずほジャパンのビジネスモデルを日本中の生産者に導入することによって、輸出額を現在の数十倍に拡大したいというのが、みずほジャパンの目指している究極の目標である。つまり、従来の農産物輸出事業に見られるような輸出商社、輸入業者、卸売業者、スーパー、百貨店といった中間流通を省くことによって、国内生産者→海外直売所→現地消費者という新たな輸出チャネルを構築し、2020年までに輸出額1億円の目標達成を目指している。

バンコク市の人口は郊外を含めておよそ1000万人であり、このうち富裕層が30万人から50万人、輸入青果物の市場規模は400億円と推定されている。この400億円の7、8割以上は富裕層によって購入されている。彼らは観光などで日本に来る機会も多く、旬の時期に来て一番おいしい時期に日本の農産物を食べているという。これに対して、日本から輸出されている農産物は鮮度の落ちた農産物、品質の良くない農産物が多く、需要の拡大に結びつきにくいという。つまり、バンコク市場で求められている品質レベルの農産物が現地市場に供給できていないことに輸出が伸びない大きな原因があるというのが、みずほジャパンの認識である。そこで、みずほジャパンは超富裕層をターゲットに、日本国内で小規模の家族経営が生産している高品質な青果物を現地の消費者に直接販売するという新たな農産物輸出事業に着手した。いわゆる農産物輸出の「みずほの村市場ビジネスモデル」である。

みずほジャパンの農産物輸出の特徴は、その独特の輸送システムにある。航空会社のANA(全日空)グループと提携し、茨城県内の契約生産者で収穫(朝どり)された商品をみずほの村市場に集荷し、そこで出荷調製した商品を、午後3時までに羽田空港に搬送する。羽田空港での植物検疫を経て、午後5時までに全日空の貨物倉庫に運び込み、貨物代理店OCSによって輸出通関手続きが行われ、羽田空港発0時20分の全日空貨物便でバンコクに輸送されている(図2)。ただし、輸出品のおよそ10~20%を占める茨城県外産については、地元の空港から午後2時までに羽田空港に輸送してもらい、茨城産の商品とともに出荷している(羽田便がない地域は宅配便でみずほの村市場へ送り、茨城近県はみずほジャパンが集荷に行く)。バンコク・スワンナプーム国際空港着は午前5時(現地時間、日本時間午前7時)で、空港での植物検疫を経て午前中にはバンコク店(直売店)に納品されている。直売店に到着した商品は開封され、午後から店頭で販売されている。主な顧客は、取引先のホテルや大手のフルーツショップ、現地の富裕層である。

従来の輸出事業では、現地の店頭に商品が並べられるまでに多段階の中間流通を経なければならず、従って輸出される商品は日持ちすること、棚もちすることが不可欠だった。それに対して、中間流通を省いたみずほジャパンの輸出事業の場合には、とれたての新鮮な青果物が輸出でき、この点が一般の農産物輸出と大きく異なる。

バンコクへの進出にあたっては、タイ国では外資法によって外国資本が小売業に参入することが制限されていたため、みずほジャパンは現地の農業法人と連携して営業許可を取得した。

みずほジャパンの輸出モデル(いちご)を示したのが表3である。比較のため、商社が主体になって実施している通常の農産物輸出の価格と経費の内訳を示してある。通常の商社経由では、生産者の販売価格が250円、輸出商社の手数料が250円、輸送費が400円(輸送ロットが大きいため割安となる)、現地輸入商社の手数料が300円、現地の高級スーパーの販売手数料が800円となり、小売価格は2000円である。2000円の小売価格に対して1750円の中間マージンが発生しており、農家の手取り価格は250円にすぎない。

これに対し、みずほジャパンでは契約生産者から600円でいちごを購入しており、輸出手数料が180円、輸送費用が900円(ロットが小さいため割高となる)、バンコクのみずほの村市場の販売手数料が720円、バンコクでは2400円で販売している。通常の商社経由の輸出と比べて、輸送費が割高になる分中間マージンは1800円と若干割高となる。しかし、みずほジャパンは農産物輸出の価格決定に、生産者の生産コストに利益を上乗せする方法(生産コスト+輸送コスト+販売手数料=現地販売価格)を採用しているため、生産者の手取りはコスト相当の600円が確保されている。以上からも明らかなように、みずほジャパンの農産物輸出の主役はあくまでも契約生産者であり、生産者が儲かる、輸出利益が確保できる仕組みになっている。みずほジャパンの輸出事業が契約生産者にとってもメリットの大きな輸出であることが、生産者にも十分理解されているという。

また、みずほジャパンでは東日本大震災で大きな被害を被った東北産の農産物を積極的に輸出する取り組みを進めている。東北大学の学生と連携して山形産のさくらんぼ、もも、りんごなど、秋田産のりんごに加えて、原発事故の影響を受けて一時期輸入禁止に追いこまれた福島産のトマト、米なども輸出したところ、現地消費者に好評だったという。今後さらに東北産の農産物の輸出を拡大する計画であり、地元の生産者に利益還元できる輸出の仕組みを全国に広げたいという(表4)。

以下では、バンコクに出荷された商品が、どのようにして実需者や消費者に販売されているのか、直売店を拠点にしたみずほジャパンのバンコク市場でのマーケティング活動、販促活動、代金決済方法、クレームへの対応などについて見る。

4 みずほの村市場バンコク店の販売戦略と販促活動

現在、みずほジャパンは直売店を拠点にone to one、face to faceのマーケティングによって、いちご(50%)、シャインマスカット(30%)、その他(もも、メロンなど20%)といった青果物で売り上げを伸ばしている(写真3)。直売店は毎日営業しており、日本人の責任者(女性1名)とタイ人のスタッフ3名(いずれも女性)によって運営されている。

売り上げ拡大の秘訣は、商品到着日の即日販売とコミュニケーションのツールにある。みずほジャパンが、消費者、実需者とのコミュニケーション、販促活動、代金決済のツールとして活用しているのが地元(タイ)の人達が一般的に利用しているフェイスブックやライン、インスタグラムといったSNSである。現地ではアマゾンや楽天などのシステムは利用できないという。みずほジャパンでは、翌日バンコクで販売予定の商品を「明日、バンコク店に届きます」とリアルタイムで情報発信し、顧客の獲得につなげている。現在、フェイスブックに登録している顧客は13万人に膨れ上がっており、さらに増加する傾向にある。日本ではこうしたツールを活用した販促活動の蓄積が少なかったため、進出当初は非常に戸惑ったという。

バンコク店ではいちご1ケースが1万円という高値で販売されているが、1日の客単価は、タイ人が1万5000円、日本人駐在員が1000円だという。販売単価が高いため、顧客は現地の超富裕層に限定されており、アッパー・ミドルなどの中間層が購入可能な価格レベルにまで持っていくには課題が多いという。

みずほジャパンのマーケティングの手法は、商品に対する消費者からの問い合わせや疑問にも即座に対応することが可能となる。商品をフェイスブックで見た人が購入したり、フェイスブックを利用して商品の問い合わせをする消費者も増えつつあるという。

さらに、店舗まで来られない消費者のために、宅配事業を実施している(写真4)。宅配の顧客に対しては、事前に入金を確認した上で商品を配送しており、代金の回収もスムーズに行われるという。

もとより、みずほジャパンの輸出事業、輸出システムも良いことずくめではない。コールドチェーンが整備されていない現地では到着後に高温によって商品が劣化することもしばしばであり、特に劣化しやすいいちごの1年目のロス率は50%に達した。2年目は20%、3年目には10%にまで低下したが、現地での商品管理には細心の注意が必要だという。みずほジャパンでは、空港から直売店までの約1時間の輸送には冷蔵設備を導入するなどしている。さらに、振動による商品劣化を防ぐため、宅配用のバイク便の速度を制限するなど配送にも気を配っている。

輸送時の商品劣化は現地だけにとどまらない。日本国内に関しても、契約生産者が空港までの商品搬送に当たるなどさまざまな工夫が施されている。なお、羽田空港からバンコクまでの輸送には温度管理は実施していない。最新のパッケージでは、温度管理をすると逆に商品が汗をかいて劣化する場合があるため、温度管理しない方が逆に荷傷みしにくいからだという。

農産物輸出が成功するか否かは、いかに魅力的な商品を現地の消費者に提供できるかどうかが重要な鍵だという。バンコク市場では現在までのところ競合商品が少なく、幾分割高であっても鮮度や品質面で他の商品を圧倒しているみずほジャパンの商品は人気が高い。それというのも、みずほジャパンが現地市場でターゲットにしている顧客層が超富裕層と呼ばれる高所得者層であり、彼らは量よりも質を好む傾向が強いからである。輸出市場で自分たちが販売価格を決定できる仕組みをどう作り出せるかが極めて重要であり、原価計算に基づいた輸出販売を可能にするには、みずほの村市場のような直売所方式しかないという。長谷川社長によれば、現状の農産物販売、輸出の構造をリセットする必要がある。

みずほジャパンの井戸取締役によれば、鮮度保持が難しい青果物は、加工食品などに比べて輸出先市場での優位性が高い。小規模生産者が徹底した品質管理と愛情を注いで生産した日本産の青果物は品質面で他の国々の青果物を圧倒しており、競合国が真似できない。また、加工品は比較的輸出が容易であるものの、類似品が多く流行もあるため、利幅が薄い。しかし、青果物の輸出拡大には品質の劣化などを含めてさまざまなクレームにいかに対応するかも重要な課題だという。

5 現時点での農産物輸出事業の評価と今後の展望

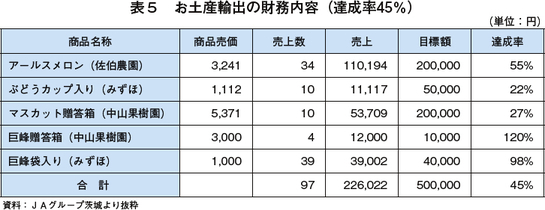

以上、中間流通を省いたみずほジャパンの農産物輸出事業の経緯とその内容について検討してきた。現在、みずほジャパンは、バンコク向けの農産物輸出事業に加えて、JALグループと連携し、アジア地域を中心に観光などで日本を訪問するインバウンドの外国人客をターゲットに、羽田空港での直売による「お土産輸出」を検討している。平成29年8月には、売上目標を50万円に設定し、青果物の空港直売が農家の所得向上、輸出拡大に貢献することを実証する試みを5日間実施した。空港直売試験の財務内容を示したのが表5である。メロンや巨峰の販売可能性が高いことが分かったが、夏休みで混雑し富裕層の来店者数が伸びなかったこともあり、達成率は目標の45%(22万円)にとどまった。このため、店舗の常設化を見送り、いちごの時期に再試験を実施する予定である。

成田空港については、30年1月以降JALグループとの連携により、販売することとしている。日本産青果物をお土産として外国人に販売する新たな事業に進出し、日本農業を輸出・観光産業に育成しようとしている。

みずほジャパンの農産物輸出事業は、中間流通を省いて直接輸出先の消費者に商品を提供していることや、生産者自らが輸出事業に参加している点で、画期的な取り組みといえる。さらに、現地の一般消費者が日常的に使っているSNSを活用してマーケティング活動を実施している点も、従来の農産物輸出には見られなかった手法であり、新たな輸出拡大のツールとして注目すべき取り組みである。

その一方で、乗り越えなければならないいくつかの課題が存在することも事実である。そのひとつは、直売所のキャパシティの問題である。集客力を高め、売り上げを拡大するには現状の10坪では手狭であり、店舗面積の拡張や店舗数の拡大が必要となる。これらには当然ながら新たな投資が必要である。地元銀行からの借り入れも検討したが、増資によって資金調達するかどうかは目下検討中である。また、進出を検討しているASEANは潜在的なポテンシャルの大きい市場であるが、この場合にも新たな投資が必要となる。さらに、直売方式の場合には、消費者への対面販売が基本となるため、現地での営業活動に必要な知識とスキルを身につけた人材の確保・育成が大きな課題である。

従来の農産物輸出事業は、輸出事業によって利益を上げることよりも輸出によって国内の需給バランスを維持し、市場価格の値崩れを阻止することが重要視されてきた。しかし近年では、輸出事業によって一定の利益を確保することを目的としたコマーシャルベースによる農産物輸出が重視されるようになってきている。ところが、既存の多くの農産物輸出事業においては、現地までの商品の輸送と現地での流通過程に多くの中間業者が介在することから、これらの中間業者に支払う手数料や経費が膨らんで、肝心の国内生産者が受け取る利益はそれほど大きくなかったといえよう。

これに対して、みずほジャパンが取り組んでいる農産物輸出事業では、中間マージンなどの流通コストが大幅に削減されるため、商品を出荷する契約生産者が生産コストに見合う利益を得ていることが実証された。農産物の輸出によって、国内産地(出荷生産者)が経済的に潤うことは極めて重要であり、その意義は極めて大きいといえる。みずほジャパンの最大の貢献は、農産物輸出はもうからないという従来の常識を覆した点にある。ただし、現時点でのみずほジャパンの取り組みは規模が小さく、輸出先(販路)も市場アクセスや経済条件に恵まれたバンコク市場に限定されていることで可能になっている面もある。現在、みずほジャパンでは、次なる販売戦略としてインドネシアへの拡販計画を進めている。まず、日本の生産者と提携して現地の生産者に日本の栽培技術を提供し、そこで生産された農産物を現地の中間層に普及させつつ、日本産の高級農産物を現地の富裕層向けに輸出する計画である。すでに、村田農園(茨城県)の指導によっていちごの栽培が始まっており、村田農園指導のインドネシア産いちごの現地販売を足場に、みずほジャパンのインドネシア直売店を開設するというシナリオが描かれている。

みずほジャパンの輸出事業は、バンコクでの成功を背景に次のステップ(第2段階)に足を踏み入れつつあるが、農産物の輸出規模が現在の数倍、数十倍に膨らんで、輸出先もASEAN全体に広がった場合に、日本国内での契約生産者の確保に加え、高品質な商品を持続的、安定的に供給することを基本にした直売所方式による輸出モデルをそのまま適用することが可能かどうかといった点で、検討すべき課題も多い。

いずれにせよ、みずほジャパンが新たな一石を投じたことは事実であり、直売所方式の強味を生かして契約生産者を増やし、輸出先、輸出量を増やすことができれば、わが国の農産物輸出事業に大きな可能性を開くことになり、今後の展開が注目される。みずほジャパンの今後の展開は、輸出先市場での需要の開拓と顧客サービス、顧客満足度の向上が重要な鍵を握っているといえよう。

最後に、多忙な日程を割いて調査にご協力いただいた株式会社農業法人みずほ・長谷川久夫代表取締役社長、株式会社みずほジャパン・井戸英二取締役に厚く御礼申し上げたい。

参考資料

(1)「みずほ視察研修テキスト」茨城県農業法人協会事務局編「日本農業のトップランナーを目指して」。

(2)叶芳和「農家に自立の機会を与える農産物直売所 みずほの村市場(茨城県つくば市) シリーズレポート―農業は先進国型産業になった!―農業現場の変化」『農業経営者』2017年10月号。

(3)茨城県みずほの村市場「青果物を収穫翌日にタイの直売所で販売」株式会社みずほホームページ。

(4)「特集 6次産業化 成功の鍵を握る販売戦略1―バンコクの富裕層をターゲットにした輸出戦略で農家が儲かる仕組みを生み出す」6次産業化フリーペーパー Vol.14、6channel。

(5)みずほジャパン提供資料「日本航空グループがみずほと組み農業の輸出・観光産業化を通した地方創生支援事業を開始―2017年11月より順次スタート予定」。

(6)「日本経済新聞」地方経済面東北版「小規模農家 アジア拡販―秋田りんご、タイに」2015年10月24日掲載。