調査・報告(野菜情報 2018年2月号)

調査・報告(野菜情報 2018年2月号)

生産者・消費者目線に立った野菜品種の育成

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

野菜花き研究部門 野菜育種・ゲノム研究領域長 松元 哲

【要約】

生産性向上を目指して取り組んで普及が進んでいる、なす、かぼちゃ、はくさいの品種育成について、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が中心となって育成した野菜品種を紹介する。

1 はじめに

野菜の利用形態の割合が家庭内での調理から加工・業務用として利用される方へと増大している。品種育成を含む野菜の生産に関する研究は加工・業務用に向いてはいるものの、その最初と最終の利用者である生産者と消費者の意向をおろそかにすることはない。野菜生産を取り巻くさまざまなリスクに対して安定した生産を研究から支えることが結果的には生産者、加工・業務用に携わる方々、そして消費者にもプラスとなると信じているからである。本稿では、生産性向上を目指して取り組んで普及が進んでいる、なす、かぼちゃ、はくさいの品種育成について、農林水産省の委託プロジェクトなどの支援を受けて実施し、国立研究開発法人農業・食品技術総合研究機構(以下「農研機構」という)が中心となって育成した野菜品種を紹介する。

2 単為結果性なす品種「あのみのり2号」

野菜は可食部分によって、根菜類、葉茎菜類、果菜類に大別される。果菜類では、トマト等ナス科、きゅうり等ウリ科、いちご等バラ科植物が含まれるが、これらに共通するのは開花し果実が肥大することであり、通常、果実肥大は受粉により促進される。受粉はハチやアブなどの昆虫や風の媒介によってなされるものの、野菜生産の現場ではこれらの媒介が十分ではないために人為的な受粉作業などさまざまな処置が必要である。単為結果は受精しなくても果実を形成することであり、単為結果性を導入できると受粉作業が不要になるために生産の大幅な省力化につながる。農研機構野菜花き研究部門では、単為結果性を有するなすを海外から導入し、日本の消費者の嗜好に合い、生産性の高いなす品種の育成を試みてきた。

2006年には日本で初めて全国普及が可能な単為結果性品種「あのみのり」を品種登録出願した。さらに2014年には「あのみのり」を改良した「あのみのり2号」を発表した。

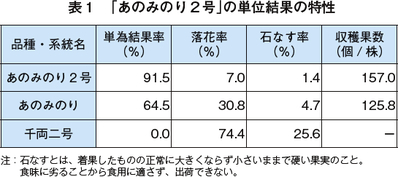

「あのみのり2号」の具体的な特徴は、「あのみのり」と同等以上の強い単為結果性を持つため(表1)、低温期の促成栽培においても正常果の割合が高く、着果処理のための植物ホルモン剤や訪花昆虫の購入費、訪花昆虫の活動に必要なより高い温度維持のための暖房費などの生産コストを削減できる。「あのみのり2号」は、「あのみのり」よりも側枝が出やすいため、1株当たりの商品果数が多く、多収である。また、着果促進処理作業が不要なため、省力的な栽培が可能となる。生産性は普通露地栽培では「あのみのり」と同等であるが、促成栽培では「あのみのり2号」が優れている。「あのみのり2号」の果実は長卵形でよく整い、単為結果性を持つため、ビニールハウスなどで訪花昆虫を利用しない条件で栽培することにより、受粉によって生じる種子の形成もなく、種なしのきれいな断面の果実が生産できる(写真1)。

なすの単為結果性は、「あのみのり」をはじめとし「とげなし輝楽」「省太」など多くの品種に導入されており、その利用は公的試験研究機関、民間種苗会社に及んでいる。さらに農研機構野菜花き研究部門では、単為結果性の選抜を効率化するために、原因遺伝子座を第8染色体上の遺伝子座Cop8.1 に絞り込み、DNAマーカー(注1)の開発を行った。単為結果性を導入する育種の過程で、単為結果性を持つ系統ともたない系統間で交配を行い、得られた後代集団の中でどの個体が単為結果性を持つのかの判断は、なすを育て開花、結実させてはじめて可能であった。そのためその判断のためには、広い栽培面積と多くの労力を要する。Cop8.1 遺伝子座に近いDNAマーカーを使うことにより、なすの幼苗期にほぼ確実に単為結果性の持つ個体であるかどうかの判断がつくようになった。今後、こうした育種技術の発展により単為結果性を有する品種育成がますます加速されることが期待できる。

注1:生物個体の遺伝的性質(遺伝型)、もしくは系統(個人の特定、親子・親族関係、血統あるいは品種など)の目印となる、つまりある性質を持つ個体に特有の、DNA配列をいう。

3 かぼちゃ短節間性を持ち貯蔵性を改良した「ジェジェJ」

生産者の高齢化、農業従事者の減少は、新規就農者が多いと言われる野菜生産でも極めて大きな問題でもある。省力化を進め生産性を向上させる技術の開発は必須である。かぼちゃは、雌雄異花のウリ科植物であり、雌花は4~5節ごとに着生し、通常の品種では株元から1メートル以上離れた位置に果実が着生することになる。

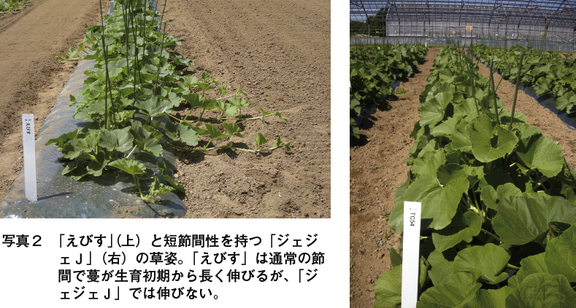

かぼちゃの栽培では、長く伸ばした蔓のかぼちゃの整枝、誘引、収穫作業に多くの労力を有している。特に大規模な栽培が展開されている北海道では、かぼちゃ栽培における省力・軽作業化が強く望まれている。かぼちゃの短節間性は、文字通り、節と節の間が詰まるために雌花の位置が株元に近く、整枝、誘引などの作業が大幅に軽減でき、収穫するかぼちゃも見つけやすい利点がある(写真2)。

一方で、短節間性を有する品種はこれまでも育成されたものの、品質などの面で十分な市場性を確保できず、その普及は限定的であった。農研機構北海道農業研究センターでは、早くから短節間性の有用性に着目し、高粉質性、高糖度などの品質と節間性を有する品種の育成を進めてきた。その結果、2005年に短節間の固定系統「北海1号」を開発し、株式会社渡辺採種場との共同研究により「北海1号」を用いて育成した一代雑種(F1品種)「TC2A」を2007年に品種登録出願を行った。

「TC2A」の主枝(親蔓)は、13節前後までは節間が短く短節間性の草姿を示し、着果期以降から徐々に伸長して普通草姿となる。整枝は主枝1本仕立てとし、摘心は不要であり、側枝発生は主要品種「えびす」に比べて少なく、10ア―ル当たり2.3時間必要とされる整枝・誘引作業も不要である。果実は株元近くに着生するため、見つけやすく、「えびす」よりも収穫に要する時間は短いことが明らかにされている。また、短節間性の「TC2A」は、栽植密度を高くすることができるため単収の向上が可能である。

かぼちゃは、冬から早春期(12月~5月)が端境期であり、海外産で補われている。これまで貯蔵性の高さと生産性、品質を両立する品種は見当たらなかったが、短節間性を有し貯蔵性を改良した品種が「ジェジェJ」である。「ジェジェJ」は、短節間性であるため、「TC2A」と同様に株元に結実しやすく、密植も可能であるため収量性も高い。この短節間性に加えて、貯蔵3カ月後の果皮色は「えびす」よりも緑が濃く、果肉は赤味の強い橙黄~橙であり、肉質は「えびす」よりも粉質性が強く、「乾物率」は「えびす」以上であり、「雪化粧」と同等であることが明らかにされている(写真3)。

また、糖度は「えびす」「雪化粧」を上回ることが示されている。さらに、10度での貯蔵においては、「雪化粧」よりも腐敗率、腐敗程度とも劣るが、「えびす」と同程度か優れる傾向にある。「ジェジェJ」の普及面積は、北海道ではJA道央を中心に約45ヘクタール、本州~九州では長崎県をはじめとして約13ヘクタール、沖縄県で約25ヘクタールで合計83ヘクタールとなっている。今後順調に普及面積を拡大するとみられる。

4 根こぶ病抵抗性はくさい品種 「あきめき」「CR寒次郎」

根こぶ病は、土壌中に潜む微生物により引き起こされる病害で、発病すると根がこぶ状に肥大する。肥大した根は養水分を吸収、移動させるという本来根が有する機能を失う。そのため根こぶ病が発生した圃場では、著しい減収や被害が甚大な場合は収穫皆無となる場合も珍しくない。

さらには感染した根が腐敗すると、耐久体の休眠胞子が大量に土壌中に放出され数年間にわたり潜伏状態を維持し、防除困難な状態となる。本病の予防には、化学合成農薬の散布と抵抗性品種の使用が行われている。根こぶ病に対する化学合成農薬の多くは、休眠胞子からの発芽を抑制する効果により発病を回避しているため病原菌の不活化には至っていない。

また、多くの抵抗性品種が育成されてきたものの、根こぶ病菌の多様性により耐性菌が出現し、その効果も限定的である。根こぶ病菌の抵抗性遺伝子は、はくさいの育種素材にはなく、同じ種に属するヨーロッパ飼料用かぶに由来する。農研機構野菜花き研究部門は、これらの抵抗性素材からはくさいの中間母本を育成し、公設研究機関や民間種苗会社に提供してきた。しかしながら、F1育種が進んでいるはくさいでは両親双方に抵抗性遺伝子を導入することは労力がかかるために、片親にのみ導入されることが多かった。従って遺伝的に優性(顕性)効果が高く、1つの遺伝子座に由来する遺伝子のみが使用され、抵抗性が複数の遺伝子座(QTL)により支配されている遺伝子や劣性(潜性)形質の遺伝子は使われてこなかった。「はくさい中間母本農9号」は Crr1 と Crr2 の2つの抵抗性遺伝子を有するが、これらの遺伝子はヘテロ(注2)では中間的な抵抗性を示すため両親系統に持たせることが必要であり、表現型選抜を繰り返す育種法での利活用は困難であった。

DNAマーカーは、表現形質としては罹病性でも潜在的に抵抗性遺伝子を持つ個体を見つけることができる。これを利用して2つの抵抗性遺伝子 Crr1 と Crr2 を両親系統に導入し育成した品種が「あきめき」と「CR寒次郎」である。Crr1 と Crr2 が共存することにより、幅広い根こぶ病菌に抵抗性を付与することが可能となり、4つの根こぶ病菌の病原型のうち3つに抵抗性を発揮する。「あきめき」は Crr1 と Crr2 に加えて CRb も有していることから4つの菌株すべてに抵抗性を有している。「あきめき」は年内どりの品種として、主に茨城県を中心に全国で約400ヘクタールにまでその普及面積が及んでおり、「CR寒次郎」は年明けどりの品種として、普及が進んでいる(写真4、5)。抵抗性品種の普及は、安定生産や化学合成農薬の使用量の削減につながり生産者の経営にメリットとなる。さらにはくさい以外のなばな、ちんげんさい、かぶなどにこうしたDNAマーカーの利活用が広がっている。

注2:一個体中に、対立遺伝子の両方を有すること。

5 おわりに

今回紹介した「あのみのり2号」、「ジェジェJ」、「あきめき」は単為結果性、短節間性、根こぶ病抵抗性を海外・日本国内の品種、遺伝資源などから導入、市場性の高い実用品種まで育成したものである。元となる導入品種や遺伝資源に遡ると育成までに相当の時間を要している。

これらの品種が広く普及するにつれ、形質の価値が市場で認められ、品種が具備すべき形質になりつつある。こうした遺伝資源を評価し活用する育種は、ともすれば息の長い研究で、民間種苗会社ではリスクとなり、着手しにくく、農研機構が担うべきと考える。

一方である程度の目途がつけば、委託プロジェクトの支援や民間種苗会社との共同研究により品種育成を加速する機敏さも重要である。誌面でも触れたが、マーカー選抜技術は絶大であり育種では欠くことのできないものとなっている。農研機構では、海外・国内の遺伝資源の収集、評価および素材化と新たな選抜技術を支援するゲノム研究を両輪として、今後も野菜育種を下支えする。