調査・報告(野菜情報 2018年2月号)

調査・報告(野菜情報 2018年2月号)

北海道の高収益野菜作経営

~有限会社大塚ファームの経営・流通戦略~

東北大学大学院 農学研究科 教授 盛田 清秀

【要約】

北海道の豪雪水田地帯である新篠津村において、有限会社大塚ファームの大塚裕樹氏と妻の早苗さんは有機野菜生産を中心とした農業部門に加え、農産物加工に積極的に取り組み、さらに新たな販売チャネル開拓に取り組んでいる。現在の総収入は1億2000万円に達し、さらなる規模拡大、売上増を図り、家族経営企業グループの形成を展望している。多品目少量生産、消費者への直接販売・新規販路開拓、加工品開発と一体化したブランド形成などによる北海道豪雪・水田単作地帯における野菜作経営の発展戦略を示す事例として取り上げる。

1 はじめに

今回訪問した有限会社大塚ファーム(以下「大塚ファーム」という)は、北海道の豪雪地帯である石狩郡新篠津町(78.04平方キロメートル、人口3175人:2017(平成29)年12月1日現在)で雇用労働を入れた水稲・野菜作の高収益経営を展開しており、社長の大塚裕樹氏が妻の早苗さんと共同で経営を差配している(写真1)。新篠津村の年間降雪量は8メートルを超え、特別豪雪地帯に指定されており、農業では水田中心(水稲+麦・大豆)の経営が広く展開している地域である。2015年農業センサスによると総農家数は243戸、経営耕地面積4630ヘクタール、1戸当たり経営面積は19.1ヘクタールである。第2次世界大戦前は畑作地帯であったが、1956(昭和31)年に着工し、1970(昭和45)年に完成した「篠津地域泥炭地開発事業」によるかんがい、暗渠、農道、客土などの大規模土地改良によって現在の水田地帯へと姿を変え、現在では畑作や野菜生産は限定的である(センサスでの水田率は95%)。

大塚氏は曽祖父が1913(大正2)年に入植した農家の4代目で、野菜作を中心に、品揃えを充実させ、加工品を開発するとともに明確な流通戦略をもとに大手量販店での自社農場の販売コーナーの開設、消費者への直接販売など販路開拓に取り組んでいる。法人化は先代の時代の1973(昭和48)年であるが、2012(平成24)年に裕樹氏が経営移譲を受けて現在の社名に変更している。出資者は裕樹氏、妻の早苗さん、副農場長(松山氏)の3人、役員は裕樹氏のみ(代表取締役)である。また、個人的な経験を踏まえ、特色ある野菜生産、消費者の安全志向に応えるため、野菜の有機栽培にも積極的に取り組むなど、水田単作地帯(米一毛作地帯)における新たな経営モデルを探求している。

これは2018(平成30)年産からの米生産調整廃止を先取りした経営戦略でもあり、その理念、経営展開の経緯、野菜作導入と川下への経営戦略を紹介することで農業生産者、関係機関に示唆するところが極めて大きい。

2 経営の概況

(1) 全体の概要

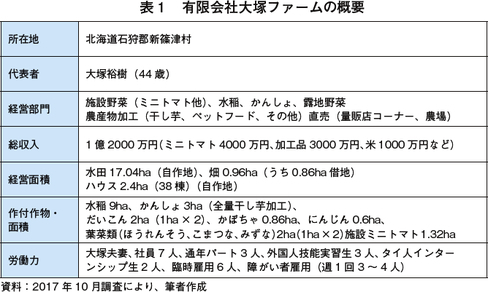

大塚ファームの経営面積は18.00ヘクタールでうち水田が17.04ヘクタールと大半を占める(表1参照)。経営規模から言えば新篠津村では平均的な経営である。水田はすべて所有地で、畑の0.96ヘクタールのうち0.86ヘクタールは村内地主からの借地である。このうち15ヘクタールは自宅周辺の1団地にまとまっていて、作業効率や有機農業を営む上で有利な条件である。北海道において経営面積の拡大方法としては現在でも農地購入が基本であるとはいえ、全体として徐々に借地も増えている中で、ほぼすべてが自作地というのは珍しいかもしれない(北海道全体での経営耕地面積に占める借地割合は20%、新篠津村は6%)。

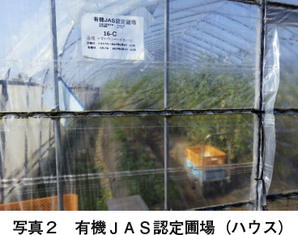

経営の中心は施設野菜(2.4ヘクタールで38棟のハウス)で、露地栽培を含めて野菜は30品目生産しておりすべてJAS認証の有機農産物である(写真2)。作物別では水稲9ヘクタール、かんしょ(すべて経営内で干し芋加工)3ヘクタール、だいこん2ヘクタール(1ヘクタールの2回転)、にんじん0.6ヘクタール、かぼちゃ0.86ヘクタール、葉菜類(ほうれんそう、こまつな、みずな)2ヘクタール(1ヘクタールの2回転)、ハウス2.4ヘクタールであとはハーブ、いんげん、えだまめ、ズッキーニなどが少しある。

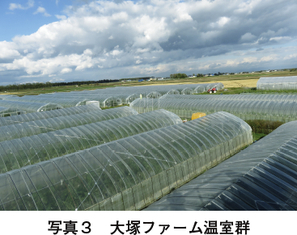

総収入額は現在1億2000万円(第43期、2017(平成29)年3月期)で、毎年約1000万円ずつ伸びてきている。主力はハウス栽培の1.32ヘクタール(4000坪)のミニトマトで売り上げは4000万円である(写真3)。また加工部門の売り上げが3000万円、米が1000万円などとなっている。また転作助成金が1000万円程度ある。

労働力構成は、代表取締役の大塚裕樹氏(44歳)、副社長で妻の早苗さん(47歳)に加え社員が7人で、出資者でもある副農場長40歳が社員の中では最年長で男性4人、女性3人の構成である。このほかの労働力として、通年パートが3人、外国人技能実習生3人、タイ人大学生のインターンシップ2人(4カ月間)、臨時雇用(札幌在住の主婦6人のフレックス勤務など)、障がい者雇用(週1回3~4人)となっている。なお、大塚氏はその若さにもかかわらず、北海道農業士、北海道農業法人協会理事、石狩管内JA青年部役員などを歴任し、また妻の早苗さんも北海道農業士、北海道農業法人協会理事など地域リーダーとして活躍している。

これまで、大塚ファームで働いた従業員のうち8人が独立就農している。ただし、4人は経営を続けているが、4人は離農したという。大塚氏によれば、経営者としての自分が先頭に立って働くかどうかがその分岐点だという。

(2) 有機栽培

大塚氏は農薬による身体の不調という体験を持ち、化学農薬・合成農薬を使わない有機栽培に取り組んだ。当初は収穫皆無なども経験したが、栽培における長年の取り組みの結果、技術的には熟達している。ぼかし堆肥施用、多種類の有機質肥料の併用など化学肥料に代替する有機質施用に加え、防除面では独自の天然資材を用いた防除液の施用、光防虫機の導入、防虫ネット、除草シート、圃場外の黒マルチ、天敵を利用した生物的防除、病気に強い品種導入など総合的な取り組みを行っている。また土壌の物理性改善の取り組みとして、もみ殻薫炭(もみ殻を炭化させたもの)の融雪剤利用、暗渠・明渠施工やサブソイラー作業、レーザーレベラー施工による排水性改善、耕盤形成防止に取り組み、団粒構造形成促進を図り、良好な土壌環境を実現している。もちろん露地栽培では輪作によって健全な土作りを心掛けている。

また収量を追求することなく、半分取れればよいという考え方で投入資材・労力を減らし、病害の発生を抑制しつつ、労働生産性を上げるようにしている。収量が低くなっても労働コストを圧縮すれば、収穫した有機野菜を1.5~2倍の価格で販売することで十分にコストを賄い収益を確保できるという。

実際にミニトマトについての道内先進経営との比較(関係機関試算)では、収量性こそ9%劣るものの、販売単価が33%高く、コストは若干多め(4%増)だが、所得は35%増となっている。コスト増加要因として労働時間の増加(69%増)があり、有機栽培ではどうしても労働多投となるのはやむを得ないところだが、それを上回る販売単価上昇を実現し、収益性はむしろ大きく上回る実績を上げている。

(3) 農産物加工

農産物加工については、農場内で加工するのはかんしょの干し芋で、北海道ではかんしょはほとんど生産されていなかったもので、販売は好調である。このほか、有機野菜スープ、有機野菜プリン、有機野菜使用ラスクなどの加工品を委託製造販売しているが、とくに有機野菜使用のペットフードの売れ行きがよい(写真4)。商品開発は主に早苗さんが担当していて、開発の際は3~5品目を同時開発し、販売先で棚のスペースを確保できるようにしている。

厳寒地の北海道では施設園芸といえども生産は10月ないし11月半ばにはほぼ終了する。積雪もあって翌年2月の播種時期までは農作業ができないところを干し芋加工などで年間就業を図っているのである(写真5)。

3 販売・流通戦略

生産品目は水稲や小麦、かんしょを除けば少量多品種生産で、ミニトマトでも糖度、色彩、形状などが異なる数種類の品種を作付けて品揃えを充実させ、消費者による好みの違いや数種をセットした商品開発を行うなどの工夫をしている(写真6)。こうした取り組みは全ての作物、品目で行われ、消費者ニーズにきめ細かな対応を行っている。そうすることで、後述する量販店での自社コーナーで品揃えの充実が実現されているのである。

取引先は量販店(全国大手、地元食品スーパー、その他)、JA新篠津、生協、百貨店、自然食品店、外食企業(全国大手)、有機農産物流通業者(全国大手)と多様で、このほかネット販売や農場での直売もある。とくに最大取引先の大手量販店において、2020年までに青果売り上げに占める有機農産物比率を1%にする構想があり、道内の37店舗すべてに大塚ファームのコーナーを設ける予定で、すでに2店舗で設置済みである。以前は高価格を追求して差別化を図っていたが、量販店の自社コーナーで当初設定した価格より低い価格で販売した場合、それが消費者に徐々に認知され、3カ月ほど経過すると売り上げが伸びていく。また自社コーナーではミニトマトなど有機野菜単品だけでなく、有機野菜福袋、干し芋、サラダドレッシングなどの品揃えも充実させている。こうした流通チャネルは、農場ブランドでの販売が可能でかつ農場ブランドの浸透が図れることにあり、さらに重要なことは販売戦略に基づく価格設定が自社で行えることである。それによって農場の生産計画に加え、規模拡大や生産品目の決定など経営戦略が見通しをもって策定できるようになるなどの効果がある。また自社開発加工品の市場性の確認なども容易になっている。大手ネットショップを活用したネット販売は年間1000万円近くにまで増えているが、大塚社長としてはこれ以上の拡大は業務量の増加に対応できないので無理という判断である。

大塚氏は自社の農産物販売だけでなく、地元JAの青年組織リーダーでもあり、JAのブロッコリー部会と連携して量販店に出荷する取り組みを進めている。そうすることで消費者と顔の見える関係が結べることに加え、自分の農場で生産した農産物が量販店で並んでいることで家族・子供にも誇れるという。そうしたことは、連携する若手生産者にとっても農業に誇りをもつ契機にもなっている。

また大塚氏の有機農業への先駆的な取り組みの成果として、2013年の推計であるが、北海道全体の有機農家のうち新篠津村の農家が8%を占めるまでになった。新篠津村に有機農業に取り組む農家が皆無であった中、大塚氏の取り組みが地域に定着したものである。

現在、大塚氏は量販店向けの販売チャネルを基本に売り上げの拡大を図っている。これまでにも新たな販路開拓に向けて取り組みを行ってきた。道内の有志農家と連携して新千歳空港内に販売店舗を設置したこともその一例である。2009(平成21)年に金融機関からテナント出店の提案があり、道内の生産者5人を含む8社が出資して「情熱ファーム北海道」を開店した。大塚氏も一時は社長を引き受けたが、その後この事業は高額のテナント料に加えて、パートも8人必要など店舗維持コストがかさむなどの事情から採算確保に苦しみ、現在は事業停止となっている。夏期には売れ行きがよいが冬期に販売アイテムが確保できないこともあって売れ行きが落ち込んだという。筆者も二、三度この空港内店舗を訪れたことがあるが、地元産品を扱う多くの店舗が立地している中で、独自の存在感をいかに打ち出すかが、さらなる品揃えの充実と合わせて難しさを感じたところである。

以上のような大塚氏の販売戦略は4カ条としてまとめられており、

①少量多品目栽培による販売契約の締結

②消費者目線に立った有機栽培の実践

③生産・加工・販売まで一貫した6次産業化

④大塚ファームを前面に出したブランディング化

がそれである。

4 経営の課題と今後の戦略

前述したように、経営の柱は有機農業である。有機農業の場合は化学肥料・農薬などの資材を使わない一方で、労働による代替が必要となり、労働生産性の低下や費用増大をもたらす。大塚氏はそれを回避するためにできるだけ機械化を進め、労働生産性を高めるようにしている。シール類の貼付機を導入したこともその一環である。仕事を早く終え従業員が夕方5時に帰れるようにすることを目指している。

また、これだけの経営規模となると大塚氏が農作業をすることがほとんどできなくなってくる。そうなると農場の様子が十分に把握できない。そこで市販のカメラを購入し、農場内のポイントごとに6台のカメラを設置してインターネット経由で作業内容や進捗状況を見ることができるようにしている。このシステムは自分で設置したのでコストもあまりかかっていない。自分でこのようなシステムを組んで設置した例を、筆者はこのほかにも耳にしたことがある。外注すれば費用が1桁以上多くかかるだろうが、このように創意工夫を当然のように行っていることは、現在の先進的経営に共通のことのように思われる。

こうして一連の農場内作業を把握することで、作業の非効率や低効率の原因がわかり、それを解消することができるという。たとえば、人によって得意不得意があるのは避けられないが、配置転換によって違う作業を行うことでそれを改善できる。このように労働生産性を上げていくことを基本としており、大塚氏は労働時間当たりの総販売額を労働効率を示す指標として重視している。

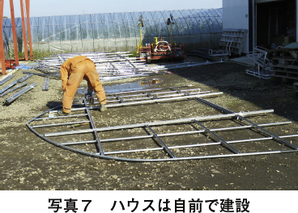

今後、2020年のオリンピックに向けて有機野菜生産を拡大する計画で、その一環として 近々ハウスを4棟増設予定である。ハウスの増設は自社で施工して経費を節減している(写真7)。大塚氏は毎年1000万円程度の販売拡大を続け、6年後には年商2億円を実現する構想をもっている。そして将来的には売り上げが3億円に到達した段階で農業生産、農産加工、販売の3部門を分社化し、3人の息子(14歳、12歳、10歳)が各社の社長となり、大塚氏が全体を束ねるホールディングカンパニーの社長に就任するという体制を構想している。

ところで、大塚ファームでは自社コーナー展開などにより最大取引先である大手量販店への出荷集中が進んでいる。そしてそのチャネルを通じての販売が、多い時期で40%にもなっている。こうした販売戦略については夫婦で必ずしも意見が同じというわけではない。早苗さんはリスク管理の視点から、取引先の分散を考慮すべきという考え方だ。しかし、量販店の配送センターはJAの集荷場よりも近いことに加え、出荷運賃の節約にもつながるのでメリットが大きい。ちなみに宅配便の運賃が上昇しており、また沖縄にも一部出荷しているがその場合は販売価格に対して運賃が50%を占めるなど、全体として運送費用は1億円余りの販売収入の15%程度にも達している。そのため、運輸部門を立ち上げることも考えているという。運輸部門を持てば、冷蔵庫も段ボールもいらない(コンテナ輸送に転換)ので経費削減に効果があるだけでなく、顧客のニーズにきめ細かく対応でき、10~15%程度は高く販売できるからである。

大塚氏の見るところ、経営規模がある程度大きくなると取引先が集荷に来てくれるようになり、現在の大塚ファームはこの段階である(ただしJAは集荷してくれない)。さらに規模が拡大すると自社生産物を自分で輸送するメリットが生じる段階になる。

また出荷先としては病院や学校給食(給食センター)もあるが、納品の時間帯が厳格に決められており、対応するうえで制約が大きいようである。ともあれ、量販店に出荷を集中することで運輸経費が節約できることも大塚氏が出荷先を集中する一つの理由である。出荷先の選択に関するこうした夫婦の考え方の違いは、結果的に大塚氏の経営戦略決定に「熟慮」を求める要素となっており、経営の持続性・安定性確保につながっているものと思われる。

このほか、現在は当該地域では農地の供給(売却)がほとんどないので経営面積拡大は難しく、大塚ファームでもここ数年は拡大していない。新篠津村では米、麦、大豆という土地利用型作物と花きの複合経営がこれまで安定的に継続してきている。しかし農地の供給(売却)はある日突然に始まり、起きるのでその時には農地を買って水稲作部門を含めた規模拡大を図る考えである。現在の農地価格は10アール当たり40万円である。ただし筆者は、稲作では40万円の地価で農地を買ったのでは採算がとれないとみる。大塚氏の経営判断はどのようなものとなっていくのであろうか。

5 むすび ー経営モデルの有効性ー

大塚ファームは有機農業技術を磨き、生産体制の構築を基礎に、新たな販売チャネル開発をベースに流通戦略を構築し、経営規模および売り上げ拡大を実現してきた。現在においてもさらなる飛躍を構想し、施設・機械の先行投資を行い、今後の農地供給増加を見越した準備を行っている。またそれは、3人の息子が農業を継ぐことを前提とした経営発展戦略である。ちなみに2015(平成27)年に大塚ファームの新たなロゴが作られた(写真8)。これは3人の子供たちが大塚ファームを引き継いでいくという理念を表しており、大塚ファームの経営と理念が継承されていくことを宣言している。

大塚氏の経営戦略の本質は次の点にあると筆者は考える。

第1に、有機農産物生産という製品戦略である。これは大塚氏の農薬による身体の不調という体験に裏付けられたやむを得ない選択であった。取り組み当初は収穫皆無など苦しんだ末に何とか生産ノウハウを修得してきた。それが結果的に製品差異化(product differentiation)を実現している。さらにそれは大塚ファームのブランド形成につながっている。

第2に、有機農業は化学農薬・合成農薬は使わないという低投入の一方で、堆肥の多投や機械および手作業による除草作業などによる「多投入=高コスト」となり、さらに一般的には単収は低く、有機農産物の生産コストは慣行生産による農産物よりも高いことが普通である。大塚ファームでは高性能機械の使用や必要以上の労働投入を回避することで労働コストを節減し、生産コストを抑制している(写真9)。

第3に、高コストの有機農産物生産においては、生産コストを償うに足るだけの価格が実現できないと経営は成り立たない。すなわち、価格決定権を自ら持つことが望ましい。一般的にそれは難しいのだが、大塚ファームは自分で価格設定が可能な流通チャネルを開拓する努力を重ねている。空港内店舗設置もその一つの方策であるが、現在は量販店での自社コーナー展開がそれであり、販売の基本戦略ともなっている。高コストの有機農産物を1.5~2倍程度の価格設定で販売することができるし、その反対に価格を若干下げることで単価低下を上回る販売量が確保できるという見通しも得ている。そうであれば、これまで培ってきた生産ノウハウを生かして生産コストを抑えつつ販売価格を下げて売り上げ拡大を実現できるわけである。このように大塚ファームでは生産体制と価格戦略が連動している。これはいわゆる「製造小売」業態に近い。こうした経営モデルは次世代の農業モデルと評価できる。

第4に、商品開発に熱心であり、しかも利益を確保している。現在広く見られる「6次産業化」の取り組みは、加工や直売にも「手を広げて取り組んでいる」といったレベルのものが多い。当然、収益確保にはつながっていないし、赤字の場合が多い。農閑期などの仕事として、周年雇用を維持することが目的である場合、あるいは集落営農において農作業が機械化されて女性や高齢者の就業場面がなくなったことを受けて新たな就業場面を確保するなどの目的などの場合はそれなりに取り組む意義もある。しかし、本来は利益を確保しなければ経営にとってマイナスであることに変わりはない。大塚ファームの有機干し芋加工、有機原料を用いたペットフードなどは、これまで北海道では生産されていなかった品目であり、あるいはペットを大事に思う人々のニーズに応えるなど新規性・独創性がある商品開発である。そこに成功の理由がある。この面では妻の早苗さんの感性と調査力が大きく貢献している。

第5に、経営戦略が大塚夫妻の共同決定によるものであることが戦略の的確性、経営の持続性につながっていることである。裕樹社長はアグレッシブな経営戦略を好み、指向する一方、共同経営者の早苗さんはバランスやリスク管理を重視する。前述の通り、販売戦略において裕樹社長は売り上げの大幅拡大を目指して量販店との取引拡大に積極的であり、また柔軟な販売活動を実現するために運輸部門の立ち上げを考える。早苗さんはこれまでの取引先との関係も配慮しつつ、販売先の偏りによるリスク増加を指摘する、といったようである。これは結果的に経営の持続性・安定確保に貢献する。

以上、大塚ファームの経営展開と現状、経営・販売戦略の概略をお伝えした。ある意味で特段変わった経営展開でも経営戦略というわけでもない。しかし、王道である。地域の条件を踏まえ、自分の思いと経営哲学を大切に考え、経営合理性を徹底的に追求しつつ、家族経営を大切にして発展させていこうとする大塚氏の経営のあり方を読み取っていただければというのが筆者の願いである。

最後になったが、調査にご協力いただき、経営の機微にわたる詳細なお話しをしていただいた大塚ファームの大塚裕樹社長に心よりお礼申し上げます。