〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み(野菜情報 2017年12月号)

〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み(野菜情報 2017年12月号)

水田転作によるスーパー向け野菜導入からレストラン向け業務用野菜への展開

~富山県砺波市のみずほ農場株式会社を事例として

岩手大学農学部 食料生産環境学科 教授 佐藤 和憲

【要約】

みずほ農場株式会社は、水稲と転作物を主幹作物とした集落営農として発足し、当初、育苗ハウスを利用した中玉トマトを導入したが、やがて機械化一貫体系による白ねぎを導入し土地利用作物と並ぶ主幹部門として定着させた。さらにハウスでの周年的な軟弱野菜を導入し、周年的な雇用と収益の安定化に成功している。最近では、生産者グループを結成して西洋野菜にも取り組み、県内外の仲卸業者とも連携してレストラン、ホテルへ業務用として出荷している。

1 はじめに

土地利用型農業においては、兼業化、高齢化により農業労働力が弱体化する中で、農地流動化を通じた担い手経営の規模拡大が課題とされてきた。こうした状況の下で集落営農は土地利用型農業の担い手の一つのタイプとして注目されてきた。もう一方の担い手タイプである借地型水田経営の多くが専業的な家族経営を母体として形成されているのに対して、集落営農は集落などの地域を単位として兼業農家の組織化によって形成されてきた。

従って借地型水田経営が個別経営としての発展を目指すのに対して、集落営農は地域の農業と農村の維持を目的としている。このようなことから、集落営農は兼業オペレータによる機械作業の共同化によって水稲の生産性を高めるとともに、大豆、麦などの転作物への転作助成金を活用することにより、経営としての収益性を維持し、構成員への利益配分を行うなど一定の成果を収めてきた。しかし、米価の下落と転作制度の変化により、水稲と転作物にだけ依存していては経営存続が危惧される状況に至っている。

こうした中で、一部の集落営農や借地型水田経営では、収益性が高く地域によっては冬期も生産出荷できる野菜の導入が進められている。特にたまねぎやばれいしょなどへの取り組みは全国的に見られる。しかし、生産技術が平準化し労働生産性が高く、価格も安定している水稲や転作物とは異なり、野菜の栽培技術体系は多様で、栽培に労働時間を多く要するだけでなく、出荷時期や販路選択が価格の高低や安定性に影響することから、水田地帯の集落営農が経験の乏しい野菜に取り組むのは容易ではない。

そこで、本稿では安定兼業化が早くから進み多数の集落営農が展開してきた富山県砺波市のみずほ農場株式会社(以下「みずほ農場」という)を事例として、集落営農としての発足と土地利用部門の限界、野菜導入の過程と条件を検討した上で、野菜導入の到達点と今後の課題を提起したい。

2 みずほ農場の成長と野菜導入の過程

みずほ農場は、富山県砺波市高波・西宮森集落に所在する農業法人・株式会社で、水稲、大豆・大麦といった土地利用型作物、および白ねぎ、たまねぎ、中玉トマト、軟弱野菜、西洋野菜などの野菜を生産販売する水田野菜複合経営である(写真1)。砺波市は立山山麓の扇状地で、散居と豊富な用水で知られている。水田は1980年代までに30アール区画での基盤整備が完了し、水稲の中型機械化体系が普及していた。また就業機会に恵まれていたことから安定兼業化が早くから進んでいた。このため農地の流動化については担い手への集積率が52.39%に達している。担い手としては、集落営農と借地型水田経営の両タイプが形成されている。農業は、水稲、水稲種もみ、チューリップ、さといもなどが主産物となっている。同市内でも集落営農は安定兼業に対応して農業・農村の存続維持に大きな役割を果たしてきたが、近年はオペレータ不足から組織の合併が進みつつある。

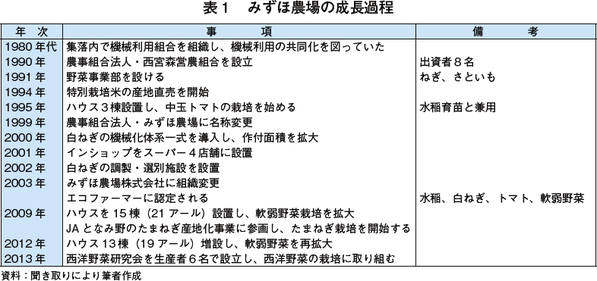

(1)集落営農としての発足

みずほ農場の所在する西宮森集落は、農家数20戸余り、農地面積30ヘクタールの典型的な砺波平野の農業集落であるが、近隣に農外就業機会が豊富であったため早くから安定兼業化が進んでいた。このため1980年代には機械利用組合を組織して機械利用の共同化が進められていた(表1)。さらに1989年には集落営農の組織化が検討され、翌1990年に農事組合法人 西宮森営農組合が設立された。全戸参加を目指したが、20戸のうち9戸(組合員6戸、農地委託者3戸)で発足することになったため、集落内では10ヘクタールしか農地集積できなかった。このため、近隣集落から組合員の参加も得て、周辺8集落から25~26ヘクタールを集積した。

組合員は、市職員、郵便局員、銀行、その他の元サラリーマンで、彼らが役員やオペレータを分担した。当初の基幹部門は水稲と大豆であったが、その他に白ねぎ、さといも、なすを試作して経営の複合化を模索した。このように早くから複合化を志向した背景としては、農地集積が容易ではなく土地利用型作物の面積拡大が見通せなかったこと、および水稲収量が10アール程度当たり8俵にも関わらず、支払小作料は地代2俵+管理作業2俵=4俵と高かったため、水稲と転作物だけで組合を運営するのに必要な利益が確保できなかったことがあるとみられる。

なお、1999年には販売に力を注ぐため、商号を農事組合法人みずほ農場に変更しイメージアップを図った。また2001年には初代組合長の引退に伴い、現社長の父君が2代目組合長に就任した。

(2)野菜の本格的な導入

野菜の試作を進める中で、1995年に水稲育苗を兼ねたハウス3棟(8.5アール)を設置して夏秋期(6~11月)収穫の中玉トマトを栽培し始めた。同時に富山県を中心にスーパーマーケットのボランタリーチェーン(注1)(現在はレギュラーチェーン)を運営していたアルビス株式会社(以下「アルビス」という)と中玉トマトの直接取引を開始した。こうして中玉トマトは300~400万円を売り上げる主要な部門として定着した。しかし、トマトは10アール当たり作業時間が1500時間程度必要なため、他作物の労働ピークと作業競合が起きやすく、限られた労働力の中では規模拡大は限界があった。

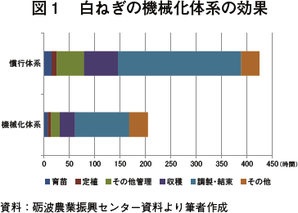

こうした中で2002年には、それまで全て手作業であった白ねぎに、富山県農業技術センター園芸研究所が開発した定植機と収穫機を組み込んだ機械化一貫体系を導入した。これにより育苗から収穫調製に至る作業時間は図1のように慣行体系の半分以下の204.4時間に省力化し、大幅な規模拡大が可能となった。

なお、白ねぎの調製・出荷は部分的に機械を用いながらも手作業が必要なため、パートを雇用して調製・出荷施設を設置し、流れ作業方式により従来の半分以下に省力化した。また、販売についてはトマトと同じくアルビスとの直接取引に大半を仕向け、安定的な販売チャネルを確保した。このようにして、白ねぎは生産性が向上するとともに、販売チャネルも安定したことから最盛期には7ヘクタールまで拡大し、農産物の総売上高の約3分の1を占めるに至った。ただし、白ねぎの作付けに適した排水のよい水田(転作地)は限られるため、適地とされる20ヘクタール余りの中でブロックローテーション方式(注2)による輪作を行っている。

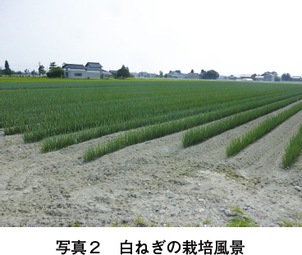

以上のように、みずほ農場では、農地拡大の制約と支払地代の高さから土地利用型作物だけでは収益の確保が困難であったため、当初から野菜導入による収益向上が模索された。中玉トマトが最も早く定着したが、手作業に依存し多労なため規模拡大は困難であり主幹作物とはなり得なかった。こうした中で、機械化一貫体系が開発され省力的な栽培が可能となった白ねぎが導入され、まとまったロットでの販売チャネルが確保されたことから規模拡大が進み主幹作物として定着するに至ったといえよう(写真2)。

なお、2003年には経営の意思決定の迅速化、販売体制の強化のため、富山県内の農業生産法人では初めて企業形態を株式会社に変更した。ただし資本金は1000万円、株式は8名の均分保有とした。

注1:ボランタリーチェーンは、多数の独立した小売事業者が連携・組織化し、商標使用・仕入れ・物流などを共同化して行う形態。それに対して、レギュラーチェーンは同一資本に属する多数の店舗が、各地に分散しながら中央の本部によって統一的に管理されている大規模な小売組織。

注2:田畑輪換の一形態であり、地域内の水田を数ブロックに区分し、そのブロックごとに集団的に転作し、これを、1年ごとに他ブロックに移動し、数年間で地域内のすべてのブロックを循環する形態。

(3)軟弱野菜の拡大

このように白ねぎは、水稲と並ぶ主幹部門として定着し事業規模は拡大したが、冬期は12月にねぎの出荷が終わると、それ以降は収入の入る作目・部門はほぼ皆無という問題が残されていた。また、重要な労働力でもあった役員が高齢化し、雇用労働が必要となってきたが、常勤従業員だけでなくパートを雇用するにも周年雇用が必要な情勢となってきた。

こうした中で、2009年にハウス(15棟)を新設し、軟弱野菜の周年的な栽培に取り組み始めた(写真3)。品目はこまつなとみずなで、いずれも無加温栽培であるが、こまつなは7月に高温回避と太陽熱消毒のため休む以外は、年6.5作とほぼ周年生産である。みずなは4月~10月が収穫・出荷期となっている(写真4)。このため、こまつなのパートは周年雇用、みずなのパートは4月から10月の期間雇用としている。このようにしてこまつなを主体とした軟弱野菜は冬期の従業員・パートの就労の場を確保し、売り上げのもたらす部門として欠かせない存在となっている。ちなみに昨年度、軟弱野菜の売り上げは、過去平均で年間1500万円を超えている。

なお同年、自動車ディーラーに勤務していた社長の子息が常勤従業員として入社し、現在では社長に就任している(写真5)。また2011年には、資本金を1500万円に増資した。

(4)西洋野菜への取り組み

以上のようにみずほ農場は、中玉トマト、白ねぎ、そして軟弱野菜へと野菜への取り組みを進め、特に白ねぎと軟弱野菜は農業経営の主幹部門となっているが、近年はさらに西洋野菜へも取り組み始めている(写真6)。

みずほ農場では、以前から中玉トマトのB品(過熟品)をイタリアンレストランに納品していたが、ある時レストラン側から花ズッキーニの種子を渡されて生産を依頼された。これを契機として、イタリア料理やフランス料理に使用する西洋野菜を生産してレストランなどに業務用野菜として納品することになった。当初、西洋野菜の栽培方法は手探り状態で、納品価格の相場も分からず困っていたが、レストランへの納品時に同じ悩みを抱えた同業者と知り合い、2013年に6名(現在4名)の生産者で「西洋野菜研究会」を結成し、栽培技術の研さんと販売チャネルの開発を進めてきた。

販売チャネルについては、県内のハーブ生産者の紹介で公設富山市地方卸売市場の仲卸業者「かねぶん青果株式会社」と取引することとなり、県内のホテル、レストランなどへは同社を通じて納品している。また、東京方面、大阪方面についても中央卸売市場の特定仲卸業者を通じて納品している。生産品目は、一時は300品目・品種あったが、現在は数10品目・品種に絞り込んでいる。

西洋野菜研究会では、年2回品目別・メンバー別の作付計画を作成し、ホテルやレストランに商品リストを提示する。ホテルからは2カ月前の受注を原則としているが、オーナーレストランなどに対してはスポット対応も行っている。納品期間は月間メニュー対応を原則としているが、最低でも3週間は対応できるようにしている。値決めは予め希望価格を仲卸業者に提示し、これを基準としながらも需給に応じて交渉により取り決めている。

3 経営の現状

(1)会社概要

現在、同社は資本金1500万円(出資者8名)の株式会社(農地所有適格法人)で、代表取締役・笹島勝氏(写真5)、非常勤取締役2名、監事1名によって運営されている。農地は構成員の所有地5ヘクタールを除くと他は借地で、水田の利用権設定面積は38ヘクタール、実耕作面積は45ヘクタールに及ぶ。その他にパイプハウス0.6ヘクタールを所有している。なお水田の支払地代は10アール当たり平均1万2500円である。

労働力は常勤役員(社長)1名、常勤従業員5名の他、インショップ納品担当(1名)とこまつな担当(3名)の4名の常勤パート、および白ねぎ(8月中旬~11月末)、みずな(4月~10月)の収穫期に季節パート35名を雇用している。

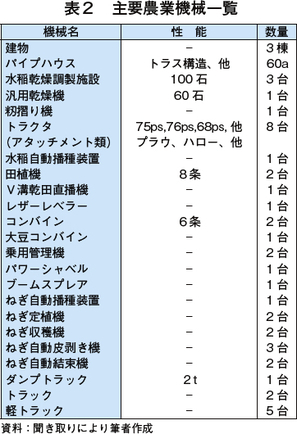

機械装備は、表2の通りで、水稲、大豆および白ねぎの機械が完備されている。特に白ねぎについては、播種機から定植機、収穫機、皮むき機、結束機に至る完全な機械化体系が確立している。

組織体制について見ると、作目・部門により作業時間の季節変動が大きいため、従業員を特定の作目・部門に専属化していないが、水稲部1名、野菜事業部(白ねぎ1名、たまねぎ1名、トマト・大豆・大麦1名、軟弱野菜1名)、産直部(インショップ1名)を主担当者として配置し責任を持たせている。

(2)生産状況

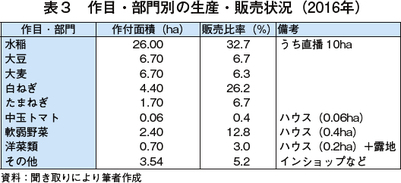

作目・部門別の作付面積は、表3の通りで、土地利用型作物は水稲26ヘクタール、大豆・大麦6.7ヘクタールと作付面積は多いが、近年、収益性の低下から何れも徐々に減少している。白ねぎは最大時には7ヘクタールに達していたが、現在は4.4ヘクタールに減少している。ただし、歩留まりの向上により、出荷量は減少していないという。白ねぎは圃場作業の機械化一貫体系は確立しているが、収穫後の調製作業は手作業のため、作業員の高齢化が制約になっている。

これに対して、たまねぎの作付面積は現在1.7ヘクタールであるが、農協共選が確立しているため、収穫後、調製選別せずに出荷でき省力的であることから、今後、拡大する可能性がある。中玉トマトは最初に定着した野菜で、現在も水稲育苗ハウスで0.06ヘクタール作付しているが、数年前と比較すると半分以下に減少している。これに対して、軟弱野菜は約0.4 ヘクタールのハウスで、こまつなとみずなを合わせて年間延べ2.4ヘクタール作付している。うち、こまつなはほぼ周年栽培で年間6.5作を作付けているが、みずなは4月~10月の期間生産である。西洋野菜は、近年、取り組み始めたもので、イタリア料理やフランス料理の食材となる多様な数10の品目・品種を、ハウス(0.2ヘクタール)と露地で、合わせて0.7ヘクタール作付している。主な品目は、有色カリフラワー、ポロねぎ、フヌィユ、ビーツ、にんじん、カーリーケール、有色ばれいしょなどである。

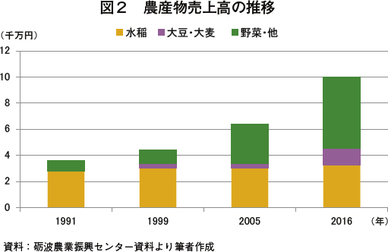

これら農産物の総売上高は図2のように約1億円に達しているが、その販売比率は表3のように水稲が3割強、白ねぎが3割弱を占め、主幹部門となっている。しかし、軟弱野菜も1割を超えており、水稲と白ねぎに次ぐ主要な部門となっている。

また、たまねぎは新しい作目であるが、6.7%に達しており、今後の成長が期待される。さらに近年、西洋野菜に力を入れているが、現状では技術力をPRして「みずほ農場」のブランド価値を高めるための取り組みと位置付けており、当面、主幹部門に拡大する予定はないという。

(3)販売チャネル

農産物の販売チャネルは表4の通りで、土地利用型作物のうち水稲は集荷業者、大豆と大麦は農協に全量を出荷している。これに対して野菜は、商品特性や過去の経緯によるためか、品目によりチャネルは異なる。

まず、導入時から地元のスーパーマーケットチェーンのアルビスと取引を行っていた中玉トマトは大半を、軟弱野菜はほぼ全量を地方卸売市場の仲卸業者を経由してアルビスに出荷している。また、白ねぎもアルビスへの出荷比率が最も高いが、生産量が多いためかカット野菜業者、給食業者、および農協にも出荷している。

他方、たまねぎについては全量が農協出荷である。たまねぎは地元農協が選別調製施設を設置しているため、収穫後そのまま農協に出荷でき、作業が省力的であるためである。西洋野菜は、生産者グループの西洋野菜研究会として県内外の仲卸業者を通じて県内外のホテルやレストランに出荷している。

全体として見ると、穀類やたまねぎなど低単価の品目は農協など特定業者に一括販売することにより流通コストを抑えているとみられる。他方、高単価の野菜類は、それぞれの品目特性を考慮しながら幾つかの販売チャネルを使い分け、または組み合わせて価格優位とリスク分散を図っているとみられる(写真7)。

4 水田野菜複合経営の到達点と今後の展開方向

(1)水田野菜複合経営の到達点

以上見てきたように、みずほ農場は集落営農として発足したが、農地拡大の制約、支払小作料の高さといった条件の下で、収益確保のため発足当初から野菜導入を模索し、中玉トマト、白ねぎ、そして軟弱野菜へと野菜への取り組みを進めてきた。現在、白ねぎは水稲と並ぶ主幹部門、軟弱野菜はこれらに次ぐ主要な部門に定着している。

近年は、さらに西洋野菜へと取り組みの幅を広げている。たまねぎと白ねぎは労働生産性が比較的高いため転作物として土地利用面から好適であり、ハウス栽培の軟弱野菜は冬期も収穫可能で、周年的に雇用できるため労働力利用面から好適である。このように、野菜は単に収益性が高いからだけでなく、たまねぎと白ねぎは主に土地利用面、軟弱野菜は労働力利用面から、水田野菜複合経営を支える機能を果たすことにより主幹部門、またこれに次ぐ主要な部門として定着している。

また販売面では、土地利用型作物の農協委託販売から、中玉トマト、白ねぎ、軟弱野菜のスーパーマーケットとの契約取引、さら西洋野菜のレストラン、ホテル向けへと取引方法、販売チャネルを広げている。また、西洋野菜やトマトでは、積極的に新商品開発を進めるとともに、SNSによるプロモーション活動を展開している。このようにみずほ農場は、水田野菜複合経営として生産だけでなく販売まで自己完結しうる経営体を確立している。

現在、みずほ農場は約40ヘクタールの農地面積で現在約1億円の売上高を突破し、さらに成長を遂げようとしており、水田野菜複合経営のビジネスモデル、あるいは集落営農の1つ展開方向を示すものと言えよう。こうしたみずほ農場の経営成長は、野菜導入によって実現されたものであるが、野菜を導入すれば、どんな借地型水田経営、集落営農でも経営成長できるというものではない。みずほ農場では、その時々の農地や労働力、技術レベルといった経営条件および市場条件に応じて、中玉トマト→白ねぎ→軟弱野菜→西洋野菜を段階的に導入するといった適切な経営行動がとられていたことを指摘しておきたい。現社長に至る歴代経営者は、野菜導入による収益性向上という長期的な戦略に立ちながら、その時々の経営条件、市場条件に応じた野菜導入に係る経営判断を行ってきたのである。

必ずしも恵まれていたとは言えない条件下での適切な経営判断は、歴代経営者の経営能力の高さを示すものではある。土地利用型作物と比較して、生産リスク、市場リスクともに高い野菜導入には、高度な経営者能力が必要である。ただし、組織経営体の中で能力の高い経営者が専任されてきたのは、企業形態を農事組合法人から株式会社へ、さらに出資構成の変更を通じて、経営権の所在と責任を明確化してきたことがあったことも認識しておく必要はあろう。経営者が能力を発揮できる器としての企業形態が必要なのである。

(2)今後の展開方向

今後とも米、麦、大豆などの土地利用型作物の市場価格および収入支持水準が低迷するならば、みずほ農場は、野菜へのシフトをさらに強める可能性はあるかもしれない。

ただし、土地利用型作物と比較すると、野菜の機械化は依然として遅れており、機械化一貫体系が確立されている品目でも労働時間は一桁、場合によっては二桁も多い。このため、土地面積当たり収益性は高くとも、労働時間当たり収益性は概して低い。また露地栽培では、収穫期間は短期間に限られ、定植や収穫時に労働ピークを形成するため、労働需給のバランスをとりにくい。

さらに、出資農家からの出役は到底期待できず、社会全体が高齢化する中で従業員、パートの雇用も容易ではなくなっている。このため野菜の価格や粗収益が相対的に有利でも、簡単に拡大することはできない。

その点、ハウス栽培であれば無加温でも年間6~7回の収穫が可能なため通年雇用が無理なくできる軟弱野菜、および生産の機械化一貫体系が確立しており選別・調製の必要もないたまねぎは、相対的に規模拡大の可能性が高い品目と言えよう。

ただし、軟弱野菜の土地生産性は高いが、大半が手作業であるため労働生産性は低く、生産規模を拡大するには、どうしても多人数のパート雇用が必要である。従ってパート賃金の向上や福利厚生の充実が必要であるが、その原資を確保するには労働ピークの収穫、調製、出荷作業を中心として作業改善を図り少しでも労働生産性を向上することが不可欠であろう。また、選別・作業を、アウトソーシングするのも一つの方法であろう。

たまねぎについては、機械化一貫体系が確立しているので労働生産性は高いが、土地生産性は低いので、生産拡大には土地面積の拡大が不可欠である。既に白ねぎで実施されているブロックローテーション方式や圃場への明渠や暗渠の施工により排水性をよくすることは必要である。また、農地面積自体の拡大には、オペレータ確保が困難になっている近隣の集落営農との連携も一つの考え方であろう。

なお、これまで農業法人は地域の農協共販には参加せずスーパーマーケットや外食企業と直接的な取引を行う傾向が見られ、また農協にも農業法人を敬遠する傾向が見られた。みずほ農場でも野菜はスーパーマーケットなどとの直接的な取引を中心に進めてきた。しかし、近年、農協も卸売市場だけでなくスーパーマーケットや外食企業との直接的な取引に乗り出しており、また農業法人との連携をとろうとする動きも強めている。当地でも地域の農協はたまねぎの産地化を進めており、みずほ農場もこれに参画している。

今後、農業法人も選別・調製に係る施設投資や労働力調達コストの負担が大きい品目については、農協共販に参加することにより、生産に専念して生産コストを引き下げることも一つの戦略である。ただし、その場合、農協側は農業法人を家族経営と同一に扱うのではなく、大口生産者であることを考慮して取引条件を弾力的に運用することが求められる。