〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み(野菜情報 2017年12月号)

〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み(野菜情報 2017年12月号)

加工・業務用野菜の品種などの研究開発

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

野菜花き研究部門 野菜生産システム研究領域長 岡田 邦彦

1 野菜における加工利用を想定した研究の特色

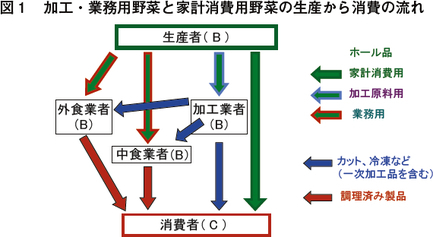

まず、加工・業務用野菜とは、加工原料用野菜と業務用野菜をそれぞれ略した上での総称であり、加工・業務用野菜と称される場合もあるが、特に違いはない。両者を合計すると、国民の野菜消費需要の過半を占めるに至っていることも今では広く知られるようになったが、その数字は実際の調査に基づく統計によるものではなく、農林水産省農林水産政策研究所が家計消費統計や関係方面への聞き取りなどから推計した需要量によっている(注1)。その推計に際しての定義(図1)によれば、業務用野菜とは、外食・中食業者が野菜原体を仕入れたものを指すが、野菜では業務用野菜に求められる規格などが、一般的な家計消費用と変わらない場合が多いため、市場出荷される通常品が使われることが多い。その上、一般に、契約ロットが産地単位で取り組むには小さすぎることもあり、契約栽培で取り組まれることも少ないため、生産者段階では意識も区別もされないことが多い。

一方で、加工原料用野菜の場合、例えば、カット用キャベツ・レタスやおろし・つま用だいこん、漬物用はくさい、冷凍原料用ほうれんそうでは市場販売が困難なほどの大型規格が求められるし、加熱調理用たまねぎでは市場出荷では問題にされない乾物率が求められる一方、小売り段階では季節商材としても重要である柔らかな春キャベツやみずみずしい新たまねぎが逆に不適格品となるなど、生産段階から一般的な市場出荷とは異なる取り組みが必要な場合が多い。また、加工業者に納品する中間事業者段階で需要ロットがある程度まとめられるため、契約栽培が成立しやすく、その場面でこれまでとは異なる品種や栽培技術が必要とされる。

さて、加工原料用野菜に限らず、品種開発は、典型的な研究開発として多くの人に分かりやすいテーマであることは、今に始まったことではない。実際、稲などでは、米粉利用を前提に従来のものとは全く異なる品種が開発され、新たな需要開発の事例が見られる。一方、野菜については、加工用途であっても、その加工度は低く、一般の青果流通品と内容成分などで全く異なるものが求められる場合は多くない。

つまり、B to C(消費者)局面での新規用途の開拓より、現行の栽培・出荷・流通・加工過程のパフォーマンス向上、ロス軽減といったB to Bシーンでの貢献が求められることになり、食用作物の場合に比べ、品種開発以外、すなわち、生産から加工・販売に至る諸工程の改善という、地味な仕事の重要性が高いことを心に留めておいて頂きたい。

そこで、本稿では、よく見られる品目別や研究分野別ではなく、生産から加工・販売に至るどの工程改善に対する研究アプローチなのか、という視点で、加工原料用野菜に関わる研究の幾つかの事例を紹介する。

注1:農林水産省農林水産政策所「主要野菜の加工・業務用需要の動向と国内の対応方向」『野菜情報』2017年11月号を参照。

2 品種と栽培技術でキャベツ端境期(流通工程の課題)の解消へ

カットキャベツには、千切りを行うスライサーに対する適性が高いことから、締まりが良い寒玉系品種が求められるが、関東から東海・近畿・中四国・北部九州へと連なる一般暖地の気候では、4月中旬~5月中旬が端境期となっている。

実は、低温に反応して花を咲かせるという、キャベツ本来の性質でいえば、厳寒期以降に花が咲かずに球を収穫できる方が不思議と言えるが、低温条件に遭遇しても、花を咲かせずに収穫できる、言わば抜け道がある。

その一つが、「厳寒期突入前に一定程度結球させておけば、花芽分化しても、そのまま収穫できるだけの球になる」というもので、これにより夏まきで4月上旬くらいまで収穫できているが、遅植えで4月中旬以降収穫を狙っても、「厳寒期突入前に一定程度結球」が十分でないために、結球内で茎が伸びてしまい、下手をすると出荷可能球が皆無になりかねない。

もう一つの条件が、「キャベツは小さい苗のうちは低温に反応しないので、厳寒期を小さい苗のまま過ごさせれば、花が咲かずに球になる」というもので、厳寒期を小さいまま過ごさせる必要があるので、5月上旬には間に合わず、ここで、早植えで5月上旬収穫を狙うと、「小さい苗のうちは低温に反応しない」という条件から外れてしまい、やはり収穫皆無の危険性がある。

そこで、端境期の前半、4月いっぱいくらいには、結球充実後の茎伸長が緩慢なため通常の夏植えのままで4月中下旬まで収穫できるタイプの品種が、端境期の後半、5月上~中旬に対しては、早めにまいても低温に感じにくく、結球葉が少ない、つまり、結球が早い、いわゆる「春キャベツタイプ(葉が柔らかく結球が緩いので、スライサー適性が低い)」の血を入れて、5月上中旬に収穫できるタイプの両面作戦で品種が開発されつつある。

3 生育予測と産地間連携で葉ねぎの安定供給・キャベツの産地リレー支援(生産~集荷~流通工程の課題解決)

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)の野菜花き研究部門と農業技術革新工学研究センターでは、薬味用を主体とした葉ねぎ専門に生産・加工・販売まで行っている農業生産法人およびその関連会社と葉ねぎの安定供給のための技術開発を、農林水産省の「革新的技術開発・緊急展開事業(経営体強化プロジェクト)」(略称「経営体プロ」)で実施している。

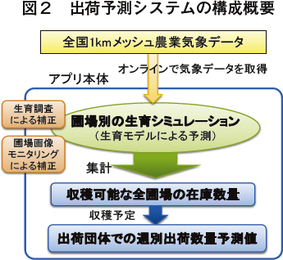

具体的には、農業生産法人が現在実施している生産圃場での生育調査情報を活用した生育予測システムを開発し、そこで得られる収穫時期と収穫量の予測情報を用いて、出荷調整・販売調整を円滑に行えるシステムを開発することとしている。

加工用野菜は、契約栽培で行われることが多いことはよく知られており、露地栽培ゆえの生産不安定性の問題は、契約の違約ペナルティとして語られることが多い。実際には、契約生産量を下回らないよう計画的な余剰生産が行われており、むしろ、その論理的結果とも言える余剰生産物の販売が課題となっている。

また、このような取り組みを行う生産者は多数の分散圃場で大規模化していることが多く、生産管理のICTシステム化は進められているが、生育予測が十分行えないために、生産・出荷・販売コストの低減(多くは収穫ロス・販売ロスである)につながっていないのが現状であるため、大いに期待されている。

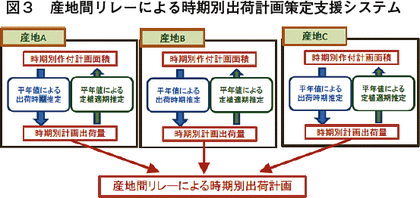

さらに、北海道から九州に至る広域産地リレーによるキャベツ・レタスの周年生産・供給(中間事業者から見れば「調達」)システム構築を目指す産地・中間事業者・外食産業のグループの取り組みをバックアップするため、ICTベンダ-(注2)とタッグを組んで取り組みを進めている。ここでも生育モデルが生育予測ツールとして、活用が期待されているが(図2)、葉ねぎに比べると収穫適期が短いこともあり、適正な生産計画の策定ツール(図3)や生育診断ツールとしての活用も期待されている。

注2:企業などが必要とする情報技術に関連した機器やソフトウェア、システム、サービスなどを販売する企業などをいう。

4 収穫の機械化で生産工程の低コスト化

長年の課題であった、キャベツの機械収穫については、新たな全自動収穫機の開発により、徐々に生産現場への導入が進んできている。これまでのところ、北海道十勝地方で導入が進んでいるが、府県への導入事例ももはや珍しいものではなくなっている。もちろん、初の一般市販機以降10年以上経過する中での収穫機の性能向上によるところが大きいが、この間に加工原料用野菜主体の大規模経営体の増加、さらには、雇用コストの増加と、「必要な人数を集められない」という雇用リスクの増大を背景とした労働生産性に対する意識向上が進んできたことや、機械収穫に適した鉄コンテナの利用が進んできたことも、大きく関係していると考えられる。

また、単なる機械の共有ではない、一歩進んだ作業受委託の形が模索され、地域における新しい生産作業体系が形作られつつあることも、重要と考える。

さらに、現在、このキャベツ収穫機をベースにはくさい収穫機の開発が進められている(写真1、2)。ここで、はくさいの収穫特性をキャベツと比較すると、面白い点が見えてくる。大玉化を狙うのは同じでも、キャベツにおける重要な収穫遅れリスクである裂球は元来が半結球性のはくさいでは問題になりにくいであろうこと、青果でも4分の1、8分の1販売が一般的で、青果用と加工用での収穫規格の差が小さいであろうこと、漬物需要が主であり、機械収穫による収穫エラーに対する許容度が大きいであろうこと、既に収穫の分業化が行われており、そこでは一般に一斉収穫が行われていること、作業受委託を含めた分業化は今後拡大する方向にあること、などである。

漬物需要におけるキズ許容度は、今後精査確認する必要があるが、キャベツの機械収穫導入時に障壁となった諸条件の多くが既にクリアされていると言え、はくさいの機械収穫適性はかなり高いと見ている。

従って、収穫機の開発・実用化がこのまま順調に進めば、その後の導入は、ファーストランナーゆえに苦労をしたキャベツに比べると、かなり順調に導入が進むことが期待される。収穫機の実用化後、機械収穫適性の解明や機械収穫適性品種の選定・機械収穫に適した栽培方法の開発などが急ぎ求められることになろう。

5 全く新たな特性を持つ野菜(におわず黄変しないだいこん)開発で新規商品の開発

最初に、加工用野菜はB to Bが主体と書いたが、C(消費者)にもインパクトを与えうる事例についても紹介する。だいこんは通常、4-メチルチオー3-ブテニルグルコシノレート(以下「4MTB-GSL」という)という辛み前駆成分が含まれており、この成分からだいこん臭の元となる成分や黄色成分(本来のたくあんはこれを利用)ができる。農研機構野菜花き部門では、お茶の水女子大学と共同で4MTB-GSLを含まないだいこん育種素材を開発し、さらに種苗会社との共同研究で実用品種「悠白」「サラホワイト」を開発した(写真3)。「悠白」は漬物に適しており、これまでだいこん臭のためたくあん漬けを敬遠していた人達にも受け入れられる新たなタイプのたくあん漬けの開発が可能となる。

また、「サラホワイト」はおろしやつまに向いている。冷凍だいこんおろしは外食・中食の場面でよく使われているが、4MTB-GSL由来のだいこん臭や黄色成分の生成反応は冷凍条件化でも進むため、長期間冷凍してもだいこん臭や黄変が生じにくいことは非常に有用である(写真4)。

なお、4MTB-GSLは含まないが、グルコエルシンという別の辛み前駆成分を含むので、だいこんおろしとして「成立」している。ただ、だいこんに限らず、季節商材向けでない限り、加工原料用野菜は周年安定供給が必須である。その点、これらの品種だけでは、秋~冬しかカバーできていないため、現在、周年供給を目指した「品種の年間ラインアップ化」を目指した研究が進められている。

以上、本稿では、生産から加工・販売に至るどの工程改善に対する研究アプローチなのか、という視点で、加工用野菜に関わる品種などの研究の事例を紹介した。今後も、加工・業務用需要に対応した野菜の安定生産に資するため、研究開発を進めていきたいと思うところである。