調査・報告(野菜情報 2017年11月号)

調査・報告(野菜情報 2017年11月号)

次世代の施設園芸

~先端技術の開発、統合、社会実装に向けて~

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門

野菜生産システム研究領域 生産環境ユニット長 中野 明正

【要約】

日本における野菜の研究開発の現状について、今号では、トマトを中心とした施設園芸における先端技術の開発状況、植物工場など次世代の施設園芸について紹介するとともに、今後の展望について報告する。

1 はじめに:日本農業をとりまく状況と施設園芸の展望

日本の農業生産を見渡すと、施設生産の重要性は増すばかりである。しかし、長期的に見ると楽観すべきものではない。わが国では、高齢化に加え人口も減少している。農業においてはそれが急速に進んでいる。併せて、国内市場は徐々に縮小している。

海外に目を転じると、経済のグローバル化は進み、農産物がさらなる国際競争に巻き込まれていくことは必至である。これに伴い、全体的な農産物の価格低下も懸念されているが、魅力ある農産物を作れば、市場を広げるチャンスとなるとの見方もある。特に、アジア各国では経済発展が進み、人々は安全・安心で食味の良い農産物を求めている。重要なのは国際競争に打ち勝つ魅力ある農産物の生産である。日本の農家はこれまで、国内の産地間競争により競争力を高めてきたが、今後は、地域を発展させるためにも、インバウンド消費を含め海外の視点を意識して、その生産力を強化すべきであろう。そして、今こそ打って出る好機である。

筆者は、特に日本の施設園芸は、総合力を発揮できるポテンシャルが高いと考えている。本稿では、施設園芸の先端技術の開発について、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)の取り組みを中心に紹介する。そして、それらの統合や社会実装に向けた考え方、展望を述べる。

2 トマトを中心とした研究成果

まずは、ひとつのモデルとしてトマトを中心とした施設園芸の技術開発の取り組みについて最近の流れを俯瞰する。

(1)1平方メートル当たり50キログラム超の収量実現(長段栽培(注1)で得られた成果)

「オランダのトマトの年間収量が1平方メートル当たり60キログラムであるのに対し、日本はなぜ20キログラムなのか。50キログラムを目指して産学官で取り組むべき」との認識により、平成18(2006)年から、スーパーホルトプロジェクト(注2)が開始された。この目標達成に向けて、21年から開始された植物工場実証展示研修事業において、実証研究が試みられた。この事業では、国立研究開発法人や大学に植物工場の研究拠点が整備され、トマトの多収栽培に関する研究開発が盛んに行われた。最終的に、千葉大学のコンソーシアム(共同事業体)や農研機構でもオランダ品種を用いて1平方メートル当たり50キログラムの収量水準が達成された。最近ではIGH(注3)で国内品種を用いて50キログラム超えの収量が達成されている。また、生産者の中でも40キログラムを超える収量を上げる事例が各地で出てきており、日本のトップクラスのトマト生産技術はここ10年で確実に進歩していることがわかる。このような多収の成果は長段栽培により得られた成果であるが、低段密植栽培や他の作目に適用できる共通技術も多く、開発された先端技術の波及効果の裾野は広い。

注1:長段栽培とは、茎を長く伸ばし、基本1年1作で、長期間収穫を続ける栽培法。

注2:スーパーホルトプロジェクト(SHP:Super Hort Project)とは、民間活力主導の下に産学官が連係して、明確な技術開発の方向と目標を共有し、画期的な技術革新を短期間に達成するための取り組み。

注3:IGH(Innovative Green House)とは、豊橋市の太陽光型植物工場。トマトにおいて10アール当たり50トンの年間収量を実現すべく、植物工場内における光合成最大化を目的とした複合環境制御技術の実証およびそのマニュアル化が取り組まれた。

(2)最近のプロジェクト研究による取り組み

ア 施設園芸研究のターゲット

トマトの収量については、いわゆるオランダ型の長段栽培が有利である。養液栽培の多収条件でも高品質を示す系統が、国の研究機関や民間種苗会社から出てきた。収量を第一に考えつつも、品質もかなり改善してきている。1平方メートル当たり55キログラム、糖度5が当面の目標であるが、さらなる多収高品質化が目指されている。このような長段栽培のメリットを引き出すには、光を最大限に利用するハイワイヤー誘引(注4)や環境制御装置を導入しやすい、高軒高ハウスにおける生産が適当と考えられる(写真1)。

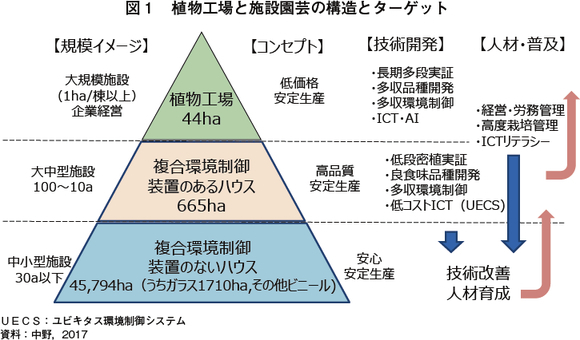

一方で、このようなハイスペックハウスは、日本のハウスの中でもトップ中のトップの生産者による取り組みに限られ、総面積の0.1%程度と推定される(図1)。長期的に見れば、このような栽培体系の占める割合は増加するが、この部分のみに頼れるほど日本の施設園芸は強くはないのも現実である。この部分の経営体を戦略的に育成しつつも、現状のハウス生産の底上げを図るような取り組みが必要である。

その取り組みの例は、トマト低段栽培であろう。トマト低段栽培の場合、導入コストもオランダ型ハウスに比べれば低価格化が可能となる。ハウス自体の構造も、植物体をつるす必要がないため、比較的低強度、コンパクトな構造で良いためである。日本の施設園芸において、現状ですぐに実行可能な選択肢だと考えられる。また、このような生産方法では、年に何回も取り組めるため、技術レベルの向上が図られ、この分野の人材育成にも貢献できる。現状の30~50アールの中小規模の農業経営者のレベルアップになると思われる。そして、いずれは、これらのハウスが連携して、大規模ハウスに匹敵する規模へと成長することが期待される。

注4:ハイワイヤー誘引とは、高軒高施設に設置した高い位置にある誘引線を使った、茎を直立にする整枝・誘引法。

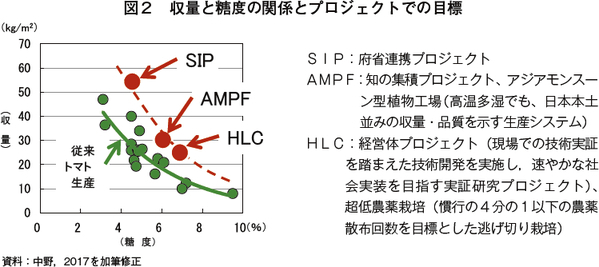

イ 従来の品質・収量を超える

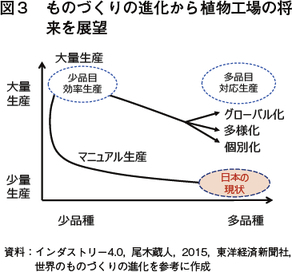

トマト生産では、一般的に図2のような生産量と品質の関係にある。つまり、多収をねらうと糖度などの品質は低下する。逆に高品質をねらうと収量は低下する。いわゆるトレードオフの関係(両方の目標を同時に実現することが難しい関係)がある。最先端の研究開発では、この曲線を脱するような試みがなされている。SIP(注5)では大規模生産による多収をターゲットに技術開発が行われている。そして、次世代施設園芸拠点(農林水産省事業)では、日本国内10カ所で、これらを含めた高度な施設園芸の実装が試みられている。さらに、農林水産省による「知」の集積と活用の場推進事業(注6)(以下「知の集積事業」という)では、中小規模による高品質生産をターゲットに、海外展開に向けた技術開発が進められている。その他、個別の経営体プロジェクトでも、日本のトマト生産の売りのひとつである高品質を前面に出し、それを安定生産するようなプロジェクトも推進されている。大局的に見ると、「少品目効率生産」の流れは、「多品目対応生産」へとゆり戻している(図3)。小回りが利く中小規模生産では、この部分をターゲットにすれば活路が開ける。

いずれにしても、通常の収量と品質の関係を一段上にシフトさせるような点を目標値として、さまざまな取り組みがなされている。

注5:SIP(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion program)とは、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野を超えたマネージメントにより、科学技術イノベーションを実現するために創設した国家プロジェクト。

注6:「知」の集積と活用の場推進事業とは、革新的な研究開発に向けた「知」の集積と活用の場づくりを推進するため、セミナー開催などの産学官連携協議会の活動を支援するとともに、研究開発プラットホームの立ち上げから、研究推進戦略および研究計画の作成などの研究開発プラットホームの取り組みに対する支援を行う事業。

ウ 施設園芸に関する近年のプロジェクト研究

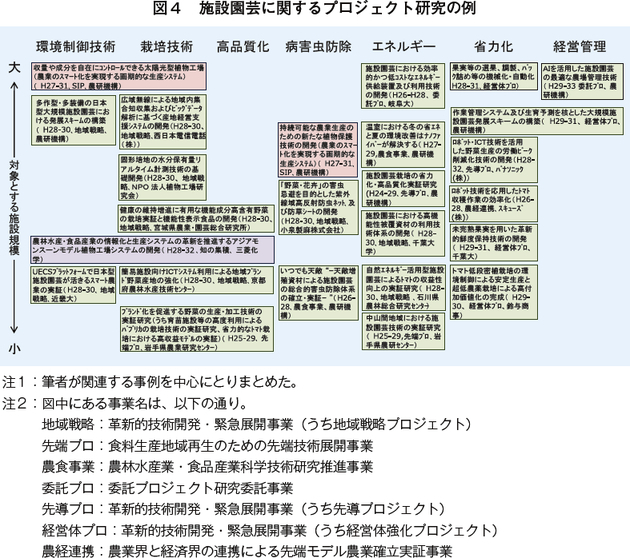

施設園芸は、先端的な農業形態として、大規模化を支援する技術開発を中心に実施されているが、これらの技術開発において要素となる技術は、中小規模にも適用できる知見が多い。一方で、中小規模が施設農業の大部分を占める現状からは、いかにこの部分の底上げを図るかが重要である。

このような視点で、改めて近年実施されているプロジェクト研究を俯瞰すると、環境制御による生産性の向上をめざした研究が多く、要素技術を体系的に実施する事例が見られる(図4)。例えば、東北の震災復興に関連しては、岩手県などで中小規模をターゲットにした環境制御技術が開発され、普及の道筋がつけられている。中小規模では、やはり高付加価値を志向した研究が多い。そして、全国規模でも問題となるのは、病害虫の問題であり、SIPなどの最先端の知見を活用したプロジェクトにおいても、全国の中小規模への適用が可能な技術開発が行われている。IPM(総合的病害虫・雑草管理)の考え方は、インテグレーション(技術統合)であるが、ひとつの要素技術ですべて解決ということはないので、多様な技術を地域の実情に合わせて組み合わせることが必要である。

これらを束ねるツールとしてはAI(人工知能)の活用が期待され、プロジェクト化されている。さらに、経営体を強化する視点から、高度な知見をいかに社会実装し農業を変革するのか、具体的な取り組みへの研究開発へと投資はシフトしている。

3 研究開発とその統合化に向けて

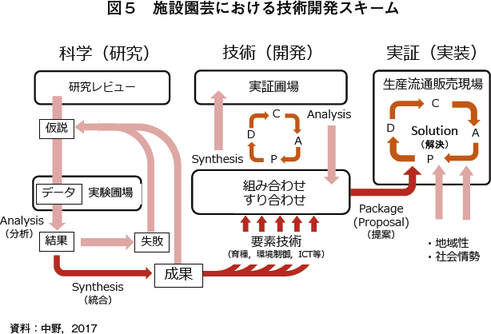

農研機構では、植物工場実証展示研修事業において、品種育成から、栽培、環境制御技術、ロボット開発まで、さまざまな成果が得られた(注7)。これらの技術開発は企業との連携により実施されたものである。この事業においては、従来にも増して早い研究展開が可能であった。「植物工場」という具体的なプラットホーム上で、インテグレーションが効果的に図られた結果と考えている。今後、このようなスキームをさらに深化させ、技術の社会実装を加速化させることが必要である。つまり、単なる要素技術の開発ではなく、それが実際に使われることを想定した仕組み作りをより強く意識することである(図5)。

注7:中野明正,2017,高品質安定多収生産をめざすトマト施設生産技術の現状と展望,農業および園芸,92(4):320-331.

4 国内外の施設園芸に関連する事業展開:要素技術統合の場

先端的な施設園芸では総合的に成果も得られているが、これらの技術を組み込み、国内外の農業のさらなる活性化を目指した試みが始まっている。以下では、現在進行中の主要な関連事業についてその概要を紹介する。

(1)研究事例の国内展開の場としての次世代施設園芸拠点

農林水産省では、オランダのような園芸先進国に学び、地域エネルギーの活用や日本の技術を駆使し、高度な環境制御により周年安定生産する体制を構築するため、新しいスタイルを追求する次世代施設園芸の実施拠点の整備を開始した。これらの拠点は、栽培面積が3~4ヘクタールと大きく、これまでの施設園芸ではほとんどみられなかった規模で、いちご、トマト、ミニトマト、パプリカ、きゅうり、トルコギキョウなどが栽培されている。各拠点とも、民間企業、生産者、地方自治体などが参画し、コンソーシアムとして運営されている。多くの雇用も含めた組織で運用されるため、栽培管理だけでなく、人的な管理なども含めたノウハウの蓄積と大規模で高度な環境制御を行う施設園芸を運営できる人材の育成などが期待されている。

(2)アジアモンスーンモデル植物工場システムの開発

世界の食市場は、平成21(2009)年の340兆円から32(2020)年には680兆円まで倍増すると推計されている。特に中国、インドを含むアジア全体では富裕層の増加や人口増加などに伴い、82 兆円から229 兆円まで3倍に増加すると予測され、非常に大きな食市場が広がっている。日本の農林水産物・食品の輸出を拡大し、農林水産業を成長産業にするためには、この世界の食市場の成長を取り込むことが不可欠である。日本の農産物輸出はまだまだ少ない状況であるが、日本の強みである素材、省エネ、ICT(情報通信技術)、ロボットなどの技術を生かしつつ、ユネスコ無形文化遺産に登録された和食の輸出推進を行い、おいしく、安全・安心な食材の輸出拡大に取り組んでいく農産物輸出戦略が重要であろう。このような取り組みは、農林水産省による「知」の集積事業により、民間企業の活力を農業分野に取り込んで実施されている。

5 高品質安定多収生産をめざす施設生産技術の現状と展望

施設生産に関する研究開発は、①植物生理学の理論を深め、②AIやICTの技術を利用し、③社会実装を想定した実施が標準的なものとなるであろう。そして、施設園芸の将来の展開においては、「スケール」と「閉鎖」という2つのキーワードを提示しておきたい。最近では、高生産性の最先端植物工場では、メガスケール植物工場といった100ヘクタール規模の工場の検討がされはじめた。そして、窓がない閉鎖型太陽光型植物工場も極限の収量性を目指す手法として検討されている。これらの実現には、今までの発想の延長では無理があり、フレームワークの再構築と、科学技術のブレークスルーが必要となると考えられている。

一方で,トマトでは、超多収多段栽培が次世代施設園芸拠点などで取り組まれ、低段栽培では高品質を切り口に、一部、次世代施設園芸拠点でも取り組まれるほか、知の集積事業では、その生産システムを含めた、輸出戦略が練られている。双方とも普及実現が可能なフェイズであると言える。遠い未来、近い未来、両にらみで技術開発が行われなければならない。