調査・報告(野菜情報 2017年10月号)

調査・報告(野菜情報 2017年10月号)

地域に根差した伝統野菜

~在来きゅうりを事例として~

伝統野菜プロジェクト 副代表 脇 ひでみ(食生活ジャーナリスト)

【要約】

各地方には、生産者が自家採種をしながら作り続けてきた在来の野菜が各種残っている。現在栽培されている1代雑種(F1種)は、それら在来種がベースになって、品種改良されたものである。在来きゅうりを例に、品種の変遷やその背景、在来きゅうりのいくつかの産地の現状を紹介し、今後の方向性を探る。

1 はじめに

現在、量販店などで購入する野菜や、外食・中食で使われる野菜のほとんどは、形状などのそろいが良い1代雑種(F1種)の品種から栽培されている。一方、各地方には、生産者がかつてのように自家採種をしながら作り続けてきた在来種の野菜が残っている。F1種も、もとはといえば、これらの在来種から作り出され、品種改良を施されたものである。こうした品種の変遷、その背景を、在来きゅうりを例に見るとともに、今なお在来種を作り続ける生産者の思いを知り、在来種を次世代につなげる意義を考えたい。

2 盛況だった「在来きゅうりフェスタ」

去る7月29日(土)、東京・秋葉原駅近くのビルの一室で、伝統野菜プロジェクト(注1)主催の講座「在来きゅうりフェスタ」(以下「フェスタ」という)が開かれた(表1)。これは、昨秋の「在来じゃがいもフェスタ」に続くシリーズ講座の2回目。当日は定員40人をオーバーするほどの参加者で、生産者、流通業者、種苗関係者、研究者、メディア関係者、料理研究家、会社員など、広範囲にわたる顔ぶれだった(写真1)。

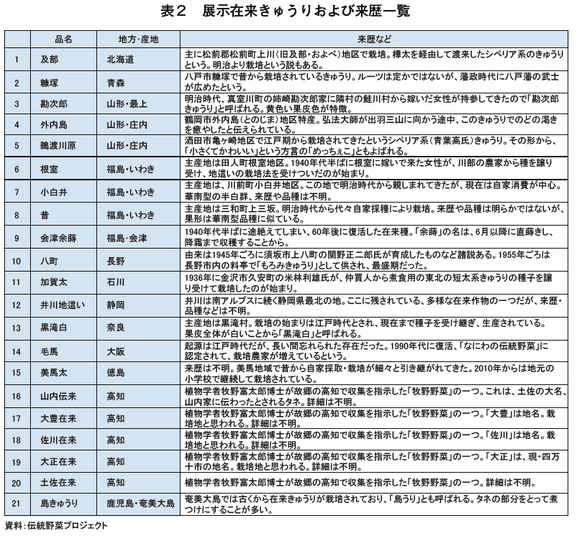

圧巻は、会場の中央に並べられた、全国各地の在来きゅうり二十数点である(表2)。見慣れた、細長くまっすぐな緑の濃いきゅうりではなく、緑の淡いものや黄色みが強いもの、まだら模様、半白系…、太めで、超長いものや短いもの…。それぞれ、姿のまま、縦割り、輪切りの3パターンで、形状がよくわかるようにレイアウトされていた。そして、参加者は後に、これらすべての輪切りを食べくらべることになった(写真2、3)。

講座は、専門家の講演、スタッフによる産地などのレポート、在来きゅうりの食べくらべ、それらのきゅうりを使った料理10点の試食と続く恒例の3時間構成で、大盛況のうちに終了した。

参加者からは、「普段食べているきゅうりとは、全然違う。香り高く、歯切れ良く、みずみずしい!」「よくぞこれだけの種類を集めていただいた。感謝!」「こんなにきゅうりの種類があることに圧倒された。違いがわかり、食べくらべられたのは、最初で最後の体験」「これほどのきゅうりがあるとは! このきゅうりの後ろに広がる風景も見てみたい」「在来のきゅうりは、土地柄によって微妙に味が違い、楽しめました。ぜひ残してもらいたい」などの声が上がった。

今回の講演は、きゅうりの栽培研究の第一人者といわれる稲山光男(注2)氏(元・埼玉園芸試験場)による「きゅうりの品種開発と在来種の役割について」で、きゅうりの歴史や現状、在来種から現在の品種に至るまでの概略をうかがった(写真4)。

本稿では、稲山氏の講演内容をベースに、在来種が果たした役割を知り、さらに、在来きゅうりのいくつかの産地の現状を紹介し、今後の方向性を探る。

注1:食生活ジャーナリスト、フードコーディネーター、青果業、園芸研究家、料理研究家、栄養士など、食や野菜分野の専門家が、チームを組んで伝統野菜を応援する活動を行っている。チームは、2010(平成22)年からNPO法人野菜と文化のフォーラム「野菜の学校」スタッフとして『日本の伝統野菜・地方野菜講座』を開講、毎月1回1地方をテーマに、6年間でほぼ全国をカバーした。その経験と蓄積を生かし、さらに新しい方向を探るべく、昨春、独自にプロジェクトを立ち上げ、活動を続ける。主な活動は、品目を選定して全国の在来種を一同に会する講座(フェスタ)の開催、在来種の産地訪問など。

注2:埼玉県農業試験場・越谷支場を皮切りに、埼玉県園芸試験場に長く勤務し、施設栽培のきゅうりを中心に栽培研究を行う。

3 きゅうりはインド原産、中国経由で到来した後・・・

きゅうりの原産地はインドのヒマラヤ南麓。自生していた「ククミス=ハードウィッキー」という、激しい苦味をもつカラスウリ程度の果実が原種であることが、近年明らかになった。その後、シルクロードを経由して、中国・漢の時代には導入されており、6世紀にはすでに栽培が普及していたと伝えられている。中国では、きゅうりを「黄瓜」と書き、「胡瓜」とも書くが、「胡」は西方から伝来したものを意味する。

日本へは、中国経由で10世紀ごろ、平安時代には伝来したといわれている。しかし、「瓜類の下品なり、味よからず…」と、長い間おいしいものではなく、重要視されていない野菜だったようだ。1686年(貞享3年)に出された野菜の早出し禁止令でも、白瓜やまくわ瓜は対象になっていても、きゅうりは入っていなかったといわれる。

しかし、その後、「きゅうりは瓜類の中で最も早くできるもので、他の瓜類が出回ると賞味されないだろうが、取り上げる価値はある」と栽培が奨励されるようになる。そして、江戸の「初物を食う」嗜好と相まって、江戸時代の末期から明治時代には全国で栽培されるようになった。この頃、都市を中心にきゅうりの早出し栽培が行われ、主要な野菜としての地位を確保するに至る。そして地域の代表的な生産物の役割を果たすようになると、次々に地方品種が成立していった。

4 在来種から膨大なF1品種への流れ

きゅうりが中国から日本に入ったルートには華南型と華北型の二つあった。華南型は原産地から沿海路を経由して華南や華中に土着成立した「華南型品種群」で、華北型とは、シルクロードを経て華北地方に伝来、定着した「華北型品種群」である。両者の違いは、華南型は主に黒いぼの春きゅうり、華北型はいぼの白い夏きゅうりとして知られている。古くは仏教伝来などに伴う人の交流で、その後、出兵や満州への開拓団を通じて種が持ち帰られたことだろう。もう一つ、わずかにロシア経由で入ったきゅうりも確認されている。

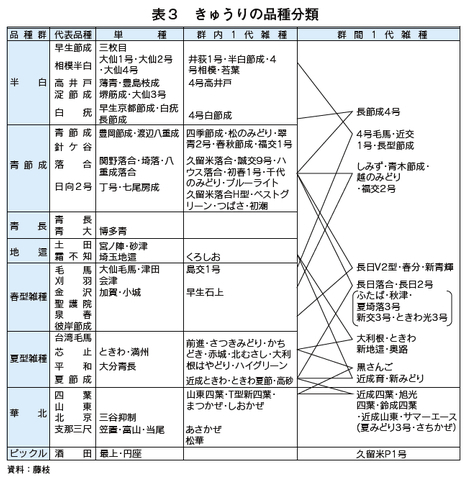

日本の多くの在来きゅうりの品種は、華南型・華北型両者の交雑・交配によって成立したと見られている。そして近年は、それらをもとに、栽培地域の立地や気象条件、栽培方法、さらには作型に応じた品種をという需要に応えて、数百種に上るきゅうりの品種が作り出されてきた。

表3は、いわば品種の位置付けを示したもの。華南型・華北型の交雑・交配によって成立しただろう在来種を大きく「品種群」に分け、そこから選抜したものが「代表品種」、それを固定・改良したものが「単種」、単種間で育種を施したF1種が「群内1代雑種」、さらに群を越えて育種を施したF1種が「群間1代雑種」となる。群間1代雑種となると膨大な数になり、ルーツが錯綜している様子がうかがえる。

新しい品種が作り出されると稲山氏の意見が求められることが多かったため、新品種のルーツを確認できていたそうだが、1980(昭和55)年代あたりから、新品種のルーツがよくわからなくなったという。「その頃から、種苗会社では海外に遺伝資源を求めるようになり、導入して新品種を作るようになった可能性が高い」と稲山氏は見ている。

5 次々に新品種が作り出された背景は

かつて、夏季の自家用栽培がほとんどだったきゅうりは、特に名前さえ不要の「ウチのきゅうり」だった。それが近隣に出荷するようになると、個人名や地名を冠したきゅうりになり、おいしく、見栄えが良いものに選抜・固定される。このあたりまでは在来種だが、遠隔地まで運ばれるとなると、産地間競争も生まれ、いっそう味良く、見栄え良く、やがては味より形状、作りやすさや収量の多さへと、目的に沿うF1種が次々に生まれていった背景が推察できる。かつては、品種と産地は使い分けられており、「1960(昭和35)年代くらいまでは、まだ産地ごとに特徴ある品種が作られていた」と稲山氏は言う。

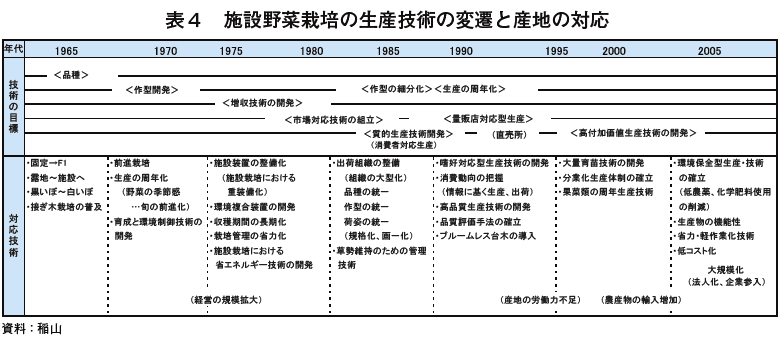

表4は、世の中のきゅうりの需要の変化にあわせた、品種開発の方向性や生産技術の進展を稲山氏がまとめたものである。

1960(35)年代後半、きゅうりの施設栽培産地が各地にできるようになった頃、世に言う「きゅうりの白黒戦争」が起きた。当時、東京市場でも、高知県を代表とする西日本で大規模に栽培されていた黒いぼきゅうりが中心的だった。それを、埼玉県などの近郊産地が、栽培法の改善と新品種の開発によって、白いぼの夏きゅうりでとって代わった事態である。これを契機に、白いぼきゅうりの新品種や栽培法が次々に開発されていった。

いずれにしろ、新品種が加速度的に作り出された大きな要因は、戦後の経済発展に伴う物流の大変革であり、「売れるきゅうり」を目指してきたからといえるだろう。

物流の中でも特に、1985(60)年ごろから量販店対応が重視されるようになったことが、きゅうりの外観優先に拍車をかけた。

八百屋のような対面販売なら、香りや味、歯切れなど、きゅうりの特徴を説明しながら売れたものが、ただ並べて選択するだけなら、外観優先に、また品種を問うこともなく、きゅうりはきゅうりでしかない。

加えて、物流で扱いやすく、定時・定量・定価格に見合う、そろいが良いものが重宝されるようになったのは当然だろう。

この流れの中で、いわゆるブルームきゅうりからブルームレスへと一変する事態も起きた。皮に薄く粉が吹いたようになるブルームによって、きゅうりの食感や風味が守られていたのが、光沢があって見栄えの良いブルームレスが主流に変わったのだ。ブルームレスのきゅうりは、皮が硬く、果肉がやわらかくなりがちで、歯切れに難がある。また、塩漬けにすると塩入りが悪く、色味も悪くなることから、漬物業界では採用されなくなり、業界は海外に原料を求めるようになった。

さらに近年は、加工・業務用需要が大幅に増えたため、衛生管理上便利ないぼなしきゅうりが開発され、種が目立たず果肉が硬いものへと改良が進められている。

他方、私たちの食生活を見ると、一年中、比較的安定した価格できゅうりを食べられる恩恵に浴して久しい。ただ、食生活自体が大きく変わり、きゅうりをかつてのように漬物ではなく、もっぱらサラダで食べるようになった。生食とはいえ、ドレッシングを効かせて食べるサラダは、きゅうりの香りや自然の甘さ、みずみずしい味わい、歯切れの良さを生かす料理とはいえない。きゅうりのかつての味覚を、もはや知らない世代のほうが多くなった。しかも、昨今は家庭で料理を作らない傾向が強まっている。

在来種から始まって膨大な数の品種が作り出されてきたきゅうりの現状や背景から、今後在来種が生き残る道筋をどう作っていけるだろうか。

6 在来きゅうりを守る各地の取り組み

在来きゅうりは、「ウチのおいしいきゅうり」として、自家用や、地元の直売所に出す程度も含めれば、今でも全国各地に残っているだろう。今回フェスタで紹介したのは、そのごく一部で、地域である程度評価されている例である。長年作り続けられてきたものもあれば、敢えて復活させたきゅうりもある。地域での取り組み例を見てみよう。

[静岡:井川地這いきゅうり]

「井川地這いきゅうり」(写真5)は3種、今回のフェスタに送られてきた。井川地区は静岡県の大井川をさかのぼり、長野県や山梨県との県境に位置する奥静岡、通称「オクシズ」に位置し、在来野菜や雑穀が多く残っている。保存活動に尽力する望月仁美さんにとっては、親が自家採種しながら栽培していたきゅうりで、幼少時から食べていたもの。今回、紹介することになったところ、「俺も作っているよ」と、何人もから提供があり、驚いたそうだ。「子どもも孫も、このきゅうりじゃなきゃ、うまいと言わない」。

「井川地這いきゅうり」は、独特の噛みごたえとおいしさがあり、そのままかじったり、みそを少しつけるだけで充分。畑の空いているスペースで地這いで栽培されており、収量がさほど多くないのがかえって扱いやすいという。

望月さんは「在来野菜の種を残していきたい」と、行政やメディアに積極的に働きかけている。近年、井川には若い生産者が移り住み、種を引き継ぐ道が開けた。また、「観光客が、井川に来れば在来のものが食べられる、在来のものを食べたいと声を上げるようになった」と、昨今の変化を喜んでいる。

[福島:会津余蒔きゅうり]

福島:会津の伝統野菜「会津余蒔きゅうり」(写真6)は、実は江戸時代から作られていながら75年前に途絶えており、種が国のジーンバンクに保存されていた。その復活は、県が17年前、採種された会津若松市門前町飯寺地区の長谷川純一さんたち7軒の生産者に栽培を委託したことに始まる。

栽培が成功したのは長谷川さん1軒のみ。それにしても見た目が良くないので、まったく売れず、地元の飲食店でも相手にされない状態が続いた。長谷川さんは「地元の野菜が受け入れられないはずがない、自分の代で種を途絶えさせるわけにはいかない」という信念で栽培を続けたそうだ。転機は、和食料理店「分とく山」の野崎洋光氏との出会いで、「これぞ探し求めていたきゅうり」と太鼓判を押されたこと。その後は、メディアで取り上げられることが増えて全国的に知名度が上がり、県も市町村も一緒に守っていくという態勢ができた。

長谷川さんが目指すのは、「種で地域の人をつなげる」こと。学校給食に使われるようになり、会津農林高校では生徒たちが栽培から販売までを、幼稚園では育てて食べる食育活動へと広がっている。「会津余蒔きゅうり」は加熱用の太めのきゅうり。炒めたり、ボイルしてサラダにしたりと、新しい食べ方も工夫しながら、子どもたちのふるさとの味を作っていきたいと意気込んでいる。

[長野:八町きゅうり]

長野「八町きゅうり」(写真7)は1955(昭和30)年ごろが最盛期で、その後はF1種に駆逐されていたのが、近年、食味の良さが再評価されている。信州伝統野菜に認証され、地元の生産者を中心にした「八町きゅうり研究会」が栽培管理を行い、須坂市役所農林課が事務局として市場流通のための選抜など品質保持に努め、JAに販売を委託するなど、在来きゅうりをめぐる環境としてはかなり整っているように見受けられる。須坂市全域の学校給食に採用されており、食育活動や、小学校の副読本にも掲載されていることから、子どもにも知られている存在だ。

しかし、須坂市役所農林課窪田潤一氏によると、それでも存続の危機感があるとのこと。信州伝統野菜の認証が得られる高甫地区で生産から販売までに携わっている生産者が、この10年で7人から4人に減り、70歳過ぎという生産者の高齢化だ。事務局では地元の須坂市在住者に苗の頒布をして(2017(平成29)年は85人)、栽培する人も増やしているものの、「八町きゅうり」の品質をきちんと保持しながら継続していくのは頭の痛い課題と聞いた。

これらの地域だけでなく、例えば徳島の「美馬太きゅうり」(写真8)の産地はじめ、在来野菜の存在をまずは地元で知ってもらい、特に次世代につなげたいと、育てて食べる食育活動を進めたり、学校給食に提供したりという方向は各地で聞く。しかし、在来野菜の認知度を上げながら、それに応える供給の問題も、並行して考えていかなければいけないことがわかる。

7 在来野菜で地域独自のブランド作りを

在来きゅうりについてよく聞くのは、食味の良さ、おいしさだ。八町きゅうりを食べて、きゅうり嫌いだった子どもが好きに変わったというエピソードもあった。しかし、おいしさだけでは残らないことは言うまでもない。

稲山氏は、育種研究の側から、在来きゅうりは遺伝資源は有していても、これからの品種に生かしていくことはむずかしいだろうと見る。むしろ、在来野菜に対する価値観を作っていくことが大事で、各地に残る食文化や神事との関わりを通じて残していく可能性を示唆する。地域で共有するには、直売所の役割も大きいだろう。

私たちも、これまでの活動を通じて、在来野菜が郷土食や行事食などの地域固有の食文化と密接に関わっていることを、各地で見聞した。それは、食の多様性がグローバルに広がる時代、小規模であっても、まったく独自の地域ブランドになり得る可能性を秘めているとも考えられる。

和食が2013(平成25)年にユネスコ無形文化遺産に正式に登録される前後から、特に各地の食材や郷土料理が注目され、伝統野菜・在来野菜の認知度も上がったと実感している。

今回、いくつかの地域から異口同音に聞かれたのは、食生活が様変わりしている昨今、在来野菜の食べ方のバリエーションをもっと開発したいというものだった。私たちの講座でも、それは毎回大事にしていることで、参加者の楽しみでもある。従来の食べ方の掘り起こし、新しい食べ方の提案の両面から、今回は、以下のきゅうりの試食料理10点(表5、写真9~13)を供し、好評を博した。これらの料理は、使った品種以外のきゅうりでも、もちろん応用できる。

8 おわりに

私たちは、8年間にわたって伝統野菜・在来野菜に関わる中で、在来野菜はそれぞれ、独自の歴史、文化、栽培法や利用法を有する、その地域に固有の貴重な生きた文化財であることを確信してきた。伝統野菜プロジェクトでは、今後も、各地で奮闘する伝統野菜・在来野菜の生産者や地域を応援しながら、それをつないでいく活動を進めていきたいと考えている。