調査・報告(野菜情報 2017年5月号)

調査・報告(野菜情報 2017年5月号)

中山間地域における新たな担い手の定着・育成戦略

~愛媛県久万高原・トマト産地の取り組み~

日本大学生物資源科学部 食品ビジネス学科 教授 宮部 和幸

【要約】

いま、新規就農者を受け入れる地域は、新たな担い手の「確保・育成」から「定着・育成」へと移ってきている。中山間地域に位置する愛媛県・久万高原トマト産地は、全国各地から新規就農者を受け入れ、町や農協などの関係機関が一体となって、担い手の定着・育成に取り組み、一定の成果を収めてきた。その大きな要因は、研修から定着過程までの連動的で、かつ充実したきめ細かな支援にある。

1 はじめに ─新規就農者の確保・育成から定着・育成へ─

最近、東京や大阪で開催される「新・農業人フェア」には、多くの若者たちがごった返すほど、新規就農マーケットは活況を呈してきている。彼らの多くは、農業・農村に憧憬を抱きつつ、自らが描くライフスタイルの実現を目指して、新規就農という新たなステップに踏み込もうとしている。

新規就農者の就農実態に関する調査結果(全国新規就農相談センター、平成26年)によれば、就農の理由は、「自らが采配を振れる」(46%)や「やり方次第で儲かる」(32%)といったビジネスとしての魅力を感じている者が多い一方で、「農業が好き」(38%)や「農村の生活が好き」(18%)、あるいは「時間が自由」(27%)といった農的ライフスタイルに魅力を感じている者も少なくない。

このように農業・農村に魅せられている若年層の新規就農者は着実に増えてきている。

一般に、若年層における新規就農には、農家子弟が親の農業経営に参加または継承する「新規自営就農」、非農家子弟などが経営主として農業を開始する「新規参入」、農業法人などに就職する「雇用就農」の3つのタイプがある。

40歳代以下の若年層における新規就農者数の推移(農林水産省「平成26年新規就農者調査」)をみると、平成22年1万8000人から26年2万2000人に増加し、中でも新規参入タイプは900人から2700人に急増している。

通常、新規参入タイプは、自らがやりたい農業経営を目指す自由度は高くなるものの、技術の習得から資金の準備、農地や設備の確保など、いわゆる参入コストは他のタイプに比べると高い(注1)。その参入コストは、どのような地域で農業をスタートするかによっても大きく異なってくる。一般に、中山間地域での新規就農は、都市的地域に比べてそのコストは高くなりやすく、地域農業の担い手としてだけでなく、地域社会の担い手としての性格を強めるものとなる。

もちろん、参入コストは、就農後の彼らの経営にも大きく影響する。全国新規就農相談センターが実施した、就農してからおおむね10年以内の新規就農者を対象としたアンケート調査によれば、彼らの8割近くが今の農業所得では生活が成り立たないと回答し、うち3割ほどが生計を立てられるめどが立たないと答えている。つまり、新規就農者の4人に1人が農業を続けられず、離農寸前の状態にあるのである。

ことに新規参入タイプの就農者は、現実的な事業プランを策定し、それを実践するための経営者としての心構えと能力を持った起業者でなくてはならない。農業や農村への憧れや、農的ライフスタイルを描くだけの「エア・農業」ではなく、自らが起業者として、農業経営に適性があるかを自問し、しっかりと見極めておくことも大切である。

一方、こうした新規参入タイプの若者たちを受け入れる地域には、新規就農マーケット活況の恩恵が拡がりつつあるとはいえ、残念ながらそうした地域はさほど多くはない。依然として、新規就農者を受け入れる地域間競争は激化しており、新規参入の彼らをいかにして確保するかにとどまらず、どのように定着させ、地域で育ててゆくのか、すなわち、受け入れ地域が取り組まなければならない課題は、新規就農者の「確保・育成」から「定着・育成」に移ってきているのである。各地域では、就農後の彼らに対する支援のあり方と、そのための関係機関による支援体制づくりが、新規就農者をめぐる新たな戦略として位置づけられてきている。

本調査報告では、今までに全国各地から数多くの新規参入タイプの就農者を受け入れ、町や農協などの関係主体が一体となって、新たな担い手の定着・育成に取り組んできた愛媛県久万高原のトマト産地に注目する。

久万高原町は、後述するように過疎化と高齢化が並進する中山間地域にあり、新規就農者はトマト産地の新たな担い手としてだけでなく、定住人口の維持・存続、地域社会の新たな担い手としての定着・育成も強く求められている地域でもある。

今日みる久万高原町の新規就農者に対する充実した支援と、町、農協、地域住民が連携したきめ細かな支援体制は、長い年月と関係機関・組織の数多くの失敗と改善を経て成り立っている。参入コストが総じて高い中山間地域において、新規就農者に対して定着に結びつく有効な支援とは何か、豊富な実績と経験を有する久万高原町地域(久万高原トマト産地)の取り組みから、新たな担い手の定着・育成戦略を探る。

注1:農家後継者との比較から、新規参入者の参入障壁および参入費用に関して、農地取得や資金調達の困難性、技術の習得や一定の農業所得を得るまでの期間や時間の長さ、農業社会への参入と信用基盤の形成などが指摘されている(稲本志良「農業における後継者の参入形態と参入費用」『農業計算学研究』1992年、1~10頁 )。

2 久万高原トマトの産地形成と担い手の脆弱化

(1)トマト産地形成の歩み(注2)

かんきつ類の産地として温暖なイメージの強い愛媛県だが、久万高原町は標高400~800メートルの石鎚山系のふもとに広がる中山間地域に位置し、「四国の軽井沢」と呼ばれるほど夏季は涼しい(図1)。当地域では、冷涼な自然条件を生かしたトマトやピーマンなどの夏秋野菜の栽培に早くから取り組み、中でもトマトは、阪神卸売市場を中心に年間1500トンあまりを出荷する西日本有数の夏秋トマト産地である。

当産地のトマトは昭和40年代初め、露地トマト栽培からスタートする。米の生産調整として奨励されたトマトはその後急速に拡がり、40年代半ばには久万農業協同組合(現在:松山市農業協同組合久万支所(以下「JA松山市久万支所」という))にトマト部会が結成される。

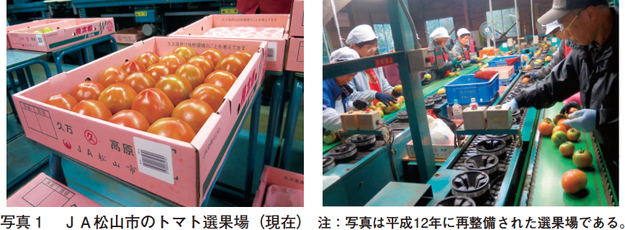

ただ、順調に滑り出したかのようにみられたトマト栽培であったが、夏季は冷涼ではあるものの降水量が多く、雨に弱いトマトはしばしば傷んでしまった。そこで、当時はほとんど導入されていなかった雨よけハウス栽培を開始し、トマトの品質や収量は飛躍的に向上する。昭和56年(1981年)にはトマト選果場が整備され、トマト栽培農家は、それまで夜なべ仕事となっていた選別箱詰め作業などの収穫後作業から解放されると、トマト栽培面積を増やしていった(写真1)。

昭和58年(1983年)には、新品種第1号の「桃太郎」を西日本で初めて導入し、その翌年にはトマト農家全戸で「桃太郎」栽培を開始する。当時、硬めで先の部分が少しだけ着色したトマトが主流であっただけに、赤い完熟トマト「桃太郎」の栽培は、挑戦的な取り組みであったと同時に、今では主流の完熟トマト時代の到来を予見していた取り組みでもあった。

そして平成5年(1993年)、当産地はプラグ苗方式を導入する。日本では数台しかなかった外国製播種機を購入し、それまでは手植えで播種の数にバラツキが生じ、間引きする手間もかかっていたが、この播種機によって大幅な省力化が可能となった。また苗床はベッド方式であるので、発芽室と連動させることで品質管理も進み、全農家が均一なトマト苗を導入することによって、産地全体の品質の高位平準化にもつながっていった。

その後も当産地は、全国に先駆けてさまざまな取り組みを果敢に進め、夏秋トマト産地として確固たる地位を確立してきたが、中山間地域にある他産地と同様に、過疎化と高齢化の進行の歯止めがかからず、トマト栽培を含めた地域農業の担い手の脆弱化は急速に進んでいった。

注2:久万高原トマトの産地形成については、「えひめ、昭和の記憶 ふるさとのくらしと産業Ⅳ─久万高原町─(平成24年度「ふるさと愛媛学」普及推進事業)」『ふるさと愛媛学』調査報告書・愛媛県教育委員会、2012年、47~49頁による。

(2)地域農業の担い手の脆弱化

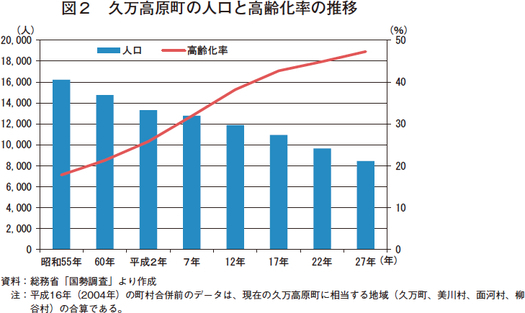

図2はトマト栽培が普及・拡大した昭和55年(1980年)からの久万高原町の総人口と高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)の推移を示したものである。昭和55年(1980年)に人口1万6225人、高齢化率18%だったのが、平成12年(2000年)になると人口は4338人減の1万1887人、高齢化率に至っては38%に跳ね上がる。しかも、こうした傾向はさらに加速し、平成22年(2010年)には人口1万人を下回り、27年(2015年)には遂に8447人に、高齢化率も全国平均を20ポイントも上回る47%で、県内で最も高い市町村となる。

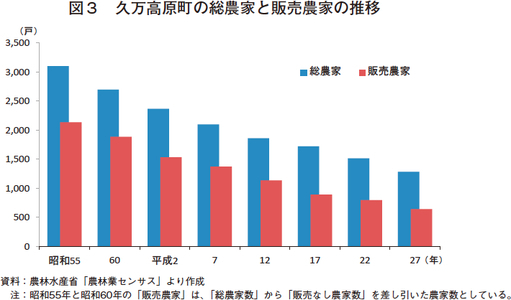

図3は総農家と販売農家の推移を示したものであるが、総農家は昭和55年の3100戸から平成12年には1859戸に減少し、27年には1283戸となっている。販売農家は総農家の減少スピードよりもっと速く、昭和55年の2134戸から平成27年の641戸へと大幅に減少している。

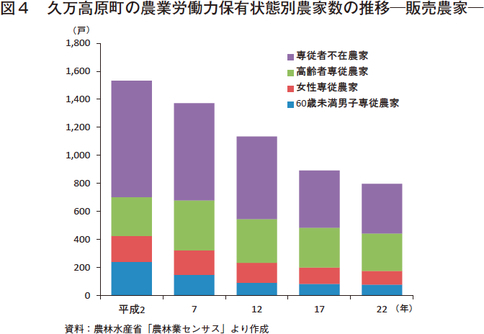

もちろん、こうした農家の量的減少だけでなく、質的な弱体化も伴ってきていることに着目しなければならない。図4は久万高原町における農業労働力保有状態別農家数の推移を示したものである。

60歳未満男子専従農家(1年間に150日以上農業に従事した者)、いわゆる「中核的農家」は平成2年240戸から22年78戸へと一貫して減少しているのに対して、高齢者専従農家は平成2年278戸から12年312戸に増加したのち、減少に転じたが、22年には268戸と微減にとどまっている。従って、高齢者専従農家の割合は拡大してきており、専従者不在農家の割合は縮小するものの、平成22年には両者で販売農家全体の8割近くを占めている。すなわち、久万高原町の地域農業は、少数の中核的農家と多数の高齢者専従農家と専従者不在農家で担われている。

3 新規就農者の受け入れと就農支援

(1)新規就農者のための研修と就農支援(注3)

地域農業の担い手の脆弱化の進行は、築き上げてきたトマト産地の維持・存続にとどまらず、地域社会の維持・存続までも危ういものとしつつあった。平成8年(1996年)、久万高原町(当時の久万町)は、農協、地元農家と連携しながら、新たな担い手の育成を目的とした研修事業と研修の運営主体となる「久万農業公園アグリピア・久万高原町営農支援センター」(以下「センター」という)を整備し、新規就農者のための研修および就農支援をスタートする(写真2)。

平成10年、センターは、町内で新規就農をすること、おおむね50歳未満であることを条件として、全国各地から研修生の募集を始める。ただし、条件を満たせば誰でもよいというわけではなく、厳格な審査過程を経なければならないとした。研修希望者には1週間程度の事前研修が課せられ、事前研修後に研修申込み申請が受理される。その後、町、農協、地元農家、農業委員会、県産業振興課などの関係者で編成される選考委員会において、面接と小論文(農業経営ビジョン)の結果を踏まえ研修生を厳選した。

選ばれた研修生には、トマトの養液土耕栽培の生産実習を中心とした2カ年間の研修プログラムと、生活費援助のための最大月額15万円の研修補助費が用意された。研修1年目、研修生たちはセンター内の鉄骨ハウスで、元農協指導員などの技術指導のもと、トマト苗の定植から出荷までの一連の基礎的技術を習得する。2年目にはセンターとは別の実践農場が割り当てられ、研修生たちはパイプハウスの設置から出荷までの実践的技術や技能をマスターする。ここで注目されることは、研修期間中から、研修生たちは農協トマト部会に加入し、自らが収穫したトマトを出荷・販売することで、商品づくりなどを体得できることにある。

こうした実践的な生産実習に加え、センターの研修施設においては、パソコンや農業簿記などの経営者としての研修も実施された。さらに、国内の先進地視察研修や、研修生一人ずつに地元相談農家(地域別農家指導者)があてがわれ、研修生たちが1カ月に2~3回、地元相談農家を訪ねるという「農家まわり研修」などもある。もちろん、研修生が単身者の場合には農林業後継者用寮を、夫婦の場合には町営住宅が準備され、生活面でのサポートも手厚い。

研修後の新規就農者に対する支援も充実している。就農に必要な施設整備や農業機械などを購入するため、最大300万円までの補助金が新規就農者に対して支給される。

特に、新規参入タイプの新規就農者にとって、参入コストを高くしている農地確保に対しても支援システムが整備されている。センター内にある久万高原農業公社は、新規就農者に対する優良農地の選定・確保のために、彼らが研修期間中から、地主との賃貸交渉を進めている。このことによって、研修生たちは研修修了と同時に営農をスタートすることが可能となっている。

さらに就農初年度に限り、農業経営だけで生計を立てることが難しい場合、生活資金(子ども2人の4人家族の場合:月額25万円)が無利子で貸与される(国の青年就農給付金とは別に、希望者のみに貸与)。

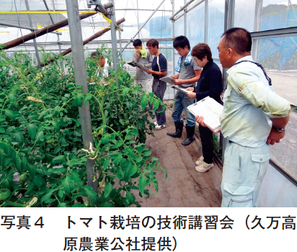

センターでは、就農5年間を新規就農者に対する集中指導期として位置づけており、彼らの地元での定着に向けた支援が続けられる。研修期間中に研修生一人ずつに当てられた地元農家での栽培技術・経営相談に加えて、農協OBなどを専任アドバイザーとした定期巡回(2週間に一度)を実施している。新規就農者のための定期研修会や懇談会を開催し、彼ら相互の悩みや相談にも応じている。

注3:新規就農者のための研修と就農支援については、高津英俊「市町村農業公社による新規参入者研修システムの成立条件に関する一考察 ─久万農業公園アグリピアを事例として─」『農林業問題研究』、2008年、105~110頁と島 義史「農業公社主導の新規参入支援における課題」『農業経営研究』、2009年、100~105頁による。

(2)研修生の受け入れ実績と就農・定着状況

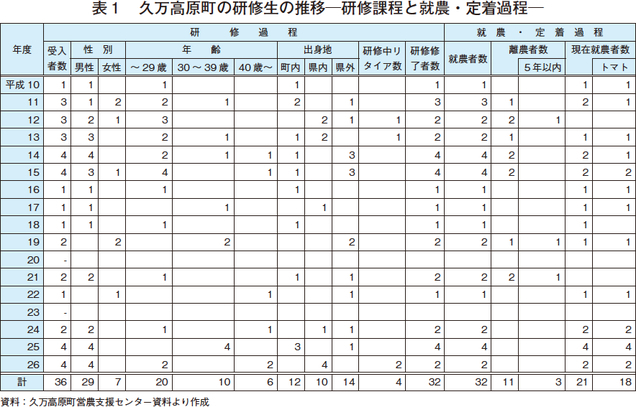

表1は、研修生の受け入れが始まった平成10年からの研修生の推移を、研修過程と就農・定着過程に分けて整理したものである。現在までに受け入れた研修生は男性29人、女性7人の36人であり、39歳以下の若年層が全体の8割を占める。出身地では、Uターンとなる町内出身者が12人、新規参入タイプとなる県内外出身者が24人、全体の7割となっている。研修中にリタイアした者は4人のみであり、ほとんどの研修生は研修を修了している。

研修を修了した就農者32人のうち、現在21人(うちトマト栽培18人)が就農しているので、定着率は66%となる。離農者は11人であるが、5年以内の離農者は3人にすぎず、結婚のために離農した女性が複数人含まれていることを考慮すれば、実質的な定着率はさらに高くなるとみてよい。

4 新規就農者の定着と位置

(1)新規参入タイプ・新規就農者の定着

写真3は、新規就農者の上村友範・芽衣子さんである。友範さんは宮崎県出身、芽衣子さんは愛媛県松山市出身なので、新規参入タイプの就農者となる。友範さんは、大学卒業後、他産業に従事していたが、自らの工夫で可能性の広がる農業に魅力を感じて就農を決意、39歳となった平成25年、センターの研修生となる。

就農先として久万高原町を選んだのは、子どもの頃から当地域に何度も訪れ、ここでの生活に憧れを抱いていた芽衣子さんの意向が大きい。芽衣子さんは友範さんと一緒に町営住宅に移り住むと、地元の伝統芸能保存会(歌舞伎)に加入し、草刈りなどの地域行事にも積極的に参加する。友範さんの研修期間中には、地元トマト農家でアルバイトをしながら、栽培管理技術を習得した。

友範さんはセンターでの2年間の研修を待たずして、26年4月から夏秋トマトの雨よけトマト栽培をスタートする。1年間の研修で就農を可能としたのは、農業公社のあっせんで優良農地を確保できたことや、就農準備に多くの地元住民が手伝ってくれたことにあるが、それは研修中から上村夫妻が足しげく通い、地元住民との信頼関係を築いてきたためである。

農地を確保すると、上村夫妻は、センターの就農補助金を活用して、パイプハウスと管理機、自走防除機、養液土耕システムなどの主要機械を整備した。近隣のベテラントマト農家(地元相談農家)が上村さんのハウスに頻繁に立ち寄るなど、就農後もきめ細かな指導を受けている。

現在、ハウス6棟(20アール)と家族労働力2人で、年間24トンのトマトを生産・出荷している。就農して日は浅いが、平均単収10トンを上回る実績を誇り、いまではJA松山市トマト部会の地区代表を任されている。友範さんは、前職での経験を生かして、適期作業のデータ化(見える化)や、雇用を導入した会社経営スタイルなどのプランを語る。それは、ただの熱意だけではない、農業で生計を立てる実践的なプランであるだけに説得力がある。

(2)地域農業における新規就農者の位置づけ

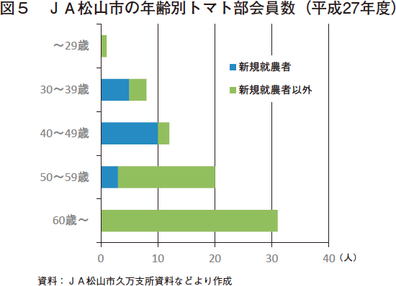

図5は、現在のJA松山市の年齢別トマト部会員数を示したものである。部会員は72人、うち新規就農の部会員は18人なので、4人に1人は新規就農者となる。年齢別にみると、部会員は「60歳~」が31人で全体の4割を占めているが、新規就農の部会員は、「40~49歳」が10人、「30~39歳」が5人で、これらの年齢層の多くは新規就農者で占められている。「60歳~」には、夏秋トマト産地形成とともに歩んできた高齢の部会員が多くを占めており、今後離農していく部会員が少なくない。

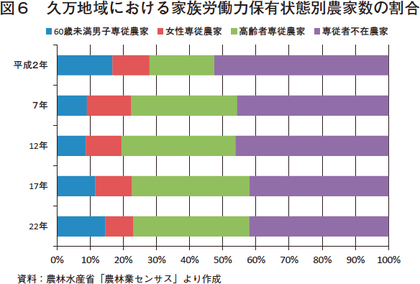

さらに図6で、久万高原町のなかでも多くの新規就農者が定着している久万地域(旧久万町)における家族労働力保有状態別農家数の割合を確認しておこう。60歳未満男子専従農家の割合に着目すると、新規就農者の研修事業開始前の平成7年は9.2%であり、その後も12年の8.7%まで縮小したが、それ以降は拡大に転じている。平成17年には11.5%から22年には14.6%とゆるやかではあるが拡大し、2年の水準まで回復しつつある。

担い手の脆弱化が進むなか、新規就農者は数こそ多くはないものの、地域農業・社会の重要な担い手として、彼らの存在感は増してきている。特に農協トマト部会での若年層(次世代層)における新規就農者の位置づけは大きい。新規就農の彼らは、世代交代時期を迎えた当産地を担う重要なプレーヤーとなりつつある。

5 新たな担い手の定着・育成戦略とは─久万高原トマト産地の実践─

久万高原トマト産地の就農支援の特徴は、研修から就農・定着過程までの連動的で、かつ充実したきめ細かな支援にあり、町(センター)、農協、農業公社、地元農家、そして地元住民の連携の下、20年近い実績を積み上げながら、システムとして確立されてきたことにある。

いま、新規就農者の定着に対してどのような支援が有効なのか、当産地の取り組みを通して検討すれば、次の諸点を指摘することができる。

一つは、新規就農者の起業経営の構築のための促進的かつ集中的な支援である。特に新規参入タイプの就農者は、農業をゼロからスタートする起業者である。どのように利益を上げるのか、利益の源泉をどこに求めるのか、彼ら自らが起業経営(ビジネスモデル)を構築して、それを就農後の短い期間で実現しなければならない。

当産地の研修生たちは、農協トマト部会に加入し、販売を前提とした実践的な研修を受け、就農後も販売先で悩むことはない。また研修中から優良農地の選定・確保や相談農家への農家まわり研修などの就農準備が進められ、就農5年間は、地元相談農家や専任アドバイザーなど、いわゆるメンターによる相談指導を受けることができる。

こうした当産地の取り組みは、早い段階から就農者自らのビジネスモデルの構築を促す促進的支援と、比較的短期間でビジネスモデルを実現するための集中的支援が大切であることを意味している。

二つは、新規就農者の効率的な技術習得のための特化した支援である。新規参入タイプの就農者は、新規自営就農タイプに比べて、栽培・販売などの技術習得にはより多くの時間を要し、かつ参入コストは高い。新規就農者は、こうした技術をいかにして短期間で効率的に習得するかが定着の決め手となる。

当産地は、夏秋トマトの雨よけハウス栽培方法が早くから確立しており、農協の育苗センターからは良質な苗が供給され、収穫したトマトは個選をすることなく、農協の選果場にコンテナを持ち込むだけでよい。つまり、トマト生産農家の農作業の外部化は進んでおり、新規就農者もトマト栽培だけに傾注すればよいのである。従って、新規就農者に対して、トマト栽培技術に特化した支援を集中的に実施することによって、彼らの技術習得時間を大幅に短縮することを可能としている。

ただし、例え新規就農者がトマトの栽培技術を効率的に習得できたとしても、それが自らの畑のハウスで生かせなければ、それこそ「エア・技術」にほかならない。夏はどのくらいの暑さなのか、雨はどれほど降るのかは、地域や畑によって異なる。自然や地域条件に適合した栽培技術の習得こそが不可欠であり、それにはワザや暗黙知といわれる「技能」が伴っていなければならない。通常、ワザや技能は、地元に住む農業者(人)に体化されているものである。ベテランの地元相談農家や専任アドバイザーなどのメンターによる相談指導は、彼らの技術・技能の習得にも大きく役立つものとなる。

三つは、新規就農者の地域社会への溶け込みのための支援である。一般に、新規就農者は、地域社会への参入と信頼基盤の形成にも長時間を要し、この面での参入コストも高い。新規参入タイプの場合、地域社会にいかスムーズに溶け込んでいけるかも、彼らが定着する上で大切なポイントとなる。

上村夫妻がすんなりと地元に溶け込めたのは、夫妻の人柄も大きいが、研修期間中から、何度も地域の諸活動に参加して、地元住民との信頼関係を築いてきたことに負うところが大きい。当産地が研修生たちに研修中から何度も地元に入る機会を与えていることは、彼らの地域社会への参入コストの低減に大きく寄与している。

また地域社会への参入に関しては、当産地における研修生の厳格な審査過程にも着目しなければならない。研修生を選考する委員会は、新規就農者が地域になじむことができるのかの「見極め」の機会であり、面接官たちの経験値が高まるにつれて、その精度も向上してきている。

一方、見極めの機会は、新規就農者の側においても当てはまる。彼ら自身も、本当に農業で生計を立ててやっていけるのかを自問し、農業経営者としての心構えを持てるかどうかを、できるだけ早い段階で見極めておく必要がある。当産地が用意した研修過程での実践的実習や農家まわり研修などは、新規就農者にとっての早期の見極め機会の提供であり、彼らが地域社会へ溶け込むための支援としても十分意義を有しているといえる。

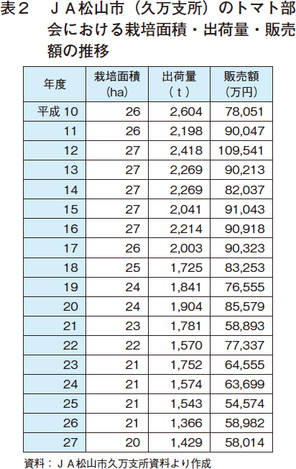

ただし、こうしたきめ細かな就農支援によって新規就農者の定着が増えてきたとはいえ、彼らの定着・育成のスピードよりも、地域農業の担い手の脆弱化のスピードが速く、産地全体の栽培面積、出荷量、販売額はともに停滞・縮小傾向にある(表2)。

加えて、当産地はいま世代交代期にあり、ベテランのトマト農家が培ってきた技術や技能を、新規就農者たちの次世代にいかにして引き継いでいくか、すなわち、産地での効率的な技術・技能継承システムの構築が戦略的課題となっている。

6 おわりに─久万高原トマト産地の行方─

久万高原町トマト産地は、他産地より先んじて、新しい栽培方法や品種、機械などを導入することによって産地形成を図ってきた。通常、組織や地域は、外に開かれた状態でなければ、新技術などのイノベーションは導入されない。従って、当産地は常に外に開かれた産地であったといえる。

また新規就農者の定着・育成において、これほどの成果を上げることができたのも、町、農協、地元農家など、新規就農者を受け入れる側が、農地、資金、技術・技能などのすべてを彼らに貸し出したこと、すなわち、外に開かれたオープン性を有していたからにほかならない。

当産地が有するオープン性は、ベテランの高齢農業者から次世代の新規就農者への技術・技能の継承にも重要な役割を果たし、これからの当産地の行方を大きく左右するものとなろう。

(謝辞)新規就農者の上村友範・芽衣子氏から貴重なお話を伺うとともに、久万高原農業公社事務局長の竹前誠人氏、JA松山市指導課長補佐の山崎仁氏からは資料・データ提供に加え、詳細な点についてもご指導いただきました。心よりお礼申し上げます。