ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 豪州メロンの需給動向と日本との関係

調査情報部

【要約】

豪州では通年でメロンが生産され、近年輸入はなく、生産分は国内消費と輸出に仕向けている。輸出では、近年、日本が最大の相手先となっており、業界では各種取り組みにより日本のニーズに合致した輸出をさらに拡大しようとしている。一方、日本側も、季節が逆である豪州からのメロンの安定供給のため、豪州政府と連携した実証栽培などに取り組んでいるほか、日本産メロンの対豪輸出解禁に向けた協議が進められるなど、両国のメロンをめぐる関係性はより深化してきている。

1 はじめに

日本では、一般的なメロンの出回りは露地作型の収穫期である夏秋期が中心であり、値ごろ感のある価格で流通するため、旬の果実的野菜として家計消費も活発になる。しかし、気温が低下する冬春期は露地作型の端境期になるため、贈答用を中心としたマスクメロンなど高価格帯の温室メロンを中心とした流通となる。一方豪州では、さまざまな気候帯を有することで、主に露地作型のメロンが通年で栽培され、日常的に消費される果実的野菜として、小売店などで広く販売されており、近年は日本向け輸出に注力している。一般的に、日本とは季節が逆となる豪州との農産物貿易は、日本の食料安定供給の観点から重要となるが、とりわけメロンは、近年の両国政府による各種取り組みが後押しとなり、貿易量が増加している。

本稿では豪州のメロン生産および輸出の実態と今後の見通し、日本との関係性などについて報告する。

なお、本稿中、特に断りのない限り「メロン」はスイカを除くネット系のマスクメロン(ロックメロンなど)やノーネット系のハネデューメロンを指すこととし、豪州の年度は7月~翌6月、為替レートは1豪ドル=95.97円(注1)を使用した。

(注1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2025年3月末TTS相場。

本稿では豪州のメロン生産および輸出の実態と今後の見通し、日本との関係性などについて報告する。

なお、本稿中、特に断りのない限り「メロン」はスイカを除くネット系のマスクメロン(ロックメロンなど)やノーネット系のハネデューメロンを指すこととし、豪州の年度は7月~翌6月、為替レートは1豪ドル=95.97円(注1)を使用した。

(注1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2025年3月末TTS相場。

2 生産・流通・消費動向

(1)生産地域

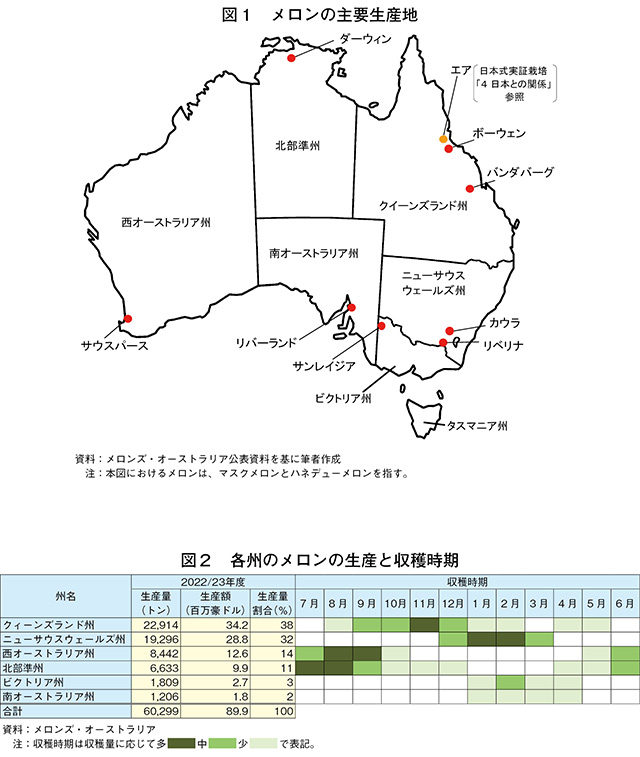

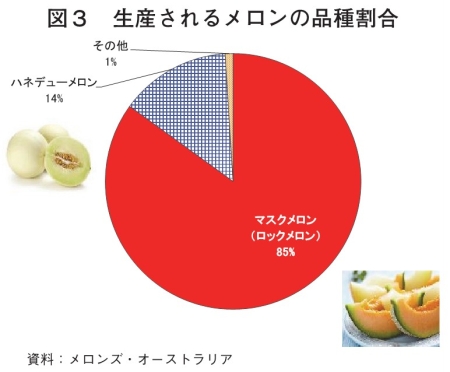

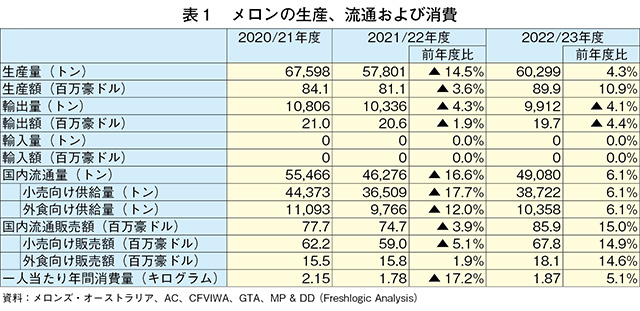

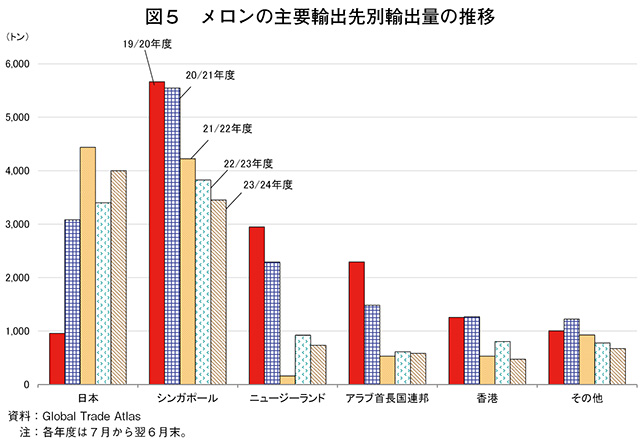

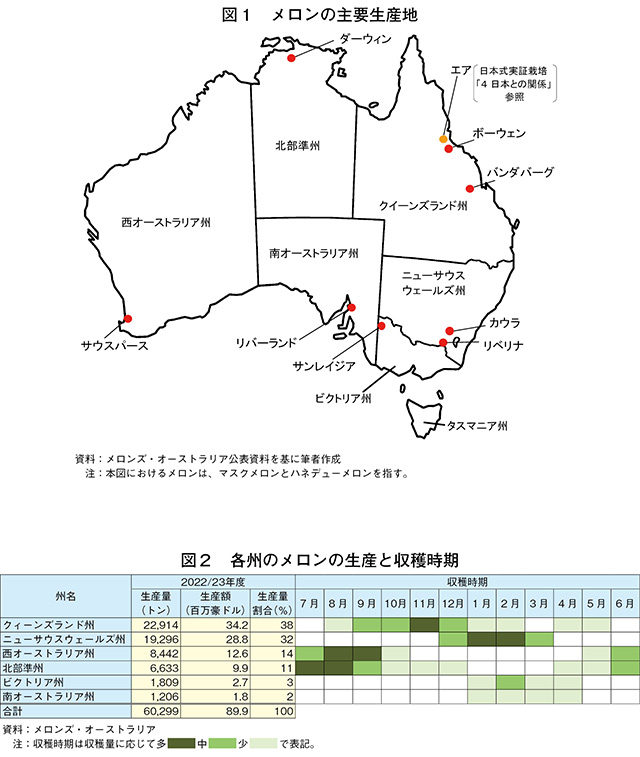

豪州メロンの生産者団体であるメロンズ・オーストラリアによると、豪州のメロン栽培農家は2024年現在で約140戸存在し、タスマニア州と豪州首都特別区域(ACT)を除くすべての州・準州に産地が点在している(図1)。州別に見ると、クイーンズランド州の生産量が最も多く、22/23年度は2万2914トンで全体の38%を占め、次いでニューサウスウェールズ州が1万9296トンで32%を占めており、この2つの州で生産量全体の7割を占めている(図2)。また、豪州は北部の熱帯雨林気候から南部の温帯性気候まで多様な気候帯があることから、年間を通して各地でのメロン生産が可能となる(写真1)。生産されるメロンの品種割合は、マスクメロンが85%と最も多く、次いでハネデューメロンが14%となっている(図3)。

(2)生産と国内流通の動向

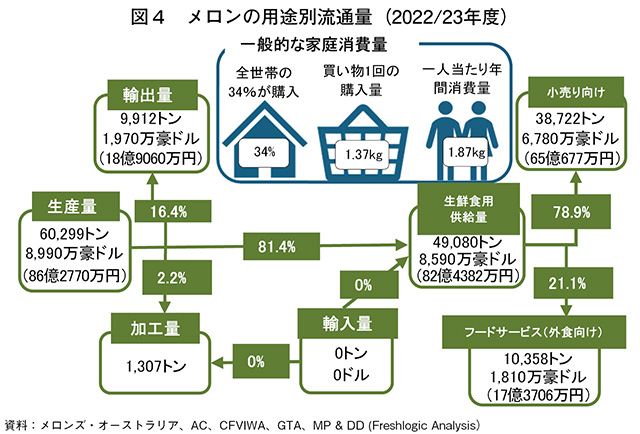

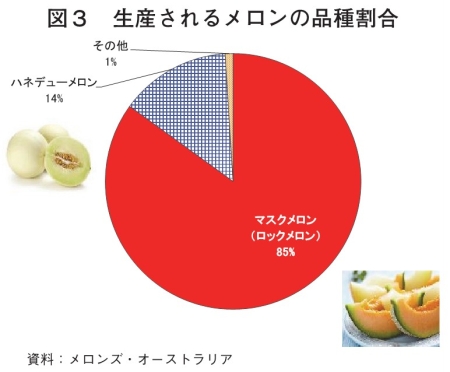

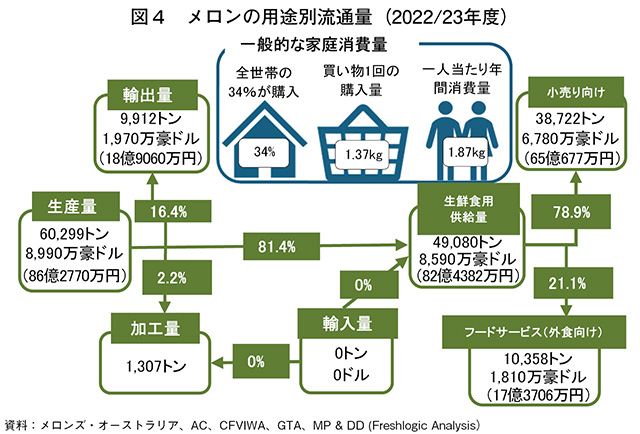

2022/23年度のメロンの生産量は6万299トン(前年度比4.3%増)、生産額は8990万豪ドル(86億2770万円、同10.9%増)と、洪水の影響と新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大によるサプライチェーンの混乱による前年度の減少から増加に転じている(表1)。生産量のうち、4万9080トン(生産量全体の81.4%)が小売りや外食などの生鮮食用に、1307トン(同2.2%)が加工用に、9912トン(同16.4%)が輸出用にそれぞれ仕向けられている(図4)。また、1人当たり年間消費量は1.87キログラム(前年度比5.1%増)と、前年度の減少から増加に転じている。なお、輸入は近年、まったく行われていない。

豪州メロン生産農家の経営費に関する統計データは存在しないが、メロンズ・オーストラリアへの取材では、経営費で最も大きいのは労働費、次いで輸送費であった。また、コロナ禍では労働力不足が深刻な状況にあったが(注2)、2025年3月現在ではすでに解消されている。

(注2)『野菜情報』2023年12月号「豪州およびニュージーランドの労働力不足への対応 ~コロナ禍における園芸部門での対策を中心に~」(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/kaigaijoho/2312_kaigaijoho1.html)をご参照ください。

(3)輸出動向

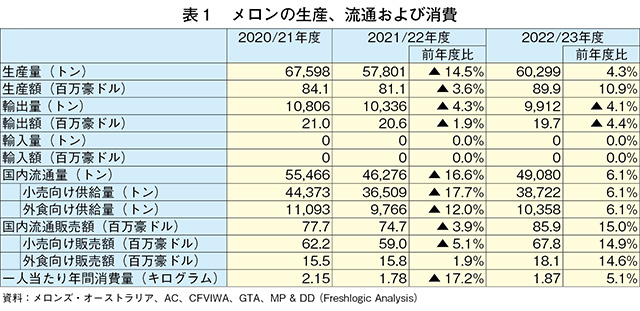

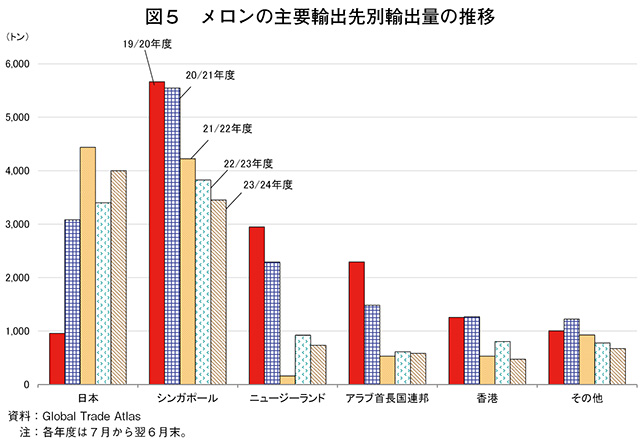

豪州産メロンは、主にアジアや中東向けに輸出されており、これまでシンガポールが最大の輸出先であった。中東向けは主にメロンを航空便で輸出しており、アジア向けは海上輸送が主体となる。直近の2023/24年度は、日本向けが4000トン(前年度比17.7%増)と大幅に増加し、シンガポールを抜いて最大の輸出先となっている(図5)。日本向けは20/21年度から急増し、近年は年間3000~4000トンが安定的に輸出されている。メロンズ・オーストラリアへの取材によると、日本の需要に応じて、主にネット系のロックメロンや、ノーネット系の品種で果肉がオレンジ色のキャンディーメロンが輸出されており、特にロックメロンは日本市場をターゲットにした生産を行っている地域があるほか、芳醇な味わいを好む日本の消費者からの需要に基づき、日本の輸入業者と連携して新たな品種の栽培を試みる地域もあるとのことである。また、日本向け輸出を行っている豪州のメロン生産者は5~6社であり、日本側企業2~3社との間で契約取引が行われているとのことである。

豪州メロン産業では、今後、輸出量を増やすための戦略として、韓国、インド、ベトナムなど、新規輸出市場の開拓を模索しているとしている。

(4)国内消費動向

豪州市場調査会社の報告によると、2023/24年度の豪州国内のメロン小売販売(写真2)は、大手小売店が売上高の68.5%、ファーマーズマーケットや青果専門店、オンラインプラットフォームが同18.0%を占めたとされる。ただし、後者は前年度から12.6%増加したとされており、小売チャネルの多様化が進展していると言える。

メロンズ・オーストラリアでは、メロンの消費拡大に向け、品種ごとに1食(150グラム)当たりで摂取できる栄養素(ビタミンA、ビタミンC、葉酸、カリウム)の情報などについて、ウェブサイトなどで情報発信を行っている。

また、豪州園芸業界の非営利研究開発法人であるホート・イノベーション(Hort Innovation)と青果関連研究開発機関が2022年から実施しているプロジェクトでは、メロンズ・オーストラリアやクイーンズランド州農業漁業省(DAF)の協力による官能検査などを含む比較測定などより、メロンの品質(糖度〈Brix〉や硬さ、重量など)に関する基準の開発が進められている。メロン業界では、このプロジェクトにより、消費者に提供されるメロンの品質の平準化が担保されれば、消費者の需要が高まって定期的な購入につながり、価格の上昇と農家所得の向上につながるとしている。

豪州メロンの生産者団体であるメロンズ・オーストラリアによると、豪州のメロン栽培農家は2024年現在で約140戸存在し、タスマニア州と豪州首都特別区域(ACT)を除くすべての州・準州に産地が点在している(図1)。州別に見ると、クイーンズランド州の生産量が最も多く、22/23年度は2万2914トンで全体の38%を占め、次いでニューサウスウェールズ州が1万9296トンで32%を占めており、この2つの州で生産量全体の7割を占めている(図2)。また、豪州は北部の熱帯雨林気候から南部の温帯性気候まで多様な気候帯があることから、年間を通して各地でのメロン生産が可能となる(写真1)。生産されるメロンの品種割合は、マスクメロンが85%と最も多く、次いでハネデューメロンが14%となっている(図3)。

(2)生産と国内流通の動向

2022/23年度のメロンの生産量は6万299トン(前年度比4.3%増)、生産額は8990万豪ドル(86億2770万円、同10.9%増)と、洪水の影響と新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大によるサプライチェーンの混乱による前年度の減少から増加に転じている(表1)。生産量のうち、4万9080トン(生産量全体の81.4%)が小売りや外食などの生鮮食用に、1307トン(同2.2%)が加工用に、9912トン(同16.4%)が輸出用にそれぞれ仕向けられている(図4)。また、1人当たり年間消費量は1.87キログラム(前年度比5.1%増)と、前年度の減少から増加に転じている。なお、輸入は近年、まったく行われていない。

豪州メロン生産農家の経営費に関する統計データは存在しないが、メロンズ・オーストラリアへの取材では、経営費で最も大きいのは労働費、次いで輸送費であった。また、コロナ禍では労働力不足が深刻な状況にあったが(注2)、2025年3月現在ではすでに解消されている。

(注2)『野菜情報』2023年12月号「豪州およびニュージーランドの労働力不足への対応 ~コロナ禍における園芸部門での対策を中心に~」(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/kaigaijoho/2312_kaigaijoho1.html)をご参照ください。

(3)輸出動向

豪州産メロンは、主にアジアや中東向けに輸出されており、これまでシンガポールが最大の輸出先であった。中東向けは主にメロンを航空便で輸出しており、アジア向けは海上輸送が主体となる。直近の2023/24年度は、日本向けが4000トン(前年度比17.7%増)と大幅に増加し、シンガポールを抜いて最大の輸出先となっている(図5)。日本向けは20/21年度から急増し、近年は年間3000~4000トンが安定的に輸出されている。メロンズ・オーストラリアへの取材によると、日本の需要に応じて、主にネット系のロックメロンや、ノーネット系の品種で果肉がオレンジ色のキャンディーメロンが輸出されており、特にロックメロンは日本市場をターゲットにした生産を行っている地域があるほか、芳醇な味わいを好む日本の消費者からの需要に基づき、日本の輸入業者と連携して新たな品種の栽培を試みる地域もあるとのことである。また、日本向け輸出を行っている豪州のメロン生産者は5~6社であり、日本側企業2~3社との間で契約取引が行われているとのことである。

豪州メロン産業では、今後、輸出量を増やすための戦略として、韓国、インド、ベトナムなど、新規輸出市場の開拓を模索しているとしている。

(4)国内消費動向

豪州市場調査会社の報告によると、2023/24年度の豪州国内のメロン小売販売(写真2)は、大手小売店が売上高の68.5%、ファーマーズマーケットや青果専門店、オンラインプラットフォームが同18.0%を占めたとされる。ただし、後者は前年度から12.6%増加したとされており、小売チャネルの多様化が進展していると言える。

メロンズ・オーストラリアでは、メロンの消費拡大に向け、品種ごとに1食(150グラム)当たりで摂取できる栄養素(ビタミンA、ビタミンC、葉酸、カリウム)の情報などについて、ウェブサイトなどで情報発信を行っている。

また、豪州園芸業界の非営利研究開発法人であるホート・イノベーション(Hort Innovation)と青果関連研究開発機関が2022年から実施しているプロジェクトでは、メロンズ・オーストラリアやクイーンズランド州農業漁業省(DAF)の協力による官能検査などを含む比較測定などより、メロンの品質(糖度〈Brix〉や硬さ、重量など)に関する基準の開発が進められている。メロン業界では、このプロジェクトにより、消費者に提供されるメロンの品質の平準化が担保されれば、消費者の需要が高まって定期的な購入につながり、価格の上昇と農家所得の向上につながるとしている。

3 業界の活動

(1)リステリア菌集団感染事件への対応

豪州のメロン産業において、近年、最も世間の耳目を集めたのは、2018年に発生したロックメロンに関するリステリア菌(河川水や動物の腸管内など環境中に広く分布する細菌)集団感染事件である。同年1月から4月の間に、ニューサウスウェールズ州で6例、ビクトリア州で8例、クイーンズランド州で7例、タスマニア州で1例発生し、汚染メロンを食した計22人が感染、うち7人が死亡するなど、社会的にも大きな事件となった。ニューサウスウェールズ州政府による検証結果では、同州内の特定のメロン農家が生産したメロンに砂嵐などの悪天候によりリステリア菌が付着したことが主な原因と結論付けられた。当時、メロンの売り上げは事件発生前と比較して9割以上減少したとされているが、本件を受け、メロンズ・オーストラリアはニューサウスウェールズ州政府と連携し、 1)メロンの洗浄方法などに関する衛生基準の見直し 2)メロン農家への同基準の普及および遵守への取り組み 3)消費者に対するメロンの安全な取り扱いや保存方法などに関する広報活動-などを行っている。

(2)トレーサビリティ

前項のリステリア菌汚染事件を契機として、メロンズ・オーストラリアは、ニューサウスウェールズ州第一次産業省と共同でトレーサビリティ・プロジェクトを実施しており、豪州農林水産省(DAFF)からも補助金を受けている。本プロジェクトは、メロン業界のトレーサビリティ・システムを確立し、病原菌汚染に関する危機管理およびブランド力強化による輸出競争力の強化を目的としている。

これにより、 1)サプライチェーン内の流通管理 2)事故発生時の迅速な商品回収 3)不正取引の防止 4)ブランドの識別とプロモーション 5)農場のバイオセキュリティ(農作物や家畜への病原体の侵入や病気の蔓延を防ぐための取り組み)と生産管理の向上-などに貢献し、メロンに対する消費者への安心と信頼性を提供している。

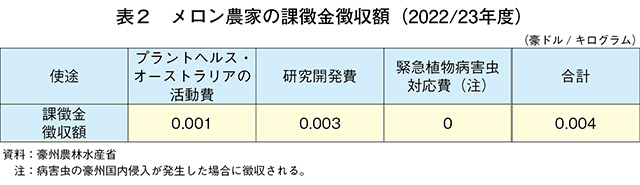

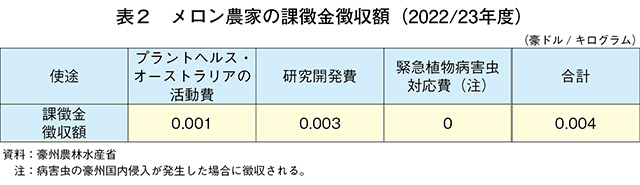

(3)課徴金制度

豪州には、生産者の発意により、業界発展のための各種取り組みに活用する課徴金(チェックオフ)制度が存在する。本制度はDAFFを徴収者として法制化され、支払いは義務化されており、メロンに関しては2017年から導入されている。メロンは販売時または輸出時に1キログラム当たり0.004豪ドル(0.384円。ただし、病害虫の豪州国内侵入がない場合)の課徴金が徴収されており、これらは以下の三つの使途に向けられる(表2)。ただし、会計年度中の20トン未満の販売(路上マーケットや小規模レストランへの販売など)および輸出については、徴収の対象外となる。

ア プラントヘルス・オーストラリアの活動費

豪州の植物衛生を担う非営利研究団体のプラントヘルス・オーストラリアの運営費およびバイオセキュリティ対策に充てられる。同団体は、バイオセキュリティ問題に関する専門的な技術アドバイスや病害虫侵入時の支援、バイオセキュリティ計画と戦略の策定を行っている。

イ 研究開発費

メロン生産者の生産性および収益性を向上させるための研究開発、技術普及活動に関する費用に充てられる。

ウ 緊急植物病害虫対応費

豪州へのミバエなどの病害虫侵入により、バイオセキュリティが脅かされた場合に活用される緊急的な基金に充てられる。このため、病害虫の侵入が発生するまで、徴収義務は生じない。

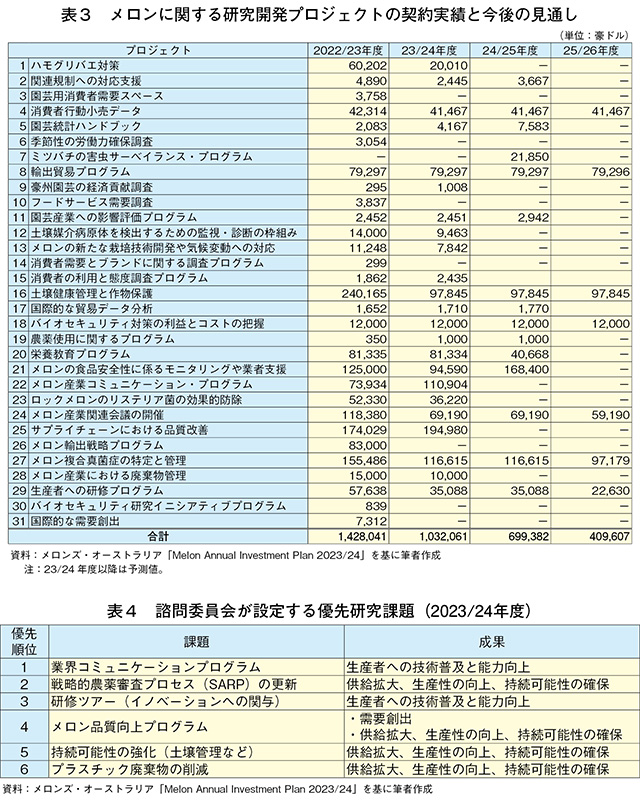

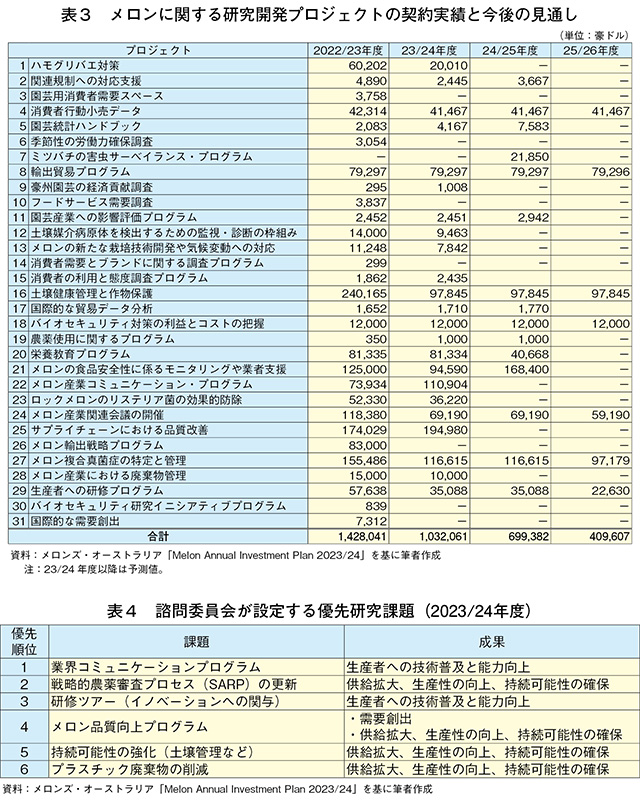

(4)研究開発

上記のDAFFが徴収した課徴金の使途の一つである研究開発費は、園芸関係の非営利団体であるホート・イノベーションに配賦され、政府補助金などを合わせて年間100万豪ドル(9597万円)以上が研究開発費に充てられている。主な研究例は、 1)小売店などの店頭に並んだメロンの酸化を遅らせることによる賞味期限の長期化 2)メロンの熟成度を示す果皮色の基準化 3)メロンを丸ごと購入したいが、従来のサイズのメロンは食べ切れないというニーズに対応した小型メロン品種の開発と増産-などであり、現在、メロンに関する研究開発プロジェクトは、全部で30を超える(表3)。

これら研究開発プロジェクトの予算配分については、ホート・イノベーションがメロンズ・オーストラリアやメロン生産者と組織する諮問委員会により、研究開発に関するメロン戦略投資計画(注3)に基づき、優先研究課題を設定している(表4)。

(注3)2022~26年までの5カ年計画で、メロンの生産性の向上と安定供給、需要創出や持続可能性などについて、それぞれの戦略とKPI(Key Performance Indicator 組織やプロジェクトの目標達成度を測るための指標)が設定されている。

豪州のメロン産業において、近年、最も世間の耳目を集めたのは、2018年に発生したロックメロンに関するリステリア菌(河川水や動物の腸管内など環境中に広く分布する細菌)集団感染事件である。同年1月から4月の間に、ニューサウスウェールズ州で6例、ビクトリア州で8例、クイーンズランド州で7例、タスマニア州で1例発生し、汚染メロンを食した計22人が感染、うち7人が死亡するなど、社会的にも大きな事件となった。ニューサウスウェールズ州政府による検証結果では、同州内の特定のメロン農家が生産したメロンに砂嵐などの悪天候によりリステリア菌が付着したことが主な原因と結論付けられた。当時、メロンの売り上げは事件発生前と比較して9割以上減少したとされているが、本件を受け、メロンズ・オーストラリアはニューサウスウェールズ州政府と連携し、 1)メロンの洗浄方法などに関する衛生基準の見直し 2)メロン農家への同基準の普及および遵守への取り組み 3)消費者に対するメロンの安全な取り扱いや保存方法などに関する広報活動-などを行っている。

(2)トレーサビリティ

前項のリステリア菌汚染事件を契機として、メロンズ・オーストラリアは、ニューサウスウェールズ州第一次産業省と共同でトレーサビリティ・プロジェクトを実施しており、豪州農林水産省(DAFF)からも補助金を受けている。本プロジェクトは、メロン業界のトレーサビリティ・システムを確立し、病原菌汚染に関する危機管理およびブランド力強化による輸出競争力の強化を目的としている。

これにより、 1)サプライチェーン内の流通管理 2)事故発生時の迅速な商品回収 3)不正取引の防止 4)ブランドの識別とプロモーション 5)農場のバイオセキュリティ(農作物や家畜への病原体の侵入や病気の蔓延を防ぐための取り組み)と生産管理の向上-などに貢献し、メロンに対する消費者への安心と信頼性を提供している。

(3)課徴金制度

豪州には、生産者の発意により、業界発展のための各種取り組みに活用する課徴金(チェックオフ)制度が存在する。本制度はDAFFを徴収者として法制化され、支払いは義務化されており、メロンに関しては2017年から導入されている。メロンは販売時または輸出時に1キログラム当たり0.004豪ドル(0.384円。ただし、病害虫の豪州国内侵入がない場合)の課徴金が徴収されており、これらは以下の三つの使途に向けられる(表2)。ただし、会計年度中の20トン未満の販売(路上マーケットや小規模レストランへの販売など)および輸出については、徴収の対象外となる。

ア プラントヘルス・オーストラリアの活動費

豪州の植物衛生を担う非営利研究団体のプラントヘルス・オーストラリアの運営費およびバイオセキュリティ対策に充てられる。同団体は、バイオセキュリティ問題に関する専門的な技術アドバイスや病害虫侵入時の支援、バイオセキュリティ計画と戦略の策定を行っている。

イ 研究開発費

メロン生産者の生産性および収益性を向上させるための研究開発、技術普及活動に関する費用に充てられる。

ウ 緊急植物病害虫対応費

豪州へのミバエなどの病害虫侵入により、バイオセキュリティが脅かされた場合に活用される緊急的な基金に充てられる。このため、病害虫の侵入が発生するまで、徴収義務は生じない。

(4)研究開発

上記のDAFFが徴収した課徴金の使途の一つである研究開発費は、園芸関係の非営利団体であるホート・イノベーションに配賦され、政府補助金などを合わせて年間100万豪ドル(9597万円)以上が研究開発費に充てられている。主な研究例は、 1)小売店などの店頭に並んだメロンの酸化を遅らせることによる賞味期限の長期化 2)メロンの熟成度を示す果皮色の基準化 3)メロンを丸ごと購入したいが、従来のサイズのメロンは食べ切れないというニーズに対応した小型メロン品種の開発と増産-などであり、現在、メロンに関する研究開発プロジェクトは、全部で30を超える(表3)。

これら研究開発プロジェクトの予算配分については、ホート・イノベーションがメロンズ・オーストラリアやメロン生産者と組織する諮問委員会により、研究開発に関するメロン戦略投資計画(注3)に基づき、優先研究課題を設定している(表4)。

(注3)2022~26年までの5カ年計画で、メロンの生産性の向上と安定供給、需要創出や持続可能性などについて、それぞれの戦略とKPI(Key Performance Indicator 組織やプロジェクトの目標達成度を測るための指標)が設定されている。

4 日本との関係

(1)主要輸出先である日本のメロン需給の動向

日本では、主にネット系メロンが生産されており、栽培形態は夏秋期収穫の露地栽培と、周年収穫が可能な温室栽培に大別される。アールス系品種が主体の温室栽培は、温室設置コストや冬春期の暖房コストがかかることや、露地栽培よりも栽培に手がかかることから、1玉当たり単価は露地栽培に比べて高い。また、冬春期は、温室で栽培された贈答用のアールス系の流通が主体となり、同時期に露地栽培メロンが端境期となることで、値ごろ感のある輸入メロンの需要が高まる。

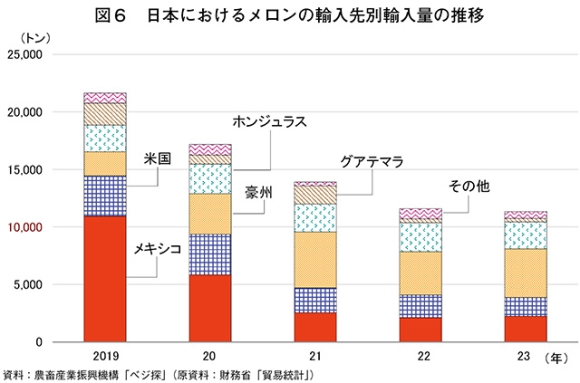

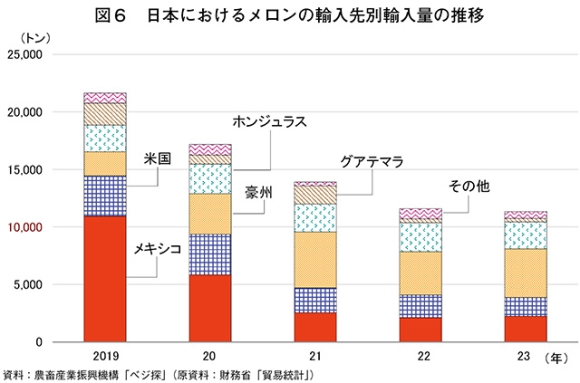

近年の日本の輸入動向は、2020年のCOVID-19の世界的流行による物流停滞や、その後の円安基調などにより輸入量は減少傾向となり、23年の輸入量は1万1336トンと19年の約半分となった(図6)。

日本のメロン輸入先を見ると、20年まではメキシコが最も多かったが、21年以降はそれまで徐々に輸入量が増加していた豪州が最大の輸入先となっている。メキシコを含む中南米諸国からは貯蔵性の高いノーネット系のハネデューメロンを中心に、同諸国より地理的優位性のある豪州からはネット系のロックメロンを中心に、それぞれ輸入されている(注4)。

(注4)日本におけるメロンの需給動向に関するより詳細な情報は、『野菜情報』2024年7月号「メロンの需給動向」(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/yasai/2407_yasai1.html)をご参照ください。

(2)日本への周年供給体制の構築

2018年11月、豪州北部準州ダーウィンで開催された日豪首脳会談で発出された共同声明の中で、経済協力分野として、日豪の季節が逆であることを利用した農業の生産協力を通じ、両国の国際市場への農産物輸出拡大の潜在性を認識した旨の文言が盛り込まれた。また、同年同月、クイーンズランド州農業漁業省(DAF)と日本の農林水産省は、食産業およびアグリビジネスにおける協力のための協力覚書に署名した。

これらを契機として、19年からクイーンズランド州北部のエアにある州政府の研究施設で、豪州側が土地や栽培ハウスを提供し、日本側はメロン生産者の現地派遣による技術協力、人材育成を行うなど、日本市場向けの通年供給を目的とした実証栽培などに関する相互協力が行われた。豪州産のメロン品種に日本式の栽培技術を適応させた場合、日本への輸出時に十分な品質が確保できるかなどが課題であったが、23年から商業的な出荷が実現している。また、DAFの輸出拡大に関する事業を活用し、メロン生産企業が日本向けの輸出拡大に向け、輸送時の温度モニターや効果的なポストハーベスト処理に関する各種取り組みを行っている。

メロンズ・オーストラリアへの取材によると、現在、日本は最も主要な輸出先であり、豪州産メロンは糖度などの品質が良く、消費者や小売業者などの実需者からの評価も高いことから、今後さらに輸出量を拡大できるとしている。さらに、豪州産の輸出が多くなる日本の冬春期は、手ごろな日本産露地作型メロンが出回らない時期であることから、日本の実需者に対し、日常的に食べられる豪州産メロンを提案しているとした。

(3)日本産メロンの豪州輸出に向けた動き

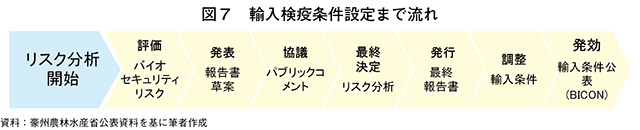

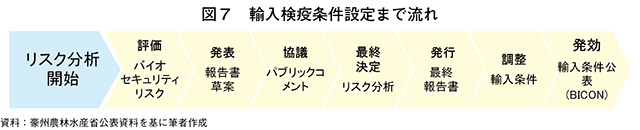

表1の通り、近年、豪州はメロンを輸入しておらず、2025年3月現在、日本産のメロンは豪州政府が植物検疫上の条件を設定していないことから、豪州向け輸出は不可とされている。他方でDAFFによると、22年に日本産メロンの豪州向け輸出協議の要請が日本政府よりあったことを受け、検疫条件設定に向けた日本産メロンの病害虫などに関するリスク分析などが開始されている(図7)。

DAFFは、特定の病害虫のリスク管理措置を行うことを前提として、日本産メロンの豪州向け輸出を認める内容の最終報告書案を24年10月に公表した。60日間のパブリックコメント期間を終え、現在は得られたコメントを検討している段階であり、25年半ばには最終報告書を公表する予定としている。豪州の日本食レストランからは、日本のメロンをデザートで提供したいとの声も聞かれており、輸出解禁後には日本食レストランや高級志向の飲食店などでの日本産メロンの提供が期待される。

日本では、主にネット系メロンが生産されており、栽培形態は夏秋期収穫の露地栽培と、周年収穫が可能な温室栽培に大別される。アールス系品種が主体の温室栽培は、温室設置コストや冬春期の暖房コストがかかることや、露地栽培よりも栽培に手がかかることから、1玉当たり単価は露地栽培に比べて高い。また、冬春期は、温室で栽培された贈答用のアールス系の流通が主体となり、同時期に露地栽培メロンが端境期となることで、値ごろ感のある輸入メロンの需要が高まる。

近年の日本の輸入動向は、2020年のCOVID-19の世界的流行による物流停滞や、その後の円安基調などにより輸入量は減少傾向となり、23年の輸入量は1万1336トンと19年の約半分となった(図6)。

日本のメロン輸入先を見ると、20年まではメキシコが最も多かったが、21年以降はそれまで徐々に輸入量が増加していた豪州が最大の輸入先となっている。メキシコを含む中南米諸国からは貯蔵性の高いノーネット系のハネデューメロンを中心に、同諸国より地理的優位性のある豪州からはネット系のロックメロンを中心に、それぞれ輸入されている(注4)。

(注4)日本におけるメロンの需給動向に関するより詳細な情報は、『野菜情報』2024年7月号「メロンの需給動向」(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/yasai/2407_yasai1.html)をご参照ください。

(2)日本への周年供給体制の構築

2018年11月、豪州北部準州ダーウィンで開催された日豪首脳会談で発出された共同声明の中で、経済協力分野として、日豪の季節が逆であることを利用した農業の生産協力を通じ、両国の国際市場への農産物輸出拡大の潜在性を認識した旨の文言が盛り込まれた。また、同年同月、クイーンズランド州農業漁業省(DAF)と日本の農林水産省は、食産業およびアグリビジネスにおける協力のための協力覚書に署名した。

これらを契機として、19年からクイーンズランド州北部のエアにある州政府の研究施設で、豪州側が土地や栽培ハウスを提供し、日本側はメロン生産者の現地派遣による技術協力、人材育成を行うなど、日本市場向けの通年供給を目的とした実証栽培などに関する相互協力が行われた。豪州産のメロン品種に日本式の栽培技術を適応させた場合、日本への輸出時に十分な品質が確保できるかなどが課題であったが、23年から商業的な出荷が実現している。また、DAFの輸出拡大に関する事業を活用し、メロン生産企業が日本向けの輸出拡大に向け、輸送時の温度モニターや効果的なポストハーベスト処理に関する各種取り組みを行っている。

メロンズ・オーストラリアへの取材によると、現在、日本は最も主要な輸出先であり、豪州産メロンは糖度などの品質が良く、消費者や小売業者などの実需者からの評価も高いことから、今後さらに輸出量を拡大できるとしている。さらに、豪州産の輸出が多くなる日本の冬春期は、手ごろな日本産露地作型メロンが出回らない時期であることから、日本の実需者に対し、日常的に食べられる豪州産メロンを提案しているとした。

(3)日本産メロンの豪州輸出に向けた動き

表1の通り、近年、豪州はメロンを輸入しておらず、2025年3月現在、日本産のメロンは豪州政府が植物検疫上の条件を設定していないことから、豪州向け輸出は不可とされている。他方でDAFFによると、22年に日本産メロンの豪州向け輸出協議の要請が日本政府よりあったことを受け、検疫条件設定に向けた日本産メロンの病害虫などに関するリスク分析などが開始されている(図7)。

DAFFは、特定の病害虫のリスク管理措置を行うことを前提として、日本産メロンの豪州向け輸出を認める内容の最終報告書案を24年10月に公表した。60日間のパブリックコメント期間を終え、現在は得られたコメントを検討している段階であり、25年半ばには最終報告書を公表する予定としている。豪州の日本食レストランからは、日本のメロンをデザートで提供したいとの声も聞かれており、輸出解禁後には日本食レストランや高級志向の飲食店などでの日本産メロンの提供が期待される。

5 おわりに

両国政府間の首脳会談や覚書により、メロンのほか、トマトやアスパラガスなどを対象に、豪州で日本式の実証栽培などが行われてきたが、メロンほど日本向け輸出が急増した品目はなく、日本のニーズに適応した好例と言えよう。豪州メロン業界による日本市場をターゲットにした各種の取り組みを踏まえると、同業界がいかに日本市場を重視しているかが分かる。

他方で、日本産メロンの豪州向け輸出解禁に向けた協議も進められているが、すべての農畜産物で高いバイオセキュリティレベルを要求する豪州市場であるがゆえに、今後の協議動向を注視したい。

日本では、メロンは贈答用などの高級品として流通しているものも多く、これら単価の高い日本産メロンの輸出が拡大すれば、日本政府が掲げる2025年に2兆円、30年に5兆円という日本産農林水産物・食品の輸出額目標に貢献すると期待される。

(赤松 大暢(JETROシドニー(現農林水産省畜産局食肉鶏卵課)))

他方で、日本産メロンの豪州向け輸出解禁に向けた協議も進められているが、すべての農畜産物で高いバイオセキュリティレベルを要求する豪州市場であるがゆえに、今後の協議動向を注視したい。

日本では、メロンは贈答用などの高級品として流通しているものも多く、これら単価の高い日本産メロンの輸出が拡大すれば、日本政府が掲げる2025年に2兆円、30年に5兆円という日本産農林水産物・食品の輸出額目標に貢献すると期待される。

(赤松 大暢(JETROシドニー(現農林水産省畜産局食肉鶏卵課)))