いちごの需給動向

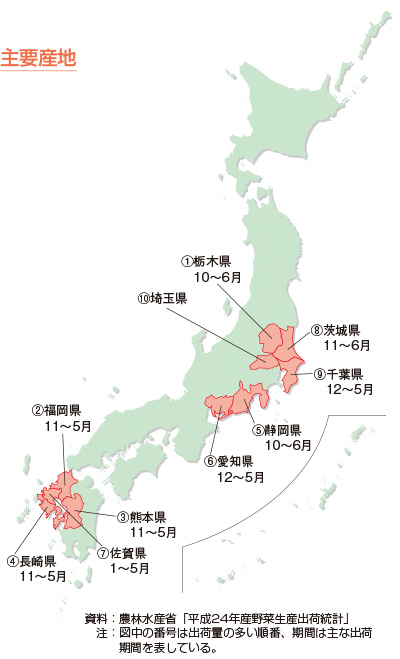

いちごは、栃木県、福岡県、熊本県および長崎県の出荷量上位4県で、全国のおよそ4割を占めている。このほかに、静岡県、愛知県および佐賀県が主産地である。いちごは、18世紀のオランダで、南米のチリ種と北米のバージニア種が交配されて大粒の品種に育成されたものが原型といわれている。日本には、江戸時代末期にオランダ人により長崎に伝えられ、「オランダいちご」呼ばれていた。その後、明治32年に宮内省新宿植物御苑掛長の福羽逸人氏がフランスの品種を改良し、「福羽」と命名した。

福羽は、昭和初期に静岡県久能山 (現在の静岡県静岡市)の石垣栽培に導入されて有名になった。戦後の経済成長に伴い施設栽培が普及し、昭和33年に栃木県御厨町農協(現在のJA足利)参事の仁井田一郎氏により高冷地育苗技術が開発されたことで、5~6月のみの収穫だったものが、11~12月にも収穫できるようになった。

いちごの生育適温は、18~23度と、比較的冷涼な気候を好むことから、冬春期(11~翌6月)の収穫および出荷が多く行われている。主産地では、夜冷、低温暗黒、高冷地、ポット育苗といった、低温で花芽分化が促進される特性を生かした育苗方法により、長期出荷を行っている。

作付面積・出荷量・単収の推移

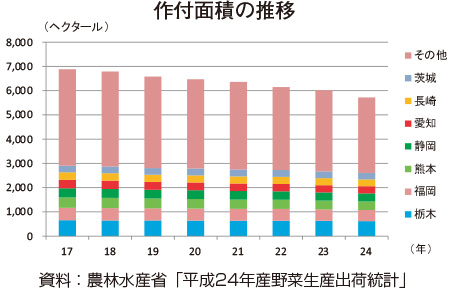

作付面積は減少傾向で推移しており、平成24年は5720ヘクタール(前年比95.0%、300ヘクタール減)となっている。主産地の作付動向は、栃木県617ヘクタール(同97.6%、15ヘクタール減)、福岡県464ヘクタール(98.5%、7ヘクタール減)と減少している。また、主産地以外の産地では、3112ヘクタール(同93.0%、236ヘクタール減)となっている。

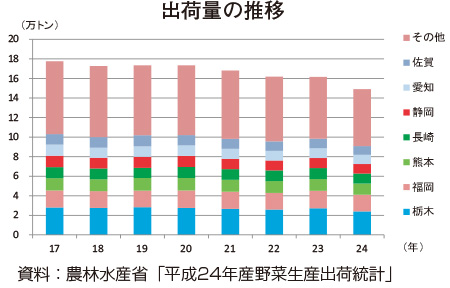

出荷量は、24年は14万9000トン(前年比92.2%、1万2600トン減)となっている。主産地の出荷動向は、栃木県2万4000トン(同88.2%、3200トン減)、福岡県1万7100トン(同95.5%、800トン減)と減少している。主産地以外の産地も5万8240トン(同92.0%、5030トン減)と減少している。

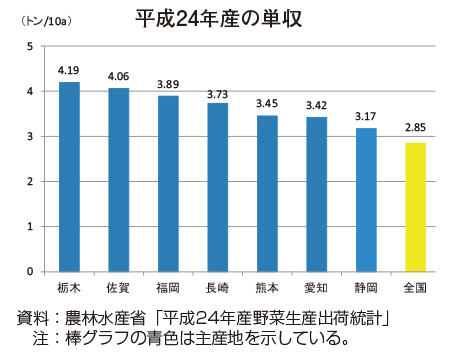

10アール当たり収量については、栃木県の4.19トンが最も多く、次いで佐賀県の4.06トンと続き、主産県では、全国平均(2.85トン)より多くなっている。

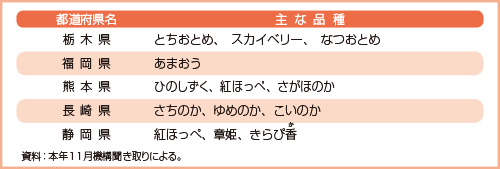

作付されている主な品種

各産地は、贈答用の品種としても流通している「あまおう」(福岡県)や、「スカイベリー」(栃木県)などに代表される、県外での栽培を許諾していないオリジナルの品種を持っており、重複する品種は少ない。一方、「とちおとめ」(栃木県)や「さがほのか」(佐賀県)といった品種は、知名度を広め、自県産の有利販売につなげることを目的に県外栽培を許諾しているため、多くの産地で栽培されている。

近年上昇する肥料農薬コストや、暖房コストなどにより生産者の収益は悪化しており、コスト低減に向けた栽培技術の確立が課題となっている。福岡県では、高設ベット栽培において、電熱線をクラウン(株元)に接触させて21度で直接加温するクラウン部局部加温技術を確立させるなど、各産地は技術開発を盛んに行っている。

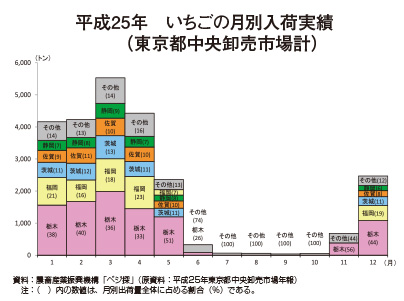

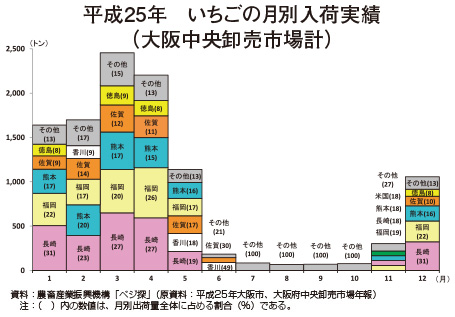

東京都・大阪中央卸売市場における月別入荷実績

東京都中央卸売市場のいちごの月別入荷実績(平成25年)を見ると、3月を最盛期に、11月から翌5月の間が主な入荷時期となる。出荷量全国第1位の栃木県産を主体に、福岡県産、茨城県産、佐賀県産、静岡県産などが入荷している。端境期となる夏場は、米国産が過半を占めているが、北海道や東北地方、長野県の高冷地など、夏季冷涼な一部産地において、夏秋いちごが栽培されている。

大阪中央卸売市場のいちごの月別入荷実績(平成25年)を見ると、東京都中央卸売市場同様、3月を最盛期に、11月から翌5月が主な入荷時期となっており、大産地である長崎県産、福岡県産、熊本県産および佐賀県産のほかに、徳島県産および香川県産が入荷している。夏場の端境期も同様に、米国産が過半を占めているが、一部、メキシコ産およびフィリピン産も入荷している。

東京都中央卸売市場における価格の推移

国内産の東京都中央卸売市場の価格(平成25年)は、キログラム当たり774~2858円(年平均単価1557円)の幅で推移している。年別の価格の推移を見ると、天候などの影響を受けるものの、入荷量が増加する11月から下降し、12月にクリスマス需要でいったん上昇した後は下降基調となり、5月には、最安値となる。6月以降は、北海道や東北など、産地が限られることから、入荷量が減少し、再び高値基調となる。

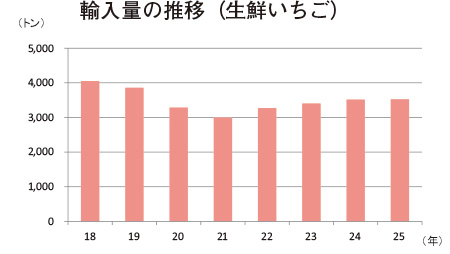

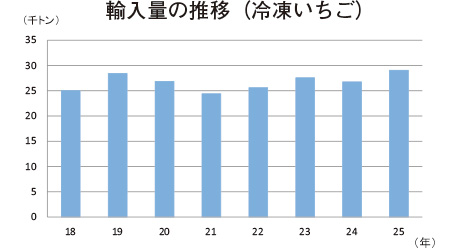

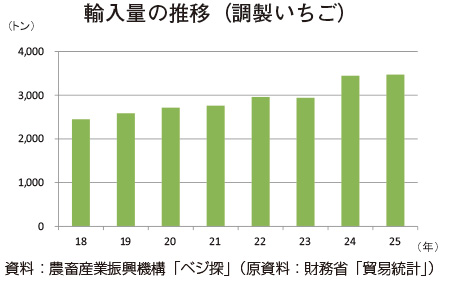

輸入量の推移

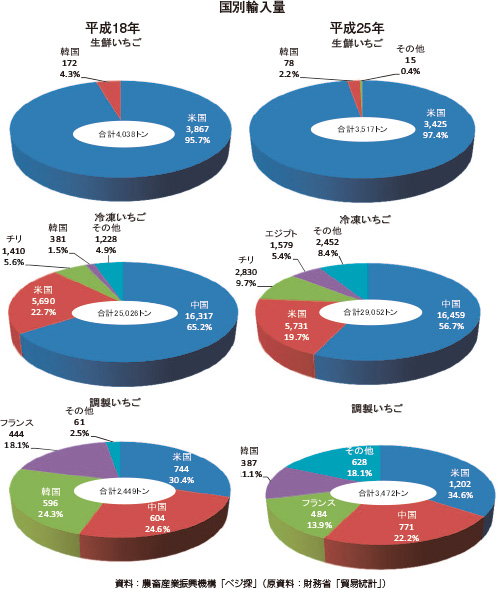

生鮮いちごは、主にケーキなどの材料に使用されており、輸入量は、平成18年には4038トンあったものの、19年以降は、残留農薬などに関するポジティブリスト制度の施行などにより減少し、21年には2992トンとなった。その後は増加傾向で推移し、25年は3517トンとなった。

冷凍いちごは、主にジュースやジャムなどの原料に使用されており、その輸入量は、近年2万5000トン前後で推移していたが、25年には2万9052トンに増加した。

調製いちごは、ピューレ、またはパルプ状にしたもので、主にかき氷やキャンディーなどの原料に使用されており、その輸入量は、増加傾向で推移し、18年の2449トンから、25年は3472トンとなった。

平成25年の輸入量を国別で見てみると、生鮮いちごは、米国3425トン(輸入量に占めるシェア97.4%)のほかに、韓国からも輸入されている。冷凍いちごは、中国1万6459トン(同56.7%)、米国5731トン(同19.7%)、のほかに、チリ、エジプトなどからも輸入されている。調製いちごは、米国1202トン(同34.6%)、中国771トン(同22.2%)のほかに、フランス、韓国などからも輸入されている。

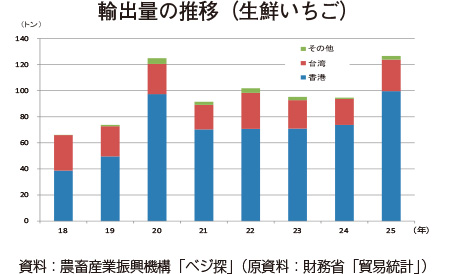

輸出量の推移

生鮮いちごの輸出量を見ると、香港向けは平成18年の38トンから25年の99トンと増加傾向にある中で、台湾向けも20トン前後と、一定量は輸出されている。量は少ないものの、最近は、シンガポールやタイなどにも輸出されている。

消費の動向

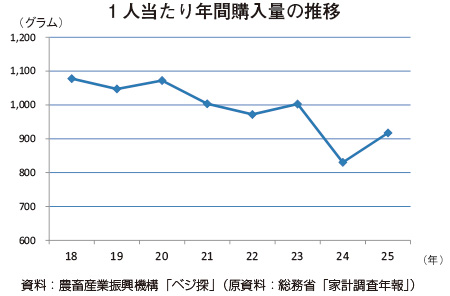

いちごは、各産地において品種改良されており、色、形、食味などが違うため、それぞれ、オリジナルブランドとして出回っている冬春定番の果実的野菜である。1人当たりの年間購入量は減少傾向にあり、平成25年は前年よりかなり大きく増加したものの、917グラムと2年連続で1キログラムを下回った。

いちごは、野菜や果物の中でも、ピーマン、キウイなどに次いで、ビタミンCが100グラム中62ミリグラムと豊富に含まれており、体内でビタミンCを合成できない人間にとって、5~6粒食べるだけで、1日に必要なビタミンCを摂取することができる。また、葉酸やカリウム、抗酸化作用で知られるポリフェノールの一種であるアントシアニンなども含まれている。

通勤によるストレスのほかに、パソコンなどの画面を見ることが日常的となった現代では、体内のビタミンCは眼のストレスからも、大量に消費されていることが報告されている。そのためにも、さっと水洗いするだけで、食べられるいちごは、簡単にビタミンなどを補給できるので、これから旬を迎えるこの時期は、冷蔵庫に常備し、毎朝、手軽に食べたいものである。

今月の野菜「いちご」