トマトの需給動向

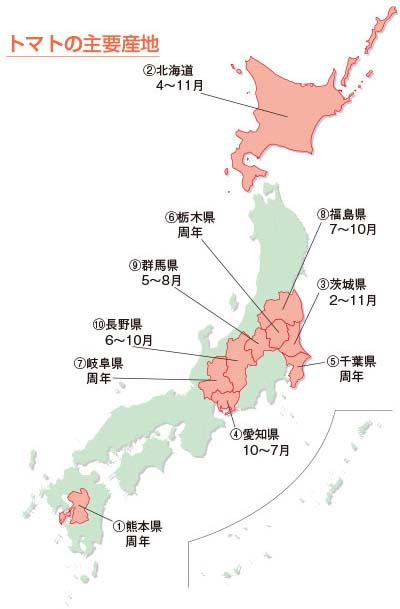

トマトは、熊本県、北海道、茨城県、愛知県の出荷量上位4道県で、全国のおよそ4割を占めている。このほかに、千葉県、栃木県および岐阜県が主産地である。トマトは、アンデス山脈の西側のペルー、エクアドル、ボリビアにかけての高原が原産といわれ、日本では、江戸時代初期にオランダ人により、観賞用または薬用として伝えられたとされている。その後、明治時代に米国から品種改良されたものが伝わったが、酸味と香りが強く、食用としては広がらなかった。しかし、戦後の食の洋風化とともに、栽培技術の発展や品種改良の結果、急速に消費量が拡大した。

トマトの生育適温は、昼が25~30度、夜が10~15度と、大きな寒暖差を好む。強い光を浴びることで、葉数が増加し、丈夫な株ができる。トマトは、土壌病害の予防と土壌に合った根の伸長を促進するため、穂木のトマトと台木のトマトを接木した苗を使用する。

トマトの作型は、冬春(12~6月)の促成および半促成栽培、夏秋(7~11月)の雨よけおよび露地栽培があり、年間を通じて各産地から出荷されている。

作付面積・出荷量・単収の推移

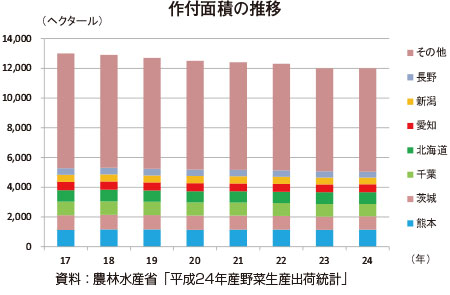

トマトの作付面積は減少傾向にあったが、平成24年は1万2000ヘクタール(前年比100%)となっている。主産地の作付動向は、熊本県1150ヘクタール(同100.9%、10ヘクタール増)、北海道791ヘクタール(100.9%、7ヘクタール増)と微増傾向だが、長野県399ヘクタール(同95.5%、19ヘクタール減)と、他の主産地では減少している。また、主産地以外の産地では、6954ヘクタール(同100.3%、23ヘクタール増)となっている。

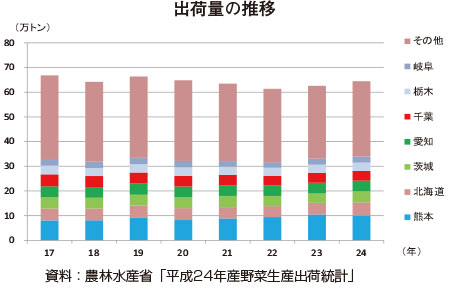

出荷量は、高収量技術の普及で主産地を中心に増加しており、24年は64万4500トン(前年比103.0%、1万8600トン増)となっている。主産地の出荷動向は、熊本県10万400トン(同96.2%、4000トン減)と減少しているが、北海道5万3400トン(同112.2%、5800トン増)、茨城県5万3400トン(前年比117.9%、6800トン増)と増加している。主産地以外の産地も30万5200トン(同103.3%、9700トン増)と増加している。

10アール当たり収量については、栃木県の9.28トンが最も多く、次いで熊本県の9.07トンと続くなど、主産地の単収が高い。全国平均は、6.02トンとなっている。

作付されている主な品種

主な品種を見ると、トマトモザイクウイルスや萎凋病などへの耐病性やネマトーダへの耐虫性を持ち、草勢が中程度で着果性が良い、りんか409が各産地で作付けされている。また、同様の複合耐病虫性を持ち、草勢が中強程度の桃太郎ファイトも多く、各地とも、作付ほ場の状況により、品種を選定している。

多年草植物であるトマトの特性を生かした高収量栽培として、長期多段どり溶液栽培がオランダで盛んに行われており、日本でも導入され、各地に普及している。しかし、無理なつる下ろしや斜め誘引などによる果実肥大不良や品質低下の問題があったことから、栃木県では、国庫補助事業を活用し、トマトハイワイヤー整枝法(高さ3メートルでのつる下ろし誘引)の研究を行い、ハイワイヤー誘引で欠かせない高所作業台車を開発し、普及を図った。これにより、品質低下を抑えた越冬周年栽培が可能となった。

一方、短期どり栽培についても、高糖度の果実を安定生産する技術として、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構が、低段密植栽培を開発し、各地の高糖度トマト栽培で活用されている。

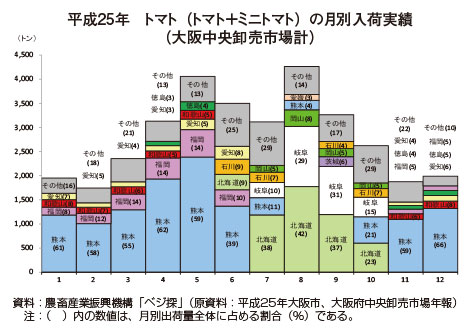

東京都・大阪中央卸売市場における月別入荷実績

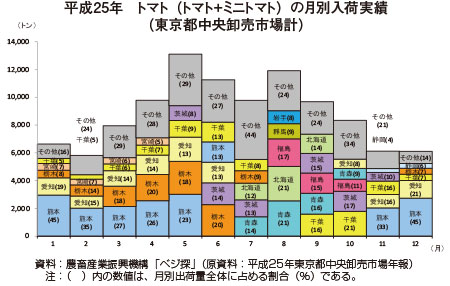

東京都中央卸売市場のトマトの月別県別入荷実績(平成25年)を見ると、冬春は西南暖地、関東地方および東海地方からの入荷となり、熊本県産、栃木県産、愛知県産などが中心となる。夏秋は東北地方および北海道からの入荷となり、青森県産、北海道産、福島県産などが中心となり、盛夏期の8月を除いて、関東地方の茨城県産も入荷される。

大阪中央卸売市場のトマトの月別県別入荷実績(平成25年)を見ると、冬春は主に西南暖地からの入荷となり、熊本県産、福岡県産が中心となる。また、近在ものとして和歌山県産が入荷する。夏秋は北海道、東海地方、北陸地方および中国地方からの入荷となり、北海道産、岐阜県産、石川県産および岡山県産の入荷が中心となる。

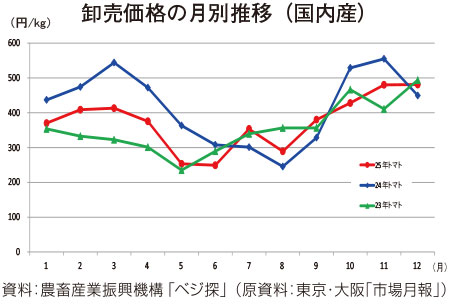

東京都中央卸売市場における価格の推移

国内産の東京都中央卸売市場の価格(平成25年)は、キログラム当たり249~481円(年平均単価373円)の幅で推移している。年別の価格の推移を見ると、天候などの影響を受けるものの、暖候期の3月を境に下降基調となり、冬春の促成ものが終盤となる中、夏秋の雨よけものの入荷が始まる6月には最安値となる。9月は、朝夕の気温の低下に伴い、入荷量が減少することから、再び価格は高値基調となる。

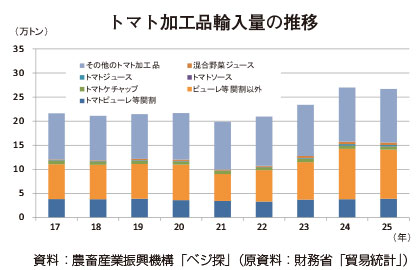

輸入量の推移

生鮮トマトの輸入量は、平成17年には5894トンあったものの、18年以降は、残留農薬などに関するポジティブリスト制度の施行などにより大きく減少し、20年には1976トンとなった。その後、輸入量は回復し、24年は6436トン、25年は8630トンと増加した。

トマト加工品は、17年以降、21万トン前後で推移していたが、24年以降は、約26万トンと増加している。これは、主に輸入量の過半を占めるトマトピューレについて、24年にトマトが健康に良いとの研究成果などを受けて、健康志向の高まりからトマトブームとなり、トマトジュースなどの原料として輸入が増加したことによると思われる。

平成25年の輸入量を国別で見てみると、生鮮トマトは、米国4184トン(輸入量に占めるシェア48.1%)、韓国3203トン(同37.1%)のほかに、ニュージーランドやカナダからも輸入されている。また、トマト加工品は、イタリア10万2445トン(同38.4%)、中国4万4351トン(同16.6%)、米国3万4770トン(同13.0%)、ポルトガル3万1771トン(同11.9%)のほかに、トルコなどからも輸入されている。

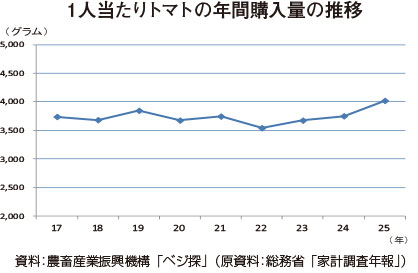

消費の動向

生鮮野菜の中で、トマトは、1人当たりの年間購入量は、およそ3700グラム前後で推移していたが、平成24年からのトマトブームにより、25年には、4021グラムと4000グラムを超えた。

近年は、消費者の好みを反映し、食べ切りサイズの中玉トマトや、栽培方法の工夫によって、さらに糖度を高めたフルーツトマトなどのアイテムが増えている。また、イタリア料理の人気の高まりや健康志向により、「シシリアンルージュ」などの「リコピン」含有量の多い赤色系調理用トマトの需要も伸びている。

「トマトが赤くなると医者が青くなる」という西洋のことわざがあるとおり、トマトにはさまざまな効能がある。ビタミンAの含有量はそれほど多くはないが、1回に食べる量や頻度が高いため、緑黄色野菜とされている。赤い色素であるリコピンには、有害な活性酸素の働きを抑える強い抗酸化作用があり、がんや動脈硬化などの生活習慣病を予防する効果が期待できる。また、コラーゲンを合成するビタミンCや、タンパク質や脂肪の代謝を助けるビタミンB6、整腸作用のあるペクチン、高血圧を防ぐカリウムやルチンなども含む。さらに、クエン酸やリンゴ酸などの独特の酸味が胃液の分泌を促す働きがあるため、夏場に食欲を増進させる効果も期待できる。

今月の野菜「トマト」