ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 産地における農産物のブランド化と新規就農者の取り組み -徳島県鳴門市「コウノトリれんこん」-

日本大学生物資源科学部 食品ビジネス学科 教授 宮部 和幸

【要約】

徳島県鳴門市のれんこん畑にコウノトリが飛来し、繁殖を始めた。れんこん畑でコウノトリが育ち、環境にやさしい農法で栽培されたれんこんは「コウノトリれんこん」と名付けられた。これは、単にイメージに依拠したネーミングだけでなく、コウノトリと共生するれんこんという実質的裏付けを伴うブランド化が重要であることを意味している。また、ブランド化の実質的裏付けに関して、説得力を持って発信できるのは、コウノトリれんこん特別栽培部会の生産者たちである。環境に配慮した農法による鳴門産れんこんのブランド化への取り組みと、農業のライフスタイルに魅せられ、全く別の世界から新規就農し、コウノトリれんこん特別栽培部会長に就任した女性農業者の事例を基に考察し、報告する。

1 はじめに-なぜ、「コウノトリ」なのか-

「コウノトリ」といえば、どのようなイメージを抱くだろうか。アンデルセン童話にある「赤ちゃんを運ぶコウノトリ」や、「コウノトリが住み着いた家には幸福が訪れる」というヨーロッパの言い伝えなど、いわゆる“幸せを運ぶ”という好感のイメージを持たないだろうか。

このコウノトリは、現在、わが国では455羽が確認されている(注1)。日本各地でその飛来は見られるが、コウノトリの繁殖地は少ない。コウノトリが繁殖地として好むのは、餌となる水生動物が豊富に生息する湿地であり、徳島県の北東端、鳴門地域(産地)のれんこん畑は、ほぼ一年中、淡水状態を保つ湿地である。さらに家族経営の生産者が主体となって、農薬・化学肥料を減らし、水路の整備や草刈りなど畑の保全を長年行ってきた。鳴門産地のれんこん畑にコウノトリが飛来し、繁殖を始めたのは今から10年ほど前のことである。れんこん畑でコウノトリが育ち、環境にやさしい農法で栽培されたれんこんは、「コウノトリおもてなしれんこん」(以下「コウノトリれんこん」という)として認証された。

本調査は、鳴門地域におけるコウノトリれんこんのブランド化の取り組みと、農業のライフスタイルに魅せられて、全く別の世界から新規就農した女性農業者に関する報告である。

このコウノトリは、現在、わが国では455羽が確認されている(注1)。日本各地でその飛来は見られるが、コウノトリの繁殖地は少ない。コウノトリが繁殖地として好むのは、餌となる水生動物が豊富に生息する湿地であり、徳島県の北東端、鳴門地域(産地)のれんこん畑は、ほぼ一年中、淡水状態を保つ湿地である。さらに家族経営の生産者が主体となって、農薬・化学肥料を減らし、水路の整備や草刈りなど畑の保全を長年行ってきた。鳴門産地のれんこん畑にコウノトリが飛来し、繁殖を始めたのは今から10年ほど前のことである。れんこん畑でコウノトリが育ち、環境にやさしい農法で栽培されたれんこんは、「コウノトリおもてなしれんこん」(以下「コウノトリれんこん」という)として認証された。

本調査は、鳴門地域におけるコウノトリれんこんのブランド化の取り組みと、農業のライフスタイルに魅せられて、全く別の世界から新規就農した女性農業者に関する報告である。

2 徳島県のれんこん生産

徳島県のれんこん栽培は、吉野川下流域、特に旧吉野川の低湿地帯を有する鳴門市を中心とした県北東部地域に集中している(図1)。特に吉野川下流のデルタ地帯は全国有数の肥沃地帯であり、灌がい施設も整備され、れんこん栽培に最も適した地域でもある(注2)。

徳島県でれんこん栽培が本格的に始まったのは、1946(昭和21)年の昭和南海地震発生時にさかのぼる。この地震によって沿岸地域の水田が塩害に見舞われ、稲作が困難となった。れんこんは塩害にも比較的強いことから、転作する生産者が相次いだ。

1949(昭和24)年当時、124ヘクタールあった作付面積は、約20年後の71(昭和46)年には1,100ヘクタールまで増加したが、その後、宅地への転用、れんこんの腐敗病による品質低下、高齢化による担い手不足などを要因として面積は減少していった。

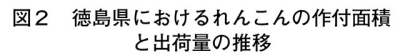

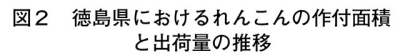

図2は、2000(平成12)年度以降の徳島県におけるれんこんの作付面積と出荷量の推移を示したものである。作付面積は2000年度の621ヘクタールから12(平成24)年度の527ヘクタールへ10年あまりの間に100ヘクタールも減少したが、それ以降は525ヘクタール前後と横ばいで推移している。出荷量は年度ごとの変動は見られるが、全体の傾向として2000年度の8,330トンから22(令和4)年度の4,050トンへ大幅に減少している。

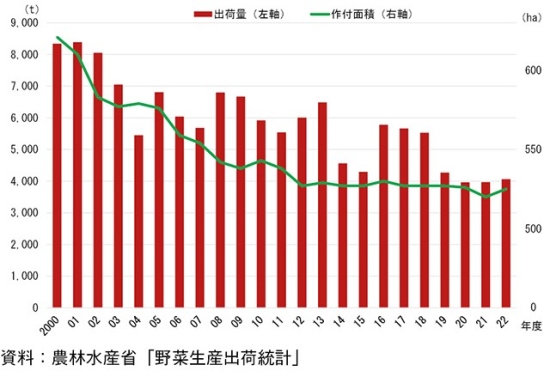

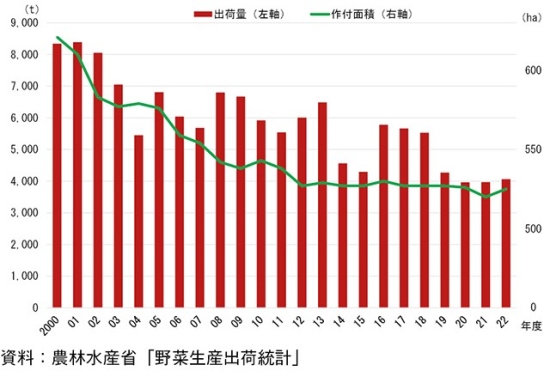

図3は、こうした徳島県の出荷量の減少スピードを、徳島県を含む全国のれんこん生産上位3県の出荷量の増減率(2000年度=100)の推移から見たものである。全国で最も出荷量の多い茨城県は、2000年度以降100%~120%の間の増減率で推移しており、産地としての規模が維持されていることが確認できる。一方、徳島県と佐賀県の出荷量は、2003年度までほぼ同じペースで減少していたが、それ以降、佐賀県は増加に転じているのに対して、徳島県は減少が続いており、上位3県の中で、徳島県の出荷量だけが他県よりも減少スピードを速めている。

図3は、こうした徳島県の出荷量の減少スピードを、徳島県を含む全国のれんこん生産上位3県の出荷量の増減率(2000年度=100)の推移から見たものである。全国で最も出荷量の多い茨城県は、2000年度以降100%~120%の間の増減率で推移しており、産地としての規模が維持されていることが確認できる。一方、徳島県と佐賀県の出荷量は、2003年度までほぼ同じペースで減少していたが、それ以降、佐賀県は増加に転じているのに対して、徳島県は減少が続いており、上位3県の中で、徳島県の出荷量だけが他県よりも減少スピードを速めている。

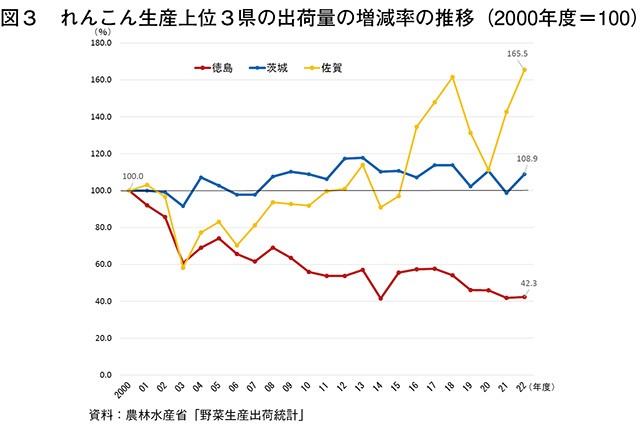

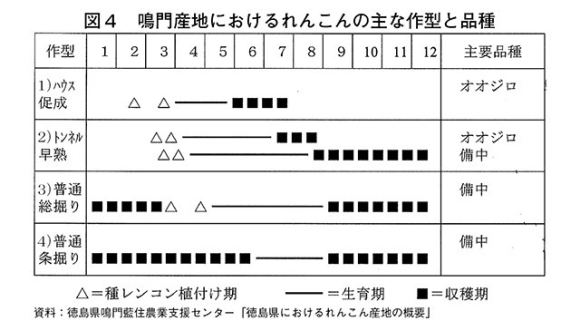

図4は、徳島県内の主要な産地である鳴門産地におけるれんこんの主な作型と品種を示したものである。節間が長く、すらりとした形状の「備中(晩生)」や「オオジロ(早生)」といった品種が多く栽培されており、それぞれ、1)ハウス促成(被覆栽培)、2)トンネル早熟(被覆栽培)、3)普通総掘り(畑の全てのれんこんを収穫する露地栽培)、4)普通条掘り(種れんこん用として収穫しない条を残す露地栽培)―などの作型で生産されている。また、出荷先は京阪神市場を中心に周年出荷されている。

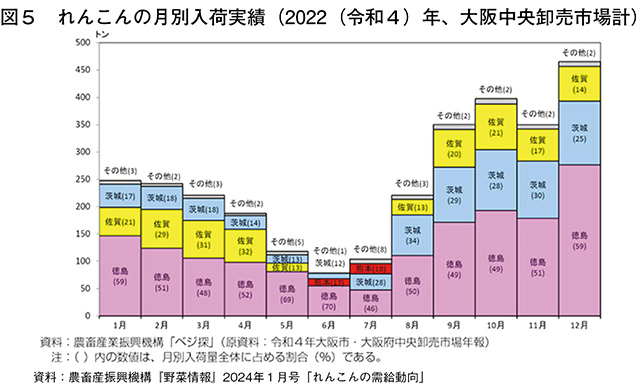

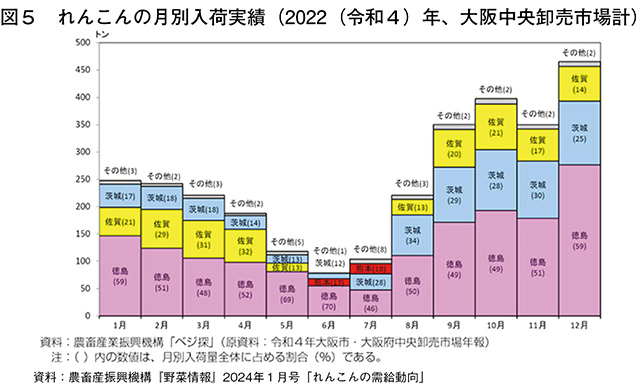

図5の大阪中央卸売市場計の月別入荷実績によれば、徳島県産れんこんはおせち料理向けの需要が高まる12月には市場入荷量の6割を占め、その他の月も5~7割を占めている。出荷量の減少傾向が見られるものの、依然として京阪神市場での占有率は高く、れんこんといえば、甘くて、シャキシャキとした歯ごたえのある白い徳島県産れんこんを連想する関西の消費者は少なくない。

徳島産れんこんは、収穫する数週間前には葉を刈り取り、地下部への酸素の供給を絶つ。この工程を加えることによって、表皮が茶色に変色するのを防ぎ、れんこんの白さを保つことができるのである。また、れんこんの収穫には、水を張ったままでポンプの水圧により掘り出す「水掘り」と、水を抜いて行う「鍬掘り」の二つの方法があるが、徳島県の場合、れんこん畑の粘土質が強いため、後者の鍬掘り方法が主流である。生産者は、れんこん掘取り機で表土を取り除いた後、柄の短い熊手を使って、一つ一つ手掘りで傷を付けないよう掘り出すなど、手作業で丁寧に収穫した商品づくりも特筆すべき点である。重い粘土質の土で育ったれんこんは身がしまり、シャキシャキとした食感をもたらすだけでなく、口の中で咀嚼時間が長くなるため、甘みが感じられる特徴がある。

徳島県でれんこん栽培が本格的に始まったのは、1946(昭和21)年の昭和南海地震発生時にさかのぼる。この地震によって沿岸地域の水田が塩害に見舞われ、稲作が困難となった。れんこんは塩害にも比較的強いことから、転作する生産者が相次いだ。

1949(昭和24)年当時、124ヘクタールあった作付面積は、約20年後の71(昭和46)年には1,100ヘクタールまで増加したが、その後、宅地への転用、れんこんの腐敗病による品質低下、高齢化による担い手不足などを要因として面積は減少していった。

図2は、2000(平成12)年度以降の徳島県におけるれんこんの作付面積と出荷量の推移を示したものである。作付面積は2000年度の621ヘクタールから12(平成24)年度の527ヘクタールへ10年あまりの間に100ヘクタールも減少したが、それ以降は525ヘクタール前後と横ばいで推移している。出荷量は年度ごとの変動は見られるが、全体の傾向として2000年度の8,330トンから22(令和4)年度の4,050トンへ大幅に減少している。

図4は、徳島県内の主要な産地である鳴門産地におけるれんこんの主な作型と品種を示したものである。節間が長く、すらりとした形状の「備中(晩生)」や「オオジロ(早生)」といった品種が多く栽培されており、それぞれ、1)ハウス促成(被覆栽培)、2)トンネル早熟(被覆栽培)、3)普通総掘り(畑の全てのれんこんを収穫する露地栽培)、4)普通条掘り(種れんこん用として収穫しない条を残す露地栽培)―などの作型で生産されている。また、出荷先は京阪神市場を中心に周年出荷されている。

図5の大阪中央卸売市場計の月別入荷実績によれば、徳島県産れんこんはおせち料理向けの需要が高まる12月には市場入荷量の6割を占め、その他の月も5~7割を占めている。出荷量の減少傾向が見られるものの、依然として京阪神市場での占有率は高く、れんこんといえば、甘くて、シャキシャキとした歯ごたえのある白い徳島県産れんこんを連想する関西の消費者は少なくない。

徳島産れんこんは、収穫する数週間前には葉を刈り取り、地下部への酸素の供給を絶つ。この工程を加えることによって、表皮が茶色に変色するのを防ぎ、れんこんの白さを保つことができるのである。また、れんこんの収穫には、水を張ったままでポンプの水圧により掘り出す「水掘り」と、水を抜いて行う「鍬掘り」の二つの方法があるが、徳島県の場合、れんこん畑の粘土質が強いため、後者の鍬掘り方法が主流である。生産者は、れんこん掘取り機で表土を取り除いた後、柄の短い熊手を使って、一つ一つ手掘りで傷を付けないよう掘り出すなど、手作業で丁寧に収穫した商品づくりも特筆すべき点である。重い粘土質の土で育ったれんこんは身がしまり、シャキシャキとした食感をもたらすだけでなく、口の中で咀嚼時間が長くなるため、甘みが感じられる特徴がある。

3 コウノトリれんこんとは

コウノトリは、カエルやザリガニ、ドジョウなどを主食とし、1日に500グラム(ドジョウ換算で約80匹)もの餌を必要とする肉食の鳥である(注3)(写真1)。コウノトリが主食とするザリガニは、れんこんの芽を切ったり、畑に穴を空けて水を漏らしたり、れんこんに傷をつけて商品価値を落としたりするなど、れんこん栽培においては、いわゆる厄介者であった。一般的に、野鳥は野菜栽培との相性は良くないが、ザリガニを好んで食べてくれるコウノトリとれんこん栽培の相性は良好である。

2015(平成27)年2月、鳴門地域のれんこん畑にコウノトリのつがいが飛来し、17年3月、兵庫県豊岡地域に次ぎコウノトリの雛が誕生した。以来、鳴門地域では「“幸せを運ぶ”コウノトリ」が選んだ地域として、官民を挙げての環境づくりやPR活動がスタートした。とりわけ、れんこん畑はコウノトリの餌場となるため、水生動物が生息できる環境を整備することが急務であり、それまでよりもさらに環境に配慮した農法を行い、農薬・化成肥料を慣行比5割減とする特別栽培を開始した。

鳴門市では、環境に配慮した農法で生産される農産物に対して「コウノトリおもてなし」ロゴマークを作成(図6)、2017年8月からブランド認証基準(表1)を設定して認証を開始し、同ブランド認証農産物の第1号として特別栽培れんこん「コウノトリおもてなしれんこん(コウノトリれんこん)」が誕生した(写真2)。翌月からは、航空便を利用し、鮮度を維持したこだわりれんこん(コウノトリが繁殖できる土地で、一本一本手作業で掘って収穫された安全・安心で、甘くてシャキシャキとした白いれんこん)として、関東市場への出荷を始めたのである。また、売上金の一部はコウノトリの保護活動に寄付する、いわゆる「寄付付き商品」としての性格も有していた。

コウノトリれんこん特別栽培の部会員数と栽培面積を図7に示した。2017年度は11戸で4.7ヘクタールからスタートし、5年後の22年度では17戸、11.5ヘクタールとなっている。産地に占める部会員数および面積は大きくはないが、部会員の年齢層に着目すれば、30歳代1人、40歳代10人、50歳代2人、60歳代以上4人となっており、同部会は若年層で占められていることがわかる。また、同部会は、徳島県農業協同組合(JA徳島県)のれんこん部会として、現在、個選個販の出荷形態を採用している。

2015(平成27)年2月、鳴門地域のれんこん畑にコウノトリのつがいが飛来し、17年3月、兵庫県豊岡地域に次ぎコウノトリの雛が誕生した。以来、鳴門地域では「“幸せを運ぶ”コウノトリ」が選んだ地域として、官民を挙げての環境づくりやPR活動がスタートした。とりわけ、れんこん畑はコウノトリの餌場となるため、水生動物が生息できる環境を整備することが急務であり、それまでよりもさらに環境に配慮した農法を行い、農薬・化成肥料を慣行比5割減とする特別栽培を開始した。

鳴門市では、環境に配慮した農法で生産される農産物に対して「コウノトリおもてなし」ロゴマークを作成(図6)、2017年8月からブランド認証基準(表1)を設定して認証を開始し、同ブランド認証農産物の第1号として特別栽培れんこん「コウノトリおもてなしれんこん(コウノトリれんこん)」が誕生した(写真2)。翌月からは、航空便を利用し、鮮度を維持したこだわりれんこん(コウノトリが繁殖できる土地で、一本一本手作業で掘って収穫された安全・安心で、甘くてシャキシャキとした白いれんこん)として、関東市場への出荷を始めたのである。また、売上金の一部はコウノトリの保護活動に寄付する、いわゆる「寄付付き商品」としての性格も有していた。

コウノトリれんこん特別栽培の部会員数と栽培面積を図7に示した。2017年度は11戸で4.7ヘクタールからスタートし、5年後の22年度では17戸、11.5ヘクタールとなっている。産地に占める部会員数および面積は大きくはないが、部会員の年齢層に着目すれば、30歳代1人、40歳代10人、50歳代2人、60歳代以上4人となっており、同部会は若年層で占められていることがわかる。また、同部会は、徳島県農業協同組合(JA徳島県)のれんこん部会として、現在、個選個販の出荷形態を採用している。

4 新規就農者の取り組み

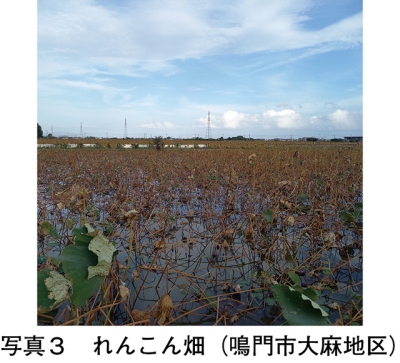

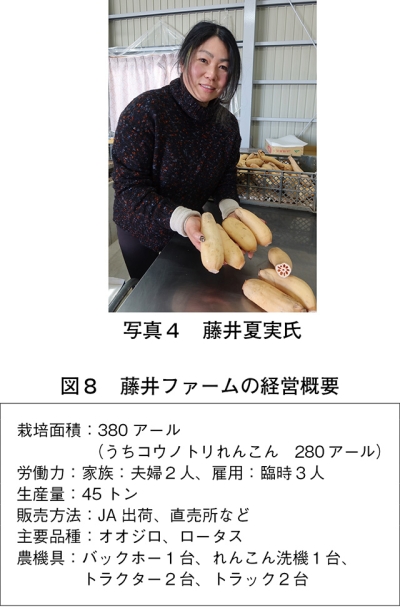

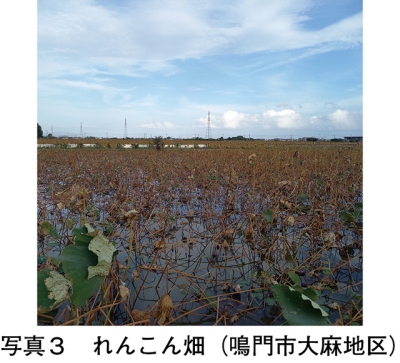

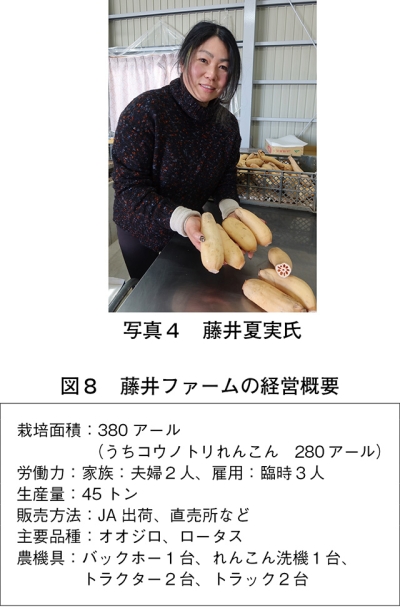

コウノトリれんこんの栽培第1号で、現在、コウノトリれんこん特別栽培部会(以下「栽培部会」という)会長の藤井夏実氏は、2013年、農業とは全く異なる世界から家族5人で鳴門市大麻地区に移住した新規就農者である(注4)。藤井氏がれんこんを生産する大麻地区は、経済産業省の伝統的工芸品に指定されている大谷焼陶器に使用される強い粘土質の土壌が特徴であり、その土圧で身の締まったれんこんが育つ、県内でも有数のれんこん産地である(写真3)。

藤井氏は、サラリーマン家庭で育ち、平日は起きている間に家族で顔を合わせることがほとんどなく、一緒に遊んだ記憶がなかった。母方のにんじん農家で繁忙期に収穫の手伝いをしていた程度であり、農業経験が全く無いのに等しかったが、自分たちは子どもたちとの時間を持てるようなライフスタイルをつくりたいと願い、県内で農業ができる環境をひたすら探した(写真4)。

その熱い想いから、「農業をしたいという若い女性がいると巷で有名になったんです」と藤井氏は話す。「そんなに本気で農業がやりたいのなら面倒をみよう」とれんこん生産者の竹村昇氏(こうのとり農産合同会社代表)が声をかけ、藤井氏夫婦は竹村氏の下でれんこん栽培を一から学ぶこととなった。

夫婦は5年間の研修を通して、自らのれんこん栽培技術・技能の蓄積を図った。師匠の竹村氏の「日々の畑を見回り、れんこんの葉と会話をしなさい」という教えに従い、葉を見ながら、土中のれんこんがどの程度育っているのかを肌で感じとっていった。ワンシーズンではなく、5年間という複数シーズンを経験したことで、れんこん栽培のイロハが学べたとも、藤井氏は言う。

土の中のれんこんを収穫するには、畑の表面の土を取り除くショベル「れんこん掘取機」を自由に操作できなくてはならない。土質と深さは畑で違うので、その操作も経験の蓄積がものをいう。また、鍬掘りでは、葉の生えていた茎が残っているので、その下を探りながら、熊手でれんこんを掘り出さなくてはならない。それを誤ると、熊手の爪でれんこんに傷を付けてしまい商品価値を下げてしまう。れんこん栽培には、こうした熟練された技(ワザ)と重労働が必要である。また、れんこんの収穫量と品質を決定付けるのは、畑の土質と深さにもある。量的にも品質的にも優れたれんこん畑は、有機質の多い粘質系の土質で、30~40センチメートルの深さがある畑だといわれている。日々の作業で、このような畑をどのように維持・管理していくのかも、れんこん栽培には極めて重要な業務である。

藤井氏は、5年間の研修を経て、「藤井ファーム」として独立就農した。図8に藤井氏の経営概況を示す。収量を左右するれんこん畑は、師匠である竹村氏から斡旋・提供された。現在、れんこん栽培面積の7割をコウノトリれんこんの特別栽培面積が占めている。「農薬は年2回までに限定されています。新たな害虫の発生時に、どのような対応をすればよいのかはコウノトリれんこんを栽培する上での懸念の一つです」と藤井氏は話す。

藤井氏は、サラリーマン家庭で育ち、平日は起きている間に家族で顔を合わせることがほとんどなく、一緒に遊んだ記憶がなかった。母方のにんじん農家で繁忙期に収穫の手伝いをしていた程度であり、農業経験が全く無いのに等しかったが、自分たちは子どもたちとの時間を持てるようなライフスタイルをつくりたいと願い、県内で農業ができる環境をひたすら探した(写真4)。

その熱い想いから、「農業をしたいという若い女性がいると巷で有名になったんです」と藤井氏は話す。「そんなに本気で農業がやりたいのなら面倒をみよう」とれんこん生産者の竹村昇氏(こうのとり農産合同会社代表)が声をかけ、藤井氏夫婦は竹村氏の下でれんこん栽培を一から学ぶこととなった。

夫婦は5年間の研修を通して、自らのれんこん栽培技術・技能の蓄積を図った。師匠の竹村氏の「日々の畑を見回り、れんこんの葉と会話をしなさい」という教えに従い、葉を見ながら、土中のれんこんがどの程度育っているのかを肌で感じとっていった。ワンシーズンではなく、5年間という複数シーズンを経験したことで、れんこん栽培のイロハが学べたとも、藤井氏は言う。

土の中のれんこんを収穫するには、畑の表面の土を取り除くショベル「れんこん掘取機」を自由に操作できなくてはならない。土質と深さは畑で違うので、その操作も経験の蓄積がものをいう。また、鍬掘りでは、葉の生えていた茎が残っているので、その下を探りながら、熊手でれんこんを掘り出さなくてはならない。それを誤ると、熊手の爪でれんこんに傷を付けてしまい商品価値を下げてしまう。れんこん栽培には、こうした熟練された技(ワザ)と重労働が必要である。また、れんこんの収穫量と品質を決定付けるのは、畑の土質と深さにもある。量的にも品質的にも優れたれんこん畑は、有機質の多い粘質系の土質で、30~40センチメートルの深さがある畑だといわれている。日々の作業で、このような畑をどのように維持・管理していくのかも、れんこん栽培には極めて重要な業務である。

藤井氏は、5年間の研修を経て、「藤井ファーム」として独立就農した。図8に藤井氏の経営概況を示す。収量を左右するれんこん畑は、師匠である竹村氏から斡旋・提供された。現在、れんこん栽培面積の7割をコウノトリれんこんの特別栽培面積が占めている。「農薬は年2回までに限定されています。新たな害虫の発生時に、どのような対応をすればよいのかはコウノトリれんこんを栽培する上での懸念の一つです」と藤井氏は話す。

5 コウノトリれんこんのブランド化とは

本来、ブランドとは、生産や流通を担当する企業などが、他の企業等の類似製品から異なるものと識別するための、特定の名前、言葉(ワード)、シンボル、デザインないし、これらが複合されたものである。ブランドそのものは、単なるワードやマークにすぎないが、それをマーケティングの中に組み込むことで、人々の認識や経験との間に新たな関係をつくることができる。

「コウノトリ」は、“幸せを運ぶ”という好感のイメージをわれわれに想起させるワードであり、イメージに依拠した農産物のブランド化(想像的ブランド化)として重要な側面を持っている。

一般に、このブランドなら良さそう、大丈夫だと思わせるような好感や信頼などといったイメージに依拠する想像的ブランド化は容易ではない。農産物は品質を担保することが難しく、同じブランドでも、自然条件や環境の変化などにより商品内容は絶えず変化する(注5)。そのため、消費者が想うブランドイメージを、常に良い状態で維持することはなかなか難しいからである。農産物のブランド化には、こうしたイメージに依拠した想像的ブランド化だけでなく、その農産物の品質、生産技術、地域性、品姿などの実質的な裏付けを伴うブランド化(実質的ブランド化)が重要となる。

コウノトリれんこんは、どこでも、そして誰もがつくれるれんこんではない。コウノトリが生息できる生物多様性に富んだれんこん畑で(地域性、栽培方法)、鍬掘りで(技術)、一本一本手作業で掘って収穫され(ワザ・品質)、土圧で身がしまり、甘くてシャキシャキとした(品質)、すらりとした白いれんこん(品姿)である。コウノトリれんこんは、実質的ブランド化として、地域性、栽培方法・技術、収穫におけるワザ、品質や品姿など、商品価値を高めるための多様な要素を有している。そして、こうした実質的ブランドの価値が買い手に評価され、さらに、コウノトリが生息できるよう産地を挙げて取り組んでいるという行動が、好感や信頼といった想像的ブランド化に結びつくのである。従って、実質的ブランド化が伴わない限り、想像的ブランド化は難しく、コウノトリれんこんには、いかにして実質的ブランド化を訴求できるかが問われてくる。

このような観点から、藤井氏のれんこん栽培をみると、竹村氏の下で夫婦が五感を使って身に付けたレンコン栽培の地域固有の知識・技術や、日々の観察に基づく多様な知識・経験が基礎となっていることが推察できる。夫婦で畑のあぜの草刈りをやっている姿を見て、他の生産者から「うちのれんこん畑の面倒をみてくれないか」と、声がかかる。それは、「農業は雑草との闘いだ」という師匠の竹村氏の教えに従い、れんこん畑の草刈りなどの保全・管理を手作業で丁寧に行っているからこそ、藤井夫婦のれんこん作りへの姿勢が他の生産者からの信頼につながっていることに他ならない。「れんこん畑の環境は一つとして同じものはなく、しかもそれが常に変化しています。そのため夫婦での日々の見回りが大切です」と藤井氏は言う。夫婦(家族経営)だからこそ、圃場への愛情をもった、きめ細かな水路の整備や草刈りなどが可能となり、れんこん畑の土中の水生動物を守りつつ、豊かな土壌を育んでいる。日々の作業の積み重ねが、コウノトリれんこんの実質的ブランド化につながっている。

「コウノトリ」は、“幸せを運ぶ”という好感のイメージをわれわれに想起させるワードであり、イメージに依拠した農産物のブランド化(想像的ブランド化)として重要な側面を持っている。

一般に、このブランドなら良さそう、大丈夫だと思わせるような好感や信頼などといったイメージに依拠する想像的ブランド化は容易ではない。農産物は品質を担保することが難しく、同じブランドでも、自然条件や環境の変化などにより商品内容は絶えず変化する(注5)。そのため、消費者が想うブランドイメージを、常に良い状態で維持することはなかなか難しいからである。農産物のブランド化には、こうしたイメージに依拠した想像的ブランド化だけでなく、その農産物の品質、生産技術、地域性、品姿などの実質的な裏付けを伴うブランド化(実質的ブランド化)が重要となる。

コウノトリれんこんは、どこでも、そして誰もがつくれるれんこんではない。コウノトリが生息できる生物多様性に富んだれんこん畑で(地域性、栽培方法)、鍬掘りで(技術)、一本一本手作業で掘って収穫され(ワザ・品質)、土圧で身がしまり、甘くてシャキシャキとした(品質)、すらりとした白いれんこん(品姿)である。コウノトリれんこんは、実質的ブランド化として、地域性、栽培方法・技術、収穫におけるワザ、品質や品姿など、商品価値を高めるための多様な要素を有している。そして、こうした実質的ブランドの価値が買い手に評価され、さらに、コウノトリが生息できるよう産地を挙げて取り組んでいるという行動が、好感や信頼といった想像的ブランド化に結びつくのである。従って、実質的ブランド化が伴わない限り、想像的ブランド化は難しく、コウノトリれんこんには、いかにして実質的ブランド化を訴求できるかが問われてくる。

このような観点から、藤井氏のれんこん栽培をみると、竹村氏の下で夫婦が五感を使って身に付けたレンコン栽培の地域固有の知識・技術や、日々の観察に基づく多様な知識・経験が基礎となっていることが推察できる。夫婦で畑のあぜの草刈りをやっている姿を見て、他の生産者から「うちのれんこん畑の面倒をみてくれないか」と、声がかかる。それは、「農業は雑草との闘いだ」という師匠の竹村氏の教えに従い、れんこん畑の草刈りなどの保全・管理を手作業で丁寧に行っているからこそ、藤井夫婦のれんこん作りへの姿勢が他の生産者からの信頼につながっていることに他ならない。「れんこん畑の環境は一つとして同じものはなく、しかもそれが常に変化しています。そのため夫婦での日々の見回りが大切です」と藤井氏は言う。夫婦(家族経営)だからこそ、圃場への愛情をもった、きめ細かな水路の整備や草刈りなどが可能となり、れんこん畑の土中の水生動物を守りつつ、豊かな土壌を育んでいる。日々の作業の積み重ねが、コウノトリれんこんの実質的ブランド化につながっている。

6 おわりに-これからのコウノトリれん こんのブランド化-

前述の通り、徳島県産れんこんの出荷量の減少スピードは速く、産地規模は相対的に縮小傾向にある。その根本的な要因は、生産者の高齢化による担い手不足にある。特に、収穫作業には、熟練のワザと重労働が必要となり、高齢者にとっては鍬掘りなどの作業が重労働で、れんこん栽培から離れていかざるを得ない。

コウノトリれんこんの栽培部会は、部会員17人中、30歳代1人、40歳代10人であり、比較的若年層で占められている。これは、コウノトリれんこんのブランド化を契機に、少なくなった若年層が新たに特別栽培に取り組みたいと思うこと自体が、縮小傾向にある産地に与えたインパクトの大きさを表していると示唆される。

最後に、これからの産地におけるコウノトリれんこんのブランド化のあり方に関して、次の二つの取り組み課題を指摘しておこう。

その一つは、産地としての一定以上の品質でまとまった数量を出荷できるということ(集合性)をどう高めるかである。

この栽培部会の場合、個選・個販という出荷形態の中で、どのようにして産地としての集合性を高めるかが重要な課題となる。例えば、れんこんの品質だけを見てもそれは一定ではなく、生産者間での品質格差も生じてしまう。品質の集合性には、品質の最低ラインの引き上げとともに、生産者間の品質の格差を縮小させるための部会の集団的活動がポイントとなる。そのためには、部会の活性化を図るための関係団体・機関のサポートもまた重要となる(注6)。

もう一つは、産地が一体となって、説得力をもった発信をどう強めていくかである。「コウノトリれんこん」というワードだけで、それが、生物多様性に富んだ産地で生産されたものであることや、減農薬の環境にやさしい農業で生産されたものだというところまで連想できる消費者は多くはない。これらの情報を商品価値にどのように盛り込み、説得力をもって発信できるかがポイントである。コウノトリの繁殖・成育環境を守ってきたのは、長年にわたりれんこん栽培をしてきた生産者であり、彼らが地域の生物多様性を維持してきたのである。地域の生態系の豊かさや、それと結びついた文化的多様性など、説得力を持って発信できるのは、やはりその品目や地域を良く知る生産者に他ならない。同時に、情報の内容に具体性と説得力をより高めていくためには、発信者である生産者自身が生物多様性に精通することも大切であろう。

産地における農産物のブランド化は、商品価値を高める活動でもある。一般に、買い手が実質的ブランド化を伴った想像的ブランドとして認識し、選好されるまでには時間を要する。これからの産地・部会におけるコウノトリれんこんのブランド化の推進、産地振興に向けた生産者および関係団体・機関の持続的な取り組みに期待したい。

(謝辞)れんこんの出荷調製作業の中、藤井ファームの藤井夏実氏とこうのとり農産合同会社の竹村昇氏から貴重なお話を伺うとともに、JA徳島県の藤川浩氏、とくしまコウノトリ基金の柴折史昭氏、鳴門藍住農業支援センターの原田真治・坂部和也氏、徳島県農業開発公社の村上公治・原田正剛氏からは資料・データ提供に加え、詳細な点についてご指導いただきました。心よりお礼申し上げます。

(注1)兵庫県立コウノトリの郷公園(https://satokouen.jp)による。

(注2)鳴門農業改良普及所「れんこん」1991年による。

(注3)兵庫県立コウノトリの郷公園(https://satokouen.jp)による。

(注4)藤井夏実氏の就農の経緯については、とくしま“あい”ブランド推進協議会「とくしまコウノトリ物語」『いのち輝く』107号、2024年による。

(注5)農産物における商品価値の制御の困難性などについては、桂瑛一『青果物のマーケティング-農協と卸売業のための理論と戦略』昭和堂、2017年による。

(注6)部会の集団的活動とサポートについては、宮部和幸「地理的表示(GI)産品・連島ごぼうの産地マーケティングの展開~岡山県JA倉敷かさやの取り組み~」『野菜情報』2019年6月号を参照されたい。(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1906_chosa01.html)

コウノトリれんこんの栽培部会は、部会員17人中、30歳代1人、40歳代10人であり、比較的若年層で占められている。これは、コウノトリれんこんのブランド化を契機に、少なくなった若年層が新たに特別栽培に取り組みたいと思うこと自体が、縮小傾向にある産地に与えたインパクトの大きさを表していると示唆される。

最後に、これからの産地におけるコウノトリれんこんのブランド化のあり方に関して、次の二つの取り組み課題を指摘しておこう。

その一つは、産地としての一定以上の品質でまとまった数量を出荷できるということ(集合性)をどう高めるかである。

この栽培部会の場合、個選・個販という出荷形態の中で、どのようにして産地としての集合性を高めるかが重要な課題となる。例えば、れんこんの品質だけを見てもそれは一定ではなく、生産者間での品質格差も生じてしまう。品質の集合性には、品質の最低ラインの引き上げとともに、生産者間の品質の格差を縮小させるための部会の集団的活動がポイントとなる。そのためには、部会の活性化を図るための関係団体・機関のサポートもまた重要となる(注6)。

もう一つは、産地が一体となって、説得力をもった発信をどう強めていくかである。「コウノトリれんこん」というワードだけで、それが、生物多様性に富んだ産地で生産されたものであることや、減農薬の環境にやさしい農業で生産されたものだというところまで連想できる消費者は多くはない。これらの情報を商品価値にどのように盛り込み、説得力をもって発信できるかがポイントである。コウノトリの繁殖・成育環境を守ってきたのは、長年にわたりれんこん栽培をしてきた生産者であり、彼らが地域の生物多様性を維持してきたのである。地域の生態系の豊かさや、それと結びついた文化的多様性など、説得力を持って発信できるのは、やはりその品目や地域を良く知る生産者に他ならない。同時に、情報の内容に具体性と説得力をより高めていくためには、発信者である生産者自身が生物多様性に精通することも大切であろう。

産地における農産物のブランド化は、商品価値を高める活動でもある。一般に、買い手が実質的ブランド化を伴った想像的ブランドとして認識し、選好されるまでには時間を要する。これからの産地・部会におけるコウノトリれんこんのブランド化の推進、産地振興に向けた生産者および関係団体・機関の持続的な取り組みに期待したい。

(謝辞)れんこんの出荷調製作業の中、藤井ファームの藤井夏実氏とこうのとり農産合同会社の竹村昇氏から貴重なお話を伺うとともに、JA徳島県の藤川浩氏、とくしまコウノトリ基金の柴折史昭氏、鳴門藍住農業支援センターの原田真治・坂部和也氏、徳島県農業開発公社の村上公治・原田正剛氏からは資料・データ提供に加え、詳細な点についてご指導いただきました。心よりお礼申し上げます。

(注1)兵庫県立コウノトリの郷公園(https://satokouen.jp)による。

(注2)鳴門農業改良普及所「れんこん」1991年による。

(注3)兵庫県立コウノトリの郷公園(https://satokouen.jp)による。

(注4)藤井夏実氏の就農の経緯については、とくしま“あい”ブランド推進協議会「とくしまコウノトリ物語」『いのち輝く』107号、2024年による。

(注5)農産物における商品価値の制御の困難性などについては、桂瑛一『青果物のマーケティング-農協と卸売業のための理論と戦略』昭和堂、2017年による。

(注6)部会の集団的活動とサポートについては、宮部和幸「地理的表示(GI)産品・連島ごぼうの産地マーケティングの展開~岡山県JA倉敷かさやの取り組み~」『野菜情報』2019年6月号を参照されたい。(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1906_chosa01.html)