ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 岩手県における実需者と連携した加工・業務用九条ねぎの産地展開 ~高温期の安定供給を担う合同会社みのり風土の取り組み~

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

野菜花き研究部門 露地生産システム研究領域

研究領域長 佐藤 文生

野菜花き研究部門 露地生産システム研究領域

研究領域長 佐藤 文生

【要約】

温暖化による異常気象は、各地において収穫時期や収穫量の変動を引き起こしており、加工・業務用野菜に求められる「定時・定量・定品質・定価格」のいわゆる「4定の供給」が困難になりつつある。有効な暑熱対策が限られる露地栽培においては、より冷涼な地域での生産を行い、複数の拠点で生産を分散させることが、予期せぬ異常気象への効果的なリスクヘッジとなる。

本稿では、加工・業務用九条ねぎの高温期の安定供給を図るため、実需者と密接に連携して夏季に冷涼な東北の地で産地化に取り組む合同会社みのり風土の取り組みについて紹介する。

本稿では、加工・業務用九条ねぎの高温期の安定供給を図るため、実需者と密接に連携して夏季に冷涼な東北の地で産地化に取り組む合同会社みのり風土の取り組みについて紹介する。

1 みのり風土について

合同会社みのり風土(以下「みのり風土」という)は岩手県八幡平市に生産拠点を置く農業生産法人である。2012年の設立で今年で12年目となる(24年取材当時)。代表の村上博信氏(以下「村上氏」という。写真1)は、それまで県内の企業で有機物資材の製造・販売を行っていたが、自らも農産物の生産を始め、その後、独立して本格的に農業に取り組むようになった。当初はきゅうりと白ねぎの生産に取り組んでいたが、収穫の最盛期には寝る間もないほど忙しい一方で、従業員を雇用して規模を拡大するほどの余力も得られず、家族労働規模の経営がしばらく続いた。17年に九条ねぎ(注1)の生産・加工・販売を行う大手農業生産法人のこと京都株式会社(以下「こと京都」という)と出会ったことで、これまでの経営のスタイルを一新し、加工・業務用九条ねぎの契約栽培に乗り出した。

実需者としてのこと京都との密接な連携のもと、夏場の産地として順調に規模を拡大し、現在は、従業員7人、パート職員30人に加え、外国人技能実習生3人の人員態勢で、九条ねぎ7.5ヘクタール、白ねぎ3.5ヘクタールの2品目を主体に農業経営を展開している。こと京都との継続的な取引実績により、九条ねぎ産地としてのみのり風土の信頼度が向上し、大手コンビニチェーン向けへの出荷も含むさらなる取り引きの拡大につながっている。23年には岩手県で初となるねぎのJGAP認証(注2)を取得、また、同年には太平洋岸の陸前高田市にも生産拠点を展開するなど、発展が続いている。

注1:京の伝統野菜に指定された青ねぎの1種。

注2:農畜産物を生産する各工程の実施、記録、点検および評価を行うことによる持続的な改善活動を指すGAP(Good Agricultural Practices)の第三者認証のうち、一般財団法人日本GAP協会が認証するもの。

実需者としてのこと京都との密接な連携のもと、夏場の産地として順調に規模を拡大し、現在は、従業員7人、パート職員30人に加え、外国人技能実習生3人の人員態勢で、九条ねぎ7.5ヘクタール、白ねぎ3.5ヘクタールの2品目を主体に農業経営を展開している。こと京都との継続的な取引実績により、九条ねぎ産地としてのみのり風土の信頼度が向上し、大手コンビニチェーン向けへの出荷も含むさらなる取り引きの拡大につながっている。23年には岩手県で初となるねぎのJGAP認証(注2)を取得、また、同年には太平洋岸の陸前高田市にも生産拠点を展開するなど、発展が続いている。

注1:京の伝統野菜に指定された青ねぎの1種。

注2:農畜産物を生産する各工程の実施、記録、点検および評価を行うことによる持続的な改善活動を指すGAP(Good Agricultural Practices)の第三者認証のうち、一般財団法人日本GAP協会が認証するもの。

2 こと京都との連携

次に、みのり風土の取り組みにおいて重要な連携パートナーであること京都について紹介する。こと京都は、加工・業務用九条ねぎを取り扱う京都市の大規模生産法人である。現在も代表を務める山田敏之代表取締役(以下「山田氏」という)が95年に京都にて就農したことが起点になる。当初は京野菜の少量多品目栽培に取り組んでいたが、2年後には品目を九条ねぎに絞り込んだ経営にシフトした。数ある青ねぎ品種の中でも京野菜として古くから栽培されてきた九条系統にこだわり、特に味や色などが優れた数品種に限定して生産することで、他社との差別化を図っている。高品質な状態のものを年間を通じて出荷するため、京都市近隣とそれより比較的冷涼な北部の京丹後市・美山町(以下「美山」という)に生産拠点を設け、気象特性を活かしたリレー生産を行っている。

02年には九条ねぎのカット工場を開設し、仕入れ、加工、販売へと事業を拡大した。加工・業務用野菜が外国産に席捲されている中、国産品を求める消費者の強いニーズを背景に、こと京都の取扱量は近年急速に増加している。生産体制の強化を図るため、京都府産との差別化を図りつつ、実需者として全国各地の生産者とも連携し、全国的なリレー供給体制の構築を進めている。

なお、こと京都については、本誌既報(野菜情報2019年2月号)(1)に詳しい紹介があるので、そちらを参照いただきたい(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1902_chosa01.html)。

みのり風土による九条ねぎ生産の取り組みは、このようなこと京都の生産者連携の動きの中で開始された。京都府内でのリレー生産を行う中で、温暖化の影響により比較的冷涼な美山町でも年々良品が作りにくくなっている状況に危機感を抱いていた山田氏は、より涼しい産地との連携を模索していた。そのような中、生産者との連携構築を担当していたこと京都の執行役員が過去に岩手県の農業法人に勤めていたことがあり、村上氏とはお互いに前職で接点があったことが、みのり風土とこと京都が連携するきっかけとなった。互いに情報交換する中で話が進展し、前述のように連携の提案を受け、みのり風土は経営を大きく転換するに至った。

こと京都では、自社生産と同等の品質のものを確保するために、連携する生産者に対しては同社が定める品種や出荷時の規格を順守することを求めている。同時に、不慣れな生産者に対しての栽培管理、病虫害対策などでの技術的なサポートや計画的に出荷するための経営的なアドバイスも行っている。村上氏も、最初の1~2年はこと京都のスタッフから指導を受けながら栽培に取り組むことができ、これが九条ねぎ栽培が未経験だったにもかかわらず順調なスタートを切ることができた大きな要因になったと実感している。

02年には九条ねぎのカット工場を開設し、仕入れ、加工、販売へと事業を拡大した。加工・業務用野菜が外国産に席捲されている中、国産品を求める消費者の強いニーズを背景に、こと京都の取扱量は近年急速に増加している。生産体制の強化を図るため、京都府産との差別化を図りつつ、実需者として全国各地の生産者とも連携し、全国的なリレー供給体制の構築を進めている。

なお、こと京都については、本誌既報(野菜情報2019年2月号)(1)に詳しい紹介があるので、そちらを参照いただきたい(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1902_chosa01.html)。

みのり風土による九条ねぎ生産の取り組みは、このようなこと京都の生産者連携の動きの中で開始された。京都府内でのリレー生産を行う中で、温暖化の影響により比較的冷涼な美山町でも年々良品が作りにくくなっている状況に危機感を抱いていた山田氏は、より涼しい産地との連携を模索していた。そのような中、生産者との連携構築を担当していたこと京都の執行役員が過去に岩手県の農業法人に勤めていたことがあり、村上氏とはお互いに前職で接点があったことが、みのり風土とこと京都が連携するきっかけとなった。互いに情報交換する中で話が進展し、前述のように連携の提案を受け、みのり風土は経営を大きく転換するに至った。

こと京都では、自社生産と同等の品質のものを確保するために、連携する生産者に対しては同社が定める品種や出荷時の規格を順守することを求めている。同時に、不慣れな生産者に対しての栽培管理、病虫害対策などでの技術的なサポートや計画的に出荷するための経営的なアドバイスも行っている。村上氏も、最初の1~2年はこと京都のスタッフから指導を受けながら栽培に取り組むことができ、これが九条ねぎ栽培が未経験だったにもかかわらず順調なスタートを切ることができた大きな要因になったと実感している。

3 加工・業務用九条ねぎ生産の特徴と状況

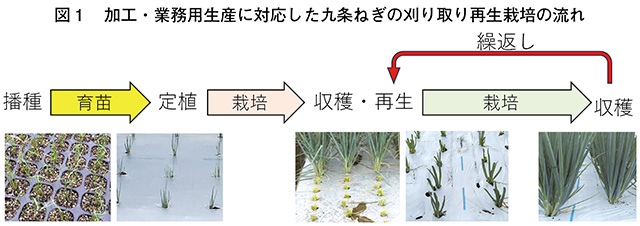

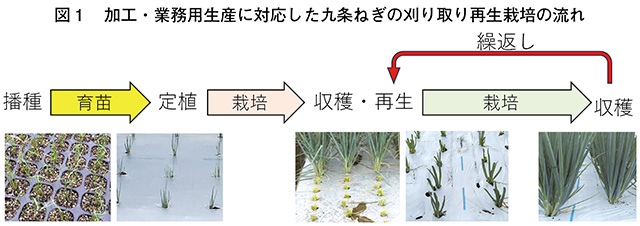

九条ねぎの青果用出荷では、圃場で株を根元から抜き取り、株元の白い部分もついた状態で出荷するのが一般的である。一方、刻み加工などに用いられる加工・業務用出荷では、主に緑色の葉の部分が使用されるため、稲刈りのように株元の白い部分を残して、葉の部分のみを収穫して出荷することが多い。このため、圃場に残った株からまた葉を再生させることで繰り返し収穫することが可能となる(図1)。この方法は、「刈り取り再生栽培」とも言われており、一度の育苗、圃場準備、定植作業で1シーズンに2~3回収穫できるため、極めて効率の良い生産方法である。ただし、刈り取った収穫物は青果用として出荷することはできず、また、株元がついたものに比べると日持ちが悪い。そのため、出荷先と出荷量があらかじめ定められた契約栽培でのみ成り立つ生産方法となる。

圃場で収穫した後、施設に運ばれ、すぐに調製作業となる(写真2)。枯れた下葉を取り除き、定められた出荷規格に形状を整えて箱詰めする。出荷規格といっても青果用のような厳密さは求められず、箱に収まるように茎の長さを調整することや加工時に異物と判別される黄変した部分がないかなどのチェックが主になる。袋詰めなどはなく、簡素化が図られている(写真3)。段ボール箱に梱包後は、静岡県にあること京都の藤枝工場へと運ばれる。

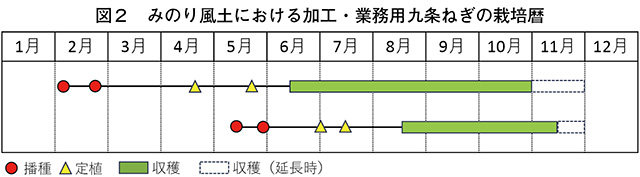

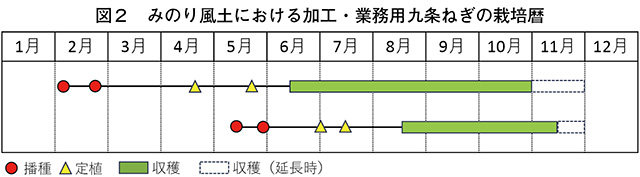

みのり風土では、こと京都との間でシーズンの初めに年間の出荷数量を協議した上で、生産計画の策定を行っている。当地では、6~11月にかけてが出荷期間となる(図2)。2月に播種し、ハウスで育苗した後に4月下旬から5月にかけて定植している。主な契約量はこの定植分で賄うが、他産地での出荷量が減少する8~9月にかけては、注文が増加するため、7月頃に追加で育苗、定植を行っている。定植した苗は、約2カ月で初回の収穫期を迎え、その後は刈り取り再生栽培となるため、1カ月から1.5カ月の間隔を空けて次の収穫期を迎える。圃場に苗を植えてしまえば、収穫までの作業はほぼ機械でこなせるので、以前のきゅうり栽培に比べると格段に作業が楽になったという。シーズン中は、圃場管理、収穫、調製といった作業が並行して常時行われるため、従業員のシフトを組みやすく、分業によって効率的に作業を進めることができる点も九条ねぎ生産の特徴である。

このような生産の特徴により、以前に比べ、村上氏自身が会社運営に関わる時間を確保できるようになったこと、それぞれの作業にスキルを持った従業員が育ちやすくなったことなどが、経営規模の拡大につながっている。

圃場で収穫した後、施設に運ばれ、すぐに調製作業となる(写真2)。枯れた下葉を取り除き、定められた出荷規格に形状を整えて箱詰めする。出荷規格といっても青果用のような厳密さは求められず、箱に収まるように茎の長さを調整することや加工時に異物と判別される黄変した部分がないかなどのチェックが主になる。袋詰めなどはなく、簡素化が図られている(写真3)。段ボール箱に梱包後は、静岡県にあること京都の藤枝工場へと運ばれる。

みのり風土では、こと京都との間でシーズンの初めに年間の出荷数量を協議した上で、生産計画の策定を行っている。当地では、6~11月にかけてが出荷期間となる(図2)。2月に播種し、ハウスで育苗した後に4月下旬から5月にかけて定植している。主な契約量はこの定植分で賄うが、他産地での出荷量が減少する8~9月にかけては、注文が増加するため、7月頃に追加で育苗、定植を行っている。定植した苗は、約2カ月で初回の収穫期を迎え、その後は刈り取り再生栽培となるため、1カ月から1.5カ月の間隔を空けて次の収穫期を迎える。圃場に苗を植えてしまえば、収穫までの作業はほぼ機械でこなせるので、以前のきゅうり栽培に比べると格段に作業が楽になったという。シーズン中は、圃場管理、収穫、調製といった作業が並行して常時行われるため、従業員のシフトを組みやすく、分業によって効率的に作業を進めることができる点も九条ねぎ生産の特徴である。

このような生産の特徴により、以前に比べ、村上氏自身が会社運営に関わる時間を確保できるようになったこと、それぞれの作業にスキルを持った従業員が育ちやすくなったことなどが、経営規模の拡大につながっている。

4 気象特性から見たリレー生産における八幡平の産地化の意義

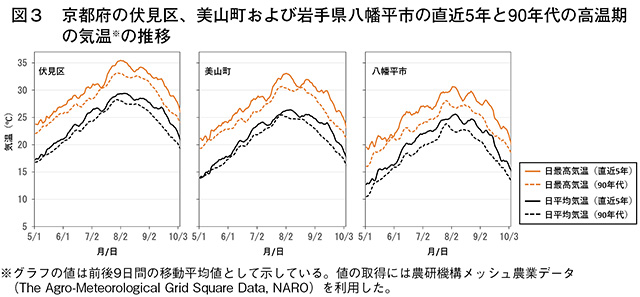

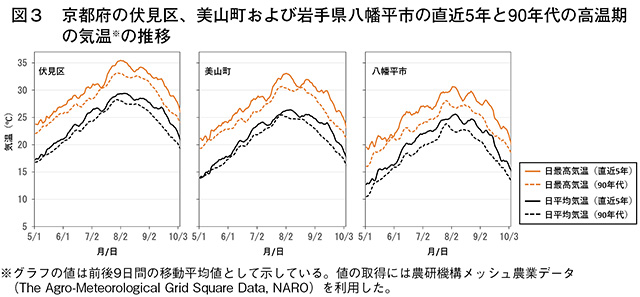

図3は、こと京都の生産拠点である京都市近郊(伏見区)、美山町およびみのり風土のある八幡平市の直近5年間と90年代の5~9月の日平均気温と日最高気温の推移を示したものである。いずれの地区も温暖化によって気温が上昇していることがわかる。八幡平市と美山町を比べると、八幡平市は美山町より高緯度に位置するため、日平均気温と日最高気温ともに美山町より低いが、温暖化によって気温が2℃程度上昇した結果、八幡平市の現在の気温は、90年代の美山町とほぼ同様の推移を示すようになっている。

一般的に九条ねぎのような青ねぎは、生育適温が15~20度にあるとされ、比較的冷涼な気候を好む野菜に分類される。その適温域では旺盛な生育を示す一方で、高温には弱く、気温が30度を超えるようになると生育が停滞する特性がある(2)。この特性を踏まえて、気温の上昇がこと京都の取り組む産地間リレー生産に与える影響を考えると、次のようなことが想定される。温暖化によって美山町では春の早い時期から気温が適温域となり、生育が促進することで収穫時期が従来に比べ早まる。また、伏見では、春に定植した株を夏前までに収穫した後は、秋からの収穫に向けて再生栽培に移行する。夏の間は高温によって株の生育はほぼ停滞した状態になるため、夏の高温が秋まで続くと、再生栽培の生育期間が長引くことで、秋からの収穫時期が遅れる。すなわち、気温が上昇すると夏の産地から秋の産地に切り替わるときに品薄となる期間が生じることが予測される。このような状況において、美山町より気温が低い八幡平市で、美山町と同じタイミングで苗を定植すれば、美山町の収穫時期に続くような形で八幡平市が収穫時期を迎えることができ、これにより品薄問題に対応することが可能となる。

実際、23年に秋まで高温が長く続いた際は、西日本の産地では秋の収穫時期が軒並み遅れ、全国的に品薄となったが、みのり風土ではその時期に確実に出荷することができたという。八幡平市では、従来10月を過ぎると気温の低下により収穫が見込めなくなるが、高温が続き西日本の産地が品薄となる気象条件の場合には、10月を過ぎても収穫が可能となる。このため、みのり風土では、再生栽培による2回目の収穫を終えた後もすぐには片付けず、株をできるだけ圃場に残すようにしている。このように、予期せぬ高温に柔軟に対応できることは再生栽培の大きな強みといえよう。

一般的に九条ねぎのような青ねぎは、生育適温が15~20度にあるとされ、比較的冷涼な気候を好む野菜に分類される。その適温域では旺盛な生育を示す一方で、高温には弱く、気温が30度を超えるようになると生育が停滞する特性がある(2)。この特性を踏まえて、気温の上昇がこと京都の取り組む産地間リレー生産に与える影響を考えると、次のようなことが想定される。温暖化によって美山町では春の早い時期から気温が適温域となり、生育が促進することで収穫時期が従来に比べ早まる。また、伏見では、春に定植した株を夏前までに収穫した後は、秋からの収穫に向けて再生栽培に移行する。夏の間は高温によって株の生育はほぼ停滞した状態になるため、夏の高温が秋まで続くと、再生栽培の生育期間が長引くことで、秋からの収穫時期が遅れる。すなわち、気温が上昇すると夏の産地から秋の産地に切り替わるときに品薄となる期間が生じることが予測される。このような状況において、美山町より気温が低い八幡平市で、美山町と同じタイミングで苗を定植すれば、美山町の収穫時期に続くような形で八幡平市が収穫時期を迎えることができ、これにより品薄問題に対応することが可能となる。

実際、23年に秋まで高温が長く続いた際は、西日本の産地では秋の収穫時期が軒並み遅れ、全国的に品薄となったが、みのり風土ではその時期に確実に出荷することができたという。八幡平市では、従来10月を過ぎると気温の低下により収穫が見込めなくなるが、高温が続き西日本の産地が品薄となる気象条件の場合には、10月を過ぎても収穫が可能となる。このため、みのり風土では、再生栽培による2回目の収穫を終えた後もすぐには片付けず、株をできるだけ圃場に残すようにしている。このように、予期せぬ高温に柔軟に対応できることは再生栽培の大きな強みといえよう。

5 みのり風土における今後の課題と展開

みのり風土は高温期における九条ねぎの産地として重要な役割を担っているが、温暖化の進行により、八幡平市でも生産が困難になることが懸念されている。その対策として、奥羽山脈沿いにある標高の高い松尾地区の生産者と連携し、より冷涼な地域での生産を開始している。また、23年からは、こと京都が産地化を進めている岩手県南東部の陸前高田市でも、その管理業務を担う形で九条ねぎの生産の取組範囲を拡大させている。太平洋に面した陸前高田市は八幡平市に比べて夏季は冷涼で、また、冬から春は温暖な気候であることから、出荷期間の拡大につながっている。このように、生産拠点の多様化によりリスクヘッジと規模拡大を図っているが、作業量の増加や広域移動の負担が増しているため、現場管理ができる指導者の育成が喫緊の課題となっている。それぞれの拠点の基盤を着実に固めつつ、当面の目標である売上1億円の達成を目指して取り組みを進めている。

6 おわりに

夏季の高温に対し、露地栽培では被覆による遮熱など直接的に高温を回避するような対応には限界があり、有効な暑熱対策は限られている。温暖化が進行する中で、国内の安定供給を維持していくためには、国内の多様な気象条件を活かし、気象特性が異なる複数の産地で栽培し、リスクヘッジを図ることが有効な方策となる。東北地方は夏季冷涼であり、山間部から沿岸部まで多様な気象条件に恵まれている。また、北海道とは異なり、長年水田主体の経営が営まれてきた当地では、米の消費や価格の低迷から高収益な野菜作への転換を模索する生産者も多い。今後、露地野菜の夏場の主産地として発展することが期待される。

産地リレーはこれまでにも行われているが、それぞれ独立した経営の下で成り立っており、互いの産地で出荷時期や出荷量を調整し合うような連携までには至っていない。複数産地によるリスクヘッジを有効に機能させ、全国規模で安定供給を図るためには、契約栽培を基本に収穫過不足によって生じる損失をお互いにカバーできるような強固な関係の構築や、あるいは、一体的な経営の下での複数の遠隔産地での生産が求められる。今回、紹介したみのり風土とこと京都との連携は、その先駆的な取り組み事例といえよう。

最後に、お忙しい中、ヒアリングにご対応いただいた合同会社みのり風土の村上博信代表、中島みゆき氏、本取り組みについて情報提供をいただいたこと京都株式会社の長谷川茂生氏にこの場を借りて感謝申し上げます。

参考文献

(1)盛田 清秀、2019、京野菜の加工・生産を大規模展開する農業法人グループ~こと京都株式会社の事業展開~、野菜情報、179 36-46.

(2)林三徳。1999、温度管理と高温対策、農業技術体系野菜編、第8-1巻、ネギ・基278-16-18.

産地リレーはこれまでにも行われているが、それぞれ独立した経営の下で成り立っており、互いの産地で出荷時期や出荷量を調整し合うような連携までには至っていない。複数産地によるリスクヘッジを有効に機能させ、全国規模で安定供給を図るためには、契約栽培を基本に収穫過不足によって生じる損失をお互いにカバーできるような強固な関係の構築や、あるいは、一体的な経営の下での複数の遠隔産地での生産が求められる。今回、紹介したみのり風土とこと京都との連携は、その先駆的な取り組み事例といえよう。

最後に、お忙しい中、ヒアリングにご対応いただいた合同会社みのり風土の村上博信代表、中島みゆき氏、本取り組みについて情報提供をいただいたこと京都株式会社の長谷川茂生氏にこの場を借りて感謝申し上げます。

参考文献

(1)盛田 清秀、2019、京野菜の加工・生産を大規模展開する農業法人グループ~こと京都株式会社の事業展開~、野菜情報、179 36-46.

(2)林三徳。1999、温度管理と高温対策、農業技術体系野菜編、第8-1巻、ネギ・基278-16-18.