ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > キャベツ収穫機の導入とキャベツ産地の維持・存続~遊休荒廃農地を活用した株式会社グリーンフィールドの取り組み~

日本大学 生物資源科学部 食品ビジネス学科 教授 宮部 和幸

【要約】

遊休荒廃農地をキャベツ畑に再生し、キャベツ産地の維持・存続に取り組む長野県JA佐久浅間の関連会社である株式会社グリーンフィールド(以下「グリーンフィールド」という)によるキャベツ収穫機の導入に着目する。

キャベツ収穫機の導入には、グリーンフィールドにおける導入動機の顕在化、導入の阻害要因を解消する適応力および柔軟性、グリーンフィールドが持つ改善力が密接に関連している。

キャベツ収穫機の導入には、グリーンフィールドにおける導入動機の顕在化、導入の阻害要因を解消する適応力および柔軟性、グリーンフィールドが持つ改善力が密接に関連している。

1 はじめに-スマート農業技術の導入-

電車の中で、スマートフォンをのぞき込んでゲームに興じている若者の姿は、もはや日常の風景となった。彼らはテンポ良く、リズミカルに指を上下左右に動かしている。ゲームには、やはりリズム感が必要なのだろう。このゲームのスマートフォンの「スマート」というカタカナをかけた農業、すなわち「スマート農業」は、ロボット、AI、IoTなどの先端情報技術を活用する農業として、地域農業や産地において、いまや担い手の脆弱化や労働力不足などの諸問題を解決する“福音”の意味を持つ用語となりつつあるようである。

では、産地にとって、スマート農業はどのようにすればより一層の福音となるのであろうか。それには、開発されたスマート農業技術を、いかにして産地に導入すべきか、すなわち、導入から問わなければならない。

そこで、本調査報告では、長野県の高原野菜産地である佐久浅間農業協同組合(以下「JA佐久浅間」という)におけるキャベツの収穫調製作業を省力化する収穫機の導入に着目したい。遊休荒廃農地をキャベツ畑に再生し、キャベツ産地の維持・存続に取り組むJA佐久浅間の関連会社であるグリーンフィールドによるキャベツ収穫機の導入について考察する。

なお、キャベツ収穫機のような大型機械は、大規模な圃場でこそ、その効果を発揮するが、グリーンフィールドがキャベツ栽培を行う農地は、中山間地域に位置し、一筆当たりの圃場が小さく、かつ点在している。通常であれば、キャベツ収穫機の導入に対して消極的にならざるを得ないが、どうしてその導入に踏み込むことが出来たのであろうか。グリーンフィールドにおけるキャベツ収穫機、すなわち、スマート農業技術の導入要因を探る。

では、産地にとって、スマート農業はどのようにすればより一層の福音となるのであろうか。それには、開発されたスマート農業技術を、いかにして産地に導入すべきか、すなわち、導入から問わなければならない。

そこで、本調査報告では、長野県の高原野菜産地である佐久浅間農業協同組合(以下「JA佐久浅間」という)におけるキャベツの収穫調製作業を省力化する収穫機の導入に着目したい。遊休荒廃農地をキャベツ畑に再生し、キャベツ産地の維持・存続に取り組むJA佐久浅間の関連会社であるグリーンフィールドによるキャベツ収穫機の導入について考察する。

なお、キャベツ収穫機のような大型機械は、大規模な圃場でこそ、その効果を発揮するが、グリーンフィールドがキャベツ栽培を行う農地は、中山間地域に位置し、一筆当たりの圃場が小さく、かつ点在している。通常であれば、キャベツ収穫機の導入に対して消極的にならざるを得ないが、どうしてその導入に踏み込むことが出来たのであろうか。グリーンフィールドにおけるキャベツ収穫機、すなわち、スマート農業技術の導入要因を探る。

2 キャベツの商品的・技術的特質

キャベツは、油炒め、煮る、漬物、そして和洋中と幅広い料理に使え、また、生のままで使うシャキッとした歯ざわりのよい千切りキャベツは、トンカツやコロッケ、しょうが焼きなどの付け合わせには欠かせない。キャベツは、手軽で、かつ便利な文字通りの万能野菜なのである。

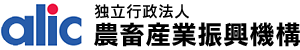

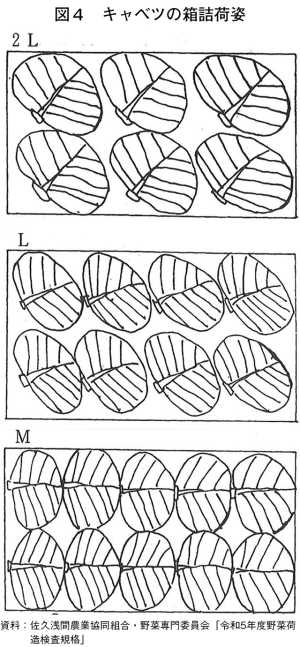

その万能野菜であるキャベツは、近年、主要野菜の中で最も購入量が多く、その販売価格は比較的安定している。図1は、主要野菜における品目別の一人当たりの年間購入量(2018~2020年度の3カ年平均)を示したものである。キャベツは主要野菜の中で最も購入量が多く、年間6000グラム、コロナ禍(2021年度)では増えて6300グラム、一人年間5~6個のキャベツを購入している計算となる。

キャベツはその商品特性と用途によって、大きく二つに分けることができる。一つは春系(春玉)キャベツであり、一般に巻きが柔らかく、サラダやつけ合わせなどの生食に向いている。もう一つは冬系(寒玉)キャベツであり、巻きが硬く、水分がしみ出にくく、カットなどのボリュームを伴うものに向いている。また加熱による型崩れにも強いことから、外食・中食産業の食材として使われることが多く、とりわけカット野菜に向く冬系キャベツは、加工・業務用需要の増大とともに多くの産地で栽培されている。

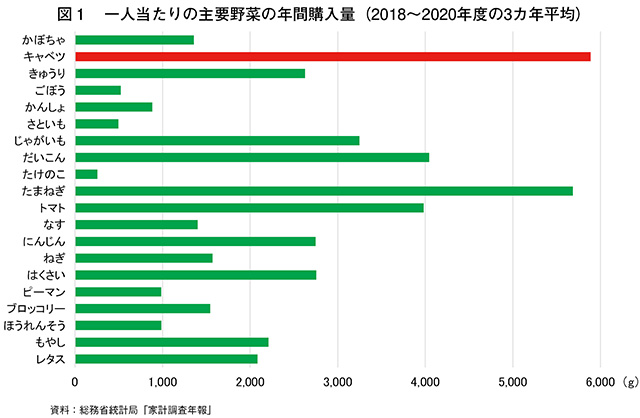

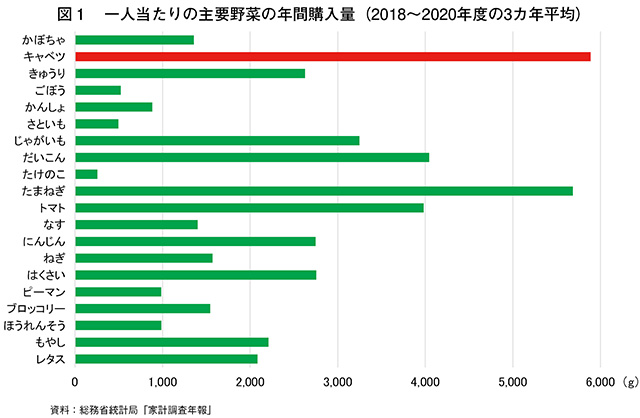

キャベツはまた、レタスやはくさいなどの葉茎菜類と比較して、栽培が総じて容易で、かつ連作障害にも比較的強い品目である。図2は、この10年ほどのJA佐久浅間における高原野菜の主要品目における出荷量の推移(2013年度=100)を示したものである。特に、2018年度以降、いずれの品目でも出荷量は減少しているが、キャベツの減少スピードは、はくさいやレタスのそれらに比べて緩やかであることが確認できる。それに対してレタスは、2013年度以降一貫して減少しており、マルチの張り替えなどの作業に手間がかかるだけでなく、多年の連作によって病害虫も発生していることがその理由として指摘される。

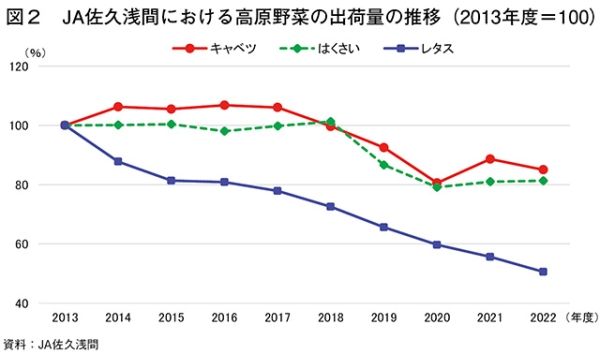

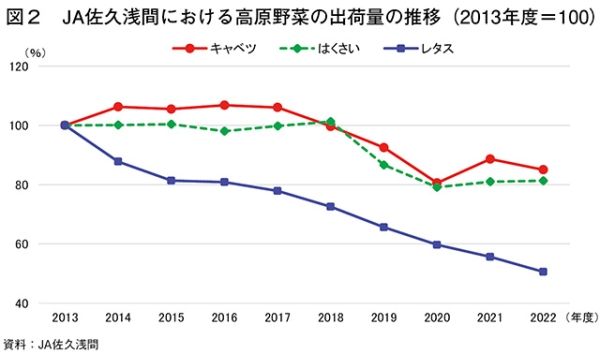

ただ、キャベツは、レタスに比べれば手間がかからないとはいえ、収穫調製作業にはそれなりの労働時間を費やしている。図3はJA佐久浅間の営農指針となるキャベツの10アール当たりの作業別労働時間を示したものである。収穫調製作業は、全体の81時間のうちの4割近くを占める30時間である。実際は、この数字よりも収穫調製の作業時間と労力はかかっているようにも感じられる。

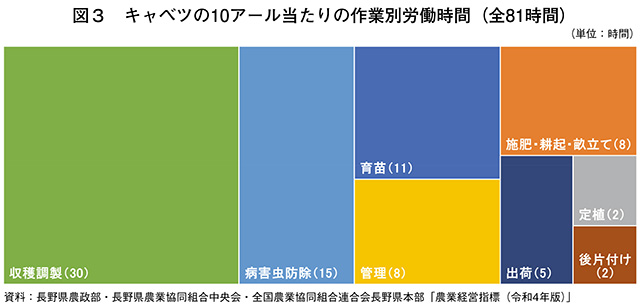

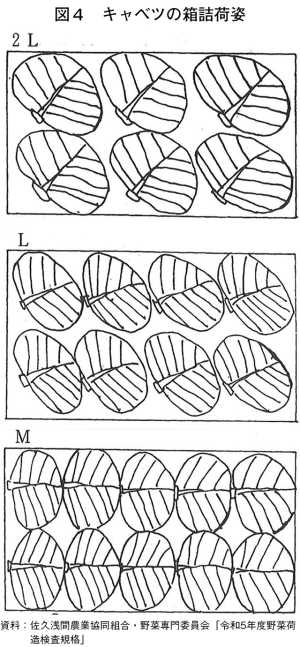

筆者は学生時代、高原野菜産地である長野県川上村で住み込みの収穫アルバイトをした経験を持つが、生産者の箱詰めに対する“こだわり”は、彼らの商品づくりとも密接に関連している。同じ大きさのキャベツをいかにして切り口を揃えて箱詰めを行うか、単に詰め込むのではなく、それには生産者の流儀があり、また産地としての商品、さらには産地ブランド(銘柄)づくりとも密接に関連している。

図4はJA佐久浅間の営農指導指針で提示されているキャベツの箱詰荷姿である。外葉は葉一枚として、箱詰めの際には、その葉が必ず上に出るようにしなければならない。切り口は必ず平らに切らなければならないなどの厳格なルールが設けられている。JA佐久浅間の営農技術員は、「段ボールを開けたとき、キャベツの顔がきれいに揃っていなければならない。そのことが生産者部会の中で徹底されており、われわれの産地は卸売市場から高い評価をいただいている」という。

しかし、キャベツをきれいに詰めた段ボールであっても、それを沢山運ぶとなると、高齢者や女性にはかなり厳しい。等級Lのキャベツ8個詰めの段ボール一箱は10キログラムを超える重さである。キャベツは、はくさいに次ぐ重量野菜であり、高齢者や女性生産者に必ずしも優しい品目でない。

そもそも、稲作と比較しても、野菜生産の機械化は大幅に遅れている(文献(1))。それは品目・品種が多く、かつ品目・品種ごとに栽培様式が異なり、機械の開発・実用化の要件となる標準化や規格化を進めることは難しいためである。また、同じ品目・品種でも地域によって栽培様式は異なり、地形、区画、土壌、水利条件においても技術的個別性を有している。さらに、一般的に野菜は、大きさや形状などの外観的規格や出荷形態の要求度が高く、ワザ、暗黙知を含む手作業が商品づくりに重要な意味をもつ。JA佐久浅間のような歴史を有した野菜産地の場合、特に考慮しなければならない点であろう。

しかし一方で、今日の野菜における農業機械の開発・実用化の進展に合わせながら、品目ごとに機械化体系の整備は進みつつある。なかでもキャベツは、耕起ではロータリー(耕運機)、定植では自動移植機、除草では中耕除草機、さらに収穫では収穫機のように機械化一貫体系が、特に加工・業務用キャベツを中心として形成されてきている。

その万能野菜であるキャベツは、近年、主要野菜の中で最も購入量が多く、その販売価格は比較的安定している。図1は、主要野菜における品目別の一人当たりの年間購入量(2018~2020年度の3カ年平均)を示したものである。キャベツは主要野菜の中で最も購入量が多く、年間6000グラム、コロナ禍(2021年度)では増えて6300グラム、一人年間5~6個のキャベツを購入している計算となる。

キャベツはその商品特性と用途によって、大きく二つに分けることができる。一つは春系(春玉)キャベツであり、一般に巻きが柔らかく、サラダやつけ合わせなどの生食に向いている。もう一つは冬系(寒玉)キャベツであり、巻きが硬く、水分がしみ出にくく、カットなどのボリュームを伴うものに向いている。また加熱による型崩れにも強いことから、外食・中食産業の食材として使われることが多く、とりわけカット野菜に向く冬系キャベツは、加工・業務用需要の増大とともに多くの産地で栽培されている。

キャベツはまた、レタスやはくさいなどの葉茎菜類と比較して、栽培が総じて容易で、かつ連作障害にも比較的強い品目である。図2は、この10年ほどのJA佐久浅間における高原野菜の主要品目における出荷量の推移(2013年度=100)を示したものである。特に、2018年度以降、いずれの品目でも出荷量は減少しているが、キャベツの減少スピードは、はくさいやレタスのそれらに比べて緩やかであることが確認できる。それに対してレタスは、2013年度以降一貫して減少しており、マルチの張り替えなどの作業に手間がかかるだけでなく、多年の連作によって病害虫も発生していることがその理由として指摘される。

ただ、キャベツは、レタスに比べれば手間がかからないとはいえ、収穫調製作業にはそれなりの労働時間を費やしている。図3はJA佐久浅間の営農指針となるキャベツの10アール当たりの作業別労働時間を示したものである。収穫調製作業は、全体の81時間のうちの4割近くを占める30時間である。実際は、この数字よりも収穫調製の作業時間と労力はかかっているようにも感じられる。

筆者は学生時代、高原野菜産地である長野県川上村で住み込みの収穫アルバイトをした経験を持つが、生産者の箱詰めに対する“こだわり”は、彼らの商品づくりとも密接に関連している。同じ大きさのキャベツをいかにして切り口を揃えて箱詰めを行うか、単に詰め込むのではなく、それには生産者の流儀があり、また産地としての商品、さらには産地ブランド(銘柄)づくりとも密接に関連している。

図4はJA佐久浅間の営農指導指針で提示されているキャベツの箱詰荷姿である。外葉は葉一枚として、箱詰めの際には、その葉が必ず上に出るようにしなければならない。切り口は必ず平らに切らなければならないなどの厳格なルールが設けられている。JA佐久浅間の営農技術員は、「段ボールを開けたとき、キャベツの顔がきれいに揃っていなければならない。そのことが生産者部会の中で徹底されており、われわれの産地は卸売市場から高い評価をいただいている」という。

しかし、キャベツをきれいに詰めた段ボールであっても、それを沢山運ぶとなると、高齢者や女性にはかなり厳しい。等級Lのキャベツ8個詰めの段ボール一箱は10キログラムを超える重さである。キャベツは、はくさいに次ぐ重量野菜であり、高齢者や女性生産者に必ずしも優しい品目でない。

そもそも、稲作と比較しても、野菜生産の機械化は大幅に遅れている(文献(1))。それは品目・品種が多く、かつ品目・品種ごとに栽培様式が異なり、機械の開発・実用化の要件となる標準化や規格化を進めることは難しいためである。また、同じ品目・品種でも地域によって栽培様式は異なり、地形、区画、土壌、水利条件においても技術的個別性を有している。さらに、一般的に野菜は、大きさや形状などの外観的規格や出荷形態の要求度が高く、ワザ、暗黙知を含む手作業が商品づくりに重要な意味をもつ。JA佐久浅間のような歴史を有した野菜産地の場合、特に考慮しなければならない点であろう。

しかし一方で、今日の野菜における農業機械の開発・実用化の進展に合わせながら、品目ごとに機械化体系の整備は進みつつある。なかでもキャベツは、耕起ではロータリー(耕運機)、定植では自動移植機、除草では中耕除草機、さらに収穫では収穫機のように機械化一貫体系が、特に加工・業務用キャベツを中心として形成されてきている。

3 JA佐久浅間のキャベツ

JA佐久浅間は、2000年に当時の2市6町2村にあった四つのJAが合併して発足した広域合併JAである。2023年現在、佐久市、小諸市、東御市、軽井沢町、御代田町などの3市4町を管轄し、組合員2万9825人(うち正組合員1万7217人)、野菜を中心とした農畜産物販売取扱高171億9千万円(2022年度)に上る。

管内は、北に浅間山、南に八ヶ岳、蓼科山を臨み、中央に千曲川が流れ、肥沃な大地と夏場の冷涼な気候を生かす高原野菜産地を抱えている(図5)。また、こうした自然条件に加え、長野県における東のゲートウエイ(玄関口)に位置し、関東の大消費地圏への市場立地条件にも恵まれた産地である。

本産地におけるキャベツの歴史は、明治時代までさかのぼることができる。当時まだ国内ではなじみの薄かったキャベツを、軽井沢の外国人在住者への食材として、夏場冷涼な気候の軽井沢町で栽培したことが始まりとされている(写真1)。

歴史を刻む本産地のキャベツは、玉が締まる冬系品種(信州868)でありながらも、柔らかく甘いのが特徴であり(写真2)、6月中旬から11月上旬まで出荷されている。玉は締まるものの、柔らかく甘いキャベツが栽培できるのは、(1)標高900~1100メートルの高原産地であり、特に6~9月の気温が15度から20度と涼しく、キャベツ栽培に適した温度帯を維持できること(2)昼夜の温度差が大きいことから、キャベツはより甘さを増すことが可能となること(3)キャベツ栽培が盛んな軽井沢地区は県内でも年間降水量(800ミリメートル)が比較的多く、柔らかいキャベツづくりに不可欠な水分を十分確保できること(4)浅間山のような火山に囲まれ、火山灰を含む排水が良く、黒ボク土と呼ばれる栄養豊かな土壌で占められていること-などの本産地におけるキャベツ栽培の相対的な有利性を指摘することができる。

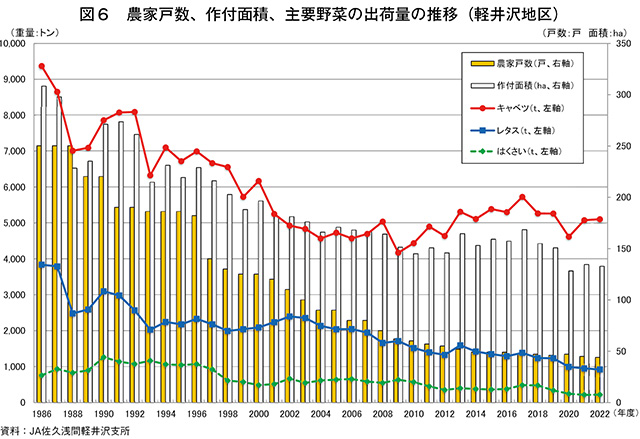

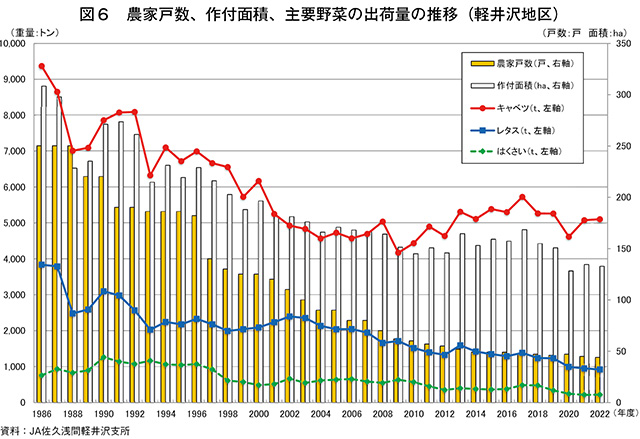

ただし、本産地は、こうした恵まれた自然条件や市場立地条件を有するキャベツ産地でありながらも、生産者は大幅に減少し、また作付面積も減少している。図6はJA佐久浅間の中でも最もキャベツ生産が盛んな軽井沢地区での農家戸数と作付面積および主要野菜の出荷量の推移を示したものである。

ここ40年ほどの長期間でみると、農家戸数は1986年度の250戸から2022年度の41戸に、6分の1まで減少し、作付面積についても1986年度の300ヘクタールから2022年度の140ヘクタールに半減している。しかし、キャベツの出荷量の減少スピードは、農家戸数や作付面積のそれらに比べれば緩やかであり、1986年度の9300トンから2010年度の4100トンまで大幅に減少したものの、それ以降は5000トン前後で推移している。出荷ボリュームでみれば、近年のキャベツ産地としての規模は維持されているとみてよい。

現在、軽井沢地区においてキャベツを栽培している組合員農家は41戸、その営農類型は、キャベツを基幹品目とする「キャベツ+レタス」が多くを占めている。キャベツの1戸当たりの平均作付面積は1.6ヘクタール余りで、県内の川上村や群馬県嬬恋村など近隣の高原野菜産地に比べても小さい。本産地は、パイロット事業(農地開発事業)で開拓された産地ではなく、個々の農家が保有していた圃場にそれぞれキャベツを栽培してきた伝統的な産地である。そのため、一筆当たりの圃場面積は総じて小さく、かつその多くは中山間地域に分散している。

また、経営主の年齢をみれば、20歳代と30歳代は合わせて3人、40歳代4人、50歳代13人に対し、60歳以上が21人と全体の5割強を占めている。本産地の担い手の高齢化は確実に進んでおり、家族労働力の不足などに起因して、キャベツ栽培をやめてしまう圃場、すなわち、遊休荒廃農地が増えてきている。

こうした傾向は今後も続くことが、JA佐久浅間が実施した担い手農業者・一般農業者(771人)を対象としたアンケート調査結果からも推察することができる(文献(2))。アンケート調査結果によると、10年後の営農意向については、「経営拡大」(11%)が最も少なく、「現状維持」が32%、そして「経営縮小」(33%)と「やめる」(24%)の両者で57%と、全体の6割近くが縮小・撤退の意向にある。また、農業後継者の有無についても、全体の7割で後継者が確保されていない状況にある。

管内は、北に浅間山、南に八ヶ岳、蓼科山を臨み、中央に千曲川が流れ、肥沃な大地と夏場の冷涼な気候を生かす高原野菜産地を抱えている(図5)。また、こうした自然条件に加え、長野県における東のゲートウエイ(玄関口)に位置し、関東の大消費地圏への市場立地条件にも恵まれた産地である。

本産地におけるキャベツの歴史は、明治時代までさかのぼることができる。当時まだ国内ではなじみの薄かったキャベツを、軽井沢の外国人在住者への食材として、夏場冷涼な気候の軽井沢町で栽培したことが始まりとされている(写真1)。

歴史を刻む本産地のキャベツは、玉が締まる冬系品種(信州868)でありながらも、柔らかく甘いのが特徴であり(写真2)、6月中旬から11月上旬まで出荷されている。玉は締まるものの、柔らかく甘いキャベツが栽培できるのは、(1)標高900~1100メートルの高原産地であり、特に6~9月の気温が15度から20度と涼しく、キャベツ栽培に適した温度帯を維持できること(2)昼夜の温度差が大きいことから、キャベツはより甘さを増すことが可能となること(3)キャベツ栽培が盛んな軽井沢地区は県内でも年間降水量(800ミリメートル)が比較的多く、柔らかいキャベツづくりに不可欠な水分を十分確保できること(4)浅間山のような火山に囲まれ、火山灰を含む排水が良く、黒ボク土と呼ばれる栄養豊かな土壌で占められていること-などの本産地におけるキャベツ栽培の相対的な有利性を指摘することができる。

ただし、本産地は、こうした恵まれた自然条件や市場立地条件を有するキャベツ産地でありながらも、生産者は大幅に減少し、また作付面積も減少している。図6はJA佐久浅間の中でも最もキャベツ生産が盛んな軽井沢地区での農家戸数と作付面積および主要野菜の出荷量の推移を示したものである。

ここ40年ほどの長期間でみると、農家戸数は1986年度の250戸から2022年度の41戸に、6分の1まで減少し、作付面積についても1986年度の300ヘクタールから2022年度の140ヘクタールに半減している。しかし、キャベツの出荷量の減少スピードは、農家戸数や作付面積のそれらに比べれば緩やかであり、1986年度の9300トンから2010年度の4100トンまで大幅に減少したものの、それ以降は5000トン前後で推移している。出荷ボリュームでみれば、近年のキャベツ産地としての規模は維持されているとみてよい。

現在、軽井沢地区においてキャベツを栽培している組合員農家は41戸、その営農類型は、キャベツを基幹品目とする「キャベツ+レタス」が多くを占めている。キャベツの1戸当たりの平均作付面積は1.6ヘクタール余りで、県内の川上村や群馬県嬬恋村など近隣の高原野菜産地に比べても小さい。本産地は、パイロット事業(農地開発事業)で開拓された産地ではなく、個々の農家が保有していた圃場にそれぞれキャベツを栽培してきた伝統的な産地である。そのため、一筆当たりの圃場面積は総じて小さく、かつその多くは中山間地域に分散している。

また、経営主の年齢をみれば、20歳代と30歳代は合わせて3人、40歳代4人、50歳代13人に対し、60歳以上が21人と全体の5割強を占めている。本産地の担い手の高齢化は確実に進んでおり、家族労働力の不足などに起因して、キャベツ栽培をやめてしまう圃場、すなわち、遊休荒廃農地が増えてきている。

こうした傾向は今後も続くことが、JA佐久浅間が実施した担い手農業者・一般農業者(771人)を対象としたアンケート調査結果からも推察することができる(文献(2))。アンケート調査結果によると、10年後の営農意向については、「経営拡大」(11%)が最も少なく、「現状維持」が32%、そして「経営縮小」(33%)と「やめる」(24%)の両者で57%と、全体の6割近くが縮小・撤退の意向にある。また、農業後継者の有無についても、全体の7割で後継者が確保されていない状況にある。

4 遊休荒廃農地の再生とグリーンフィールド

もっとも、担い手の高齢化や後継者不足に伴う遊休荒廃農地問題は、今に始まったことではない。キャベツ栽培の盛んな軽井沢地区では、農協合併以前から、特に中山間地域において遊休荒廃農地が目立っていた。そこで、JA佐久浅間は、こうした農地の受け皿としてのグリーンフィールドを合併前年の1999年に設立したのである。

設立後、グリーンフィールドは、軽井沢町の遊休農地利活用事業を開始し、組合員農家の遊休荒廃農地を請け負う農場事業(部門)を本格的に展開した。農場事業部門は、遊休荒廃農地を活用して、「野菜の生産量を増加させ、産地を守ること」を基本方針としている。

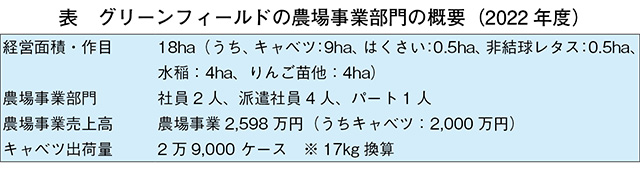

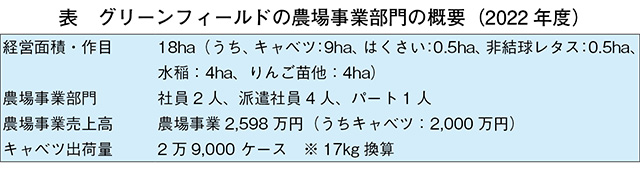

同社は、こうした農場事業部門に加え、畜産農家支援の畜産事業部門、残留農薬検査指導業務などの利用事業部門などの多角化を図っているが、表は農場事業部門に関しての概要を示したものである。現在、遊休農地利活用面積は18ヘクタール、うちキャベツは9ヘクタールであり、キャベツの出荷量は年間3万ケース近くとなる。それを正社員2人(実質1人)、派遣社員4人、パート1人のスタッフで農場事業部門を分担している。後述するが、グリーンフィールドのキャベツの出荷は、そのほとんどが加工・業務用であるのに対して、組合員農家は市場出荷用(家庭用)である。本産地のキャベツの出荷・販売において、グリーンフィールドと組合員農家とのすみ分けがなされている。

グリーンフィールドが組合員農家から引き受けた遊休荒廃農地は、個別性の極めて強い農地である。「水はけが良くない」「地力が低下し、雑草が生えている」「日当たりが良くない」「傾斜がきつい」など、組合員農家がキャベツ栽培をしたくない種々の理由を持った“ワケあり畑”でもある。同社代表取締役社長の櫻井武実氏は、「組合員から引き受けた圃場をキャベツ畑に再生するには、最低でも2年ほどかかる。また、どのように再生するかは、その圃場の個々の状況に合わせて、われわれが柔軟に対応するしか方法はない」という。遊休荒廃農地の活用には、まずはどのようにしてキャベツ畑に再生させるかが重要であり、個別性を持つ圃場の状況に適合する“柔軟性”が求められている。

設立後、グリーンフィールドは、軽井沢町の遊休農地利活用事業を開始し、組合員農家の遊休荒廃農地を請け負う農場事業(部門)を本格的に展開した。農場事業部門は、遊休荒廃農地を活用して、「野菜の生産量を増加させ、産地を守ること」を基本方針としている。

同社は、こうした農場事業部門に加え、畜産農家支援の畜産事業部門、残留農薬検査指導業務などの利用事業部門などの多角化を図っているが、表は農場事業部門に関しての概要を示したものである。現在、遊休農地利活用面積は18ヘクタール、うちキャベツは9ヘクタールであり、キャベツの出荷量は年間3万ケース近くとなる。それを正社員2人(実質1人)、派遣社員4人、パート1人のスタッフで農場事業部門を分担している。後述するが、グリーンフィールドのキャベツの出荷は、そのほとんどが加工・業務用であるのに対して、組合員農家は市場出荷用(家庭用)である。本産地のキャベツの出荷・販売において、グリーンフィールドと組合員農家とのすみ分けがなされている。

グリーンフィールドが組合員農家から引き受けた遊休荒廃農地は、個別性の極めて強い農地である。「水はけが良くない」「地力が低下し、雑草が生えている」「日当たりが良くない」「傾斜がきつい」など、組合員農家がキャベツ栽培をしたくない種々の理由を持った“ワケあり畑”でもある。同社代表取締役社長の櫻井武実氏は、「組合員から引き受けた圃場をキャベツ畑に再生するには、最低でも2年ほどかかる。また、どのように再生するかは、その圃場の個々の状況に合わせて、われわれが柔軟に対応するしか方法はない」という。遊休荒廃農地の活用には、まずはどのようにしてキャベツ畑に再生させるかが重要であり、個別性を持つ圃場の状況に適合する“柔軟性”が求められている。

5 キャベツ収穫機の導入

担い手の高齢化と後継者不足から、軽井沢地区は遊休荒廃農地が増え始め、グリーンフィールドはこれらの農地を請け負うことで本産地の遊休地の増加に歯止めをかけてきた。しかし、組合員農家から請負を依頼される農地は後を絶たず、遊休荒廃農地は同社にますます集積していった。同時に、農地が集まれば集まるほど、グリーンフィールド本体は労働力不足にも陥っていく。

そのような中、グリーンフィールドは、新たな労働力として外国人研修生の受け入れを模索していたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴い、その受け入れも実質的に不可能となってしまう。したがって、限られた労働力で栽培面積を拡大しながら、キャベツ産地を維持・存続していくための“飛び道具”が必要であった。

そこで、同社は、キャベツ栽培において最も多くの時間と労力を要する収穫調製作業の省力化を図るキャベツ収穫機の導入に着目したのである。

コロナ禍の2020年、JA全農長野を介して、株式会社クボタ(以下「クボタ」という)のキャベツ収穫機の実証実験に取り組む。同年7月、中山間地域におけるキャベツ収穫機械体系実証コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)の第1回研究推進会議が、JA佐久浅間の会議室で開催された。コンソーシアムは、グリーンフィールドをはじめ、JA佐久浅間、JA全農長野などの農協関係者、クボタ、長野県、農業大学校、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)などの多様な組織・機関で構成され、会議は12月までに計4回開催された。実証は、キャベツ栽培の収穫作業を機械化し、労働生産性を向上させることを狙いとして、中山間地域での実用性を検証するため、慣行の収穫出荷体系に近いスタイルで運用実証が行われた。

コンソーシアムのメンバーの多くは、本産地のキャベツ畑は一圃場面積が狭く、点在しているため、すでに導入が進んでいる北海道などの大規模圃場におけるキャベツ収穫機のような大型機械ではその性能を十分発揮できず、逆に効率が悪くなるのではないかとの懸念を抱いていた。

そこで、中山間地域におけるキャベツ収穫機の労働生産性や作業効率を調査するとともに、キャベツ収穫機にGPSで位置情報を取得し、地図上に記録するGPSロガーを搭載するなど、効率のよい運用方法が研究推進会議で検討された。畝の長さが50メートル以下の小規模圃場の場合、反時計回りに旋回して収穫する「旋回移動」よりも、次の収穫の開始点までバックで移動する「フルバッグ収穫」の方が効率的であることが検証された(文献(3))。すなわち、キャベツ収穫機の効果を引き出すためには、圃場の傾斜や形状、旋回スペースの確保などの圃場条件整備が重要であり、いわば個々の圃場の性格を熟知していることがその導入の鍵となるのである。

導入されたキャベツの収穫機(写真3)は、機体の前方に設置された掻き込み部によってキャベツを引き抜く方法であり、引き抜かれたキャベツをローラーベルトで挟み込み、機体上部へ移送する過程で根を切断する。ローラーベルトで機体上部まで運ばれたキャベツは、機上で人が選別調製した後、機体後方に搭載した大型コンテナに集積される。グリーンフィールドは、組合員農家とのすみ分けからも加工・業務用キャベツ出荷を基本としていたことにより、大型コンテナの導入もスムーズに運び、その後の荷役や出荷作業の効率化にもつながっている(写真4)。

引き抜いたキャベツを機上で作業者3人が選別調製し、大型コンテナへ収容するまで操縦者1人を加えた4人の作業者で、1日20アール程度の収穫調製作業が可能となる。これは、人手による収穫よりも約2倍もの効率アップしている計算となる。また、省力化が進んだのは、キャベツ栽培の全作業時間の約4割を占める収穫調製作業だけではない。キャベツ収穫機は、キャベツそのものを引き抜くために、根(茎)などが圃場に残っておらず、畑の片付け作業を含めた耕起作業も省力化されていることを見逃してはいけない。

なお、本産地におけるキャベツ収穫機の導入には、クボタのキャベツ収穫機との親和性を指摘することができる。グリーンフィールドが栽培するキャベツは、その畝幅が50センチメートル、株間が30センチメートルであり、株間を広く設定し大玉化を目指す加工・業務用キャベツとしては狭く、また栽培品種の「信州868」の短縮茎はやや長いため、収穫機の刃の部分が掻き込み部に接触しやすい。これら株間や短縮茎のいずれもが、クボタのキャベツ収穫機の掻き込み部との相性も良かった。

さらに親和性はそれだけではない。操縦者の小林史尚氏(24歳)(写真5)のゲームで培った操作能力の高さもあった。小林氏は「まるでゲームをしているようだ。操作棒を上下に微妙に動かしながら、一畝で一つも引き残さなかった時は快感です。後方に乗っているスタッフの方たちとの呼吸も大切。早く引き抜き過ぎてもいけない。スタッフの動きをバックミラーで見ながら、いつも操縦しています。それはゲームをしているような感覚です」という。

そのような中、グリーンフィールドは、新たな労働力として外国人研修生の受け入れを模索していたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴い、その受け入れも実質的に不可能となってしまう。したがって、限られた労働力で栽培面積を拡大しながら、キャベツ産地を維持・存続していくための“飛び道具”が必要であった。

そこで、同社は、キャベツ栽培において最も多くの時間と労力を要する収穫調製作業の省力化を図るキャベツ収穫機の導入に着目したのである。

コロナ禍の2020年、JA全農長野を介して、株式会社クボタ(以下「クボタ」という)のキャベツ収穫機の実証実験に取り組む。同年7月、中山間地域におけるキャベツ収穫機械体系実証コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)の第1回研究推進会議が、JA佐久浅間の会議室で開催された。コンソーシアムは、グリーンフィールドをはじめ、JA佐久浅間、JA全農長野などの農協関係者、クボタ、長野県、農業大学校、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)などの多様な組織・機関で構成され、会議は12月までに計4回開催された。実証は、キャベツ栽培の収穫作業を機械化し、労働生産性を向上させることを狙いとして、中山間地域での実用性を検証するため、慣行の収穫出荷体系に近いスタイルで運用実証が行われた。

コンソーシアムのメンバーの多くは、本産地のキャベツ畑は一圃場面積が狭く、点在しているため、すでに導入が進んでいる北海道などの大規模圃場におけるキャベツ収穫機のような大型機械ではその性能を十分発揮できず、逆に効率が悪くなるのではないかとの懸念を抱いていた。

そこで、中山間地域におけるキャベツ収穫機の労働生産性や作業効率を調査するとともに、キャベツ収穫機にGPSで位置情報を取得し、地図上に記録するGPSロガーを搭載するなど、効率のよい運用方法が研究推進会議で検討された。畝の長さが50メートル以下の小規模圃場の場合、反時計回りに旋回して収穫する「旋回移動」よりも、次の収穫の開始点までバックで移動する「フルバッグ収穫」の方が効率的であることが検証された(文献(3))。すなわち、キャベツ収穫機の効果を引き出すためには、圃場の傾斜や形状、旋回スペースの確保などの圃場条件整備が重要であり、いわば個々の圃場の性格を熟知していることがその導入の鍵となるのである。

導入されたキャベツの収穫機(写真3)は、機体の前方に設置された掻き込み部によってキャベツを引き抜く方法であり、引き抜かれたキャベツをローラーベルトで挟み込み、機体上部へ移送する過程で根を切断する。ローラーベルトで機体上部まで運ばれたキャベツは、機上で人が選別調製した後、機体後方に搭載した大型コンテナに集積される。グリーンフィールドは、組合員農家とのすみ分けからも加工・業務用キャベツ出荷を基本としていたことにより、大型コンテナの導入もスムーズに運び、その後の荷役や出荷作業の効率化にもつながっている(写真4)。

引き抜いたキャベツを機上で作業者3人が選別調製し、大型コンテナへ収容するまで操縦者1人を加えた4人の作業者で、1日20アール程度の収穫調製作業が可能となる。これは、人手による収穫よりも約2倍もの効率アップしている計算となる。また、省力化が進んだのは、キャベツ栽培の全作業時間の約4割を占める収穫調製作業だけではない。キャベツ収穫機は、キャベツそのものを引き抜くために、根(茎)などが圃場に残っておらず、畑の片付け作業を含めた耕起作業も省力化されていることを見逃してはいけない。

なお、本産地におけるキャベツ収穫機の導入には、クボタのキャベツ収穫機との親和性を指摘することができる。グリーンフィールドが栽培するキャベツは、その畝幅が50センチメートル、株間が30センチメートルであり、株間を広く設定し大玉化を目指す加工・業務用キャベツとしては狭く、また栽培品種の「信州868」の短縮茎はやや長いため、収穫機の刃の部分が掻き込み部に接触しやすい。これら株間や短縮茎のいずれもが、クボタのキャベツ収穫機の掻き込み部との相性も良かった。

さらに親和性はそれだけではない。操縦者の小林史尚氏(24歳)(写真5)のゲームで培った操作能力の高さもあった。小林氏は「まるでゲームをしているようだ。操作棒を上下に微妙に動かしながら、一畝で一つも引き残さなかった時は快感です。後方に乗っているスタッフの方たちとの呼吸も大切。早く引き抜き過ぎてもいけない。スタッフの動きをバックミラーで見ながら、いつも操縦しています。それはゲームをしているような感覚です」という。

6 キャベツ収穫機の導入要因

一般に、新しい農業技術などを導入する場合、すなわち、導入過程においてまず考慮しなければならないことは、その経営主体において、新技術などを導入する明確な動機がなければならないし、導入に際して発生する阻害要因を予め解消しておかなければならない(文献(4))。そして、新技術などを現場に適合させるためには、いかにして「改善」が行える体制を構築しておくかもポイントとなる。

グリーンフィールドが組合員農家から請け負う農地は、そのほとんどが中山間地域に位置し、一筆当たりの圃場面積は小さく、点在している。通常であれば、キャベツの収穫機の導入に対して尻込みをしてしまう状況でありながら、グリーンフィールドは、どうして導入に踏み込めたのだろうか。同社におけるキャベツ収穫機の導入要因に関して、主に次の諸点を挙げることができる。

一つは、キャベツ収穫機の導入動機の顕在化である。グリーンフィールドは「野菜の生産量を増加させ、産地を守る」という基本方針の下、遊休荒廃農地を集積しながら、栽培面積を拡大してきた。また組合員農家から引き受ける農地は、今後、ますます増加することも十分見通せてもいた。したがって、直面していた最優先課題は、労働力不足の解消であり、そして中でも最も労働時間を費やしていた収穫調製作業の省力化であった。キャベツ収穫機の導入の狙いは明確であり、そのことが導入動機の顕在化を促したものといえる。

二つは、導入の阻害要因の解消としてのグリーンフィールドの適応力、柔軟性である。同社は、どちらかといえばワケあり畑でキャベツなどの野菜を生産してきた。特に、キャベツ収穫機の効果を引き出すためには、圃場の傾斜や形状、機械旋回スペースの確保などの個々の圃場を熟知しておくだけにとどまらず、個別対応力と柔軟性を持たなければその効果を十分発揮することができない。

社長の櫻井氏は「われわれは、組合員農家のどんな畑でもお世話をしています。今まで、本当にいろんな圃場をキャベツ畑などに再生してきました」という。この言葉には、各圃場への適応力と柔軟性を持たなければ、圃場の再生が出来なかったことを含意している。こうしたグリーンフィールドが培ってきた適応力や柔軟性は、新技術導入に対して不備が生じた場合でも、自らの技術能力で対処できるという認識を高めているとも考えられる。また、社内に漂う「何とかなる」「やってみよう」という社風は、こうした適応力や柔軟性と密接に関係しているともいえよう。

三つは、グリーンフィールドが持つ改善力である。グリーンフィールドは、改善のための失敗を許容する範囲が広く、これまで実施してきた技術などに対して改善してきた経験を持っている。そのことが、今回のキャベツ収穫機の導入における改善とも密接に関連している。特に、前出のコンソーシアムで、多様な組織・機関とともにキャベツ収穫機の導入の実証を行ったことで、改善の方向が明確になったことも注目される。

グリーンフィールドが組合員農家から請け負う農地は、そのほとんどが中山間地域に位置し、一筆当たりの圃場面積は小さく、点在している。通常であれば、キャベツの収穫機の導入に対して尻込みをしてしまう状況でありながら、グリーンフィールドは、どうして導入に踏み込めたのだろうか。同社におけるキャベツ収穫機の導入要因に関して、主に次の諸点を挙げることができる。

一つは、キャベツ収穫機の導入動機の顕在化である。グリーンフィールドは「野菜の生産量を増加させ、産地を守る」という基本方針の下、遊休荒廃農地を集積しながら、栽培面積を拡大してきた。また組合員農家から引き受ける農地は、今後、ますます増加することも十分見通せてもいた。したがって、直面していた最優先課題は、労働力不足の解消であり、そして中でも最も労働時間を費やしていた収穫調製作業の省力化であった。キャベツ収穫機の導入の狙いは明確であり、そのことが導入動機の顕在化を促したものといえる。

二つは、導入の阻害要因の解消としてのグリーンフィールドの適応力、柔軟性である。同社は、どちらかといえばワケあり畑でキャベツなどの野菜を生産してきた。特に、キャベツ収穫機の効果を引き出すためには、圃場の傾斜や形状、機械旋回スペースの確保などの個々の圃場を熟知しておくだけにとどまらず、個別対応力と柔軟性を持たなければその効果を十分発揮することができない。

社長の櫻井氏は「われわれは、組合員農家のどんな畑でもお世話をしています。今まで、本当にいろんな圃場をキャベツ畑などに再生してきました」という。この言葉には、各圃場への適応力と柔軟性を持たなければ、圃場の再生が出来なかったことを含意している。こうしたグリーンフィールドが培ってきた適応力や柔軟性は、新技術導入に対して不備が生じた場合でも、自らの技術能力で対処できるという認識を高めているとも考えられる。また、社内に漂う「何とかなる」「やってみよう」という社風は、こうした適応力や柔軟性と密接に関係しているともいえよう。

三つは、グリーンフィールドが持つ改善力である。グリーンフィールドは、改善のための失敗を許容する範囲が広く、これまで実施してきた技術などに対して改善してきた経験を持っている。そのことが、今回のキャベツ収穫機の導入における改善とも密接に関連している。特に、前出のコンソーシアムで、多様な組織・機関とともにキャベツ収穫機の導入の実証を行ったことで、改善の方向が明確になったことも注目される。

7 おわりに-キャベツ収穫機導入の意義-

最後に、グリーンフィールドにおけるキャベツ収穫機の導入は、どのような福音を産地にもたらしつつあるのか。単に収穫調製作業の省力化による労働力不足解消だけでなく、キャベツ収穫機の導入という取り組みが産地の維持・存続にどのような意義を持つのかに関して、次の諸点を指摘することができる。

第一は、キャベツ収穫機は、収穫調製作業の労働時間そのものを減少させるだけでなく、農作業イメージを大きく変え、若い農業後継者の確保にも期待を持つことができることである。キャベツ収穫機は、重量野菜であるキャベツの収穫や積み下ろしなどの、いわゆるキツイ、危険な作業自体から解放すると同時に、こうした農作業のイメージを大きく変えている。

キャベツ収穫機を操作する24歳の小林氏は、操作棒をリズミカルに動かし、まさにゲーム感覚でキャベツ収穫機を操縦している。彼にとっては、それはもはや農作業ではなく、ゲームなのである。

今回のコンソーシアムでは、農業高校生26人、農業大学校生13人などに対して、キャベツ収穫機に関する講習会および実習が実施された。実際に機械操作や収穫体験に触れた結果、参加した学生からは、就農希望の相談が寄せられており、彼らの就農意欲が高まったと報告されている(文献(5))。学生たちも、小林氏と同じように収穫作業がゲームのようで楽しいという気持ちを抱いたのかもしれない。いずれにしても、産地にとっては、キャベツ収穫機の導入が若年の農業後継者の確保につながることは十分に期待できる。

第二は、キャベツ収穫機の導入は、作業者の作業環境での身体的、心理的負担の軽減につながっていることである。特に軽井沢地区は、雨の降る日が少なくないし、たとえ冷涼な高原野菜産地といえども、夏の日差しは弱くはない。キャベツ収穫機には全面に屋根が付いており、雨も日差しも回避することができる。キャベツ収穫機は、こうした作業者の作業環境での身体的あるいは心理的負担の軽減にもつながっている。

また、キャベツ収穫機は、キャベツの茎の部分をカットせず引き抜くため、根などが圃場に残らない。これはいわゆる職場の整理整頓のようなもので、畑がきれいになるのは、何よりも気持ちの良いものである。また、畑の片付け作業は、収穫というお祭り後の片付けのようなもので、あまり気が進まないケースもある。たとえ片付けの作業量自体は少なくても、それに関わる心理的負担は決して小さくない。こうした畑の片付け作業が軽減されるのは、作業者の心理的負担の軽減にも密接に関連しているものと考えられる。すなわち、産地にとっては、これからの新しい作業環境の整備としての意義を有している。

第三は、加工・業務用キャベツの拡大とキャベツ産地の維持・存続である。グリーンフィールドにおけるキャベツ収穫機の導入は、加工・業務用キャベツの収穫調製作業の機械化でもある。組合員農家の市場出荷用キャベツとはすみ分けをしつつ、本産地の維持・存続として、加工・業務用キャベツの出荷は今後、極めて重要になってくる。現にJA佐久浅間の加工・業務用キャベツの出荷量は伸びてきており、本産地のキャベツ出荷量ボリュームの下支えをしている。また、定時・定量・定価格・定品質が求められる加工・業務用キャベツには、たとえば、雨が降ったからといって収穫を延期することはできない。先述したようにキャベツの収穫機には屋根が付いており、雨が降り、ぬかるみの中でも普段通りに収穫調製作業を進めることができるのである。

しかし、このような意義を、持続的に産地にもたらすことができるかどうかは、キャベツ収穫機の導入要因とも密接に関係する基本方針「野菜の生産量を増加し、産地を守る」を掲げるグリーンフィールドのパーパス、いわゆる企業の存在意義にかかっているともいえる。このことは同時に、今後も引き続き同社がその基本方針を、堅持し続けなければならないことを意味している。

謝辞:本稿執筆に当たり、株式会社グリーンフィールド、JA佐久浅間、JA全農長野からは資料・データなどをご提供いただくとともに詳細な点についてもご指導いただきました。改めてお礼申し上げます。

文献

(1)野菜の機械化の困難性については、深山大介「野菜生産における機械化の現状」『野菜情報』2018年1月号(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1801_chosa03.html)による。

(2)担い手農業者・一般農業者に対するアンケート調査結果は、JA佐久浅間「JA佐久浅間地域農業振興ビジョン(令和4年度~8年度)」による。

(3)キャベツ収穫機の検証結果は、保勇孝亘「中山間地域におけるキャベツ機械化一貫体系の実証」(関東農政局・スマート農業 index-19.pdf (maff.go.jp))による。

(4)新農業技術の導入の動機や要因については、山本和博・沖本 宏・松下秀介「新技術導入の決定要因と技術普及に関する動学的経営分析」『農業経営研究』第43巻第2号、pp.1~11、2005年による。

(5)学生たちの就農意向については「実証成果(株)グリーンフィールド(長野県佐久市)」 (関東農政局https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/pdf/pamphlet/r2hosei/R2H_9.pdf)による。

第一は、キャベツ収穫機は、収穫調製作業の労働時間そのものを減少させるだけでなく、農作業イメージを大きく変え、若い農業後継者の確保にも期待を持つことができることである。キャベツ収穫機は、重量野菜であるキャベツの収穫や積み下ろしなどの、いわゆるキツイ、危険な作業自体から解放すると同時に、こうした農作業のイメージを大きく変えている。

キャベツ収穫機を操作する24歳の小林氏は、操作棒をリズミカルに動かし、まさにゲーム感覚でキャベツ収穫機を操縦している。彼にとっては、それはもはや農作業ではなく、ゲームなのである。

今回のコンソーシアムでは、農業高校生26人、農業大学校生13人などに対して、キャベツ収穫機に関する講習会および実習が実施された。実際に機械操作や収穫体験に触れた結果、参加した学生からは、就農希望の相談が寄せられており、彼らの就農意欲が高まったと報告されている(文献(5))。学生たちも、小林氏と同じように収穫作業がゲームのようで楽しいという気持ちを抱いたのかもしれない。いずれにしても、産地にとっては、キャベツ収穫機の導入が若年の農業後継者の確保につながることは十分に期待できる。

第二は、キャベツ収穫機の導入は、作業者の作業環境での身体的、心理的負担の軽減につながっていることである。特に軽井沢地区は、雨の降る日が少なくないし、たとえ冷涼な高原野菜産地といえども、夏の日差しは弱くはない。キャベツ収穫機には全面に屋根が付いており、雨も日差しも回避することができる。キャベツ収穫機は、こうした作業者の作業環境での身体的あるいは心理的負担の軽減にもつながっている。

また、キャベツ収穫機は、キャベツの茎の部分をカットせず引き抜くため、根などが圃場に残らない。これはいわゆる職場の整理整頓のようなもので、畑がきれいになるのは、何よりも気持ちの良いものである。また、畑の片付け作業は、収穫というお祭り後の片付けのようなもので、あまり気が進まないケースもある。たとえ片付けの作業量自体は少なくても、それに関わる心理的負担は決して小さくない。こうした畑の片付け作業が軽減されるのは、作業者の心理的負担の軽減にも密接に関連しているものと考えられる。すなわち、産地にとっては、これからの新しい作業環境の整備としての意義を有している。

第三は、加工・業務用キャベツの拡大とキャベツ産地の維持・存続である。グリーンフィールドにおけるキャベツ収穫機の導入は、加工・業務用キャベツの収穫調製作業の機械化でもある。組合員農家の市場出荷用キャベツとはすみ分けをしつつ、本産地の維持・存続として、加工・業務用キャベツの出荷は今後、極めて重要になってくる。現にJA佐久浅間の加工・業務用キャベツの出荷量は伸びてきており、本産地のキャベツ出荷量ボリュームの下支えをしている。また、定時・定量・定価格・定品質が求められる加工・業務用キャベツには、たとえば、雨が降ったからといって収穫を延期することはできない。先述したようにキャベツの収穫機には屋根が付いており、雨が降り、ぬかるみの中でも普段通りに収穫調製作業を進めることができるのである。

しかし、このような意義を、持続的に産地にもたらすことができるかどうかは、キャベツ収穫機の導入要因とも密接に関係する基本方針「野菜の生産量を増加し、産地を守る」を掲げるグリーンフィールドのパーパス、いわゆる企業の存在意義にかかっているともいえる。このことは同時に、今後も引き続き同社がその基本方針を、堅持し続けなければならないことを意味している。

謝辞:本稿執筆に当たり、株式会社グリーンフィールド、JA佐久浅間、JA全農長野からは資料・データなどをご提供いただくとともに詳細な点についてもご指導いただきました。改めてお礼申し上げます。

文献

(1)野菜の機械化の困難性については、深山大介「野菜生産における機械化の現状」『野菜情報』2018年1月号(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1801_chosa03.html)による。

(2)担い手農業者・一般農業者に対するアンケート調査結果は、JA佐久浅間「JA佐久浅間地域農業振興ビジョン(令和4年度~8年度)」による。

(3)キャベツ収穫機の検証結果は、保勇孝亘「中山間地域におけるキャベツ機械化一貫体系の実証」(関東農政局・スマート農業 index-19.pdf (maff.go.jp))による。

(4)新農業技術の導入の動機や要因については、山本和博・沖本 宏・松下秀介「新技術導入の決定要因と技術普及に関する動学的経営分析」『農業経営研究』第43巻第2号、pp.1~11、2005年による。

(5)学生たちの就農意向については「実証成果(株)グリーンフィールド(長野県佐久市)」 (関東農政局https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/pdf/pamphlet/r2hosei/R2H_9.pdf)による。