調査・報告(野菜情報 2017年3月号)

調査・報告(野菜情報 2017年3月号)

えだまめの産地化、加工品販売の取り組み~あきた北農業協同組合を事例として~

新潟大学農学部 農業生産科学科 教授 清野 誠喜

【要約】

稲作依存度の高い秋田県では、かねてより園芸振興による収益性の高い農業構造への転換が大きな課題となっている。そうした中、あきた北農業協同組合においては、法人などの大規模経営体との連携による産地化を図るパターンが志向され、「スピード」を重視した産地化、契約販売などや加工事業展開による川下とのチェーン構築を図っている。

1 はじめに

稲作依存度の高い秋田県では、米価の下落がそのまま県農業に大きな影響を与える。そうしたことから、かねてより園芸振興による収益性の高い農業構造への転換が大きな課題となっている。

今日求められているのは、従来のように単に園芸作を振興するのではなく、産地形成、さらには川下とのバリューチェーン構築を踏まえた園芸振興である。

そこで本報告では、秋田県で展開されてきたえだまめ振興事業のなかで、えだまめの産地化と加工事業も取り込んだ農協の戦略について、あきた北農業協同組合(以下「JAあきた北」という)を事例として検討した。

2 秋田県における『えだまめ日本一事業』

秋田県では、前述したような稲作偏重の農業生産構造からの脱却を目指し、これまでに「メジャー3品目(アスパラガス、ねぎ、ほうれんそう)」や「ブランド6品目(トマト、きゅうり、メロン、すいか、キャベツ、えだまめ)」と称される品目を対象として、その振興を図ってきた。しかし、厳しいマーケット環境のもとで、勝ち残る産地・品目を確立していくことが急務という考えのもと、対象品目をえだまめに絞り(注1)、『えだまめ日本一事業』(平成22年)、『えだまめ日本一総合推進事業』(23~25年)を展開してきた。

両事業の具体的な内容は、以下の通りである。

①えだまめ機械化一貫体系用の機械・設備などの導入支援

②圃場における補助暗渠の施工などによる排水性改善支援

③作期前進による出荷拡大に向けたマルチ資材などの導入支援

④オール秋田での販売戦略を実践するための「えだまめ販売戦略会議」設置(注2)、プロモーション支援

⑤モデル産地育成のための施設・機械整備などに関するJA支援

⑥選別施設整備に関するJA支援

以上のような、えだまめの生産・流通・販売に関する一連の事業展開により、秋田県におけるえだまめの栽培面積は664ヘクタール、販売額は10億円となった(27年実績)。

『えだまめ日本一事業』開始以降、東京卸売市場における秋田県産えだまめの取り扱い数量は、23年、24年ともに前年比約35%の増加で推移し、また、市場占有率においても、22年、26年には26.2%を占めるまでに至った。

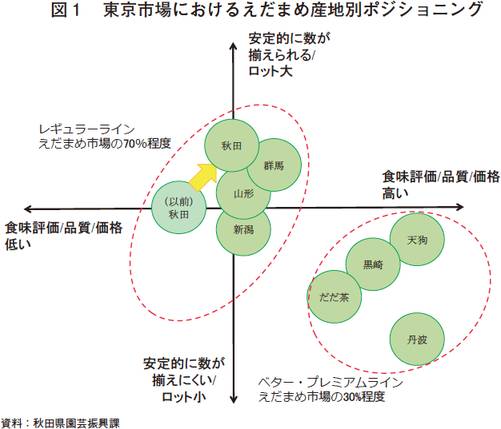

図1は、東京市場におけるえだまめの産地別のポジショニングを示したものである。横軸は食味評価/品質/価格の高低を、縦軸はロットの大小を示したものである。えだまめ市場の約7割を占める「レギュラーライン」において、秋田県のえだまめはその地位を引き上げることになった(注3)。

注1:えだまめを対象とした理由としては、①大豆生産に関わる機械を活用できる優位性があること、②東京都中央卸売市場におけるシェアが、他の「メジャー」「ブランド」品目よりも比較的高かったこと、などによる。

注2:県下でえだまめ生産を行うJAが参画し、生産振興や販促の取り組みを協議し、実践にうつすための協議会。

注3:『日本一事業』に先立ち、良食味の県オリジナル品種の育成・普及などがあり、食味向上に大きな貢献をしてきた。

3 JAあきた北におけるえだまめ生産

秋田県における急速なえだまめ産地拡大の中心的な存在が、秋田県大館市に本店を置くJAあきた北である。秋田県内のえだまめ平均栽培面積は、1戸当たり66アールとなっているが、これに対してJAあきた北の1戸当たりの栽培面積は約3倍強の210アールとなっている。

現在、JAあきた北におけるえだまめ生産者(部会員)は51名である。このうち20名が集落営農や農業法人で、これらで全生産量の9割以上を占め、大規模生産者を中心とした産地構造となっていることが大きな特徴である。

もともと、JA管内の旧大館市内ではえだまめ生産が行われており、かつては食味の良さから両国国技館での大相撲・秋場所にも納品されていた。しかし、その後の高齢化や農業就業人口の減少に伴い、えだまめの栽培面積は大きく減少していた。こうした状況を大きく変えていったのが、JAあきた北主導による大規模経営体を中心とした、えだまめ産地作りであった。えだまめの収穫、選別調製に関わる農業機械開発が進むとともに、前述した秋田県における各種事業を活用した機械化一貫体系(抜取り機、ハーベスタ(脱穀機)、脱莢機、洗浄機、脱水機、予冷庫などを装備)による大規模えだまめ栽培を、集落営農や農業法人に提案・推進していった。そこには、既存のえだまめ栽培者による作付け拡大や家族労働力を主体とした経営体への新規導入ではなく、産地形成までに要する「時間(スピード)」を重視したJAによる明確な戦略が存在したこと、そして、秋田県南に存在する古くからの産地とは異なり、えだまめ生産者数が少なく(小規模部会であり)、既存生産者とのコンフリクト(利害の対立)が相対的に少なかったことが、大規模生産者を中心とした産地形成に大きな要因として働いた。

こうした取り組みにより、JAあきた北におけるえだまめの栽培面積は24年には74ヘクタールに達したものの、これ以上のさらなる栽培面積拡大を阻害する要因として、生産者の選別調製労働力不足をいかに解消するかが、課題として浮上することになった。そのため、共同選果場を整備し(注4)、あわせて大型予冷庫整備による食味低下の防止、共同選別調製による出荷品質の均質化、規格外品えだまめの加工・販売を行い、生産者の手取り向上と栽培に集中できる環境を整備することで、さらにその産地規模(栽培面積)は拡大を続けている(写真1)。

JAあきた北では、7月下旬から10月中旬までの約90日間、切れ目のない出荷のため、計画的な播種を徹底し、極早生から晩生までの品種を組み合わせ(注5)、栽培している。栽培講習会、目揃い会、実績検討会に、種苗メーカーや市場関係者を招き、継続して作付け品種を見直し、現在では12品種が栽培されている。

注4:共同選果場では、Pプラスフィルムロールから、その場で袋形成機を使いえだまめ包装袋を形成するため、流通資材のコストダウンも図っている。

注5:栽培面積での割合でみると、早生品種19%、中生品種46%、そして晩生品種36%、の構成となっている。

4 産地の中心的存在である大規模経営体─有限会社アグリ川田─

同産地における中心的生産者である有限会社アグリ川田(以下「アグリ川田」という)は、18年の法人化と同時に、えだまめ生産を開始した。そこでは、前述したようにJAあきた北によるえだまめ生産の提案・推進が大きなきっかけとなっている。当初、JAや普及センターなどでは1ヘクタール程度の栽培規模を想定した技術指導や計画づくりを支援したが、アグリ川田の初年度の栽培は約10ヘクタールから開始された(写真2)。

当時、収穫に関する機械はハーベスタ1台、抜取り機1台、脱莢機1台を導入するとともに、選別などに関する機器・施設を整備した。そこでは、県や市、JAによる助成金などによる支援措置により、初年度で機械の投資分を償還することが可能であった。

こうしたアグリ川田によるえだまめ栽培は、その後の地域における大規模経営体(農業法人や集落営農)によるえだまめ導入を促すためのモデルケースとなり、産地形成にとって必要な主要生産者を引き付ける要因になった。

その後、同社のえだまめの栽培面積は10ヘクタール前後で推移してきたが、28年より、コンバインを導入しての収穫(注6)、そして選別(色彩選別機の利用)・調製を行うための自社施設を導入することで、その栽培規模を約38ヘクタールにまで拡大している。こうした収穫、選別調製に関わる体系整備により、1日当たり1ヘクタール弱の収穫も可能な体制となり、29年度の栽培面積は55ヘクタールを目指している(表1)。

収穫したえだまめは直接販売も若干あるものの、その大半はJAへの出荷となっている。また、後述するJAあきた北の加工施設は、大規模経営体にとっては、大規模生産によって発生する規格外品(1粒莢や破損莢)の換金化の面からも、大きな存在となっている。

注6:コンバインの導入により、それ以前ではハーベスタ2台(2人)、脱莢機(2人)、引き抜き作業(1人)、の最低でも計5人の労働力を要していたが、1人での作業が可能となった。

5 JAあきた北のえだまめおよびその加工品の販売

現在、JAあきた北におけるえだまめ(生)の販売・出荷先は、市場経由の契約販売が6割強を占めている。それ以外は卸売市場での委託販売である。契約販売は小売店(スーパー)がほとんどで、外食企業との契約販売はない。

契約販売比率は、数年前までは2~3割程度であったが、急速に高まっている。前述したように、同産地では大規模経営体の比率が高く、それらの計画的な播種・出荷計画作りをJAとともに綿密に行うことで、契約販売を急速に伸ばしてきた。

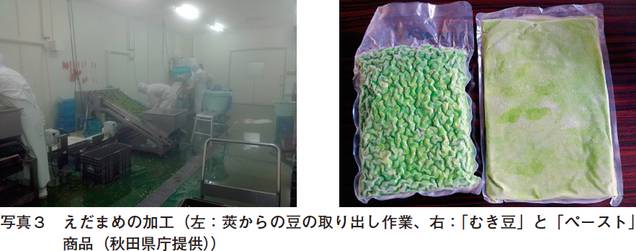

一方、農産物流通加工センター内の加工施設では、急速に拡大する産地で発生する1粒莢や破損莢などの規格外品を「冷凍むき豆(以下「むき豆」という)」と「冷凍ペースト(以下「ペースト」という)」へと加工し、その販売に取り組んでいる(写真3)。

当初、「作ったは良いが、売れない」状態であったが、えだまめ(生)の販売も手掛ける営業担当者が、各種商談会への参加、取引業者からの紹介、さらにはマスコミなどを通じた情報発信などにより、地道にその販路を拡大していった。特に、「(えだまめが)どのように活用されているか、活用される可能性があるかをつかみ、提案・商談していく」といった顧客適応のための情報探索を重視した営業を展開している(写真4)。

「むき豆」は学校給食やお菓子、総菜などで利用され、「ペースト」は主にずんだとして利用される。加工品の生産量は27年で27トン、28年には約30トンを見込んでいる。当初は「ペースト」の比率が高かったが、近年では「むき豆」の比率が高まっている。これは、「ペースト」は加工度合いが顧客によって異なり(例:えだまめを挽く際の粗さなど)、好みに応じた加工を顧客自らにしてもらうための原料としての「むき豆」の販売が増えているためである。

現在、「むき豆」については、関東諸県における学校給食会との直接契約や卸売業者を介した販売を行っており、関東の学校給食市場では大きなシェアを占めている。一方、「ペースト」については、食品製造業(製餡業者)が主な販売先となっており、製餡業者が味付けや商品製造(ずんだ餅)を行い、スーパーの総菜売り場などへと卸売をしている。なお、「むき豆」については、シンガポールの日本食レストランでの採用・納品も決定し、その輸出が準備されている。

JAあきた北における加工事業のスタンスは、あくまでも1次加工を担当し、2次加工(最終製品)へと進出する意図・予定はない。そこには、商品作りと営業力、さらには在庫リスクなどをトータルに考えての判断があり、原料生産、1次加工の側面からサプライチェーン構築に貢献することを目指したものとなっている。そしてむしろ、えだまめ以外の農産物の1次加工により、商品ラインのバラエティ化を図ることが今後の戦略として検討されている。

6 おわりに

稲作依存度の高い秋田県では、産地形成、さらには川下とのバリューチェーン構築を踏まえた園芸振興が求められているが、JAあきた北においては、法人などの大規模経営体との連携による産地化を図るパターンが志向されている。大規模経営体をターゲットとした産地への取り組みにおいては、その「スピード」が大きな特徴である。また、産地における安定的な量およびロットを実現し、契約販売などや(1次)加工事業による川中・川下とのチェーン構築を図っていることに大きな特徴がある。

JA改革などが求められる今日、大規模経営体をはじめとした生産者にとって、加工事業も含めたバリューチェーンをいかに構築していくかが、最大のポイントとなる。