愛知県 あいち知多農業協同組合(たまねぎ)

調査情報部調査課 係長 高城 啓

◆1 産地の概要

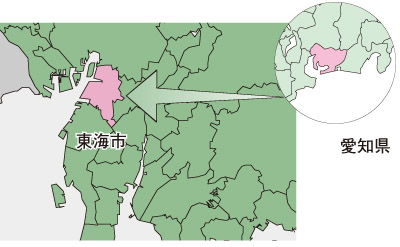

(1)東海市

~知多半島のたまねぎ産地~

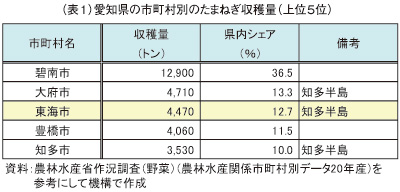

愛知県は全国第4位の収穫量を有するたまねぎの生産県です。県内の代表的な産地としては、碧南市や豊橋市のほかに10市町から成る知多半島が挙げられますが、知多半島の中では東海市、大府市、知多市がたまねぎ産地の中心です(表1)。

このうち東海市は、昭和44年に旧上野町と旧横須賀町が合併して誕生した知多半島の最北端の市です。明治期には、たまねぎのほかにトマトなどの西洋野菜の栽培も盛んに行われました。カゴメの創業者(蟹江一太郎氏)を輩出した地であり、昭和41年にはたまねぎの野菜指定産地に指定されました。

東海市は、東西8.06キロメートル、南北10.97キロメートルの広さで、名古屋市の中心部まで約15キロメートルと、‘大消費地に近い’という利点を有しています。また、年間降水量が約1,200ミリメートル、年間平均気温が16~17度と温暖で降水量にも恵まれた地域で、たまねぎの生産に適しています。

かつては、知多半島沿岸と砂地を生かし、海苔とたまねぎによる半農半漁の生活が営まれてきましたが、沿岸部は、高度成長に伴い埋め立てられ、製鉄工場などが建設されるなど工業地としても発達してきました。また、農家の多くが、埋め立て地を利用して、たまねぎ生産を拡大していきました。

(2)早出したまねぎ

~親しまれる「たま坊」~

知多半島全域を区域とするあいち知多農業協同組合(以下、「JAあいち知多」)では近年、早生および中晩生種のほか、‘極早生種’のたまねぎ生産に力を入れています。

東海市ではたまねぎの作付面積が減少傾向ですが、早生および中晩生種の市場価格の低迷が続く状況下で、‘極早生種’が比較的高値での取引が期待されることから、JAあいち知多は‘極早生種’を‘早出したまねぎ「たま坊」’(以下、「たま坊」)というブランド名で平成16年から売り出し、生産者所得の安定化に努めています。現在では年間約900トンのたま坊が出荷されています(表2)。

たま坊の名称は公募で選ばれたものです。生産者は「親しみやすい名称」と大変喜んでおり、取引がある市場関係者からも名称が認知されるようになりました。また、出始めから2月中旬までのたま坊を「葉付きたまねぎ」として出荷することで、その新鮮さをアピールしています。

これらの取り組みから、中晩生種と併せて、たまねぎの長期出荷体制を構築しています。今回は、たま坊の生産地の中心である東海市におけるJAあいち知多および生産者の取り組みを紹介します。

緑色がきれいな葉付きのたま坊

2 たま坊の栽培上の特徴

(1)栽培カレンダー

~複数品種・複数マルチ~

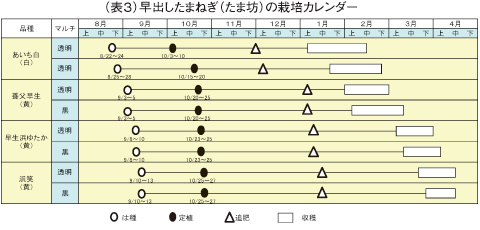

たま坊の生産には、現在4種類の品種が使用されています(表3)。JAあいち知多東海地区のたま坊の収穫量は、年間約1,000トンです。このうち収穫量の1割弱を占める「あいち白」は、8月下旬には種を行い、1月上旬から2月下旬までの間、収穫されます。

また、収穫量の2割強を占める「養父(やぶ)早生」は、栽培に使用するマルチの種類(透明または黒)を変えることで、2月(早いものは1月)から3月上旬までの収穫が可能となっています。同様に、「早生浜ゆたか」と「浜笑(はまえみ)」もマルチの種類を変えて栽培されています。

このように、JAあいち知多では複数品種の使用と併せ、透明のマルチの方が黒のマルチよりも地表温度が高くなるという特徴を生かし、種類の異なるマルチを利用して畝の地表温度を意図的に変化させることにより、4月中旬まで出荷しています。中には、透明と黒の中間の効果がある緑のマルチを使用する生産者もいます。

(2)品種の特徴

① あいち白

東海市で明治時代から栽培されている白たまねぎで、形は扁平です。フランスの品種「プラン・アチーフ・ド・パリー」の改良種で、辛みや香りが少なく、柔らかいのが特徴です。サラダに最適な新たまねぎですが、種子の確保が困難なことから、農林水産省で遺伝資源として保存されています。

② 養父早生

東海市の養父地域で昔から栽培されてきた品種です。甘みが強いのが特徴です。形が扁平である点はあいち白と似ていますが、表皮は黄色であることから、黄たまねぎに分類されます。あいち白とともに愛知県の伝統野菜の一つで、大部分が東海市で生産されています。あいち白と同様に種子の確保が困難な品種です。

③ 早生浜ゆたか、浜笑

早生浜ゆたかは、苦みと辛みがない黄たまねぎです。また、浜笑は、水分を多く含み、甘みがある黄たまねぎです。球の揃いがよく多収であるため、作業性がよいのが特徴です。

(3)早出しのための工夫

作業効率を上げるために一斉収穫を行うことから、株間20センチメートルの10~12条植えが一般的に採用されていますが、1月に収穫されるたま坊では、光を多く採り入れ、生育を促進して球揃えをよくするため、株間10センチメートルの4条植えの栽培を採用している生産者もいます。

また、秋や早春の生育に高温多雨の条件が重なると、病害虫の発生が多くなるため、早期防除の徹底が重要となります。近年降水量が増えているので、一層注意を払う必要が生じています。

さらに、12~1月に肥料切れになると、抽だいの原因となることから、生育状況を注視しながら追肥作業が行われます。なお、一部地域では病害対策として、客土による土壌改善や土壌消毒が行われています。

収穫直後の「養父早生」

形は扁平で、皮は黄色

10条植えのたま坊

3 出荷の工夫

~出荷規格の統一~

JAあいち知多では、たまねぎの共同選果場がなく、個々の生産者による選別作業が行われているため、生産者が一堂に会する「目揃会」を年3回開催しています。

目揃会を通じて生産者は出荷規格を再確認するとともに、出荷規格に対する意識が高まることから、日々行う選別作業の厳格化、ひいては出荷規格の統一化が図られています(表4)。

JAあいち知多の集荷場では、専任検査員がたまねぎ入りの段ボールを開封検査し、出荷規格を確認しています。また、出荷容器の段ボールは、10キログラム入りで統一されています。

これらの統一された取り組みは、販売の効率化の観点から、出荷先の市場関係者などから高い評価を得ています。

最も高値を期待できる「秀・L」の

シェアは全体の5~6割程度

「目揃会」で出荷規格を

熱心に再確認する生産者

「規格板」を使用して

出荷規格を確認する専任検査員

4 生産者紹介

(1)2人の代表者

たまねぎ生産を代々行っている森岡さんは、幼少の頃から家業を手伝ってきた経験豊富な生産者です。現在は「知多園芸振興協議会」のたまねぎ部会長として、地域農業の振興に取り組んでいます。

森岡さんと同じく代々農家である今津さんは、生産のかたわら「愛知伝統野菜たまねぎ原種保存会」の会長として、たま坊のうち、種子の確保が特に困難な「養父早生」の種子の採取に取り組むなど、高い栽培技術を有しています。

長年たまねぎ生産を行っている

森岡さん(左)と今津さん(右)

(2)たま坊の生産

① 早生たまねぎの復活

~早生から極早生へ~

地域では、たまねぎ生産者の大部分が、昔から早生たまねぎとして「あいち白」や「養父早生」の生産に取り組んできました。当時の早生たまねぎは、種子採取に利用する母球の保存状態が極めて悪かったことから、生産が安定せず、早生たまねぎの生産が下火となった時期が長く続きました。

しかしながら、近年、市場における中晩生のたまねぎの価格の上昇が期待されなくなったため、生産者は地元JAが協力して、高値が期待できる早生たまねぎの生産に再び力を入れるようになりました。

出荷のさらなる早期化とブランド化を推し進めた結果、現在では出荷開始をかつての3月末から1月に前倒しすることが可能となり、‘極早生’として出荷されています。高い栽培技術を持つ今津さんは、12月末から出荷を行った年もあるそうです。

たま坊の収穫作業を行う森岡さん

専用機械で外皮などを除去

② 種子の採取 ~2年越しの種子~

今津さんは、「養父早生」の種子採取において地域のリーダーです。生産者13人のグループで種子採取用の農地を管理しています。「あいち白」と異なり「養父早生」の種子は、採取の難しさやコストの関係から民間の種苗会社の取り扱いがありません。伝統野菜である「養父早生」の保存のためには、地域の生産者自らが種子採取を行う必要があり、安定した種子採取が地域の最大の課題となっています。

今津さんは、「養父早生」の種子採取の難しさについて、人間が品種改良を進めた結果、早生たまねぎが持たざるを得なくなった特性であると考えています。

また、「養父早生」は球の揃いが悪く、秀・Lなど出荷規格が優れたものから母球を選抜しても、毎年さまざまな大きさや形のものができてしまうそうです。このため、今津さんは、長年の経験から出荷規格に優れた母球の選抜だけでは安定した種子採取ができないことを近年感じるようになってきたそうです。

養父早生の種子採取に際しては、2月に収穫したものから母球を選抜し、10月上旬まで貯蔵させた後、再度定植します。なお、貯蔵は地温の影響を避けるために、吊るした状態で行われます。

定植された母球は、翌年1月に抽だいし、5月には花(ねぎ坊主)を咲かせます。この頃には、生産者が1週間連続で授粉作業を行い、7月初めに実を付け、8月から種子を採取します。種子採取には実に2年近くの長い期間を要しています。

今津さんによると、実を付けるまでは比較的順調に作業が進むが、どんなに注意深く管理しても、実が種子になる割合は極端に低く、半分程度が種子にならず傷んでしまうそうです。また、森岡さんによると、種子が実る時期に台風が来ると、種子採取はさらに困難になるとのことです。

このため、生産者は、種子採取が安定化するよう常に情報交換を行うなど、互いに協力しています。

種子採取のために選抜された母球

花の咲く準備を進める母球

芽の先が「ねぎ坊主」になる

6 生産者からのアピール

冬を超えた「たま坊」には、強い甘みがあります。新たまねぎとして、サラダなど生食はもちろんのこと、電子レンジで丸ごと加熱する食べ方もおすすめです。皮が黄色の「養父早生」は、甘みが特に強い「たま坊」です。春の到来を告げる野菜として、みずみずしい「たま坊」をぜひお楽しみください。

みずみずしく甘い「たま坊」

7 お問い合わせ先

あいち知多農業協同組合 営農部 販売課 森岡(?0569-34-9944)

東海営農センター 深谷(?0562-33-5603)