ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 中国産野菜の安全管理と輸出産地の事例調査

調査情報部

【要約】

日本の輸入野菜の約半分は中国産で、近年割合が増えている。その産地は多様であるが、輸出に注力する産地には、地元政府主導で土地の流動化を図り、単一品目で産地を形成し、同じ栽培基準を用い、品質管理を徹底し、地域名称の付いた統一ブランドで出荷する、という例もある。輸出向け野菜の安全を確保することは当然で、厳しい野菜市場競争を勝ち抜くため、外部機関と連携し、売れる品種や新しい技術・設備を積極的に取り入れることが一般的となっている。

日本産野菜の強みはどこにあるのか。それを再確認するためには、このような中国の輸出野菜産地の現状把握が欠かせない。

日本産野菜の強みはどこにあるのか。それを再確認するためには、このような中国の輸出野菜産地の現状把握が欠かせない。

1 はじめに

日本で流通する輸入野菜の約半分は中国産とされるため、その安全管理には関心を持たざるを得ないが、その産地の状況は多様でわかりにくい。中国の「農村」面積は広く、第一次産業従事者は1億6882万人(2023年)(注1)に上る。農村戸籍を有する者の年間可処分所得は2万1691元(44万4449円)と、都市部居住者の半分以下にとどまるなど、ゆとりのない生活を感じさせる状況が依然としてあり、ごみなどが散乱する農村の写真を見てしまうと、その土地で生産される農産物の安全性にも不安を抱いてしまう。

他方で、大規模な無人・省力生産施設やそこで用いられる先進的なデジタル技術、大型ドローンなど、惜しみなく資本が投下され、先進的な野菜生産が行われている事例も多数ある。「今、中国政府は施設農業を強力に推進している。当社は元々LEDメーカーだったが早くに植物工場の建設に転換し、今では10億元(約205億円)規模のプロジェクトを複数抱えている」という企業もあれば、「かん水も施肥も空調もすべてモニター監視による自動制御のため、総長6キロメートルのハウス内作業も2人で足りる」という企業もあり、日本でも導入を検討したいと思わせる設備やシステムの事例は枚挙にいとまがない。「国内基準は当然のこと、一般的な国際基準もすべて取得した。輸出に必要な基準があれば取得するので教えてほしい」と問う食品加工施設の責任者も珍しくない。輸出野菜の産地として成功している事例の中には、農民1人当たりの年間可処分所得が4万元(81万9600円)を超え、「野菜の生産・輸出はおおむね上手く行っている、課題は(状況に満足して)今以上に農民が働こうとしないこと」と語る村もある。

また、中国で生産される野菜は、国内向けと輸出向けとで規制が異なる。輸出野菜に対しては海関総署(税関)による検査(注2)が求められるが、国内仕向け分は対象外となる。このため、「輸出野菜の方が政府の監視が厳しい」というのは生産者、消費者、学術研究者を問わずよく口にする話である。

このように産地の状況は多様であるが、中国の輸出産地はそこで頭一つ分以上抜け出すためにかなりの努力を続けている。安全の確保は当然であり、商品のブランド価値の維持・向上、規模拡大を図るための地元政府による土地の流動化促進など、企業と政府が一体となって市場競争を勝ち抜くための模索が続いている。

本稿では以上のような意識に立ち、中国の野菜産地の現状について、その安全管理や輸出と管理(中国語では「治理」(注3))の状況に着目しながら、取り組み事例を報告する。

なお、本稿中の為替レートは、三菱UFJ銀行リサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中の平均為替相場」の2025年6月末日TTSである1元=20.49円、1米ドル=145.81円を使用した。

(注1)『中国統計年鑑2024』に掲載された最新の2023年の値。本稿で用いる数字は他の出典の明記がない限り同年鑑に基づく。

(注2)海関総署が2022年に施行した「輸出入食品安全管理弁法」に基づく手続きに則った野菜しか輸出することはできない。中国における輸出向け野菜の状況については「中国における輸出向け野菜の生産・加工・輸出状況~対日輸出に力を入れる企業の事例を中心に~」(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/kaigaijoho/1903_kaigaijoho02.html)(『野菜情報』2019年3月号)に詳しいが、そこで紹介されている国家質量監督検査検疫総局は18年の中国政府の組織改正によって廃止され、輸出入に関する権限は新たに創設された海関総署に移行した。

(注3)「治理」はこの数年中国の農村行政で使用例が増えた単語であり、動詞としても状態を示す名詞としても使用され、日本語の統治、統制、管理、自治などの概念を少しずつ含み、中央政府の指示が無くても農村の「治理」が保たれていることが好ましい、という文脈で用いられる。日本の農村はこの「治理」がよく保たれており理想的だとされる。

他方で、大規模な無人・省力生産施設やそこで用いられる先進的なデジタル技術、大型ドローンなど、惜しみなく資本が投下され、先進的な野菜生産が行われている事例も多数ある。「今、中国政府は施設農業を強力に推進している。当社は元々LEDメーカーだったが早くに植物工場の建設に転換し、今では10億元(約205億円)規模のプロジェクトを複数抱えている」という企業もあれば、「かん水も施肥も空調もすべてモニター監視による自動制御のため、総長6キロメートルのハウス内作業も2人で足りる」という企業もあり、日本でも導入を検討したいと思わせる設備やシステムの事例は枚挙にいとまがない。「国内基準は当然のこと、一般的な国際基準もすべて取得した。輸出に必要な基準があれば取得するので教えてほしい」と問う食品加工施設の責任者も珍しくない。輸出野菜の産地として成功している事例の中には、農民1人当たりの年間可処分所得が4万元(81万9600円)を超え、「野菜の生産・輸出はおおむね上手く行っている、課題は(状況に満足して)今以上に農民が働こうとしないこと」と語る村もある。

また、中国で生産される野菜は、国内向けと輸出向けとで規制が異なる。輸出野菜に対しては海関総署(税関)による検査(注2)が求められるが、国内仕向け分は対象外となる。このため、「輸出野菜の方が政府の監視が厳しい」というのは生産者、消費者、学術研究者を問わずよく口にする話である。

このように産地の状況は多様であるが、中国の輸出産地はそこで頭一つ分以上抜け出すためにかなりの努力を続けている。安全の確保は当然であり、商品のブランド価値の維持・向上、規模拡大を図るための地元政府による土地の流動化促進など、企業と政府が一体となって市場競争を勝ち抜くための模索が続いている。

本稿では以上のような意識に立ち、中国の野菜産地の現状について、その安全管理や輸出と管理(中国語では「治理」(注3))の状況に着目しながら、取り組み事例を報告する。

なお、本稿中の為替レートは、三菱UFJ銀行リサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中の平均為替相場」の2025年6月末日TTSである1元=20.49円、1米ドル=145.81円を使用した。

(注1)『中国統計年鑑2024』に掲載された最新の2023年の値。本稿で用いる数字は他の出典の明記がない限り同年鑑に基づく。

(注2)海関総署が2022年に施行した「輸出入食品安全管理弁法」に基づく手続きに則った野菜しか輸出することはできない。中国における輸出向け野菜の状況については「中国における輸出向け野菜の生産・加工・輸出状況~対日輸出に力を入れる企業の事例を中心に~」(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/kaigaijoho/1903_kaigaijoho02.html)(『野菜情報』2019年3月号)に詳しいが、そこで紹介されている国家質量監督検査検疫総局は18年の中国政府の組織改正によって廃止され、輸出入に関する権限は新たに創設された海関総署に移行した。

(注3)「治理」はこの数年中国の農村行政で使用例が増えた単語であり、動詞としても状態を示す名詞としても使用され、日本語の統治、統制、管理、自治などの概念を少しずつ含み、中央政府の指示が無くても農村の「治理」が保たれていることが好ましい、という文脈で用いられる。日本の農村はこの「治理」がよく保たれており理想的だとされる。

2 日本の中国産野菜の輸入状況

はじめに、日本での中国産野菜の位置付けを確認する。

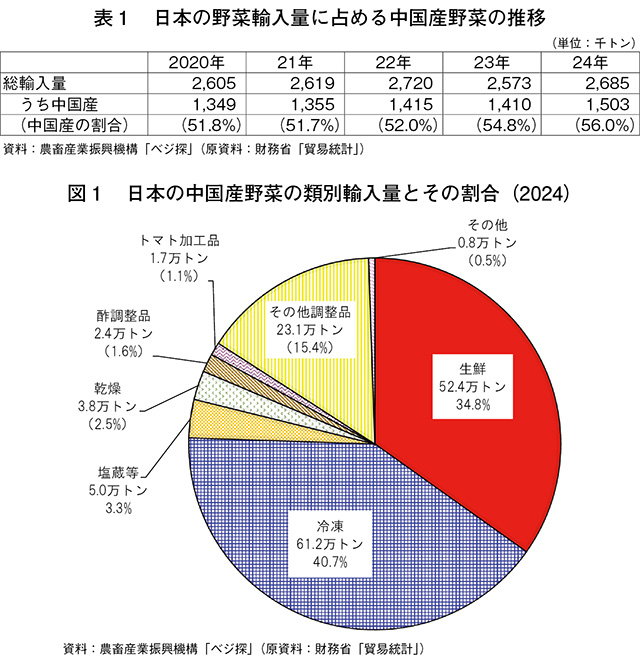

日本で消費される野菜の国産比率は家計消費用で97%、加工・業務用では68%となり(注4)、輸入される野菜はほぼ加工・業務用である。そのうち中国産野菜は総輸入量の5割強を占め、直近5年間は135万トンから150万トンで推移し、比率、量ともにやや増加傾向にある(表1)。輸入される中国産野菜の類別では生鮮野菜が35%、冷凍野菜が41%と、この2類別で全体の7割以上を占める(図1)。

(注4)「主要野菜の生産供給動向と国産切替えの推進に向けた課題等」(農林水産省農産局園芸作物、令和5年3月)。

日本で消費される野菜の国産比率は家計消費用で97%、加工・業務用では68%となり(注4)、輸入される野菜はほぼ加工・業務用である。そのうち中国産野菜は総輸入量の5割強を占め、直近5年間は135万トンから150万トンで推移し、比率、量ともにやや増加傾向にある(表1)。輸入される中国産野菜の類別では生鮮野菜が35%、冷凍野菜が41%と、この2類別で全体の7割以上を占める(図1)。

(注4)「主要野菜の生産供給動向と国産切替えの推進に向けた課題等」(農林水産省農産局園芸作物、令和5年3月)。

3 中国の野菜の生産、輸出および消費の状況

次に、中国の野菜の生産、輸出および消費の状況を確認する。

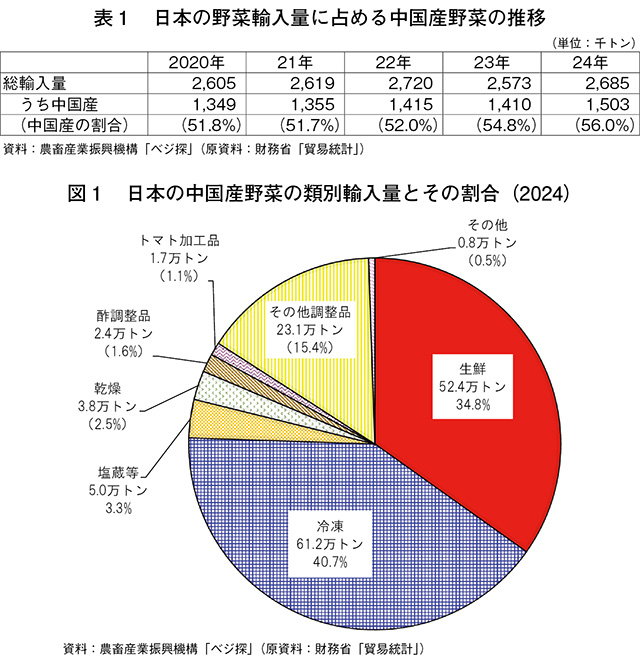

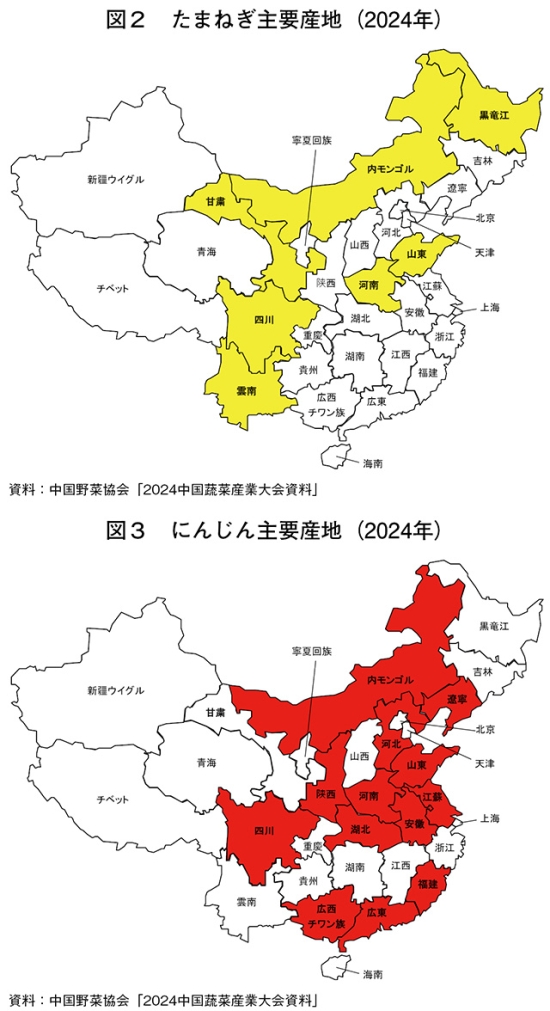

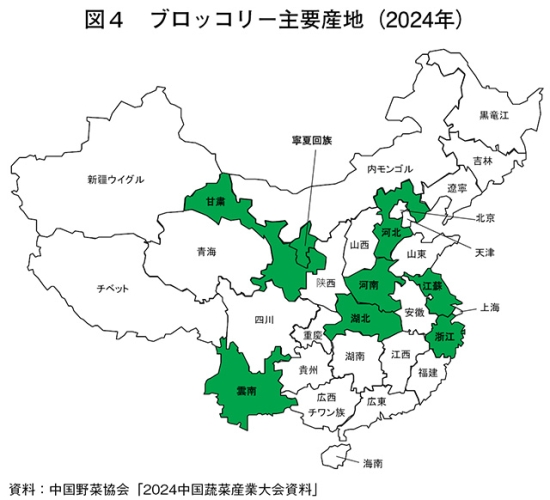

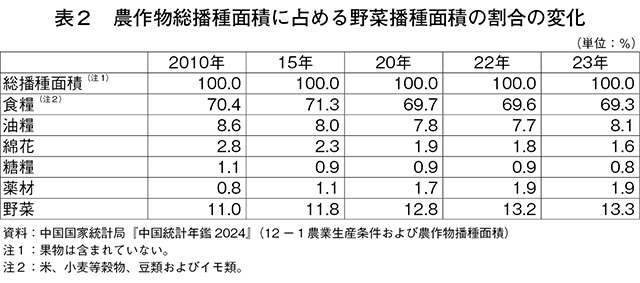

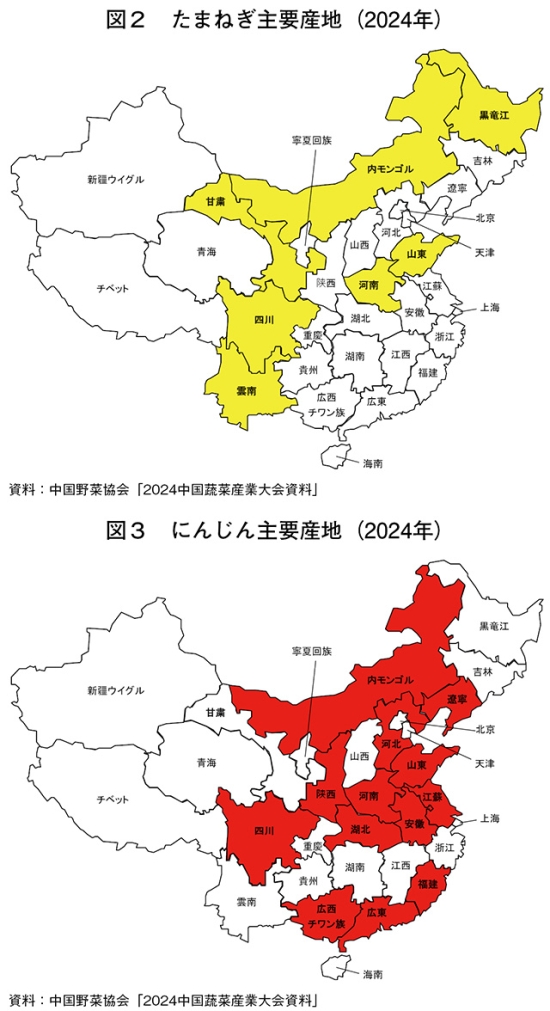

野菜の播種面積は2287万ヘクタール(2023年)であり、播種面積が150万ヘクタールを超える河南省、広西チワン自治区、四川省および山東省の4省で、全国の播種面積の3割を占める。また、野菜は農作物の中でも高収益な経済作物として、漢方薬の原材料(表2中では「薬材」)同様に栽培面積を増やしており、農作物総播種面積に占める割合は増加傾向にある(表2)。

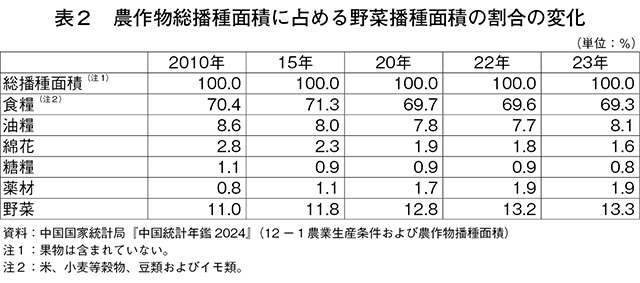

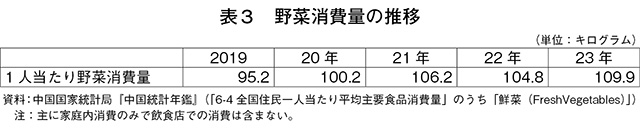

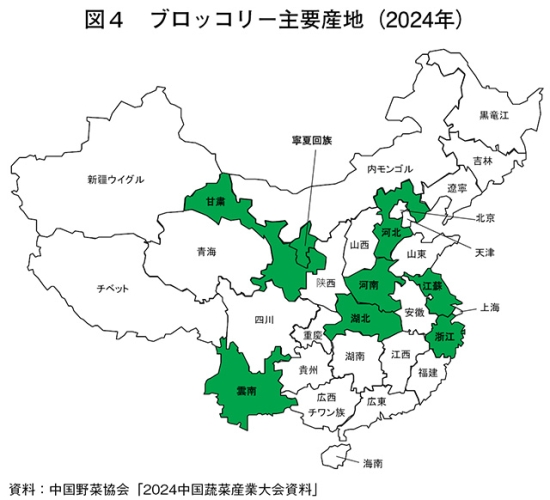

品目別の産地では、日本の生鮮輸入野菜で最多のたまねぎ(中国からの生鮮野菜の輸入量としても最多)の主要産地は甘粛省、山東省、河南省など(図2)であり、にんじん(中国からの生鮮野菜輸入量では第3位)の主要産地は山東省、四川省、河北省、福建省、内モンゴル自治区など(図3)となる。日本の冷凍輸入野菜で第1位のブロッコリー(中国からの冷凍野菜輸入量では第3位)の主要産地は江蘇省、浙江省、甘粛省、雲南省など(図4)となっている(注5)。

(注5)中国野菜協会が2024年中国蔬菜産業大会で発表した資料に基づく。たまねぎおよびにんじんは栽培面積が2万ムー(約1333ヘクタール、1ムー=約0.0667ヘクタール)以上の産地、ブロッコリーは5万ムー(約3333ヘクタール)以上の産地。

また、中国の野菜輸出量は1326.2万トン(23年)で、第1位の輸出産地は514.5万トン(輸出量全体の39%)の山東省であり、その次に107.9万トン(同8%)の雲南省、77.0万トン(同6%)の江蘇省と続く(注6)。

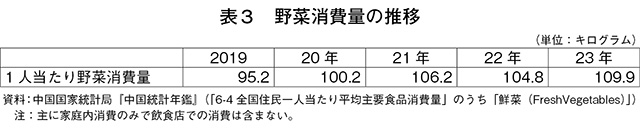

中国では野菜の消費量も増えており、過去5年間で1割以上増加している(表3)。

(注6)中国農村農業部の農産物輸出入貿易データによる。

野菜の播種面積は2287万ヘクタール(2023年)であり、播種面積が150万ヘクタールを超える河南省、広西チワン自治区、四川省および山東省の4省で、全国の播種面積の3割を占める。また、野菜は農作物の中でも高収益な経済作物として、漢方薬の原材料(表2中では「薬材」)同様に栽培面積を増やしており、農作物総播種面積に占める割合は増加傾向にある(表2)。

品目別の産地では、日本の生鮮輸入野菜で最多のたまねぎ(中国からの生鮮野菜の輸入量としても最多)の主要産地は甘粛省、山東省、河南省など(図2)であり、にんじん(中国からの生鮮野菜輸入量では第3位)の主要産地は山東省、四川省、河北省、福建省、内モンゴル自治区など(図3)となる。日本の冷凍輸入野菜で第1位のブロッコリー(中国からの冷凍野菜輸入量では第3位)の主要産地は江蘇省、浙江省、甘粛省、雲南省など(図4)となっている(注5)。

(注5)中国野菜協会が2024年中国蔬菜産業大会で発表した資料に基づく。たまねぎおよびにんじんは栽培面積が2万ムー(約1333ヘクタール、1ムー=約0.0667ヘクタール)以上の産地、ブロッコリーは5万ムー(約3333ヘクタール)以上の産地。

また、中国の野菜輸出量は1326.2万トン(23年)で、第1位の輸出産地は514.5万トン(輸出量全体の39%)の山東省であり、その次に107.9万トン(同8%)の雲南省、77.0万トン(同6%)の江蘇省と続く(注6)。

中国では野菜の消費量も増えており、過去5年間で1割以上増加している(表3)。

(注6)中国農村農業部の農産物輸出入貿易データによる。

4 中国での食品の安全確保

ここで、中国における食品の安全確保の状況を確認する。輸出向け野菜は、中国国内で流通する野菜の安全規制に合致していることが前提となっている。中国では、日本でも話題となった2008年の牛乳へのメラミン混入事案(注7)を契機として09年に中国食品安全法が制定、施行され、法制度の整備が進んだ。その上、18年の国家機関再編時に国家市場監督管理総局が創設されたことにより、それまで複数の部署が分担していた食の安全に関する権限が集約され、法の運用面でも実効性の高い管理が行われるようになった。なお、メラミン混入事案は類型としては異物混入に該当し、残留農薬による健康被害事案としては10年の山東省青島市で発生した有機リン系農薬の残留(注8)が有名である。

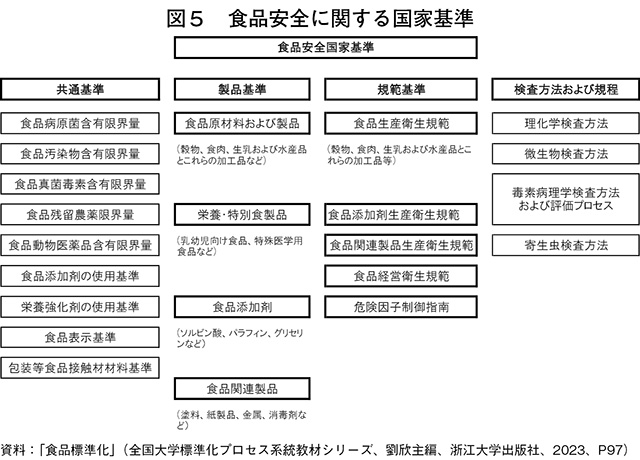

今では国家基準の制定も進み、残留農薬や食品添加剤関連の横串的な基準、食肉製品や乳製品といった商品関連の基準、生産、流通などの工程関連基準、微生物検査方法の基準などが多数制定されている(図5)。中国ではいまだに社会情勢の変化が早く、例えば、以前はなかった業態(学校給食の提供を民間企業が請け負うような業態など)が現れたときは、規制の整備や行政の監督が行き届かず、問題が発生することがある(注9)ものの、その普及の程度などに応じた基準が制定されるようになっている。市民の通報や内部通報を行政指導の契機として積極的に取り入れているのも中国の特徴の一つである(注10)。

このように、中国における食の安全は、制度面を見れば、法令も各種基準も網羅的に整備されており、輸出される食材・食品については、さらに海関総署への輸出地の登録や輸出時検査で安全性がいっそう確保される仕組みになっていると言うことができる。

(注7)メラミン混入事案では、1万人を超える乳幼児が入院する事態となり、中国で大きな社会問題となった。詳細は、内閣府食品安全委員会のHP(中国における牛乳へのメラミン混入事案に関する情報について(https://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai256/dai256kai-siryou6-3.pdf)をご参照ください。

(注8)中国では、長らく農薬や肥料の過剰使用が問題視されており、その適正な使用や使用量の抑制が政府からも呼びかけられている。中国における化学肥料の使用状況については「中国農家における化学肥料の過度の使用とその原因」(『のびゆく農業』(https://apcagri.or.jp/apc/publicationlist/nobinou-backnumber/6452)、2021年、No.1052)をご参照ください。

(注9)例えば、2018年10月に上海市で発生した学校給食事案では、給食事業を受託した民間企業が給食メニューを改悪したことや腐敗した食材を厨房に放置していたことなどが問題となり、校長の免職にまで問題が発展した。この時、中国国家市場監督管理総局は中国教育部と連携して通報から3日で『飲食サービス食品安全操作規範』の徹底などを呼びかける通知を発出し、19年2月には同部が『学校における食品安全および栄養健康の管理規定』を公布した。

(注10)全国の市場監督管理部門は「12315」(苦情・通報専門の政府機関用の番号・窓口のこと)を設け、インターネット、電話、FAX、窓口などを通じて消費者から苦情、通報および相談を受けることとなっており、2024年は合計3924万件で、うち食品安全関係は12.5%を占めた。

今では国家基準の制定も進み、残留農薬や食品添加剤関連の横串的な基準、食肉製品や乳製品といった商品関連の基準、生産、流通などの工程関連基準、微生物検査方法の基準などが多数制定されている(図5)。中国ではいまだに社会情勢の変化が早く、例えば、以前はなかった業態(学校給食の提供を民間企業が請け負うような業態など)が現れたときは、規制の整備や行政の監督が行き届かず、問題が発生することがある(注9)ものの、その普及の程度などに応じた基準が制定されるようになっている。市民の通報や内部通報を行政指導の契機として積極的に取り入れているのも中国の特徴の一つである(注10)。

このように、中国における食の安全は、制度面を見れば、法令も各種基準も網羅的に整備されており、輸出される食材・食品については、さらに海関総署への輸出地の登録や輸出時検査で安全性がいっそう確保される仕組みになっていると言うことができる。

(注7)メラミン混入事案では、1万人を超える乳幼児が入院する事態となり、中国で大きな社会問題となった。詳細は、内閣府食品安全委員会のHP(中国における牛乳へのメラミン混入事案に関する情報について(https://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai256/dai256kai-siryou6-3.pdf)をご参照ください。

(注8)中国では、長らく農薬や肥料の過剰使用が問題視されており、その適正な使用や使用量の抑制が政府からも呼びかけられている。中国における化学肥料の使用状況については「中国農家における化学肥料の過度の使用とその原因」(『のびゆく農業』(https://apcagri.or.jp/apc/publicationlist/nobinou-backnumber/6452)、2021年、No.1052)をご参照ください。

(注9)例えば、2018年10月に上海市で発生した学校給食事案では、給食事業を受託した民間企業が給食メニューを改悪したことや腐敗した食材を厨房に放置していたことなどが問題となり、校長の免職にまで問題が発展した。この時、中国国家市場監督管理総局は中国教育部と連携して通報から3日で『飲食サービス食品安全操作規範』の徹底などを呼びかける通知を発出し、19年2月には同部が『学校における食品安全および栄養健康の管理規定』を公布した。

(注10)全国の市場監督管理部門は「12315」(苦情・通報専門の政府機関用の番号・窓口のこと)を設け、インターネット、電話、FAX、窓口などを通じて消費者から苦情、通報および相談を受けることとなっており、2024年は合計3924万件で、うち食品安全関係は12.5%を占めた。

5 中国の野菜輸出産地の事例

それでは、食の安全に関する制度はどの程度順守されているのだろうか。また、日本に届く中国産野菜はどのように生産され、管理されているのか。それを調べるべく、2024年、中国野菜の大輸出産地である山東省、中でも特に野菜産地として有名な寿光市で事例調査を行った。同市の人口は110万人を超え、中国有数の野菜卸売市場があることで知られる。市場には、地元山東省の野菜をはじめ、東北地方の野菜や南の沿岸地方の野菜などが集まり、首都・北京市や天津市などへ運ばれる。かつて、同市場の取引価格は全国の野菜の市価形成に影響を及ぼしたと言われており、直接契約・販売が増えた今でも、同市場は政府が野菜の取引価格を監視する市場の一つである。

その寿光市の地元企業家の案内で調査した先は、いずれも日本人に見せられる成功事例として選ばれた企業または村であるものの、他の産地でも見られる取り組みがなされており、決して特殊な例ではない。その理由や視察での気付きの点に触れながら、以下二つの事例を紹介する。

(1)にんじん輸出企業(A社)の例

ア 会社、生産の概要

2004年に設立されたA社は、にんじんを主力商品とし、かぼちゃやばれいしょなども扱う。主に契約栽培された物を買い取り、洗浄、規格適合性の確認などを行って輸出している。契約栽培面積は2万ムー(約1333ヘクタール)であり、生産量は5万トンを超える。23年の輸出額は1800万米ドル(約26億円)程度、全体の売上げは2億元(約41億円)程度であった。

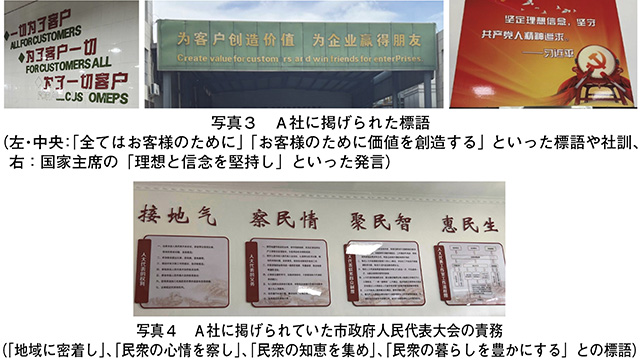

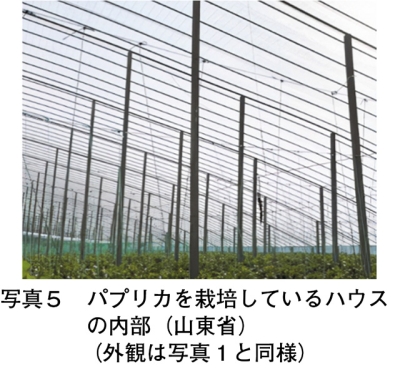

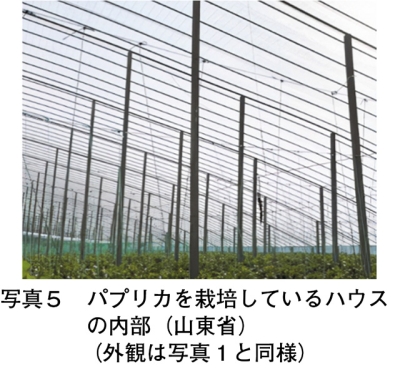

契約農家の多くは山東省に多い野菜栽培ハウス(写真1)(注11)を使用し、同社が扱うにんじんの規格はおおむね3種類(L、2L、3L)(写真2)であり、その選別と葉を落とす作業は農家側が行う。

(注11)片側を土壁にして保温性を高めつつ省力化を図るビニルハウスであり、幕は自動で開け閉めするものが多い。幅は30~50メートル程度。日光温室と加熱式の両方がある。

イ 輸出・国内販売の状況

にんじんの輸出割合は40~50%で、輸出先は日本、韓国、タイ、マレーシア、ベトナムなどで、輸出の25~30%が日本向けである。輸出向けの6~7割は地元(寿光市)で栽培するが、これは栽培過程で求められる輸出基準を契約農家が順守しているのか、訪問して確認しやすいようにするためである。国内の販売先は省内(山東省)のほか、隣接する河北省や安徽省、内モンゴル自治区などが多い。

輸出向けは相手国(および海外の取引先)の輸入基準を満たし、かつ、中国国内の輸出基準(海関総署の検査など)にも合格する必要がある。これらの基準に満たなかったものが国内向けとなる。また、最近は国内需要の増加を受けて、国内向けとして生産するものも増えている。国内向けも含め、扱うにんじんは関連する業界基準と団体基準(注12)、自社基準にも合致させている。ここで言う団体基準とは、同社が中心となって2024年1月に計12社で設立した「にんじん協会」が策定した基準のことを指し、出荷品質の向上に資する基準などがある。

輸出先国が複数にわたることについて、各国の基準に合致させるためにどのような管理をしているのか尋ねたところ、「あらかじめどの圃場のものをどの国に輸出するか決めている。各圃場で適切に管理をするだけなので、輸出先が複数あってもそれ自体は問題にならない。また、例えば日本向けと韓国向けの輸出基準は8割が同じようなものであり、市況に応じて途中で輸出先を変えることになっても、ある程度対応は可能」とのことであった。

(注12)中国の基準制度には、国家基準、業界基準および団体基準の三つがある。

ウ 日本との関わり

同社は、「中国で流通するにんじんの95%は日本の品種」とし、「フランスやオランダの品種に比べても、特に日本の北の地域で栽培される品種がこの地域(山東省)の栽培条件に適している」という。また、「輸出ビジネスを行う上で海外産地の視察は当然すべきであり、品種の適性からも日本市場での売れ筋を知る上でも北海道で栽培される品種に注目しているため、今年もにんじん協会のメンバーと北海道での現地視察を予定している」と語る。視察の目的は日本で流行っている品種を確認し、現地の生産者と技術交流をすることであり、生産技術と加工技術、特に収穫で使う機械に関心を持っている。「日本の栽培技術は信頼でき、団体基準を作成するときも参考にした」「中国でも収穫機械の利用は進んでいるが、中国の機械は収穫効率を重視するため商品に傷が付きやすい。一方、日本の機械は商品の傷みが少ないように収穫できるため注目している」という。にんじんの輸出は同社の主要業務であるため、日本だけではなく韓国や欧州にも先端技術を学びに行くとしている。

エ 課題

輸出の課題として、中国の国内手続きにかかる時間の長さを挙げている。具体的には「日本に輸出する場合、日本到着から加工工場などの最終販売先に届くまで2日程度で済むが、中国国内の輸出手続きに3~5日程度かかっている。これは、輸出品に対する海関総署の確認に時間を要するためである。検査の必要性は理解しているので、せめて手続きに必要な時間を短縮してほしい」としている。

また、経営の課題として中国で加工製品の売上げが増えていることに触れ、「今はにんじんのまま出荷しているが、今後はスープやジュース向けの原料として加工した製品も出荷したいので、そのヒントも日本で探したい」としていた。

オ 視察での気付き

A社を視察して、輸出野菜の「管理」は、輸出関連制度の着実な運用にとどまらず、産地企業間の相互協力、地元政府への責任ある行動主体としての関わり、その宣言など、多元的に行われていると感じた。視察で特に気付いた点は以下の3点である。

(ア)輸出向け野菜は、国内向けより厳しく管理されていること。

(イ)農産物の中でも市場競争が厳しいと言われる野菜の中で、一品目(ここではにんじん)だけについて、ブランド 価値の向上のために団体基準が利用されていること。

中国はあらゆる産業で「基準化」と「規範化」(中国語で「规范化」)を進めており、「基準化」は基準の策定を、「規範化」はその基準を用いる工程全般を適切に、かつ、万全に行うことを指すことが多い。そして団体基準とは、業界団体が自主基準として策定し、その会員が順守する基準のことを指し、その内容はいずれ業界全体の基準(業界基準)や強制力を有する国家基準につながる場合もある。中国政府は民間の自主的な取り組みによって市場環境の浄化が進むことを推奨しており、団体基準の策定はその一つの手法である。輸出野菜産地の民間企業がこのような政府方針に対応して新たに協会を設立し、にんじんの団体基準を策定し、産地ブランドの向上に努めていることが本事例から確認できた。

(ウ)地元の成功企業が積極的に地元政府とつながりを持っていること。

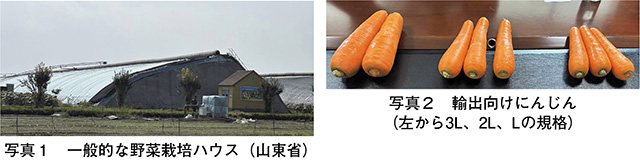

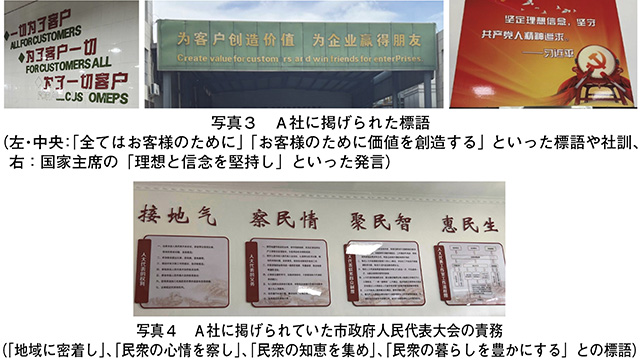

中国企業の多くは建物や敷地内に社訓や標語、中国共産党の理念や国家主席の発言を掲げている(写真3)。そのような中、A社が市政府人民代表大会の責務を掲げていたことは、同社社長が市の人民代表大会の代表(日本の地方議員に相当)であることを推測させる(写真4)。中国では農村の民間企業は「郷鎮企業」と呼ばれ、1990年代以降の経済発展を支えてきた。中でも「龍頭企業」(中国語で「龙头企业」)と呼ばれる地元を代表する企業は政府の主要な支援対象兼協力相手であり、地元経済を牽引することが強く期待されている。地元の人民代表大会の責務をパネルにして飾る行為は、ある意味ではA社が地元を代表する企業として責任ある行動を取ることの宣言であり、そこには「龍頭企業」としての自負が伺える。それは、同社の商品の管理、食の安全の確保がより徹底されていくことにもつながるだろう。

その寿光市の地元企業家の案内で調査した先は、いずれも日本人に見せられる成功事例として選ばれた企業または村であるものの、他の産地でも見られる取り組みがなされており、決して特殊な例ではない。その理由や視察での気付きの点に触れながら、以下二つの事例を紹介する。

(1)にんじん輸出企業(A社)の例

ア 会社、生産の概要

2004年に設立されたA社は、にんじんを主力商品とし、かぼちゃやばれいしょなども扱う。主に契約栽培された物を買い取り、洗浄、規格適合性の確認などを行って輸出している。契約栽培面積は2万ムー(約1333ヘクタール)であり、生産量は5万トンを超える。23年の輸出額は1800万米ドル(約26億円)程度、全体の売上げは2億元(約41億円)程度であった。

契約農家の多くは山東省に多い野菜栽培ハウス(写真1)(注11)を使用し、同社が扱うにんじんの規格はおおむね3種類(L、2L、3L)(写真2)であり、その選別と葉を落とす作業は農家側が行う。

(注11)片側を土壁にして保温性を高めつつ省力化を図るビニルハウスであり、幕は自動で開け閉めするものが多い。幅は30~50メートル程度。日光温室と加熱式の両方がある。

イ 輸出・国内販売の状況

にんじんの輸出割合は40~50%で、輸出先は日本、韓国、タイ、マレーシア、ベトナムなどで、輸出の25~30%が日本向けである。輸出向けの6~7割は地元(寿光市)で栽培するが、これは栽培過程で求められる輸出基準を契約農家が順守しているのか、訪問して確認しやすいようにするためである。国内の販売先は省内(山東省)のほか、隣接する河北省や安徽省、内モンゴル自治区などが多い。

輸出向けは相手国(および海外の取引先)の輸入基準を満たし、かつ、中国国内の輸出基準(海関総署の検査など)にも合格する必要がある。これらの基準に満たなかったものが国内向けとなる。また、最近は国内需要の増加を受けて、国内向けとして生産するものも増えている。国内向けも含め、扱うにんじんは関連する業界基準と団体基準(注12)、自社基準にも合致させている。ここで言う団体基準とは、同社が中心となって2024年1月に計12社で設立した「にんじん協会」が策定した基準のことを指し、出荷品質の向上に資する基準などがある。

輸出先国が複数にわたることについて、各国の基準に合致させるためにどのような管理をしているのか尋ねたところ、「あらかじめどの圃場のものをどの国に輸出するか決めている。各圃場で適切に管理をするだけなので、輸出先が複数あってもそれ自体は問題にならない。また、例えば日本向けと韓国向けの輸出基準は8割が同じようなものであり、市況に応じて途中で輸出先を変えることになっても、ある程度対応は可能」とのことであった。

(注12)中国の基準制度には、国家基準、業界基準および団体基準の三つがある。

ウ 日本との関わり

同社は、「中国で流通するにんじんの95%は日本の品種」とし、「フランスやオランダの品種に比べても、特に日本の北の地域で栽培される品種がこの地域(山東省)の栽培条件に適している」という。また、「輸出ビジネスを行う上で海外産地の視察は当然すべきであり、品種の適性からも日本市場での売れ筋を知る上でも北海道で栽培される品種に注目しているため、今年もにんじん協会のメンバーと北海道での現地視察を予定している」と語る。視察の目的は日本で流行っている品種を確認し、現地の生産者と技術交流をすることであり、生産技術と加工技術、特に収穫で使う機械に関心を持っている。「日本の栽培技術は信頼でき、団体基準を作成するときも参考にした」「中国でも収穫機械の利用は進んでいるが、中国の機械は収穫効率を重視するため商品に傷が付きやすい。一方、日本の機械は商品の傷みが少ないように収穫できるため注目している」という。にんじんの輸出は同社の主要業務であるため、日本だけではなく韓国や欧州にも先端技術を学びに行くとしている。

エ 課題

輸出の課題として、中国の国内手続きにかかる時間の長さを挙げている。具体的には「日本に輸出する場合、日本到着から加工工場などの最終販売先に届くまで2日程度で済むが、中国国内の輸出手続きに3~5日程度かかっている。これは、輸出品に対する海関総署の確認に時間を要するためである。検査の必要性は理解しているので、せめて手続きに必要な時間を短縮してほしい」としている。

また、経営の課題として中国で加工製品の売上げが増えていることに触れ、「今はにんじんのまま出荷しているが、今後はスープやジュース向けの原料として加工した製品も出荷したいので、そのヒントも日本で探したい」としていた。

オ 視察での気付き

A社を視察して、輸出野菜の「管理」は、輸出関連制度の着実な運用にとどまらず、産地企業間の相互協力、地元政府への責任ある行動主体としての関わり、その宣言など、多元的に行われていると感じた。視察で特に気付いた点は以下の3点である。

(ア)輸出向け野菜は、国内向けより厳しく管理されていること。

(イ)農産物の中でも市場競争が厳しいと言われる野菜の中で、一品目(ここではにんじん)だけについて、ブランド 価値の向上のために団体基準が利用されていること。

中国はあらゆる産業で「基準化」と「規範化」(中国語で「规范化」)を進めており、「基準化」は基準の策定を、「規範化」はその基準を用いる工程全般を適切に、かつ、万全に行うことを指すことが多い。そして団体基準とは、業界団体が自主基準として策定し、その会員が順守する基準のことを指し、その内容はいずれ業界全体の基準(業界基準)や強制力を有する国家基準につながる場合もある。中国政府は民間の自主的な取り組みによって市場環境の浄化が進むことを推奨しており、団体基準の策定はその一つの手法である。輸出野菜産地の民間企業がこのような政府方針に対応して新たに協会を設立し、にんじんの団体基準を策定し、産地ブランドの向上に努めていることが本事例から確認できた。

(ウ)地元の成功企業が積極的に地元政府とつながりを持っていること。

中国企業の多くは建物や敷地内に社訓や標語、中国共産党の理念や国家主席の発言を掲げている(写真3)。そのような中、A社が市政府人民代表大会の責務を掲げていたことは、同社社長が市の人民代表大会の代表(日本の地方議員に相当)であることを推測させる(写真4)。中国では農村の民間企業は「郷鎮企業」と呼ばれ、1990年代以降の経済発展を支えてきた。中でも「龍頭企業」(中国語で「龙头企业」)と呼ばれる地元を代表する企業は政府の主要な支援対象兼協力相手であり、地元経済を牽引することが強く期待されている。地元の人民代表大会の責務をパネルにして飾る行為は、ある意味ではA社が地元を代表する企業として責任ある行動を取ることの宣言であり、そこには「龍頭企業」としての自負が伺える。それは、同社の商品の管理、食の安全の確保がより徹底されていくことにもつながるだろう。

コラム1 中国野菜卸売市場のサービスと「出荷者に参画してもらう工夫」

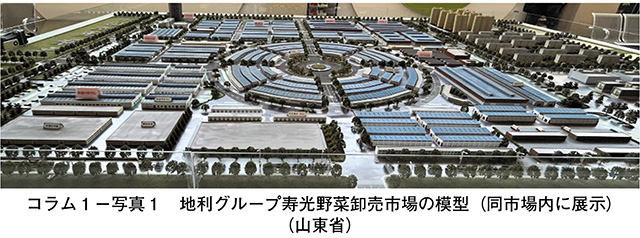

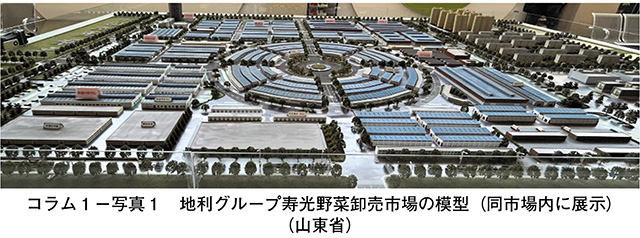

寿光市で野菜卸売市場を運営する「地利グループ」は、全国で12の大型農産物卸売市場と100に上るスーパーマーケットを経営し、生鮮では中国の大型電子商取引企業である「京東」とも連携している(コラム1-写真1)。

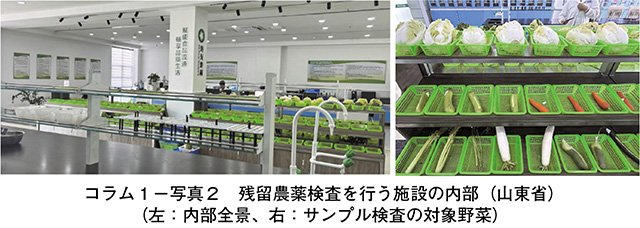

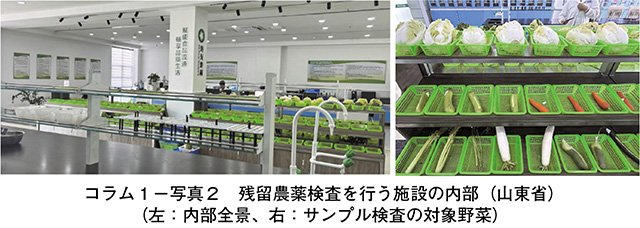

寿光市場内には残留農薬の検査施設を有し、検査を担当する社員が毎日2人体制により市場で取り引きされる野菜のサンプル検査を実施する(コラム1-写真2)。その理由を尋ねたところ、「卸売市場の運営に関する法令で定められているからではなく、この市場を利用する方への当社からのサービスとして無料で行っている」としている。「この市場を経由した野菜は安全なものだと評価してもらう、それがこの市場の価値向上につながるから」とのことである。

市場の取引価格はリアルタイムで中国商務部・中国農業農村部に報告される(コラム1-写真3)。同様の報告は寿光市以外の卸売市場からも行われ、過去および同じ時点の他の市場価格に比べて、高過ぎる、または低過ぎる場合は取引中止の指導が入る(ただし、この報告システムが導入されて以降、実際に取引中止を指導されたことは無い)。

敷地規模が大きくデジタル化も進んでいる同市場で目を引いたのは、荷下ろし区画の天井から吊り下げられたパネルであった。同区画は仲買業者に貸し出されるスペースであり、パネルに記載されているのは借り手責任者の氏名である(コラム1-写真4)。その理由を「区画を丁寧に、清潔に使ってもらうにはこの方法が一番効果的であり、市場敷地内を通行するトラックにも責任者の氏名が表示してある。この市場の評判は出荷者などの利用状況にも左右されるので、このような形で市場の利用者にも市場環境の美化に参画してもらう」と語った。

寿光市場内には残留農薬の検査施設を有し、検査を担当する社員が毎日2人体制により市場で取り引きされる野菜のサンプル検査を実施する(コラム1-写真2)。その理由を尋ねたところ、「卸売市場の運営に関する法令で定められているからではなく、この市場を利用する方への当社からのサービスとして無料で行っている」としている。「この市場を経由した野菜は安全なものだと評価してもらう、それがこの市場の価値向上につながるから」とのことである。

市場の取引価格はリアルタイムで中国商務部・中国農業農村部に報告される(コラム1-写真3)。同様の報告は寿光市以外の卸売市場からも行われ、過去および同じ時点の他の市場価格に比べて、高過ぎる、または低過ぎる場合は取引中止の指導が入る(ただし、この報告システムが導入されて以降、実際に取引中止を指導されたことは無い)。

敷地規模が大きくデジタル化も進んでいる同市場で目を引いたのは、荷下ろし区画の天井から吊り下げられたパネルであった。同区画は仲買業者に貸し出されるスペースであり、パネルに記載されているのは借り手責任者の氏名である(コラム1-写真4)。その理由を「区画を丁寧に、清潔に使ってもらうにはこの方法が一番効果的であり、市場敷地内を通行するトラックにも責任者の氏名が表示してある。この市場の評判は出荷者などの利用状況にも左右されるので、このような形で市場の利用者にも市場環境の美化に参画してもらう」と語った。

(2)パプリカ輸出村(合作社設立型)(寿光市洛城街道东斟溉村)の例

ア 輸出・国内販売の状況

寿光市郊外にある同村は、数多くの野菜栽培ハウスが立ち並ぶパプリカの一大産地であり、輸出にも力を入れている。輸出先はカザフスタン、ロシア、シンガポール、日本、韓国、ベトナムなどであり、最近はシンガポール向けが伸びている。通関手続き、輸出先との交渉などは海関総署分署がある山東省青島市の輸出代理商(商社)が行い、村は生産と調整工程だけを担う。以前は生産量の6割程度を輸出向けが占めたものの、国内消費の伸びに伴い国内向けが増え、現在の輸出量は4割程度に低下し、2023年は2.3万トンであった。国内の販売先は隣の河北省から内モンゴル自治区などであり、国内販売には卸売企業(中国語で「经销商」)を利用する。なお、卸売企業との売買は各農家が行っている。

イ 生産の状況

パプリカ栽培農家の平均年収(2023年)は4万3000元(88万1070円、農村戸籍を有する者の2倍以上)である。村全体の栽培面積は6000ムー(約400ヘクタール)で、23年の村全体での売上げは1.5億元(約31億円)に上った。栽培品種はオランダなどの海外品種が多く、農家への品質管理、技術指導は中国農業科学院の地方拠点である青島市の種苗基地と連携して行なわれている(写真5)。

村の人口は2226人、うち就農人口は約600人で、1970年代生まれが最多の353人、80年代は160人、90年代は34人、うち大学卒業後地元に戻って就農した者(注13)は21人である。村では「青年計画」を立てて若手の確保に努めており、「この年齢構成は中国の農村では若い方であり、我々の取り組みが成功していることの一つの表れ」としている。

(注13)中国では大学生の就職難が問題となっており、大学生は農民と並んで就業支援の対象となっている。高学歴の者が農村に戻らない、農業に従事しないということも農村・農業振興の観点から問題となっており、両方を解決する方策として大卒者の農村での就職が推進されている。地元に戻って就農した大学生が多いということは、村の政府関係者の功績となる。

ウ 発展の経緯と合作社の利用

同村でのパプリカ生産は、他産地よりも早い1998年から開始された。山東省は野菜の商業栽培が早く進んだ地域であり、中でも寿光市は産地形成が早く、93年頃には同村も当時売れ筋だったきゅうりの一大産地となっていた。競争の激化により売上げが伸び悩み始めたため、より売れる野菜として大学教授から勧められたパプリカの栽培を開始した。さらに、2000年頃にイスラエルの会社から委託栽培を受けたことがきっかけとなり、ハウス5棟で始めたパプリカ栽培は数年で200棟を超す規模にまで急成長した。

次の発展の契機は、2008年に村の書記(一般的には行政組織に編入されない基層自治組織で互選される代表または共産党が指名する代表を指す)に就任したB氏の活躍である。B氏は18歳でこの村に出稼ぎに来て以来、その働きぶりが認められ、村の幹部から依頼されて書記に立候補し、08年から一貫して書記を務めている。同氏による村の運営方針は「自治管理」である。自前で取り組む、自ら考えて秩序立って動く、などの意味が込められ、農民は労働をし、村は農民が生産活動(注14)に専念できる環境、プラットフォームを提供している。08年頃には生産規模はハウス400棟ほどに拡大し、村の8割がパプリカを生産していた。しかしながら、農地の制約による拡大の停滞や品質のばらつきなどが顕在化し始めていたため、問題を解決すべくB氏主導で村内に合作社を設立した。栽培管理を行う合作社では、「統一生産、統一出荷」として緑色栽培(環境に配慮した生産)や村名を付した統一ブランドでの出荷に着手し、合作社に必要な技術研修や調整も行った上で、一定の基準を満たしたものだけを村産のパプリカとして販売している。また、11年には農地の流動化を担う合作社を設立した。中国では土地の権利関係が明確でなく、個人の使用地か集団の使用地か、また、使用に伴う請負責任の所在は、といったことが整理されていない。これでは農地の区画整理や集約が進まないため、合作社を設立し、離農したい、または農地を手離して離村したい者には補償金を提供し、栽培規模の拡大を図りたい者には離農した者の農地を融通するといった支援を行った。これにより農地の区画数は2500程度から500程度にまで整理され、ハウス数も600に増加した。大規模化した農地ではりんごやバラなどの新規栽培も始まっている(合作社設立時にはすでに離農・離村したい村民が200人に上っていたという)。

このほか、村民が出資し、資金を融通し合うための合作社がある。

(注14)村は高齢化で出荷を止めた者には、技術指導などの名目で年間6000元~7000元(12万2940円~14万3430円)の手当てを支給している。

エ 課題

中国では2023年、24年と野菜が総じて安価で取り引きされ、市場環境の厳しさが問題となった。これに対してB氏は、「市況が変動するのは当たり前。パプリカの国内消費は伸びており、我々はすでにブランド化もできている。課題は多々あるが一つ一つ解決していくということしかない。ただ、あえて一つ課題を上げるとすればそれは村民のやる気である。需要に生産が追い付いていないが多くの村民が今の生活に満足し、今以上に頑張ろうという心構えになっていない。今以上に発展していこうという動機付け、これが一番難しい。」と語った。

オ 視察での気付き

同村の視察で特に気付いたのは、以下の2点である。

(ア)役割に応じた複数の合作社の設立。

合作社(注15)は日本の組合に近く、農村では通常、農業生産に関する多様な機能を併せ持ったものを一つの集団に一つだけ設置することが多いが、B村ではあえて役割ごとに合作社を設立することで目的と成果、責任関係を明確化した。

(イ)成功事例に共通して見られる、外部の専門機関との連携。

中国では、技術向上のために研究機関と産業との連携が推奨されている。山東省の場合、同村も連携している中国農業科学院の拠点のほか、山東省や青島市の農業科学院、中国農業大学の地方拠点、山東農業大学、青島農業大学などとの提携関係に基づき、これら研究機関が企業や村の中に拠点を設置することも多い(注16)。種苗なら〇〇大学、栽培技術なら●●大学、と複数の機関と連携していることもある。そのことが改めて確認できた。

(注15)農民合作社は215万社あり(「2024年農業農村工作関係データ」農業農村部25年1月)、それを活用することは、5カ年計画制度を採用する中国の農業分野における現在の5カ年計画(十四五農村農業現代化規画)の中でも現代的農業経営体系の健全化を図る政策の一つとして記載されている。

(注16)現在の5カ年計画(十四五農村農業現代化規画)の中でも「研究機関、農業高等学校等の社会の力が新型農業経営主体を長期にわたって効果的に支援する仕組みを作ること」が記載されている。

ア 輸出・国内販売の状況

寿光市郊外にある同村は、数多くの野菜栽培ハウスが立ち並ぶパプリカの一大産地であり、輸出にも力を入れている。輸出先はカザフスタン、ロシア、シンガポール、日本、韓国、ベトナムなどであり、最近はシンガポール向けが伸びている。通関手続き、輸出先との交渉などは海関総署分署がある山東省青島市の輸出代理商(商社)が行い、村は生産と調整工程だけを担う。以前は生産量の6割程度を輸出向けが占めたものの、国内消費の伸びに伴い国内向けが増え、現在の輸出量は4割程度に低下し、2023年は2.3万トンであった。国内の販売先は隣の河北省から内モンゴル自治区などであり、国内販売には卸売企業(中国語で「经销商」)を利用する。なお、卸売企業との売買は各農家が行っている。

イ 生産の状況

パプリカ栽培農家の平均年収(2023年)は4万3000元(88万1070円、農村戸籍を有する者の2倍以上)である。村全体の栽培面積は6000ムー(約400ヘクタール)で、23年の村全体での売上げは1.5億元(約31億円)に上った。栽培品種はオランダなどの海外品種が多く、農家への品質管理、技術指導は中国農業科学院の地方拠点である青島市の種苗基地と連携して行なわれている(写真5)。

村の人口は2226人、うち就農人口は約600人で、1970年代生まれが最多の353人、80年代は160人、90年代は34人、うち大学卒業後地元に戻って就農した者(注13)は21人である。村では「青年計画」を立てて若手の確保に努めており、「この年齢構成は中国の農村では若い方であり、我々の取り組みが成功していることの一つの表れ」としている。

(注13)中国では大学生の就職難が問題となっており、大学生は農民と並んで就業支援の対象となっている。高学歴の者が農村に戻らない、農業に従事しないということも農村・農業振興の観点から問題となっており、両方を解決する方策として大卒者の農村での就職が推進されている。地元に戻って就農した大学生が多いということは、村の政府関係者の功績となる。

ウ 発展の経緯と合作社の利用

同村でのパプリカ生産は、他産地よりも早い1998年から開始された。山東省は野菜の商業栽培が早く進んだ地域であり、中でも寿光市は産地形成が早く、93年頃には同村も当時売れ筋だったきゅうりの一大産地となっていた。競争の激化により売上げが伸び悩み始めたため、より売れる野菜として大学教授から勧められたパプリカの栽培を開始した。さらに、2000年頃にイスラエルの会社から委託栽培を受けたことがきっかけとなり、ハウス5棟で始めたパプリカ栽培は数年で200棟を超す規模にまで急成長した。

次の発展の契機は、2008年に村の書記(一般的には行政組織に編入されない基層自治組織で互選される代表または共産党が指名する代表を指す)に就任したB氏の活躍である。B氏は18歳でこの村に出稼ぎに来て以来、その働きぶりが認められ、村の幹部から依頼されて書記に立候補し、08年から一貫して書記を務めている。同氏による村の運営方針は「自治管理」である。自前で取り組む、自ら考えて秩序立って動く、などの意味が込められ、農民は労働をし、村は農民が生産活動(注14)に専念できる環境、プラットフォームを提供している。08年頃には生産規模はハウス400棟ほどに拡大し、村の8割がパプリカを生産していた。しかしながら、農地の制約による拡大の停滞や品質のばらつきなどが顕在化し始めていたため、問題を解決すべくB氏主導で村内に合作社を設立した。栽培管理を行う合作社では、「統一生産、統一出荷」として緑色栽培(環境に配慮した生産)や村名を付した統一ブランドでの出荷に着手し、合作社に必要な技術研修や調整も行った上で、一定の基準を満たしたものだけを村産のパプリカとして販売している。また、11年には農地の流動化を担う合作社を設立した。中国では土地の権利関係が明確でなく、個人の使用地か集団の使用地か、また、使用に伴う請負責任の所在は、といったことが整理されていない。これでは農地の区画整理や集約が進まないため、合作社を設立し、離農したい、または農地を手離して離村したい者には補償金を提供し、栽培規模の拡大を図りたい者には離農した者の農地を融通するといった支援を行った。これにより農地の区画数は2500程度から500程度にまで整理され、ハウス数も600に増加した。大規模化した農地ではりんごやバラなどの新規栽培も始まっている(合作社設立時にはすでに離農・離村したい村民が200人に上っていたという)。

このほか、村民が出資し、資金を融通し合うための合作社がある。

(注14)村は高齢化で出荷を止めた者には、技術指導などの名目で年間6000元~7000元(12万2940円~14万3430円)の手当てを支給している。

エ 課題

中国では2023年、24年と野菜が総じて安価で取り引きされ、市場環境の厳しさが問題となった。これに対してB氏は、「市況が変動するのは当たり前。パプリカの国内消費は伸びており、我々はすでにブランド化もできている。課題は多々あるが一つ一つ解決していくということしかない。ただ、あえて一つ課題を上げるとすればそれは村民のやる気である。需要に生産が追い付いていないが多くの村民が今の生活に満足し、今以上に頑張ろうという心構えになっていない。今以上に発展していこうという動機付け、これが一番難しい。」と語った。

オ 視察での気付き

同村の視察で特に気付いたのは、以下の2点である。

(ア)役割に応じた複数の合作社の設立。

合作社(注15)は日本の組合に近く、農村では通常、農業生産に関する多様な機能を併せ持ったものを一つの集団に一つだけ設置することが多いが、B村ではあえて役割ごとに合作社を設立することで目的と成果、責任関係を明確化した。

(イ)成功事例に共通して見られる、外部の専門機関との連携。

中国では、技術向上のために研究機関と産業との連携が推奨されている。山東省の場合、同村も連携している中国農業科学院の拠点のほか、山東省や青島市の農業科学院、中国農業大学の地方拠点、山東農業大学、青島農業大学などとの提携関係に基づき、これら研究機関が企業や村の中に拠点を設置することも多い(注16)。種苗なら〇〇大学、栽培技術なら●●大学、と複数の機関と連携していることもある。そのことが改めて確認できた。

(注15)農民合作社は215万社あり(「2024年農業農村工作関係データ」農業農村部25年1月)、それを活用することは、5カ年計画制度を採用する中国の農業分野における現在の5カ年計画(十四五農村農業現代化規画)の中でも現代的農業経営体系の健全化を図る政策の一つとして記載されている。

(注16)現在の5カ年計画(十四五農村農業現代化規画)の中でも「研究機関、農業高等学校等の社会の力が新型農業経営主体を長期にわたって効果的に支援する仕組みを作ること」が記載されている。

コラム2 日本の野菜生産企業の見学に行きましょう!

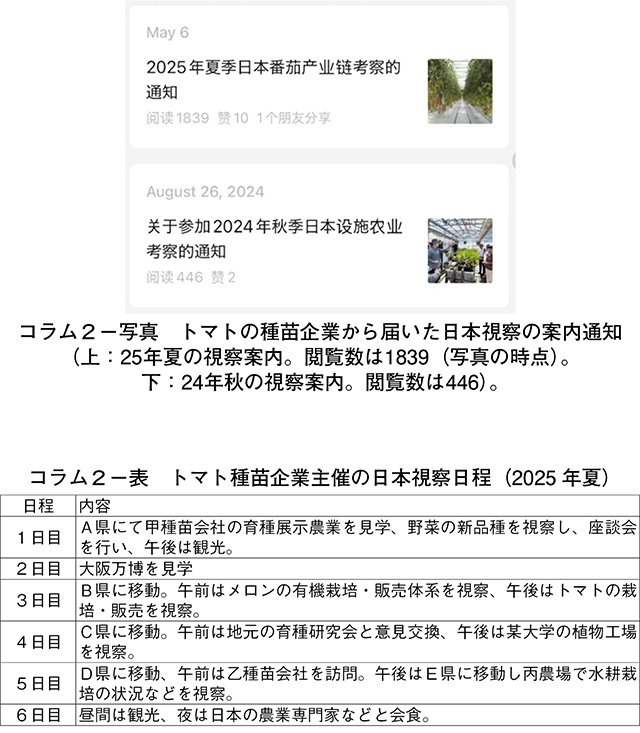

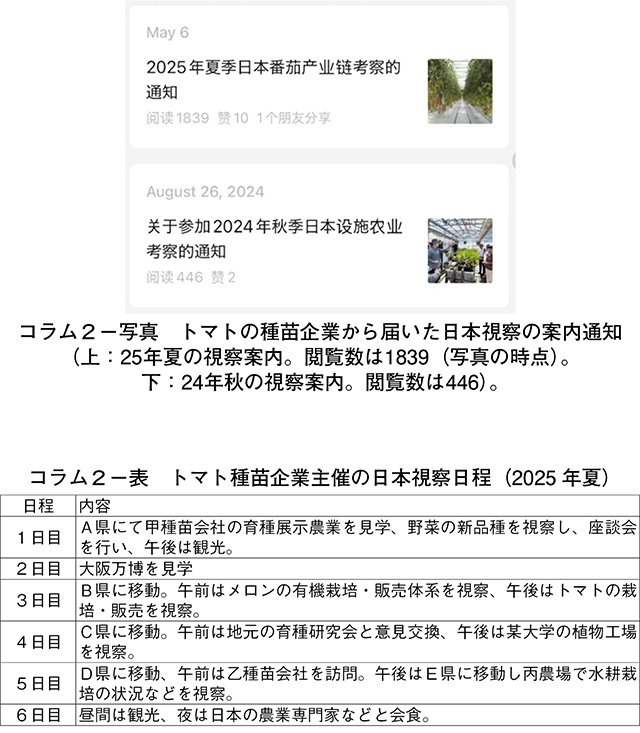

中国では、政府機関も民間団体・企業も中国版SNSである「微信」(ウィーチャット)を盛んに活用しており、フォローするとその動向が自動配信される。寿光市で視察したトマトの種苗企業(年間2000万株を国内のみに出荷)からも「25年夏季日本トマト産業チェーンの見学のご案内」(コラム2-写真)が届いたため、内容を紹介する。

同社は、「中国でのトマト栽培はライバルが多く楽ではないが、自分たちの種苗は品質が優れており、今後も販売量を増やしていく。栽培品種は国産が多いが日本企業が育種した品種も扱う。オランダや韓国へも見学に行く」とのことで、2024年には夏と秋に日本見学を行った。

25年夏の視察日程はコラム2-表の通り。航空券・ホテル代込みで1人当たり2万9800元(約61万円)、通訳2人が同行し、前後に移動日が1日ずつある。正味4日ほどの視察で、24年の夏には15人ほどの参加があった。

同社は、「中国でのトマト栽培はライバルが多く楽ではないが、自分たちの種苗は品質が優れており、今後も販売量を増やしていく。栽培品種は国産が多いが日本企業が育種した品種も扱う。オランダや韓国へも見学に行く」とのことで、2024年には夏と秋に日本見学を行った。

25年夏の視察日程はコラム2-表の通り。航空券・ホテル代込みで1人当たり2万9800元(約61万円)、通訳2人が同行し、前後に移動日が1日ずつある。正味4日ほどの視察で、24年の夏には15人ほどの参加があった。

6 おわりに

中国は広く、食品安全に関する事件も後を絶たない。事件が起きる理由は過度な利益追求や根底にある貧しさだろう。寿光市の農村ですら十数年前は生活インフラの多くが整備されていなかったと聞いた時は、中国農村の貧しさを過小評価していたと反省した。そしてそれは、中国の農村はまだまだ成長の余地が大きいこと、「それで今の輸出能力なら、今後さらに伸長するだろう」ということの再発見でもあった(写真6)。あらゆる産業で過剰生産が懸念されている中国は、近年の経済停滞に伴い、国を挙げて一層の輸出促進に取り組んでいる。同時に、労働人口の減少が始まり、農業分野でも施設化・デジタル化が急速に進んでいる。最新の技術、より売れる品種を取り入れ、自分たちの権益・利益を確保しようとする中国人は、想像以上に勤勉で向上心に溢れている。本稿で紹介したのも自分たちの商品、取り組みに自信を持つ企業や村であり、「これが今採ってきたばかりのものだ。ぜひ食べてみて欲しい。物の良さは保証する」と言っていた。

中国の多様な生産地および加工施設を見学し、また、中国政府が推奨してきた有機認証制度や地理的表示制度、ブランド化の取り組みなどもある中で、中国の野菜生産の状況をいかに紹介しようかと考えたとき、常に念頭にあったのは、国家発展改革委員会で農業を担当しているという中国人行政官の言葉であった。2019年、日中行政官交流事業で訪日した彼に、中国の農業技術はかなり進んでいる、今回の日本視察では何に関心を持っているのかと尋ねたところ、「確かに中国の農業技術は日本に遜色ないほど進んでおり、必要な制度整備もほぼ終えている。自分が日本に学びたいことは、日本人はなぜ自国で生産された農産物が安全だと信じているのか、日本政府はどのようにして自国民にそのような考え方を持たせるに至ったのかということだ」との返事があった。

彼の言葉に日本産野菜の強みはどこにあるのか考えるヒントがあるだろう。

【参考文献】

・普通高等教育“十四五”規画教材シリーズ「食品標準と法規」(第3版、2022)、「食品品質と安全管理」(第4版、2021)(中国農業大学出版社)

・高等学校食品専門規画教材シリーズ「食品安全典型案例分析」(化学工業出版社、2021)

中国の多様な生産地および加工施設を見学し、また、中国政府が推奨してきた有機認証制度や地理的表示制度、ブランド化の取り組みなどもある中で、中国の野菜生産の状況をいかに紹介しようかと考えたとき、常に念頭にあったのは、国家発展改革委員会で農業を担当しているという中国人行政官の言葉であった。2019年、日中行政官交流事業で訪日した彼に、中国の農業技術はかなり進んでいる、今回の日本視察では何に関心を持っているのかと尋ねたところ、「確かに中国の農業技術は日本に遜色ないほど進んでおり、必要な制度整備もほぼ終えている。自分が日本に学びたいことは、日本人はなぜ自国で生産された農産物が安全だと信じているのか、日本政府はどのようにして自国民にそのような考え方を持たせるに至ったのかということだ」との返事があった。

彼の言葉に日本産野菜の強みはどこにあるのか考えるヒントがあるだろう。

【参考文献】

・普通高等教育“十四五”規画教材シリーズ「食品標準と法規」(第3版、2022)、「食品品質と安全管理」(第4版、2021)(中国農業大学出版社)

・高等学校食品専門規画教材シリーズ「食品安全典型案例分析」(化学工業出版社、2021)

(山田 智子(日中経済協会北京事務所))