情報コーナー

情報コーナー

京都の伝統野菜を活かしたブランド野菜の振興と現状

京都府花と緑の公園 花空間けいはんな

園長 田中 大三

これまで、京都府では、社団法人京のふるさと産品価格流通安定協会などと官民あげて「京の伝統野菜」をはじめとする「京野菜」の生産振興に取り組み、京のブランド野菜として育成し、生産・流通の拡大を図り成果を上げてきた。

ここでは、そうした京のブランド野菜の育成・普及への取り組み経過、内容及びその結果、さらに、最近のブランド野菜の生産と流通の状況を紹介する。

1 京都の伝統的野菜

日本の野菜は色や形が美しく、種類も豊富である。四季を通じて様々な野菜が店頭を彩り、まるで芸術品のようだとよく言われる。そして、味や品揃えの良さについても我が国の野菜は、決して諸外国にひけを取ることはないであろう。

そのような中にあっても、「京野菜」は、これまで優れた野菜として別格に扱われ、各都道府県の百貨店や量販店に「京野菜コーナー」が特設されるほど人気を集めている。

京都では、古都京都以来の野菜が数多く栽培されており、日常の総菜用食材にはもちろんのこと、京料理、京漬物になくてはならないものとして用いられてきた。

丸なすの代表‘賀茂なす’、瓢箪型をした‘鹿ヶ谷かぼちゃ’、京漬物千枚漬けの材料‘聖護院かぶ’、おでんに格別な丸だいこん‘聖護院だいこん’、棒鱈と煮付けた「いもぼう」に無くてはならない‘えびいも’、巨大なごぼう‘堀川ごぼう’、柔らかな葉ねぎ‘九条ねぎ’等々、枚挙にいとまがないくらいだが、いずれも京都の伝統的野菜を代表する面々といえる。

2 京都で優れた野菜が育った理由

京都は延暦13(794)年、桓武天皇が京都に平安京を創設して以来千年以上もの間、都として栄えた。その間に全国から選り優れた物品や人、情報が集まり、京都独特の文化、芸術が育まれた。一方、野菜についても同様に、人々の往来に伴って、全国から珍しい野菜や優れた特徴をもつ野菜が集まってきた。中には、宮廷や寺社への献上品も数多く含まれている。

とりわけ、海から遠い京都では新鮮な海産物は手に入りにくく、一塩ものや干物が中心であった。そのため、それらの魚介類をおいしく食べるために料理に工夫が凝らされ、炊き合わせ材料として野菜が用いられた。例えば「棒鱈とえびいも」、「身欠きにしんと山科なす」、「わかめと筍」等がその良い例である。

また、野菜そのものもおいしく食べるため、栽培方法の工夫や品種の改良に力が注がれたことはいうまでもなく、生活から出る下肥や塵埃などの有機物も、周辺の農地を肥沃にする資源として活かされた。

このような歴史的・社会的条件に加え、京都の土質や気候等の自然条件も野菜生産に適している。賀茂川、高野川、桂川の三川が上流から生育に適した土壌と地下水を運び、適当な降雨とマイルドな温度・湿度は、柔らかな葉を優しく育む。三方を山で囲まれた地形は冬適度な冷えをもたらし、野菜の味を一層高める。

これらの条件がうまく調和し、農家の創意工夫と先祖伝来の技術、利用する人々の高品質な野菜へのこだわりによって、気候風土に見合った特異な形や優れた品質を持つ数多くの優れた野菜が生み出され、京野菜として育ってきたのである。

3 京野菜の利用場面と振売り

京野菜の多くは、茶道の懐石料理や寺院の精進料理との結びつきが強く、日本料理の極みである「京料理」の素材としてもよく知られている。東京のある著名な日本料理店の料理長も、近隣産地に同様の野菜があるにもかかわらず、わざわざ京都から材料を買い求めるほどである。

また、「京漬物」として名高い「千枚漬け」は‘聖護院かぶ’が、「しば漬け」はシソと‘賀茂なす’、‘京みょうが’が、そして、「すぐき」は‘すぐき菜’が加工原料となるなど、「京漬物」に必要不可欠な材料としても京野菜が主役をつとめる。そして、何より忘れてならないのは、「おばんざい」と呼ばれる一般庶民の日常の食事材料でもあるということである。

京都には「振売り」と呼ばれる独特の売り方が残っている。これは、農家が自分の作った野菜を自ら直接消費者に対面販売する方法である。今日も、朝採りした新鮮野菜を大八車や軽トラックの荷台に山のように積んだ農家が、「おばんざい」用に馴染みの家を一軒一軒声を掛けて売り回る。

「京料理」、「京漬物」、「おばんざい」。いずれも本物の味や香りを求める客の希望を満たすため、一般野菜にはない昔ながらの味がする野菜が守られ、育てられてきたのである。

4 伝統野菜の衰退と保存への取り組み

ところで、我が国の野菜は、日本原産のものは、ミョウガやセリなどごく一部の品目に過ぎず、多くは海外から伝わってきたものが定着した。

入ってきた年代から大きく二つに分けると、一つはさといもやねぎ、かぶ、だいこん、なすのように5世紀から12世紀頃までに中国や朝鮮半島から伝わり、日本各地に定着し、地方色豊かな品種に育ったグループ。これらは煮炊きをしたり漬物として食べることが多く、米を主食とする日本型食生活の立役者と言える。

もう一つのグループは、明治時代後半以降に我が国で栽培が普及したトマト、ピーマン、レタス、キャベツ等のいわゆる西洋野菜と呼ばれる仲間。食文化の欧米化とともに生野菜として消費が伸びた品目である。

京野菜類はこのうち前者のグループに属する。代表的なものとしては、長大な子いもを特徴とするさといもの一種‘えび芋’、柔らかい葉ねぎの代表品種‘九条ねぎ’、丸くて日本一大きく育つ‘聖護院かぶ’や‘賀茂なす’、風呂吹き大根にうってつけの‘聖護院だいこん’、大きな瓢箪型の‘鹿ケ谷かぼちゃ’、柔らかくてえぐみのない‘京たけのこ’等があり、‘九条ねぎ’は、奈良時代から栽培の記録があるとされている。

しかし、‘桃山だいこん’や‘山科なす’のように、一世を風靡した品種もやがては、(1)民間種苗会社を中心とする交雑育種の成果により新たな品種が出現し、(2)量と規格が重視され、遠距離輸送も発達した市場流通の変化に追従できず、(3)手間のかかる煮炊きから調理の簡単な生食志向への変化、また、個食に代表される消費動向の変化等に置いてきぼりを喰い、徐々に衰退して一部には絶滅のおそれも出てきた。

そこで、京都府では、これら貴重な文化財とも言える京野菜の品種や栽培方法を残すため、昭和35年に農業試験場等で伝統野菜の品種保存をすることを検討し、21品目、105種を選定した。また、京都市でも昭和37年に「特産そ菜保存ほ場」を設置し、10種類の品種保存を委託する事業を始めた。昭和49年からは、京都府が「伝統野菜原種ほ設置事業」を開始し、農業総合研究所が生産農家から栽培方法を聞き取り、その記録と一緒に種苗の提供を受けて原種を保存し、昭和52年からは供託農家の許可を得た品目について産地育成用途の種苗提供をすることとした。

5 伝統野菜の育成対策

京都府の農地は8割が水田であり、水稲を中心に経営が営まれてきた。しかし、農家一戸当たり平均耕地面積は70a強と全国平均の半分にも満たない数値であり、その多くは中山間地に位置し、担い手は女性、高齢者が主体である。この状況の中で、全国的な米の生産過剰から京都府でも稲作転換が求められ、米価の低迷もあって営農の柱を集約的な園芸作物、とりわけ野菜生産に移さざるを得ない状況が生まれた。

そこで、昭和50年代後半から野菜産地作りの取り組みが強化され、昭和57年度からは「中堅産地育成対策事業」、昭和62年度からは「第二次中堅産地育成対策事業」と野菜の生産拡大と産地化に向け様々な事業に取り組んできた。

しかし、トマト、きゅうり、ほうれんそう、こまつな等の一般野菜を含めて事業展開する中で、面積規模にも制約があり西南暖地や高冷地のような気象資源に恵まれない京都にあっては、それら輸送園芸地帯からの市場競争に後れをとる。そこで、外圧に押しつぶされない多品目少量生産に向く品目として何があるだろうかと考えた時、他府県に類を見ない優れた味と栄養成分、ブランドイメージを持つ「京野菜」の数々に行き着くのは必然の理である。ちょうど、昭和60年頃から全国同一品種に飽き、多様化、個性化、本物志向からグルメ層が「京野菜」を求め、首都圏を中心に「京野菜ブーム」をまきおこした時でもある。

そこで、京都府では、昭和63年にとりまとめた「京都府内産農林水産物のブランド確立に関する基本指針」を具体的にすすめていく旗頭として「京野菜」の生産拡大を図り、流通販売力を強化していくこととした。

ところで、「京野菜」と呼ばれる野菜の範囲はあいまいで、京都で生産され京都の雰囲気を醸し出す京都特産野菜くらいの意味であって、品目は様々である。例えば、ほとんど府内で生産が見られないユリネや平束に結束した荷姿のほうれんそうも含められたりする。そこで、京都府では、昭和62年に、京都市域を含む府内全域を対象にして、農業改良普及所の力を借りて古くから伝わる野菜の品目・品種を調査し、故高嶋四郎京都府立大学名誉教授の指導の下に「京の伝統野菜」を定義付けし、整理した。

まず、(1)「京」の範囲として京都市はもとより京都府内全域を対象とすること、(2)伝統の意味として、江戸時代までを意識し、少なくとも明治時代の前半までに栽培されてきた歴史的経過があること、(3)野菜の範疇として、たけのこは含むが山菜やきのこ、シダ類を含まず、品種の分化や独自の栽培方法をとるものに限定した。

この定義により、京都で明治以前から栽培されてきた37種類の野菜を伝統野菜に、また、これより栽培は新しいが、市場流通上欠かせない3種類を伝統野菜に準ずるものとして加え、計40種類を「京の伝統野菜」に選定した。

このことにより、生産振興とブランド化を進める行政施策の対象が明確となり、野菜のブランド化推進を図るうえでの大きなよりどころとなった。

2 「伝統」の範囲………明治以前の導入栽培の歴史を有する。

3 「野菜」の範囲………たけのこを含む。きのこを除く。

4 「種類」の範囲………栽培又は保存されているもの及び絶滅した品目を含む。

6 ブランド化推進事業と関係機関の機能分担

昭和63年、「ブランド確立基本指針」に基づきブランド化推進事業を開始するため、その推進母体として、すでにあった「(社)京都府農産物価格安定資金協会」を改編することが方針化された。そして、「農林水産物ブランド化関係団体協議会」を組織して方針調整を進めるとともに、統一シンボルマークを制定した。このマークは、京都の頭文字のKと千年の都を意味する「1000」をシンボル化し、京都の「農」、「林」、「水産」の豊かな実りを3つの丸に、その源である「大地」、「水」、「太陽」を3本のラインで表現したものである。

平成元年4月、ブランド化推進事業を開始するにあたり、京都府(生産・流通指導)、農協中央会(生産対策・産地指導)、経済連(ブランド出荷・流通)、京都府農産物価格安定資金協会(ブランド認証・消費宣伝及び販売促進企画)の4機関が密接な連携と機能分担をはかることを申し合わせ、ブランド化推進事業はスタートした。

(1) ブランドマークの制定と出荷箱の統一

これまで個撰個販が主体であった京都において、ブランド農産物の流通には、出荷計画に基づく共選共販体制を取ることが必要である。そこで、まず、統一シンボルマークをシールとし、出荷箱はもちろんのこと、消費者個々からのリピートを期待して消費者の台所に届く個々の生産物に貼り、商品力のある京都産品のあかし、おいしさと信頼の目印とした。なお、このシールは、指定産地からの一定規格以上の優れた出荷物に限定して使用することが許される。

野菜の統一出荷箱は、歌舞伎のまねき文字もくっきりと「京の伝統野菜」、京都祇園や町屋の格子窓、品目名と出荷物をデザインした出荷箱となっている。

(2) ブランド品目の認証とブランド産地の指定

ブランド農産物の品目認証やブランド産地の指定は、有識者の審査会を経て行われる。

ブランド品目は市場流通する生産量が確保でき、高い規格水準を維持できることが必要条件であり、消費者向けを対象とすることから加工向けの品目は除かれる。

もちろん、認証品目であれば誰もがブランド産品として出荷できるというものではなく、ブランドの名に恥じない等階級、出荷形態等の基準をクリアしたものだけをブランド産品に限定し、ブランド産地の指定にあっても、一定の試験出荷ののちに基準をクリアできる産地であると判断されてはじめてブランド産地の指定を受けることができることとなる。

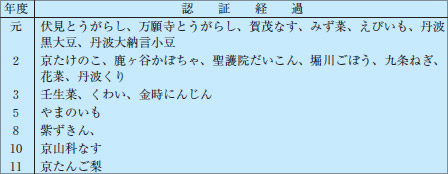

認証のブランド品目は、平成元年度のスタート時点で春夏3品目(‘万願寺とうがらし’‘伏見とうがらし’‘賀茂なす’)秋冬4品目(‘みず菜’‘えびいも’‘黒大豆’‘小豆’)の計7品目、産地は18カ所を指定した。

その後、順次品目認証と産地の指定が進み、10年後の平成11年4月には、「京のブランド産品」として20品目83産地、平成19年4月には、果樹や豆類を含めて21品目115産地に拡大している。

(3) PRと消費拡大

平成2年、「(社)京都府農産物価格安定資金協会」は、「(社)京のふるさと産品価格流通安定協会」へと名称変更し、首都圏出荷の開始、東京駐在員の設置と積極的に事業を拡大し、次年度以降情報誌「ふるさと活き粋き」の発行、首都圏へのアンテナショップの設置、各種催しを通じて試食宣伝を行う等ブランド農産物のPRと消費拡大に努めた。

平成9年には、順調な伸びにいっそう弾みをつけるため、「旬の京野菜提供店制度」を発足させた。これは、料理店を通じて京野菜の味や京都の食文化の普及を目指すものである。具体的には、京野菜を常時3品目以上使用し、京野菜を使用した料理を常時3品以上提供することをポイントとし、認定するものである。平成19年3月現在「旬の京野菜提供店ガイドブック」には、認定を受けている和・洋・中全ての分野から218店が紹介されている。

(4) 生産・流通指導

産地毎の生産・流通指導は、中央会が設置する産地指導員と連携しながら市町村、JA、府振興局、普及センターで構成する「技術者協議会」が課題調整し、JAと普及センターが直接指導にあたるのが通例である。

筆者は、田辺農業改良普及センター所長として在籍時に、宇治茶の産地として全国的に名高い宇治田原町へ‘みず菜’を導入することに携わった。はじめに、生活改良普及員、農業改良普及員ともに一体となって産地育成に取りかかるため,普及センター内に「みず菜プロジェクトチーム」を立ち上げた。次に、栽培予定の農家が自信と誇りを持って生産してもらえるように、生活改良普及員は新しいレシピも含めていろいろ調理をして農家グループに試食してもらい、農業改良普及員は、モデル農家のビニールハウスで軽作業化と安定生産を目指した生産技術現地検討会を開き、私は、ターゲットの一つである首都圏の状況調査をするため、府内他産地から出荷された‘みず菜’の首都圏での販売状況を街角のスーパー店頭まで覗き、既に売れ筋として定番化している状況を目の当たりにした。

これらにより、農家及び関係者が産地化に自信を持って進められるようになった。

(5) 技術改善

ブランド野菜の振興にあたって特筆すべきポイントは、単にこれまでの伝統的栽培方法を復活・踏襲するのではなく、個々の伝統野菜の良さ、特長を活かしつつも、これをベースにした新たな商品開発と最新の技術を取り入れた栽培技術・流通技術の改善を行ったことであろう。

具体的には、‘みず菜’‘壬生菜’、‘賀茂なす’等、伝統野菜の多くは露地栽培されてきた野菜であるが、その伝統的栽培方法にこだわらずブランド対象品目の果菜類や軟弱野菜の多くにパイプハウス建設費までも助成して施設化を促した。これにより、栽培・出荷期間の延長ができ、研究機関の研究成果を活用した近紫外線除去フィルムや寒冷紗等の被覆資材の工夫によって病害虫防除が容易となった。また、温度、光線等の栽培環境がよくなって作業能率が高まり、品質も向上した。

一方、伝統野菜の多くは元来大型で、調理も煮炊き中心であったが、核家族化や生食の増加等の消費動向を見据えた流通対応技術として‘みず菜’‘壬生菜’の小束周年栽培に代表されるように栽培方法の工夫により小型化し、旬の拡大、調理用途の商品開発を行ったのが特徴であろう。

7 主なブランド品目とその特徴

次に、ブランド品目の主なものについて、その特徴、技術開発の概要等を解説する。

(1) 万願寺とうがらし、伏見とうがらし

‘万願寺とうがらし’は、京都府舞鶴市特産の大果のトウガラシである。肉厚でボリューム感があり、甘みに富んで風味が優れることから市場人気は高く、ブランド農産物の旗頭となった。欠点は、晩生であり収穫量が少なく、時に辛みを伴う果実が発生すること、株のばらつきが大きいこと等が挙げられてきたが、パイプハウスを用いた接ぎ木栽培と府農業資源研究センターによる辛み発生メカニズムの解明、品種の選抜・育成・固定により、これらの欠点を払拭しつつある。

一方、‘伏見とうがらし’はこれに比べてやや細長い果形である。京都市伏見の名を冠しているが京都以外の関西・四国・中部地域にも栽培が広まっている。もとより土壌伝染性病害の青枯病には強いが、府農業総合研究所が開発した根圏微生物PGPRを苗処理することにより生育が旺盛となり、生産が安定し増収することが認められ、これを処理した京都府久御山町で生産・供給される「淀苗」の人気が一層高まっている。

(2) みず菜、壬生菜

今や京都の葉物野菜として全国的に有名となり、スーパーでの定番野菜に位置付けられている。本来は、晩秋から冬にかけてが旬であって、葉数は数百本以上に分げつする大型の株である。これを、初秋季にのみ間引き菜として利用されてきた大きさに着目し、ほうれんそうやこまつな、しゅんぎくと同じような荷姿で出荷することとした。年間を通じて安定的に生産できるよう、府農業研究機関挙げて国庫助成研究課題に取り組み、近紫外線カットフィルムと防虫ネットを組み合わせた周年小株栽培体系を完成させた。この技術確立で、コナガ等の虫害が安定的に回避でき、汚れのない柔らかな商品として新しく生まれ育ち、鍋や漬物の材料であったこれらの用途が大幅に拡大し、煮炊き、漬物はもちろんのこと生食サラダにまでと、和・洋・中を問わずあらゆる料理に年中利用されることとなった。

(3) 紫ずきん

‘丹波黒大豆’はお節料理に無くてはならない食材である。この煮豆用として栽培中の黒大豆を秋口のまだ未成熟なさやの時に一部収穫し、美味しい枝豆として食卓に乗せることは生産農家ならではの特権であった。知る人のみぞ知る大粒で甘みが強く、特有の食感を持つ丹波黒大豆の枝豆であるが、これを一般消費者にも提供しようとの目的で、従来品種より早い時期に収穫できる枝豆専用品種を府農業総合研究所で育成し、平成7年に「紫ずきん」と命名して品種登録した。従来品種と組み合わせることで市場出荷期間が延長でき、枝豆用途の栽培が京都府中北部域に広まった。また、宿命であったさやの茶シミは大豆ウイルス病が原因であることを府農業総合研究所で発見し、府農業資源研究センターの技術で生物的防除にも成功したことから、機能性成分ポリフェノールを豊富に含む「黒大豆の枝豆」は既に市場に定着している。

8 京野菜の新しい発見「機能性成分」

最近、「京野菜」が新たな方面から注目され始めた。それが、機能性成分である。「京野菜」には、味や香りだけでなく、栄養成分(ビタミンC、ビタミンB1、食物繊維等)に優れているのが知られているが、それに加え生物的抗変異作用が見つかったのである。

この生物的抗変異作用とは、ひとことでいえば、癌を予防する可能性がある作用のことであり、例えば‘賀茂なす’、‘桂瓜’では、一般野菜の‘千両なす’、‘しろうり’に比べて約2~12倍効果が高いと考えられており、‘鹿ケ谷かぼちゃ’や‘伏見とうがらし’にも高い作用が認められた。

優れたものとして古くから伝わってきた京の伝統野菜。その中に見つかった新しい機能性。「京野菜」は、古くて新しい野菜である。

9 おわりに

京都府が進めてきたこれらの活動の成果、すなわち地域の伝統野菜を見直し、それをブランド化して生産拡大することにより当該府県の農業所得の向上を図ろうとする動きは、その後全国的に広がり、他府県産地と競合せずに共存・共栄をはかれる有効な手法として取り組みが強化されている。しかし、京都府が開発した新たな栽培体系や作型が既に近府県、首都圏を始め全国的に取り入れられたり、‘万願寺とうがらし’も新しいタイプのトウガラシとして市場人気が高まった結果、他府県での生産が始まり、種苗会社も「万願寺タイプ」のトウガラシ品種を競って育成し種子販売を全国展開するなど、京都のブランド品目を脅かす動きが見受けられる。

これら、国内外からの圧力に対抗するためには、これまで以上に産地を守る確固たる手立てが求められ、少なくとも独自品種を守る手段として品種の確定と品種登録、DNAマーカー利用による品種識別等が不可欠な時代に突入したことを実感している。

参考資料

田中大三 誠文堂新光社

(社)京のふるさと産品価格流通安定協会