ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > こまつなのあれこれ ~徳川将軍が名付けた「こまつな」は、需要が増加傾向~

調査情報部

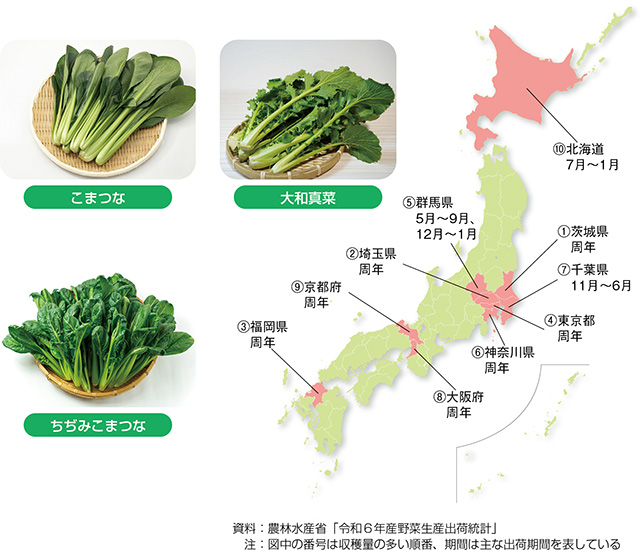

主要産地

こまつなは、かぶやはくさいと同じアブラナ科で、本来は冬の野菜である。古く中国から渡来し、日本に根付いたかぶから分化したとされており、このかぶの子孫が各地に広がり在来種となった。こまつなは、江戸時代に徳川綱吉が奨励したことや、徳川吉宗が名付けたなど諸説あるが、江戸庶民の重要な冬野菜で、江戸っ子の正月料理のお雑煮には欠かせないものであった。寒さに強く、霜が降りてから甘みが増すと言われ、冬は「冬菜」や「雪菜」、初春は「うぐいす菜」と呼ばれ、親しまれてきた。

都市近郊が主な産地となっているが、典型的な地場生産、地場消費野菜で、新潟県の「女池菜」や「大崎菜」、福島県の「信夫菜」、京都府の「畑菜」や奈良県の「大和真菜」など多くの地方品種も栽培されている。

また、生食できる「サラダこまつな」や、寒さの中で生育し甘みが増す「ちぢみこまつな」、ちんげんさいと交雑させて茎を太くした品種など品種改良がなされている。栽培方法も工夫され、また栽培期間も短くさまざまな環境に適応できることから、ハウス栽培、トンネル栽培、露地栽培と年間で4~8作と複数回の栽培が可能で、周年出回っている。

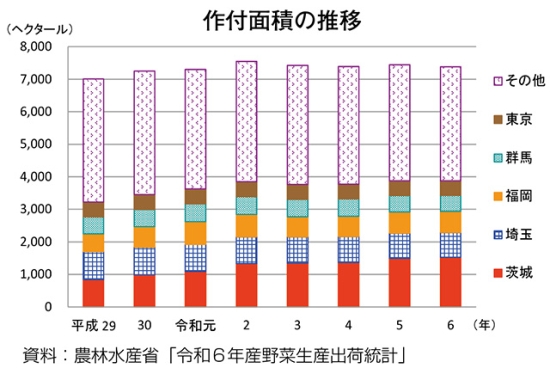

作付面積・出荷量・単収の推移

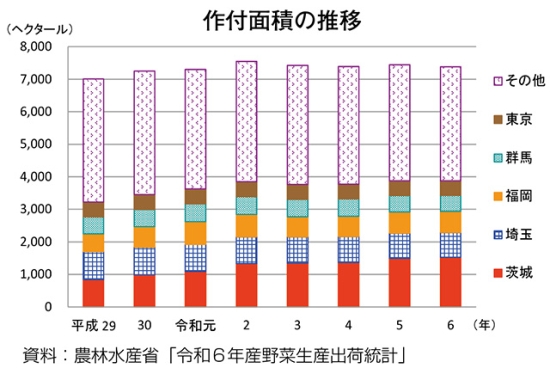

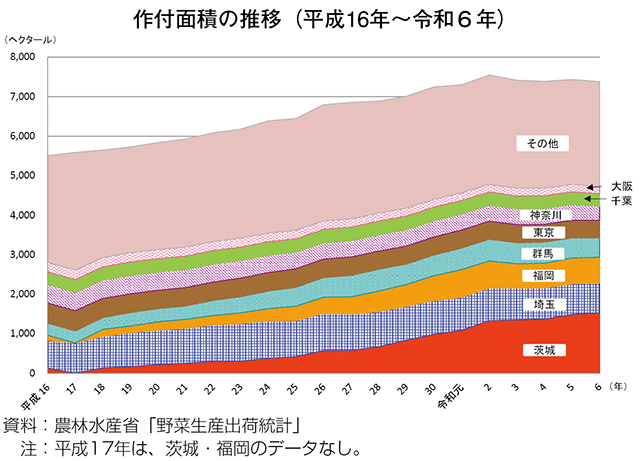

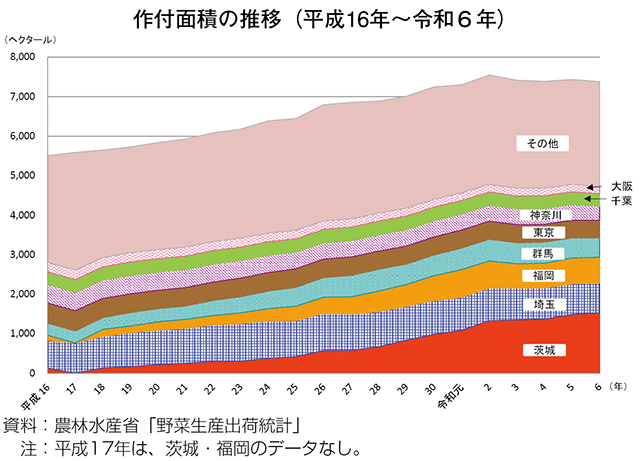

令和6年の作付面積は、7380ヘクタール(前年比99.2%)と、前年よりわずかに減少した。

上位5都県では、

●茨城県 1530ヘクタール(同 102.7%)

●埼玉県 756へクタール(同 97.5%)

●福岡県 652ヘクタール(同 99.8%)

●群馬県 492ヘクタール(同 96.5%)

●東京都 444ヘクタール(同 98.7%)

となっている。

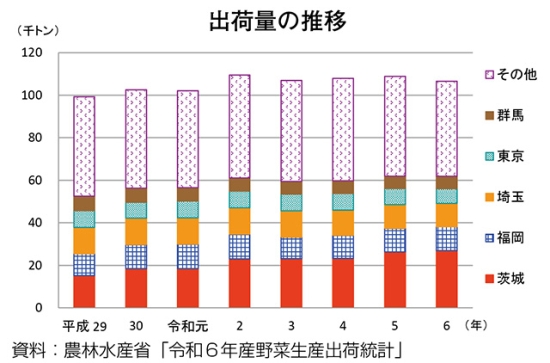

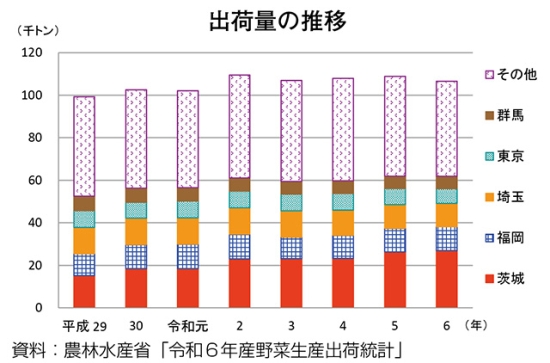

令和6年の出荷量は、10万6600トン(前年比97.9%)と、前年よりわずかに減少した。

上位5都県では、

●茨城県 2万6900トン(同 102.3%)

●福岡県 1万1300トン(同 101.8%)

●埼玉県 1万 900トン(同 97.3%)

●東京都 6980トン(同 92.0%)

●群馬県 5810トン(同 100.9%)

となっている。

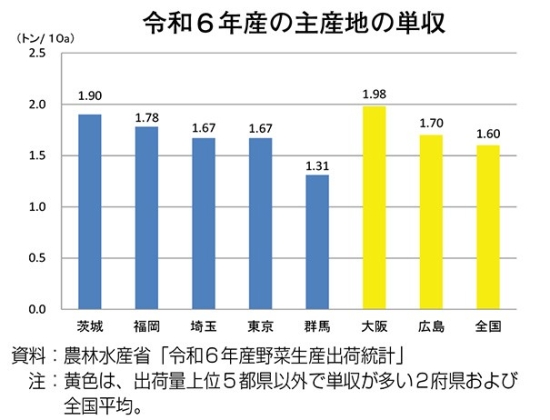

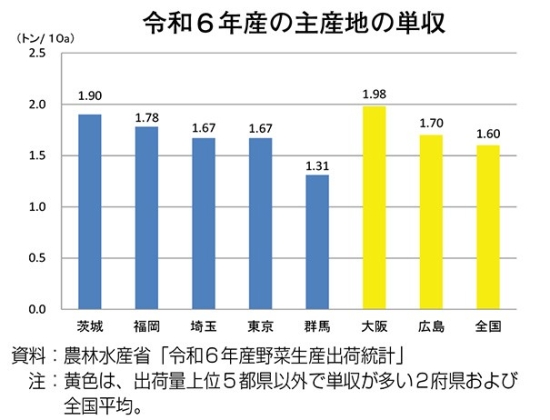

出荷量上位5都県について、10アール当たりの収量を見ると、茨城県の1.90トンが最も多く、次いで福岡県の1.78トン、埼玉県の1.67トンと続いている。その他の府県で多いのは、大阪府の1.98トン、広島県の1.70トンであり、全国平均は1.60トンとなっている。

上位5都県では、

●茨城県 1530ヘクタール(同 102.7%)

●埼玉県 756へクタール(同 97.5%)

●福岡県 652ヘクタール(同 99.8%)

●群馬県 492ヘクタール(同 96.5%)

●東京都 444ヘクタール(同 98.7%)

となっている。

令和6年の出荷量は、10万6600トン(前年比97.9%)と、前年よりわずかに減少した。

上位5都県では、

●茨城県 2万6900トン(同 102.3%)

●福岡県 1万1300トン(同 101.8%)

●埼玉県 1万 900トン(同 97.3%)

●東京都 6980トン(同 92.0%)

●群馬県 5810トン(同 100.9%)

となっている。

出荷量上位5都県について、10アール当たりの収量を見ると、茨城県の1.90トンが最も多く、次いで福岡県の1.78トン、埼玉県の1.67トンと続いている。その他の府県で多いのは、大阪府の1.98トン、広島県の1.70トンであり、全国平均は1.60トンとなっている。

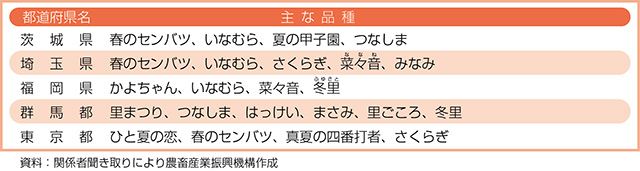

作付けされている主な品種等

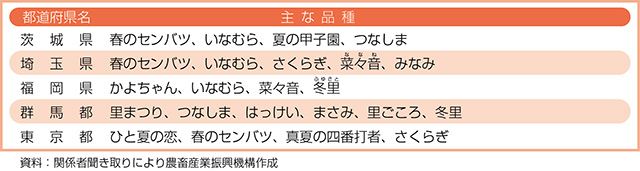

こまつなは、現在はちんげんさいと交雑させて茎を太くするなどの品種改良がなされており、100以上の品種がある。こまつなは周年栽培が可能であるが、最も労力を必要とする収穫作業を分散するために、生育期間の異なる品種を組み合わせたり、播種をずらすなど、さまざまな工夫をしている。

品種としては、播種期や生育期の違いにより、極早生品種から晩生種まで使い分けられており、主産地で多く作付けされている品種は、早生種では「春のセンバツ」、中晩生種では「いなむら」などがある。品種名も播種の時期に合わせ、生産者が耳にするように名付けられたユニークな名称がある。

品種としては、播種期や生育期の違いにより、極早生品種から晩生種まで使い分けられており、主産地で多く作付けされている品種は、早生種では「春のセンバツ」、中晩生種では「いなむら」などがある。品種名も播種の時期に合わせ、生産者が耳にするように名付けられたユニークな名称がある。

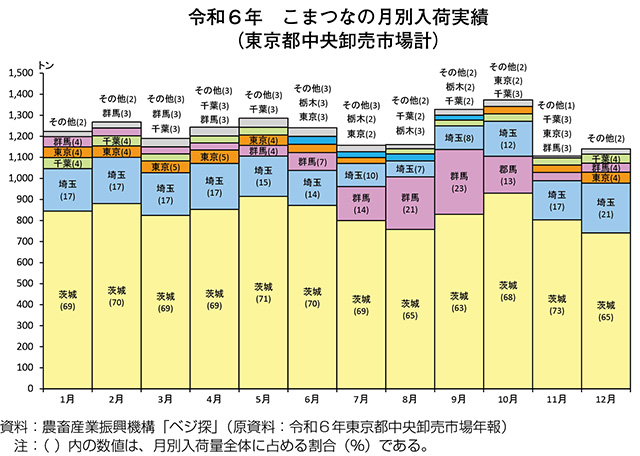

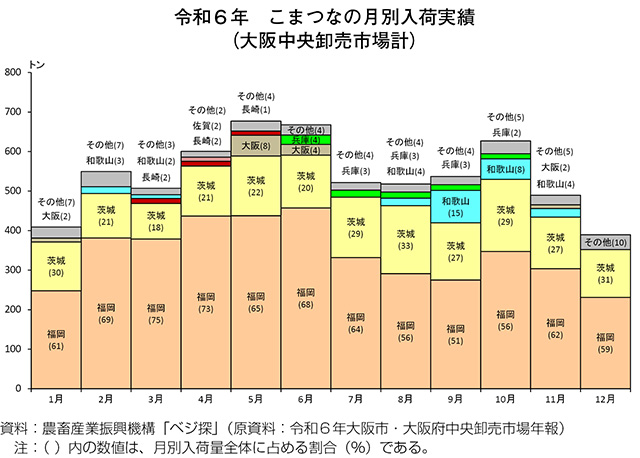

東京都・大阪中央卸売市場における月別県別入荷実績

東京都中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、もともとは冬の野菜であったが、1年を通して安定した入荷がある。首都圏の市場の中でも特に東京都中央卸売市場への入荷が多い茨城産が、各月の入荷量の7割程度を占め、次は埼玉産が多く、夏場に群馬産の入荷が増えている。東京産を含む関東産の入荷量が圧倒的に多い。

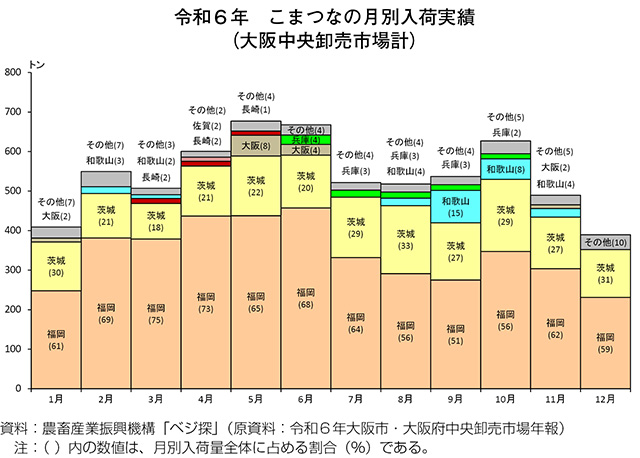

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、東京都中央卸売市場と比べて入荷量が月によってばらつきがある。1年を通じて福岡産が各月の入荷量の5~7割を占めている。次に多いのは、関東の茨城産であるが、和歌山産や大阪産など、関西の近在産地からの入荷も見られる。

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、東京都中央卸売市場と比べて入荷量が月によってばらつきがある。1年を通じて福岡産が各月の入荷量の5~7割を占めている。次に多いのは、関東の茨城産であるが、和歌山産や大阪産など、関西の近在産地からの入荷も見られる。

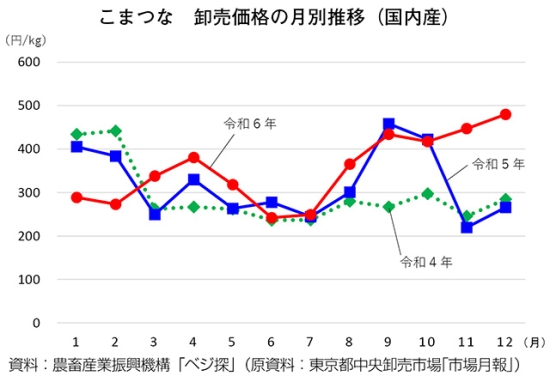

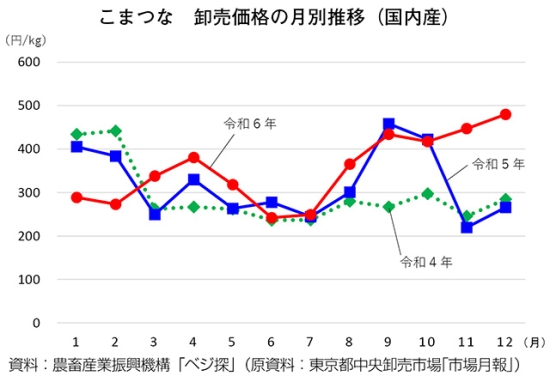

東京都中央卸売市場における価格の推移

東京都中央卸売市場におけるこまつなの価格(令和6年)は、1キログラム当たり242~480円(年平均353円)の幅で推移している。年によって違いはあるものの、令和4年と令和5年は8月までは同じ値動きをしているが、令和5年は野菜の高値を受けて9~10月は1キログラム当たり400円を超えて推移した。令和6年は、1~2月は直近2年を下回る価格で推移したものの、春先や8月以降は高値で推移し12月には500円近くまで値が上がった。

消費の動向

こまつなは、江戸時代から冬の青菜として親しまれてきたが、近年では周年で供給することが出来るようになり、年間を通して消費者が手に入れることができる野菜である。味に癖がなく、栄養価も高く調理も簡便なことから需要が伸びており、それに伴い作付面積もここ20年で大きく増加している。特にコロナ禍直前の令和元年までの直前10年で見ると、1370ヘクタール増加している。近年は、ほうれんそうの夏場の生産が難しくなってきたことなどもあり、その代替として、ほうれんそうより耐暑性があり、比較的栽培しやすいこまつなの栽培が増えている。

産地別に見ると、平成16年時点では、作付面積が最も多かったのは埼玉だったが、平成30年に茨城が1位となり、年々増加傾向で推移している。茨城はメロン栽培などが有名であるが、このような季節的な野菜は半年以上圃場を占有するため、外国人の技能実習生がいる企業的農家にとって、ハウスで年間7~8回転でき、雇用労働を効率的に行うことができるような品目として、こまつな生産が増えている一面もあるようだ。

こまつなは、緑黄色野菜の中でも栄養価が高く、ビタミンKなどのビタミン類やミネラルを豊富に含んでいる。ビタミンKは止血作用があるほか、カルシウムが骨に沈着するときに必要なたんぱく質を活性化させる働きがあり、骨の形成に役立つ。また、カルシウムの含有量は牛乳より多く、ほうれんそうの3.5倍、鉄分もほうれんそうの1.4倍と多く、骨粗しょう症や貧血の予防にも役立つ。カロテンやビタミンCも豊富で、ともに強い抗酸化作用があるため、動脈硬化を抑制したり、がんを予防する効果が期待でき、胎児の正常な発育に不可欠なビタミンである葉酸も豊富に含むため、妊娠中の方にもおすすめの食材である。

こまつなは、栄養面が優れていることに加え、あくが少ないため下ゆでが不要で使いやすく、家庭での利用はもちろん、学校給食でも多く使われている。

こまつなを使ったレシピを以下に紹介する。

産地別に見ると、平成16年時点では、作付面積が最も多かったのは埼玉だったが、平成30年に茨城が1位となり、年々増加傾向で推移している。茨城はメロン栽培などが有名であるが、このような季節的な野菜は半年以上圃場を占有するため、外国人の技能実習生がいる企業的農家にとって、ハウスで年間7~8回転でき、雇用労働を効率的に行うことができるような品目として、こまつな生産が増えている一面もあるようだ。

こまつなは、緑黄色野菜の中でも栄養価が高く、ビタミンKなどのビタミン類やミネラルを豊富に含んでいる。ビタミンKは止血作用があるほか、カルシウムが骨に沈着するときに必要なたんぱく質を活性化させる働きがあり、骨の形成に役立つ。また、カルシウムの含有量は牛乳より多く、ほうれんそうの3.5倍、鉄分もほうれんそうの1.4倍と多く、骨粗しょう症や貧血の予防にも役立つ。カロテンやビタミンCも豊富で、ともに強い抗酸化作用があるため、動脈硬化を抑制したり、がんを予防する効果が期待でき、胎児の正常な発育に不可欠なビタミンである葉酸も豊富に含むため、妊娠中の方にもおすすめの食材である。

こまつなは、栄養面が優れていることに加え、あくが少ないため下ゆでが不要で使いやすく、家庭での利用はもちろん、学校給食でも多く使われている。

こまつなを使ったレシピを以下に紹介する。