ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > れんこんのあれこれ~見通しの良い縁起物とされる「れんこん」~

調査情報部

主要産地

現在、日本国内で流通しているれんこんは、明治時代以降に中国から導入した品種を改良したものが主流となっているが、地名をとった地域特産のものとして、色が白くもっちりとした粘りとシャキシャキした食感を併せ持つ「岩国れんこん」(山口県岩国市)や、太くて肉厚で、節ごとに根元はもちもち、先端はシャキシャキとした食感の石川県の加賀野菜の一つでもある「加賀れんこん」などがある。

作付面積・出荷量・単収の推移

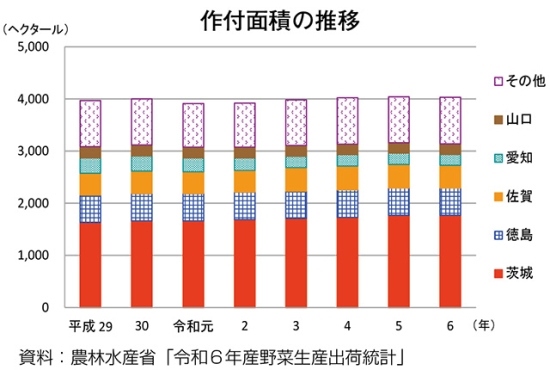

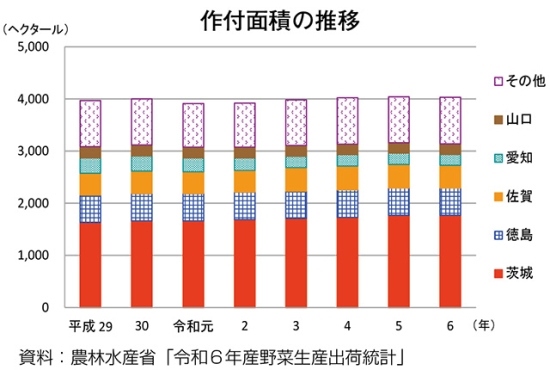

令和6年の作付面積は、4030ヘクタール(前年比99.8%)と、前年並みであった。

上位5県では、

●茨城県 1770ヘクタール(同 100.0%)

●徳島県 521ヘクタール(同 100.0%)

●佐賀県 436ヘクタール(同 95.8%)

●愛知県 210ヘクタール(同 97.7%)

●山口県 202ヘクタール(同 100.0%)

となっており、作付面積の上位5県の占める割合は、全国の77.9%を占めている。

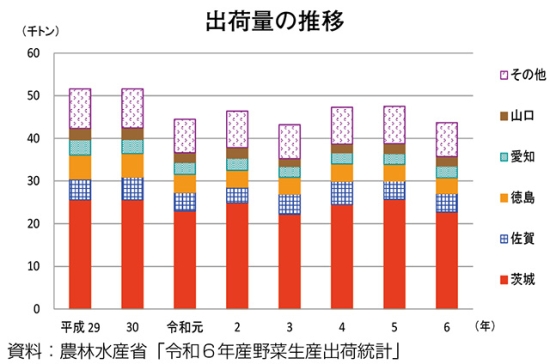

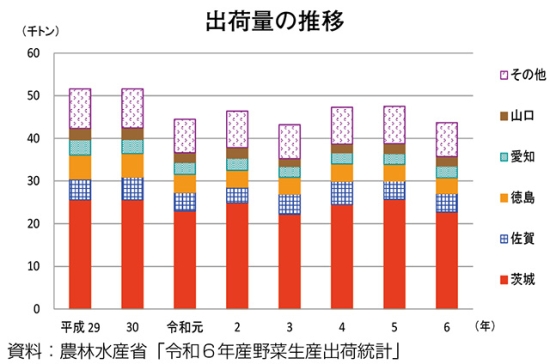

令和6年の出荷量は、4万3700トン(前年比92.0%)と、前年に比べてかなりの程度減少した。

上位5県では、

●茨城県 2万2700トン(同 88.3%)

●佐賀県 4380トン(同 101.2%)

●徳島県 3700トン(同 95.1%)

●愛知県 2710トン (同 107.1%)

●山口県 2240トン (同 97.4%)

となっており、出荷量の上位5県の占める割合は、全国の81.8%を占めている。

佐賀県および愛知県の作付面積は、前年と比べて減少したものの、出荷量は前年よりも増加した。

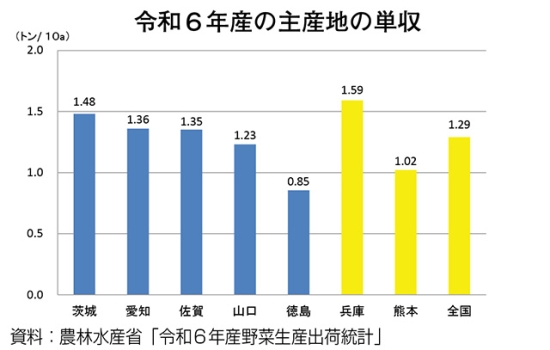

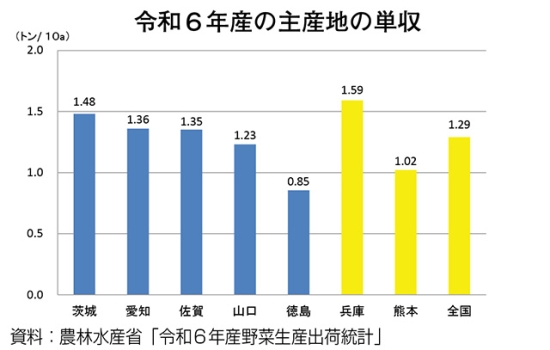

出荷量上位5県について、10アール当たりの収量を見ると、茨城県の1.48トンが最も多く、次いで愛知県の1.36トン、佐賀県の1.35トンと続いている。その他の県で多いのは、兵庫県の1.59トンであり、全国平均は1.29トンとなっている。

上位5県では、

●茨城県 1770ヘクタール(同 100.0%)

●徳島県 521ヘクタール(同 100.0%)

●佐賀県 436ヘクタール(同 95.8%)

●愛知県 210ヘクタール(同 97.7%)

●山口県 202ヘクタール(同 100.0%)

となっており、作付面積の上位5県の占める割合は、全国の77.9%を占めている。

令和6年の出荷量は、4万3700トン(前年比92.0%)と、前年に比べてかなりの程度減少した。

上位5県では、

●茨城県 2万2700トン(同 88.3%)

●佐賀県 4380トン(同 101.2%)

●徳島県 3700トン(同 95.1%)

●愛知県 2710トン (同 107.1%)

●山口県 2240トン (同 97.4%)

となっており、出荷量の上位5県の占める割合は、全国の81.8%を占めている。

佐賀県および愛知県の作付面積は、前年と比べて減少したものの、出荷量は前年よりも増加した。

出荷量上位5県について、10アール当たりの収量を見ると、茨城県の1.48トンが最も多く、次いで愛知県の1.36トン、佐賀県の1.35トンと続いている。その他の県で多いのは、兵庫県の1.59トンであり、全国平均は1.29トンとなっている。

作付けされている主な品種等

れんこんの品種は、明治初期に中国から導入された中国種と在来種に分けられ、現在流通しているのは中国種がほとんどである。中国種は、晩生で高温期に急速に生育する。また、在来種に比べ粘り気が少なく粉質の触感が特徴で、主な品種として「備中」や「杵島」などがある。在来種は、早生で低温に強いため一部の地域では早どり用として栽培されている。主な品種に「天王」や「上総」などがある。関東ではふっくらと丸い金澄系やだるま系と呼ばれる品種が比較的好まれる。「金澄」は中国種と在来種を交配して誕生したもので、シャキシャキ感が強いのが特徴である。関西では長い形状が好まれ、節間が細長い「備中」や、「白花種」など地域特産に利用されている品種は、もっちりとした食感でうまみが強い。

東京都・大阪中央卸売市場における月別県別入荷実績

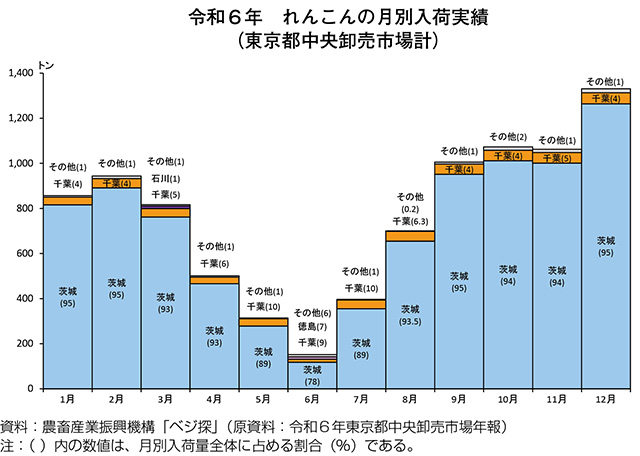

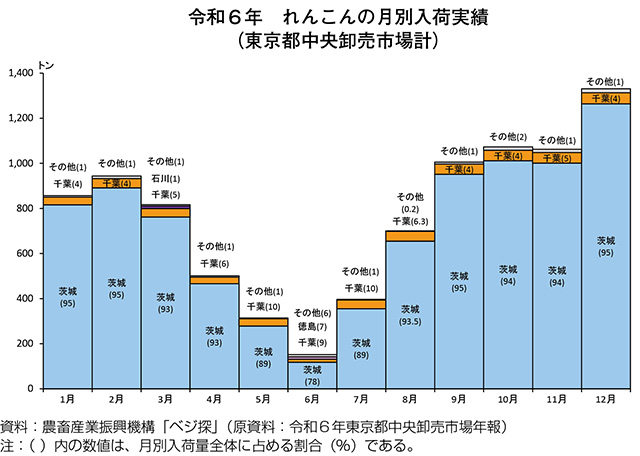

東京都中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、茨城産がそのほとんどを占め、周年で入荷がある。秋から冬が旬であるため、9月から入荷が1000トンを超え、正月用の商材としての需要が高く12月が需要の最盛期となる。

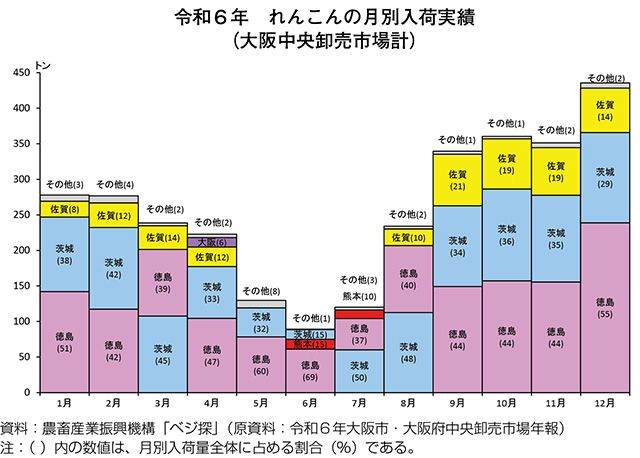

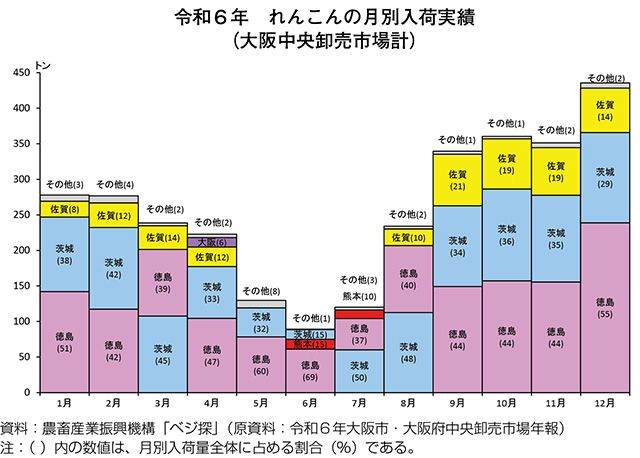

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、徳島産や茨城産が主産地として周年入荷があり、その他佐賀産や、数量が少なくなる夏場(6~7月)には熊本産が見られる。東京市場と同様に1~6月にかけて減少しながら推移し、7月以降、年末にかけて増量し12月がピークとなる。

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、徳島産や茨城産が主産地として周年入荷があり、その他佐賀産や、数量が少なくなる夏場(6~7月)には熊本産が見られる。東京市場と同様に1~6月にかけて減少しながら推移し、7月以降、年末にかけて増量し12月がピークとなる。

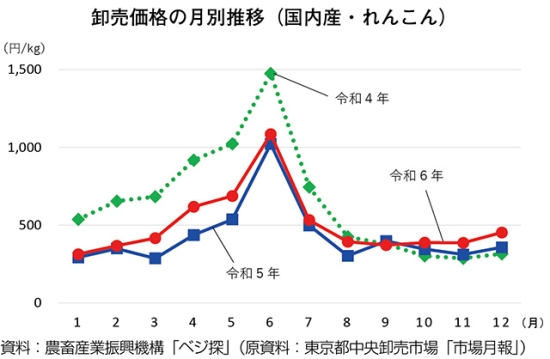

東京都中央卸売市場における価格の推移

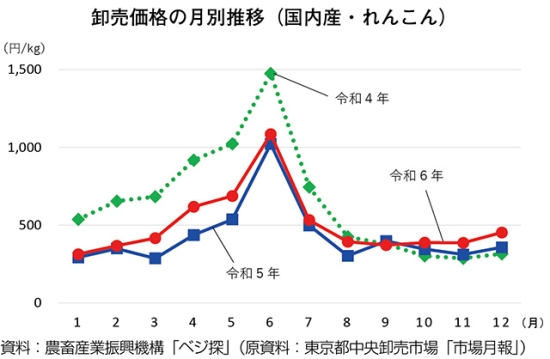

東京都中央卸売市場における国産れんこんの卸売価格は、入荷量の最も少ない6月にピークとなる。入荷量が増加する9月以降から年末を経て4月頃までは、1キログラム当たり400円程度で推移する。全体的に野菜が高値であった令和6年の東京都中央卸売市場における価格は、1キログラム当たり313~1084円(年平均430円)で推移した。直近3年で見ると、令和4年の1~7月にかけての価格が他の2年よりも高値で推移した。

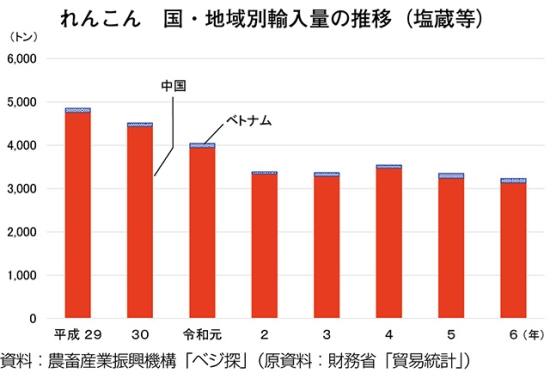

輸入量の動向

れんこんの輸入は塩蔵等れんこんが大部分を占め、そのほとんどが中国から水煮など加工・業務用として、周年輸入されている。平成29年から令和2年まで、年々減少傾向で推移したが、2年以降の5年間は、多少の増減はあるものの、3200トンを上回り横ばいで推移している。

れんこんの消費動向

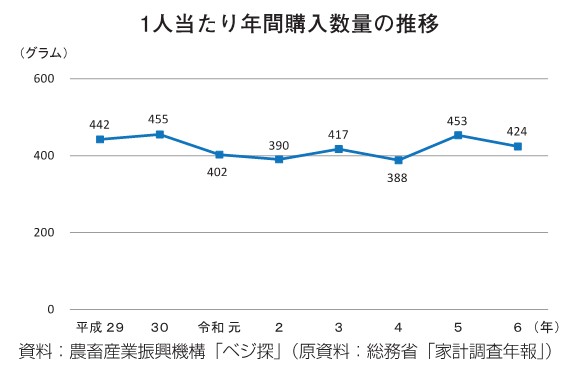

近年のれんこんの1人当たり年間購入数量は大きな変動はなく、400グラム前後で推移している。一年を通して店頭に出回っているが、旬は秋から冬にかけてであり、特に「ん」がたくさん付くものを食べると「運」がつくという験担ぎなどから、縁起物として正月などに向けた年末需要が強い。

れんこんは、食物繊維とビタミンCを豊富に含む。食物繊維には整腸作用や血中コレステロールの低下作用があり、ビタミンCは強い抗酸化力を持ち、動脈硬化や脳卒中、がんなどの病気の予防、皮膚や骨粘膜を強化する働きが期待できる。その他、野菜の中ではビタミンB12も多く、鉄分の吸収を高めるので、貧血気味の人は、鉄分の多い食品と一緒に食べると良い。熊本県を代表する郷土料理の一つである「からしれんこん」は、病弱だった熊本城主細川忠利に、玄宅和尚が造血剤として食べるように勧め、藩のまかない方が工夫したものとされる。やがて城主は剛健となったというエピソードもある。

れんこんを使ったレシピを以下に紹介する。

れんこんは、食物繊維とビタミンCを豊富に含む。食物繊維には整腸作用や血中コレステロールの低下作用があり、ビタミンCは強い抗酸化力を持ち、動脈硬化や脳卒中、がんなどの病気の予防、皮膚や骨粘膜を強化する働きが期待できる。その他、野菜の中ではビタミンB12も多く、鉄分の吸収を高めるので、貧血気味の人は、鉄分の多い食品と一緒に食べると良い。熊本県を代表する郷土料理の一つである「からしれんこん」は、病弱だった熊本城主細川忠利に、玄宅和尚が造血剤として食べるように勧め、藩のまかない方が工夫したものとされる。やがて城主は剛健となったというエピソードもある。

れんこんを使ったレシピを以下に紹介する。