ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > オクラのあれこれ~「レディースフィンガー」などの名を持つオクラ~

調査情報部

主要産地

オクラは、アフリカ原産説が有力とされるが、古代エジプトでも栽培されていたとされる古い歴史のある野菜の一つである。日本へは、ハイビスカスに似た黄色い花が、鑑賞用として江戸時代末期に渡来した。和名の響きのあるオクラだが、英名の「Okra」の借用語とされる。仏名では「ガンボ」、米国ではその形から、「レディースフィンガー(淑女の指)」という優雅な別名でも呼ばれる。オクラの種子がコーヒー豆に似ていることから、かつて英国やフランスではコーヒーの代用品として栽培されたこともあったが、コーヒーの代用とするにはほど遠かったようで、結局は野菜として食べることで落ち着いたようだ。日本で本格的な栽培が始まったのは、昭和30年代になってからである。広く流通しているものは、断面が星のようになる五稜形の五角オクラが一般的だが、角のない丸さや型や紅色、短形のものもある。旬は盛夏だが、最近の需要の急増とともにハウス栽培も盛んになり、通年出回るようになった。

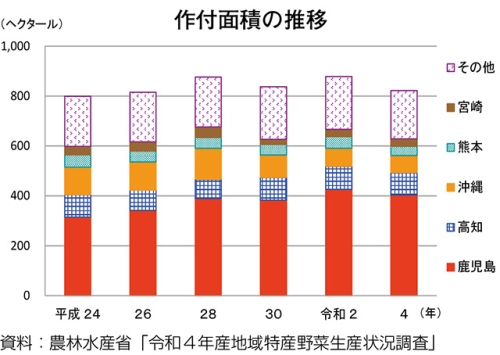

作付面積・出荷量・単収の推移

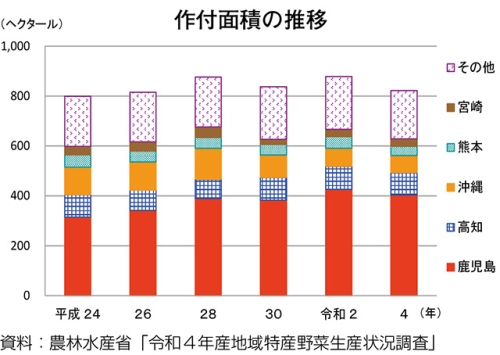

令和4年の作付面積は、822ヘクタール(令和2年比93.6%)となり、2年に比べてかなりの程度減少した。

上位5県では、

●鹿児島県 404ヘクタール(同 94.8%)

●高知県 90ヘクタール(同 97.8%)

●沖縄県 68ヘクタール(同 93.2%)

●熊本県 37ヘクタール(同 80.4%)

●宮崎県 29ヘクタール(同 96.7%)

となっており、作付面積の上位5県の占める割合は、全国の76.4%を占めている。

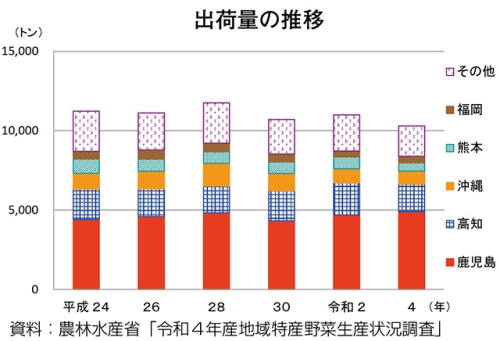

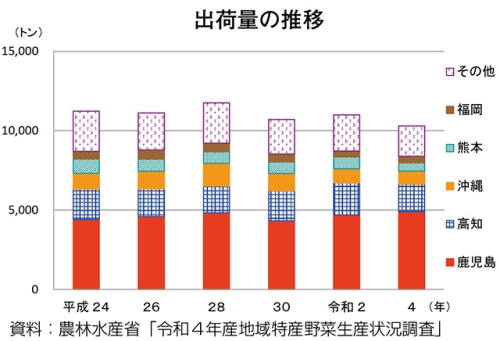

令和4年の出荷量は1万300トン(令和2年比93.6%)となり、2年に比べてかなりの程度減少した。

上位5県では、

●鹿児島県 4890トン(同 104.3%)

●高知県 1740トン(同 86.1%)

●沖縄県 833トン(同 92.7%)

●熊本県 505トン(同 68.4%)

●福岡県 417トン(同 110.9%)

となっている。出荷量の上位5県の占める割合は、全国の81.4%と大部分を占めている。

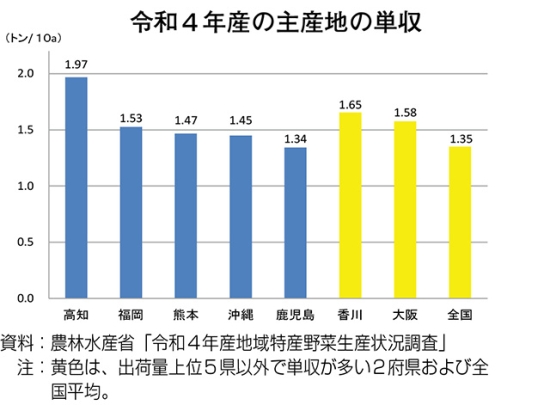

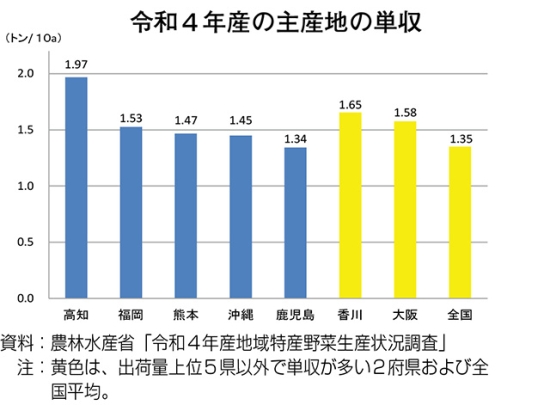

出荷量上位5県について、10アール当たりの収量を見ると、高知県の1.97トンが最も多く、次いで福岡県の1.53トン、熊本県の1.47トンと続いている。その他の府県で多いのは、香川県の1.65トン、大阪府の1.58トンであり、全国平均は1.35トンとなっている。

上位5県では、

●鹿児島県 404ヘクタール(同 94.8%)

●高知県 90ヘクタール(同 97.8%)

●沖縄県 68ヘクタール(同 93.2%)

●熊本県 37ヘクタール(同 80.4%)

●宮崎県 29ヘクタール(同 96.7%)

となっており、作付面積の上位5県の占める割合は、全国の76.4%を占めている。

令和4年の出荷量は1万300トン(令和2年比93.6%)となり、2年に比べてかなりの程度減少した。

上位5県では、

●鹿児島県 4890トン(同 104.3%)

●高知県 1740トン(同 86.1%)

●沖縄県 833トン(同 92.7%)

●熊本県 505トン(同 68.4%)

●福岡県 417トン(同 110.9%)

となっている。出荷量の上位5県の占める割合は、全国の81.4%と大部分を占めている。

出荷量上位5県について、10アール当たりの収量を見ると、高知県の1.97トンが最も多く、次いで福岡県の1.53トン、熊本県の1.47トンと続いている。その他の府県で多いのは、香川県の1.65トン、大阪府の1.58トンであり、全国平均は1.35トンとなっている。

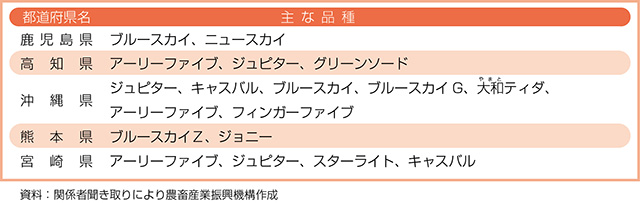

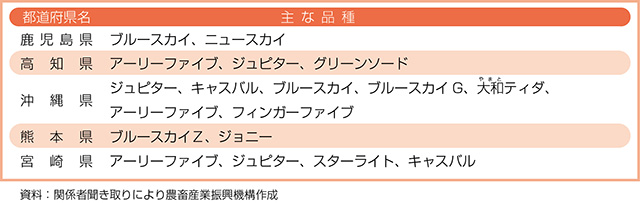

作付けされている主な品種等

日本では暖地での生産がほとんどである。国内の主な栽培品種は、緑色の五角オクラが多くを占めるが、沖縄などで一般的な丸型や赤い莢の品種も見られる。

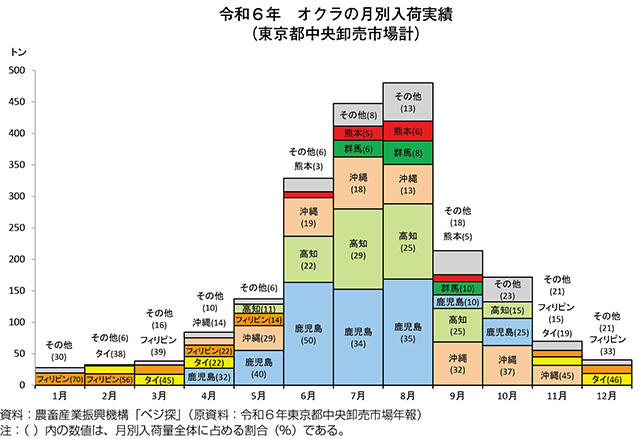

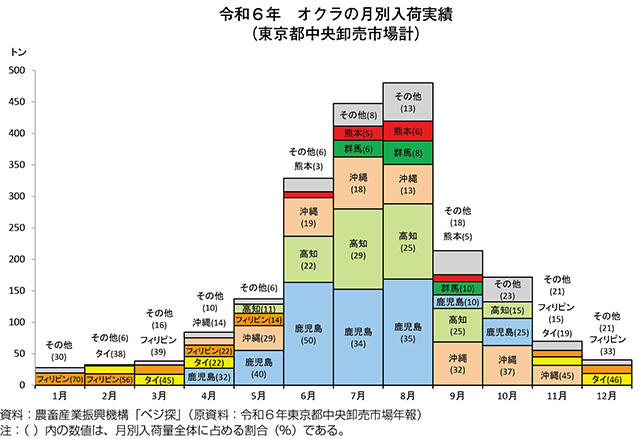

東京都・大阪中央卸売市場における月別県別入荷実績

東京都中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、3月までは輸入のフィリピン産やタイ産が大部分を占めるが、4月以降に鹿児島産、沖縄産などの国産の入荷が始まり、5月から高知産や熊本産なども増える。また、7~9月には、群馬産も入荷し8月がピークとなる。その後11月までは国産品の入荷があり、12月以降は再び輸入品に切り替わる。

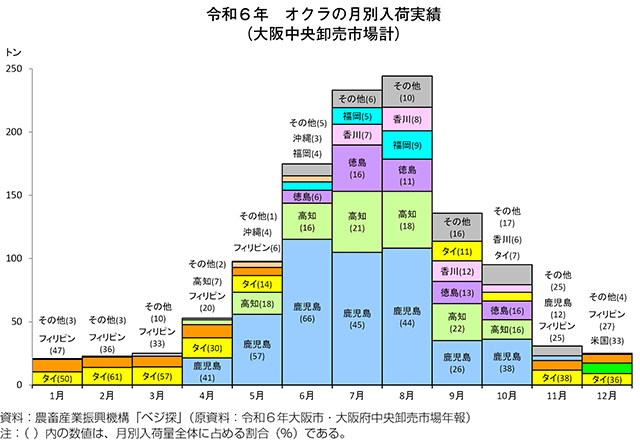

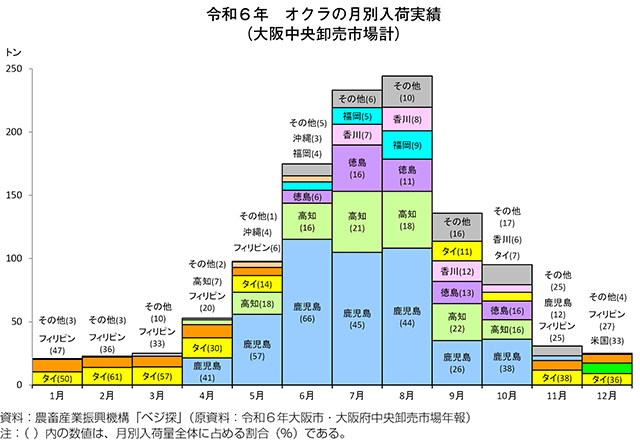

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、5月まで輸入のタイ産とフィリピン産が入荷している。4月から徐々に鹿児島産や高知産が入荷し、6月から徳島産、福岡産、香川産といった国産が増える。ピークは東京都中央卸売市場と同様8月となる。11月以降は一気に入荷量が減少し、再び輸入品が主流となる。また、12月には米国からの輸入も見られる。

令和3年のオクラの月別入荷実績(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/yasai/2306_yasai1.html)と比較すると、令和3年は、東京都中央卸売市場、大阪中央卸売市場の両市場ともに7月が圧倒的な入荷のピークであったが、令和6年は8月がピークとなっており、8月の入荷量が増加している。

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、5月まで輸入のタイ産とフィリピン産が入荷している。4月から徐々に鹿児島産や高知産が入荷し、6月から徳島産、福岡産、香川産といった国産が増える。ピークは東京都中央卸売市場と同様8月となる。11月以降は一気に入荷量が減少し、再び輸入品が主流となる。また、12月には米国からの輸入も見られる。

令和3年のオクラの月別入荷実績(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/yasai/2306_yasai1.html)と比較すると、令和3年は、東京都中央卸売市場、大阪中央卸売市場の両市場ともに7月が圧倒的な入荷のピークであったが、令和6年は8月がピークとなっており、8月の入荷量が増加している。

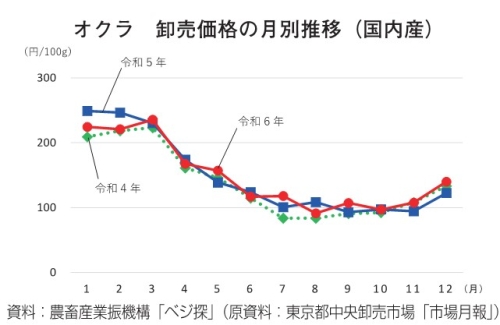

東京都中央卸売市場における価格の推移

東京都中央卸売市場における国産オクラの価格は、国産の入荷量がかなり少ない1~3月が最も高くなり、国内産の入荷が始まる4月から下落する傾向があるものの、旬の夏頃の価格は100グラム当たり100円前後で安定的に推移している。令和6年は野菜が全体的に高値となったが、オクラの価格は100グラム当たり91~236円(年平均112円)の間で例年と比較しても安定的に推移した。

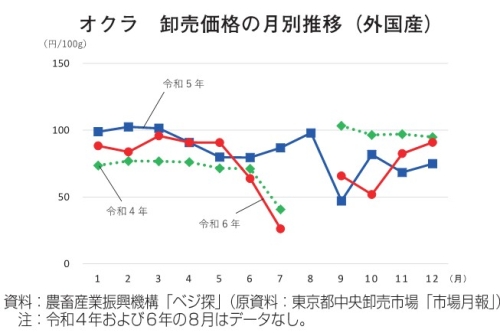

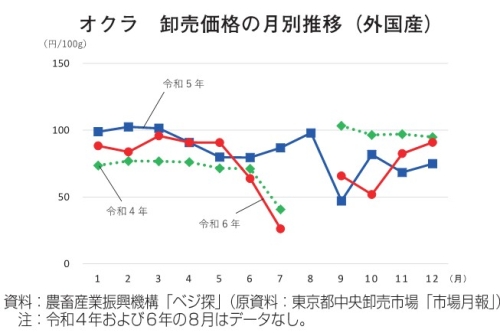

輸入オクラの価格は、国産に比べて全体的に安値で推移する傾向にあり、令和6年は同26~96円(年平均86円)となった。

輸入オクラの価格は、国産に比べて全体的に安値で推移する傾向にあり、令和6年は同26~96円(年平均86円)となった。

栄養・レシピなど

オクラの表面を覆っているうぶ毛は、鮮度の目安となる。びっしりとおおわれているものは鮮度が高く出荷されたての証拠である。大きすぎるものは、中の種が苦くなり味が落ちる。乾燥と低温に弱いため、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存し、すぐに使わない場合は塩ゆでして冷凍すると良い。

オクラはマグネシウムや亜鉛、銅などの無機質やカロテン、ビタミンEなどを多く含む。オクラに含まれる独特のぬめり成分は、ガラクタン、ペクチンなどの水溶性食物繊維で、整腸作用が大きく、便秘予防のほか、血糖値の上昇を抑え、悪玉コレステロールの吸収を妨げるといった働きが期待される。高血圧予防によいとされるカリウムや、エネルギーの代謝を助けるビオチンなども比較的多く含み、ほかにβカロテンやカルシウム、葉酸なども適度に含むため効率よく栄養を取ることができる。

オクラを使ったレシピと栄養成分を以下に紹介する。

オクラはマグネシウムや亜鉛、銅などの無機質やカロテン、ビタミンEなどを多く含む。オクラに含まれる独特のぬめり成分は、ガラクタン、ペクチンなどの水溶性食物繊維で、整腸作用が大きく、便秘予防のほか、血糖値の上昇を抑え、悪玉コレステロールの吸収を妨げるといった働きが期待される。高血圧予防によいとされるカリウムや、エネルギーの代謝を助けるビオチンなども比較的多く含み、ほかにβカロテンやカルシウム、葉酸なども適度に含むため効率よく栄養を取ることができる。

オクラを使ったレシピと栄養成分を以下に紹介する。