ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > えだまめのあれこれ~世界で需要拡大 英語になった「edamame」~

調査情報部

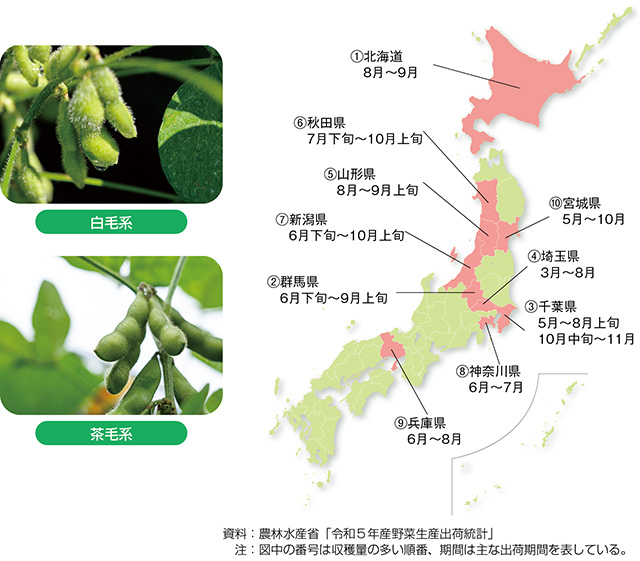

主要産地

えだまめは、大豆の未成熟な実で緑黄色野菜に分類される。大豆の原産地は中国北東部といわれ、日本でも古事記や日本書紀に「五穀」の一つとして記され、日本では穀物として栽培されてきた。現在のえだまめのように、大豆の若さやを食用とする食べ方は、江戸時代頃から見られるようになったといわれる。このえだまめを食べる食文化は、長い間アジア諸国独自のものであったが、近年の健康志向に伴う和食ブームや冷凍技術の発展などにより、2000年頃から北米、ヨーロッパなど海外でも冷凍えだまめが食べられるようになり、英語圏の辞書にローマ字表記の「edamame」が単語として掲載されるなど、世界各国で人気を博している。

日本国内で、最も流通量が多いのは、表面のうぶ毛が白色の白毛系であるが、晩夏から初秋に出荷されるうぶ毛が茶色い茶豆系も人気が高い。現在はえだまめ専用品種が400以上あるとされるが、在来種として特色のある品種も各地に多数あり、山形の「だだちゃ豆」や京都・丹波の「黒豆」、新潟の「茶まめ」「いうなよ」などがよく知られている。この「いうなよ」は、「あまりにおいしいので人にいうなよ」という言い回しに由来するとされている。

作付面積・出荷量・単収の推移

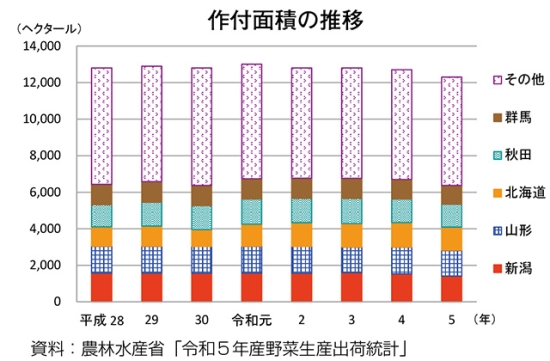

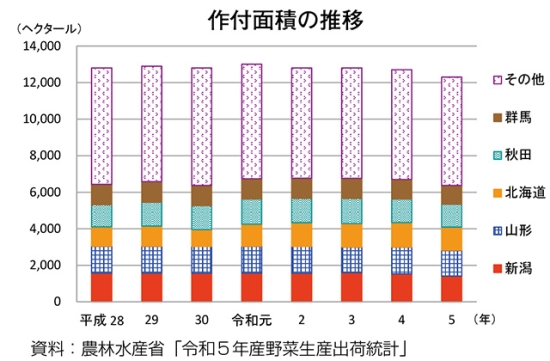

令和5年の作付面積は、1万2300ヘクタール(前年比96.9%)と、前年よりやや減少した。

上位5道県では、

●新潟県 1410ヘクタール(同 92.2%)

●山形県 1410ヘクタール(同 95.9%)

●北海道 1270ヘクタール(同 94.8%)

●秋田県 1250ヘクタール(同 96.9%)

●群馬県 1030ヘクタール(同 96.3%)

となっており、作付面積の上位5道県の占める割合は、全国の51.8%と半数強を占めている。

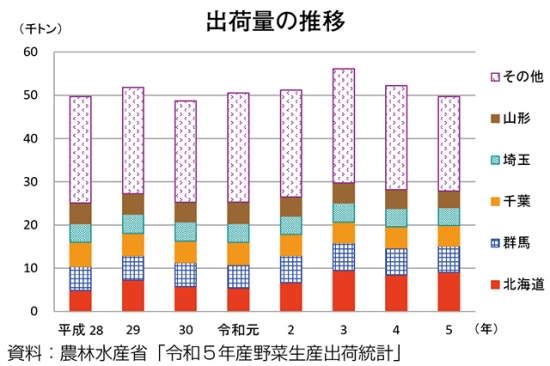

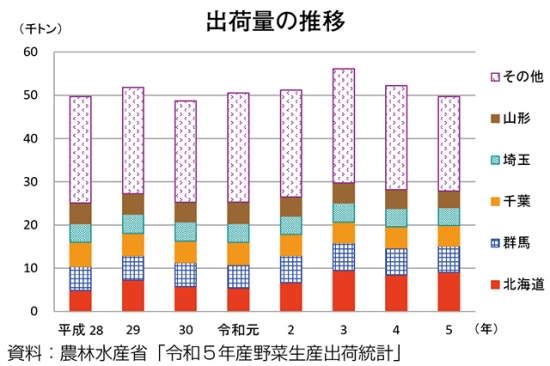

令和5年の出荷量は、4万9700トン(前年比95.2%)と、前年よりやや減少した。

上位5道県では、

●北海道 9040トン(同 106.5%)

●群馬県 6080トン(同 97.7%)

●千葉県 4770トン(同 97.1%)

●埼玉県 4130トン(同 97.4%)

●山形県 3810トン(同 88.2%)

となっており、出荷量の上位5道県の占める割合は、全国の56.0%と6割弱を占めている。また、1位の北海道を見ると、平成28年には全国の10%であったが、令和5年は18%まで増加している。

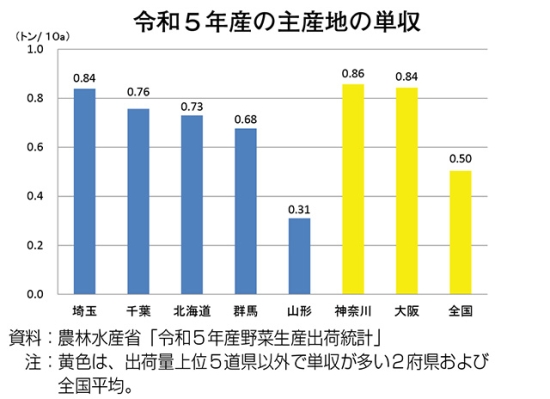

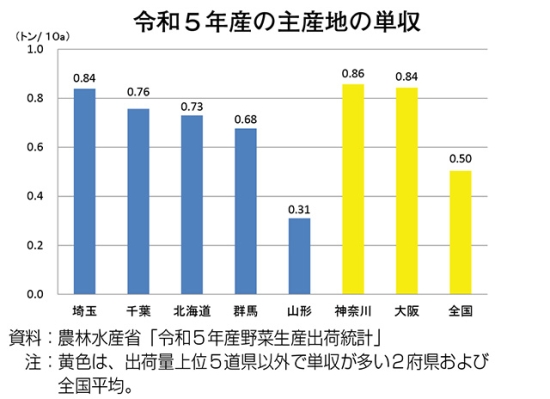

出荷量上位5道県について、10アール当たりの収量を見ると、埼玉県の0.84トンが最も多く、次いで千葉県の0.76トン、北海道の0.73トンと続いている。その他の府県で多いのは、神奈川県の0.86トン、大阪府の0.84トンであり、全国平均は0.50トンとなっている。

上位5道県では、

●新潟県 1410ヘクタール(同 92.2%)

●山形県 1410ヘクタール(同 95.9%)

●北海道 1270ヘクタール(同 94.8%)

●秋田県 1250ヘクタール(同 96.9%)

●群馬県 1030ヘクタール(同 96.3%)

となっており、作付面積の上位5道県の占める割合は、全国の51.8%と半数強を占めている。

令和5年の出荷量は、4万9700トン(前年比95.2%)と、前年よりやや減少した。

上位5道県では、

●北海道 9040トン(同 106.5%)

●群馬県 6080トン(同 97.7%)

●千葉県 4770トン(同 97.1%)

●埼玉県 4130トン(同 97.4%)

●山形県 3810トン(同 88.2%)

となっており、出荷量の上位5道県の占める割合は、全国の56.0%と6割弱を占めている。また、1位の北海道を見ると、平成28年には全国の10%であったが、令和5年は18%まで増加している。

出荷量上位5道県について、10アール当たりの収量を見ると、埼玉県の0.84トンが最も多く、次いで千葉県の0.76トン、北海道の0.73トンと続いている。その他の府県で多いのは、神奈川県の0.86トン、大阪府の0.84トンであり、全国平均は0.50トンとなっている。

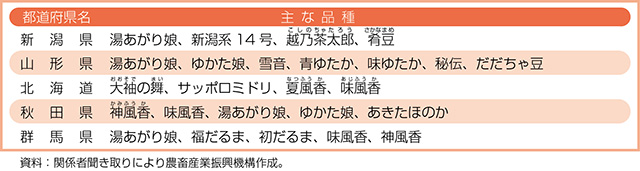

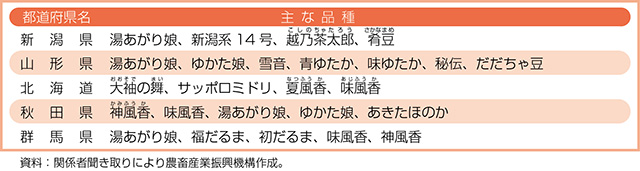

作付けされている主な品種等

えだまめは収穫適期が短い上、収穫して半日ほどおくと甘みが半減してしまうことなどから、庭先で栽培し自家消費するほか、産地で消費されてしまい他県に出回らないこともあり、それが地方独自の品種の多さにもつながっている。例えば、新潟は作付面積が全国1位にもかかわらず、出荷量は同8位となっており、産地内消費が多いことが類推される。

品種を見ると、その地方独自のさまざまな品種がある一方で、「湯あがり娘」のように、全国的に栽培されているものもある。

品種を見ると、その地方独自のさまざまな品種がある一方で、「湯あがり娘」のように、全国的に栽培されているものもある。

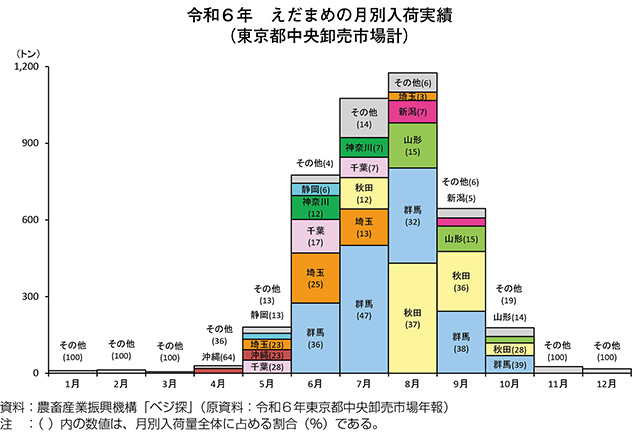

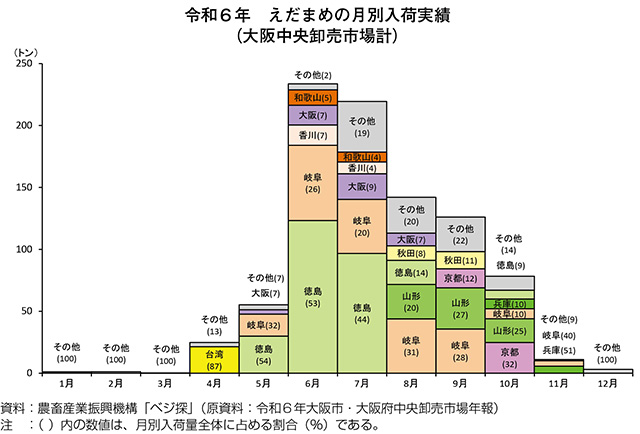

東京都・大阪中央卸売市場における月別県別入荷実績

東京都中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、6~9月は近隣の群馬産、埼玉産、千葉産が、8月のピーク時から10月には、秋田産や山形産、新潟産からの入荷がみられる。11月以降は入荷量が激減する。

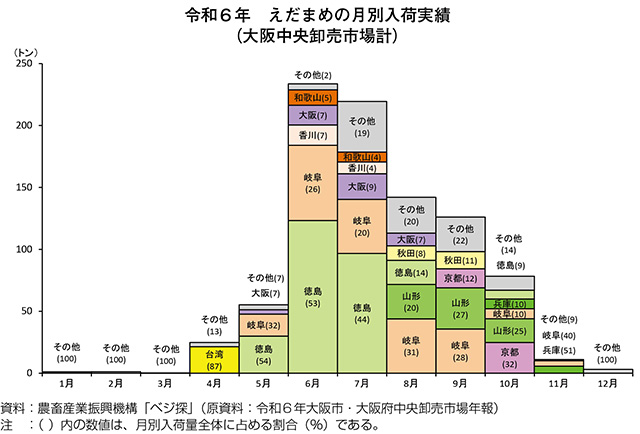

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、4月に輸入の台湾産が入荷している。5~7月は、近隣の徳島産、岐阜県、大阪産、香川産、和歌山産などが見られる。8~10月にかけては山形産などに加え、9~10月には京都産や兵庫産が入荷し、11月以降は入荷量が激減する。

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和6年)を見ると、4月に輸入の台湾産が入荷している。5~7月は、近隣の徳島産、岐阜県、大阪産、香川産、和歌山産などが見られる。8~10月にかけては山形産などに加え、9~10月には京都産や兵庫産が入荷し、11月以降は入荷量が激減する。

東京都中央卸売市場における価格の推移

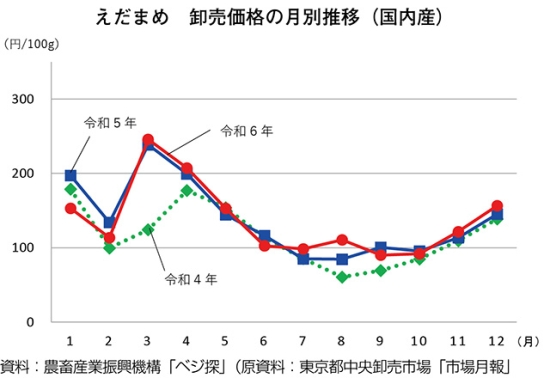

東京都中央卸売市場におけるえだまめの価格(令和6年)は、100グラム当たり90~246円(年平均105円)で推移している。国産の入荷がスタートする4月から価格は下がり、10月以降は徐々に上昇する。

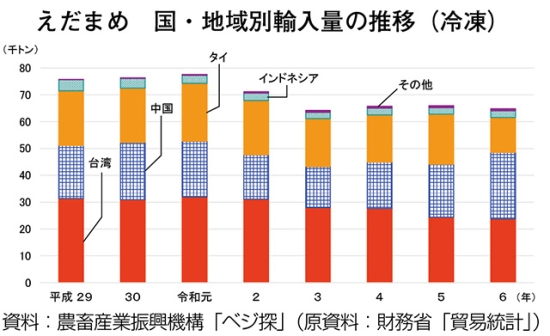

輸入量の推移

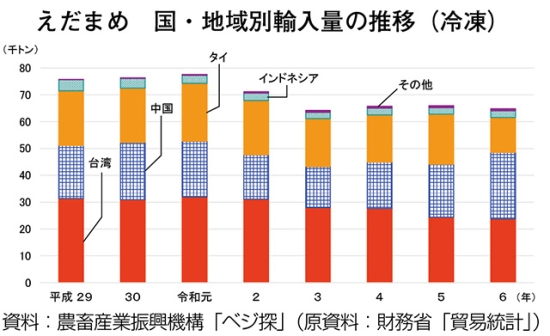

冷凍えだまめの輸入量は、令和元年までは増加傾向で推移し、平成29年から令和2年まで7万トンを超えていたが、令和2年から減少に転じ、令和3年以降は、6万トン台で推移している。輸入先は、台湾、タイ、中国で約95%を占めている。 その内訳は、平成29年から令和元年までは、台湾が4割、中国とタイがそれぞれ3割程度となっていたが、令和6年を見ると、中国と台湾が4割、タイが2割となっている。

消費と栄養など

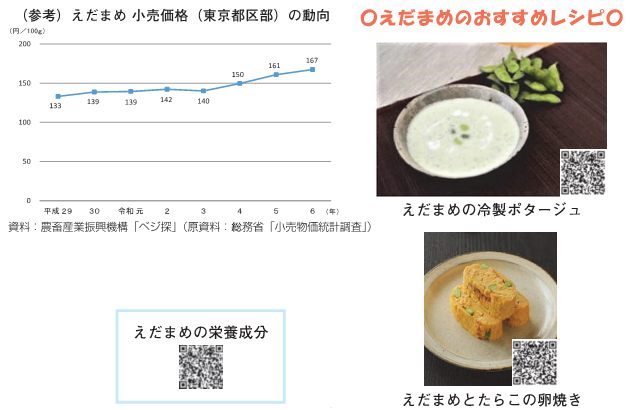

えだまめの小売価格(東京都区部)は、平成29年から令和3年は100グラム当たり130円台から140円台前半で推移していたが、令和4年以降は上昇傾向で推移している。

えだまめは、大豆同様「畑の肉」と呼ばれるほど栄養価が高く、たんぱく質のほか、カルシウム、ビタミンB群などが豊富に含まれている。夏バテを起こす人に共通しているのが、ビタミンB1やB2などの不足といわれるが、えだまめはこれらを多く含んでいるため、夏バテ防止や疲労回復に効果的と言える。

えだまめは時間の経過とともに独特の風味と甘みが落ちてしまうため、鮮度が大切である。買ったその日にゆで上げ、保存する際は、短時間でかためにゆで上げて水分を飛ばし、保存袋に入れ冷凍庫へ入れるとよい。えだまめを使ったレシピと栄養成分を以下に紹介する。

えだまめは、大豆同様「畑の肉」と呼ばれるほど栄養価が高く、たんぱく質のほか、カルシウム、ビタミンB群などが豊富に含まれている。夏バテを起こす人に共通しているのが、ビタミンB1やB2などの不足といわれるが、えだまめはこれらを多く含んでいるため、夏バテ防止や疲労回復に効果的と言える。

えだまめは時間の経過とともに独特の風味と甘みが落ちてしまうため、鮮度が大切である。買ったその日にゆで上げ、保存する際は、短時間でかためにゆで上げて水分を飛ばし、保存袋に入れ冷凍庫へ入れるとよい。えだまめを使ったレシピと栄養成分を以下に紹介する。

○えだまめの栄養成分

https://www.alic.go.jp/y-kanri/yagyomu03_000001_00039.html

○えだまめの冷製ポタージュ

https://www.alic.go.jp/y-kanri/yagyomu03_000001_00090.html

○えだまめとたらこの卵焼き

https://www.alic.go.jp/y-kanri/yagyomu03_000001_00216.html