調査情報部

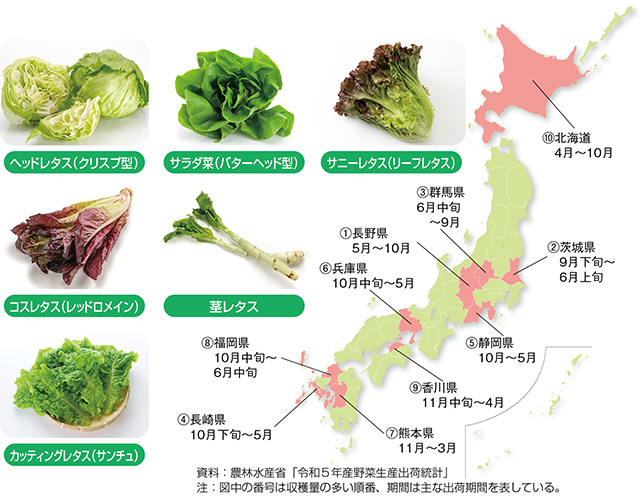

主要産地

レタスは、紀元前6世紀にペルシャ王の食卓に供せられていたと伝えられ、原種は地中海沿岸から西アジアにかけて分布する野生種から、現在のレタスにのもとになるものがヨーロッパで選出され、東西に広がったとされる。日本には中国から伝わり、平安時代には「ちしゃ」と呼ばれ栽培されていた。漢字で「乳草」と書き「ちちくさ」から「ちしゃ」となったとされるが、これは、葉や茎を切ると乳に似た白い液が出ることに由来する。

レタスを生食するのは世界的に共通しているが、日本で玉レタスの栽培が本格的になったのは戦後である。現在はさまざまな形状が栽培されており、4変種6型に区分されている。ヨーロッパ系の(1)ヘッドレタス(玉レタス)(2)結球しない葉レタス(リーフレタス)(3)半結球の立ちレタス(ロメインレタス・コスレタス)、アジア系の(4)茎レタス(掻きちしゃ、ステムレタス、カッティングレタス)の四つに大別される。

さらに(1)の中でも(1)クリスプ型のヘッドレタスが現在の日本における主流であり、固く締まったパリパリした食感からクリスプと総称された。もう一つの(2)バター型のヘッドレタスは、サラダ菜に代表され、葉の巻きが緩やかで、表面に油滑感があることからバターヘッドと総称された。

(4)の茎レタスに分類される(1)ステムレタスの茎を細く切って乾燥させたものが山くらげと呼ばれる。(2)カッティングレタスは、焼肉で使われるサンチュなどの名で利用されている。

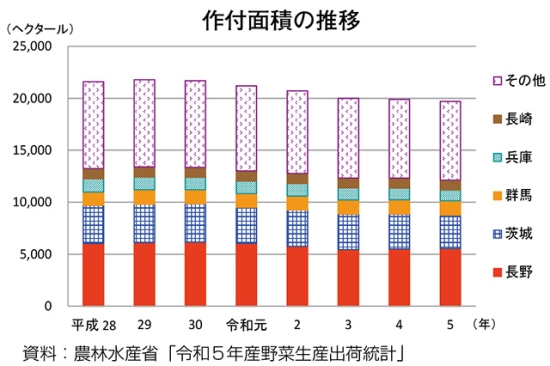

作付面積・出荷量・単収の推移

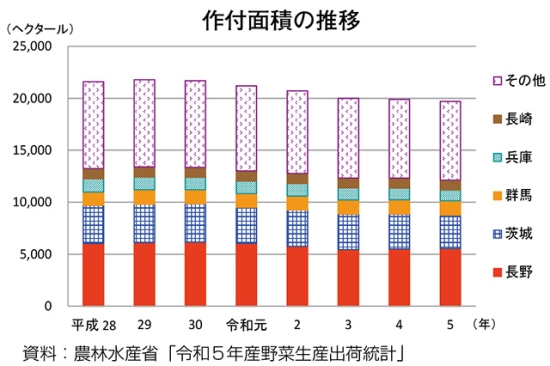

令和5年の作付面積は、1万9700ヘクタール(前年比99.0%)と、前年に比べてわずかに減少した。

上位5県では、

●長野県 5540ヘクタール(同 100.7%)

●茨城県 3220ヘクタール(同 95.8%)

●群馬県 1380ヘクタール(同 100.0%)

●兵庫県 1040ヘクタール(同 92.9%)

●長崎県 955ヘクタール(同 98.2%)

となっている。

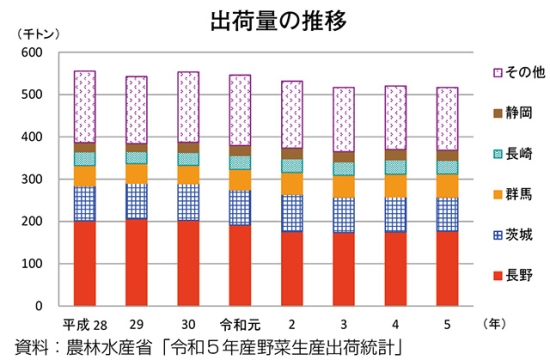

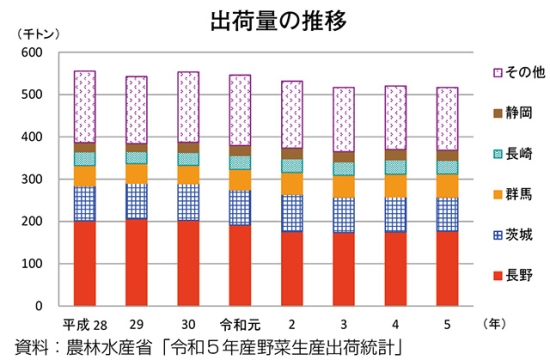

令和5年の出荷量は、51万6400トン(前年比99.3%)と、前年に比べてわずかに減少した。

上位5県では、

●長野県 17万6900トン(同 101.3%)

●茨城県 8万 500トン(同 96.5%)

●群馬県 5万4700トン(同 102.2%)

●長崎県 3万2500トン(同 95.6%)

●静岡県 2万3700トン(同 96.0%)

となっている。

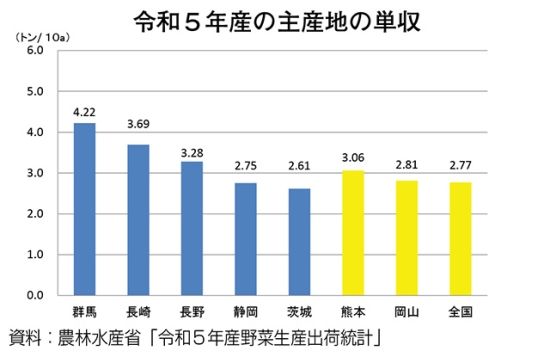

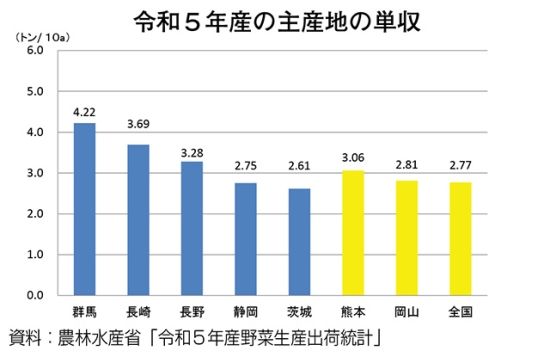

出荷量上位5県について、10アール当たりの収量を見ると、群馬県の4.22トンが最も多く、次いで長崎県の3.69トン、長野県の3.28トンと続いている。その他で多いのは、熊本県の3.06トンであり、全国平均は2.77トンとなっている。

上位5県では、

●長野県 5540ヘクタール(同 100.7%)

●茨城県 3220ヘクタール(同 95.8%)

●群馬県 1380ヘクタール(同 100.0%)

●兵庫県 1040ヘクタール(同 92.9%)

●長崎県 955ヘクタール(同 98.2%)

となっている。

令和5年の出荷量は、51万6400トン(前年比99.3%)と、前年に比べてわずかに減少した。

上位5県では、

●長野県 17万6900トン(同 101.3%)

●茨城県 8万 500トン(同 96.5%)

●群馬県 5万4700トン(同 102.2%)

●長崎県 3万2500トン(同 95.6%)

●静岡県 2万3700トン(同 96.0%)

となっている。

出荷量上位5県について、10アール当たりの収量を見ると、群馬県の4.22トンが最も多く、次いで長崎県の3.69トン、長野県の3.28トンと続いている。その他で多いのは、熊本県の3.06トンであり、全国平均は2.77トンとなっている。

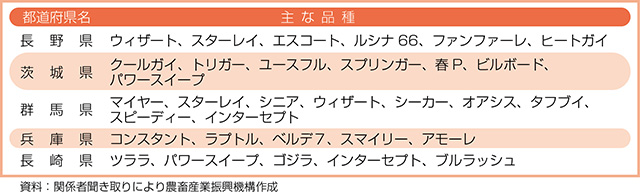

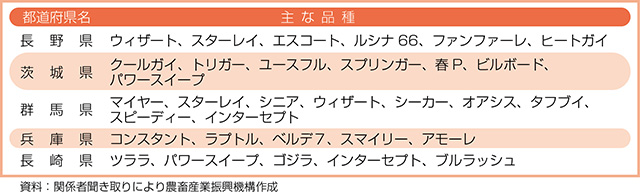

作付けされている主な品種等

レタスは冷涼な気候を好み、25度を超える高温が続くと生育や結球が不良となり、抽苔(とう立ち)する可能性も出てくる。多湿にも弱く、雨が続くと病気で腐敗してしまうため、日本の気候に合うよう品種改良され、晩抽性(抽苔が遅い品種)、耐暑性、高温結球性を強化した結果、生産が安定した。現在は、日本の縦に長い地形や多様な気候を利用して、夏場は冷涼な高冷地で、冬場は暖地で栽培する産地リレーにより周年で供給されている。

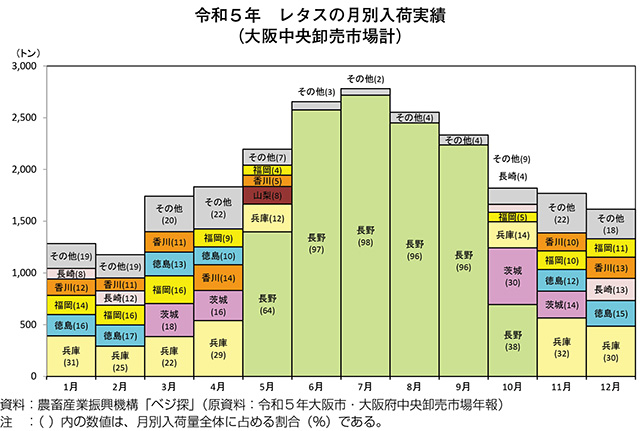

東京都・大阪中央卸売市場における月別県別入荷実績

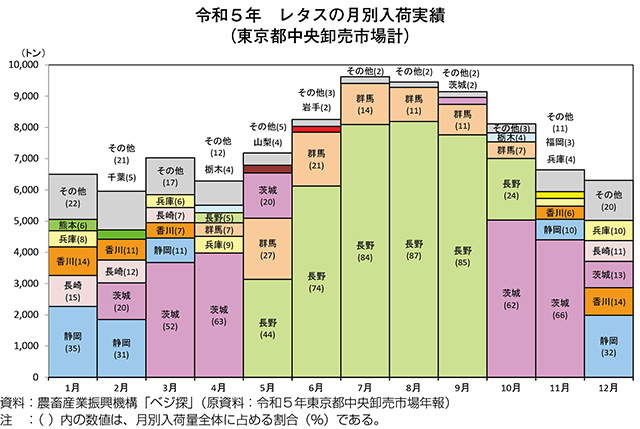

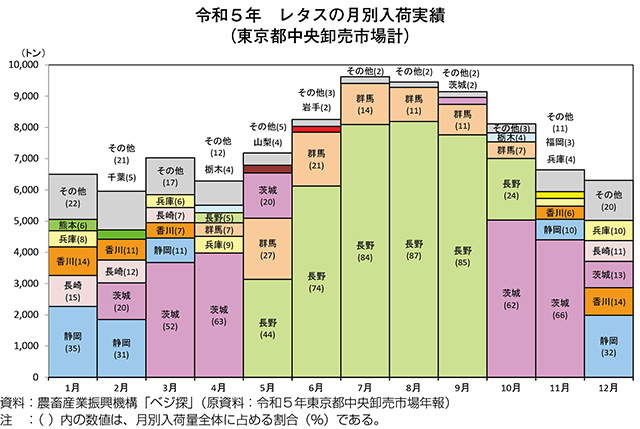

東京都中央卸売市場の月別入荷実績(令和5年)を見ると、5~9月にかけて長野産を中心に群馬産も入荷する。10月以降は茨城産が増加し、12月から翌2月までは静岡産が増え、その他、長崎産や香川産などの入荷がある。3~4月は再び近郊の茨城産が増え、徐々に長野産、群馬産に移行する。

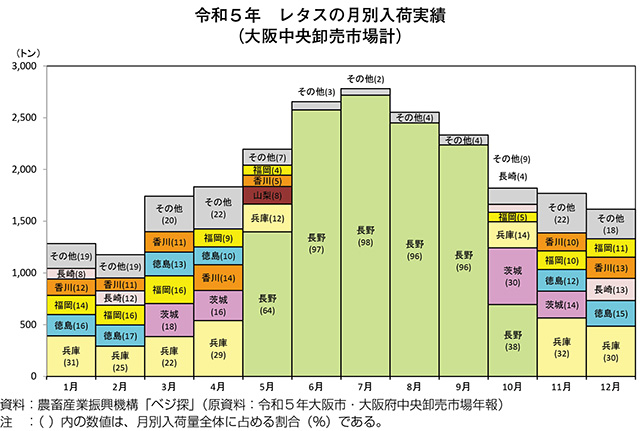

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和5年)を見ると、5~10月にかけては長野産が中心の入荷となる。10月以降は産地が移行し、茨城産、兵庫産、福岡産、徳島産などが入荷する。年末から4月にかけては、兵庫産、徳島産、香川産のほか長崎産、福岡産など九州の産地からも入荷している。

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(令和5年)を見ると、5~10月にかけては長野産が中心の入荷となる。10月以降は産地が移行し、茨城産、兵庫産、福岡産、徳島産などが入荷する。年末から4月にかけては、兵庫産、徳島産、香川産のほか長崎産、福岡産など九州の産地からも入荷している。

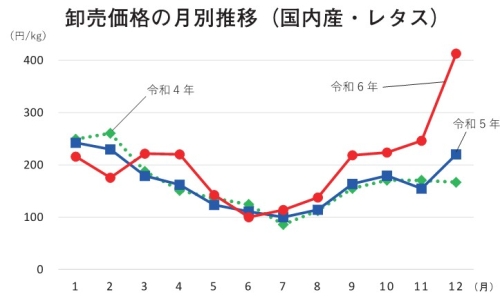

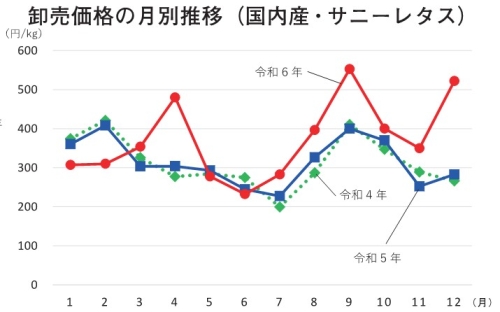

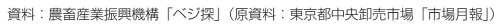

東京都中央卸売市場における価格の推移

令和6年の東京都中央卸売市場における価格は、レタスが1キログラム当たり100~413円(年平均191円)、サニーレタスが同232~553円(年平均371円)の間で推移した。令和6年は、野菜が全体的に高値で推移しており、レタスは7月以降直近2年を大幅に上回り高値で推移した。また、サニーレタスは4月、9月および12月に平年より大幅に高値となった。

令和6年の年間入荷量は、レタスが6万9千トン(前年比95.9%)、サニーレタスが1万1千トン(前年比99.5%)と、いずれも前年より減少した。

令和6年の年間入荷量は、レタスが6万9千トン(前年比95.9%)、サニーレタスが1万1千トン(前年比99.5%)と、いずれも前年より減少した。

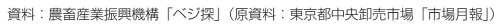

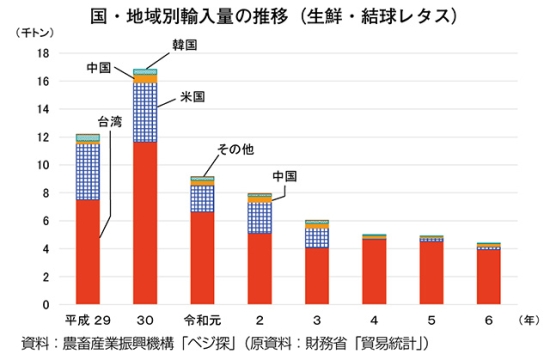

輸入量の推移

輸入レタスは、主に外食などの業務用に利用されており、首位の台湾産と第2位の米国産で9割以上を占めていたが、令和元年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により業務用需要が減少したことから輸入量が減少し、令和4年以降は5千トン前後で推移している。また、令和4年にはロシアによるウクライナ侵攻などの影響を受け、円安が急激に進み、その後も円安傾向が継続していることから、米国産の輸入が大幅に減少している。

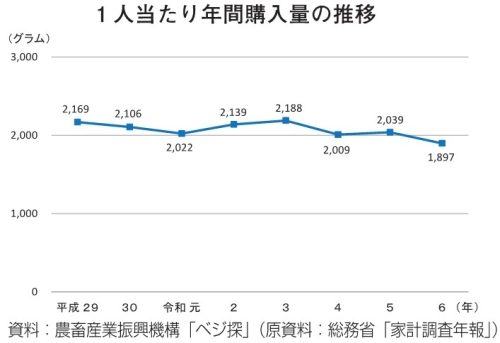

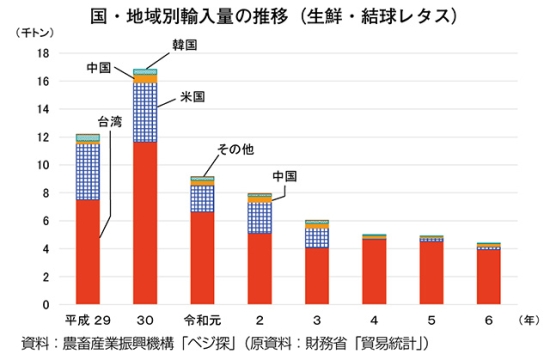

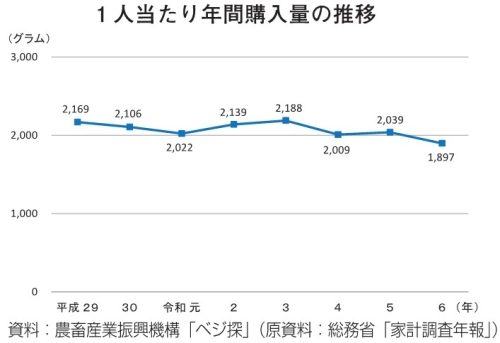

レタスの消費動向

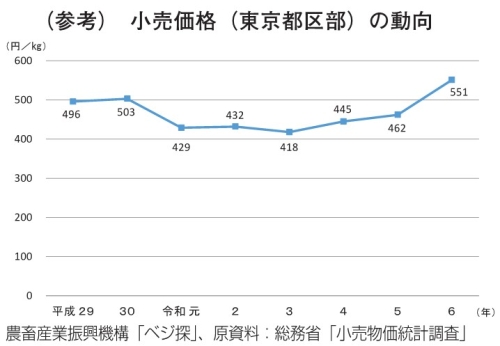

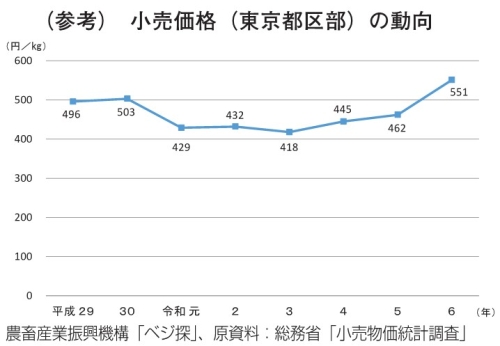

レタスは、サラダには欠かせない野菜であり、カット野菜での購入も増えている。1人当たりの年間購入量は2000グラム前後で推移している。小売価格は、令和元年以降1キログラム当たり450円前後で推移していたが、令和6年は551円と100円程上昇した。

近年、レタスは葉が濃い緑や紫のもの、縮れているものなどさまざまな種類が出回るようになったが、種類によってそれぞれ栄養価などが異なる。色の濃い葉を持つものの方が栄養価は高く、β-カロテン、ビタミンK、葉酸などが含まれている。サラダの食材として生食が定番のレタスだが、炒め物やスープ、クリーム煮など加熱調理するとかさが減り、たくさん摂れるのでおすすめである。

近年、レタスは葉が濃い緑や紫のもの、縮れているものなどさまざまな種類が出回るようになったが、種類によってそれぞれ栄養価などが異なる。色の濃い葉を持つものの方が栄養価は高く、β-カロテン、ビタミンK、葉酸などが含まれている。サラダの食材として生食が定番のレタスだが、炒め物やスープ、クリーム煮など加熱調理するとかさが減り、たくさん摂れるのでおすすめである。