トマトの需給動向 調査情報部

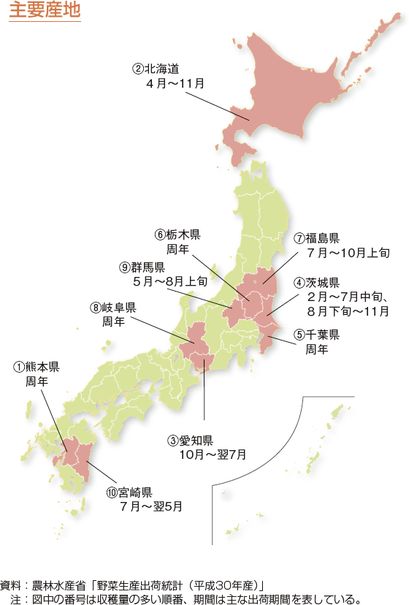

主要産地

トマトはナス科の野菜で、南米熱帯地方のペルーやエクアドル圏が原産地と言われている。比較的乾燥冷涼な気候を好み、高温多湿には弱いが日射量が少ないと生育が悪化する。南欧に伝わった後、特にイタリアで食用として発展した。アジア圏へはポルトガル人によって伝えられ、18世紀初期に日本へ渡来したが当初は観賞用であった。昭和初期まで生産は少なかったが、品種改良や水田転作による導入の結果、現在では北海道から九州まで産地が広がり季節を問わず周年供給される野菜となっている。

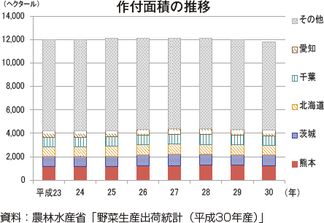

作付面積・出荷量・単収の推移

平成30年の作付面積は、1万1800ヘクタール(前年比98.3%)と、前年に比べてやや減少した。

上位5県では、

●熊本県1,250ヘクタール(同 99.2%)

●茨城県915ヘクタール(同 100.3%)

●北海道804ヘクタール(同 94.1%)

●千葉県 780ヘクタール(同 96.9%)

●愛知県507ヘクタール(同 99.2%)

となっている。

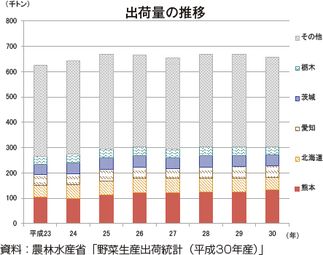

平成30年の出荷量は、65万7100トン(前年比98.4%)と、前年に比べてやや減少した。

上位5県では、

●熊本県132,800トン(同 107.1%)

●北海道50,500トン(同 88.4%)

●愛知県44,000トン(同 100.7%)

●茨城県43,900トン(同 96.3%)

●栃木県33,700トン(同 99.4%)

となっている。

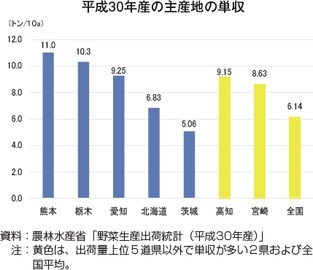

出荷量上位5道県について、10アール当たりの収量を見ると、熊本県の11.0トンが最も多く、次いで栃木県の10.3トン、愛知県の9.25トンと続いている。その他の県で多いのは、高知県の9.15トンであり、全国平均は6.14トンとなっている。

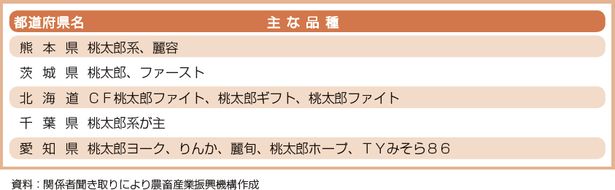

作付けされている主な品種等

店頭で入手出来る生食用や調理用のほか、メーカーが独自に品種を開発する加工用もあり極めて、品種が多い。生食用としては大玉、中玉(ミディ)、ミニとサイズで分けられるほか、果皮の色は赤色だけでなく黄色や緑色、黒色などもある。また、栽培方法により糖度を高めたフルーツトマトの人気も高まっている。主産地で栽培される品種をみると、圃場で完熟させてから収穫できる完熟系大玉トマトが多くみられる。

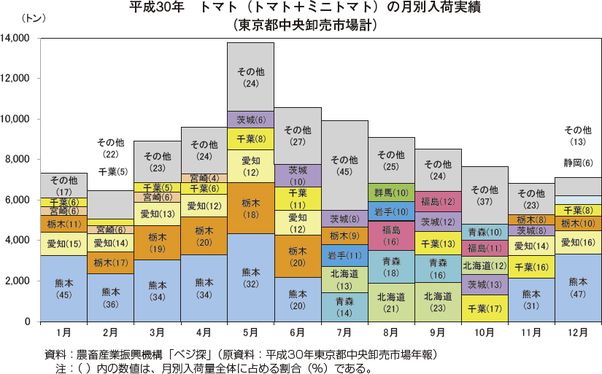

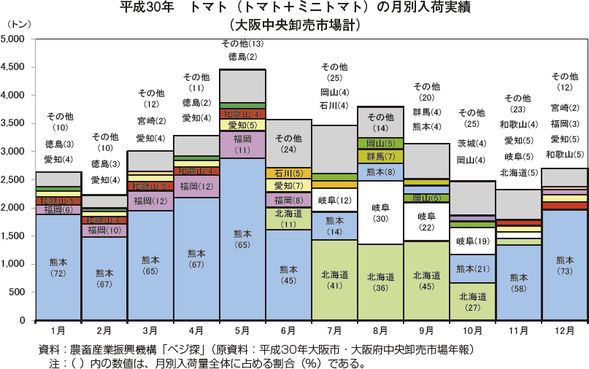

東京都・大阪中央卸売市場における月別県別入荷実績

東京都中央卸売市場の月別入荷実績(平成30年)を見ると、年間を通して幅広い産地からの入荷が見られる。7~10月は北海道産、青森産、福島産など東北の産地が中心となり、11月以降は千葉産、茨城産、栃木産といった関東の産地に加え、熊本産が入荷する。年明けからピークの5月までは熊本産を中心に栃木産、愛知産、宮崎産などが入荷する。

大阪中央卸売市場の月別入荷実績(平成30年)を見ると、熊本産の割合が高く、特に11~翌6月は半量を占める。1~5月は、福岡産、和歌山産、徳島産、愛知産の入荷もみられる。7~10月は北海道産を中心に岐阜産、岡山産、群馬産が入荷している。

東京都中央卸売市場における価格の推移

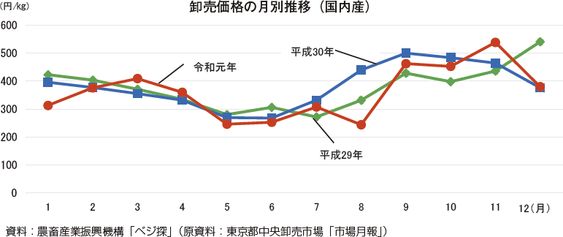

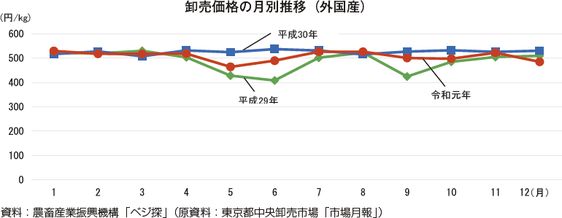

東京都中央卸売市場における国内産の価格は、1キログラム当たり200~500円の範囲で変動する。平成30年は猛暑による品薄から8~9月にかけて高騰した。一方、令和元年は日照不足から11月は出荷が遅れたため一時的に高騰した。外国産は主に外食や外資系スーパー向けで、価格は年間を通して1キログラム当たり500円前後で安定している。しかし、国別に見ると安値で推移するニュージーランド産、韓国産、高値で推移する米国産、カナダ産、メキシコ産、オランダ産と住み分けができている。

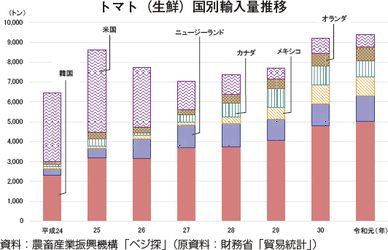

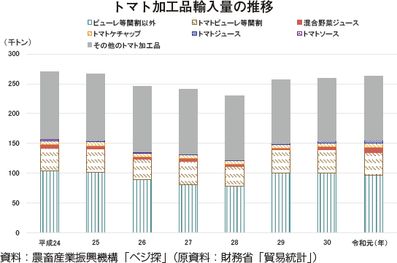

輸入量の動向

トマトの輸入量は増加傾向にあるが、国別に見ると、米国産が大幅に減少しているのに対し、韓国産やニュージーランド産、メキシコ産、カナダ産が増えている。

トマト加工品の内訳には大きな変動はなく、トマトピューレが輸入の中心となっている。

トマトの消費動向

緑黄色野菜であるトマトにはベータカロテンをはじめ、ビタミンE、ビタミンCなどが豊富に含まれていることから「トマトが赤くなると医者が青くなる」という言い伝えも残っている。さらにアミノ酸の一種でうま味成分として知られるグルタミン酸が含まれており、ケチャップやピューレ、缶詰などの加工品は世界中で愛用されている。トマトの赤い色素であるリコペンには抗酸化作用があり、加熱しても効果が変化しないことが知られているが、機能性成分としては、近年、GABA(γ-アミノ酪酸)やエスクレオサイドAにも注目が集まっている。

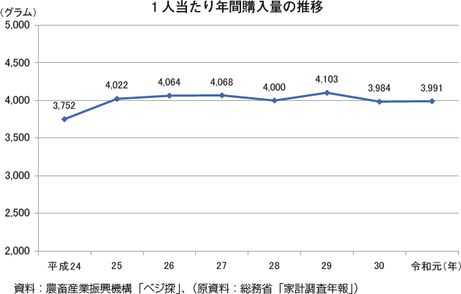

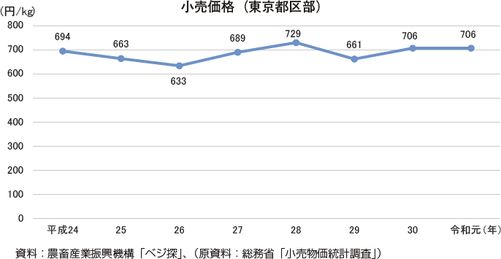

青果トマトの小売価格は1キログラム当たり700円程度、1人当たり購入数量は年間4キログラム程度と安定して推移している。トマトの酸味であるクエン酸は食欲を増進させ、疲労回復も期待できるので、暑さで食欲が減退する夏場にはたっぷり食べたい野菜である。