ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 涙のでないたまねぎ「スマイルボール」の涙なくして語れない開発の道のりとこれから~ハウス食品グループ本社株式会社~

ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

1 「スマイルボール」は涙も辛みもない、これまでにない食体験をお届けする新しい たまねぎ

「スマイルボール」は、従来のたまねぎの常識を覆す全く新しいたまねぎです(写真1)。最大の特徴は切っても涙がでず、生で食べても辛みがなく、むしろフルーツのような甘さを感じることができる点です。

一般的なたまねぎは10~11度の糖度を示し、その値はリンゴや梨に近いとされています。しかし、私たちが生のたまねぎに甘さをあまり感じないのは、切った時に発生する辛みが甘みを隠してしまうためです。また、たまねぎを切ると「涙がでる」という現象もよく知られています。これは、たまねぎの細胞が壊れて酵素反応が起こり、目に刺激を与える催涙成分が発生するからです。この催涙成分と辛み成分は同じもので、この成分がたまねぎ特有の辛みと涙を誘う刺激の両方を引き起こしています。本稿では、「辛み成分」との表記で話を進めていきます。

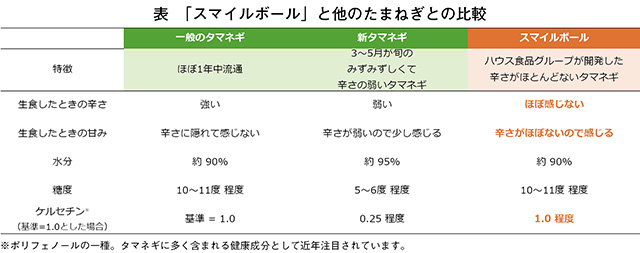

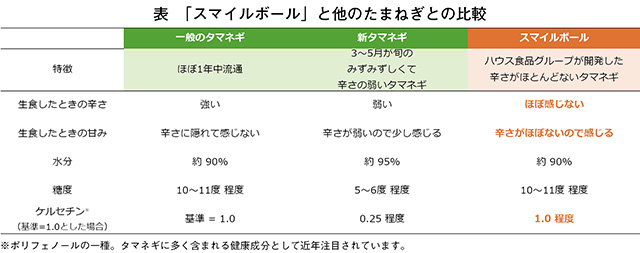

「スマイルボール」は、辛み成分の発生に関わる酵素をほとんど含まないので、辛みをほとんど感じず、たまねぎ本来の甘みをそのまま実感することができます(表)。また、生で食べる時に水にさらす必要がないため、調理の手間が省ける上、栄養成分の流出を抑えることができます。切った時に目にしみることがなく、臭いが手や調理器具に残りにくいので、調理のハードルも低くなります。このような魅力たっぷりの「スマイルボール」は、料理をする人も食べる人も笑顔にする新しいたまねぎです。

一般的なたまねぎは10~11度の糖度を示し、その値はリンゴや梨に近いとされています。しかし、私たちが生のたまねぎに甘さをあまり感じないのは、切った時に発生する辛みが甘みを隠してしまうためです。また、たまねぎを切ると「涙がでる」という現象もよく知られています。これは、たまねぎの細胞が壊れて酵素反応が起こり、目に刺激を与える催涙成分が発生するからです。この催涙成分と辛み成分は同じもので、この成分がたまねぎ特有の辛みと涙を誘う刺激の両方を引き起こしています。本稿では、「辛み成分」との表記で話を進めていきます。

「スマイルボール」は、辛み成分の発生に関わる酵素をほとんど含まないので、辛みをほとんど感じず、たまねぎ本来の甘みをそのまま実感することができます(表)。また、生で食べる時に水にさらす必要がないため、調理の手間が省ける上、栄養成分の流出を抑えることができます。切った時に目にしみることがなく、臭いが手や調理器具に残りにくいので、調理のハードルも低くなります。このような魅力たっぷりの「スマイルボール」は、料理をする人も食べる人も笑顔にする新しいたまねぎです。

2 「スマイルボール」開発のきっかけはレトルトカレー

「カレーメーカーのハウスさんがどうしてたまねぎを?」といったご質問をお客様からいただくことが多いです。そこで、まずはその経緯を記したく思います。

「スマイルボール」開発のきっかけは、弊社グループの主力商品の一つであるレトルトカレーです。レトルトカレーの製造中に、たまねぎとにんにくを炒めるとアメ色にならず、まれに緑色になってしまう現象(緑変)が観察されることがありました(写真2)。1990年代初頭に、この原因解明に向けて、たまねぎとにんにくのそれぞれどのような成分が緑変に関わっているのかという研究を進めました。そして、緑変が起きる時にどのような化学反応が引き起こされるのかを明らかにし、その化学反応を起こさないようにすることで、緑変防止を達成しました。

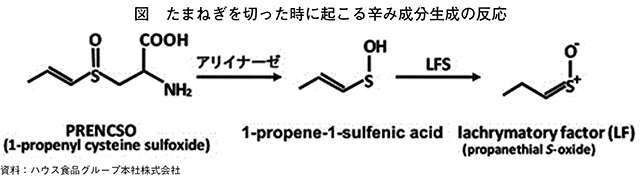

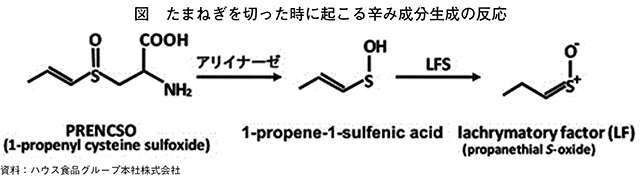

その研究を進めていく中で、それまでの定説では、たまねぎの辛み成分を作る仕組みを説明できないことに気付き、もう一歩深く研究を進めた結果、たまねぎが辛み成分を作り出すには、これまで見つかっていなかった新規酵素(lachrymatory factor synthase〈以下「LFS」という〉)が必要なことを見つけました。それは、たまねぎを切った時には、図に示すように、たまねぎや長ねぎに特有のアミノ酸(1-propenyl cysteine sulfoxide〈以下「PRENCSO」という〉)が最初にアリイナーゼという酵素と、次にLFSと2段階で反応した結果、辛み成分が生成されるというものでした。この研究成果を2002年、世界的な科学誌「Nature」にLFS発見の論文として発表しました。後に、LFSの発見は「たまねぎが人を泣かせる生化学的なプロセスは、科学者が考えていたより複雑であることを明らかにした」と評価され、2013年にイグ・ノーベル化学賞(注)を受賞しました。

(注)ノーベル賞をユーモラスに模し、「人々を笑わせ、そして考えさせる研究」に対して贈られる世界的な賞で、ノーベル賞と同じく科学、物理学、経済学などさまざまな分野がある。

さて、辛み成分が生成される仕組みを化合物の酵素反応として説明できるようになった私たちは、この反応が進まないたまねぎができたら「涙のでない・辛みのないたまねぎ」になると考えました。すなわち、たまねぎが辛み成分を作るときの登場人物(PRENCSO、アリイナーゼ、LFS)のうちのいずれかを持たないたまねぎを作出することを目指しました。

2005年に突然変異育種による品種作出をスタートし、7年後の2012年、「涙のでない・辛みのないたまねぎ」を見つけました。見つかったたまねぎについて、PRENCSO量、アリイナーゼ量、LFS量を詳細に調べたところ、このたまねぎは、辛み成分を生成する2段階反応のうち、第1段階に関与する酵素「アリイナーゼ」の量が非常に少ないことが分かりました。これが、辛み成分がほとんど発生しない理由でした。

見つけたたまねぎから種を取り、その特性が次世代に遺伝することを確かめた時、この新奇な特性が固定されたたまねぎが作出できたと結論しました。それと合わせて、特許出願し、現在は国際特許として成立しております。

「スマイルボール」開発のきっかけは、弊社グループの主力商品の一つであるレトルトカレーです。レトルトカレーの製造中に、たまねぎとにんにくを炒めるとアメ色にならず、まれに緑色になってしまう現象(緑変)が観察されることがありました(写真2)。1990年代初頭に、この原因解明に向けて、たまねぎとにんにくのそれぞれどのような成分が緑変に関わっているのかという研究を進めました。そして、緑変が起きる時にどのような化学反応が引き起こされるのかを明らかにし、その化学反応を起こさないようにすることで、緑変防止を達成しました。

その研究を進めていく中で、それまでの定説では、たまねぎの辛み成分を作る仕組みを説明できないことに気付き、もう一歩深く研究を進めた結果、たまねぎが辛み成分を作り出すには、これまで見つかっていなかった新規酵素(lachrymatory factor synthase〈以下「LFS」という〉)が必要なことを見つけました。それは、たまねぎを切った時には、図に示すように、たまねぎや長ねぎに特有のアミノ酸(1-propenyl cysteine sulfoxide〈以下「PRENCSO」という〉)が最初にアリイナーゼという酵素と、次にLFSと2段階で反応した結果、辛み成分が生成されるというものでした。この研究成果を2002年、世界的な科学誌「Nature」にLFS発見の論文として発表しました。後に、LFSの発見は「たまねぎが人を泣かせる生化学的なプロセスは、科学者が考えていたより複雑であることを明らかにした」と評価され、2013年にイグ・ノーベル化学賞(注)を受賞しました。

(注)ノーベル賞をユーモラスに模し、「人々を笑わせ、そして考えさせる研究」に対して贈られる世界的な賞で、ノーベル賞と同じく科学、物理学、経済学などさまざまな分野がある。

さて、辛み成分が生成される仕組みを化合物の酵素反応として説明できるようになった私たちは、この反応が進まないたまねぎができたら「涙のでない・辛みのないたまねぎ」になると考えました。すなわち、たまねぎが辛み成分を作るときの登場人物(PRENCSO、アリイナーゼ、LFS)のうちのいずれかを持たないたまねぎを作出することを目指しました。

2005年に突然変異育種による品種作出をスタートし、7年後の2012年、「涙のでない・辛みのないたまねぎ」を見つけました。見つかったたまねぎについて、PRENCSO量、アリイナーゼ量、LFS量を詳細に調べたところ、このたまねぎは、辛み成分を生成する2段階反応のうち、第1段階に関与する酵素「アリイナーゼ」の量が非常に少ないことが分かりました。これが、辛み成分がほとんど発生しない理由でした。

見つけたたまねぎから種を取り、その特性が次世代に遺伝することを確かめた時、この新奇な特性が固定されたたまねぎが作出できたと結論しました。それと合わせて、特許出願し、現在は国際特許として成立しております。

3 「スマイルボール」をお客様にお届けしていく中で取り組んできたこと~安定生産に向けて~

「スマイルボール」という名前は、2015年の秋、この「涙のでない・辛みのないたまねぎ」の試験販売を始めるに先立って付けたものです。これは、1)たまねぎを切った時、もう泣かなくていいこと、2)試食した多くの皆さんが笑顔を見せてくださったこと、3)これまでになかった新奇なたまねぎをどうやって食べるか、これを通してどんな話題が始まりそうか、をお客様とやり取り(キャッチボール)していきたいとの想いがあったこと、から「スマイル」と「ボール」を組み合わせたネーミングです。

2015年から「スマイルボール」を、少しずつですが、お客様にお届けしております。ご購入いただいたお客様からは、「たまねぎなのに甘い!」、「まるで梨のようだ」、「子どもが生でたまねぎを食べるなんて初めて」といったお声をいただきます。また「スマイルボール」の調理の手軽さから、「ガラケーからスマホに変えた時みたい、もうガラケーに戻れないのと同じ」という感想をいただいたこともあります。

しかし、販売開始後すぐに、多くのお客様に安定して届けられたわけではありませんでした。そこには、近年、ブレ幅が大きくなっていく天候の不安定さによる栽培の難しさがありました。「スマイルボール」は生まれたばかりの新しい品種であり、プロのたまねぎ生産者の皆さんにとっても、どんな栽培特性なのか把握することが必要でした。私たちは、「まずは安定的に生産し、確実にお客様に届けられるようにする」ことに取り組んでいくことにしました。次に、安定生産に向けた私たちの活動を記します。

北海道の契約生産者の「スマイルボール」の栽培は、じわじわと生産量を増やしつつありましたが、2017年以降、毎年の天候不順により、収量と出荷量が頭打ちとなりました。春の不安定な天候、高温・干ばつ、8月の多雨、9月の高温・多湿が繰り返し波状攻撃のようにやってきています。それらは、病害・虫害・腐敗などとなってたまねぎ生産に影響を与えます。北海道のたまねぎ栽培も、気候変動の影響を強く受けつつあることを痛感しました。

それらを見ながら二つのことを考えました。一つは、「スマイルボール」の生産を安定させること、もう一つは、おこがましくも、北海道のたまねぎ生産全体の将来への不安でした。私たちは、「スマイルボール」を気候変動に適応するように品種改良を進めることと合わせて、生産者と一緒に栽培技術の解析へと進みました。それは、土壌の状態や植物体の生育の様子を細かく数値にして比較できるようにし、気象データや農業IoT、衛星画像を組み合わせ、たまねぎの生育を理解していきました。これらの知見は、生産者の経験と勘を数値に落とし込むという側面も持っています。一言で言うと「データ駆動型農業」です。また、半年に1回、生産者と私たちが集まり、それらのデータを机の上に置き、意見交換していくことを続けています。そして今、ぼんやりと、たまねぎ生産の肝(きも)が見え始めたところです。生産者の知恵をお借りしながらしっかりとたまねぎ生産の技術をつかんでいき、収量や品質を安定させ、「スマイルボール」を少しでも多くのお客様にお届けすることにつなげていきます。そして、それが全てのたまねぎ生産の安定の一助になることを目指します。このように「品種」と「栽培」の両輪で取り組むことによって、ようやく安定供給への道筋が見え始めています。また、今後は北海道に加えて本州で栽培できる品種に展開し、産地リレーによって一年を通してお客様に届けられることを目指しています。

そして、レトルトカレー製造時の緑変防止の対応から始まり、データ駆動型農業の入口へと続く私たちの研究活動は、食品化学、分子生物学、育種、栽培といった広範な分野を組み合わせた事例として、2025年3月、日本農芸化学会の技術賞を受賞しました(https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/newsrelease_20250307.pdf)。

2015年から「スマイルボール」を、少しずつですが、お客様にお届けしております。ご購入いただいたお客様からは、「たまねぎなのに甘い!」、「まるで梨のようだ」、「子どもが生でたまねぎを食べるなんて初めて」といったお声をいただきます。また「スマイルボール」の調理の手軽さから、「ガラケーからスマホに変えた時みたい、もうガラケーに戻れないのと同じ」という感想をいただいたこともあります。

しかし、販売開始後すぐに、多くのお客様に安定して届けられたわけではありませんでした。そこには、近年、ブレ幅が大きくなっていく天候の不安定さによる栽培の難しさがありました。「スマイルボール」は生まれたばかりの新しい品種であり、プロのたまねぎ生産者の皆さんにとっても、どんな栽培特性なのか把握することが必要でした。私たちは、「まずは安定的に生産し、確実にお客様に届けられるようにする」ことに取り組んでいくことにしました。次に、安定生産に向けた私たちの活動を記します。

北海道の契約生産者の「スマイルボール」の栽培は、じわじわと生産量を増やしつつありましたが、2017年以降、毎年の天候不順により、収量と出荷量が頭打ちとなりました。春の不安定な天候、高温・干ばつ、8月の多雨、9月の高温・多湿が繰り返し波状攻撃のようにやってきています。それらは、病害・虫害・腐敗などとなってたまねぎ生産に影響を与えます。北海道のたまねぎ栽培も、気候変動の影響を強く受けつつあることを痛感しました。

それらを見ながら二つのことを考えました。一つは、「スマイルボール」の生産を安定させること、もう一つは、おこがましくも、北海道のたまねぎ生産全体の将来への不安でした。私たちは、「スマイルボール」を気候変動に適応するように品種改良を進めることと合わせて、生産者と一緒に栽培技術の解析へと進みました。それは、土壌の状態や植物体の生育の様子を細かく数値にして比較できるようにし、気象データや農業IoT、衛星画像を組み合わせ、たまねぎの生育を理解していきました。これらの知見は、生産者の経験と勘を数値に落とし込むという側面も持っています。一言で言うと「データ駆動型農業」です。また、半年に1回、生産者と私たちが集まり、それらのデータを机の上に置き、意見交換していくことを続けています。そして今、ぼんやりと、たまねぎ生産の肝(きも)が見え始めたところです。生産者の知恵をお借りしながらしっかりとたまねぎ生産の技術をつかんでいき、収量や品質を安定させ、「スマイルボール」を少しでも多くのお客様にお届けすることにつなげていきます。そして、それが全てのたまねぎ生産の安定の一助になることを目指します。このように「品種」と「栽培」の両輪で取り組むことによって、ようやく安定供給への道筋が見え始めています。また、今後は北海道に加えて本州で栽培できる品種に展開し、産地リレーによって一年を通してお客様に届けられることを目指しています。

そして、レトルトカレー製造時の緑変防止の対応から始まり、データ駆動型農業の入口へと続く私たちの研究活動は、食品化学、分子生物学、育種、栽培といった広範な分野を組み合わせた事例として、2025年3月、日本農芸化学会の技術賞を受賞しました(https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/newsrelease_20250307.pdf)。

4 ここから目指すこと

(1)作ることを続けることと食卓で食べていただくことを一対にしていく

「スマイルボール」の安定生産の取り組みから、たまねぎ生産の持続性への手立てを進めていく中、実は、生産を続けるためには、食卓でたまねぎを食べていただくことが必須だと考えるようになりました。言い換えるなら、「出口が開いていないと作っても買ってもらえない」ということです。そこで、お届けできるたまねぎを「生産すること」と「食べていただくこと」を一緒に進める生産者グループとして「明日もタマネギ生産を続ける会(あすたま会)」を2025年6月20日に設立しました(写真3)(https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/newsrelease_20250625.pdf)。

あすたま会は、たまねぎの生産安定化に向けた農業での取り組みと、食卓での価値づくり・推進に向けた取り組みを活動の両輪としています。この目標に向け、本会は生産者だけにとどまらず、たまねぎのバリューチェーンに関わるいろいろな組織・団体と意見交換し、次の一手を見つけ、実行していくことを目指しています。

(2)野菜をもっと楽しく、野菜を食卓の話題にすることへ

「スマイルボール」を食べたお客様の多くは、楽しそうに見えます。私たちは、塩味を感じないぐらいのほんの少し塩を振っただけの生たまねぎが、そのおいしさと驚きでお客様を楽しくできることを知りました。そして、「スマイルボール」をたくさん購入して、ご友人やご家族にお配りになるお客様がいらっしゃいますが、これは、自分が体感した「スマイルボール体験」を自分の周りの人たちにも体験してもらおう、という気持ちからのようです。これらを目の当たりにしている中、「“野菜一つで”お客様を楽しくできるんだ、もっと食卓の話題の中心になれるんだ」と感じました。

それは「スマイルボール」に限ったことではないと考えます。例えば、自分で収穫した野菜ならばパクパク食べるお子さんがいるそうです。「それはどうしてなのか?」、「何がこの子に起きたのか?」など、感じることがたくさんあります。これらの気付きを受けて、「スマイルボール」から始まった野菜の新たな体験、時間は、食卓の話題に挙がるような野菜をお客様にお届けすることに広がっています。それを進めるパートナーとして、2023年には株式会社農業総合研究所と資本業務提携を行い、2025年7月10日に新しい野菜のブランド「また明日も食べたくなる野菜」を立ち上げました(https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/newsrelease_20250710.pdf)。野菜が食卓の主役となることで、野菜の需要が高まり、生産の持続性にもつながると考えています。

「スマイルボール」の安定生産の取り組みから、たまねぎ生産の持続性への手立てを進めていく中、実は、生産を続けるためには、食卓でたまねぎを食べていただくことが必須だと考えるようになりました。言い換えるなら、「出口が開いていないと作っても買ってもらえない」ということです。そこで、お届けできるたまねぎを「生産すること」と「食べていただくこと」を一緒に進める生産者グループとして「明日もタマネギ生産を続ける会(あすたま会)」を2025年6月20日に設立しました(写真3)(https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/newsrelease_20250625.pdf)。

あすたま会は、たまねぎの生産安定化に向けた農業での取り組みと、食卓での価値づくり・推進に向けた取り組みを活動の両輪としています。この目標に向け、本会は生産者だけにとどまらず、たまねぎのバリューチェーンに関わるいろいろな組織・団体と意見交換し、次の一手を見つけ、実行していくことを目指しています。

(2)野菜をもっと楽しく、野菜を食卓の話題にすることへ

「スマイルボール」を食べたお客様の多くは、楽しそうに見えます。私たちは、塩味を感じないぐらいのほんの少し塩を振っただけの生たまねぎが、そのおいしさと驚きでお客様を楽しくできることを知りました。そして、「スマイルボール」をたくさん購入して、ご友人やご家族にお配りになるお客様がいらっしゃいますが、これは、自分が体感した「スマイルボール体験」を自分の周りの人たちにも体験してもらおう、という気持ちからのようです。これらを目の当たりにしている中、「“野菜一つで”お客様を楽しくできるんだ、もっと食卓の話題の中心になれるんだ」と感じました。

それは「スマイルボール」に限ったことではないと考えます。例えば、自分で収穫した野菜ならばパクパク食べるお子さんがいるそうです。「それはどうしてなのか?」、「何がこの子に起きたのか?」など、感じることがたくさんあります。これらの気付きを受けて、「スマイルボール」から始まった野菜の新たな体験、時間は、食卓の話題に挙がるような野菜をお客様にお届けすることに広がっています。それを進めるパートナーとして、2023年には株式会社農業総合研究所と資本業務提携を行い、2025年7月10日に新しい野菜のブランド「また明日も食べたくなる野菜」を立ち上げました(https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/newsrelease_20250710.pdf)。野菜が食卓の主役となることで、野菜の需要が高まり、生産の持続性にもつながると考えています。

5 おわりに

「スマイルボール」の開発から最近の取り組み、そして、ここから先に目指すことを記してまいりました。最後に「スマイルボール」を通してもう一つ感じていることを記させていただこうと思います。

私たちは「スマイルボール」を開発している時、「涙がでない、辛みがないたまねぎ」を作ろうと思っていました。そして、出来上がったたまねぎは涙がでないし、辛みもありませんでした。開発担当としては、当たり前の特性でした。今、それをお客様の食卓にお届けする時には、別の視点が必要だと感じるようになっています。それは、これらの特性は調理の場、食卓の上でどんな価値になるのか?どう説明していくのがいいのか?という視点です。自分たちの独りよがりにならないように、「こう食べてほしい」、「ここを見つけて(気付いて)ほしい」という一方通行ではなく、このたまねぎをあなたはどう使いますか?食卓でどんな話題が生まれましたか?のキャッチボールで得られる声を集めていくことをこれからも進めてまいります。

「スマイルボール」ホームページ

https://housefoods-group.com/tsunagu/vegetables/smileball/

(1)スマイルボール1個をくし形8等分に切り、さらに半分にする。

(2)ハーブソルト大さじ1/3、オリーブオイル大さじ1/3、(1)をボウルに入れて混ぜる。

(3)お皿に盛りつけて出来上がり。

【生ふりかけ】

(1)スマイルボール1個を粗みじん切りにする。

(2)耐熱ボウルにみりん大さじ2を入れ、電子レンジ(600W)で1分加熱し、アルコールを飛ばす。

(3)(2)にしょう油大さじ2、(1)のスマイルボール、かつお節5グラム、いりごま(白)大さじ1、焼きのり1枚をちぎって入れ、よく混ぜる。

(4)ごま油小さじ1を加え、さらに和える。

(5)最後に、ご飯に乗せて出来上がり。

※そのほかのおすすめレシピはこちら

https://housefoods-group.com/tsunagu/vegetables/smileball/recipe/index.html

「また明日も食べたくなる野菜」

ホームページ:https://housefoods-group.com/tsunagu/vegetables/

インスタグラム:https://www.instagram.com/mata_ashita_yasai/

参考文献

・An onion enzyme that makes the eyes water.: Nature, 419(6908): 685, (2002)

・Production and Characterization of tearless and non-pungent onion:Scientific Reports 6:23779 DOI: 10.1038/srep23779

・特許第5671657号

正村 典也(まさむら のりや)

私たちは「スマイルボール」を開発している時、「涙がでない、辛みがないたまねぎ」を作ろうと思っていました。そして、出来上がったたまねぎは涙がでないし、辛みもありませんでした。開発担当としては、当たり前の特性でした。今、それをお客様の食卓にお届けする時には、別の視点が必要だと感じるようになっています。それは、これらの特性は調理の場、食卓の上でどんな価値になるのか?どう説明していくのがいいのか?という視点です。自分たちの独りよがりにならないように、「こう食べてほしい」、「ここを見つけて(気付いて)ほしい」という一方通行ではなく、このたまねぎをあなたはどう使いますか?食卓でどんな話題が生まれましたか?のキャッチボールで得られる声を集めていくことをこれからも進めてまいります。

「スマイルボール」ホームページ

https://housefoods-group.com/tsunagu/vegetables/smileball/

「スマイルボール」のおいしい食べ方

【フレッシュチップス】(1)スマイルボール1個をくし形8等分に切り、さらに半分にする。

(2)ハーブソルト大さじ1/3、オリーブオイル大さじ1/3、(1)をボウルに入れて混ぜる。

(3)お皿に盛りつけて出来上がり。

【生ふりかけ】

(1)スマイルボール1個を粗みじん切りにする。

(2)耐熱ボウルにみりん大さじ2を入れ、電子レンジ(600W)で1分加熱し、アルコールを飛ばす。

(3)(2)にしょう油大さじ2、(1)のスマイルボール、かつお節5グラム、いりごま(白)大さじ1、焼きのり1枚をちぎって入れ、よく混ぜる。

(4)ごま油小さじ1を加え、さらに和える。

(5)最後に、ご飯に乗せて出来上がり。

※そのほかのおすすめレシピはこちら

https://housefoods-group.com/tsunagu/vegetables/smileball/recipe/index.html

「また明日も食べたくなる野菜」

ホームページ:https://housefoods-group.com/tsunagu/vegetables/

インスタグラム:https://www.instagram.com/mata_ashita_yasai/

参考文献

・An onion enzyme that makes the eyes water.: Nature, 419(6908): 685, (2002)

・Production and Characterization of tearless and non-pungent onion:Scientific Reports 6:23779 DOI: 10.1038/srep23779

・特許第5671657号

正村 典也(まさむら のりや)

ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部 主査

博士(農学)

【略歴】

1989年 ハウス食品株式会社入社

スパイスの基礎研究、微生物由来の生理活性物質の探索などを経て2002年からタマネギ研究に取り組む。2012年「涙のでないタマネギ」の作出の現場に立ち会う。

現在は「スマイルボール」を世の中に広めることを進めており、「スマイルボール」の新しい価値探索に強い興味を持っている。

羽生田 光志(はにゅうだ こうし)

ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

博士(農学)

【略歴】

1989年 ハウス食品株式会社入社

スパイスの基礎研究、微生物由来の生理活性物質の探索などを経て2002年からタマネギ研究に取り組む。2012年「涙のでないタマネギ」の作出の現場に立ち会う。

現在は「スマイルボール」を世の中に広めることを進めており、「スマイルボール」の新しい価値探索に強い興味を持っている。

羽生田 光志(はにゅうだ こうし)

ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

【略歴】

2016年 ハウス食品株式会社入社

以来、「スマイルボール」の育種および栽培技術の研究・開発に携わる。生産者には「作っておいしい」、お客様には「食べておいしい」という双方の価値を実現する品種・栽培体系づくりに取り組み、野菜を通じて新しい食の楽しさを広げることを目指している。

曽根田 一希(そねだ かずき)

ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

【略歴】

2021年 ハウス食品株式会社入社

品質管理業務や食品安全マネジメントシステム・日本農林規格の運用に従事。

2025年より現職。「スマイルボール」をはじめとするタマネギの販売提案や販促活動を担当し、生産から市場・消費者までをつなぐ事業展開を推進している。

棚井 偲乃(たない しの)ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

棚井 偲乃(たない しの)ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

【略歴】

2022年 ハウス食品株式会社入社以来、「スマイルボール」の育種および栽培技術の研究・開発に携わる。持続可能なタマネギ生産を実現するため、生産者が作りやすく、おいしい品種をつくる基盤技術の開発を目指している。

2016年 ハウス食品株式会社入社

以来、「スマイルボール」の育種および栽培技術の研究・開発に携わる。生産者には「作っておいしい」、お客様には「食べておいしい」という双方の価値を実現する品種・栽培体系づくりに取り組み、野菜を通じて新しい食の楽しさを広げることを目指している。

曽根田 一希(そねだ かずき)

ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

【略歴】

2021年 ハウス食品株式会社入社

品質管理業務や食品安全マネジメントシステム・日本農林規格の運用に従事。

2025年より現職。「スマイルボール」をはじめとするタマネギの販売提案や販促活動を担当し、生産から市場・消費者までをつなぐ事業展開を推進している。

棚井 偲乃(たない しの)ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部

棚井 偲乃(たない しの)ハウス食品グループ本社株式会社 アグリビジネス推進部【略歴】

2022年 ハウス食品株式会社入社以来、「スマイルボール」の育種および栽培技術の研究・開発に携わる。持続可能なタマネギ生産を実現するため、生産者が作りやすく、おいしい品種をつくる基盤技術の開発を目指している。