ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 「今日の当たり前を、明日へつなぐ」 JA全農青果センター株式会社の チャレンジ

JA全農青果センター株式会社

経営管理本部 経営企画部 経営企画課 課長 熱田 智紘

経営管理本部 経営企画部 経営企画課 課長 熱田 智紘

1 はじめに~国産青果物の未来を支える使命~

私たちJA全農青果センター株式会社は、「産地の努力を消費者へ、消費者の期待を産地へ」確実に届けるため、青果物流通の最前線に立ち、事業を行っています。日々の食卓に当たり前のように並ぶ国産の野菜や果物。しかしながら、昨今の気候変動による生産環境の不安定化や、物価上昇に伴う生産コストの上昇、農家の高齢化や担い手不足などによる生産者の減少など、今日の青果物をとりまく環境は厳しさを増しています。だからこそ、その供給の裏側には、長年培ってきた産地との信頼関係、流通の工夫、消費動向を捉える柔軟な対応が欠かせません。

私たちはJA全農グループの一員として、全国の産地と密接に連携し、青果物の集荷から小分け包装、配送まで一貫した体制で青果物の販売事業に取り組んでいます。2025年からは「生産者・消費者・従業員に喜んでもらえる企業をめざします」を新たなビジョンに掲げました。「当たり前」のように思える青果物の安定供給を守りながら、その質と価値を次の世代へとつないでいき、関係するすべての人に喜んでもらう。それが私たちの使命であり、挑戦でもあります。

私たちはJA全農グループの一員として、全国の産地と密接に連携し、青果物の集荷から小分け包装、配送まで一貫した体制で青果物の販売事業に取り組んでいます。2025年からは「生産者・消費者・従業員に喜んでもらえる企業をめざします」を新たなビジョンに掲げました。「当たり前」のように思える青果物の安定供給を守りながら、その質と価値を次の世代へとつないでいき、関係するすべての人に喜んでもらう。それが私たちの使命であり、挑戦でもあります。

2 事業の全体像~「直販機能」と「全国ネットワーク」の強み~

2006年に全国農業協同組合連合会(全農)の出資により設立したJA全農青果センターは、1968年に開場した全販連(全国販売農業協同組合連合会)東京生鮮食品集配センター(埼玉県戸田市)を前身としており、半世紀以上にわたり青果物流通を担ってきました。1972年には全農大阪生鮮食品集配センター(大阪府摂津市)を、73年には全農大和生鮮食品集配センター(神奈川県大和市)を開場し、各施設はそれぞれ移転と変遷を経て、現在も当社の東京センター(写真1)、神奈川センター、大阪センターの三つの拠点として事業を行っています。

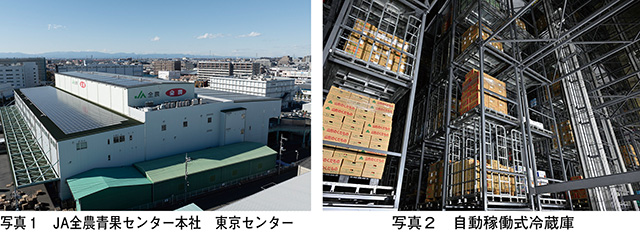

当社の最大の特徴は、卸売市場を経由せず、直接実需者へ商品を販売する直接販売(直販)体制にあります。青果物流通における「直販機能」を担う中核企業として、全国各地のJAと密接に連携しています。3拠点で大規模な冷蔵施設を完備することで(写真2)、販売先である生活協同組合(生協)、量販店、外食チェーン、青果専門店、加工・業務用事業者などに対し、広域で確実かつ安定的に青果物を供給してきました。

青果物流通における効率化、スピーディーな情報伝達、品質管理の点において、この「直販機能」の仕組みは非常に大きな意義を持っています。産地と実需者双方に近い立場であるからこそ、各地域の消費動向や産地の生育状況を的確に把握し、機動的な営業活動が実現できています。

こうした組織体制の下で、当社は青果物流通の川上から川下までをシームレス(境目なく)に結び、需要と供給の最適化、青果物の付加価値の創出を推進しています。

当社の最大の特徴は、卸売市場を経由せず、直接実需者へ商品を販売する直接販売(直販)体制にあります。青果物流通における「直販機能」を担う中核企業として、全国各地のJAと密接に連携しています。3拠点で大規模な冷蔵施設を完備することで(写真2)、販売先である生活協同組合(生協)、量販店、外食チェーン、青果専門店、加工・業務用事業者などに対し、広域で確実かつ安定的に青果物を供給してきました。

青果物流通における効率化、スピーディーな情報伝達、品質管理の点において、この「直販機能」の仕組みは非常に大きな意義を持っています。産地と実需者双方に近い立場であるからこそ、各地域の消費動向や産地の生育状況を的確に把握し、機動的な営業活動が実現できています。

こうした組織体制の下で、当社は青果物流通の川上から川下までをシームレス(境目なく)に結び、需要と供給の最適化、青果物の付加価値の創出を推進しています。

3 具体的な事業の紹介

(1)青果物の仕入れ・販売~流通を支える現場力~

当社の事業の中核を成すのは、国産青果物の仕入れ・販売です。全国のJAから日々出荷される野菜や果物を、各販売先のニーズに応じて適切に供給しています。

この業務の要は、現場における細やかなコミュニケーションと、長年蓄積された青果物に関する専門知識です(写真3)。生育状況や気象の影響、全国の生産面積の変遷、その時の品質動向など流通に関わる膨大な情報を常に把握し、柔軟かつ迅速に商品提案に反映することで、産地・消費地の双方にとって最適な取引を実現しています。

また、近年では、契約栽培や新たに産地と販売先を結びつける取り組みを強化し、年間を通じた安定供給と付加価値の創出による販売単価の向上にも注力しています。例えば、品種による売り場の差別化、産地から販売先へ直送することによる物流効率化と鮮度訴求、ウェブを用いたヴァーチャル収穫体験、販売先と一体となった果樹の植樹プロジェクトなどです。これらの取り組みなどが、生産者の経営の安定化、消費者の新しい購買体験につながっています。

(2)産地と販売先の間で機能する~小分け包装とセットセンター運営~

消費地における販売現場では、消費動向の多様化に伴い、青果物のパッケージ形態や量目のニーズが細分化しています。そこで当社では、小分け包装事業を展開し、商品価値の向上に努めています。

センター内に整備された小分け包装ラインでは、産地から届いた青果物を、販売先の要望に基づいて多種多様な形態にパック詰めしています(写真4)。商品の確認から包装、納品までを一連のシステムで管理し、年間約2億点に上る小分け包装を実施しています。これまで、小分け包装作業の多くは量販店の従業員が店内で行っていましたが、近年は人手不足により対応が困難な店舗が増えており、それを当社で請け負うことによって販売先の省力化にもつながっています。

また、生協の基幹事業である共同購入事業・個人宅配事業について、当社は農産品の事前加工(原産地表示、品傷み防止に向けた保護包装など)およびピック作業(注文内容に応じ配送容器に商品を仕分ける)を請け負っており、当社の重要機能の一つとなっています。現在、全国の生協からの依頼により、全国5カ所のセットセンターで業務受託しています(写真5)。

(3)消費者ニーズを掘り起こす取り組み~新たな価値の創造~

青果物の価値を最大化するには、「モノを届ける」だけでなく、「売り場で選ばれる工夫」も必要です。当社では、販売促進にも注力し、消費者のニーズを踏まえた提案型営業を実施しています。

その一例が、「農家の無骨メシ」と「SMART」という当社独自の販促コンテンツです。「農家の無骨メシ」は青果物が生産される過程に着目し、隠れた付加価値を掘り起こして分かりやすく消費者に伝えるコンテンツです(写真6)。現地取材も当社の社員が行い、作り手である農家や産地に根付く食文化やおいしい旬の味わい方などに焦点を当て、その青果物が「特別な商品」であることを動画で分かりやすく発信し、売り場でも流して販促を行っています。「SMART」は消費者の課題をかしこくおしゃれに解決するレシピ提案ツールです(写真7)。レシピは売り場に置いた時に消費者の目を引くよう、あえてこれまでにない配色の表紙にしました。

産地を知る私たちだからこそ、その想いを売り場にも反映させたいと考え、「農家の無骨メシ」も「SMART」も、売り場作りを含めて販売先に提案しています。

また、当社は、加工食品の開発にも取り組んでいます。夫婦共働き世帯・単身世帯・高齢者世帯の増加など、世帯構成の変化が進み、食のニーズは多様化しています。「みんなのやさい」は、そんなニーズの変化に対応した一次調理済み加工食品であり(写真8)、これにより加工業務の領域における国産青果物マーケットの拡大にも取り組んでいます。

毎日の食卓に気軽に国産の野菜を取り入れられるよう、今後もラインナップを充実していきます。

このように、産地・消費地双方の期待に応えるべく、新たな付加価値提案を今後も推進していきます。

当社の事業の中核を成すのは、国産青果物の仕入れ・販売です。全国のJAから日々出荷される野菜や果物を、各販売先のニーズに応じて適切に供給しています。

この業務の要は、現場における細やかなコミュニケーションと、長年蓄積された青果物に関する専門知識です(写真3)。生育状況や気象の影響、全国の生産面積の変遷、その時の品質動向など流通に関わる膨大な情報を常に把握し、柔軟かつ迅速に商品提案に反映することで、産地・消費地の双方にとって最適な取引を実現しています。

また、近年では、契約栽培や新たに産地と販売先を結びつける取り組みを強化し、年間を通じた安定供給と付加価値の創出による販売単価の向上にも注力しています。例えば、品種による売り場の差別化、産地から販売先へ直送することによる物流効率化と鮮度訴求、ウェブを用いたヴァーチャル収穫体験、販売先と一体となった果樹の植樹プロジェクトなどです。これらの取り組みなどが、生産者の経営の安定化、消費者の新しい購買体験につながっています。

(2)産地と販売先の間で機能する~小分け包装とセットセンター運営~

消費地における販売現場では、消費動向の多様化に伴い、青果物のパッケージ形態や量目のニーズが細分化しています。そこで当社では、小分け包装事業を展開し、商品価値の向上に努めています。

センター内に整備された小分け包装ラインでは、産地から届いた青果物を、販売先の要望に基づいて多種多様な形態にパック詰めしています(写真4)。商品の確認から包装、納品までを一連のシステムで管理し、年間約2億点に上る小分け包装を実施しています。これまで、小分け包装作業の多くは量販店の従業員が店内で行っていましたが、近年は人手不足により対応が困難な店舗が増えており、それを当社で請け負うことによって販売先の省力化にもつながっています。

また、生協の基幹事業である共同購入事業・個人宅配事業について、当社は農産品の事前加工(原産地表示、品傷み防止に向けた保護包装など)およびピック作業(注文内容に応じ配送容器に商品を仕分ける)を請け負っており、当社の重要機能の一つとなっています。現在、全国の生協からの依頼により、全国5カ所のセットセンターで業務受託しています(写真5)。

(3)消費者ニーズを掘り起こす取り組み~新たな価値の創造~

青果物の価値を最大化するには、「モノを届ける」だけでなく、「売り場で選ばれる工夫」も必要です。当社では、販売促進にも注力し、消費者のニーズを踏まえた提案型営業を実施しています。

その一例が、「農家の無骨メシ」と「SMART」という当社独自の販促コンテンツです。「農家の無骨メシ」は青果物が生産される過程に着目し、隠れた付加価値を掘り起こして分かりやすく消費者に伝えるコンテンツです(写真6)。現地取材も当社の社員が行い、作り手である農家や産地に根付く食文化やおいしい旬の味わい方などに焦点を当て、その青果物が「特別な商品」であることを動画で分かりやすく発信し、売り場でも流して販促を行っています。「SMART」は消費者の課題をかしこくおしゃれに解決するレシピ提案ツールです(写真7)。レシピは売り場に置いた時に消費者の目を引くよう、あえてこれまでにない配色の表紙にしました。

産地を知る私たちだからこそ、その想いを売り場にも反映させたいと考え、「農家の無骨メシ」も「SMART」も、売り場作りを含めて販売先に提案しています。

また、当社は、加工食品の開発にも取り組んでいます。夫婦共働き世帯・単身世帯・高齢者世帯の増加など、世帯構成の変化が進み、食のニーズは多様化しています。「みんなのやさい」は、そんなニーズの変化に対応した一次調理済み加工食品であり(写真8)、これにより加工業務の領域における国産青果物マーケットの拡大にも取り組んでいます。

毎日の食卓に気軽に国産の野菜を取り入れられるよう、今後もラインナップを充実していきます。

このように、産地・消費地双方の期待に応えるべく、新たな付加価値提案を今後も推進していきます。

4 おわりに~変化を恐れず、「当たり前」を守り抜く~

JA全農青果センターは、農業と消費を取り巻く環境が大きく変わる中にあって、常に「変わらぬ価値」と「新たな挑戦」の両立を追求しています。

生産現場では高齢化が進み、気候変動による収量変化や品質不安定化といった新たな課題が日常化しつつあります。一方で、消費地では「利便性」「安全性」「価格安定性」「国産志向」といったニーズが強まり、多様化しています。

産地と消費者とのかけ橋となるよう、私たちはこれからも「今日の当たり前を、明日へとつなぐ」ために、日々の業務を丁寧に積み重ねていきます。単なる青果物流通企業にとどまらず、国産青果物の価値を社会に発信する担い手として、全社一丸となって取り組んでまいります。

誰かの手に渡るその一つの野菜や果物が、信頼できる商品で、食卓に笑顔を運ぶものであるように。

JA全農青果センターのチャレンジは、これからも続きます。

熱田 智紘(あつた ともひろ)

JA全農青果センター株式会社 経営管理本部

経営企画部 経営企画課 課長

【略歴】

都留文科大学卒。2011年JA全農青果センター株式会社入社。東京センター、大阪センターでの勤務を経て、2024年3月より現職。

生産現場では高齢化が進み、気候変動による収量変化や品質不安定化といった新たな課題が日常化しつつあります。一方で、消費地では「利便性」「安全性」「価格安定性」「国産志向」といったニーズが強まり、多様化しています。

産地と消費者とのかけ橋となるよう、私たちはこれからも「今日の当たり前を、明日へとつなぐ」ために、日々の業務を丁寧に積み重ねていきます。単なる青果物流通企業にとどまらず、国産青果物の価値を社会に発信する担い手として、全社一丸となって取り組んでまいります。

誰かの手に渡るその一つの野菜や果物が、信頼できる商品で、食卓に笑顔を運ぶものであるように。

JA全農青果センターのチャレンジは、これからも続きます。

熱田 智紘(あつた ともひろ)

JA全農青果センター株式会社 経営管理本部

経営企画部 経営企画課 課長

【略歴】

都留文科大学卒。2011年JA全農青果センター株式会社入社。東京センター、大阪センターでの勤務を経て、2024年3月より現職。