ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 農園のある病院 リハビリとして農作業に取り組む「グリーン・ファーム・リハビリテーション®」

京都大原記念病院 医師 岡本 彩香

1 はじめに

京都大原記念病院(以下「病院」という)は、「京の奥座敷」とも呼ばれる大原(京都市)にある、リハビリテーションに特化した病院です。本稿では、われわれが取り組むリハビリに農業を取り入れたプログラム「グリーン・ファーム・リハビリテーション®(注1)」(以下「GFR」という)について紹介します。

注1:グリーン・ファーム・リハビリテーション®は、医療法人社団行陵会の登録商標です。

注1:グリーン・ファーム・リハビリテーション®は、医療法人社団行陵会の登録商標です。

2 農園設置の経緯と「医・食・農」連携の始まり

病院が位置する大原は、昼夜の寒暖差とほどよい湿度、肥沃な土地が、農産物の栽培に適している地域です。ここで育つ野菜は、「大原野菜」としてそのおいしさが知られています。

年間90万食の病院・施設の食事を提供する京都大原記念病院グループは、「地元のおいしい野菜を患者様や関連施設のご利用者の食事にお出ししたい」という想いから、新鮮な地場の大原野菜の活用を模索し始めました。現在、地産地消を推進するモデル施設として、グループの全6施設が京都府から「たんとおあがり京都府産(注2)」施設に認定されています。

注2:京都府産の農産物の利用と食文化などの情報発信を意欲的に行う病院・福祉施設、社員食堂を有する企業、大学・専門学校、幼稚園・保育所などを対象とした京都府の認定制度。(https://www.pref.kyoto.jp/tisantisho/1165913652332.html#taishoshisetsu)

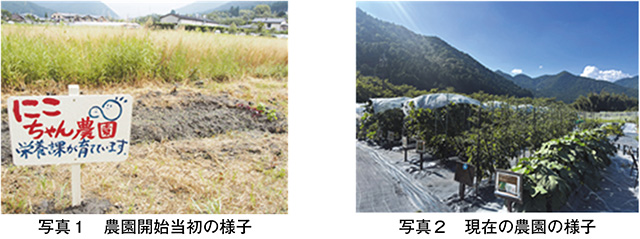

病院内で食材としての大原野菜の活用が進む中で、「野菜栽培に恵まれたこの環境を活かして『大原のこの土地だからできること』を生み出すことができないか」という発想が生まれました。そこで、有志の職員が集まり、病院の敷地内の一角で野菜の栽培をスタートしました(写真1)。

当然、病院スタッフは農業の素人でした。経験が乏しくノウハウもない中で多くの課題に直面しましたが、京都に本社を置くタキイ種苗株式会社(以下「タキイ種苗」という)との出会いが転機となりました。2014年に府内で開催された医療と食に関するシンポジウムで、当グループの管理栄養士がタキイ種苗の研究員と出会い、「より健康的でおいしい野菜を患者様に食べてもらいたい」という病院の考えに同社の共感がいただけたことから、野菜の品種の選び方、圃場の畝作り、収穫時期の見極め方など、専門的な農業指導をいただくようになりました。

やがてその活動は、患者様の目にも留まり、「リハビリとして農作業をやってみたい」「ここで育てた野菜を料理してみたい」といった要望が挙がるようになりました。こうした患者様の声が後押しとなって、リハビリテーションに農作業を導入することを本格的に検討するようになりました。

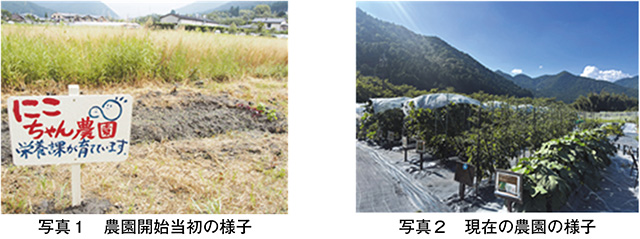

現在では、主治医の処方に基づき、農作業をリハビリに活用しています(写真2)。活動の幅の広がりとともに、医学的な根拠の積み上げを目的に、当病院と、タキイ種苗、京都府立医科大学との共同研究事業として取り組みを重ねています(現在は、東京科学大学(旧東京医科歯科大学)を含む四者でGFRに関する連携協定を締結)。

年間90万食の病院・施設の食事を提供する京都大原記念病院グループは、「地元のおいしい野菜を患者様や関連施設のご利用者の食事にお出ししたい」という想いから、新鮮な地場の大原野菜の活用を模索し始めました。現在、地産地消を推進するモデル施設として、グループの全6施設が京都府から「たんとおあがり京都府産(注2)」施設に認定されています。

注2:京都府産の農産物の利用と食文化などの情報発信を意欲的に行う病院・福祉施設、社員食堂を有する企業、大学・専門学校、幼稚園・保育所などを対象とした京都府の認定制度。(https://www.pref.kyoto.jp/tisantisho/1165913652332.html#taishoshisetsu)

病院内で食材としての大原野菜の活用が進む中で、「野菜栽培に恵まれたこの環境を活かして『大原のこの土地だからできること』を生み出すことができないか」という発想が生まれました。そこで、有志の職員が集まり、病院の敷地内の一角で野菜の栽培をスタートしました(写真1)。

当然、病院スタッフは農業の素人でした。経験が乏しくノウハウもない中で多くの課題に直面しましたが、京都に本社を置くタキイ種苗株式会社(以下「タキイ種苗」という)との出会いが転機となりました。2014年に府内で開催された医療と食に関するシンポジウムで、当グループの管理栄養士がタキイ種苗の研究員と出会い、「より健康的でおいしい野菜を患者様に食べてもらいたい」という病院の考えに同社の共感がいただけたことから、野菜の品種の選び方、圃場の畝作り、収穫時期の見極め方など、専門的な農業指導をいただくようになりました。

やがてその活動は、患者様の目にも留まり、「リハビリとして農作業をやってみたい」「ここで育てた野菜を料理してみたい」といった要望が挙がるようになりました。こうした患者様の声が後押しとなって、リハビリテーションに農作業を導入することを本格的に検討するようになりました。

現在では、主治医の処方に基づき、農作業をリハビリに活用しています(写真2)。活動の幅の広がりとともに、医学的な根拠の積み上げを目的に、当病院と、タキイ種苗、京都府立医科大学との共同研究事業として取り組みを重ねています(現在は、東京科学大学(旧東京医科歯科大学)を含む四者でGFRに関する連携協定を締結)。

3 リハビリテーションにおける農作業の重要性

農作業は、私たち人間にとって、身体的にも精神的にも、非常に多岐にわたるポジティブな影響をもたらすと考えます。GFRでは、この農作業が持つ力を最大限に引き出し、患者様の回復につなげています。

(1)農作業を通じた身体的効果:課題指向型リハビリテーションの実践

農作業は、まさに「課題指向型リハビリテーション」の宝庫です。課題指向型リハビリテーションとは、日常生活で実際に必要となる目標(例えば、コップで水を飲む、ドアノブを回すなど)を設定し、その目標を達成するための動作を反復練習することで、身体機能と日常生活動作(ADL)の両方が向上することを目指すリハビリテーションの方法です。

圃場での一連の作業は、単調な反復運動ではなく、具体的な目的達成のために多様な身体活動を必要とします(写真3)。

ア 全身運動とバランス能力の向上

圃場を歩く、しゃがむ、立ち上がる、水やりをする、収穫物を運ぶといった動作は、筋力、体幹の安定性、バランス能力を自然と鍛えます。特に屋外の不整地での活動は、屋内の訓練では得られない実用的な歩行能力の向上につながります。農園は、車いすでも走行しやすいよう、全ての通路にシートが敷いてあるため、歩行が困難な患者様も安心して参加できます。

イ 手指の巧緻(こうち)性と協調性の発達

種を蒔く、苗を植える、雑草を抜く、はさみで収穫するといった細かな作業は、手指の細かい動き(巧緻性)や、両手を同時に使う(協調性)能力を高めます。例えば、豆類の収穫では、「ぷっくり膨らんできたなあ!」「これはまだかな」と目で見て判断し(高次脳機能)、狙い定めたものを指でつまみ、手首をひねって収穫するなど、一つ一つのプロセスに目的意識を持って取り組んでいただきます。これは、日常生活動作(食事、着替えなど)の自立に直結する重要な要素です。

ウ 持久力と体力向上

圃場での作業は、楽しみながら自然に持久力や体力が向上することにつながります。患者様自身も「今日はここまでできた!」という達成感を味わいやすく、リハビリテーションへのモチベーション維持にもつながります。従来のリハビリテーションとは異なり、農作業は「野菜を育てる」「収穫する」という明確な目的があるため、患者様は自発的に身体を動かし、目標に向かって取り組む意欲が引き出されます。

(2)野菜を育てる楽しさや土や自然に触れる喜び:心理的・情緒的効果

農作業は、身体だけでなく、患者様の心にも深く働きかけるため、精神的な健康増進に寄与します。

ア ストレス軽減とリラクゼーション効果

大原の豊かな自然の中で、土の匂いを嗅ぎ、風を感じ、鳥のさえずりを聞くことは、五感を刺激し、心の緊張を和らげます。

イ 自己肯定感と達成感の醸成

自分の手で種を蒔き、水を与え、丹精込めて育てた作物が実り、収穫できた時の喜びは、何物にも代えがたい達成感と自己肯定感をもたらします。病気や障害によって失われた自信を取り戻し、「自分にもできる」という感覚を育む上で、この経験は非常に重要です。

ウ 季節感と生活リズムの回復

入院生活で単調になりがちな生活にリズムと変化をもたらし、季節感を味わうことで、社会復帰に向けた心の準備にもつながります。

エ コミュニケーションの促進

医療スタッフや他の患者様と共に作業を行う中で、自然な会話が生まれ、他者との協調性や社会性が育まれます。互いに助け合い、成長を喜び合う体験は、孤立感を解消し、新たな人間関係を築くきっかけにもなります。

このように、農作業は身体的な機能回復だけでなく、精神的な安定と回復、そして社会性の再構築に不可欠な要素を提供します。心身は密接に結びついており、農作業はその両面に良い影響を与える、相乗効果を生み出していると言えるでしょう。

(1)農作業を通じた身体的効果:課題指向型リハビリテーションの実践

農作業は、まさに「課題指向型リハビリテーション」の宝庫です。課題指向型リハビリテーションとは、日常生活で実際に必要となる目標(例えば、コップで水を飲む、ドアノブを回すなど)を設定し、その目標を達成するための動作を反復練習することで、身体機能と日常生活動作(ADL)の両方が向上することを目指すリハビリテーションの方法です。

圃場での一連の作業は、単調な反復運動ではなく、具体的な目的達成のために多様な身体活動を必要とします(写真3)。

ア 全身運動とバランス能力の向上

圃場を歩く、しゃがむ、立ち上がる、水やりをする、収穫物を運ぶといった動作は、筋力、体幹の安定性、バランス能力を自然と鍛えます。特に屋外の不整地での活動は、屋内の訓練では得られない実用的な歩行能力の向上につながります。農園は、車いすでも走行しやすいよう、全ての通路にシートが敷いてあるため、歩行が困難な患者様も安心して参加できます。

イ 手指の巧緻(こうち)性と協調性の発達

種を蒔く、苗を植える、雑草を抜く、はさみで収穫するといった細かな作業は、手指の細かい動き(巧緻性)や、両手を同時に使う(協調性)能力を高めます。例えば、豆類の収穫では、「ぷっくり膨らんできたなあ!」「これはまだかな」と目で見て判断し(高次脳機能)、狙い定めたものを指でつまみ、手首をひねって収穫するなど、一つ一つのプロセスに目的意識を持って取り組んでいただきます。これは、日常生活動作(食事、着替えなど)の自立に直結する重要な要素です。

ウ 持久力と体力向上

圃場での作業は、楽しみながら自然に持久力や体力が向上することにつながります。患者様自身も「今日はここまでできた!」という達成感を味わいやすく、リハビリテーションへのモチベーション維持にもつながります。従来のリハビリテーションとは異なり、農作業は「野菜を育てる」「収穫する」という明確な目的があるため、患者様は自発的に身体を動かし、目標に向かって取り組む意欲が引き出されます。

(2)野菜を育てる楽しさや土や自然に触れる喜び:心理的・情緒的効果

農作業は、身体だけでなく、患者様の心にも深く働きかけるため、精神的な健康増進に寄与します。

ア ストレス軽減とリラクゼーション効果

大原の豊かな自然の中で、土の匂いを嗅ぎ、風を感じ、鳥のさえずりを聞くことは、五感を刺激し、心の緊張を和らげます。

イ 自己肯定感と達成感の醸成

自分の手で種を蒔き、水を与え、丹精込めて育てた作物が実り、収穫できた時の喜びは、何物にも代えがたい達成感と自己肯定感をもたらします。病気や障害によって失われた自信を取り戻し、「自分にもできる」という感覚を育む上で、この経験は非常に重要です。

ウ 季節感と生活リズムの回復

入院生活で単調になりがちな生活にリズムと変化をもたらし、季節感を味わうことで、社会復帰に向けた心の準備にもつながります。

エ コミュニケーションの促進

医療スタッフや他の患者様と共に作業を行う中で、自然な会話が生まれ、他者との協調性や社会性が育まれます。互いに助け合い、成長を喜び合う体験は、孤立感を解消し、新たな人間関係を築くきっかけにもなります。

このように、農作業は身体的な機能回復だけでなく、精神的な安定と回復、そして社会性の再構築に不可欠な要素を提供します。心身は密接に結びついており、農作業はその両面に良い影響を与える、相乗効果を生み出していると言えるでしょう。

4 さまざまな工夫~タキイ種苗の指導による圃場の設計や職員による手作りの道具~

安全にリハビリテーション訓練ができるよう、タキイ種苗の指導を受けながら圃場の設計にはさまざまな工夫を施しています。

(1)畝の高さ

水はけを良くするために畝を高くし、畝溝を作らない設計にすることで、車いすのまま作物に近付けるようにしました。

(2)通路の幅

セラピスト(理学療法士などのリハビリスタッフ)が患者様に寄り添って訓練することや、車いすのまま作業することを想定し、通路幅は1.2~1.5メートルと広めに設計しました。また、圃場の一面にシートを張ることで、泥濘の発生を防ぎ、雨上りの歩行も可能になりました。

(3)道具

車いすのままでも播種作業ができるよう、職員手作りの道具を用意しました(写真4)。これにより、しゃがみ動作ができない患者様も、リハビリに参加できるようになりました。

(4)支柱の工夫

つる性野菜の支柱をアーチ状に組み、車いすや立位のままでも作物に手が伸ばすことができるようにしました(写真5)。夏場の日差し除けにもなり、グリーン・トンネルとして親しまれています。

(1)畝の高さ

水はけを良くするために畝を高くし、畝溝を作らない設計にすることで、車いすのまま作物に近付けるようにしました。

(2)通路の幅

セラピスト(理学療法士などのリハビリスタッフ)が患者様に寄り添って訓練することや、車いすのまま作業することを想定し、通路幅は1.2~1.5メートルと広めに設計しました。また、圃場の一面にシートを張ることで、泥濘の発生を防ぎ、雨上りの歩行も可能になりました。

(3)道具

車いすのままでも播種作業ができるよう、職員手作りの道具を用意しました(写真4)。これにより、しゃがみ動作ができない患者様も、リハビリに参加できるようになりました。

(4)支柱の工夫

つる性野菜の支柱をアーチ状に組み、車いすや立位のままでも作物に手が伸ばすことができるようにしました(写真5)。夏場の日差し除けにもなり、グリーン・トンネルとして親しまれています。

5 年間スケジュール

圃場での農作業に加え、かんしょやたまねぎの皮むきなど、収穫した作物を使って室内でできるリハビリテーショも実施しています。また、安定した収穫量が確保できる野菜は、病院食として提供し、十分な収穫量が確保できない野菜は、グループ内の別施設で提供したり、GFRの認知拡大を目的とした職員向けイベントなどで利用したりしています。

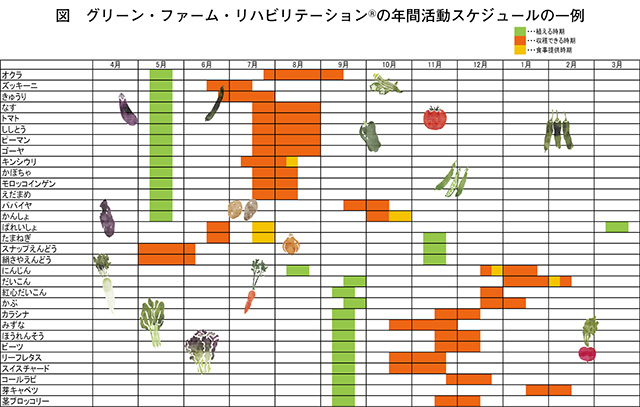

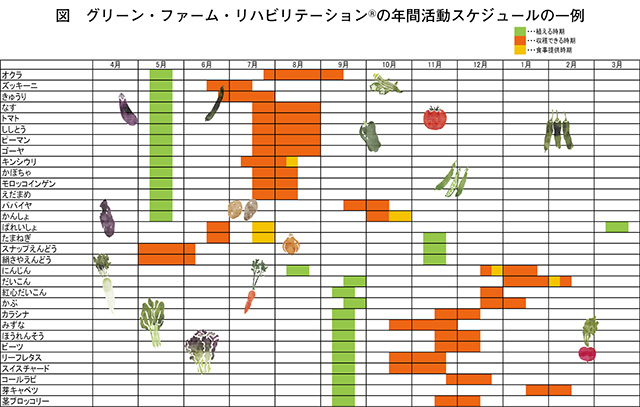

図は患者様が関わる主な年間活動スケジュールです。

(1)春(3~5月):

〇種まき・苗植え:ばれいしょ(3月)、トマト、きゅうりなどの夏野菜(5月)。

〇収穫:スナップえんどう、絹さやえんどうなど。

〇写真撮影:農園内の菜の花畑前にフォトスポットを設け、記念撮影。撮影した写真はプリントアウトして患者様へプレゼントする。

(2)夏(6~8月):

〇収穫:ばれいしょ、たまねぎ、トマト、なす、きゅうり、オクラ、ししとう、ピーマン、モロッコインゲンなど、夏野菜の最盛期。

〇室内での作業:ばれいしょ、たまねぎの皮むき。

〇食事提供:7月にばれいしょとたまねぎを使ったビシソワーズを病院食として提供。

(3)秋(9~11月):

〇種まき・苗植え:だいこん、かぶ、ブロッコリーなどの秋冬野菜。

〇収穫:夏野菜の一部(オクラ)、かんしょ。

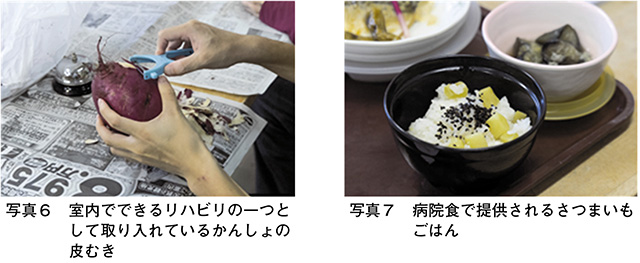

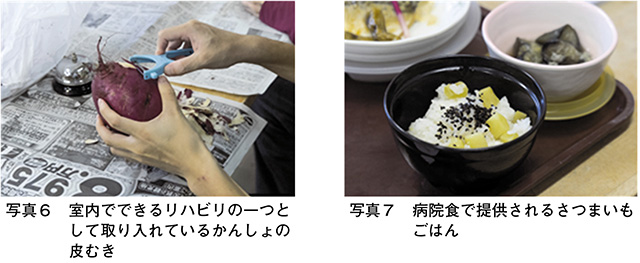

〇室内での作業:かんしょの皮むき(写真6)、かんしょを使ったレクリエーション(芋版づくり、芋版を使ったクリスマスカード作り)。

〇食事提供:さつまいもごはん(写真7)

(4)冬(12月~翌2月):

〇食事提供:クリスマスににんじんのポタージュスープを提供。2月3日に地域の行事「大根焚き(注3)」にあやかった節分の行事食として農園のだいこんを炊いて提供。

〇収穫:にんじん、だいこん、茎ブロッコリー、芽キャベツなど。

〇室内での作業:芽キャベツを茎から外す作業。

注3:京都の大原三千院では、無病息災・開運招福を願って、毎年2月の初午に合わせて大根焚きの無料接待がある。

このように、年間を通じてさまざまな作業や行事があるため、患者様は季節の移ろいを感じながら、意欲的にリハビリテーションに取り組むことができます。

図は患者様が関わる主な年間活動スケジュールです。

(1)春(3~5月):

〇種まき・苗植え:ばれいしょ(3月)、トマト、きゅうりなどの夏野菜(5月)。

〇収穫:スナップえんどう、絹さやえんどうなど。

〇写真撮影:農園内の菜の花畑前にフォトスポットを設け、記念撮影。撮影した写真はプリントアウトして患者様へプレゼントする。

(2)夏(6~8月):

〇収穫:ばれいしょ、たまねぎ、トマト、なす、きゅうり、オクラ、ししとう、ピーマン、モロッコインゲンなど、夏野菜の最盛期。

〇室内での作業:ばれいしょ、たまねぎの皮むき。

〇食事提供:7月にばれいしょとたまねぎを使ったビシソワーズを病院食として提供。

(3)秋(9~11月):

〇種まき・苗植え:だいこん、かぶ、ブロッコリーなどの秋冬野菜。

〇収穫:夏野菜の一部(オクラ)、かんしょ。

〇室内での作業:かんしょの皮むき(写真6)、かんしょを使ったレクリエーション(芋版づくり、芋版を使ったクリスマスカード作り)。

〇食事提供:さつまいもごはん(写真7)

(4)冬(12月~翌2月):

〇食事提供:クリスマスににんじんのポタージュスープを提供。2月3日に地域の行事「大根焚き(注3)」にあやかった節分の行事食として農園のだいこんを炊いて提供。

〇収穫:にんじん、だいこん、茎ブロッコリー、芽キャベツなど。

〇室内での作業:芽キャベツを茎から外す作業。

注3:京都の大原三千院では、無病息災・開運招福を願って、毎年2月の初午に合わせて大根焚きの無料接待がある。

このように、年間を通じてさまざまな作業や行事があるため、患者様は季節の移ろいを感じながら、意欲的にリハビリテーションに取り組むことができます。

6 GFRの反響

GFRは、開始以降、患者様とそのご家族、京都大原記念病院に就職を考えている就職活動中の学生などから大きな反響があります。

(1)さまざまな方面からの反応

最も顕著なのは、患者様の意欲の向上です。従来の訓練室でのリハビリでは、時にその単調さからモチベーションが低下することもありましたが、農作業には「野菜を育てる」「収穫する」という具体的な目的があるため、自ら進んで活動に取り組む患者様が多く見られます。

ア 「生きる喜び」の再発見

「外に出るのは気持ちがいい」「植物の成長を見るのが楽しみ」といった声が患者様から多く聞かれます。病気や障害で失われた生活の張りを取り戻し、「生きる喜び」を再発見する患者様も少なくありません。

イ 前向きな姿勢への変化

自然の中で五感を刺激し、達成感を味わうことで、精神的な安定と回復が促されています。

ウ 就活生からの反応

GFRの取り組みは、就職活動中の学生からも大きな反響をいただき、「GFRに興味がある」という職員が毎年入職しています。

(2)収穫した野菜を使った病院食から得られる効果

農園で比較的安定した収穫量が確保できる作物(ばれいしょやかんしょなど)については、病院食として提供されます。患者様自ら種や苗を植え、成長を見守り、収穫した野菜を食すことは、大きな達成感と喜びを感じることができます。

ア 食の充実と食欲増進

自分で育てた野菜が食卓に並ぶ喜びは格別で、「自分が育てた野菜だからおいしい!」と残さず食べる患者様も多く見られます。収穫したかんしょは、さつまいもごはんや大学芋などにおいしく調理され、冬には農園で収穫しただいこんを使った「大根焚き」を節分の行事食として提供するなど、工夫を凝らしています。

イ 食育効果

患者様自身が農作業を通じて野菜の成長過程を体験し、収穫した野菜を食べることで、食への関心や感謝の気持ちが深まります。これは、退院後の健康的な食生活への意識付けにもつながります。

GFRは、単に身体を動かすだけでなく、五感を刺激し、心を豊かにし、食を通じて身体の内側からも回復を促す、まさに全人的なリハビリテーションと言えるでしょう。

(1)さまざまな方面からの反応

最も顕著なのは、患者様の意欲の向上です。従来の訓練室でのリハビリでは、時にその単調さからモチベーションが低下することもありましたが、農作業には「野菜を育てる」「収穫する」という具体的な目的があるため、自ら進んで活動に取り組む患者様が多く見られます。

ア 「生きる喜び」の再発見

「外に出るのは気持ちがいい」「植物の成長を見るのが楽しみ」といった声が患者様から多く聞かれます。病気や障害で失われた生活の張りを取り戻し、「生きる喜び」を再発見する患者様も少なくありません。

イ 前向きな姿勢への変化

自然の中で五感を刺激し、達成感を味わうことで、精神的な安定と回復が促されています。

ウ 就活生からの反応

GFRの取り組みは、就職活動中の学生からも大きな反響をいただき、「GFRに興味がある」という職員が毎年入職しています。

(2)収穫した野菜を使った病院食から得られる効果

農園で比較的安定した収穫量が確保できる作物(ばれいしょやかんしょなど)については、病院食として提供されます。患者様自ら種や苗を植え、成長を見守り、収穫した野菜を食すことは、大きな達成感と喜びを感じることができます。

ア 食の充実と食欲増進

自分で育てた野菜が食卓に並ぶ喜びは格別で、「自分が育てた野菜だからおいしい!」と残さず食べる患者様も多く見られます。収穫したかんしょは、さつまいもごはんや大学芋などにおいしく調理され、冬には農園で収穫しただいこんを使った「大根焚き」を節分の行事食として提供するなど、工夫を凝らしています。

イ 食育効果

患者様自身が農作業を通じて野菜の成長過程を体験し、収穫した野菜を食べることで、食への関心や感謝の気持ちが深まります。これは、退院後の健康的な食生活への意識付けにもつながります。

GFRは、単に身体を動かすだけでなく、五感を刺激し、心を豊かにし、食を通じて身体の内側からも回復を促す、まさに全人的なリハビリテーションと言えるでしょう。

7 今後について

GFRは、その有効性が実証されつつありますが、より一層の発展と普及のためには、現在進行中の東京科学大学、京都府立医科大学、タキイ種苗との共同研究を継続し、GFRの医学的・心理学的効果に関するより確かなエビデンスを積み重ねていくことが重要です。その成果を学会などで広く発信し、GFRの科学的根拠を確立したいと考えています。

また、気象条件への対応という課題もあります。屋外での農作業は、天候に左右されるため、悪天候時の代替プログラムの充実や、猛暑・厳冬期への対策などが今後の検討課題です。

また、気象条件への対応という課題もあります。屋外での農作業は、天候に左右されるため、悪天候時の代替プログラムの充実や、猛暑・厳冬期への対策などが今後の検討課題です。

8 おわりに

グリーン・ファーム・リハビリテーション®(GFR)は、医療と農業という異なる分野が手を取り合うことで、新たな価値が生まれることを教えてくれています。これは、現在の日本社会が直面するさまざまな課題に対し、分野横断的な視点で解決策を探る重要性やそのヒントにもなります。

読者の皆様には、「農」が、単なる食料生産にとどまらず、人間の心身の健康、ひいては社会全体のウェルビーイング(個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念)に貢献し得る無限の可能性を秘めていることを、改めて感じていただけたのではないでしょうか。今後も私たちのGFRの活動にご期待・ご注目いただけますと幸いです。

岡本 彩香(おかもと あやか)

京都大原記念病院 医師

【略歴】

川崎医科大学卒。初期臨床研修後、京都府立医科大学系列のリハビリテーション病院を経て、2014年 京都大原記念病院 入職。現在に至る。日本リハビリテーション医学会認定臨床医。

読者の皆様には、「農」が、単なる食料生産にとどまらず、人間の心身の健康、ひいては社会全体のウェルビーイング(個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念)に貢献し得る無限の可能性を秘めていることを、改めて感じていただけたのではないでしょうか。今後も私たちのGFRの活動にご期待・ご注目いただけますと幸いです。

岡本 彩香(おかもと あやか)

京都大原記念病院 医師

【略歴】

川崎医科大学卒。初期臨床研修後、京都府立医科大学系列のリハビリテーション病院を経て、2014年 京都大原記念病院 入職。現在に至る。日本リハビリテーション医学会認定臨床医。