ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 夏の記録的高温に係る影響と全国の産地において効果のあった適応策等の 状況について

農林水産省 農産局 農業環境対策課 地球温暖化対策推進班

1 はじめに

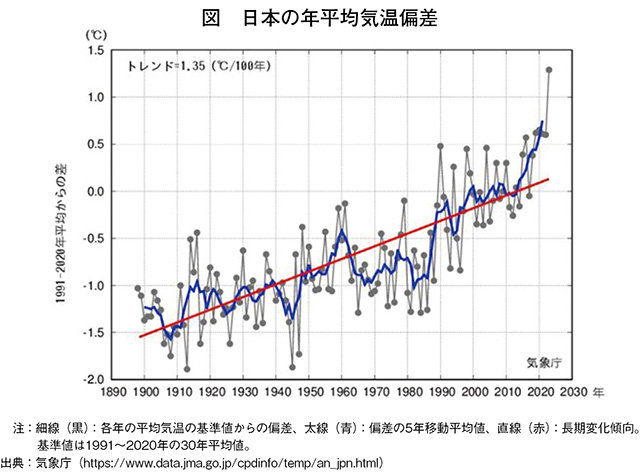

日本の平均気温はさまざまに変動しながら100年当たり1.40℃の割合で上昇し、1990年以降、高温となる年が増えています(図)。特に令和5年、6年の夏は記録的な高温であり、多くの農作物に影響がありました。

農林水産業は、気候変動の影響を受けやすい産業です。令和5年の水稲の品質の低下が記憶に新しいところですが、地球温暖化が農作物に与える影響としては、農産物の生育障害や品質低下、気温上昇に伴う栽培適地の変化、病害虫発生の増加や生息域の拡大などが想定されています。

農林水産省では毎年度、都道府県(以下「県」という。)の協力を得て「地球温暖化影響調査レポート」を取りまとめており、地球温暖化による高温等の影響や、それに対する適応策等を公表しております。本稿では、令和6年9月に公表した「令和5年地球温暖化影響調査レポート」と、令和7年3月に公表した「令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート」について、それぞれ野菜の部分を抜粋してご紹介します。

農林水産業は、気候変動の影響を受けやすい産業です。令和5年の水稲の品質の低下が記憶に新しいところですが、地球温暖化が農作物に与える影響としては、農産物の生育障害や品質低下、気温上昇に伴う栽培適地の変化、病害虫発生の増加や生息域の拡大などが想定されています。

農林水産省では毎年度、都道府県(以下「県」という。)の協力を得て「地球温暖化影響調査レポート」を取りまとめており、地球温暖化による高温等の影響や、それに対する適応策等を公表しております。本稿では、令和6年9月に公表した「令和5年地球温暖化影響調査レポート」と、令和7年3月に公表した「令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート」について、それぞれ野菜の部分を抜粋してご紹介します。

2 地球温暖化の影響

例年、地球温暖化の影響発生の報告が多い野菜は、トマトといちごです。

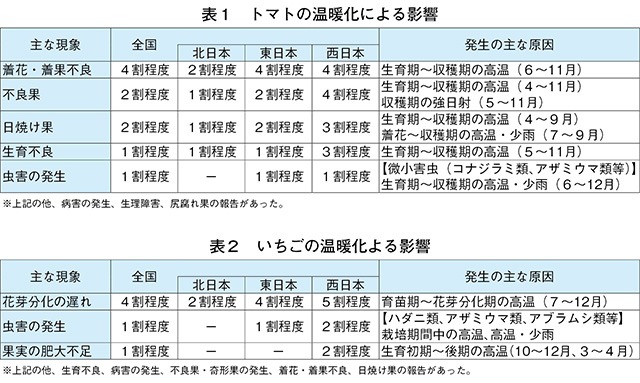

トマトは、高温による着花・着果不良の発生による影響が、令和4年と比べて令和5年は大きく、全国では4割程度見られました。また、不良果や日焼け果、生育不良による影響などが見られました(表1)。

いちごは育苗期から花芽分化期の高温により、花芽分化の遅れの発生による影響が大きく、全国では4割程度見られました。また、虫害の発生や果実の肥大不足による影響が見られました(表2)。

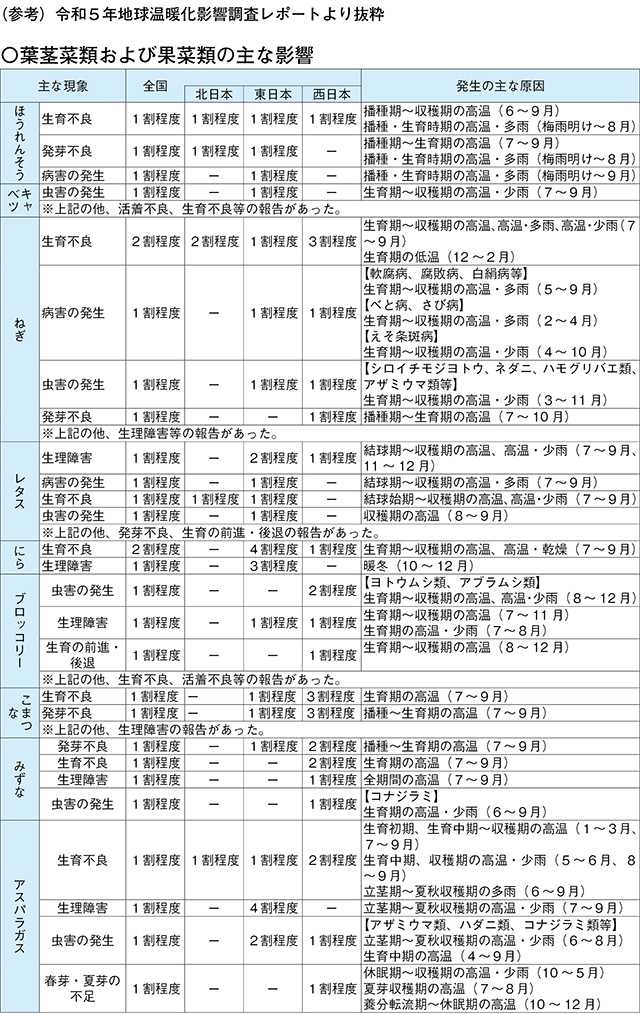

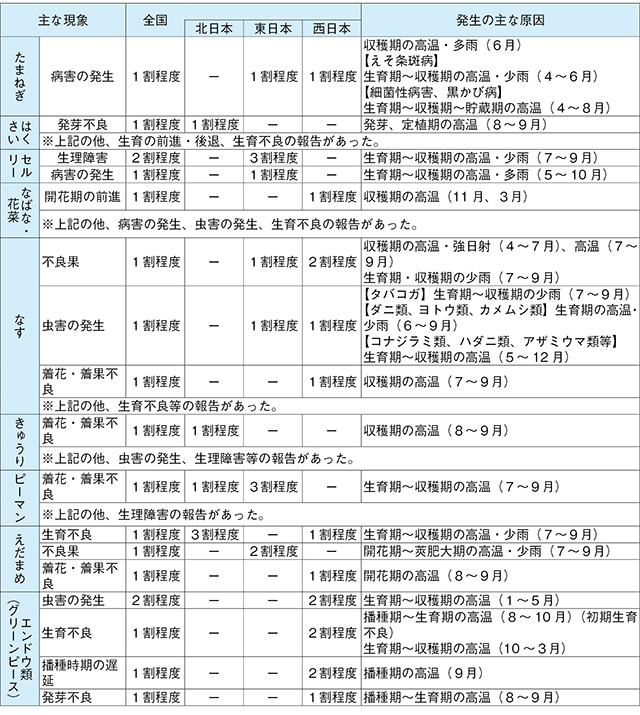

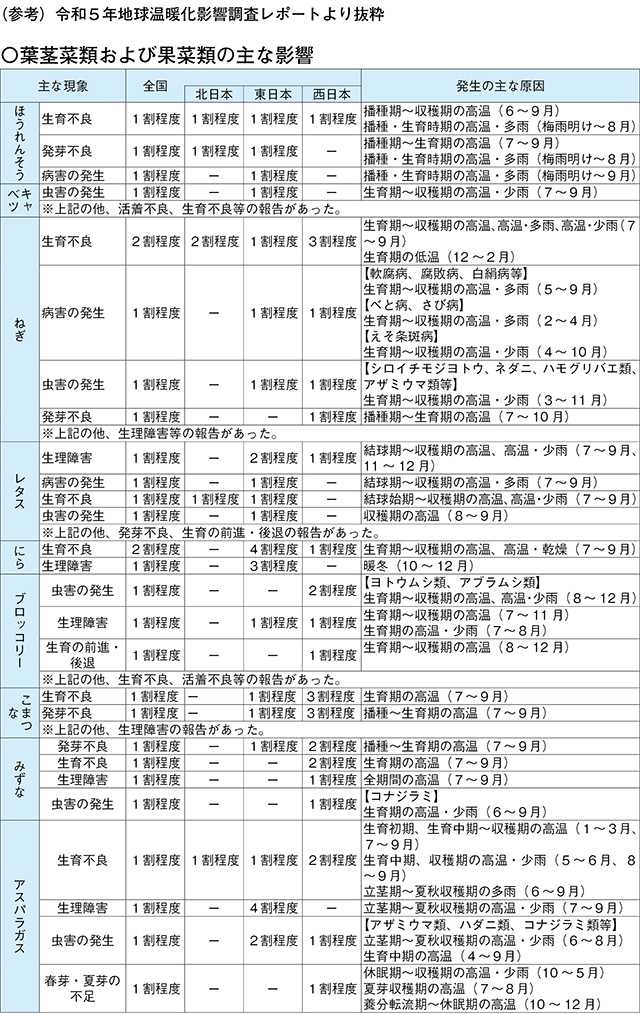

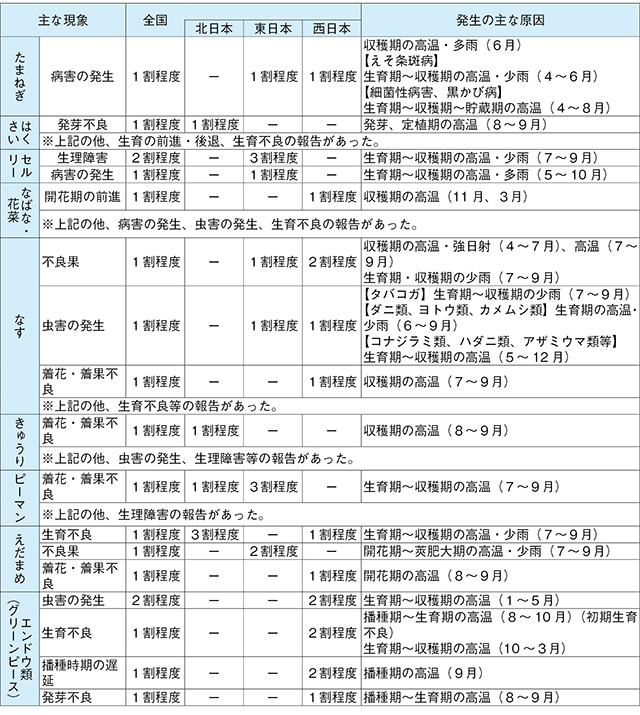

そのほかの野菜については、ほうれんそう、ねぎ等の葉茎菜類では、生育不良や発芽不良、虫害、病害の発生による影響が多くの品目で見られました。また、なす、きゅうり、ピーマン等の果菜類では、着花・着果不良の発生による影響が見られました。

トマトは、高温による着花・着果不良の発生による影響が、令和4年と比べて令和5年は大きく、全国では4割程度見られました。また、不良果や日焼け果、生育不良による影響などが見られました(表1)。

いちごは育苗期から花芽分化期の高温により、花芽分化の遅れの発生による影響が大きく、全国では4割程度見られました。また、虫害の発生や果実の肥大不足による影響が見られました(表2)。

そのほかの野菜については、ほうれんそう、ねぎ等の葉茎菜類では、生育不良や発芽不良、虫害、病害の発生による影響が多くの品目で見られました。また、なす、きゅうり、ピーマン等の果菜類では、着花・着果不良の発生による影響が見られました。

3 緩和策と適応策

気候変動対策には、「緩和策」と「適応策」という2本の柱があります。

このうち、「緩和策」とは、地球温暖化の原因となっている温室効果ガス(二酸化炭素やメタンなど)の排出削減とその吸収対策です。例えば、施設園芸における省エネ設備(燃油に依存しない加温技術の導入)や省エネ農機の普及、中干し期間の延長などによる水田からのメタン削減などの取り組みが農業分野における緩和策です。

他方、「適応策」とは、既に生じている、またはこれから生じるであろう地球温暖化の影響に備え、被害を軽減・回避する対策です。例えば、換気、かん水の実施や施設栽培への細霧冷房装置・遮熱性の高い被覆資材の利用、高温耐性品種の導入などの取り組みがこれに当たります。

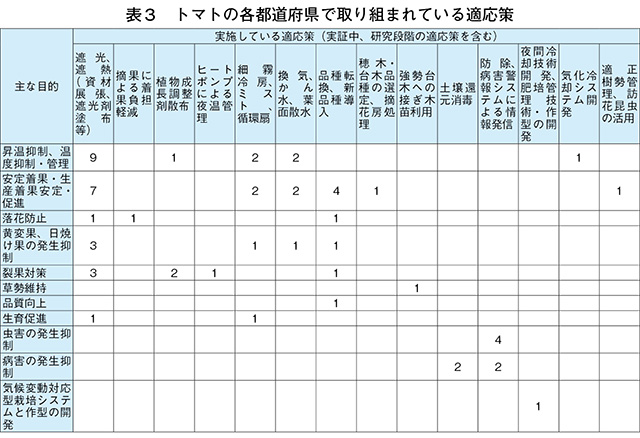

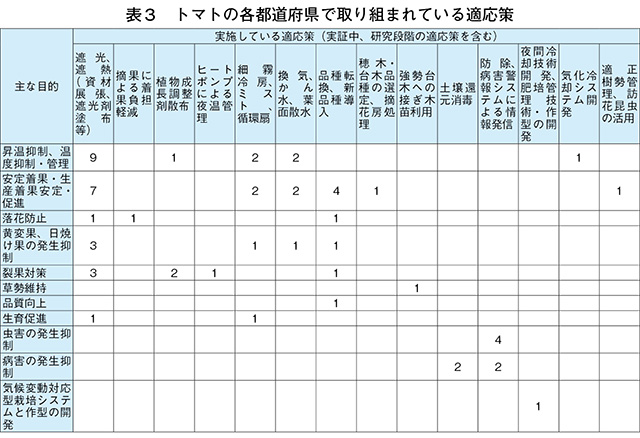

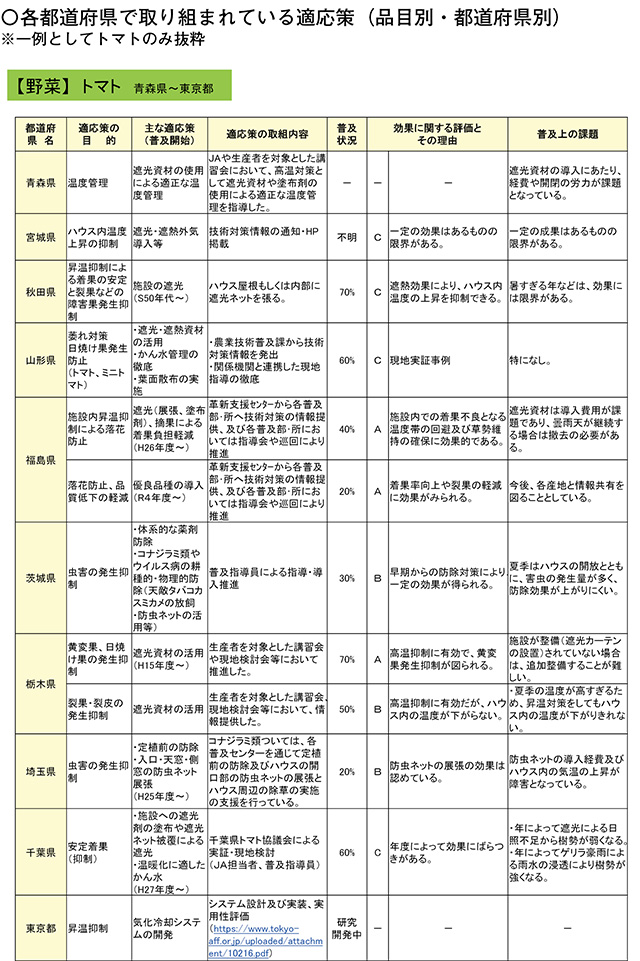

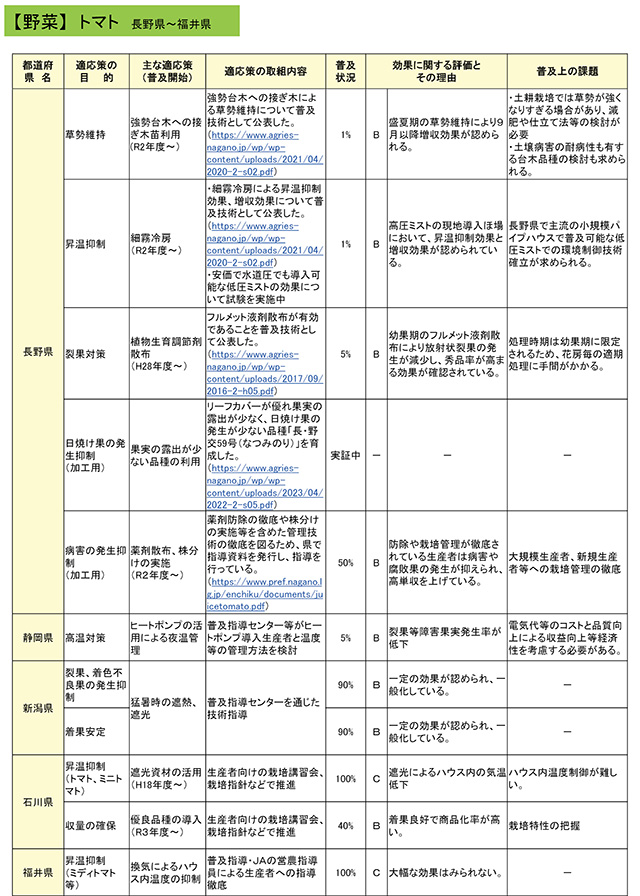

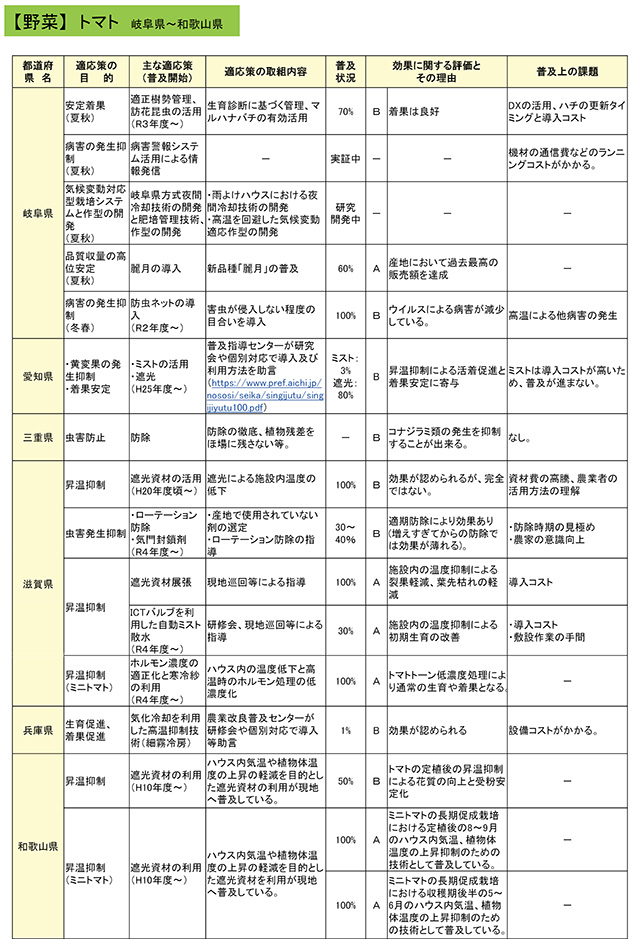

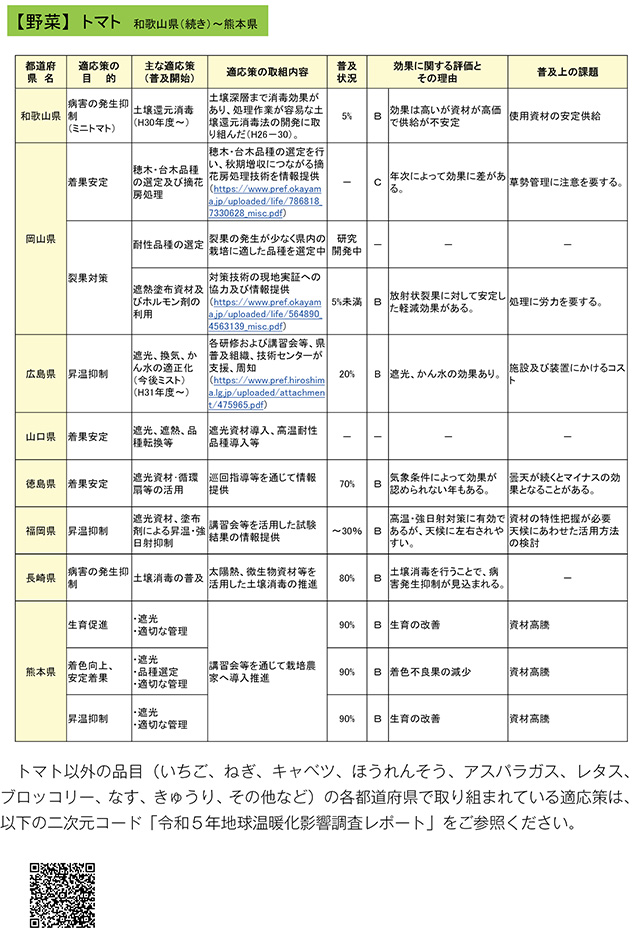

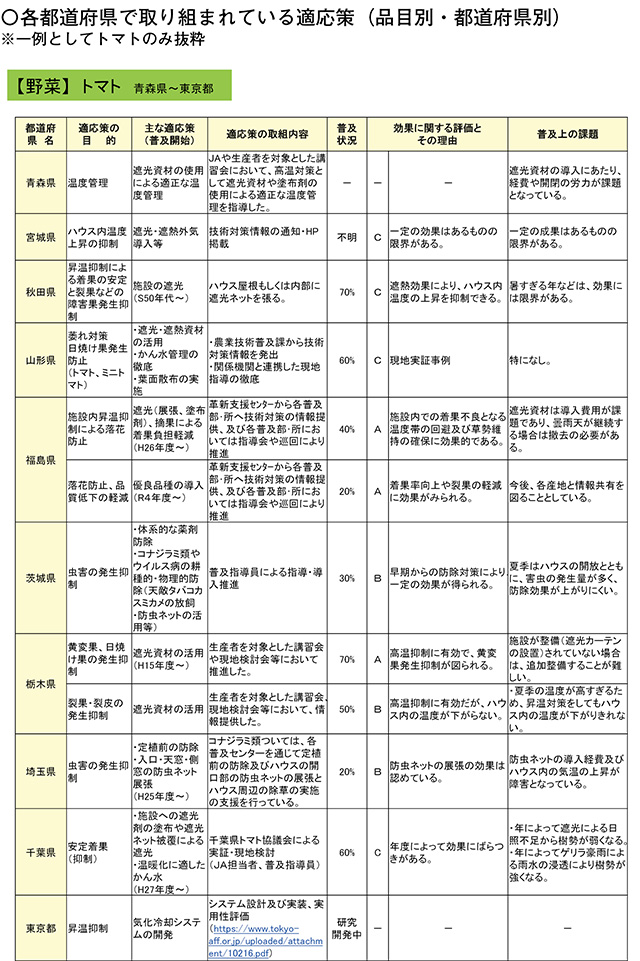

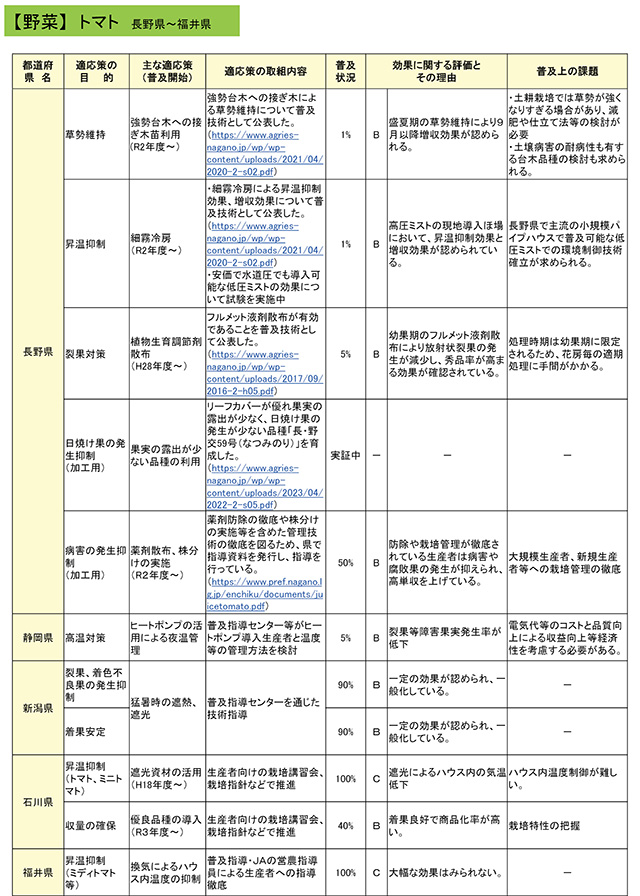

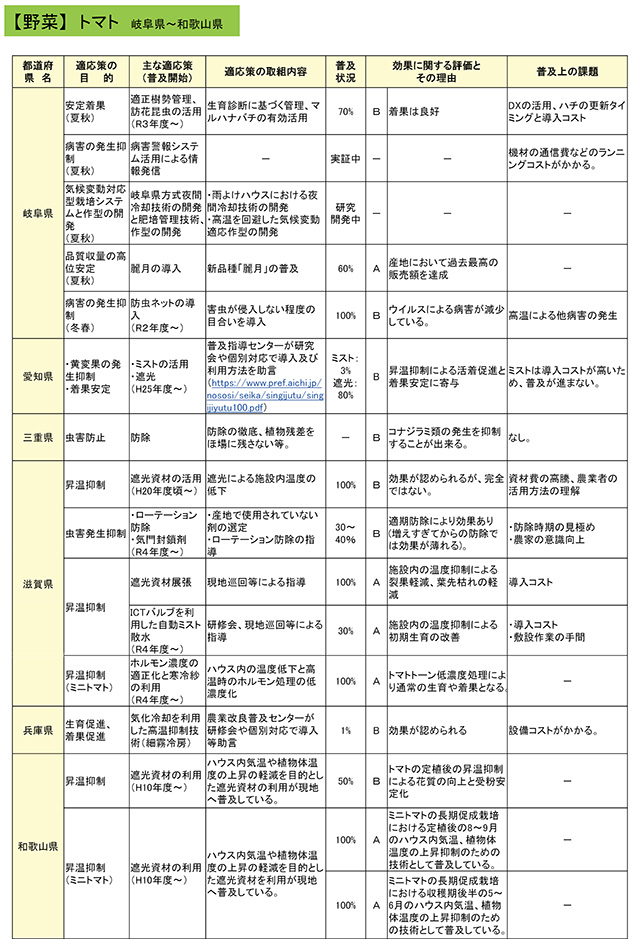

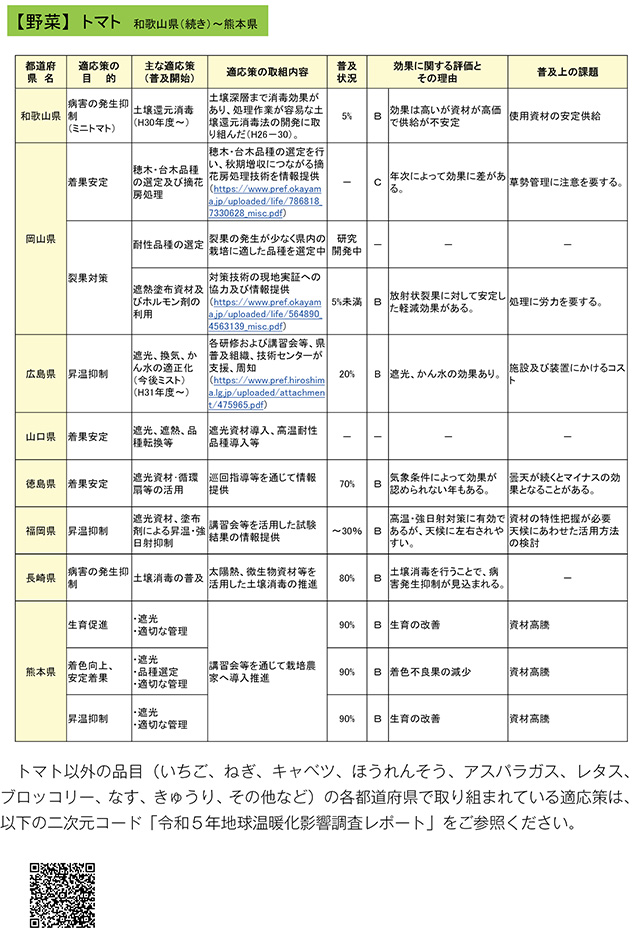

トマトの適応策としては、昇温抑制、安定着果・生産等の対策として、遮光、遮熱資材の活用、換気、かん水、細霧冷房などが行われています(表3)。なお、報告の中では、各種資材・設備の導入にはコストや労力がかかるほか、天候に応じた栽培管理の徹底が普及上の課題として挙げられています。また、「令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート」においては、一部の県から裂果防止の適応策として、果梗捻枝(注)の技術が報告されています。

(注)果梗を捻って枝を曲げたり、ペンチで潰したりすることで、裂果を防止する技術。

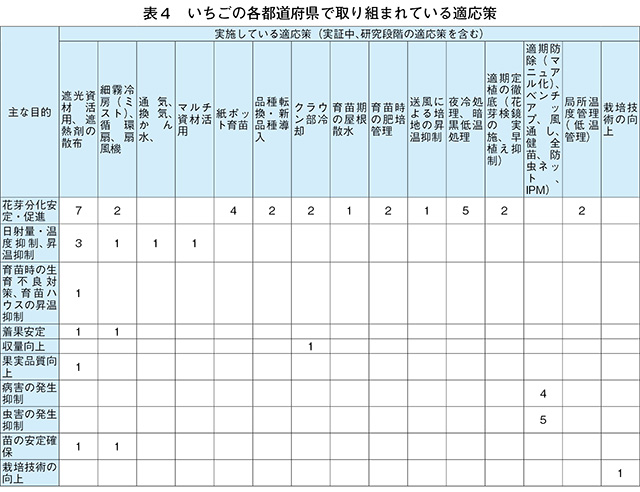

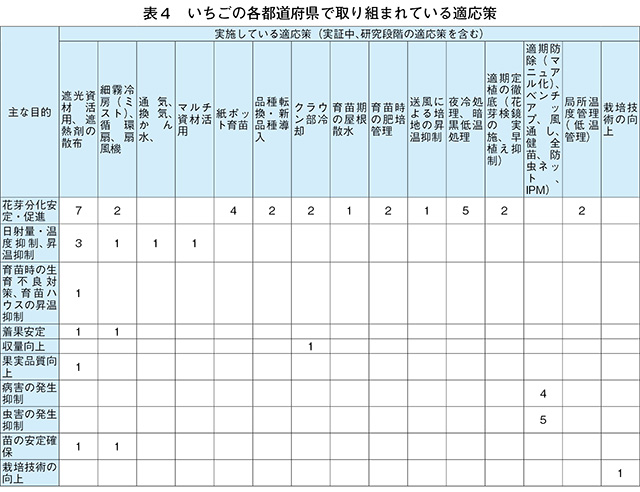

いちごの適応策としては、花芽分化の安定・促進への対策として、遮光資材の活用、遮熱剤の散布、細霧冷房、新品種導入、クラウン部(いちごの成長点が集中する株元)冷却、培地の昇温抑制などが行われています(表4)。なお、いちごにおいても各種資材・設備を必要とする対策では、導入コストや労力の増加が普及上の課題となっています。

そのほかの野菜については、施設で栽培されている品目は遮光、換気等の栽培管理が適応策として報告されています。また、施設、露地の両方ともかん水や品種の選定、病害虫の適期防除が報告されています(参考)。

このうち、「緩和策」とは、地球温暖化の原因となっている温室効果ガス(二酸化炭素やメタンなど)の排出削減とその吸収対策です。例えば、施設園芸における省エネ設備(燃油に依存しない加温技術の導入)や省エネ農機の普及、中干し期間の延長などによる水田からのメタン削減などの取り組みが農業分野における緩和策です。

他方、「適応策」とは、既に生じている、またはこれから生じるであろう地球温暖化の影響に備え、被害を軽減・回避する対策です。例えば、換気、かん水の実施や施設栽培への細霧冷房装置・遮熱性の高い被覆資材の利用、高温耐性品種の導入などの取り組みがこれに当たります。

トマトの適応策としては、昇温抑制、安定着果・生産等の対策として、遮光、遮熱資材の活用、換気、かん水、細霧冷房などが行われています(表3)。なお、報告の中では、各種資材・設備の導入にはコストや労力がかかるほか、天候に応じた栽培管理の徹底が普及上の課題として挙げられています。また、「令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート」においては、一部の県から裂果防止の適応策として、果梗捻枝(注)の技術が報告されています。

(注)果梗を捻って枝を曲げたり、ペンチで潰したりすることで、裂果を防止する技術。

いちごの適応策としては、花芽分化の安定・促進への対策として、遮光資材の活用、遮熱剤の散布、細霧冷房、新品種導入、クラウン部(いちごの成長点が集中する株元)冷却、培地の昇温抑制などが行われています(表4)。なお、いちごにおいても各種資材・設備を必要とする対策では、導入コストや労力の増加が普及上の課題となっています。

そのほかの野菜については、施設で栽培されている品目は遮光、換気等の栽培管理が適応策として報告されています。また、施設、露地の両方ともかん水や品種の選定、病害虫の適期防除が報告されています(参考)。

4 おわりに

今回紹介したトマト、いちごを中心とした野菜に関する影響、適応策のほか、各品目の細かい適応策や農業分野の温暖化の影響に関連する情報なども農林水産省のホームページに掲載していますので、ご参照ください。

○令和5年地球温暖化影響調査レポート

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-154.pdf

○令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-158.pdf

これらのほか、参考情報として、農業技術や国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の気候変動に関する取り組み、気候変動や地球温暖化に関するウェブサイト、温暖化のリスクをどう回避していくのか、その際のリスクマネジメントをどう行うのか、中長期的な考え方など「農業生産における気候変動適応ガイド」も紹介していますので、こちらもご活用ください。

○地球温暖化対策

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/index.html

気象条件や生育ステージの類似している品目の適応策などを参考にしていただき、温暖化に伴う影響を回避・軽減する一助になれば幸いです。

○令和5年地球温暖化影響調査レポート

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-154.pdf

○令和5年地球温暖化影響調査レポート

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-154.pdf

○令和6年夏の記録的高温に係る影響と効果のあった適応策等の状況レポート

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-158.pdf

これらのほか、参考情報として、農業技術や国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の気候変動に関する取り組み、気候変動や地球温暖化に関するウェブサイト、温暖化のリスクをどう回避していくのか、その際のリスクマネジメントをどう行うのか、中長期的な考え方など「農業生産における気候変動適応ガイド」も紹介していますので、こちらもご活用ください。

○地球温暖化対策

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/index.html

気象条件や生育ステージの類似している品目の適応策などを参考にしていただき、温暖化に伴う影響を回避・軽減する一助になれば幸いです。

○令和5年地球温暖化影響調査レポート

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-154.pdf