ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 気象の影響などによる入荷過剰・不足時における市場機能の重要性 ~卸売市場による需給調整~

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 教授 木村 彰利

1 はじめに

中央卸売市場をはじめとする卸売市場は生鮮食品、中でも青果物に関しては市場経由率(注1)が高く、生産と消費を結ぶ中心的な流通機構として機能している。また、卸売市場においては生鮮食品の需給実勢を踏まえた価格が形成されるとともに、価格を通じた市場の入荷量などの調整や、卸売市場内で集・分荷活動を行う流通業者による市場間の需給調整も行われている。このような卸売市場は日本独自のシステムであるが、制度設立から長い年月が経過していることもあって、消費者からその仕組みや意義について正しく理解されていないおそれがある。

以上から、本稿においては、青果物を例に流通概要やそれを特徴付ける卸売市場制度、および市場の機能について確認したい。また、卸売市場が果たす需給調整について例示することにより、天候の影響を受けやすい青果物の安定供給の背景にある市場の存在意義を明確にし、その重要性を改めて認識していただきたい。

以上から、本稿においては、青果物を例に流通概要やそれを特徴付ける卸売市場制度、および市場の機能について確認したい。また、卸売市場が果たす需給調整について例示することにより、天候の影響を受けやすい青果物の安定供給の背景にある市場の存在意義を明確にし、その重要性を改めて認識していただきたい。

2 青果物の卸売市場流通の概要

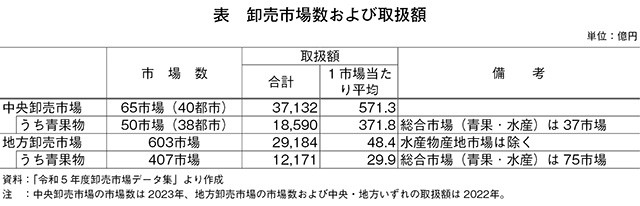

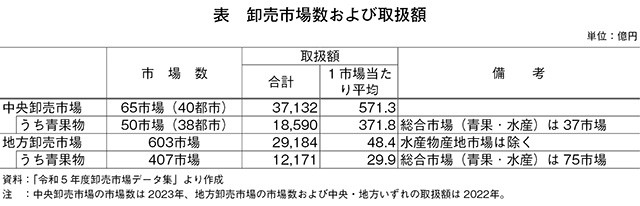

卸売市場は、農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場と都道府県知事の認定を受けた地方卸売市場とに大別される。中央卸売市場については地方公共団体が開設者となっており(注2)、表で示すように、中央卸売市場は全国40都市に合計65市場が配置され、国内の主要都市にはおおむね設置されている(注3)。このうち青果物を取り扱うものは50市場、取扱額の合計は1兆8590億円(2023年)である。また、中央卸売市場は、同一市場で青果物と水産物の両方を扱う総合市場として設置される場合が多く、50市場のうち37市場がこれに該当している。一方、青果物を取り扱う地方卸売市場は407市場あり、取扱額は1兆2171億円(22年)となっている(注4)。青果市場の平均規模は、中央卸売市場が1市場当たり371億8000万円であるのに対し、地方卸売市場は29億9000万円に過ぎず、その差は大きい。

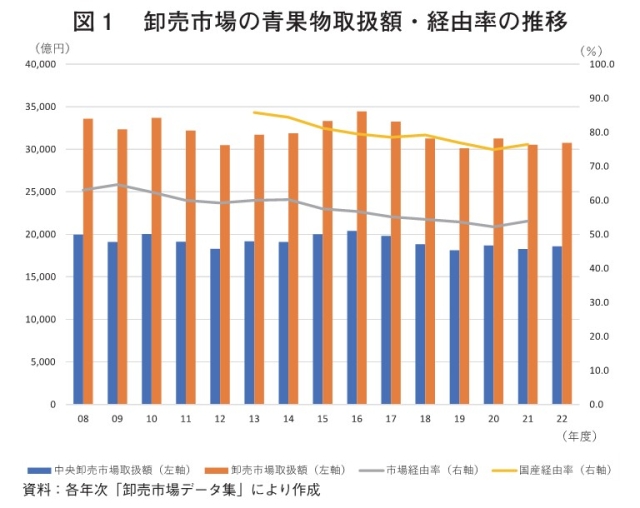

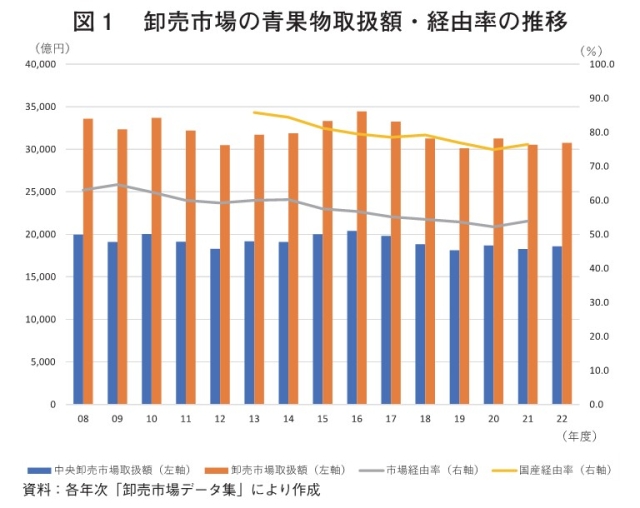

次に、卸売市場における青果物取扱額と市場経由率の経年動向について確認したい。中央と地方を合わせた卸売市場の青果物取扱額は、2008年に3兆3599億円であったが、年度により多少の増減は見られるが微減傾向で推移し、22年には3兆761億円となっている。このうち中央卸売市場についても同様の傾向にあり、08年の1兆9960億円から、22年には1兆8590億円まで減少している(図1)。

このため、青果物の市場経由率も減少傾向にあり、13年は60.0%であったが、21年には53.9%となっている(注5)。しかし、この値は輸入青果物を含んだものであり、これを国産品のみで見ると、13年は85.8%であり、その後数値を落としてはいるが、21年でも76.4%を占めている。以上から、国産青果物に限れば市場経由率は高く維持されており、卸売市場が青果物流通において重要な役割を果たしていることは明らかである。

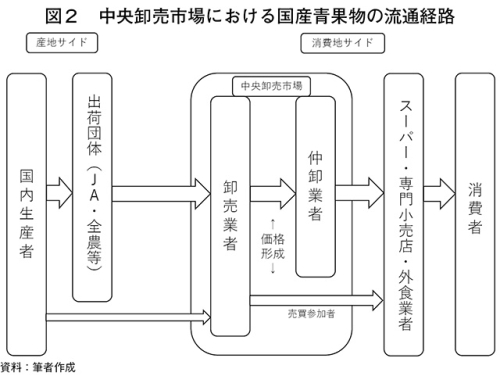

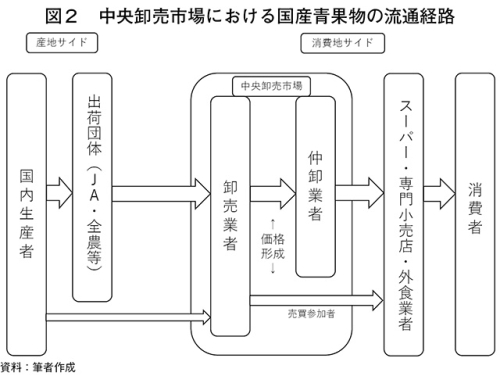

中央卸売市場における国産青果物の一般的な流通経路を示したのが図2である(注6)。多数の国内生産者が生産した青果物は、産地に立地するJA・全農などの出荷団体に集められ、規格ごとに選別した上で消費地に近い卸売市場へと出荷されている。そして、卸売市場では、場内の卸売業者が青果物を集荷するが、この時は原則として買い取りではなく委託により行われている(注7)。その後、青果物は仲卸業者や売買参加者(専門小売店など)へと再販売され、最終的に消費者の元へ供給されることになる。

以上が中央卸売市場を例に見た青果物流通の概要であるが、地方卸売市場についても、仲卸制度がない市場が存在していることを除けば、基本的に同様の仕組みである。

次に、卸売市場における青果物取扱額と市場経由率の経年動向について確認したい。中央と地方を合わせた卸売市場の青果物取扱額は、2008年に3兆3599億円であったが、年度により多少の増減は見られるが微減傾向で推移し、22年には3兆761億円となっている。このうち中央卸売市場についても同様の傾向にあり、08年の1兆9960億円から、22年には1兆8590億円まで減少している(図1)。

このため、青果物の市場経由率も減少傾向にあり、13年は60.0%であったが、21年には53.9%となっている(注5)。しかし、この値は輸入青果物を含んだものであり、これを国産品のみで見ると、13年は85.8%であり、その後数値を落としてはいるが、21年でも76.4%を占めている。以上から、国産青果物に限れば市場経由率は高く維持されており、卸売市場が青果物流通において重要な役割を果たしていることは明らかである。

中央卸売市場における国産青果物の一般的な流通経路を示したのが図2である(注6)。多数の国内生産者が生産した青果物は、産地に立地するJA・全農などの出荷団体に集められ、規格ごとに選別した上で消費地に近い卸売市場へと出荷されている。そして、卸売市場では、場内の卸売業者が青果物を集荷するが、この時は原則として買い取りではなく委託により行われている(注7)。その後、青果物は仲卸業者や売買参加者(専門小売店など)へと再販売され、最終的に消費者の元へ供給されることになる。

以上が中央卸売市場を例に見た青果物流通の概要であるが、地方卸売市場についても、仲卸制度がない市場が存在していることを除けば、基本的に同様の仕組みである。

3 卸売市場の機能

卸売市場は、青果物をはじめとする生鮮食品を扱う中間流通機構であるが、その流通上の機能については、1)集荷(品揃え)機能、2)分荷機能、3)価格形成機能などがあげられる(注8)。

このうち1)の集荷機能は主に卸売業者の機能と言えるが、これは全国(および海外)の出荷者から生鮮食品を集荷することを意味する。中でも青果物は品目数が多いだけでなく、同一品目であっても品種や規格により細分化されることから、実際のアイテム数は膨大なものとなっている。さらに、青果物の生産者や出荷団体は全国にわたって多数・広範囲に存在するだけでなく、周年的に消費される品目は時期ごとに複数産地をリレーしながら継続的な集荷が必要になることから、卸売市場に求められる集荷機能はより高度なものとなる。

一方、2)分荷機能は卸売業者が集荷した青果物がロットの分割を伴いながら仲卸業者や売買参加者へと販売されることを意味しており、仲卸業者はそこからさらにスーパーなどへ再販売している。そして、仲卸業者がスーパーなどに販売する場合、仲卸業者の段階でスーパーの個店を単位とする仕分けや袋詰め・ラッピングなどの加工、市場からスーパーの集配センターや個店までの輸送、保存性の高い品目の一時保管など多様な作業が担われている(注9)。これらは、本来ならばスーパーが行うべき作業を仲卸業者が内部化してきたものと言えるが、近年の小売業における人手不足を踏まえれば、その役割の重要性は高まりつつある。また、仲卸業者が上記の作業を担うことにより、市場に入荷した青果物の仕分け・輸送などが夜間から早朝にかけて行われ、翌朝のスーパー開店時間までには店頭に商品が並べられるなど流通時間の短縮に結びついている。このように、仲卸業者は青果物流通の上で重要な役割を果たしており、彼らが流通に介在する意義は大きい。

最後の3)価格形成機能は、市場に委託集荷された青果物は入荷の段階では価格が確定しておらず、卸売業者が仲卸業者や売買参加者に販売した段階で価格が決定することを意味している。かつて市場では公開制の高いせりが広く行われていたが、現在では事前に行われる卸売業者と仲卸業者等との交渉による相対取引が中心となっている(注10)。しかし、相対取引であっても、仲卸業者などへの販売時に価格形成が行われることに変わりはなく、価格は原則として市場ごとの需給実勢を踏まえて形成されている(注11)。このため、出荷団体等は出荷に当たって複数ある出荷先市場の価格を比較しながら各市場への出荷量を調整することが可能となることから、各市場間に存在する価格差は幾分なりとも是正されることになる。また、価格と消費との関係について付言するならば、後述するように青果物の消費は固定的とはいいながらも、価格高騰時は消費者の購買意欲が抑制されるため需要量は減少し、逆に価格低落時ならば購入量が増加することになるため、いずれの場合も市場価格は平準化の方向に作用することになる。

以上、卸売市場の主要な機能について見てきたが、現在の青果物流通では上記のような機能を持ち、卸売市場に代替できるだけの流通機構は存在しないと考えられる。このことから卸売市場は青果物流通において不可欠な存在であり、これが国産青果物の市場経由率が高く維持される一因となっている。

このうち1)の集荷機能は主に卸売業者の機能と言えるが、これは全国(および海外)の出荷者から生鮮食品を集荷することを意味する。中でも青果物は品目数が多いだけでなく、同一品目であっても品種や規格により細分化されることから、実際のアイテム数は膨大なものとなっている。さらに、青果物の生産者や出荷団体は全国にわたって多数・広範囲に存在するだけでなく、周年的に消費される品目は時期ごとに複数産地をリレーしながら継続的な集荷が必要になることから、卸売市場に求められる集荷機能はより高度なものとなる。

一方、2)分荷機能は卸売業者が集荷した青果物がロットの分割を伴いながら仲卸業者や売買参加者へと販売されることを意味しており、仲卸業者はそこからさらにスーパーなどへ再販売している。そして、仲卸業者がスーパーなどに販売する場合、仲卸業者の段階でスーパーの個店を単位とする仕分けや袋詰め・ラッピングなどの加工、市場からスーパーの集配センターや個店までの輸送、保存性の高い品目の一時保管など多様な作業が担われている(注9)。これらは、本来ならばスーパーが行うべき作業を仲卸業者が内部化してきたものと言えるが、近年の小売業における人手不足を踏まえれば、その役割の重要性は高まりつつある。また、仲卸業者が上記の作業を担うことにより、市場に入荷した青果物の仕分け・輸送などが夜間から早朝にかけて行われ、翌朝のスーパー開店時間までには店頭に商品が並べられるなど流通時間の短縮に結びついている。このように、仲卸業者は青果物流通の上で重要な役割を果たしており、彼らが流通に介在する意義は大きい。

最後の3)価格形成機能は、市場に委託集荷された青果物は入荷の段階では価格が確定しておらず、卸売業者が仲卸業者や売買参加者に販売した段階で価格が決定することを意味している。かつて市場では公開制の高いせりが広く行われていたが、現在では事前に行われる卸売業者と仲卸業者等との交渉による相対取引が中心となっている(注10)。しかし、相対取引であっても、仲卸業者などへの販売時に価格形成が行われることに変わりはなく、価格は原則として市場ごとの需給実勢を踏まえて形成されている(注11)。このため、出荷団体等は出荷に当たって複数ある出荷先市場の価格を比較しながら各市場への出荷量を調整することが可能となることから、各市場間に存在する価格差は幾分なりとも是正されることになる。また、価格と消費との関係について付言するならば、後述するように青果物の消費は固定的とはいいながらも、価格高騰時は消費者の購買意欲が抑制されるため需要量は減少し、逆に価格低落時ならば購入量が増加することになるため、いずれの場合も市場価格は平準化の方向に作用することになる。

以上、卸売市場の主要な機能について見てきたが、現在の青果物流通では上記のような機能を持ち、卸売市場に代替できるだけの流通機構は存在しないと考えられる。このことから卸売市場は青果物流通において不可欠な存在であり、これが国産青果物の市場経由率が高く維持される一因となっている。

4 入荷量の変動に対する市場業者の対応

すでに説明したように、卸売市場への出荷は出荷団体等の判断に委ねられることに加えて、青果物生産は生育時の気象条件などにより収穫期や生産量、品質に大きな影響を受けるという特性があることから、市場における集荷は必ずしも計画通りとはならず変動を余儀なくされることもある。なお、近年は卸売業者の側からJAなどの出荷団体に対して事前に必要数量を伝えるケースも多いが、このような場合でも不足時に出荷団体で数量を揃えられないケースや、逆に想定以上の数量が出荷されることもあり得ることから、集荷量の変動を完全にコントロールすることは難しい。

その一方で、青果物、中でも生活必需品としての性格の強い野菜の需要は、価格にかかわらず固定的であり、常に一定量が求められている。青果物にはこのような生産・消費上の特性があるため、市場においては需要と供給に不均衡が生じることも多い。このうち、需要に対して集荷量が過剰となる状態を、卸売業者の担当者が販売に苦慮することにちなみ、流通現場では「なやみ」と称し、その逆に入荷量が不足する場合は、卸売業者が取引関係のある出荷団体等に出荷を要請するなど必要量の確保に奔走するため、それを例えて「もがき」と称している。また、価格形成が相対取引で行われていても、市場価格は需給実勢を踏まえて変動するため、入荷過剰時は低迷し、不足時には高騰することから、その影響は生産者や消費者にも及ぶことになる。

上記のような現象は、青果物の特性により避けがたいものではあるが、その対応に奔走する卸売市場の卸売業者や仲卸業者が存在することにより、幾分とはいえその影響は緩和されている。ここ数年は猛暑による不作が記憶に新しいが、このような入荷量が不足する時期に、卸売業者は出荷団体等からの集荷に加えて、全国の比較的入荷量が多い他市場から転送を受けたり、市場外の青果物流通業者などから購入したりすることを通じて必要数量の確保に努力している。そして、市場外の流通業者の中には、卸売市場から青果物を購入するとともに、それを他の卸売市場への転売を主要業務とするいわゆる「転送業者」がおり、市場間の需給調整に関与している。このような対応は仲卸業者でも行われており、彼らは不足時(もがき)においては業者間の全国的なネットワークを駆使し、青果物を確保している。なお、仲卸業者による場外仕入れは相当以前から行われているが、近年の卸売市場法改正により市場制度が弾力化され、以前と比べて行いやすくなっている。また、保存性の高い品目に限られるが、仲卸業者の段階で、一定量が在庫として保管されることも多く、需給逼迫時の安全弁ともなっている。

一方、市場への入荷量が過剰となり、卸売業者や仲卸業者がその販売に苦慮する局面(なやみ)においては、上記と反対の対応が取られることになる。具体的には、卸売業者が他市場の卸売業者に販売するという第三者販売を行うことで過剰荷を処理し、市場間の物量を平準化したり、仲卸業者においても、当該品目が不足している他市場に対する転送や場外流通業者への販売、さらにはスーパーなどに対し「お買い得品」とすることを提案するなどの対応を通じて調整されている。また、保存性の高い品目については、仲卸業者の段階で一時保管することにより過剰が緩和されるケースも想定される。

以上が、入荷量の変動に対する市場業者の対応例であるが、このような対応が行われたとしても、実際の青果物流通において市場間・地域間に存在する需給不均衡が完全に解消されることはない。しかしながら卸売業者や仲卸業者が存在することによって、その過不足が少なからず緩和されることは明らかであり、卸売市場は青果物の需給調整に関して重要な役割を果たしている。

その一方で、青果物、中でも生活必需品としての性格の強い野菜の需要は、価格にかかわらず固定的であり、常に一定量が求められている。青果物にはこのような生産・消費上の特性があるため、市場においては需要と供給に不均衡が生じることも多い。このうち、需要に対して集荷量が過剰となる状態を、卸売業者の担当者が販売に苦慮することにちなみ、流通現場では「なやみ」と称し、その逆に入荷量が不足する場合は、卸売業者が取引関係のある出荷団体等に出荷を要請するなど必要量の確保に奔走するため、それを例えて「もがき」と称している。また、価格形成が相対取引で行われていても、市場価格は需給実勢を踏まえて変動するため、入荷過剰時は低迷し、不足時には高騰することから、その影響は生産者や消費者にも及ぶことになる。

上記のような現象は、青果物の特性により避けがたいものではあるが、その対応に奔走する卸売市場の卸売業者や仲卸業者が存在することにより、幾分とはいえその影響は緩和されている。ここ数年は猛暑による不作が記憶に新しいが、このような入荷量が不足する時期に、卸売業者は出荷団体等からの集荷に加えて、全国の比較的入荷量が多い他市場から転送を受けたり、市場外の青果物流通業者などから購入したりすることを通じて必要数量の確保に努力している。そして、市場外の流通業者の中には、卸売市場から青果物を購入するとともに、それを他の卸売市場への転売を主要業務とするいわゆる「転送業者」がおり、市場間の需給調整に関与している。このような対応は仲卸業者でも行われており、彼らは不足時(もがき)においては業者間の全国的なネットワークを駆使し、青果物を確保している。なお、仲卸業者による場外仕入れは相当以前から行われているが、近年の卸売市場法改正により市場制度が弾力化され、以前と比べて行いやすくなっている。また、保存性の高い品目に限られるが、仲卸業者の段階で、一定量が在庫として保管されることも多く、需給逼迫時の安全弁ともなっている。

一方、市場への入荷量が過剰となり、卸売業者や仲卸業者がその販売に苦慮する局面(なやみ)においては、上記と反対の対応が取られることになる。具体的には、卸売業者が他市場の卸売業者に販売するという第三者販売を行うことで過剰荷を処理し、市場間の物量を平準化したり、仲卸業者においても、当該品目が不足している他市場に対する転送や場外流通業者への販売、さらにはスーパーなどに対し「お買い得品」とすることを提案するなどの対応を通じて調整されている。また、保存性の高い品目については、仲卸業者の段階で一時保管することにより過剰が緩和されるケースも想定される。

以上が、入荷量の変動に対する市場業者の対応例であるが、このような対応が行われたとしても、実際の青果物流通において市場間・地域間に存在する需給不均衡が完全に解消されることはない。しかしながら卸売業者や仲卸業者が存在することによって、その過不足が少なからず緩和されることは明らかであり、卸売市場は青果物の需給調整に関して重要な役割を果たしている。

5 まとめ

以上、本稿においては青果物流通を例に卸売市場の仕組みや機能について整理するとともに、市場における入荷が過剰もしくは不足となった際の卸売業者および仲卸業者の対応について見てきた。

卸売市場は膨大なアイテム数となる青果物について、全国の産地をリレーしながら周年集荷し、そこで価格形成を伴いながら仲卸業者や売買参加者に販売することにより、最終的に小売業者などへ供給する役割を果たしてきた。

また、このような集・分荷に加えて、卸売業者が仲卸業者などに販売する段階で価格が確定されるだけでなく、その後は仲卸業者により時間的にタイトな条件の下で仕分けや加工、輸送などの作業が行われている。

そして、市場における入荷過剰時や不足時には、卸売業者や仲卸業者の長年にわたる取引の中で培われてきたネットワークや信頼関係を駆使することで、市場間の需給均衡を図るための調整が行われ、青果物流通の安定化にも寄与してきた。今後さらに気候変動の進行が予想される中、その役割の重要性はさらに高まっていくと思われる。

このように、卸売市場は、現在の青果物流通において不可欠な機能を果たしているだけでなく、他に代替できるだけの流通機構が存在しないこともあって、その重要性は明らかであろう。

注釈

(1)市場経由率とは、ある品目の全流通量のうち卸売市場を経由する割合である。

(2)中央卸売市場の開設者は主に市であるが、東京都、大阪府、奈良県、沖縄県については都府県である。

(3)都市数より市場数の方が多いのは、東京都のように一つの自治体が複数の市場を設置するケースがあるため。

(4)地方卸売市場には自治体が設置した公設市場も多いが、その開設者は株式会社や協同組合、第3セクターなど多様な属性のものが含まれている。

(5)野菜・果実別の市場経由率は、2021年の野菜は62.7%、果実は37.1%である(「令和5年度卸売市場データ集」より)。

(6)図2は主要経路について示しており、実際の流通においてはさらに多様な流通業者や流通経路が存在している。また、卸売市場では輸入青果物も扱われているが、これらは市場を経由せずに国内の輸入商社からスーパーや外食業者、加工業者などへ直接販売されるケースも多い。

(7)中央卸売市場の委託集荷率は減少傾向にあるが、2022年においても野菜61.6%、果実49.8%を占めている(「平成5年度卸売市場データ集」より)。

(8)卸売市場の機能として、本文の記述以外に代金決済機能と情報受発信機能が挙げられるが、これらは中間流通業者全般にいえることなので、ここでは注記するにとどめる。

(9)仲卸業者が存在しない地方卸売市場では、卸売業者が仕分け作業や加工作業などを担うケースも多い。

(10)1997年まで中央卸売市場における青果物の取引方法はせりが過半を占めていたが、その後は大きく低下しており、22年では野菜5.9%、果実9.9%にまで減少している(「平成20年度卸売市場データ集」「令和5年度卸売市場データ集」より)。

(11)実際には、拠点的な大規模市場で形成された価格が参考価格として周辺市場に影響を与えるケースも多い。例えば、関東地方ならば東京都中央卸売市場大田市場の価格、京阪神ならば大阪市中央卸売市場本場の価格を基準として取引価格が設定されている。

木村 彰利(きむら あきとし)

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 教授

【略歴】

1990年3月 信州大学農学部園芸農学科卒業

1990年4月~1999年10月 長野県職員、一般社団法人食品需給研究センターなど

1999年11月~2016年3月 一般社団法人農協流通研究所

2016年4月より現職

卸売市場は膨大なアイテム数となる青果物について、全国の産地をリレーしながら周年集荷し、そこで価格形成を伴いながら仲卸業者や売買参加者に販売することにより、最終的に小売業者などへ供給する役割を果たしてきた。

また、このような集・分荷に加えて、卸売業者が仲卸業者などに販売する段階で価格が確定されるだけでなく、その後は仲卸業者により時間的にタイトな条件の下で仕分けや加工、輸送などの作業が行われている。

そして、市場における入荷過剰時や不足時には、卸売業者や仲卸業者の長年にわたる取引の中で培われてきたネットワークや信頼関係を駆使することで、市場間の需給均衡を図るための調整が行われ、青果物流通の安定化にも寄与してきた。今後さらに気候変動の進行が予想される中、その役割の重要性はさらに高まっていくと思われる。

このように、卸売市場は、現在の青果物流通において不可欠な機能を果たしているだけでなく、他に代替できるだけの流通機構が存在しないこともあって、その重要性は明らかであろう。

注釈

(1)市場経由率とは、ある品目の全流通量のうち卸売市場を経由する割合である。

(2)中央卸売市場の開設者は主に市であるが、東京都、大阪府、奈良県、沖縄県については都府県である。

(3)都市数より市場数の方が多いのは、東京都のように一つの自治体が複数の市場を設置するケースがあるため。

(4)地方卸売市場には自治体が設置した公設市場も多いが、その開設者は株式会社や協同組合、第3セクターなど多様な属性のものが含まれている。

(5)野菜・果実別の市場経由率は、2021年の野菜は62.7%、果実は37.1%である(「令和5年度卸売市場データ集」より)。

(6)図2は主要経路について示しており、実際の流通においてはさらに多様な流通業者や流通経路が存在している。また、卸売市場では輸入青果物も扱われているが、これらは市場を経由せずに国内の輸入商社からスーパーや外食業者、加工業者などへ直接販売されるケースも多い。

(7)中央卸売市場の委託集荷率は減少傾向にあるが、2022年においても野菜61.6%、果実49.8%を占めている(「平成5年度卸売市場データ集」より)。

(8)卸売市場の機能として、本文の記述以外に代金決済機能と情報受発信機能が挙げられるが、これらは中間流通業者全般にいえることなので、ここでは注記するにとどめる。

(9)仲卸業者が存在しない地方卸売市場では、卸売業者が仕分け作業や加工作業などを担うケースも多い。

(10)1997年まで中央卸売市場における青果物の取引方法はせりが過半を占めていたが、その後は大きく低下しており、22年では野菜5.9%、果実9.9%にまで減少している(「平成20年度卸売市場データ集」「令和5年度卸売市場データ集」より)。

(11)実際には、拠点的な大規模市場で形成された価格が参考価格として周辺市場に影響を与えるケースも多い。例えば、関東地方ならば東京都中央卸売市場大田市場の価格、京阪神ならば大阪市中央卸売市場本場の価格を基準として取引価格が設定されている。

木村 彰利(きむら あきとし)

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 教授

【略歴】

1990年3月 信州大学農学部園芸農学科卒業

1990年4月~1999年10月 長野県職員、一般社団法人食品需給研究センターなど

1999年11月~2016年3月 一般社団法人農協流通研究所

2016年4月より現職