ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 野菜品目の需給動向の「見える化」

千葉県 農林水産部 東葛飾農業事務所 企画振興課 課長 槇 晋介

1 野菜の需給動向の把握

野菜は天候などによって作柄が変動しやすく保存性も乏しいため、供給量の増減に伴い価格が変化しやすいという特徴があります。令和6年産についても、夏の高温や多雨、病害発生などの影響により、トマトやキャベツ、ブロッコリーなどの価格が高騰しました。これらの環境要因に加え、食の外部化・簡便化に伴う加工業務用需要の増加など、野菜を取り巻く情勢は大きく変化しています(1)。こうした中で、野菜の品目振興を適切に行うためには、短期的な動向だけでなく、中長期的な動向や品目全体の動向を俯瞰して捉える必要があります。

(1)市場統計情報に基づく各品目の需給動向分析

そこで、今回は東京都中央卸売市場(以下「都中央」という)の市場統計情報を用いて、野菜生産出荷統計の41品目※と、かんしょおよび野菜全体について需給動向の分析を行います。本来であれば、生産や家計消費、輸入、加工・業務用需要などの情勢も考慮する必要がありますが、今回は卸売市場の動向に注目します。これは、入荷量と単価の関係から需給動向を類推できることや、卸売市場は生鮮食料品などの流通の基幹的なインフラとしての役割を果たしており(2)、各品目の需給動向をある程度反映していると考えられるからです。

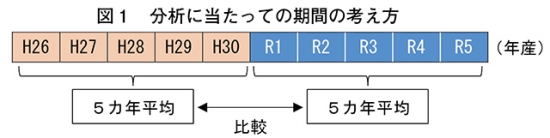

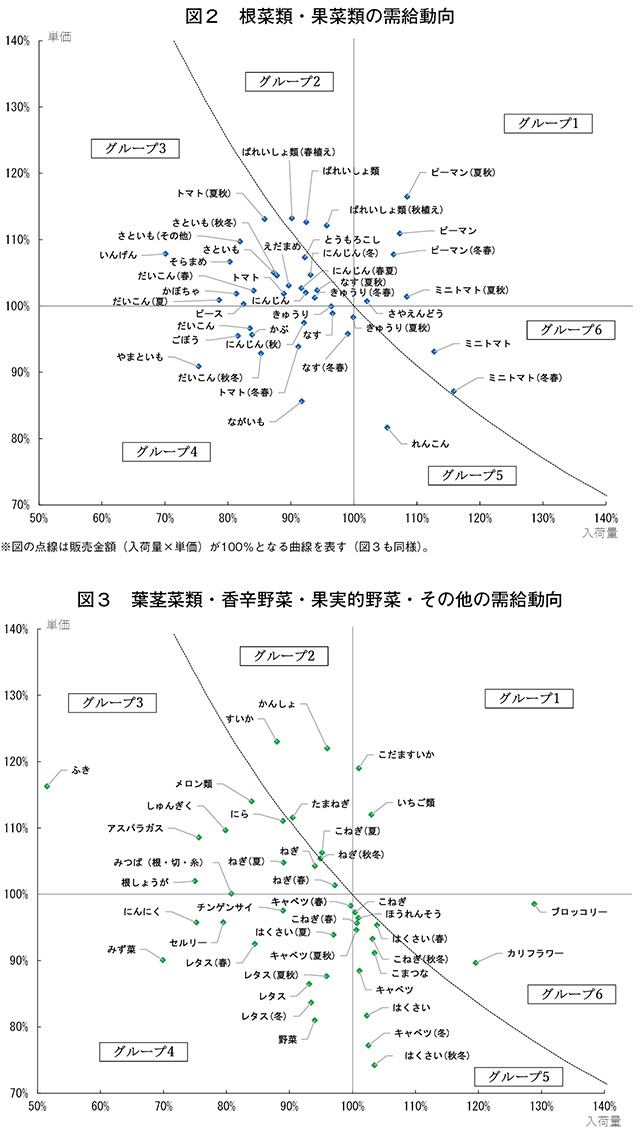

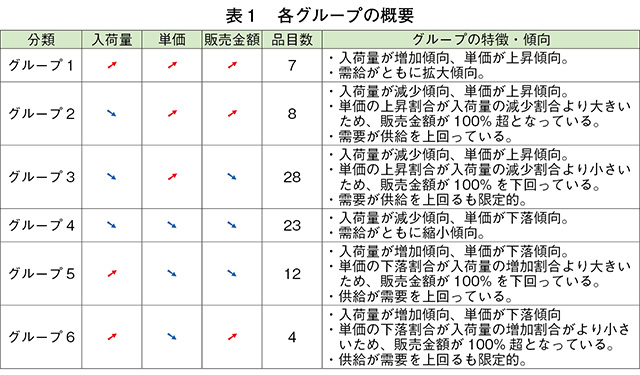

分析に当たっては、品目ごとに「入荷量」と「単価」について、図1で示したように「R元~R5年産の5カ年平均」を「H26~H30年産の5カ年平均」で除した値を算出し(単価は加重平均)、散布図にプロットします。対象が多数となるため、分析結果については、野菜生産出荷統計の分類に基づき、「根菜類・果菜類」(図2)および「葉茎菜類・香辛野菜・果実的野菜・その他」(図3)に分けてプロットします。また、入荷量と単価、販売金額の観点から各品目を六つのグループに分類しています(表1)。

※野菜生産出荷統計と市場統計情報とで品目は必ずしも一致しない(例えば、野菜生産出荷統計の「さといも」には、市場統計情報の「やつがしら」「セレベス」「京いも」も含まれる(3))。そこで、複数の品目が該当する場合は、原則として入荷量が最大となる品目のみ対象とするが、トマトは「トマト」「ミニトマト」、ねぎは「ねぎ」「こねぎ」、すいかは「すいか」「こだますいか」も対象とし、みつばは「根みつば」「切みつば」「糸みつば」を合算したものを対象とした。また、キャベツなどの指定野菜については、野菜生産出荷統計に準じて各作型(春・夏秋・冬など)を算出し、対象とした。その結果、分析対象数は82品目となっている。

(2)全体・類別の動向

全体の動向を見ると、「入荷量」が100%超となっている品目(グループ1、5、6)が約3割、「単価」が100%超となっている品目(グループ1、2、3)が5割超、「販売金額」が100%超となっている品目(グループ1、2、6)が2割超となっています。過半数の品目で単価上昇が見られますが、入荷量や販売金額が縮小する状況を踏まえると、実態としては供給減少により相対的に需要が高まっていることが要因と推測できます。

続いて類別に見ると、「根菜類」については、約8割がグループ3、4に位置しています。特に、ながいもやだいこん(秋冬)、ごぼうなどについてはグループ4となっており、需給の縮小が懸念されます。一方で、ばれいしょ類については、各作型がグループ2に位置しているため、入荷量が減少しているものの、需要が供給を大きく上回っていると推測できます。「葉茎菜類」は5割超がグループ3、4に位置していますが、はくさいやキャベツ、こまつななど、グループ5に位置する品目が3割超と他と比較して多いことが特徴です。次章でも触れますが、これら品目は、従前は需給が拡大傾向にあった品目であり、また、露地野菜であることから面積拡大が比較的容易であるため、供給が過剰気味になったことが主な要因と思われます。「果菜類」はグループ3、4が約7割を占めますが、供給が拡大するグループ1、6も約3割占めているという特徴があります。特にピーマンは全ての作型がグループ1となっており、需給の拡大が見て取れます。「果実的野菜」については、メロン類を除いてグループ1、2となっており、全体的な需要の高まりを推察できます。「香辛野菜」「その他」(3品目)については、焼き芋などの需要が拡大しているかんしょがグループ2となっており、需要が供給を大きく上回っていると思われます。

2 需給動向の時間変化

(1)需給動向の変化の把握

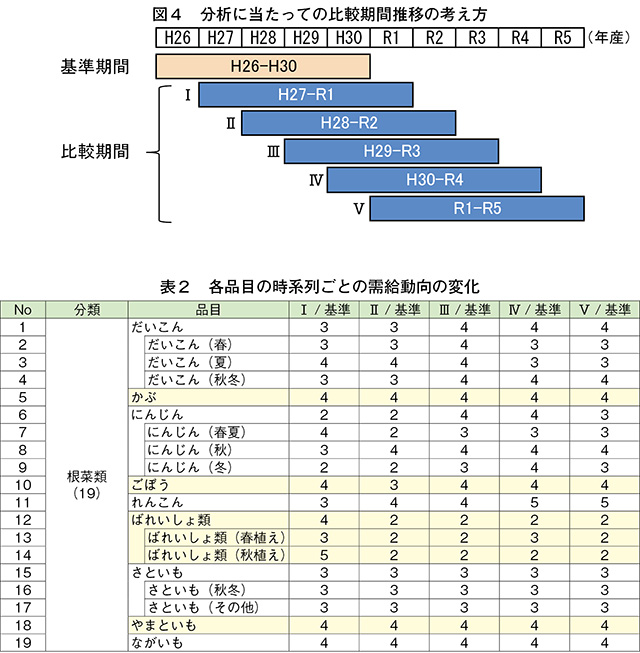

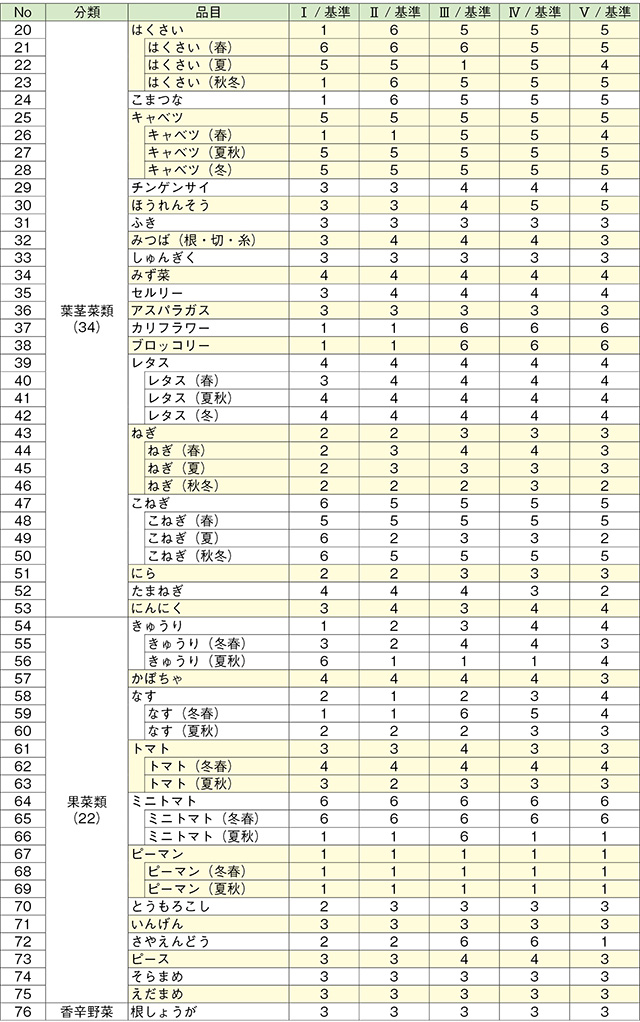

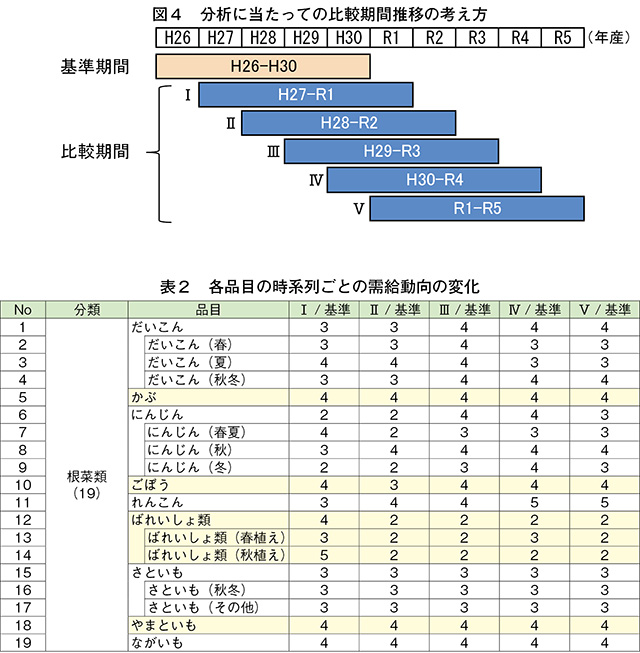

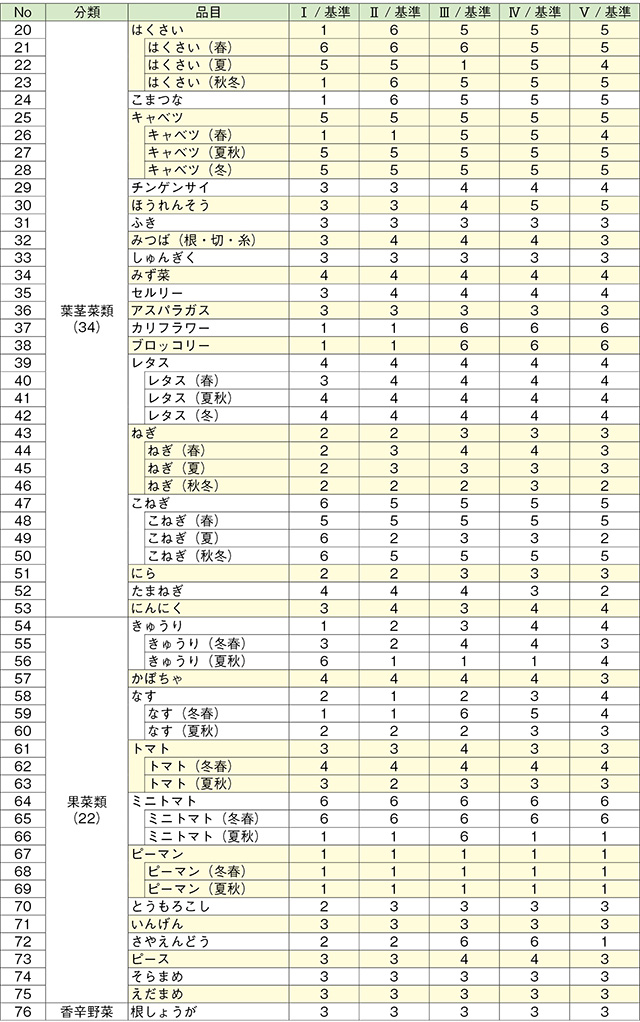

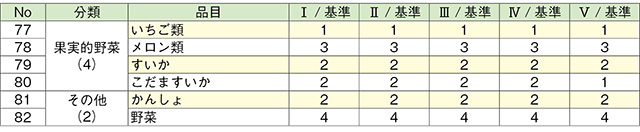

冒頭でも述べたように、野菜の需給動向は中長期的にも変化しています。例えばこまつなは、家計消費のデータがないため需要動向の詳細は不明なものの、都中央での状況を見ると、長年にわたって入荷量が増加傾向にあったにもかかわらず高単価が維持されてきたため、需給が拡大していたと推測できます。しかし、茨城県を中心として作付面積の拡大が続いた結果、最近は供給が過剰気味となり、単価に一服感がみられるなど、需給動向が大きく変化してきました。このように、各品目の需給動向は時間経過により変化していくことから、各品目が位置するグループがどのように推移していくかを把握するため、図4のように比較期間をⅠ~Ⅴまで変化させ、図1と同様に各比較期間を基準期間で除して「入荷量」「単価」の値を算出しました(前述の図2、図3は比較期間Ⅴを基準期間で除したものと同じ)。その上で、散布図にプロットした品目が位置するグループの変化を示したものが表2です。

(2)特徴的な品目について

品目ごとの特徴はさまざまですが、例えばピーマンの各作型〈67~69〉(数字は表2のNoを示す。以下同じ)やいちご類〈77〉、ミニトマト(夏秋)〈66〉については、比較期間が推移してもほぼグループ1に留まっていることから、供給拡大が続いているにもかかわらず、依然として需要に応えきれていないことが推測できます。一方で、さやえんどう〈72〉については、グループが2⇒2⇒6⇒6⇒1と推移してきたことから、ピーマンの各作型やミニトマト(夏秋)などの需給が拡大している品目とは傾向が異なる点に留意する必要があります。さやえんどうは、平成17~19年にかけて中国からの輸入量が急落するとともに出荷量も縮小傾向であるなど、供給が少ない状態が続いてきたことから、単価は上昇傾向で推移してきました。そうした中で、平成29年以降に入荷量が増加に転じたことを受けて、グループが2⇒6⇒1と変遷してきたと考えられます。なお、すいか〈79〉やかんしょ〈81〉などについては、グループ2に留まり続けていることから、供給不足が解消に至っておらず、需要が供給を大きく上回っていると推測できるため、今後、供給拡大の余地が見込める品目と言えます。2026年度から指定野菜に加わるブロッコリー〈38〉については、当初はグループ1であり、高まる需要に対して供給の増加が続いてきたものの、生産拡大が続いた結果、比較期間「Ⅲ」以降はグループ6に移行したと推測できます。一方で、にんじん(秋)〈8〉やセルリー〈35〉は、グループ3からグループ4へと移行していることから、さらなる需要縮小を抑制するためには需要喚起が必要と考えられます。

(3)全体動向について

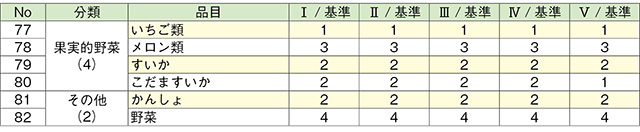

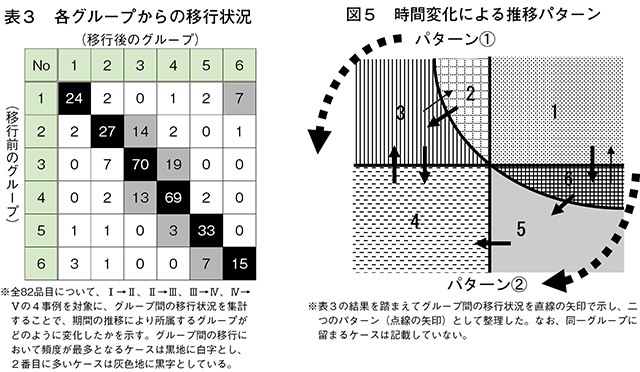

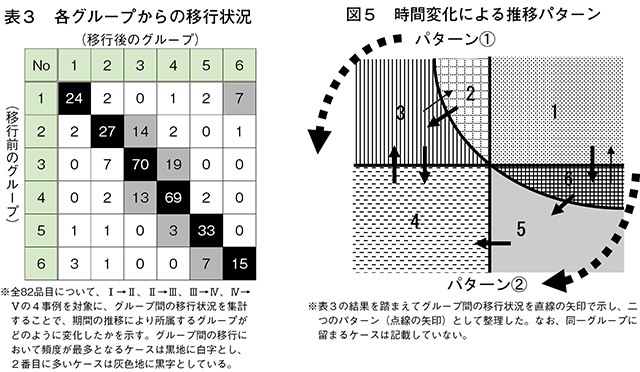

続いて、グループ移行に係る全体の傾向を分析します。表2からグループ間の移行状況を集計したものが表3です。同一グループに留まるケースが最多ですが、グループ間を移行するケースについて目を向けると、大きくパターン(1)、パターン(2)の二つに分類できます(図5)。

パターン(1)は、根菜類や葉茎菜類に多く、2⇒3⇔4とおおむね反時計回りにグループを推移します。この要因としては、供給減少により需要が高まっているグループ2の状態から、単価下落や入荷量減少が進展することでグループ3へと移行し、さらに単価が下落することでグループ4へ移行するためと考えられます。ただし、大幅な入荷量減少により需要が相対的に高まることで単価が上昇し、再びグループ3へ移行する場合もあります。いずれにせよ、パターン(1)は需給縮小が課題となっていることから、新規需要の開拓を含めた消費拡大などの対応が重要になると思われます。

パターン(2)は、1⇒6⇒5と時計回りにグループを推移します。グループ1では旺盛な需要を受けて需要と供給がともに拡大しているものの、供給の増加などが進展することで徐々に需要を上回った結果グループ6へと移行し、この流れがさらに続くことでグループ5へ移行すると推察されます。よって、各産地においては、生産に注力するだけではなく、将来的な競争激化に備え、安定した販売先の確保やそもそもの需要喚起等の取り組みを進めておく必要があります。パターン(2)に該当する品目としては、はくさい(秋冬)〈23〉やこまつな〈24〉、なす(冬春)〈59〉、上述したブロッコリーなどがあります。なお、かんしょについては、北海道や東北をはじめとして新規産地で栽培が拡大しているため、今後、需要と供給が引き続き安定的に拡大すればグループ2からグループ1へと移行し、その後はパターン(2)の経過をたどると思われます。

冒頭でも述べたように、野菜の需給動向は中長期的にも変化しています。例えばこまつなは、家計消費のデータがないため需要動向の詳細は不明なものの、都中央での状況を見ると、長年にわたって入荷量が増加傾向にあったにもかかわらず高単価が維持されてきたため、需給が拡大していたと推測できます。しかし、茨城県を中心として作付面積の拡大が続いた結果、最近は供給が過剰気味となり、単価に一服感がみられるなど、需給動向が大きく変化してきました。このように、各品目の需給動向は時間経過により変化していくことから、各品目が位置するグループがどのように推移していくかを把握するため、図4のように比較期間をⅠ~Ⅴまで変化させ、図1と同様に各比較期間を基準期間で除して「入荷量」「単価」の値を算出しました(前述の図2、図3は比較期間Ⅴを基準期間で除したものと同じ)。その上で、散布図にプロットした品目が位置するグループの変化を示したものが表2です。

(2)特徴的な品目について

品目ごとの特徴はさまざまですが、例えばピーマンの各作型〈67~69〉(数字は表2のNoを示す。以下同じ)やいちご類〈77〉、ミニトマト(夏秋)〈66〉については、比較期間が推移してもほぼグループ1に留まっていることから、供給拡大が続いているにもかかわらず、依然として需要に応えきれていないことが推測できます。一方で、さやえんどう〈72〉については、グループが2⇒2⇒6⇒6⇒1と推移してきたことから、ピーマンの各作型やミニトマト(夏秋)などの需給が拡大している品目とは傾向が異なる点に留意する必要があります。さやえんどうは、平成17~19年にかけて中国からの輸入量が急落するとともに出荷量も縮小傾向であるなど、供給が少ない状態が続いてきたことから、単価は上昇傾向で推移してきました。そうした中で、平成29年以降に入荷量が増加に転じたことを受けて、グループが2⇒6⇒1と変遷してきたと考えられます。なお、すいか〈79〉やかんしょ〈81〉などについては、グループ2に留まり続けていることから、供給不足が解消に至っておらず、需要が供給を大きく上回っていると推測できるため、今後、供給拡大の余地が見込める品目と言えます。2026年度から指定野菜に加わるブロッコリー〈38〉については、当初はグループ1であり、高まる需要に対して供給の増加が続いてきたものの、生産拡大が続いた結果、比較期間「Ⅲ」以降はグループ6に移行したと推測できます。一方で、にんじん(秋)〈8〉やセルリー〈35〉は、グループ3からグループ4へと移行していることから、さらなる需要縮小を抑制するためには需要喚起が必要と考えられます。

(3)全体動向について

続いて、グループ移行に係る全体の傾向を分析します。表2からグループ間の移行状況を集計したものが表3です。同一グループに留まるケースが最多ですが、グループ間を移行するケースについて目を向けると、大きくパターン(1)、パターン(2)の二つに分類できます(図5)。

パターン(1)は、根菜類や葉茎菜類に多く、2⇒3⇔4とおおむね反時計回りにグループを推移します。この要因としては、供給減少により需要が高まっているグループ2の状態から、単価下落や入荷量減少が進展することでグループ3へと移行し、さらに単価が下落することでグループ4へ移行するためと考えられます。ただし、大幅な入荷量減少により需要が相対的に高まることで単価が上昇し、再びグループ3へ移行する場合もあります。いずれにせよ、パターン(1)は需給縮小が課題となっていることから、新規需要の開拓を含めた消費拡大などの対応が重要になると思われます。

パターン(2)は、1⇒6⇒5と時計回りにグループを推移します。グループ1では旺盛な需要を受けて需要と供給がともに拡大しているものの、供給の増加などが進展することで徐々に需要を上回った結果グループ6へと移行し、この流れがさらに続くことでグループ5へ移行すると推察されます。よって、各産地においては、生産に注力するだけではなく、将来的な競争激化に備え、安定した販売先の確保やそもそもの需要喚起等の取り組みを進めておく必要があります。パターン(2)に該当する品目としては、はくさい(秋冬)〈23〉やこまつな〈24〉、なす(冬春)〈59〉、上述したブロッコリーなどがあります。なお、かんしょについては、北海道や東北をはじめとして新規産地で栽培が拡大しているため、今後、需要と供給が引き続き安定的に拡大すればグループ2からグループ1へと移行し、その後はパターン(2)の経過をたどると思われます。

3 まとめ

都中央の市場統計情報を用いて各品目の需給動向を分析しましたが、いかがだったでしょうか。価格変化が大きい野菜は、ともすると短期的な価格変化に目を向けがちですが、中期的な傾向や対象品目の全体の中での位置付けを把握することも重要です。なお、2の(2)のさやえんどうでも触れたように、品目の現状を適切に捉えるには、都中央以外のデータも併せて分析する必要があります。例えばブロッコリーは、図3にある通りグループ6に位置することや、日本農業新聞が実施した「農畜産物トレンド調査2025」で野菜の首位になるなど(3)、今後も需給拡大の余地が十分にあるように見えます。確かに、購入数量や冷凍野菜の輸入が増加していることから家計消費、加工・業務用需要の増加が続くと思われますが、野菜生産出荷統計や農林業センサスでも分かる通り、全国各地で作付面積が増加していることは見過ごせません。実際、都中央のデータを時期別に見ると、夏作以外の単価は下落傾向にあり、供給が過剰になりつつある可能性も見て取れます。令和6年産は高温や病害虫などの影響により高単価で推移しましたが、今後の品目振興に当たって、こうした現状に留意する必要があります(4)。また、にんにくについては、図3ではグループ4に位置する一方で、作付面積や輸入量は拡大しているため、市場外流通の進展や加工・業務用需要の拡大などの面からも検討する必要があります(5)。

野菜は、国内消費量の減少、作付面積・生産量の減少が見込まれるため(6)、今後の需給の見通しはますます不透明になると思われます。こうした中で、適切な品目振興を行うためには複数のデータを多角的・総合的に分析することが重要です。本分析が野菜振興に関わる皆さまの一助となれば幸いです。

(本内容は筆者の個人的な見解であり、所属する組織の見解ではありません。)

<引用・参考文献>

(1)農林水産省WEBサイト「野菜をめぐる情勢(令和6年12月)」〈https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/attach/pdf/index-86.pdf〉(2025/4/15アクセス)

(2)農林水産省WEBサイト「卸売市場をめぐる情勢について(令和6年9月)」〈https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/index-186.pdf〉(2025/4/15アクセス)

(3)日本農業新聞(2025年)「[農畜産物トレンド調査]今年の果実・野菜1位は… 消費者の胃袋 手堅くつかめ」2025年1月1日〈https://www.agrinews.co.jp/news/index/279553〉(2025/4/15アクセス)

(4)一般社団法人全国農業改良全国農業改良普及支援協会(2024年)「技術と普及(5月号~8月号)」

(5)槇晋介(2022年)「続 野菜データの「見える化」新22品目 データ活用による野菜振興」農林統計出版(株)

(6)農林水産省WEBサイト(2024年)「基本計画の策定に向けた検討の視点(我が国の食料供給(品目、動植物防疫))(令和6年11月)」〈https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/attach/pdf/241120-11.pdf〉(2025/4/15アクセス)

槇 晋介(まき しんすけ)

千葉県 農林水産部 東葛飾農業事務所

企画振興課 課長

【略歴】

2004年千葉県庁入庁。2009年農林水産省生産局生産流通振興課(派遣)、2014年公益社団法人千葉県園芸協会(派遣)、2017年県農林水産部生産振興課、2023年県農林水産部担い手支援課等を経て現職。

主な著書 野菜データの「見える化」、続野菜データの「見える化」新22品目(農林統計出版㈱)

野菜は、国内消費量の減少、作付面積・生産量の減少が見込まれるため(6)、今後の需給の見通しはますます不透明になると思われます。こうした中で、適切な品目振興を行うためには複数のデータを多角的・総合的に分析することが重要です。本分析が野菜振興に関わる皆さまの一助となれば幸いです。

(本内容は筆者の個人的な見解であり、所属する組織の見解ではありません。)

<引用・参考文献>

(1)農林水産省WEBサイト「野菜をめぐる情勢(令和6年12月)」〈https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/attach/pdf/index-86.pdf〉(2025/4/15アクセス)

(2)農林水産省WEBサイト「卸売市場をめぐる情勢について(令和6年9月)」〈https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/index-186.pdf〉(2025/4/15アクセス)

(3)日本農業新聞(2025年)「[農畜産物トレンド調査]今年の果実・野菜1位は… 消費者の胃袋 手堅くつかめ」2025年1月1日〈https://www.agrinews.co.jp/news/index/279553〉(2025/4/15アクセス)

(4)一般社団法人全国農業改良全国農業改良普及支援協会(2024年)「技術と普及(5月号~8月号)」

(5)槇晋介(2022年)「続 野菜データの「見える化」新22品目 データ活用による野菜振興」農林統計出版(株)

(6)農林水産省WEBサイト(2024年)「基本計画の策定に向けた検討の視点(我が国の食料供給(品目、動植物防疫))(令和6年11月)」〈https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/attach/pdf/241120-11.pdf〉(2025/4/15アクセス)

槇 晋介(まき しんすけ)

千葉県 農林水産部 東葛飾農業事務所

企画振興課 課長

【略歴】

2004年千葉県庁入庁。2009年農林水産省生産局生産流通振興課(派遣)、2014年公益社団法人千葉県園芸協会(派遣)、2017年県農林水産部生産振興課、2023年県農林水産部担い手支援課等を経て現職。

主な著書 野菜データの「見える化」、続野菜データの「見える化」新22品目(農林統計出版㈱)