ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 加工・業務用野菜の生産・供給拡大に向けた取り組みの方向

石川県立大学 名誉教授 小林 茂典

【要約】

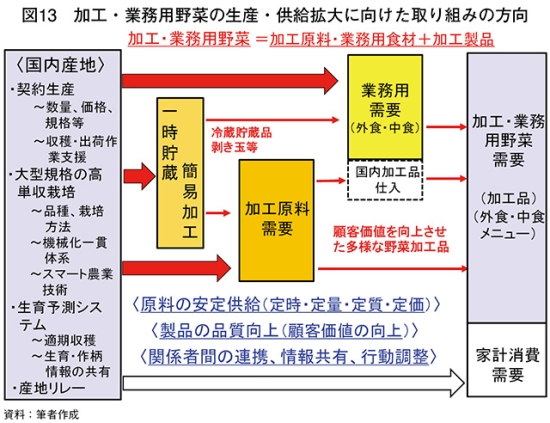

加工・業務用野菜の生産・供給の拡大を図るためには、「原料の安定供給」と「製品の品質向上」が重要である。原料の安定供給は、加工・業務用実需者から求められる「定時・定量・定質・定価」による供給や、「現物確保」を図るための一時貯蔵の活用や剥きたまねぎなどの簡易加工形態での供給が重要な取り組み内容となる。そして、製品の品質向上については、食の簡便化志向に対応した利便性や国産であることの安心感といった「意味的価値」を活かしながら、栄養機能、嗜好機能、生体調節機能という食品の三つの機能に関係する「機能的価値」を高めて「顧客価値」を向上させた商品づくりが特に重要となる。こうした加工・業務用対応型の野菜の生産・供給体制の構築は、農業生産者、加工・業務用実需者、流通事業者等の関係者が連携し、情報共有を図って行動調整につなげていく仕組みづくりとしてとらえることができる。

はじめに

簡便化志向の強まりを背景として食の外部化(調理の外部化)が進行し、カット野菜、サラダなどの即食性食品や、冷凍野菜、冷凍調理食品、キット食品などの時短食材といった「利便性食材」の利用が増加している。こうした「利便性食材」の需要の増加に対応し、その国内生産・供給の強化を図るためには、加工・業務用対応型の野菜の生産・供給体制の構築が求められる。以下、この体制構築に必要な取り組みの要点について検討する。

1 加工・業務用野菜のとらえ方と対応強化の基本的視点

(1)本稿における加工・業務用野菜のとらえ方

まず、本稿における加工・業務用野菜のとらえ方について以下に示すことにする。

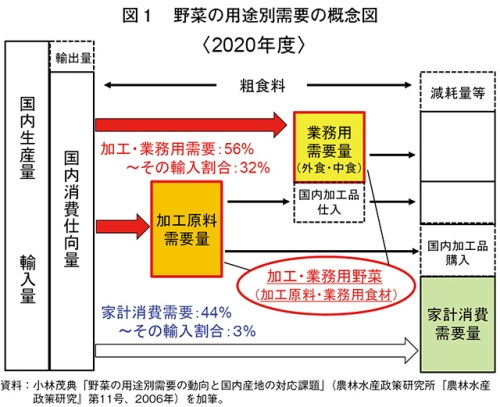

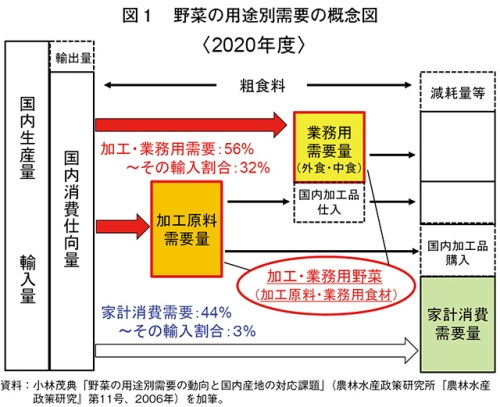

国内生産および輸入されて国内に供給される野菜は、(1)カット野菜、冷凍野菜、ジュースなどの加工原料として使用される加工原料需要、(2)外食・中食企業の食材として使用される業務用需要、(3)消費者がスーパーなどの小売店で購入して家庭で調理して消費される家計消費需要-の三つの需要に分けてとらえることができる(図1)。

このうち、加工原料需要と業務用需要を合わせたものが加工・業務用需要である。2020年度のこの割合は56%で、そのうちの32%を輸入品が占めている。一方、家計消費需要は44%で、その輸入割合は3%となっている。通常、この加工原料需要と業務用需要を合わせた加工・業務用需要で使用される野菜が、加工・業務用野菜と呼ばれている。

ただし、輸入野菜は、生鮮品のほか、冷凍品やさまざまな野菜加工品の形態で輸入されているが、加工原料や業務用食材として利用されるだけでなく、ほうれんそう、えだまめ、ブロッコリーなどについては、輸入冷凍品が家庭でも広く利用されており、こうしたスーパーなどの小売店で消費者が購入し家庭で消費される輸入野菜加工品は、家計消費需要にカウントされる。

現在、農林水産省では、加工・業務用野菜を対象として、輸入品利用から国産品利用への置き換えを目指す「国産野菜シェア奪還プロジェクト」を推進しており、このプロジェクトで輸入品利用から国産品利用への転換を目指す対象品目・形態として、こうした家計消費需要にカウントされる冷凍などの輸入野菜加工品も含まれることになる。

以上の点を踏まえ、本稿では、加工・業務用野菜を、加工・業務用需要の原料や食材として使用される野菜に加え、これらを用いて製造された野菜加工製品や外食・中食メニューとして最終的に消費者に供給されるものを含めて、「加工原料・業務用食材+加工製品」として広くとらえることにする。なお、この加工製品には、野菜加工品だけでなく、外食・中食メニューも含まれるが、便宜上、本稿では加工製品という表現を用いることとする。

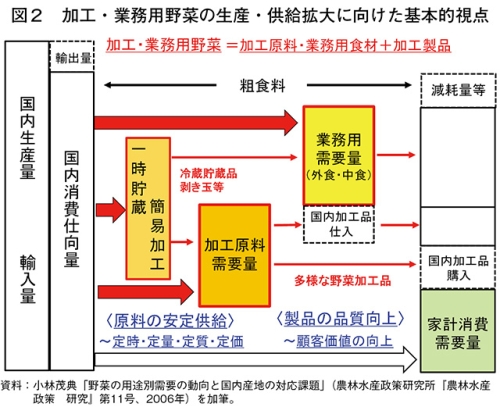

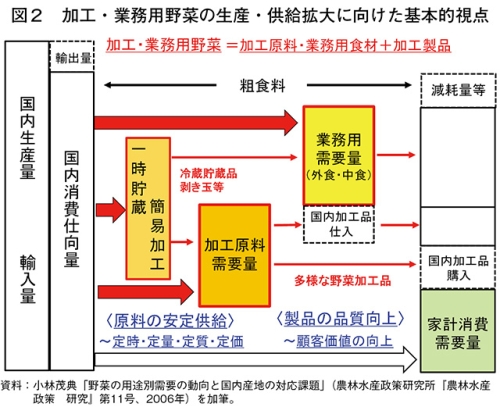

(2)生産・供給拡大に向けた基本的視点

加工・業務用野菜の国内対応の強化を図るためには、原料面と製品面の双方に着目した対応強化が必要である。このうち、原料面については、加工・業務用実需者から求められる「定時・定量・定質・定価」という「原料の安定供給」が、製品面については、マーケティングなどの観点からも重要な顧客が食品に求める「顧客価値」の向上という「製品の品質向上」が、それぞれ必要となる(図2)。

この中で「一時貯蔵・簡易加工」については、「原料の安定供給」に関係し、その実現を図るための重要な内容の一つとして位置付けている。異常気象の発生頻度が高まり、天候不順などに伴う作柄変動の不安定さが増す中で、一時貯蔵は、原料の「現物確保」という安定供給を図り、「モノ不足」のリスクを軽減する取り組みとして重要である。また、簡易加工は、芯抜き・皮むきなどの前処理や一次加工を意味しており、特に、中国から輸入されて加工原料や業務用食材として利用されている剥きたまねぎ(剥き玉)などに国産品が置き換わっていくために必要な取り組み内容の一つである。

こうした「原料の安定供給」と「製品の品質向上」について、以下、その内容を検討する。まず、「原料の安定供給」の要点を2で見ることにする。次いで、食の外部化が進行する中で、利便性という付加価値がある野菜加工品(冷凍食品)の利用動向を確認しながら野菜加工品の一層の品質向上を図るため、「製品の品質向上」の内容を3で検討する。

まず、本稿における加工・業務用野菜のとらえ方について以下に示すことにする。

国内生産および輸入されて国内に供給される野菜は、(1)カット野菜、冷凍野菜、ジュースなどの加工原料として使用される加工原料需要、(2)外食・中食企業の食材として使用される業務用需要、(3)消費者がスーパーなどの小売店で購入して家庭で調理して消費される家計消費需要-の三つの需要に分けてとらえることができる(図1)。

このうち、加工原料需要と業務用需要を合わせたものが加工・業務用需要である。2020年度のこの割合は56%で、そのうちの32%を輸入品が占めている。一方、家計消費需要は44%で、その輸入割合は3%となっている。通常、この加工原料需要と業務用需要を合わせた加工・業務用需要で使用される野菜が、加工・業務用野菜と呼ばれている。

ただし、輸入野菜は、生鮮品のほか、冷凍品やさまざまな野菜加工品の形態で輸入されているが、加工原料や業務用食材として利用されるだけでなく、ほうれんそう、えだまめ、ブロッコリーなどについては、輸入冷凍品が家庭でも広く利用されており、こうしたスーパーなどの小売店で消費者が購入し家庭で消費される輸入野菜加工品は、家計消費需要にカウントされる。

現在、農林水産省では、加工・業務用野菜を対象として、輸入品利用から国産品利用への置き換えを目指す「国産野菜シェア奪還プロジェクト」を推進しており、このプロジェクトで輸入品利用から国産品利用への転換を目指す対象品目・形態として、こうした家計消費需要にカウントされる冷凍などの輸入野菜加工品も含まれることになる。

以上の点を踏まえ、本稿では、加工・業務用野菜を、加工・業務用需要の原料や食材として使用される野菜に加え、これらを用いて製造された野菜加工製品や外食・中食メニューとして最終的に消費者に供給されるものを含めて、「加工原料・業務用食材+加工製品」として広くとらえることにする。なお、この加工製品には、野菜加工品だけでなく、外食・中食メニューも含まれるが、便宜上、本稿では加工製品という表現を用いることとする。

(2)生産・供給拡大に向けた基本的視点

加工・業務用野菜の国内対応の強化を図るためには、原料面と製品面の双方に着目した対応強化が必要である。このうち、原料面については、加工・業務用実需者から求められる「定時・定量・定質・定価」という「原料の安定供給」が、製品面については、マーケティングなどの観点からも重要な顧客が食品に求める「顧客価値」の向上という「製品の品質向上」が、それぞれ必要となる(図2)。

この中で「一時貯蔵・簡易加工」については、「原料の安定供給」に関係し、その実現を図るための重要な内容の一つとして位置付けている。異常気象の発生頻度が高まり、天候不順などに伴う作柄変動の不安定さが増す中で、一時貯蔵は、原料の「現物確保」という安定供給を図り、「モノ不足」のリスクを軽減する取り組みとして重要である。また、簡易加工は、芯抜き・皮むきなどの前処理や一次加工を意味しており、特に、中国から輸入されて加工原料や業務用食材として利用されている剥きたまねぎ(剥き玉)などに国産品が置き換わっていくために必要な取り組み内容の一つである。

こうした「原料の安定供給」と「製品の品質向上」について、以下、その内容を検討する。まず、「原料の安定供給」の要点を2で見ることにする。次いで、食の外部化が進行する中で、利便性という付加価値がある野菜加工品(冷凍食品)の利用動向を確認しながら野菜加工品の一層の品質向上を図るため、「製品の品質向上」の内容を3で検討する。

2 原料の安定供給に向けた取り組み

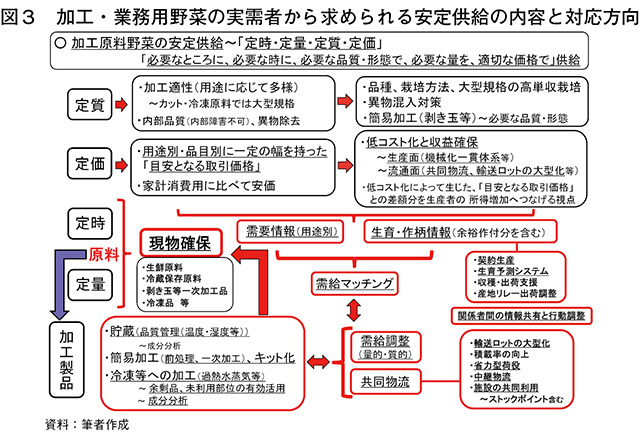

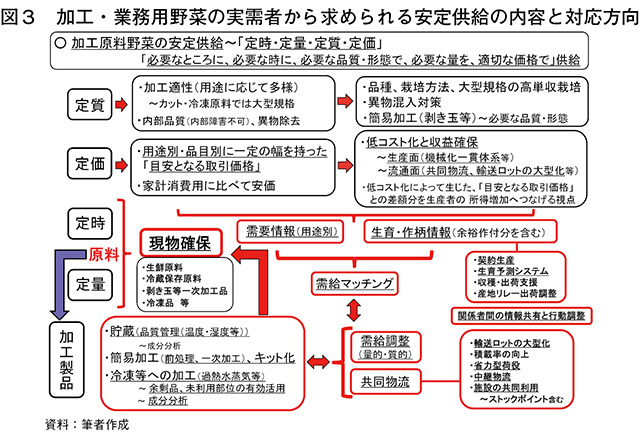

図3は、加工・業務用野菜の実需者から求められる安定供給の内容と対応方向の要点を模式図的に示したものである。

加工・業務用実需者の野菜の調達行動は、小売企業のそれに比べて非弾力的であり、加工・業務用野菜として実需者から重視されるのは、「定時・定量・定質・定価」と呼ばれる数量、品質、規格、価格などの安定供給に関するものであり、これは、「必要なところに、必要な時に、必要な量を、必要な品質・形態で、適切な価格で」供給することを意味している。

この「定時・定量・定質・定価」の安定供給の内容と産地側の対応の要点について見ると、まず「定質」については、品種・規格などの品質内容に関するものであり、基本的には、家計消費用では外観などが重視されるのに対し、加工・業務用の場合、求められる特性は用途に応じて多様であり、カット野菜・冷凍野菜などの原料の場合、加工歩留まりや作業性を高めるため大型規格が必要となる。また、キャベツやレタスなどのカット野菜原料の場合、褐変症などの内部障害のあるものは原料として使用されないため内部品質が大切となり、ほうれんそう、ブロッコリーなどの冷凍野菜原料などの場合、異物混入が大きな問題となる。このため、こうした点への産地側の対応が求められるほか、実需者が「必要とする品質・形態」という観点からは、原体ではなく剥きたまねぎなどの簡易加工形態での供給も「定質」の面から見た重要な取り組み内容と言える。

次に「定価」についてみると、加工・業務用の特徴として重要なのは、用途別・品目別に一定の幅を持った目安となる取引価格(単価)が設定されていることである。これについては、工場着価格などの取引先納品価格や産地渡し価格など契約価格で設定されることが多い。また、家計消費用に比べて安価であることも踏まえると、生産面・流通面双方での低コスト化が重要な取り組み事項となるが、こうした契約取引による固定価格での取り引きの場合、低コスト化によって生じた差額分を生産者の所得増加へつなげることが大切である。

そして、こうした品質内容・規格・価格および数量などに関する、実需者からの用途別の需要情報と産地側の生育・作柄情報といった需給情報の適切なマッチングに向けた取り組みが必要となる。この場合、契約生産をベースとしながら、生育予測システムを活用した生育・作柄情報の関係者間での共有が重要であり、これについては、ストックポイントなどでの一時貯蔵とも連動させながら、生育予測情報を、適期収穫、効率的な収穫・出荷支援、産地リレー出荷の調整などに活用し、効果的な需給調整につなげていく必要がある。

この需給調整の具体的な中身として特に重要なのは、「定時・定量」と関係する「現物確保」である。このため、端境期対応としての貯蔵品の利用だけでなく、年間を通した取り組みとして、収穫したものを産地近郊のほか、消費地や中間地点のストックポイントまで運び、そこで一定量を貯蔵しながら順次供給し、「現物確保」を図る仕組みを関係者と連携して構築することが重要である。この「現物確保」の「現物」の形態については、生鮮原料、一時貯蔵原料のほか、実需者が「必要とする品質・形態」という観点からは剥きたまねぎなどの簡易加工形態での供給も必要であり、一時貯蔵分を上回る余剰分については、冷凍などの保存性の高い形態へ転換して利用していくことも重要である。

そして、これらの需給マッチングや需給調整を踏まえた物流においては、輸送ロットの大型化、積載率の向上、施設の共同利用などの効果的な共同物流の仕組みづくりも、大切な取り組み事項となる。

そして、この「モノ不足」に陥らない、原料の「現物確保」を重要な内容とする「定時・定量・定質・定価」の安定供給の実現を図るためには、川上・川中・川下の関係者が連携し、情報共有を図って行動調整につなげていくことが重要である。

こうした取り組みを通じて入手した原料を使用して、さまざまな野菜加工品の製造や外食・中食メニューの調理が行われることになるが、次に、加工・業務用野菜の対応強化で必要なもう一つの側面である「製品の品質向上」を「顧客価値」の向上の観点から検討する。

加工・業務用実需者の野菜の調達行動は、小売企業のそれに比べて非弾力的であり、加工・業務用野菜として実需者から重視されるのは、「定時・定量・定質・定価」と呼ばれる数量、品質、規格、価格などの安定供給に関するものであり、これは、「必要なところに、必要な時に、必要な量を、必要な品質・形態で、適切な価格で」供給することを意味している。

この「定時・定量・定質・定価」の安定供給の内容と産地側の対応の要点について見ると、まず「定質」については、品種・規格などの品質内容に関するものであり、基本的には、家計消費用では外観などが重視されるのに対し、加工・業務用の場合、求められる特性は用途に応じて多様であり、カット野菜・冷凍野菜などの原料の場合、加工歩留まりや作業性を高めるため大型規格が必要となる。また、キャベツやレタスなどのカット野菜原料の場合、褐変症などの内部障害のあるものは原料として使用されないため内部品質が大切となり、ほうれんそう、ブロッコリーなどの冷凍野菜原料などの場合、異物混入が大きな問題となる。このため、こうした点への産地側の対応が求められるほか、実需者が「必要とする品質・形態」という観点からは、原体ではなく剥きたまねぎなどの簡易加工形態での供給も「定質」の面から見た重要な取り組み内容と言える。

次に「定価」についてみると、加工・業務用の特徴として重要なのは、用途別・品目別に一定の幅を持った目安となる取引価格(単価)が設定されていることである。これについては、工場着価格などの取引先納品価格や産地渡し価格など契約価格で設定されることが多い。また、家計消費用に比べて安価であることも踏まえると、生産面・流通面双方での低コスト化が重要な取り組み事項となるが、こうした契約取引による固定価格での取り引きの場合、低コスト化によって生じた差額分を生産者の所得増加へつなげることが大切である。

そして、こうした品質内容・規格・価格および数量などに関する、実需者からの用途別の需要情報と産地側の生育・作柄情報といった需給情報の適切なマッチングに向けた取り組みが必要となる。この場合、契約生産をベースとしながら、生育予測システムを活用した生育・作柄情報の関係者間での共有が重要であり、これについては、ストックポイントなどでの一時貯蔵とも連動させながら、生育予測情報を、適期収穫、効率的な収穫・出荷支援、産地リレー出荷の調整などに活用し、効果的な需給調整につなげていく必要がある。

この需給調整の具体的な中身として特に重要なのは、「定時・定量」と関係する「現物確保」である。このため、端境期対応としての貯蔵品の利用だけでなく、年間を通した取り組みとして、収穫したものを産地近郊のほか、消費地や中間地点のストックポイントまで運び、そこで一定量を貯蔵しながら順次供給し、「現物確保」を図る仕組みを関係者と連携して構築することが重要である。この「現物確保」の「現物」の形態については、生鮮原料、一時貯蔵原料のほか、実需者が「必要とする品質・形態」という観点からは剥きたまねぎなどの簡易加工形態での供給も必要であり、一時貯蔵分を上回る余剰分については、冷凍などの保存性の高い形態へ転換して利用していくことも重要である。

そして、これらの需給マッチングや需給調整を踏まえた物流においては、輸送ロットの大型化、積載率の向上、施設の共同利用などの効果的な共同物流の仕組みづくりも、大切な取り組み事項となる。

そして、この「モノ不足」に陥らない、原料の「現物確保」を重要な内容とする「定時・定量・定質・定価」の安定供給の実現を図るためには、川上・川中・川下の関係者が連携し、情報共有を図って行動調整につなげていくことが重要である。

こうした取り組みを通じて入手した原料を使用して、さまざまな野菜加工品の製造や外食・中食メニューの調理が行われることになるが、次に、加工・業務用野菜の対応強化で必要なもう一つの側面である「製品の品質向上」を「顧客価値」の向上の観点から検討する。

3 製品の品質向上に向けた取り組み

単身・共稼ぎ・高齢者といった簡便化志向が強い世帯の増加を背景として食の外部化(調理の外部化)が進行し、カット野菜やサラダなどの即食性食品や、冷凍野菜、冷凍調理食品、キット食品などの時短食材の利用が増加している。こうした状況の中、輸入野菜加工品に対抗し、価格競争に陥らない加工製品の生産・供給を図るために必要なのは、簡便化志向の強まりに対応し利便性という付加価値を活かしながら品質面の一層の向上を図った製品づくりである。

こうした観点から、まず、冷凍食品の利用動向について確認する。

(1)家庭における冷凍食品の利用動向

株式会社日本政策金融公庫が年に2回継続して行っている食の志向調査では、「健康志向」、「経済性志向」、「簡便化志向」が3大志向として定着している。このうち、簡便化志向と回答した者が、食の簡便化のために家庭で実践している内容で最も多いのは(複数回答)、「冷凍食品の活用」である。また、冷凍食品の中で最も購入量が多いのは(単数回答)、電子レンジなどで解凍して「そのまま食べられる調理食品」であり、冷凍野菜(葉物野菜、軽量野菜、根菜野菜の合計)の利用も多い(資料:日本政策金融公庫・消費者動向特別調査〈2022年3月〉)。食の簡便化志向が強まる中、簡便化の食材として冷凍調理食品や冷凍野菜に対する需要が高いことを確認することができる。

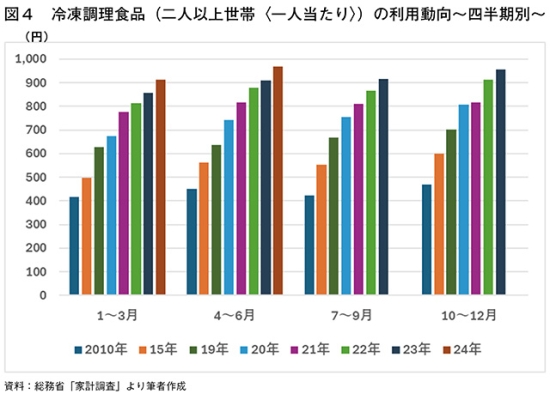

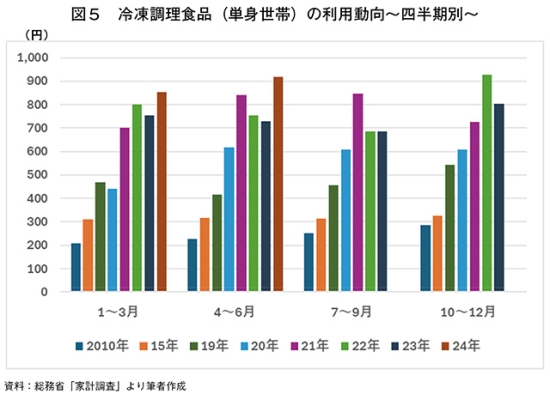

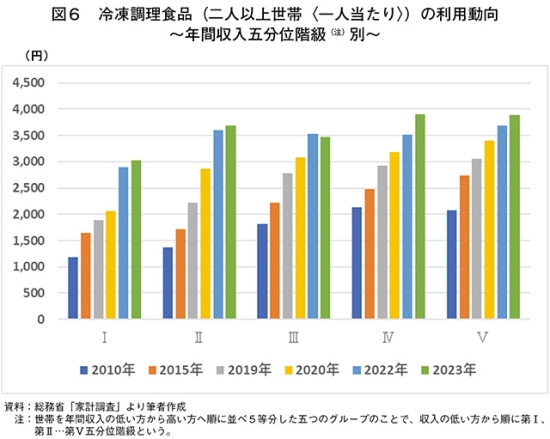

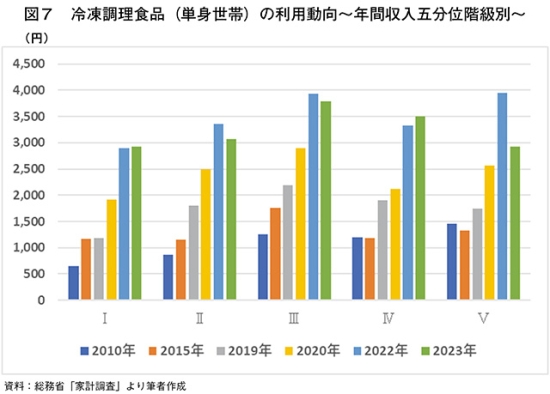

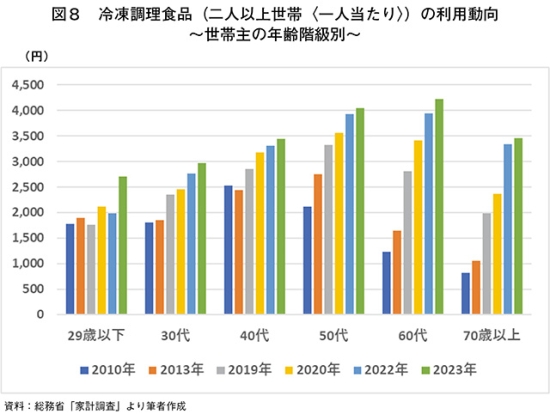

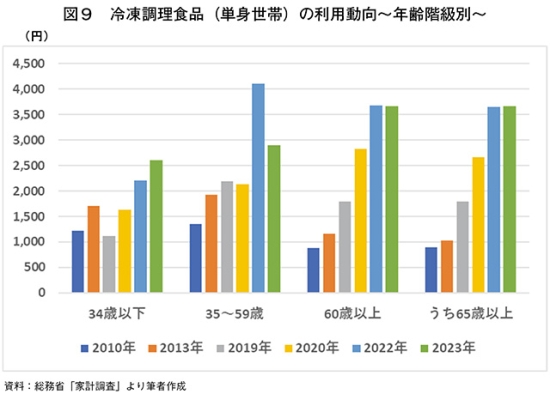

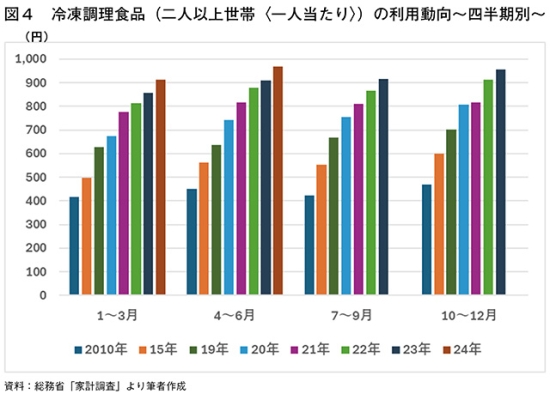

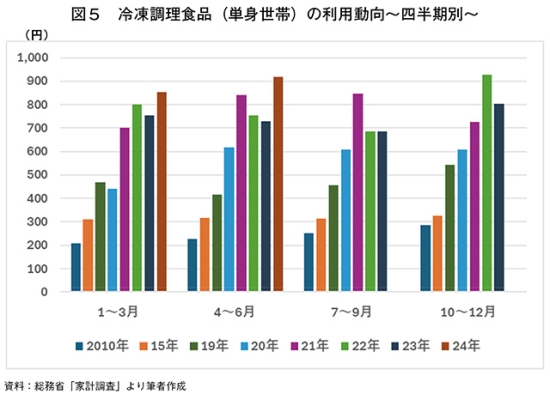

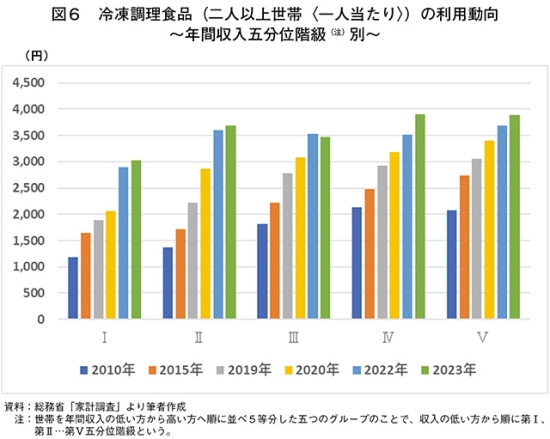

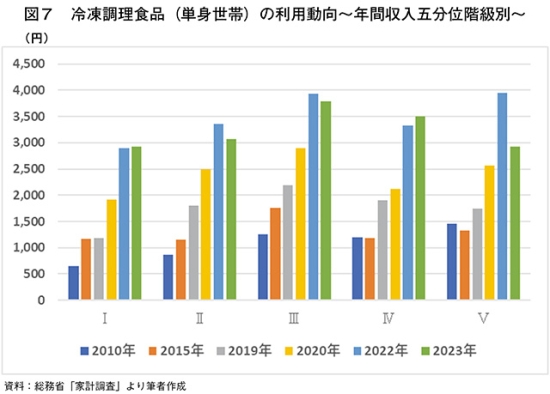

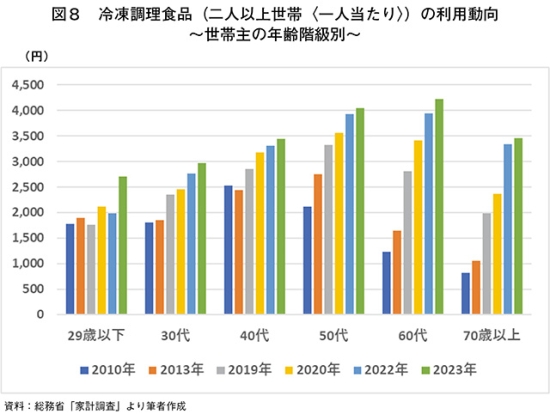

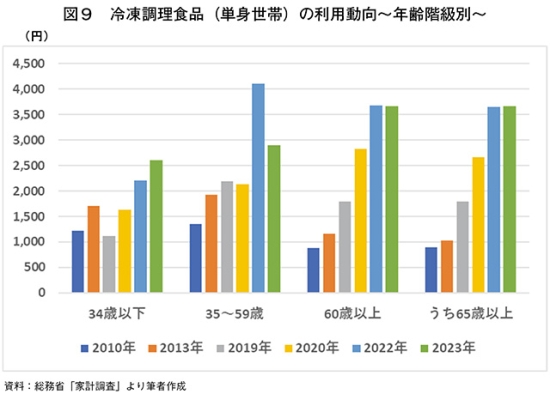

これに関連して、家計調査(総務省)から冷凍食品の利用動向を見ると、二人以上世帯・単身世帯ともに、コロナ禍以前から増加していた支出金額(一人当たり・四半期別)は、その後もほぼ一貫して増加している(図4、5)。これを収入階層別に見ると(図6、7)、ローマ数字が大きくなるほど収入も多いが、いずれの階層においても、2010年以降からの支出の増加傾向が継続しているほか、収入階層間の支出金額の差もあまり大きくないことが特徴となっている。 この点は、外食(食事代)のような、収入が多い層ほど支出金額も多い所得依存型の性格が強い消費とは異なっている。最後に、世帯主の年齢階層別に見ると(図8、9)、2010年、13年頃は、若い世帯の支出金額が相対的に多かったが、その後、高齢層の支出金額が大きく増加している。このように冷凍調理食品の利用が右肩上がりで増加しており、いずれの収入階層においても幅広く利用されているほか、近年では特に高齢層による利用が増加していることがわかる。

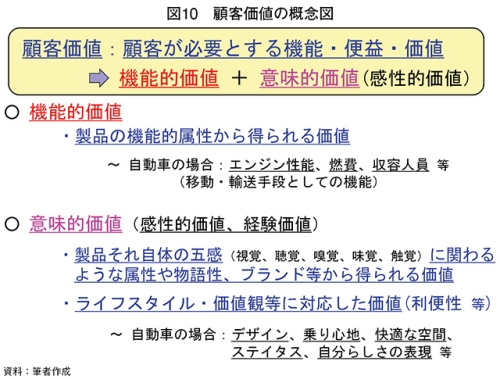

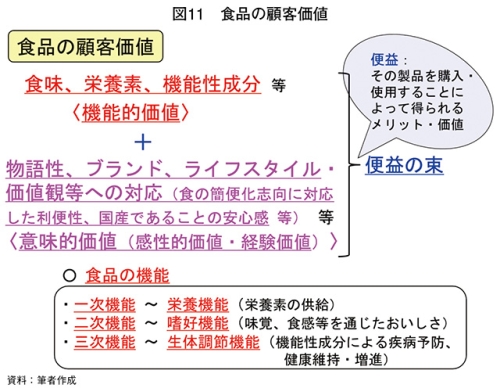

(2)「顧客価値」のとらえ方

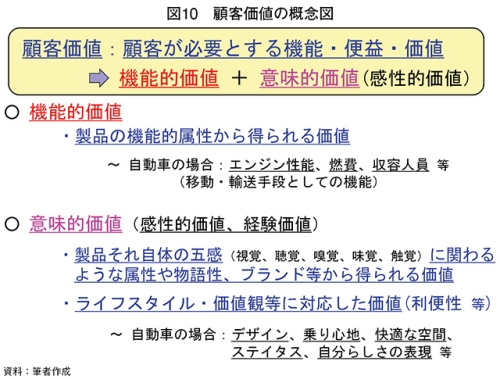

「顧客価値」は、マーケティングや価値連鎖の仕組みを考える上で重要な概念の一つである。これについては、いくつかのとらえ方があるが、本稿では、「顧客価値」を消費者・実需者といった「顧客」が必要とする「機能・便益・価値」を意味し、「機能的価値」と「意味的価値」から構成されるものとしてとらえている(図10)。

このうち、「機能的価値」は、基本的には、製品の機能・性能などの属性から得られる価値であり、例えば、自動車であれば、エンジンの性能や燃費の良さ、収容人員の数など、自動車の移動・輸送手段としての機能や性能に関するものである。

一方、「意味的価値」は、「感性的価値」、「経験価値」などとも呼ばれ、製品それ自体の五感に関わる属性や、物語性、ブランドなどから得られる価値や、ライフスタイル・価値観などに対応した価値であり、自動車でいえば、デザインや乗り心地、それに乗ることによるステータス、自分らしさの表現などに関するものである。

優れた商品は、「機能的価値」だけではなく、「意味的価値」の点でも消費者に訴求できる価値を有している。商品の本来的な顧客ニーズという面から考えると、商品づくりにおいては「機能的価値」の向上が基本であるといえるが、価格競争に陥らない商品づくりという観点からは、商品の機能や性能などの「機能的価値」の向上にとどまるのではなく、物語性やライフスタイル・価値観などに対応した「意味的価値」をいかにして高めるかという点も重要となる。

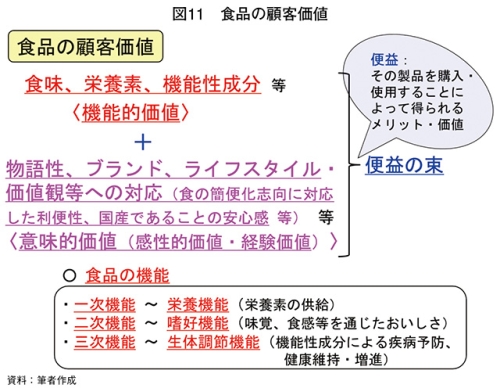

次に、こうした「顧客価値」の考え方を食品に当てはめて考えることにする(図11)。食品は三つの機能を有している。栄養素の供給という「栄養機能」、味覚、食感などを通じたおいしさを感じる「嗜好機能」、そして機能性成分による疾病予防、健康の維持・増進という「生体調節機能」である。特定保健用食品や機能性表示食品などは、この食品の「生体調節機能」に着目したものである。こうした食品の機能について、「栄養機能」は一次機能、「嗜好機能」は二次機能、「生体調節機能」は三次機能と呼ばれる。

こうした食品の三つの機能である「食味、栄養素、機能性成分」などに関するものが食品の「機能的価値」に相当し、物語性、ブランドや、ライフスタイル・価値観などへの対応、例えば、食の簡便化志向に対応した利便性や、国産であることの安心感や価値などを「意味的価値」としてとらえることができる。

こうしたさまざまな「機能的価値」や「意味的価値」を付与することによって、顧客にとっての価値やメリットである便益が増すこととなり、複数の便益からなる便益の束としての「顧客価値」の魅力は高まることとなる。

次に、こうした考え方を踏まえながら、食の外部化に対応した野菜加工製品の「顧客価値」の向上について、栄養・機能性などの食品の機能面に着目した訴求力のある付加価値の向上という観点から検討する。

(3)栄養・機能性を高めた「顧客価値」の向上

食の外部化が簡便化志向の強まりを背景として進行しており、野菜消費において、カット野菜、サラダなどの即食性食品や、冷凍野菜、冷凍調理食品、キット食品などの時短食材といった「利便性食材」の需要が増加している。

こうした状況の中で大切なのは、カット野菜、冷凍野菜などの加工過程を経て食卓に上る、食の段階における野菜の栄養・機能性成分はどのようになっているのか、ということである。

このことがなぜ大切かというと、厚生労働省が推奨する、国民の健康づくりの指針である「健康日本21」においては、健康維持や生活習慣病の予防などを期待して、野菜の1日の摂取目標350グラム、この中で緑黄色野菜120グラムが提唱されている。この350グラムという数値は、健康維持などに必要な、ビタミンC、カリウム、食物繊維の摂取量の確保を野菜に当てはめて算出したものである。ただし、その基となる栄養素の数値は、文部科学省の「日本食品標準成分表」であり、一般的なホール野菜を使用した「生」の状態での成分分析が基本となっている。そして、これをベースに「ゆでた」状態や、「油炒め」の場合なども計測されているが、冷凍形態の成分分析が行われている品目はほうれんそうなど6品目であり、カット野菜の成分分析についてはキャベツなど2品目にとどまっている。

しかし大切なのは、カット野菜、冷凍野菜をはじめ、加工・流通過程を経て食卓に上る、食の段階における野菜の栄養・機能性成分である。このため、加工野菜の製造工程における、洗浄・殺菌・ブランチング(冷凍前の加熱処理)・冷凍などによる栄養素の流出・低減などを視野に入れた、カット野菜、冷凍野菜などの食の段階における野菜の形態別・加工方法別成分分析を行い、これを踏まえた上で、利便性という付加価値を活かしながら、必要な栄養素をより多く供給できる新たな商品の開発や食べ方の提案が必要である。

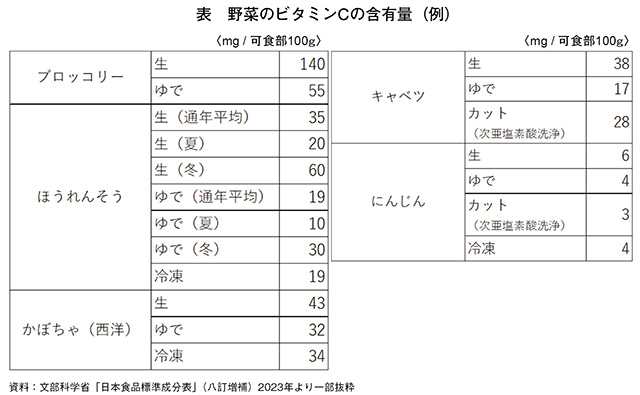

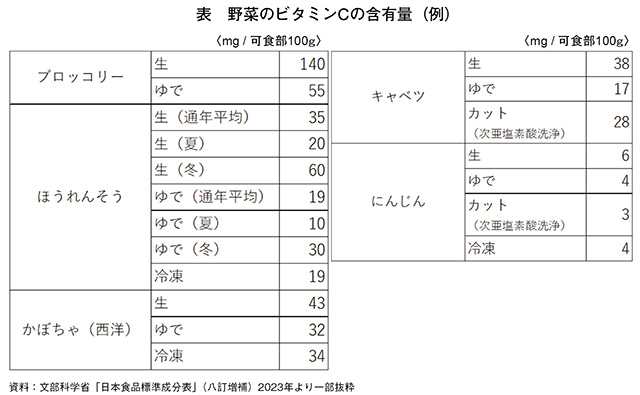

なお、表は「日本食品標準成分表」(八訂増補、2023年)から、いくつかの野菜について、可食部100グラム当たりのビタミンCの含有量を抜粋して示したものである。

ビタミンCは水溶性であるため、ブロッコリーで見ると、ビタミンCの含有量は、「生」の140ミリグラム対して「ゆでた」ものは55ミリグラムと「生」の約4割に減少している。ほうれんそうについては、旬である冬場のほうれんそうは夏場のものに比べてビタミンCの含有量が多いことや、「ゆでた」ものは「生」の半分程度にまで減少していることのほか、冷凍品(中国産の市販冷凍品)の場合、ボイルによるブランチングであると思われるが、ビタミンC含有量は、通年平均の「ゆでた」ものと同じような値であることなどが示されている。

また、カット野菜については、カット野菜メーカーから次亜塩素酸殺菌を行ったものをサンプルとして入手し計測したものであるが、ビタミンC含有量は、「生」に比べて、キャベツの場合は約3割の減少、にんじんでは約半分となっている。

ただし、計測された冷凍品やカット野菜のサンプルは、「生」の状態で計測した原体と同じ個体を使用してブランチング・冷凍加工や殺菌などを施したものではないため、「生」と「冷凍」、「カット」などの計測結果は単純には直接比較できない点に留意する必要がある。

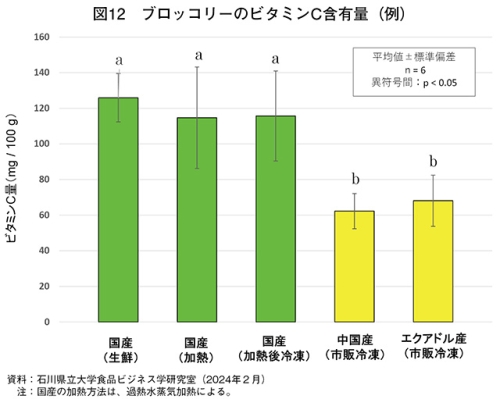

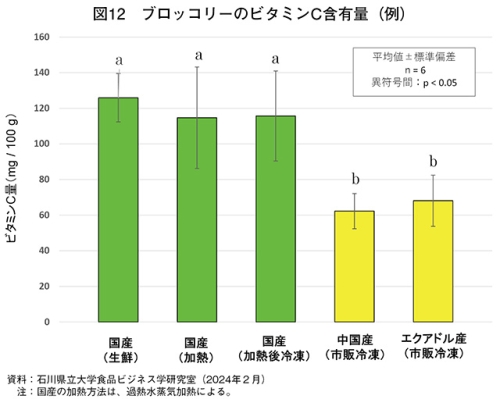

次に、図12は、国産のブロッコリーを原料として、過熱水蒸気でブランチング処理を行った後、急速冷凍した冷凍ブロッコリーと、市販の輸入冷凍ブロッコリーのビタミンC含有量を、筆者の研究室で調べたものである。

冷凍ブロッコリーの製造におけるブランチング方法としては、一般にボイル加熱が多いが、これを過熱水蒸気加熱でブランチングした場合、ビタミンC量の大きな低減は見られず、これを急速冷凍したものもほとんど影響は見られない。一方、中国産、エクアドル産の輸入冷凍ブロッコリーはボイルによるブランチングにより、水溶性のビタミンCが多く流出しているものと思われる。このため、ビタミンCなどの水溶性の栄養素・機能性成分の保持という点では、過熱水蒸気によるブランチング方法は有効であると言える。

ただし、冷凍野菜製造におけるブランチング方法について、例えば、ほうれんそうの場合、シュウ酸のようなアクを取り除くためには、むしろボイルの方が適している。また、品目によっては、ブランチング処理が必要ないものもあり、ブランチングの有無やその方法については、品目特性に応じた適切な方法を選択する必要がある。また、急速冷凍の方法においても、エアブラスト方式(食品に冷風をあてて凍結する方法)や液体凍結(ブライン凍結。マイナス温度のエタノールに食品を漬けて凍結する方法)などさまざまなものがある。このため、品目ごとに、ブランチング方法や急速冷凍方法などの適切な組み合わせを行って、食味はもとより、栄養・機能性といった品質面での向上という付加価値が重要であり、この点に関する消費者・実需者へのアピールによる価値訴求も必要である。

冷凍野菜をはじめ、輸入野菜加工品に対抗し、その国産品への代替を図り、国産の野菜加工品の生産・供給の拡大を進めるためには、コスト面と品質面の双方の検討が必要であるが、価格競争に陥らない「顧客価値」を向上させた商品の生産・供給という視点が大切である。すなわち、カット野菜、冷凍野菜などの「利便性食材」の加工・製造過程で生じやすい栄養・機能性成分の低減などを改善し、食品に求められる「機能・便益・価値」を高めた商品づくりが重要であり、利便性という付加価値を活かしながら、栄養・機能性といった健康の維持・増進機能を高めた「利便性+栄養・機能性」へと「顧客価値」を向上させることが重要である。

このことは、食の外部化が進行する中で需要が増加しているカット野菜、冷凍野菜などの「利便性食材」の利用の目的を、「利用の手軽さ・便利さ」による「野菜を手軽に食べること」から、健康の維持・増進機能を高め、「野菜を手軽に食べて、より健康になること」へと、消費者の便益をより高めた目的の達成につなげていくことを意味している。

こうした観点から、まず、冷凍食品の利用動向について確認する。

(1)家庭における冷凍食品の利用動向

株式会社日本政策金融公庫が年に2回継続して行っている食の志向調査では、「健康志向」、「経済性志向」、「簡便化志向」が3大志向として定着している。このうち、簡便化志向と回答した者が、食の簡便化のために家庭で実践している内容で最も多いのは(複数回答)、「冷凍食品の活用」である。また、冷凍食品の中で最も購入量が多いのは(単数回答)、電子レンジなどで解凍して「そのまま食べられる調理食品」であり、冷凍野菜(葉物野菜、軽量野菜、根菜野菜の合計)の利用も多い(資料:日本政策金融公庫・消費者動向特別調査〈2022年3月〉)。食の簡便化志向が強まる中、簡便化の食材として冷凍調理食品や冷凍野菜に対する需要が高いことを確認することができる。

これに関連して、家計調査(総務省)から冷凍食品の利用動向を見ると、二人以上世帯・単身世帯ともに、コロナ禍以前から増加していた支出金額(一人当たり・四半期別)は、その後もほぼ一貫して増加している(図4、5)。これを収入階層別に見ると(図6、7)、ローマ数字が大きくなるほど収入も多いが、いずれの階層においても、2010年以降からの支出の増加傾向が継続しているほか、収入階層間の支出金額の差もあまり大きくないことが特徴となっている。 この点は、外食(食事代)のような、収入が多い層ほど支出金額も多い所得依存型の性格が強い消費とは異なっている。最後に、世帯主の年齢階層別に見ると(図8、9)、2010年、13年頃は、若い世帯の支出金額が相対的に多かったが、その後、高齢層の支出金額が大きく増加している。このように冷凍調理食品の利用が右肩上がりで増加しており、いずれの収入階層においても幅広く利用されているほか、近年では特に高齢層による利用が増加していることがわかる。

(2)「顧客価値」のとらえ方

「顧客価値」は、マーケティングや価値連鎖の仕組みを考える上で重要な概念の一つである。これについては、いくつかのとらえ方があるが、本稿では、「顧客価値」を消費者・実需者といった「顧客」が必要とする「機能・便益・価値」を意味し、「機能的価値」と「意味的価値」から構成されるものとしてとらえている(図10)。

このうち、「機能的価値」は、基本的には、製品の機能・性能などの属性から得られる価値であり、例えば、自動車であれば、エンジンの性能や燃費の良さ、収容人員の数など、自動車の移動・輸送手段としての機能や性能に関するものである。

一方、「意味的価値」は、「感性的価値」、「経験価値」などとも呼ばれ、製品それ自体の五感に関わる属性や、物語性、ブランドなどから得られる価値や、ライフスタイル・価値観などに対応した価値であり、自動車でいえば、デザインや乗り心地、それに乗ることによるステータス、自分らしさの表現などに関するものである。

優れた商品は、「機能的価値」だけではなく、「意味的価値」の点でも消費者に訴求できる価値を有している。商品の本来的な顧客ニーズという面から考えると、商品づくりにおいては「機能的価値」の向上が基本であるといえるが、価格競争に陥らない商品づくりという観点からは、商品の機能や性能などの「機能的価値」の向上にとどまるのではなく、物語性やライフスタイル・価値観などに対応した「意味的価値」をいかにして高めるかという点も重要となる。

次に、こうした「顧客価値」の考え方を食品に当てはめて考えることにする(図11)。食品は三つの機能を有している。栄養素の供給という「栄養機能」、味覚、食感などを通じたおいしさを感じる「嗜好機能」、そして機能性成分による疾病予防、健康の維持・増進という「生体調節機能」である。特定保健用食品や機能性表示食品などは、この食品の「生体調節機能」に着目したものである。こうした食品の機能について、「栄養機能」は一次機能、「嗜好機能」は二次機能、「生体調節機能」は三次機能と呼ばれる。

こうした食品の三つの機能である「食味、栄養素、機能性成分」などに関するものが食品の「機能的価値」に相当し、物語性、ブランドや、ライフスタイル・価値観などへの対応、例えば、食の簡便化志向に対応した利便性や、国産であることの安心感や価値などを「意味的価値」としてとらえることができる。

こうしたさまざまな「機能的価値」や「意味的価値」を付与することによって、顧客にとっての価値やメリットである便益が増すこととなり、複数の便益からなる便益の束としての「顧客価値」の魅力は高まることとなる。

次に、こうした考え方を踏まえながら、食の外部化に対応した野菜加工製品の「顧客価値」の向上について、栄養・機能性などの食品の機能面に着目した訴求力のある付加価値の向上という観点から検討する。

(3)栄養・機能性を高めた「顧客価値」の向上

食の外部化が簡便化志向の強まりを背景として進行しており、野菜消費において、カット野菜、サラダなどの即食性食品や、冷凍野菜、冷凍調理食品、キット食品などの時短食材といった「利便性食材」の需要が増加している。

こうした状況の中で大切なのは、カット野菜、冷凍野菜などの加工過程を経て食卓に上る、食の段階における野菜の栄養・機能性成分はどのようになっているのか、ということである。

このことがなぜ大切かというと、厚生労働省が推奨する、国民の健康づくりの指針である「健康日本21」においては、健康維持や生活習慣病の予防などを期待して、野菜の1日の摂取目標350グラム、この中で緑黄色野菜120グラムが提唱されている。この350グラムという数値は、健康維持などに必要な、ビタミンC、カリウム、食物繊維の摂取量の確保を野菜に当てはめて算出したものである。ただし、その基となる栄養素の数値は、文部科学省の「日本食品標準成分表」であり、一般的なホール野菜を使用した「生」の状態での成分分析が基本となっている。そして、これをベースに「ゆでた」状態や、「油炒め」の場合なども計測されているが、冷凍形態の成分分析が行われている品目はほうれんそうなど6品目であり、カット野菜の成分分析についてはキャベツなど2品目にとどまっている。

しかし大切なのは、カット野菜、冷凍野菜をはじめ、加工・流通過程を経て食卓に上る、食の段階における野菜の栄養・機能性成分である。このため、加工野菜の製造工程における、洗浄・殺菌・ブランチング(冷凍前の加熱処理)・冷凍などによる栄養素の流出・低減などを視野に入れた、カット野菜、冷凍野菜などの食の段階における野菜の形態別・加工方法別成分分析を行い、これを踏まえた上で、利便性という付加価値を活かしながら、必要な栄養素をより多く供給できる新たな商品の開発や食べ方の提案が必要である。

なお、表は「日本食品標準成分表」(八訂増補、2023年)から、いくつかの野菜について、可食部100グラム当たりのビタミンCの含有量を抜粋して示したものである。

ビタミンCは水溶性であるため、ブロッコリーで見ると、ビタミンCの含有量は、「生」の140ミリグラム対して「ゆでた」ものは55ミリグラムと「生」の約4割に減少している。ほうれんそうについては、旬である冬場のほうれんそうは夏場のものに比べてビタミンCの含有量が多いことや、「ゆでた」ものは「生」の半分程度にまで減少していることのほか、冷凍品(中国産の市販冷凍品)の場合、ボイルによるブランチングであると思われるが、ビタミンC含有量は、通年平均の「ゆでた」ものと同じような値であることなどが示されている。

また、カット野菜については、カット野菜メーカーから次亜塩素酸殺菌を行ったものをサンプルとして入手し計測したものであるが、ビタミンC含有量は、「生」に比べて、キャベツの場合は約3割の減少、にんじんでは約半分となっている。

ただし、計測された冷凍品やカット野菜のサンプルは、「生」の状態で計測した原体と同じ個体を使用してブランチング・冷凍加工や殺菌などを施したものではないため、「生」と「冷凍」、「カット」などの計測結果は単純には直接比較できない点に留意する必要がある。

次に、図12は、国産のブロッコリーを原料として、過熱水蒸気でブランチング処理を行った後、急速冷凍した冷凍ブロッコリーと、市販の輸入冷凍ブロッコリーのビタミンC含有量を、筆者の研究室で調べたものである。

冷凍ブロッコリーの製造におけるブランチング方法としては、一般にボイル加熱が多いが、これを過熱水蒸気加熱でブランチングした場合、ビタミンC量の大きな低減は見られず、これを急速冷凍したものもほとんど影響は見られない。一方、中国産、エクアドル産の輸入冷凍ブロッコリーはボイルによるブランチングにより、水溶性のビタミンCが多く流出しているものと思われる。このため、ビタミンCなどの水溶性の栄養素・機能性成分の保持という点では、過熱水蒸気によるブランチング方法は有効であると言える。

ただし、冷凍野菜製造におけるブランチング方法について、例えば、ほうれんそうの場合、シュウ酸のようなアクを取り除くためには、むしろボイルの方が適している。また、品目によっては、ブランチング処理が必要ないものもあり、ブランチングの有無やその方法については、品目特性に応じた適切な方法を選択する必要がある。また、急速冷凍の方法においても、エアブラスト方式(食品に冷風をあてて凍結する方法)や液体凍結(ブライン凍結。マイナス温度のエタノールに食品を漬けて凍結する方法)などさまざまなものがある。このため、品目ごとに、ブランチング方法や急速冷凍方法などの適切な組み合わせを行って、食味はもとより、栄養・機能性といった品質面での向上という付加価値が重要であり、この点に関する消費者・実需者へのアピールによる価値訴求も必要である。

冷凍野菜をはじめ、輸入野菜加工品に対抗し、その国産品への代替を図り、国産の野菜加工品の生産・供給の拡大を進めるためには、コスト面と品質面の双方の検討が必要であるが、価格競争に陥らない「顧客価値」を向上させた商品の生産・供給という視点が大切である。すなわち、カット野菜、冷凍野菜などの「利便性食材」の加工・製造過程で生じやすい栄養・機能性成分の低減などを改善し、食品に求められる「機能・便益・価値」を高めた商品づくりが重要であり、利便性という付加価値を活かしながら、栄養・機能性といった健康の維持・増進機能を高めた「利便性+栄養・機能性」へと「顧客価値」を向上させることが重要である。

このことは、食の外部化が進行する中で需要が増加しているカット野菜、冷凍野菜などの「利便性食材」の利用の目的を、「利用の手軽さ・便利さ」による「野菜を手軽に食べること」から、健康の維持・増進機能を高め、「野菜を手軽に食べて、より健康になること」へと、消費者の便益をより高めた目的の達成につなげていくことを意味している。

4 まとめ

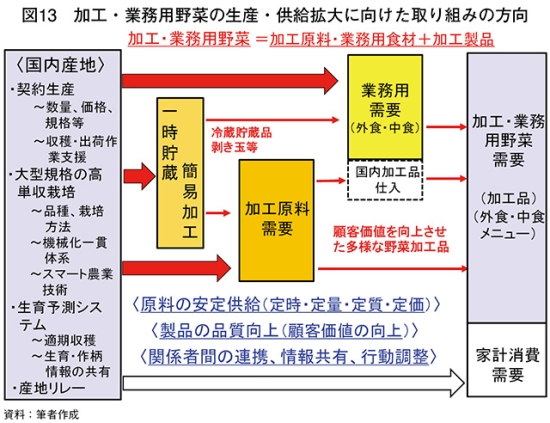

これまでの検討内容を、加工・業務用対応型の野菜の生産・供給体制の構築という観点から再度まとめる(図13)。加工・業務用野菜を「加工原料・業務用食材+加工製品」として広くとらえた上で、原料供給面と製品製造面の双方における対応強化の要点を検討してきた。

この中で原料供給面については、加工・業務用実需者から求められる「定時・定量・定質・定価」という安定供給への対応、すなわち、「必要なところに、必要な時に、必要な量を、必要な品質・形態で、適切な価格」で供給するための体制構築が必要となる。その中で、「現物確保」のための一時貯蔵の活用や、実需者が求める「品質・形態」という観点から、例えば剥きたまねぎなどの簡易加工形態での供給も重要な取り組みとなる。

また、製品の製造面については、価格競争に陥らないよう、「機能的価値」と「意味的価値」から構成される「顧客価値」を向上させた製品づくりが必要であり、食の外部化が進行する中で、利便性という付加価値を活かしながら、食品に求められる機能、特に、栄養・機能性の一層の向上が重要である。

こうした中で、国内産地においては、加工・業務用実需者との契約生産をベースとし、数量、価格や品質・形態などを含む規格などについて事前に取り決めた上で、大型規格の高単収栽培などを、スマート農業技術の活用を含む機械化一貫体系などの効率的で省力型の生産体系の下で行い、その中で、生育予測システムを活用して適期収穫に活かすとともに、その生育・作柄情報を関係者間で共有することが重要である。

こうした加工・業務用対応型の野菜の生産・供給体制の構築は、農業生産者、加工・業務用実需者、流通事業者などの関係者が連携し、情報共有を図って行動調整につなげていく仕組みづくりとしてとらえることができる。

なお、本稿は、2024年10月10日に東京ビッグサイトで開催された加工・業務用野菜の情報交換会セミナー(野菜流通カット協議会主催)における筆者の報告内容「加工・業務用野菜の生産・供給拡大に向けて」の概要をとりまとめたものである。

なお、主要品目毎のより具体的な国内対応の内容については、筆者も参加して作成した「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン2023(青果物主要13品目)」(一般社団法人日本施設園芸協会・野菜流通カット協議会)も参照願いたい。

小林 茂典(こばやし しげのり)

石川県立大学 名誉教授

【略歴】

東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程修了。博士(農学)。

農林水産省農林水産政策研究所企画広報室企画科長、総括上席研究官(農業・農村領域長、食料・環境領域長)などを経て、2019年4月、石川県立大学生物資源環境学部食品科学科教授に就任。24年4月より現職。

専門は農業市場学、食品流通論。

この中で原料供給面については、加工・業務用実需者から求められる「定時・定量・定質・定価」という安定供給への対応、すなわち、「必要なところに、必要な時に、必要な量を、必要な品質・形態で、適切な価格」で供給するための体制構築が必要となる。その中で、「現物確保」のための一時貯蔵の活用や、実需者が求める「品質・形態」という観点から、例えば剥きたまねぎなどの簡易加工形態での供給も重要な取り組みとなる。

また、製品の製造面については、価格競争に陥らないよう、「機能的価値」と「意味的価値」から構成される「顧客価値」を向上させた製品づくりが必要であり、食の外部化が進行する中で、利便性という付加価値を活かしながら、食品に求められる機能、特に、栄養・機能性の一層の向上が重要である。

こうした中で、国内産地においては、加工・業務用実需者との契約生産をベースとし、数量、価格や品質・形態などを含む規格などについて事前に取り決めた上で、大型規格の高単収栽培などを、スマート農業技術の活用を含む機械化一貫体系などの効率的で省力型の生産体系の下で行い、その中で、生育予測システムを活用して適期収穫に活かすとともに、その生育・作柄情報を関係者間で共有することが重要である。

こうした加工・業務用対応型の野菜の生産・供給体制の構築は、農業生産者、加工・業務用実需者、流通事業者などの関係者が連携し、情報共有を図って行動調整につなげていく仕組みづくりとしてとらえることができる。

なお、本稿は、2024年10月10日に東京ビッグサイトで開催された加工・業務用野菜の情報交換会セミナー(野菜流通カット協議会主催)における筆者の報告内容「加工・業務用野菜の生産・供給拡大に向けて」の概要をとりまとめたものである。

なお、主要品目毎のより具体的な国内対応の内容については、筆者も参加して作成した「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン2023(青果物主要13品目)」(一般社団法人日本施設園芸協会・野菜流通カット協議会)も参照願いたい。

小林 茂典(こばやし しげのり)

石川県立大学 名誉教授

【略歴】

東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程修了。博士(農学)。

農林水産省農林水産政策研究所企画広報室企画科長、総括上席研究官(農業・農村領域長、食料・環境領域長)などを経て、2019年4月、石川県立大学生物資源環境学部食品科学科教授に就任。24年4月より現職。

専門は農業市場学、食品流通論。