ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 「みどりの食料システム戦略」の実現に向けたスマート農業の現場

株式会社 日本農業サポート研究所 代表取締役 福田 浩一

1 はじめに

国が推進しているスマート農業実証プロジェクト(注1)は、2019年度から開始され、2022年度まで全国約200地区で行われてきた。全国各地での実証により、生産性の向上に貢献するスマート農業が生産者に広く認知され、自動操舵トラクターやドローンによる農薬散布など、従来の技術に比べ効果が分かりやすい技術が急速に普及している。一方で、「大型で高価格な農機が導入され、過剰投資になった場合、経営的にマイナスになる」「営農におけるデータの活用が不十分」といった課題もある。

スマート農業は、生産性の向上だけでなく、環境負荷低減に貢献できることから、「みどりの食料システム戦略」に基づき、生産力の向上および持続性の両立を図っていくこととされている。

全国の先進的な農業法人などを訪問すると、環境負荷低減に貢献する脱炭素の試みは20年以上前から、また脱炭素を可能にするスマート農業にもすでに取り組んでいるところが多い。

本稿では、その中から代表的な現場を紹介するとともに、「みどりの食料システム戦略」の実現に向けたスマート農業の課題と展望について、筆者の考えを最後に述べたい。

(注1)ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した「スマート農業」を実証し、スマート農業の社会実装を加速させていく事業。スマート農業技術を実際に生産現場に導入し、技術実証を行うとともに、技術の導入による経営への効果を明らかにすることを目的としている。

スマート農業は、生産性の向上だけでなく、環境負荷低減に貢献できることから、「みどりの食料システム戦略」に基づき、生産力の向上および持続性の両立を図っていくこととされている。

全国の先進的な農業法人などを訪問すると、環境負荷低減に貢献する脱炭素の試みは20年以上前から、また脱炭素を可能にするスマート農業にもすでに取り組んでいるところが多い。

本稿では、その中から代表的な現場を紹介するとともに、「みどりの食料システム戦略」の実現に向けたスマート農業の課題と展望について、筆者の考えを最後に述べたい。

(注1)ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した「スマート農業」を実証し、スマート農業の社会実装を加速させていく事業。スマート農業技術を実際に生産現場に導入し、技術実証を行うとともに、技術の導入による経営への効果を明らかにすることを目的としている。

2 みどりの食料システム戦略の概要

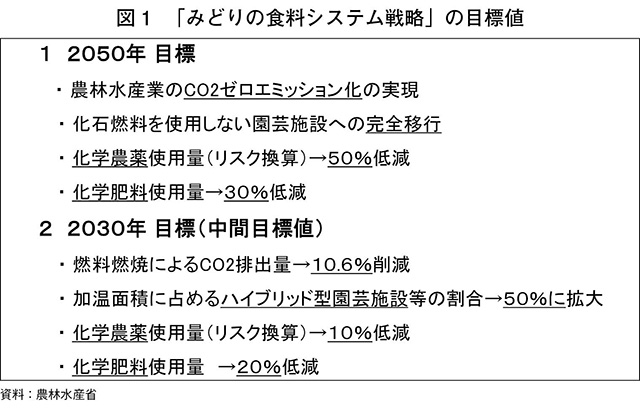

はじめに、農林水産省が定めた「みどりの食料システム戦略」の目標値について、概観する。

政府は、2050年までの農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現を目指している。具体的には、化学農薬使用量をリスク換算で50%低減、化学肥料使用量を30%低減するとしている。

また、2022年6月には、2030年までの中間目標値を設定した。これによると、化学農薬使用量は10%低減、化学肥料使用量は20%低減とされており、そのことを念頭に、スマート農業を推進することが必要になっている(図1)。

政府は、2050年までの農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現を目指している。具体的には、化学農薬使用量をリスク換算で50%低減、化学肥料使用量を30%低減するとしている。

また、2022年6月には、2030年までの中間目標値を設定した。これによると、化学農薬使用量は10%低減、化学肥料使用量は20%低減とされており、そのことを念頭に、スマート農業を推進することが必要になっている(図1)。

3 スマート農業の事例

脱炭素を目指した野菜生産におけるスマート農業について、筆者が関わってきた国内の大規模露地野菜および施設園芸野菜の2事例を紹介する。また、国内との対比でインドネシアの露地野菜の事例、および国内の実需者側の取り組みを紹介する。

(1)静岡県 株式会社鈴生(すずなり)

静岡県静岡市の株式会社鈴生(以下「鈴生」という)は、遊休農地や水田の裏作などを活用してレタスやえだまめ、ブロッコリーなどの野菜生産に取り組んでおり、経営面積は約160ヘクタールまで拡大している大規模な農業法人である。25年前から農薬をできるだけ使わず、慣行栽培と比較して化学肥料を50%以上削減し、有機肥料主体の栽培に取り組んでいる。

2020年に国のスマート農業実証プロジェクトに採択され、加工・業務用のブロッコリー栽培に自動操舵トラクター(写真1)、AI付き全自動移植機、AI付き収穫機(写真2)を導入し、労働時間の削減を実証した。具体的には、自動操舵トラクターにより、畝立てが真っすぐになったため、その後の全自動移植機および収穫機の作業が効率化され、ブロッコリー栽培に対する労働時間が55%削減された。また、AI付き全自動移植機の導入により、誰にでも簡単・安全に作業を任せることができるようになった。鈴生のブロッコリー栽培(10ヘクタール)10アール当たりに換算した人件費削減額からスマート農機減価償却費を引いた額は、プラス4万円(10ヘクタール当たりプラス400万円)とコスト削減効果は大きかった。

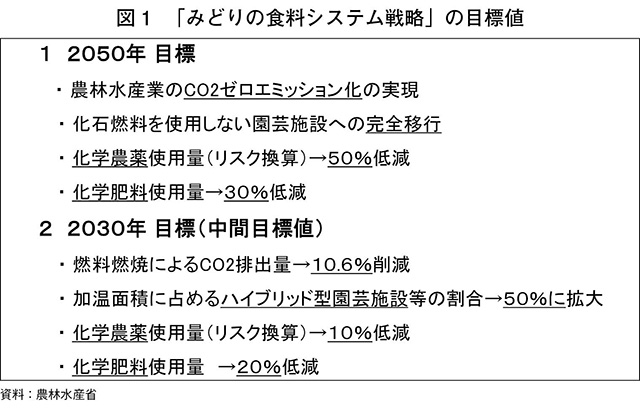

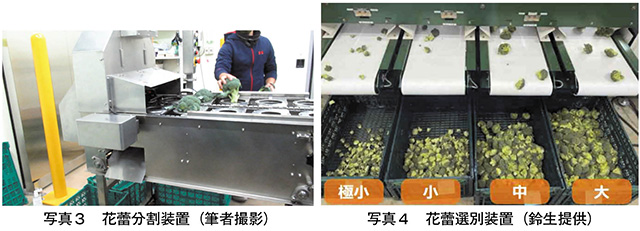

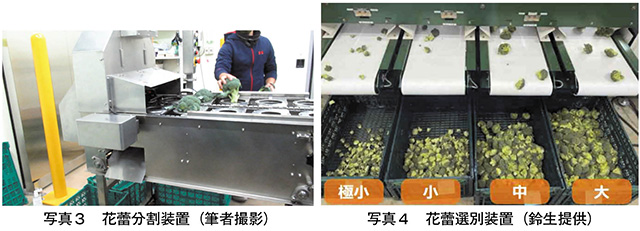

1年目の課題は、ブロッコリーの生育ムラにより収穫ロスが生じ、10アール当たりの収量が慣行区では1トン、実証区では407キログラムと、慣行区の約40%になることであった。しかしながら、2021年以降、手作業による収穫と組み合わせるなど、大きさが異なるブロッコリーの収穫時期への対応のほか、苗の均一化や定植方法の工夫など生育ムラをなくす栽培技術の向上や収穫機の改良を行うことで、収穫精度が大幅に上昇した。また花蕾分割選別装置(写真3、4)を導入した新たな出荷方法により、収量は70%まで改善してきている。

スマート農機による実証のほか、栽培管理システムの活用にも取り組んでいる。具体的には、レタスの包装などにQRコードを付けることで、消費者が野菜の栽培の様子などの動画を視聴できるようにしたり、バイヤーが栽培履歴などを確認できるトレーサビリティの確立を実証した。

また、2022年にはレタス1キログラム当たりの温室効果ガス排出量の算定を完了した。今後、栽培管理システムに温室効果ガス排出量を表示することで、消費者に対し、環境に配慮して栽培された野菜であることを見える化していく予定である(図2)。

鈴生の鈴木貴博社長は、「野菜の価格が長期低迷している中で、環境に配慮した野菜を生産することで、消費者に自分たちの野菜を選んでもらえるようにしたい」としている。

(2)栃木県 サンファーム・オオヤマ有限会社

栃木県栃木市のサンファーム・オオヤマ有限会社(以下「サンファーム・オオヤマ」という)は、約1ヘクタールでトマトを栽培している(写真5)。土耕栽培に高軒高のハイワイヤー誘引方式を導入し(写真6)、10アール当たりの収量約40トンを実現している大規模農業法人である。

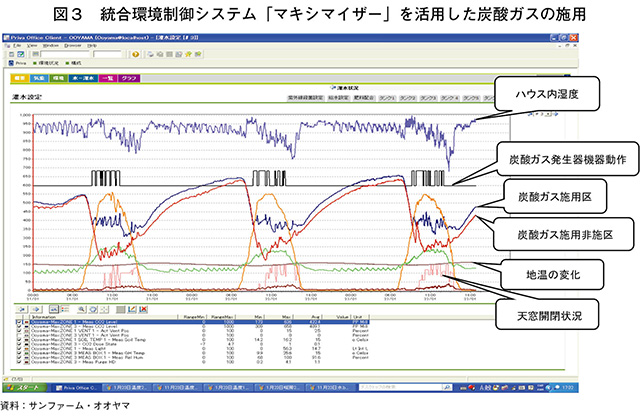

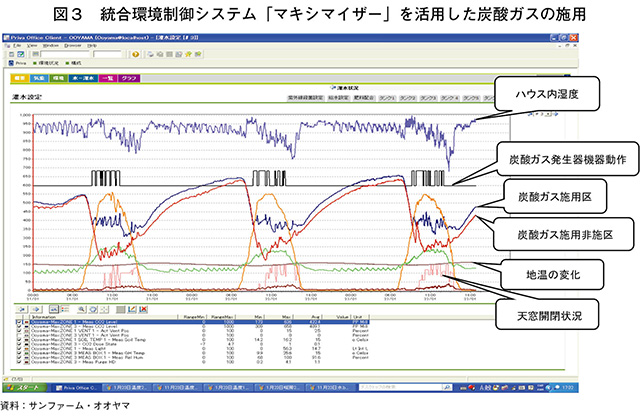

サンファーム・オオヤマでは、2012年にデータ活用による生産性向上および炭酸ガス施用の自動化などによる労務管理の改善を目的に、日々の環境情報と作物の生育状況をセンサーにより観測・観察する統合環境制御システムとして、オランダプリバ社の「マキシマイザー」を導入した。これに適切な閾値を設定することで、ハウス内の温度・湿度・二酸化炭素濃度・遮光カーテンや窓の開閉などを自動で制御することが可能になる。大山氏によると、過剰な炭酸ガスの施用は高コストかつ外気への漏出により環境負荷を高める可能性があるが、マキシマイザーの導入により、炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が外気と同等(400ppm)になるよう施用(図3)することが可能になったとのことである。

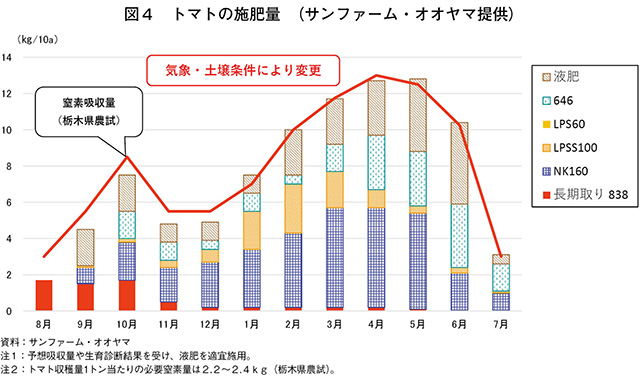

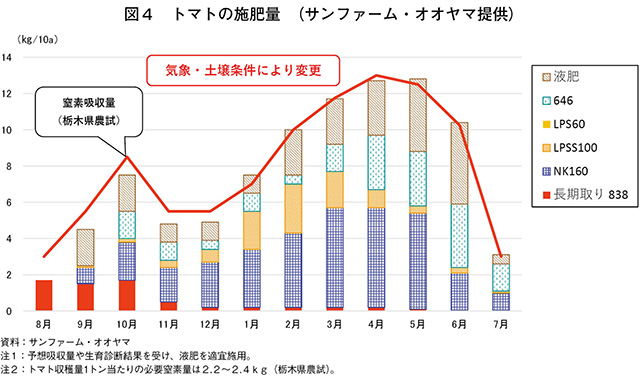

また、トマトの肥培管理については、栃木県農業試験場が作成した窒素吸収量曲線を参考に、生育診断結果などからトマトの肥料吸収量に合わせて肥培することで、コスト低減を実現している(図4)。

8~12月までは、前作の残肥などの影響もあり、窒素吸収曲線より少ない施肥量になっている。また、コスト面なども考えて、扱いやすい液肥だけでなく、化成肥料の通路施肥や通路灌水も行っている。緩効性肥料と速効性肥料を通路施肥し、通路灌水すると、徐々に肥料が溶出し、灌水による過湿により光合成促進が期待されるという。このような肥培管理法を確立するのに、農業試験場の研究員と話し合いながら10年ほどかけて試行錯誤したとのことである。

これらの取り組みの結果、収量の増加や高品質化、省力化を実現し、少人数で多くの面積を賄うことで、生産コストの削減などにもつなげている。

(3)インドネシアの事例

インドネシアは、豊富な天然資源を備え、水稲、とうもろこし、大豆などの豆類、キャッサバ芋など、さまざまな種類の作物を栽培している。また、インドネシアの陸域生物多様性はブラジルに次ぐ世界第2位、米の生産量世界第4位で、農業部門はインドネシアの経済を支える主要な産業の一つとなっている。

また、2020年のインドネシアの人口はASEAN(東南アジア諸国連合)第1位の2億7000万人で、中心国の一つである。

インドネシアは、食糧供給と競争力向上を目的として、2018年から「Smart Farming 4.0」の名の下に、スマート農業推進に力を入れている。「Smart Farming 4.0」は、水、肥料、農薬を畑全体に均一に散布せず、必要最小限の量を特定の地域に投入することを目標にしている。

2022年に食糧供給および競争力向上プログラムが実施され、以下の6つの優先プログラムがある。

(1) 生産商品の持続可能性の維持

(2) 食品多様化の発展

(3) サプライチェーン強化と食品ロジスティクス

(4) 「食糧農園」と農業生産者組織の強化

(5) スマート農業開発とデジタル化

(6) 農業輸出の増加

このうち(5)は、E-agricultureの推進であり、日本とほぼ同じようなペースで行われている状況である。

インドネシア農業省企画局企画官のTri氏は、「日本はインドネシアと比べて人件費が高いため、スマート農業の目的として、省力化に重点が置かれている。しかし人件費の安いインドネシアでは、省力化よりも収量や品質向上といった競争力向上に力点を置いている」と日本とインドネシアのスマート農業の違いについて指摘する。

インドネシアの具体例として、ジャワ島東部マラン県のたまねぎ農園において、土壌および気象センサーを導入したスマート農業が、スタートアップ企業と通信情報省の協働により取り組まれている(写真7)。

このプロジェクトでのスマート農業導入の成果は以下の通りであり、特に(3)および(4)の成果が挙がっている。

(1) 降水時間の予測

(2) 植物害虫の発生予測

(3) 肥料の有効利用

(4) 生産コスト削減

(5) 農家の利益の上昇

インドネシアでも日本と同様に脱炭素を意識したスマート農業の取り組みが行われている。Tri氏によると、土壌センサーによって圃場の地力のバラツキを把握することで可変施肥を行うことが可能になり、トータルとして減肥になるため、生産コストの低減にもつながるとのことである。具体的には、たまねぎの生産量を30%増やし、肥料の使用量を最大50%削減したという。

(4)実需側の取り組み

フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店「モスバーガー」の全国および海外での展開、その他飲食事業など行う株式会社モスフードサービス(以下「モスフードサービス」という)では、農薬や化学肥料の使用に関し、取引生産者に対して慣行基準の5割以上の削減を求めている。

モスフードサービスでは、GAPの考え方に基づき、GAP指導員資格を持った本社メンバーが産地を訪問し、農場の管理状況を約200項目点検するなど、おいしく安全な野菜づくりに向けた取り組みを行っている。

食味向上のための取り組みや、農薬や化学肥料削減に対する姿勢、異物混入やトレーサビリティの管理、後継者の育成状況などについても、その産地の現状を調査し、モスフードサービスの産地として、問題ないかを確認している。

前述した鈴生も、モスフードサービスの直営農場(写真8)として生産した野菜をモスフードサービスに出荷する生産法人であり、この基準をクリアしている。

このように、実需側が脱炭素を意識した取り組みを他社との差別化戦略として進め、その取り組みに生産者が協力するという流れになりつつある。

(1)静岡県 株式会社鈴生(すずなり)

静岡県静岡市の株式会社鈴生(以下「鈴生」という)は、遊休農地や水田の裏作などを活用してレタスやえだまめ、ブロッコリーなどの野菜生産に取り組んでおり、経営面積は約160ヘクタールまで拡大している大規模な農業法人である。25年前から農薬をできるだけ使わず、慣行栽培と比較して化学肥料を50%以上削減し、有機肥料主体の栽培に取り組んでいる。

2020年に国のスマート農業実証プロジェクトに採択され、加工・業務用のブロッコリー栽培に自動操舵トラクター(写真1)、AI付き全自動移植機、AI付き収穫機(写真2)を導入し、労働時間の削減を実証した。具体的には、自動操舵トラクターにより、畝立てが真っすぐになったため、その後の全自動移植機および収穫機の作業が効率化され、ブロッコリー栽培に対する労働時間が55%削減された。また、AI付き全自動移植機の導入により、誰にでも簡単・安全に作業を任せることができるようになった。鈴生のブロッコリー栽培(10ヘクタール)10アール当たりに換算した人件費削減額からスマート農機減価償却費を引いた額は、プラス4万円(10ヘクタール当たりプラス400万円)とコスト削減効果は大きかった。

1年目の課題は、ブロッコリーの生育ムラにより収穫ロスが生じ、10アール当たりの収量が慣行区では1トン、実証区では407キログラムと、慣行区の約40%になることであった。しかしながら、2021年以降、手作業による収穫と組み合わせるなど、大きさが異なるブロッコリーの収穫時期への対応のほか、苗の均一化や定植方法の工夫など生育ムラをなくす栽培技術の向上や収穫機の改良を行うことで、収穫精度が大幅に上昇した。また花蕾分割選別装置(写真3、4)を導入した新たな出荷方法により、収量は70%まで改善してきている。

スマート農機による実証のほか、栽培管理システムの活用にも取り組んでいる。具体的には、レタスの包装などにQRコードを付けることで、消費者が野菜の栽培の様子などの動画を視聴できるようにしたり、バイヤーが栽培履歴などを確認できるトレーサビリティの確立を実証した。

また、2022年にはレタス1キログラム当たりの温室効果ガス排出量の算定を完了した。今後、栽培管理システムに温室効果ガス排出量を表示することで、消費者に対し、環境に配慮して栽培された野菜であることを見える化していく予定である(図2)。

鈴生の鈴木貴博社長は、「野菜の価格が長期低迷している中で、環境に配慮した野菜を生産することで、消費者に自分たちの野菜を選んでもらえるようにしたい」としている。

(2)栃木県 サンファーム・オオヤマ有限会社

栃木県栃木市のサンファーム・オオヤマ有限会社(以下「サンファーム・オオヤマ」という)は、約1ヘクタールでトマトを栽培している(写真5)。土耕栽培に高軒高のハイワイヤー誘引方式を導入し(写真6)、10アール当たりの収量約40トンを実現している大規模農業法人である。

サンファーム・オオヤマでは、2012年にデータ活用による生産性向上および炭酸ガス施用の自動化などによる労務管理の改善を目的に、日々の環境情報と作物の生育状況をセンサーにより観測・観察する統合環境制御システムとして、オランダプリバ社の「マキシマイザー」を導入した。これに適切な閾値を設定することで、ハウス内の温度・湿度・二酸化炭素濃度・遮光カーテンや窓の開閉などを自動で制御することが可能になる。大山氏によると、過剰な炭酸ガスの施用は高コストかつ外気への漏出により環境負荷を高める可能性があるが、マキシマイザーの導入により、炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が外気と同等(400ppm)になるよう施用(図3)することが可能になったとのことである。

また、トマトの肥培管理については、栃木県農業試験場が作成した窒素吸収量曲線を参考に、生育診断結果などからトマトの肥料吸収量に合わせて肥培することで、コスト低減を実現している(図4)。

8~12月までは、前作の残肥などの影響もあり、窒素吸収曲線より少ない施肥量になっている。また、コスト面なども考えて、扱いやすい液肥だけでなく、化成肥料の通路施肥や通路灌水も行っている。緩効性肥料と速効性肥料を通路施肥し、通路灌水すると、徐々に肥料が溶出し、灌水による過湿により光合成促進が期待されるという。このような肥培管理法を確立するのに、農業試験場の研究員と話し合いながら10年ほどかけて試行錯誤したとのことである。

これらの取り組みの結果、収量の増加や高品質化、省力化を実現し、少人数で多くの面積を賄うことで、生産コストの削減などにもつなげている。

(3)インドネシアの事例

インドネシアは、豊富な天然資源を備え、水稲、とうもろこし、大豆などの豆類、キャッサバ芋など、さまざまな種類の作物を栽培している。また、インドネシアの陸域生物多様性はブラジルに次ぐ世界第2位、米の生産量世界第4位で、農業部門はインドネシアの経済を支える主要な産業の一つとなっている。

また、2020年のインドネシアの人口はASEAN(東南アジア諸国連合)第1位の2億7000万人で、中心国の一つである。

インドネシアは、食糧供給と競争力向上を目的として、2018年から「Smart Farming 4.0」の名の下に、スマート農業推進に力を入れている。「Smart Farming 4.0」は、水、肥料、農薬を畑全体に均一に散布せず、必要最小限の量を特定の地域に投入することを目標にしている。

2022年に食糧供給および競争力向上プログラムが実施され、以下の6つの優先プログラムがある。

(1) 生産商品の持続可能性の維持

(2) 食品多様化の発展

(3) サプライチェーン強化と食品ロジスティクス

(4) 「食糧農園」と農業生産者組織の強化

(5) スマート農業開発とデジタル化

(6) 農業輸出の増加

このうち(5)は、E-agricultureの推進であり、日本とほぼ同じようなペースで行われている状況である。

インドネシア農業省企画局企画官のTri氏は、「日本はインドネシアと比べて人件費が高いため、スマート農業の目的として、省力化に重点が置かれている。しかし人件費の安いインドネシアでは、省力化よりも収量や品質向上といった競争力向上に力点を置いている」と日本とインドネシアのスマート農業の違いについて指摘する。

インドネシアの具体例として、ジャワ島東部マラン県のたまねぎ農園において、土壌および気象センサーを導入したスマート農業が、スタートアップ企業と通信情報省の協働により取り組まれている(写真7)。

このプロジェクトでのスマート農業導入の成果は以下の通りであり、特に(3)および(4)の成果が挙がっている。

(1) 降水時間の予測

(2) 植物害虫の発生予測

(3) 肥料の有効利用

(4) 生産コスト削減

(5) 農家の利益の上昇

インドネシアでも日本と同様に脱炭素を意識したスマート農業の取り組みが行われている。Tri氏によると、土壌センサーによって圃場の地力のバラツキを把握することで可変施肥を行うことが可能になり、トータルとして減肥になるため、生産コストの低減にもつながるとのことである。具体的には、たまねぎの生産量を30%増やし、肥料の使用量を最大50%削減したという。

(4)実需側の取り組み

フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店「モスバーガー」の全国および海外での展開、その他飲食事業など行う株式会社モスフードサービス(以下「モスフードサービス」という)では、農薬や化学肥料の使用に関し、取引生産者に対して慣行基準の5割以上の削減を求めている。

モスフードサービスでは、GAPの考え方に基づき、GAP指導員資格を持った本社メンバーが産地を訪問し、農場の管理状況を約200項目点検するなど、おいしく安全な野菜づくりに向けた取り組みを行っている。

食味向上のための取り組みや、農薬や化学肥料削減に対する姿勢、異物混入やトレーサビリティの管理、後継者の育成状況などについても、その産地の現状を調査し、モスフードサービスの産地として、問題ないかを確認している。

前述した鈴生も、モスフードサービスの直営農場(写真8)として生産した野菜をモスフードサービスに出荷する生産法人であり、この基準をクリアしている。

このように、実需側が脱炭素を意識した取り組みを他社との差別化戦略として進め、その取り組みに生産者が協力するという流れになりつつある。

4 考察

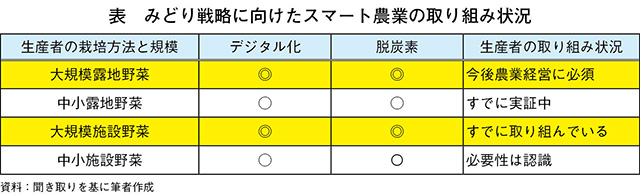

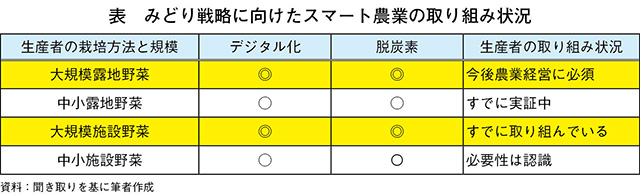

これまで紹介した事例を含めて、みどりの食料システム戦略の実現に向けたスマート農業の取り組み状況をまとめたのが下の表である。

筆者がお会いした露地野菜の100ヘクタール規模の法人や、施設野菜の1ヘクタール規模の法人はデジタル化および脱炭素を同時に進めている。つまり、先進的な農業法人では、みどりの食料システム戦略実現に向けたスマート農業はすでに行われているといえる。このような法人の代表などの生産者は、「脱炭素を意識した経営は20年ぐらい前から行っていた」と言及している。

筆者がお会いした露地野菜の100ヘクタール規模の法人や、施設野菜の1ヘクタール規模の法人はデジタル化および脱炭素を同時に進めている。つまり、先進的な農業法人では、みどりの食料システム戦略実現に向けたスマート農業はすでに行われているといえる。このような法人の代表などの生産者は、「脱炭素を意識した経営は20年ぐらい前から行っていた」と言及している。

5 まとめと展望

(1)まとめ

考察を基にまとめると、以下の通りである。まず、脱炭素はすでに農業経営に取り入れられつつある。意識の高い生産者は、経営戦略の今後の柱として、デジタル化とともに脱炭素を導入した生産を始めている。

また、栃木県サンファーム・オオヤマ代表の大山氏など先進的な生産者は、脱炭素の推進は今まで省庁それぞれで行われており、横の連携が乏しいと指摘している。

たとえばスマート農業の事例として、ゴミ処理場の排熱など農業外の既存資源をICTや環境制御システムに取り入れたハウスでは、効率的にエネルギー利用が管理されているが、こういった事例を横展開していくべきと大山氏は提言する。

(2)展望

わが国においては、脱炭素を可能にするスマート農業技術は導入初期の段階であり、技術的・経営的評価がまだ十分になされていない点が課題である。技術的にはバイオスティミュラント資材(注2)や衛星画像サービスを使った土壌の性質把握などの民間技術は、農研機構などの公的機関による評価が必要である。また、水田における可変施肥田植機などは、国が主体となったスマート農業実証プロジェクトによる経営的評価がなされているが、衛星画像サービスを利用した可変施肥などの新しい技術も併せてコストパフォーマンスを明確にし、生産者に示していくことが、それらの技術採用の判断材料になる。

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に位置付けた持続可能な消費を推進する取り組みの一つとして、2022年9月から、温室効果ガスの削減率を店頭での星の数で表示する「見える化」を進めており(写真9)、2023年3月現在、その取組参加店舗は累計100カ所を超えている(農水省HPより)。

筆者は近い将来、脱炭素を取り入れない農産物は消費者、実需者に選別される可能性があると感じている。

以上の状況下で、脱炭素を取り入れた経営実現に向けて、スマート農業技術を有効に組み立て、デジタル化と脱炭素を同時に実現することが、すべての生産者や農業生産に関わる企業などに求められていると考える。

(注2)(Bio Stimulants:生物刺激剤)従来の「肥料」「農薬」「土壌改良剤」といった分類には当てはまらない新カテゴリーの農業用資材の一つで、野菜・果樹などが本来持っている力を引き出し、植物や土壌により良い状態をもたらす微生物などの物質。

福田 浩一(ふくだ こういち)

【略歴】

東京農業大学農学部卒業 博士(農業経済学)

1984年4月 全国農業改良普及協会(2004年 全国農業改良普及支援協会に名称変更)入会

2003年 JICA農業普及短期専門家として中国に派遣され、中国の普及システムおよび普及情報システムについて助言を行った。

2005・2006年 インドネシアで開催されたAPECのワークショップに派遣され、日本の農業指導現場などでのIT活用について講演した。

2007年4月 同協会情報部部長

2010年3月 同協会退会

2011年4月 株式会社日本農業サポート研究所設立、代表取締役に就任

現在、日本農業普及学会・国際交流委員会委員、ひろしま型スマート農業プロジェクトアドバイザー、秋田県立大学スマート農業指導士育成プログラム評価委員、福井県普及活動外部評価検討会審査委員長、2021年、22年度JICA課題別研修「農業・農村DX/スマートフードチェーン共創に向けた産官学人材育成(A)」JICEアドバイザーなど。

都道府県職員・生産者・JICA研修員などを対象にこれまで50回程度の講演やスマート農業関係の都道府県外部委員などを経験している。

考察を基にまとめると、以下の通りである。まず、脱炭素はすでに農業経営に取り入れられつつある。意識の高い生産者は、経営戦略の今後の柱として、デジタル化とともに脱炭素を導入した生産を始めている。

また、栃木県サンファーム・オオヤマ代表の大山氏など先進的な生産者は、脱炭素の推進は今まで省庁それぞれで行われており、横の連携が乏しいと指摘している。

たとえばスマート農業の事例として、ゴミ処理場の排熱など農業外の既存資源をICTや環境制御システムに取り入れたハウスでは、効率的にエネルギー利用が管理されているが、こういった事例を横展開していくべきと大山氏は提言する。

(2)展望

わが国においては、脱炭素を可能にするスマート農業技術は導入初期の段階であり、技術的・経営的評価がまだ十分になされていない点が課題である。技術的にはバイオスティミュラント資材(注2)や衛星画像サービスを使った土壌の性質把握などの民間技術は、農研機構などの公的機関による評価が必要である。また、水田における可変施肥田植機などは、国が主体となったスマート農業実証プロジェクトによる経営的評価がなされているが、衛星画像サービスを利用した可変施肥などの新しい技術も併せてコストパフォーマンスを明確にし、生産者に示していくことが、それらの技術採用の判断材料になる。

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」に位置付けた持続可能な消費を推進する取り組みの一つとして、2022年9月から、温室効果ガスの削減率を店頭での星の数で表示する「見える化」を進めており(写真9)、2023年3月現在、その取組参加店舗は累計100カ所を超えている(農水省HPより)。

筆者は近い将来、脱炭素を取り入れない農産物は消費者、実需者に選別される可能性があると感じている。

以上の状況下で、脱炭素を取り入れた経営実現に向けて、スマート農業技術を有効に組み立て、デジタル化と脱炭素を同時に実現することが、すべての生産者や農業生産に関わる企業などに求められていると考える。

(注2)(Bio Stimulants:生物刺激剤)従来の「肥料」「農薬」「土壌改良剤」といった分類には当てはまらない新カテゴリーの農業用資材の一つで、野菜・果樹などが本来持っている力を引き出し、植物や土壌により良い状態をもたらす微生物などの物質。

福田 浩一(ふくだ こういち)

【略歴】

東京農業大学農学部卒業 博士(農業経済学)

1984年4月 全国農業改良普及協会(2004年 全国農業改良普及支援協会に名称変更)入会

2003年 JICA農業普及短期専門家として中国に派遣され、中国の普及システムおよび普及情報システムについて助言を行った。

2005・2006年 インドネシアで開催されたAPECのワークショップに派遣され、日本の農業指導現場などでのIT活用について講演した。

2007年4月 同協会情報部部長

2010年3月 同協会退会

2011年4月 株式会社日本農業サポート研究所設立、代表取締役に就任

現在、日本農業普及学会・国際交流委員会委員、ひろしま型スマート農業プロジェクトアドバイザー、秋田県立大学スマート農業指導士育成プログラム評価委員、福井県普及活動外部評価検討会審査委員長、2021年、22年度JICA課題別研修「農業・農村DX/スマートフードチェーン共創に向けた産官学人材育成(A)」JICEアドバイザーなど。

都道府県職員・生産者・JICA研修員などを対象にこれまで50回程度の講演やスマート農業関係の都道府県外部委員などを経験している。