ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 野菜の機械化一貫体系に向けた種苗分野の取り組み

一般社団法人 日本種苗協会 技術顧問 望月 龍也

1.はじめに

生産者の高齢化と担い手不足が急速に進行する中、農業生産における労働時間、労働強度の削減など、省力・軽作業化に向けた機械化技術の確立が喫緊の課題となっている。野菜分野では、収量や品質向上、収穫期拡大のための技術開発に大きな進展がみられる一方で、労働生産性向上のための技術開発は必ずしも十分とはいえない。

野菜の労働生産性向上のためには、施肥・耕運、播種・育苗・移植、栽培管理、収穫、調製・出荷までの全工程に一貫した機械化・省力化が必要となる。しかし、形態や栽培方法などが多様な品目を含む野菜では、特定品目を対象として開発された機械の他品目への汎用性に限界があること、また収穫対象が柔軟な青果である一方で収穫物に高い品質が要求されるため収穫機械の開発が容易でないことなどが、機械化一貫体系の確立に向けた機械開発のネックとなってきたと考えられる。

ここでは、このような野菜の機械化一貫体系に向けた取り組みにおいて種苗関連技術が果たす役割として、ペレット化(後述)などの種子処理技術およびセル成型育苗技術を紹介するとともに、収穫作業の効率化に向けて野菜品種に求められる特性の一端を紹介したい。

野菜の労働生産性向上のためには、施肥・耕運、播種・育苗・移植、栽培管理、収穫、調製・出荷までの全工程に一貫した機械化・省力化が必要となる。しかし、形態や栽培方法などが多様な品目を含む野菜では、特定品目を対象として開発された機械の他品目への汎用性に限界があること、また収穫対象が柔軟な青果である一方で収穫物に高い品質が要求されるため収穫機械の開発が容易でないことなどが、機械化一貫体系の確立に向けた機械開発のネックとなってきたと考えられる。

ここでは、このような野菜の機械化一貫体系に向けた取り組みにおいて種苗関連技術が果たす役割として、ペレット化(後述)などの種子処理技術およびセル成型育苗技術を紹介するとともに、収穫作業の効率化に向けて野菜品種に求められる特性の一端を紹介したい。

2.種子処理技術

種子は農業生産の基本となる資材であり、基本的な特性として、品目の遺伝的特性を踏まえた斉一性、病害虫に侵されていない健全性、生産条件下において速やかな発芽と十分な初期生育を確保するビガー(勢い)などが求められる。同一作物や品種が大規模に作付けされる野菜の機械化一貫体系においては、これらの基本的な特性に加え、機械的な播種作業に対応した種子形態に改変することにより、播種や育苗の作業性や効率性を向上させることができる。

このような目的のため、ヨーロッパでは1960年代頃から種子処理技術の開発に取り組まれており、わが国でも1980年代頃から種苗メーカーなどにより開発が進められ、現在では北海道などの大規模産地を中心ににんじん、レタス、たまねぎ、ブロッコリーなどで広く利用され、キャベツ、だいこん、はくさい、トマト、トルコギキョウなどでも利用が拡大している。

(1) シードテープ

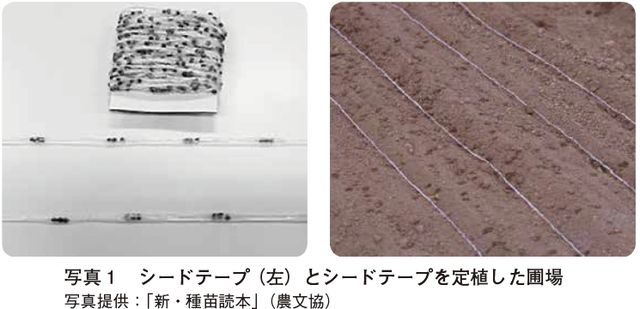

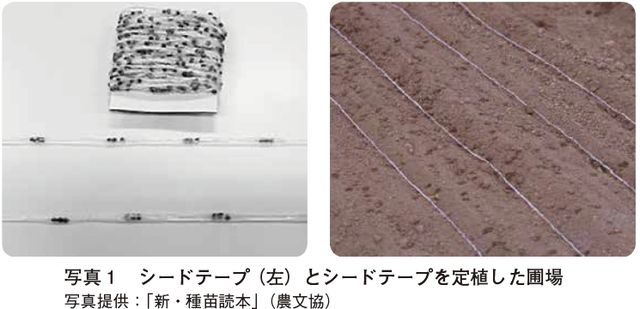

水溶性繊維や微生物分解性素材を使用したテープに種子を一定間隔に封入したもので、播種の深さや間隔が均一で、一直線上に発芽、生育するため、機械などを利用した栽培管理の効率化を図ることができる(写真1)。

(2) ペレット種子

天然粘土鉱物(珪藻土、タルク、粘土、炭酸カルシウムなど)に結合材(水溶性ポリマーなど)を添加した造粒素材(粉末を固めて粒状に形成したもの)で種子を包み、一定のサイズの丸粒状に成型したもので、にんじんなどの形態的に機械播種に適さない種子でも効率的な播種作業が可能となる(写真2)。

ペレット種子には、かん水により種子が膨潤することで造粒素材が割れて発芽に至る割層タイプと、かん水により造粒素材が溶けて種子が露出して発芽に至る溶解タイプがあり、後者は草花などの微細種子に利用されることが多い。また、造粒素材に発芽後の初期生育などを促進する菌根菌(植物の根に菌を作って共生する菌類)などを添加したものも利用されている。

(3) フィルムコート種子

登録農薬を加えた水溶性ポリマー溶液で種子を薄層に被覆したもので、発芽から生育初期の病害虫制御が効率化される(写真3)。薬剤が種子に固着していることから、かん水や降雨により薬剤が一気に流れ出すことがなく、持続的な病害虫抑制効果が期待でき、また薬剤の飛散が少ないため作業者の安全面にも有効と考えられる。

(4) プライミング種子

植物の種子は適切な水分、酸素、温度条件に一定時間置かれることで発芽に至るが、これに長時間を要する品目もある。そこで、発根しない程度の少量の水分を種子に与え、発芽のための内部代謝を活性化させたものである。これにより、播種後発芽までの時間短縮、発芽や苗立の均一化、不良環境下での発芽向上などが期待できる。

(5) ネーキッド種子および種子の研磨処理

ほうれんそうなどの硬実種子の発芽を促進する技術として、ネーキッド種子は果皮や種皮を剥皮して裸状にしたものであり、種皮などに付着する病原菌などを除去することができるが、播種後の土壌病原菌などの影響を受けやすくなるため、殺菌剤などによるフィルムコートと併用される場合もある(写真4)。また研磨処理は、砂などの研磨剤あるいは硫酸などにより、種皮を薄く加工することで、発芽に必要な水分吸収を促すことができる。

このような目的のため、ヨーロッパでは1960年代頃から種子処理技術の開発に取り組まれており、わが国でも1980年代頃から種苗メーカーなどにより開発が進められ、現在では北海道などの大規模産地を中心ににんじん、レタス、たまねぎ、ブロッコリーなどで広く利用され、キャベツ、だいこん、はくさい、トマト、トルコギキョウなどでも利用が拡大している。

(1) シードテープ

水溶性繊維や微生物分解性素材を使用したテープに種子を一定間隔に封入したもので、播種の深さや間隔が均一で、一直線上に発芽、生育するため、機械などを利用した栽培管理の効率化を図ることができる(写真1)。

(2) ペレット種子

天然粘土鉱物(珪藻土、タルク、粘土、炭酸カルシウムなど)に結合材(水溶性ポリマーなど)を添加した造粒素材(粉末を固めて粒状に形成したもの)で種子を包み、一定のサイズの丸粒状に成型したもので、にんじんなどの形態的に機械播種に適さない種子でも効率的な播種作業が可能となる(写真2)。

ペレット種子には、かん水により種子が膨潤することで造粒素材が割れて発芽に至る割層タイプと、かん水により造粒素材が溶けて種子が露出して発芽に至る溶解タイプがあり、後者は草花などの微細種子に利用されることが多い。また、造粒素材に発芽後の初期生育などを促進する菌根菌(植物の根に菌を作って共生する菌類)などを添加したものも利用されている。

(3) フィルムコート種子

登録農薬を加えた水溶性ポリマー溶液で種子を薄層に被覆したもので、発芽から生育初期の病害虫制御が効率化される(写真3)。薬剤が種子に固着していることから、かん水や降雨により薬剤が一気に流れ出すことがなく、持続的な病害虫抑制効果が期待でき、また薬剤の飛散が少ないため作業者の安全面にも有効と考えられる。

(4) プライミング種子

植物の種子は適切な水分、酸素、温度条件に一定時間置かれることで発芽に至るが、これに長時間を要する品目もある。そこで、発根しない程度の少量の水分を種子に与え、発芽のための内部代謝を活性化させたものである。これにより、播種後発芽までの時間短縮、発芽や苗立の均一化、不良環境下での発芽向上などが期待できる。

(5) ネーキッド種子および種子の研磨処理

ほうれんそうなどの硬実種子の発芽を促進する技術として、ネーキッド種子は果皮や種皮を剥皮して裸状にしたものであり、種皮などに付着する病原菌などを除去することができるが、播種後の土壌病原菌などの影響を受けやすくなるため、殺菌剤などによるフィルムコートと併用される場合もある(写真4)。また研磨処理は、砂などの研磨剤あるいは硫酸などにより、種皮を薄く加工することで、発芽に必要な水分吸収を促すことができる。

3.セル成型育苗技術

育苗は制御された環境下で発芽から定植までの一定期間を管理する技術であり、野菜の計画的な安定生産のために広く利用される。かつては地床やポットなどを利用した生産者による自家育苗が大半を占めていたが、現在では多くの野菜でセル成型苗などが広く利用されている。キャベツなどの機械定植ではセル成型苗が前提となるなど、野菜の機械化一貫体系に向けた必須の技術要素と考えられる。

キャベツ、たまねぎなどの露地野菜類では、セル成型苗に対応した機械定植技術の普及により、大規模生産などを中心に購入利用が拡大している。これらの品目では、苗の生産コストに対して価格に限界があるため、セル成型苗の営利生産は限定的であり、JA育苗センターなどによる生産苗の利用が多くなっている。

一方、トマトやいちごなどの果菜類でもセル成型苗の利用が拡大しているが、これらの品目では生育期間全体の生育制御のため長期間の周到な育苗管理が必要であり、育苗ポットへの鉢上げ(移植)による作業負担を避ける生産者はポット苗を選択する場合も多く、セル成型苗の利用は限定的である。

(1) セル成型苗に利用される資材と作業工程

セル成型苗は、50~288穴のプラグ状の栽培セルを連結配置した一定サイズ(30×60センチメートル程度)のトレーに、保水性や透水性に配慮したピートモス(苔などの植物が堆積してできた天然の資材)などを主体とする培土を充填し、そこに種子を播種して育苗される(写真5)。品目、育苗日数、栽培時期、栽植密度などを考慮して適切なセル数(セルサイズ)のトレーが選定される。セル成型苗の生産工程はセルトレーへの土詰め、播種、育苗の順となるが、いずれの工程とも機械化やシステム化により、均一性の高い苗の省力的な大量生産が可能となっている。

(2) 培土充填と播種の効率化

通常のポット育苗などと比較して培地容量が小さいことから、均一な発芽や初期生育のためには培土の均一な充填が重要となる。自動土詰め機は、上方からの培土供給とトレー容器の低速移動により均一な培土充填と土詰め作業の大幅な省力化を実現している。

播種の自動化については、土詰めから鎮圧、播種穴開け、播種、覆土までを一連の作業としてシステム化する場合が多い。播種機構については、コンプレッサーによる負圧で種子を吸引してトレーに播種するものや、一定サイズに成形したコート種子を1粒ずつ播種するものなどが開発されている。自動播種では、作業の効率化や発芽・初期生育の安定化などのため、ペレット化などの種子処理技術も利用される。

(3) 育苗環境制御の効率化

計画的な苗生産においては温度、水分、光の制御が重要となる。発芽には温度や水分管理が必要であることから、適温に制御できる専用の発芽室が利用される。発芽後の育苗過程では、温度、水分、光を適切に制御するため、加温施設、自動潅水装置、遮光カーテンなどが利用される。また、大規模育苗施設では、栽培施設の効率利用また苗の発育段階に応じた環境制御のため、移動ベンチ(苗を乗せたまま移動できる台車)が利用される場合もある。

キャベツ、たまねぎなどの露地野菜類では、セル成型苗に対応した機械定植技術の普及により、大規模生産などを中心に購入利用が拡大している。これらの品目では、苗の生産コストに対して価格に限界があるため、セル成型苗の営利生産は限定的であり、JA育苗センターなどによる生産苗の利用が多くなっている。

一方、トマトやいちごなどの果菜類でもセル成型苗の利用が拡大しているが、これらの品目では生育期間全体の生育制御のため長期間の周到な育苗管理が必要であり、育苗ポットへの鉢上げ(移植)による作業負担を避ける生産者はポット苗を選択する場合も多く、セル成型苗の利用は限定的である。

(1) セル成型苗に利用される資材と作業工程

セル成型苗は、50~288穴のプラグ状の栽培セルを連結配置した一定サイズ(30×60センチメートル程度)のトレーに、保水性や透水性に配慮したピートモス(苔などの植物が堆積してできた天然の資材)などを主体とする培土を充填し、そこに種子を播種して育苗される(写真5)。品目、育苗日数、栽培時期、栽植密度などを考慮して適切なセル数(セルサイズ)のトレーが選定される。セル成型苗の生産工程はセルトレーへの土詰め、播種、育苗の順となるが、いずれの工程とも機械化やシステム化により、均一性の高い苗の省力的な大量生産が可能となっている。

(2) 培土充填と播種の効率化

通常のポット育苗などと比較して培地容量が小さいことから、均一な発芽や初期生育のためには培土の均一な充填が重要となる。自動土詰め機は、上方からの培土供給とトレー容器の低速移動により均一な培土充填と土詰め作業の大幅な省力化を実現している。

播種の自動化については、土詰めから鎮圧、播種穴開け、播種、覆土までを一連の作業としてシステム化する場合が多い。播種機構については、コンプレッサーによる負圧で種子を吸引してトレーに播種するものや、一定サイズに成形したコート種子を1粒ずつ播種するものなどが開発されている。自動播種では、作業の効率化や発芽・初期生育の安定化などのため、ペレット化などの種子処理技術も利用される。

(3) 育苗環境制御の効率化

計画的な苗生産においては温度、水分、光の制御が重要となる。発芽には温度や水分管理が必要であることから、適温に制御できる専用の発芽室が利用される。発芽後の育苗過程では、温度、水分、光を適切に制御するため、加温施設、自動潅水装置、遮光カーテンなどが利用される。また、大規模育苗施設では、栽培施設の効率利用また苗の発育段階に応じた環境制御のため、移動ベンチ(苗を乗せたまま移動できる台車)が利用される場合もある。

4.機械収穫に対応した品種特性

野菜類において播種から収穫までの作業全般の機械化が進んでいる品目として、機械収穫において打撲などによる障害が比較的小さいにんじんやたまねぎが挙げられる。播種作業にはペレット種子の利用が可能である。収穫作業の機械化に対応した品種特性としては、にんじんでは機械収穫において地上部の葉部を挟んで根部を抜き取ることから、特に冬どり品種では耐寒性に優れ地上部が枯れにくい特性が求められる。

一方、キャベツなどの重量結球葉菜類では、施肥・耕運、播種・育苗・定植、栽培管理などに係るほとんどの作業で機械利用が可能となっており、収穫作業が機械化一貫体系に向けて残された課題となってきた。近年、キャベツ収穫機が実用段階に達しているが、これは機械と栽培・品種の両面からの20年以上の技術開発の成果によるものである。品種面での機械収穫適性としては、一斉収穫に対応した斉一性、機械収穫における収穫効率向上や機械による切断障害軽減のための直立性や結球尻部の平滑性などが重要となる(写真6)。

さらに最近では、キャベツ収穫機をベースとしたブロッコリーやはくさいの一斉収穫機の開発が進められており、ブロッコリーでは機械収穫に対応した品種特性として、キャベツ同様の斉一性や直立性に加え、機械による切断収穫に適した茎長、一斉収穫において収穫期間を確保するための花蕾の締り向上などの特性が必要とされている。

一方、キャベツなどの重量結球葉菜類では、施肥・耕運、播種・育苗・定植、栽培管理などに係るほとんどの作業で機械利用が可能となっており、収穫作業が機械化一貫体系に向けて残された課題となってきた。近年、キャベツ収穫機が実用段階に達しているが、これは機械と栽培・品種の両面からの20年以上の技術開発の成果によるものである。品種面での機械収穫適性としては、一斉収穫に対応した斉一性、機械収穫における収穫効率向上や機械による切断障害軽減のための直立性や結球尻部の平滑性などが重要となる(写真6)。

さらに最近では、キャベツ収穫機をベースとしたブロッコリーやはくさいの一斉収穫機の開発が進められており、ブロッコリーでは機械収穫に対応した品種特性として、キャベツ同様の斉一性や直立性に加え、機械による切断収穫に適した茎長、一斉収穫において収穫期間を確保するための花蕾の締り向上などの特性が必要とされている。

5.おわりに

以上のように、野菜の機械化・省力化においては、特に播種・育苗・移植において、ペレット化などの種子処理技術やセル成型育苗などの種苗関連技術が大きな役割を果たしており、機械化一貫体系確立に向けて不可欠の技術と位置付けられる。一方、収穫作業の機械化・省力化については、機械と栽培・品種の両面からの連携した技術開発により、幾つかの品目で実用段階に達しており、機械化一貫体系の確立も視野に入っている。現状では、一斉収穫による加工・業務用野菜が先行しているが、AIやIoTを活用した選別収穫機や果菜類のロボット収穫機などの開発も進められており、これらの実用化のためにも種苗関連技術の果たす役割は大きいと考えられる。

望月 龍也(もちづき たつや)

【略歴】

1952年生、農学博士

1975年 東京大学農学部卒

農林省野菜試験場、農研機構九州沖縄農業研究センターなどで野菜(トマト、いちごなど)の育種研究などに従事

2008~2012年 農研機構野菜茶業研究所長

2012~2020年 東京都農林総合研究センター所長

2012年~現在 (一社)日本種苗協会技術顧問

望月 龍也(もちづき たつや)

【略歴】

1952年生、農学博士

1975年 東京大学農学部卒

農林省野菜試験場、農研機構九州沖縄農業研究センターなどで野菜(トマト、いちごなど)の育種研究などに従事

2008~2012年 農研機構野菜茶業研究所長

2012~2020年 東京都農林総合研究センター所長

2012年~現在 (一社)日本種苗協会技術顧問