(野菜情報 2019年10月号)

(野菜情報 2019年10月号)

新時代の日本型Urban agriculture

東京大学大学院 工学系研究室 教授 横張 真

⒈ アウトラインとコンテンツをめぐる欧米と日本の違い

欧米の研究者と話していると、自説を説明する際のアプローチが、日本人研究者と対照的であることに気付かされることがある。欧米の研究者の論文やプレゼンテーションは、始めに結論としての自説が提示され、次に、その結論に至った論拠としての事実が積み上げられる傾向にある。

一方、日本人研究者の論文やプレゼンテーションでは、まず論拠となる事実が積み上げられ、最後に、それらの事実から導かれる結論として自説が提示される場合が多い。それゆえ欧米の研究者にとっては、日本人の成果発表は、結論がわからないまま延々と事実の説明に付き合わされるので、非常に読みづらく聞きづらいという。一方、日本人研究者にしてみれば、欧米の研究者の発表は始めに結論ありきで、自説にとって都合のよい事実ばかりに付き合わされているように聞こえてしまうこともある。

こうした日本と欧米の発想の違いは、都市を形成する際の発想に通ずると考えられる。欧米では、人が暮らす空間を設ける際にはまず「線を引く」、すなわち都市と農村の境界線を定め、次に、その内側を次第に市街地で埋めていくことで都市を形成する。一方日本は、一部の城下町などを除き、集落や村落がその輪郭が定められることなく次第に成長し、いつしか大きな人口集積地としての都市が形成されるに至るケースが多い。日本において制度上「線を引く」ことが明確に意図されるようになったのは、1968年の改正都市計画法以降のことである。アウトラインを定めてからコンテンツを埋める欧米、コンテンツを埋めた末に、そのコンテンツを囲うアウトラインを定める日本。研究成果の発表と都市の形成には、欧米と日本との間で、同様の発想の違いが認められる。

2.Urban agricultureと都市農業

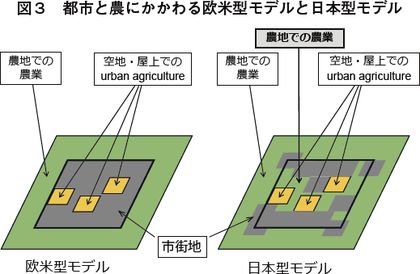

こうした都市形成にかかわる発想の違いは、市街地と農地の関係の違いに端的に表れる。都市の輪郭を最初に描き、都市と農村の峻別を旨とする欧米の都市形成にあっては、市街地と周囲の農地が混在することは、理論上あり得ない。一方、都市計画法(1968年)の制定前はおろか、その後にあっても計画上の是非はともかく、市街地と農地が混在するのが、日本の都市の特徴のひとつになっている。

Urban agricultureが今、欧米の都市を中心に世界的なブームとなっている。ニューヨークでは、市当局により認定され支援を受けている農園(コミュニティ・ガーデン)が600ヵ所を越える。ロンドンでは、2012年のオリンピック開催を契機に、街なかに2012ヵ所の農園を設置することが目指され、現在ではその数は2500ヵ所を超えている。デトロイト、ウィーン、ベルリン、コペンハーゲンなどでも、それぞれに特徴ある農園が街なかに開設されている(図1)。

我々はともすると、こうした海外でブームになっているUrban agricultureを、日本の街なかに見られる生産緑地地区などにおける農業と同種のものと考えがちである。しかし、線を引くことによる峻別が前提となっている欧米の都市に、街がつくられる以前からあった農地が残存することはまずない。欧米におけるUrban agricultureの大半は、一度すべてが市街化された街なかで、空き地やビルの屋上を種地に、近年になって新たに営まれるようになったものである。その担い手や目的も、都市住民による余暇や社会活動である場合が大半である。アントレプレナーによる新たな農ビジネスも認められるものの、いわゆる農家による第一次産業としての農業経営は、全くと言ってよいほど認められない。欧米の都市における Urban agricultureは、農家が農地で営む農業が街なかに息づく日本の都市農業とは、全く異質なものである。「農業」を、農家が生業として営む行為とするなら、Urban agricultureを「都市農業」とするのは誤訳である。

市街地と農地が混在する様は、日本以外でも、とくにアジアをはじめとした発展途上国において広く認められるところである。しかしそれらは多くの場合、ゲリラ的とも言うべき、都市計画上は認定されていない行為であったり、開発途上地における暫定的な行為であったりにすぎない。都市における合法的かつ恒久的な行為として農業があり、農地の存続が生産緑地法をはじめとした都市計画上の制度により担保されている日本の都市農業は、世界的にもほとんど類例がない存在といえる(図2、3)。

⒊ ヒトに引く線・土地に引く線

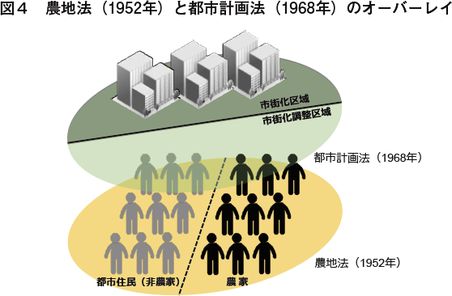

では、なぜ日本においては、市街地内での農業が合法的な行為となったのか。都市の外縁部における土地利用を規定する制度のひとつに、農地法(1952年)がある。同法は、安定した農業経営を保障すべく、個々の農家が農地を保有する権利を手厚く保護し、農家以外の主体が農地を保有することを厳しく制限してきた。土地(農地)の保有と利用をめぐり、「ヒト」に線を引き、農家と非農家を峻別することで、そのコントロールを目指したものといえる。生産緑地法(1974年、1992年改正)もまた、農家と認定された主体の意思にもとづき農地の永続性が担保される点において、農地法と同様の発想にもとづく制度と言えるだろう。

一方、都市計画法(1968年)は「土地」そのものに線を引き、市街化区域と市街化調整区域を峻別することで、土地利用のコントロールを目指した。つまり、わが国の都市の外縁部では、ヒトに線を引く農地法や生産緑地法と、土地に線を引く都市計画法とがオーバーレイされた結果、市街化区域内といえども農地の保有が手厚く保護され、都市と農村の境界が曖昧な空間が成立する法的根拠が形成されたと解釈できる(図4)。

なかでも、生産緑地法が都市計画上の制度のひとつであることは、日本の都市計画制度が、恒久的に土地利用を規定する面と、ヒトの意思にもとづき土地利用を規定する面との、一見相反する二面性を持ち、それが約半世紀もの間、運用されてきたことを象徴するものである。日本において、欧米のUrban agricultureとも途上国のゲリラ的な都市農業とも異なる、合法的な農業・農地が都市に存続し得たのは、こうした制度体系とその運用の結果といえる。

⒋ 農業経営の多角化

とはいえ、これまで都市内の農地は、都市計画的には積極的に位置付けられてきたわけではなく、農家が営農を継続する権利を保障するための窮余の策といった性格が強かった。特に市街化区域は、「既成の市街地ないしはおおむね10年以内に計画的に市街化すべき区域」とされ、そこに生産緑地法にもとづき農地が存続することは、制度的な矛盾を内包した体系であったとも言える。

ところが近年、いわゆるコンパクトな市街地の形成が都市計画上の最大目標のひとつとなるなか、都市に農業・農地を積極的に位置付ける動きが活発になっている。都市農業振興基本法(2015年)同基本計画(2016年)の制定や、用途地域のひとつに、農地保全と良好な市街地形成の両立を目的とした田園住居地域が加わった(2018年)ことなどは、そうした動きを象徴するものである。さらに、生産緑地法の部分改正(2018年)や都市農地貸借法(通称)(2018年)の制定を通じ、農業・農地は窮余の策どころか、もはや「都市にあるべきもの」とされるようになった。

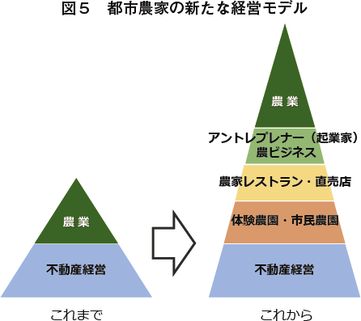

しかし、いかに農業・農地の都市計画上の制度的な位置付けが大転換されようとも、農業そのものが経営的に安定しないことには、その存続はあり得ないだろう。都市のなかに存在することのメリットを最大化した農業経営のあり方が求められる。

まず農作物の生産については、単位面積当たりの収益性が高い、商品価値の高い作物への特化が求められるだろう。水稲のような大規模化・機械化による経営効率の向上が必須の作目は、都市農業には向かない。野菜や果樹さらにはそれらの加工品など、分散・小面積である一方、消費地と近接しているといった都市農地の特性を生かした作目に注目する必要がある。

市民農園や体験農園など、都市住民のレクリエーショナルな要求に応えることも、都市内に立地することの特性を生かした経営のあり方として重要だろう。都市農地貸借法により、生産緑地であっても貸借が容易になったことは、こうした経営を大きく後押しするものとなる。ただし、こうした都市住民向けの貸し農園経営は、生産業(第一次産業)ではなくサービス産業(第三次産業)である。サービス内容の質が、経営の良否に直結する。しかし、そうした要求に十分に対応できない農家もあるだろう。適宜、企業や団体のサポートを得ながら事業展開することが求められる。

生産緑地法の改正により、生産緑地地区に農産物直売所や農家レストランを設置できるようになったことも、都市農業の経営安定化に寄与するものと期待される。そもそも農家全体の所得としては、不動産経営に代表される農業外からの収入の確保も、その安定化には欠かせない。このように、都市に立地する特性を生かした多角的な経営の展開が、農業経営の安定化にもとづく都市農業・農地の存続には不可欠だろう(図5)。農業経営を前提としつつも、農作物生産に特化した従来型の農業とは異なる、都市のニーズに直結した存在としての、新たな日本型Urban agricultureの確立が求められる。

⒌ 農業・農地をめぐる社会のイノベーション

近年、ICTの普及などに伴い、新たな働き方としてテレワークが社会に浸透し始めている。これまでテレワークというと、遠隔地の別荘でリゾート暮らしをしながら仕事をするといった、非日常的な勤務形態として語られることが多かった。しかし近年注目されているのは、都市やその郊外に暮らしつつ、仕事の内容やライフスタイル・ライフステージに応じて、場所や時間帯を柔軟に変える、日常的なテレワークだろう。週のうち2、3日は在宅勤務、残りは出社したり自宅近くのワークスペースで仕事したり、といった勤務形態である。たとえば東京では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、こうした日常的なテレワークが推進されようとしている。

都市やその郊外を舞台としたテレワークの普及により、日常的に自宅およびその周囲の街で暮らす時間が長くなることは、良好な居住環境に対する要求や依存度が高まることを意味する。その際、快適なワークスペースや息抜きのためのカフェ、質の高い文化施設なども重要だが、それらに加え各種の緑も、暮らしのクオリティ向上にとって不可欠な要因となるだろう。なかでも都市農地は、テレワークの普及により生じた時間を有効に使う空間として、市民農園や体験農園を通じてレクリエーショナルな要求に応えたり、副業としての新たな農ビジネスの場を提供したりといった役割を担い得る。新しい働き方・暮らし方を受け止める緑のひとつとして、都市農地は今後、大きな役割を果たすことが期待される。

しかし、こうした都市の農業・農地の新しいポテンシャルを引き出す上では、関係主体のマインドリセットが不可欠である。旧来の発想にとらわれることなく、土地も主体も行為も、多様かつ柔軟な発想を持つ必要がある。行政や関係団体にあっては、制度の運用から組織の構成に至るまで、慣例にとらわれない新たなあり方を志向する必要があるだろう。なかでも、都市の農業・農地を農家だけの領域とすることなく、都市住民をはじめとしたさまざまな主体に広く開かれた存在とすることが、何よりも重要である。周囲に壁をつくることで自己利益を守ろうとする発想は、結局のところ周囲からの理解を拒み孤立を招くだけで、長期的には決して利益にはつながらない。短期的には痛みを伴ったとしても、壁を取り払う覚悟が必要だろう。都市計画は建設行政、農業は農政といった旧来のテリトリー分けを、抜本的に見直すべき時期にさしかかっている。

欧米の模倣ではない、独自の風土に根ざした日本型Urban agricultureを根付かせていくためには、都市の農業・農地を新しい視点からとらえる発想とともに、そのポテンシャルを引き出す社会システムのイノベーションが不可欠である。

横張 真(よこはり まこと)

【略歴】

東京大学大学院工学系研究科教授

東京生まれ。1986年東京大学大学院修了。

専門は緑地環境計画学。博士(農学)(東京大学)。

農水省農業環境技術研究所研究員,筑波大学大学院システム情報工学研究科教授,東京大学大学院新領域創成科学研究科教授を経て、2013年より現職。

日本造園学会会長、国土交通省社会資本整備審議会委員会委員、東京都農政審議会委員長等を務める。