話題(野菜情報 2016年8月号)

話題(野菜情報 2016年8月号)

食料需給構造の変化と価格変動

野菜需給・価格情報委員会 座長 藤島 廣二

(東京聖栄大学健康栄養学部食品学科 客員教授)

21世紀に入ると食料の需給構造は20世紀と大きく変わった。そのひとつは輸入量の“予想外”の変化である。

周知のように、昭和60年9月のプラザ合意を契機とした円高などによって、野菜はもとより、果実、食肉、水産物などの多くの品目で輸入量が急増した。例えば野菜の輸入量は農林水産省「食料需給表」によれば、生鮮品と加工品(生鮮換算数量)の合計で60年の108万トンから平成11年の401万トンへ、300万トン増え、4倍に達した。中でも水産物の輸入量の増加は著しく、昭和60年から平成7年までのわずか10年間に226万トンから676万トンへ、驚くことに450万トンも増大した。

ところが、21世紀に入ると、中国などの輸出国における国内価格の上昇などの影響を受けて、ほぼすべての品目で輸入量は横ばい傾向または減少傾向に転じた。野菜は平成12年(2000年)以降、350万トンから450万トンの間で増減を繰り返しているし、20世紀に急増した水産物は14年の673万トンの後、明らかな減少傾向に陥り、26年には408万トンにまで減じた。しかも、昭和60年以前から大量輸入が行われていた大豆でさえも、平成15年の517万トンをピークに減少に転じ、23年以降は300万トンをも下回った。

こうした輸入量の変化に対し、国内生産量の場合は世紀が変わっても特に目立った変化は起きていない。品目によって生産量の減少開始時期はまちまちであるが、20世紀に始まった減少傾向が21世紀においても継続したままである。

例えば野菜の場合、国内生産量の明白な減少傾向が始まったのは昭和63年であったが、当時の2200万トン台の年間生産量からごく最近の1500万トン台へと減少傾向が継続したままである。ただ、幾分か違う点としては、近年、減少幅が縮小していることである。また、輸入量の増減が激しい水産物の国内生産量は、59年の1205万トンをピークに減少が始まり、最近はその3分の1の400万トンに近づいている。ただし、ここでも野菜と同様、過去数年ほどの間に減少幅は縮小傾向が強まっている。

このような21世紀に入ってからの輸入量の横ばい・減少と国内生産量の継続的な減少という供給側の変化を受けて、もうひとつの重要な変化が起きている。それは供給熱量と摂取熱量との間の開差の縮小である。

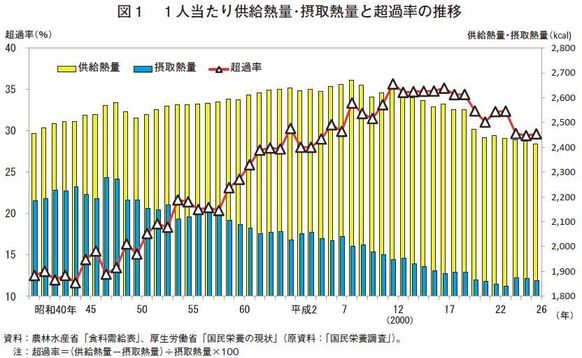

この開差の程度を容易に把握するために、筆者は「超過率」という分析用具を用いている。これは供給熱量と摂取熱量の差を摂取熱量で除して求める比率である。供給熱量と摂取熱量の差は廃棄される部分、すなわち余剰部分であることから、両熱量間の開差が拡大し超過率が高くなればなるほど供給過剰傾向が強まることを意味し、逆の場合は供給過剰傾向の解消を意味する。

その超過率を昭和40年以降について計算すると、図1の折れ線グラフで示したように20世紀の間は一貫した上昇傾向で、40年代前半の11~13%から20世紀末の35%超にまで達した。高度経済成長の下、多くの人々が豊かになったことで、食料を大量に購入し、大量に生ごみを出す生活が広まったからであろう。

しかしながら、21世紀に入り国内生産量の継続的な減少に加え、輸入量が横ばい・減少傾向に転換すると、供給熱量の明白な減少が始まったため、超過率は35%前後で横ばい傾向に転じ、さらに平成20年からは低下傾向に変わった。すなわち、21世紀に入ってから、特に平成20年以降、供給過剰傾向の解消が徐々に進んでいるとみることができる。

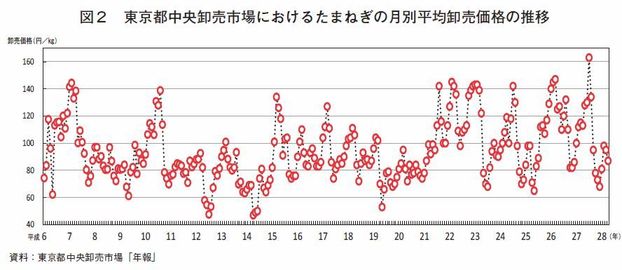

以上の需給構造の変化は食料全体の動きではあるが、個々の食品にとっても基底的な変化となるため、当然、農産物の各品目の価格形成に影響を及ぼす。その影響を把握するために、図2に輸入量の多いたまねぎを例にとり、月平均卸売価格の変化を示した。

この図によれば、平成11年から20年ごろまでの10年近くは超過率が高く、供給過剰傾向が最も強い時期であったため、確かに価格上昇の勢いが弱く、逆に価格低下が起きやすい状況であった。これに対し、超過率が幾分か低下した平成20年・21年以降は、過剰感が和らいだことによって、価格上昇の勢いが明らかに強まった。ただし、同年以降の低価格月の平均価格が1キログラム当たり60円に近いところに位置したままであることから判断できるように、超過率が低下すると価格上昇が起きやすくなるだけでなく、価格の変動幅の拡大傾向も強まると判断できる。

もちろん、こうした価格上昇現象と価格変動幅の拡大現象は、輸入量の多いたまねぎのような品目だけに限られるわけではない。例えば年間輸入量がせいぜい1万トン程度にすぎないレタスの場合、たまねぎ以上に明白な価格上昇現象と価格変動幅の拡大現象が認められる。

いずれにしても、食料需給構造が変化したことによって、今後、野菜においても価格が以前よりも上昇するのは間違いないと言えるが、同時に価格変動幅の拡大も進むであろうことに留意する必要があろう。

【略歴】

昭和24年生まれ農林水産省入省後東北農業試験場、中国農業試験場、農業総合研究所流通研究室長を経て 平成8年~ 東京農業大学農学部教授 平成26年~ 東京聖栄大学健康栄養学部客員教授(常勤) 農林水産省生産局野菜等需給ガイドライン検討会座長(平成13年~)、野菜需給・価格情報委員会座長(平成20年~)など。また、「フード・マーケティング論」筑摩書房・平成28年、など多数の著書あり。