〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み

〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み

加工・業務用野菜需要の増大と国内産地の対応方向

東京聖栄大学 健康栄養学部食品学科

客員教授(常勤) 藤島 廣二

「家庭で作る」から「出来合いの購入」へ

私が小学生低学年のころ、今から60年近くも前のことになるが、その頃までは野菜は生で買うのが当たり前であった。確かに当時でも都会では漬物などを売っていたと思うが、多くの家庭では漬物は生鮮品を購入して自分たちで作るものであった。我が家でも毎年、秋になるとはくさいやだいこんを生で大量に購入し、日干しにして幾分か水分を抜いた後、大きな樽の中に漬け込んでいた。その漬物を生鮮品の出回りが極端に少なくなる冬場から春先にかけてご飯のおかずにしたり、お茶請けにした。その後も、少なくとも私が大学に入り家を出るまでは、量は少なくなったものの、漬物作りは続いた。

ところが、今や漬物は買うのが当たり前になった。田舎であっても自家用の「はくさい漬け」や「たくあん」を作るような家庭を見つけることはそう簡単ではない。ほとんどの家庭が生で買って大量に作るよりも、日々必要とする分だけ出来合いの漬物を購入するようになったからである。しかも、家庭で包丁を使うこともなく、既に切ってあって直ぐに食べられる漬物を購入することも増えた。

もちろん、今日では出来合いで購入するのは漬物だけではない。トマトジュースなどの加工品はもちろんのこと、きんぴらごぼう、ほうれんそうのごまあえ、天ぷらなどの総菜も購入するのが普通である。それどころか、ご飯と総菜のセットである弁当の購入も急速に増えている。

農林水産省農林水産政策研究所の推計でも同じような変化が認められる。それによれば、昭和40年当時、野菜の総供給量のうち家庭が生鮮で入手して調理する比率は77%(残りの23%は加工、外食、中食企業の業務用消費)に上っていたのに対し、平成22年の比率は半分を割り、44%にまで低下した(加工・業務用消費比率は56%)。

野菜に関する消費者行動は、過去半世紀ほどの間に「自宅で加工、調理する」から「加工、調理済み野菜を購入する」へと大きく変わったのである。

高齢化社会における食の外部化の進展

こうした変化の要因は、いうまでもなく多様である。都市部への人口の集中と働く女性の増加、スーパーマーケットやデパートなどにおける食品売り場の充実、さらには冷凍ほうれんそうなどの冷凍食品の購入を可能にした冷凍冷蔵庫の普及、付加価値の大きい総菜の購入を促すことになった所得の増加、などである。

しかし、人口増社会からの転換が始まった昭和60年前後以降に限るならば、最大の要因は何と言っても社会の高齢化であろう。というのは、ご年配の方々の加工品、中食(総菜と弁当)、外食志向が意外なほど強いからである。

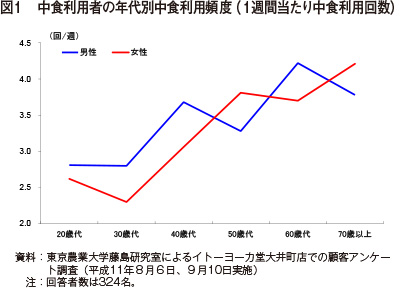

筆者は東京農業大学にいた平成11年に研究室の学生と一緒に、イトーヨーカ堂大井町店において、中食の購入に来られた方々を対象に中食の利用状況アンケート調査を行ったが、その結果は図1に示したように、男女共に高齢者の方ほど中食の利用頻度が高いと出たのである。しかも、中食を毎日利用している人の割合は「70歳以上」が最も高く32%、次いで「60歳代」が27%、それ以外は「50歳代」24%、「40歳代」16%、「30歳代」7%、「20歳代」12%であった。

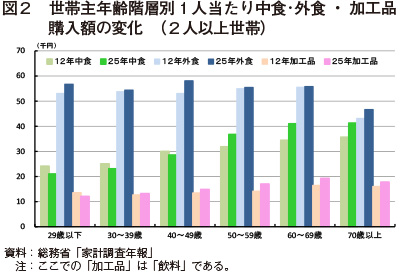

ただし、上記のアンケート調査は今では古いとも考えられるし、中食利用者に限定したという問題もある。そこで、総務省「家計調査年報」(2人以上世帯)を利用して世帯主の年齢を基に階層区分をした上で、中食、外食、加工品(飲料)の1人当たり年間購入額(外食は店舗での支払額)の変化を、12年と25年で比較する方法で分析した。その結果が図2である。

これによれば、中食の購入額が増加したのは50歳以上層で、購入額そのものが平成12年、25年とも最も多かったのは70歳以上であった。なお、図からは判断しにくいが、中食購入額の増加率が最大であったのは「60~69歳」の19%(12年に対する25年の増加率)、それに続いたのが「70歳以上」の16%であった。

しかも、同図から明らかなように、外食の支払額は「70歳以上」が最も低いとはいえ、その支払額の増加分は「29歳以下」や「40~49歳」と同様に多く、かつ加工品(飲料)の購入額も明らかに増加した。また、「60~69歳」では外食の伸びはごくわずかではあったものの、加工品購入額は大きく増えた。

前述のアンケート調査と家計調査分析のいずれにあっても、ご年配の方々の中食・外食・加工品志向はきわめて高いといえる。こうした志向の高さが、社会の高齢化が進む中で食の外部化を推進し、前述の「生鮮野菜の加工・調理から、加工・調理済み野菜の購入へ」、すなわち加工・業務用需要の増大という消費、需要構造の大幅な変化を引き起こしたと判断できる。

加工野菜中心の輸入増加と加工・業務用需要への対応

消費、需要構造の変化には当然、供給構造の変化が伴うが、その変化の主要部分として輸入の大幅な増加が挙げられよう。

野菜だけでなく、果実、食肉、水産物などの多様な品目で輸入の急増が始まったのは昭和61年からであった。その最も主要な原因は、前年9月のG5でのプラザ合意を契機とした円高にほかならない。同合意前までは、貨幣の交換比率は1ドルが240円ほどであったが、10年後の平成7年4月19日には東京外為市場で一時的ではあったものの、「1ドル=79円75銭」を記録した。たった10年ほどの間に日本円の価値は、例えば100円であれば0.4ドル相当から1.2ドル相当へと、3倍に急騰したのである。この結果、輸入品の価格が著しく低下し、輸入量が大幅に増えることになった。

農畜産業振興機構「ベジ探」(原資料は財務省「貿易統計」)によれば、野菜の輸入量は、生鮮品数量と加工品の合計で60年の62万トンから平成7年の211万トンへ、10年間で3倍以上に急増した。また、加工品を生鮮品数量に換算して表示している農林水産省の「食料需給表」によれば、同期間に野菜の輸入量は108万トンから342万トンへ、やはり3倍以上の増加であった。

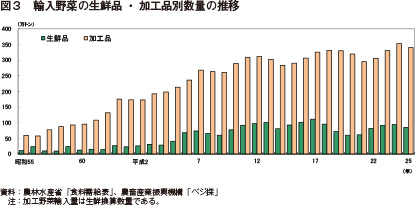

急増した野菜輸入量を生鮮品と加工品に分けると、上記の数値からも計算できるように、加工品が断然多い。そのことをより明瞭に示すために、図3では加工品を生鮮数量に換算した上で年々の輸入量を生鮮品と比較した。これによれば、加工品は常に生鮮品の3~4倍か、それ以上に上り、野菜輸入量全体の8割前後か、それ以上に達する。しかも、ここ10年ほどの期間に限ると、生鮮品輸入量はピーク時(17年)を下回り、減少傾向に転じたともいえるのに対し、加工品輸入量は増減はあるものの、依然として増加傾向にある。

この加工品の中には当然、輸入業者から小売業者へ流れ、そして消費者の手に渡るものがあるが、実はこれが意外に少なく、それよりも加工・業務用需要者に渡るもののほうがずっと多い。筆者が17年時点の野菜流通システムを対象に行った調査でも、輸入加工品のうち少なくとも7割は同需要者向けであった(注1)。

加工・業務用需要者が輸入加工野菜を利用するのは、安価で、かつ一次加工や下ごしらえなどの手間が省けるからだけではない。加工野菜の場合には、生鮮野菜のように季節に左右されることなく、必要な数量を必要な時に入手できることや、環境問題を引き起こさないように排出ゴミを削減できるなど、利点が少なくないからである。

かくして、社会の高齢化が進む中での加工・業務用需要の増大という消費・需要構造の変化に対応して、供給構造も加工品を中心とした輸入の増大と、輸入加工品の加工・業務用需要者向け供給の増大へと変化した。

注1:藤島廣二、小林茂典「業務・加工用野菜」農山漁村文化協会、16~17頁参照、2008年。

国内産地の加工・業務用需要対応力の強化策

今後、日本社会の高齢化がさらに進むのはもとより、高齢者の中で若いころからファストフードなどに親しんできた世代が大幅に増えることになる。それゆえ、中食や加工品の購入比率が一段と上昇し、外食支出も増えるなど、いわゆる「食の外部化」はますます進展するとみられる。

となると、現状の供給構造が維持される限り、加工野菜を中心とした輸入の増加がさらに進むことになろう。また、仮に高齢化による消費量の減少によって、輸入量そのものは増加しなくなったとしても、輸入野菜または輸入加工品が野菜供給量全体に占める比率が上昇することになろう。

従って、今後、そうした状況に陥らないようにするために、すなわち国内野菜産地が輸入に代替できるようにするためには、加工・業務用需要対応力をこれまで以上に強化し、供給構造を変えるように努めることが肝要といえる。そのための方策を、これまでの分析結果からまとめるならば、大きく以下の2点に整理できる。

一つは、円高による輸入価格の低下につれて野菜輸入が著しく増加したことから判断できるように、輸入物に対抗できる価格の実現を目標に、コスト削減に一段と力を入れることである。

このための具体策としては、1農家当たり生産規模の拡大と定植時、収穫時の機械化の推進、一斉収穫や規格簡素化(または無選別)の実施、大型コンテナの利用、大型トレーラーや貨車による大量一括輸送の実現、などが挙げられる。ただし、これらの方策に関しては、後の報告にもあるように既に実行している産地が存在し、その成果も認められる。それゆえ、この方策に関する今後の主要な課題は、成功した産地の情報を他の多くの産地に伝えることによってこの方策の普及を進め、さらにそれぞれの産地の特性に合わせた改善を推進することであろう。

もう一つの方策は、輸入加工品の加工・業務用需要者向けが多いことから推察しうるように、需要者側の要望に応じうる供給体制を構築したり、需要者側において調理残渣などによる生ゴミ問題が発生しないように努めることである。

このためには国内産地においても、冷凍野菜やホールトマト缶詰などの加工を推進することが重要といえるが、それだけに限られるわけではない。例えば需要者側の必要に応じて供給する体制の構築は、1産地だけでは数量調節が難しい生鮮品であっても、卸売市場や青果問屋などを中間事業者として活用することで比較的容易に実現することが可能になろう。要は他者との連携である。

また、生ゴミについては生鮮品で供給する限り、その大幅な縮減はきわめて難しい。それゆえ、生鮮品で輸入加工品に代替しようとするならば、生ゴミ問題が顕在化しないような方法を考えなければならない。その方法はいくつかあろうが、最も望ましいのはゴミの資源化である静脈流通(注2)の構築であろう。しかも、これについては食品リサイクル法の成立(平成25年)を契機に一部の量販店と外食企業が取り組んでいることから、先行事例の研究をすることも可能である。

いずれにしても、今後、加工・業務用需要への対応力の強化が国内産地にとってますます重要度が増すことは間違いなかろう。

注2:人間の静脈になぞらえて、加工場や量販店などに溜まるゴミを肥料工場などに運び、肥料や飼料などの有効資源として再利用する諸活動を静脈流通という(詳細は藤島廣二他『新版 食料・農産物流通論』筑波書房・2012年・10~11頁を参照)。