今月の話題

今月の話題

地産地消の効果と地域の活性化

千葉大学 園芸学部助教授

櫻井 清一

はじめに

地域の食材を住民に供給し、味わうとともに、食のあり方を考える「地産地消」の取組みは、これまでも各地で先駆的な試みが行われていたが、近年、全国的な展開をとげている。その結果、地域の食材・食生活の見直しや、食材供給ルートの多様化が進展しつつある。住民レベルである程度の普及がみられた以上、今後は様々な場面で地産地消の効果を検証することが求められるだろう。既にその試みはなされつつあるが、これまでのところ、売上額や事例数の数値による単純な評価や、農業・農村サイドに偏った視点からの評価、あるいは経済的効果のみを対象とした評価が多いと筆者は認識している。

地産地消の取組みを地域に根付かせるには、社会的効果も考慮にいれた幅広い視点から、非農業者の評価も取り入れた総合的な評価を行うとともに、それが地域社会全体の活性化に一定のインパクトを持つかどうかを検討する必要があるだろう。

本論では、現状での地産地消の効果に関する見方の問題点を指摘するとともに、地産地消を実現している典型的な交換・流通システムを幾つか取り上げ、その効果や地域活性化へのインパクトを具体的に、かつ広い視点から検討することを目指す。取り上げた食材は野菜に限定していないが、折に触れて野菜ないし青果物ゆえの特徴や制約についても言及することにしたい。

地場産品が評価されるには?

かつて「国産」と表示された食品は、輸入品に対して一定のポジティブなブランド・イメージを保持していた。例えば安全性、鮮度、生産者に対する印象について、消費者は国産品に対しおぼろげながらも好意的な評価を下していた。しかし、産地での不適切な栽培(無登録農薬の使用等)、安全性を担保するシステムの不備(BSEの発生、食中毒の多発等)、表示偽装(産地の偽り、使用した資材に関する表示の不徹底等)がここ数年頻発し、多くの消費者が「国産」と言うメッセージを単純に安全・安心に結びつけることに疑念を抱き始めている。

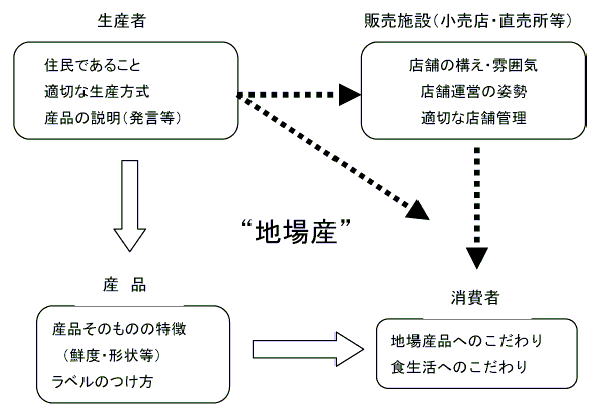

同様の概念は、地産地消の対象である地場産品についても当てはまる。単に「地場」「地元」であることをアピールしているだけでは、食品に対し厳しい目を向けている地域住民の評価は得られない。図1に、地場産品が持つと思われるポジティブな特性(物的・心理的双方を含む)がどのように消費者に伝わるかのかを模式的に示した(2)。

産品そのものの品質もさることながら、それに付随する表示やパッケージング、生産者の態度、産品が販売される店舗の特性、さらには消費者側の意識や態度も相まって、初めて地場産品の持つ所品としての良さや、付随する地場だからこそ発信できるメッセージが、共に消費者のもとに届けられると考えられる。これはかなり理想論的な考え方ではあり、全ての側面で完璧を期するのは無理がある。とはいえ、地場のモノを住民に届けるだけでも、また「地場産」という言葉だけを声高に叫んでも、それは地産地消の一側面を満たすに過ぎないことはお分かりいただけるだろう。

都道府県の積極的な支援とその効果

近年の地産地消に関する取組みに顕著な特徴として、都道府県が積極的に支援をしていることがあげられる。ほぼ全ての都道府県が何らかの形で地産地消に関連する事項を扱う係・担当者を濃うけているとの指摘もある程、県レベルでの公的支援は多様な形で展開をみせている。「地産地消」という用語が一般に認知されたことと、その実現のための多様な道筋が見出されたこと(販路の紹介・開発、イベント開催など)については、都道府県の果たした役わりは大きいものがある。しかし自治体の事業・施策として地産地消を支援する関係上、多くの県で地産地消運動の具体的成果を示すこと、とりわけ数値評価することが求められつつある。現時点では事例の紹介や掘り起こしでも評価されるだろうが、今後の取組みを定着させるには、地産地消の継続性やその量的・質的拡大を具体的に示すことが必要になるだろう。しかし、多様な取組みを単純な物差し(指標)で数値評価するには無理がある。指標を複雑なものすれば、正確な測定が可能になる反面、一般住民への説明が難しくなる。また、定性的評価のみでも効果の測定としては疑問が残る。この点について多くの担当者が苦慮している。

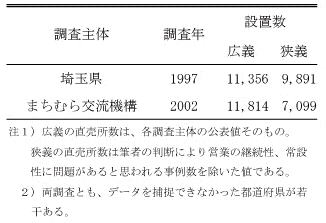

例えば、地産地消を実現するための重要な販路である農産物直売所の効果を示す簡易指標として、直売所の設置数がよく紹介されている。しかし地域差こそあれ、設置数そのものはほぼ横ばいとなっている場合が多く、むしろ減少をみせている地域もある。一定の基準のもとで全国的に把握した貴重な例である2調査のデータ(表1参照)をみても、その傾向が確認できる。

しかし表面的な設置数のみで、直売所の経済効果を測ることは無理がある。筆者はある県の研究期間が同一のフォーマットで実施した2時点(10年の間隔あり)の直売所の設置状況を比較したことがある。その結果明らかになったのは、直売所が厳しい参入・合併と退出を繰り返していることである。顧客に評価され、経済的にも一定の成果をあげた直売所が残る反面、成果の上がらなかった直売所や、高齢化が進み担い手を失った直売所の多くが退出ないし近隣直売所と合併という形で姿を消している。こうした激しい参入・退出を経ながら直売活動全体の緩やかな成長がみられたのである。

また、地域(内)自給率も地産地消の達成度を測る指標として用いられる。しかし地域自給率を計算・公表すう人々が自ら指摘しているように、自給率が量る基準の選択次第でその値はかなり異なるものになる。よく用いられる基準はカロリーベースと金額ベースである。このうち前者については、炭水化物を多く含む穀物類を多く生産する地域の値が大きくなりがちである。また後者については、重量当り単価の高い産品(一部の青果物、畜産物など)を多く生産する地域で過大評価になりやすい。こうした制約を承知せずに、安易な地域間比較をすると、思わぬ誤解を招く恐れもある。

農産物直売所にみる地域活性化への貢献

先述したとおり、農産物直売所が地産地消に果たす役割は大きい。住民にとって気軽に地元の産品を購入できる場であると共に、生産者にとっても多様な産品を自己責任のもと販売できる場となっている。また、両者の対面性も確保されており、交流のきっかけを生む場としても評価されている。直売所の設置による諸効果は、とかく当該直売所の入込客数と売上額、および出荷者当りの平均売上額で評価されがちである。しかしそれ以外にも多様な側面から直売所の貢献度は評価できる。地域活性化は概ね経済的効果(付加価値の追求・達成)と社会的効果(住民の活動参画)に大別できるが、ここでは経済的活動のうち売上額の背後にある別の側面と、社会的効果の概要を説明したい。

まず、経済的効果の新たな側面として、地域に存在した多様な未利用資源を商品化し活用したことがあげられる。既存の流通経路では商品とならなかった小ロット品、規格外品も、モノの品質が良ければ消費者に受け入れられることや、旧い品種、伝統的加工品・工芸品、里山の山菜類等、地域に埋もれかけていた資源が商品化できることが生産者・消費者双方から評価されている。

もう一点の経済的効果は、生産者が消費者のダイレクトな反応を知る場をつくったことである。「消費者ニーズ」という言葉が産地でも長く唱えられているが、広域大量流通の下では、生産者が直面するのは多くの場合流通業者であり、消費者の反応・位県に直接触れる機会は少なかった。しかし直売所への出荷や運営への参画を通じて、生産者は玉石混淆の消費者の行動や反応をダイレクトに感じることができる。さらに熱心な生産者は、そこで得た知見を三品の製造出荷や店舗の運営改善に積極的に活用しているのである。

次ぎに、直売所がもたらしうる社会的効果について整理する。

まず、住民を含んだ不特定多数の消費者と、多様な属性を備えた地域の生産者が一堂に会する機会を設けたことが評価できる。とりわけ人口減少に悩む山間部農村では、多数の人々が集う機会自体の減少に危機感を抱いているわけだが、直売所をきっかけとした「にぎわい」の創出は、ポジティブに評価されている。また、熱心な消費者と生産者との間に継続的な交流が生まれるきっかけも提出している。

もう一点の効果は、経済的効果とも重複するが、学習と主体性発揮の場を提供したことである。直売所への出荷ルールが極めて柔軟(フレキシブル)であることはかねてより指摘されているが、そのことは同時に、生産者の自己研鑚を要請する。日常的に参品の品質改善や店舗運営の工夫を凝らさなければ、出荷者間・店舗間の競争に立ち遅れてしまう。だがフレキシブルな出荷方式は同時に、生産者の多様な挑戦・失敗・再挑戦を許容する余地を備えており、各自がそれぞれの目標に対応して研鑚を深めている。とりわけ、これまで地域社会の中で責任ある立場に立つことの少なかった高齢者や女性農家が積極的に直売活動に参画している点が注目される。

卸売市場と地産地消

地産地消を実現する販路が多様化する中で、卸売市場の意義や役割は忘れがちである。確かに卸売市場は地場参品に特化した流通経路ではなく、むしろ各地の産品を集荷することにこれまで力が注がれてきたので、地産地消の動きとは逆行する経路ととられるかもしれない。しかし野菜の場合、今なお個人向け生鮮消費量の8割が卸売市場を経由して流通しており、その中で地場産品がどのような位置づけにあるかを検討することは重要な課題といえる。また、多くの卸売市場において自治体が設置主体となっている。地場産地と商業の結節点としても、卸売市場の意義を再確認する必要があるだろう。

多くの卸売市場ではかつて、近郊の農家・農協の産品を取り扱う「近郷売場」を設けていた。そこではロットの小ささを問題点として指摘されながらも、地元の高鮮度の性か物が入荷し、売買参加者からも一定の評価を得ていた。しかし市場の大規模化や遠隔産地の成長にとともに、近郷売場は縮小し、消えていった事例も少なくない。

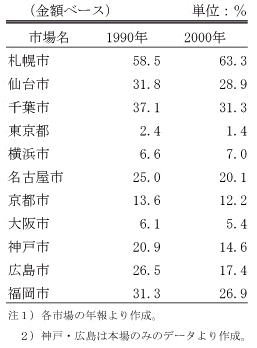

大都市圏の中央卸売市場における地元都道府県産野菜の入荷額が全体に占める割合を試みに計算した結果を表2にまとめたが、周辺に大産地を抱える札幌市を除き、多くの市場でその割合は減少ないし停滞している。

地元都道府県産野菜のシェア

一方、地方圏では、大産地の出荷先絞込み戦略の影響を受け、十分な直接集荷ができず、転送品や輸入品への依存度を高めている卸売市場が多い。こうした市場では、自力で集荷できる取引先として、地元の産地が再び注目されることがある。また、市場関係者とともに地方圏の市場の不振に苦慮している業者にローカル・スーパーがあげられる。

地域密着型経営を心がけてきた中小規模のスーパーは、食品の仕入れを地元卸売市場に依存する割合が高く、仕入れ先市場の品揃え問題はそのまま店舗の魅力低下に直結しやすい。そのため、危機感を持った市場の業者とローカル・スーパーが相互に連携し、時には地元の生産者・農協も巻き込んで、地場産品の安定供給に向けた取組みを進めている例も散見される。

卸売市場における地産地消的取組みに共通する特徴として、以下の3点があげられる。

まずはロットの確保に配慮していることである。遠隔大産地のような量と規格の安定性には及ばないが、実需のパターンが近くで詳しく把握できる利点を活かし、出荷者・卸売業者は欠品を極力少なくする努力をしている。

二点目は物流への細かな配慮である。近郊物とはいえ温度管理を怠らず、集荷や配送の時間も実需者の意向を反映させるなど、地場産品に期待される「高鮮度」を確実に実現するための配慮がなされている。また、産地と消費地が近い故に実現できるコンテナ流通などを取り入れる事例もみられる。

三点目は、卸売/仲卸業者の積極的な営業姿勢である。卸売市場法その他の規制の下でも、前述の取組みに関わる業者は産地と小売店の繋ぎ役として様々なサポートや情報提供を行い、産品の集散地が持つ流通の多様な機能の発揮に努めている。

学校給食の多面的効果

学校給食への地場産品供給は、地産地消の取組みの仲でも特に注目されているものといえよう。行って数の生徒が毎日食する場、しかも教育の場へ食材供給を行う以上、その効果は経済的効果と社会的効果の双方の視点から多角的になされなければならないはずである。しかし現時点での評価は、時に一面的または表層的であると筆者は認識している。導入実績のみが強調されがちで、教育の現場での具体的な評価や、食材供給を継続するうえでの具体的なポイントないし問題点がなかなか聞こえてこない。まず、子供たちに食材を安定的に届けるという経済的視点から考えてみたい。実は学校給食は、外食産業に類似した特徴を持っている。相当数の生徒が毎日食する膨大な食材を、一定の予算の制約のもと、継続的に供給しなければならない。価格も納入量も安定性がもとめられ、簡単には変更ができない。この点を無視すると、給食への食材供給はイベントレベルの一過的なものに留まってしまう。実際、先進事例ではこの点について様々なコンフリクトを経験しながら克服しているわけだが、そのポイントを学ぶ姿勢が、後発の取組みやそれをサポートする公的部門には弱いのではないか。

また、採用されている食材が米と野菜に偏る傾向も指摘されている。今後の普及・定着のためには、他の食材への拡大も視野に入れるべきだろう。

次ぎに、教育も含めた社会的視点から検討してみる。近年の子ども並びに若い親の世代の食や農に関する原体験は乏しく、これまで家庭や地域社会での日常生活を通して形成・継承されてきた食に対する常識・基礎知識はかなり崩れている。また、転勤等による地域間移動が激しく、人々の地域社会に対する心情的コミットが弱くなっている現在、子どもに「地元産」であることを言葉だけでアピールしても、すぐにはポジティブな反応は得られない。意識的に素材である農産物の育ち方や食べ方などを教育の場で教え、確認することも必要となりつつある。そのためには食べる時間だけでなく、総合学習や生活科など他の時間教育プログラムとの連動性を持たせることも課題となる。

しかし実際には、教師も日々の授業や生徒指導に忙しく、食育に関する事項の説明は給食担当の栄養士や食材を供給する生産者に任されがちで、給食を食べることとそこから何かを学び理解を深めることとがなかなかリンクしない点が憂慮される。

地産地消の対象品目としての野菜

最後に、野菜の持つ商品特性土地産地消戸の関係について触れておきたい。地位の多様な食材が地産地消の取組みを通して流通・消費されているが、野菜は米と共によく取り上げられる食材といえる。理由としては、日常の食生活において重要な副食材として認識されていることと、品目や出荷時期の地域差こそあれ、全国各地である程度生産されており、調達しやすいことがあげられる。生産者から見て、高価格は期待できないが、地域の生産・消費双方の事情を考慮しながら継続的に供給できる食材となっている。

地産地消の取組みに継続性と日常性をもたらすうえで、野菜は大きな役割を担っているといえよう。

反面、野菜は他の農産物に比べ、季節による収穫量や価格の変動が激しい品目である。このことは食材を安定供給する視点からみると制約要因となる。施設化や品種の更新、適切な資材投与によりある程度季節性は克服されてきたが、上述の取組み対し、環境負荷や伝統的食生活の維持の観点から問題点を指摘する声も強い。最善の選択肢を見出すのは難しい。だが生産者・消費者双方とも留意すべきことは、季節性を互いの都合のよい方向に解釈し、自らの行動の「言い訳」にしないように務めることだろう。

生産者の場合、直売所に意欲的に出荷する小規模農家も、給食に野菜を安定供給している主業農家も、方法こそ違うものの、季節変動の制約をクリアすべく様々な試みを試行している。また、消費者側も、野菜栽培における季節性の喪失には需要側の意向も働いていたことに留意し、自分の都合のいい方向で季節性問題(端境期での無理な出荷要望、イメージ先行の周年化批判など)を生産者に押し付けることは控えた方が良いだろう。

おわりに

地産地消の取組みの進展は、意図的であれ間接的な効果であれ、食に対する私たちの認識を新たにし、時にその修正ないし転換を迫る。その場合、いたずらにシンプルな数値評価で断じることにも問題があるし、その反動から裏付けの乏しい言説で定性的説明のみに徹することも問題である。食材の生産から消費至るプロセスを豊かにし、その魅力を味わうためには、食行動の主体となる私たちも、一面的な評価に縛られることなく、多様な側面からの評価に耳を傾け、よりよい選択肢を選ぶ(または多様な選択肢を受け入れる)努力を続けなければならない。こうした地道な営みの継続が、地産地消を単なる販売促進活動、グルメ的行動、あるいはスルーガンの唱導といった限定的な取組みから開放し、より深みのある取組みに高めていくであろう。

【参考文献】

(1)岩淵陽子 2003 「学校給食における地場産農産物利用への取組み」(千葉大学園芸学部卒論文)(2)櫻井清一 2002「農産物直売所における情報の集積と利用」『農業情報利用』33、65-70

(3)内藤重之・藤田武弘・梶浦紀徒 2003 「地産地消運動の展開と行政の役割」

(日本農業市場学会2003年度大会個別報告資料)

(4)吉野馨子 2002 「地産地消=地域内自給の現状は」『農林経済』9457、2-9