ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > はくさい、レタスの需給動向から見る野菜価格安定制度の経済効果

野菜業務部、野菜振興部

1 はじめに

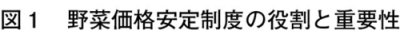

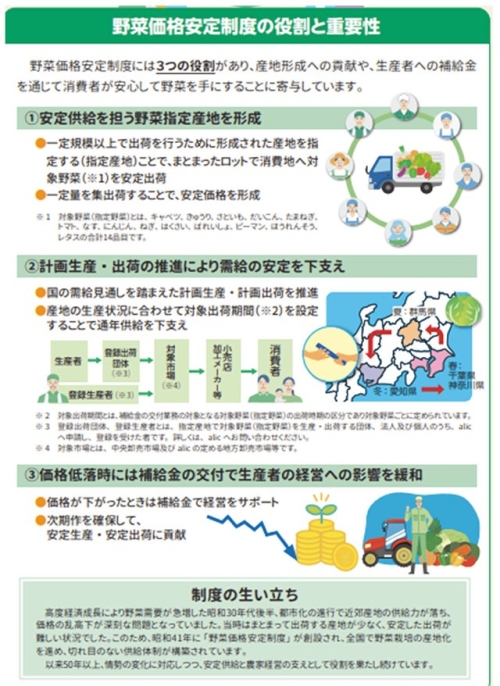

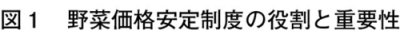

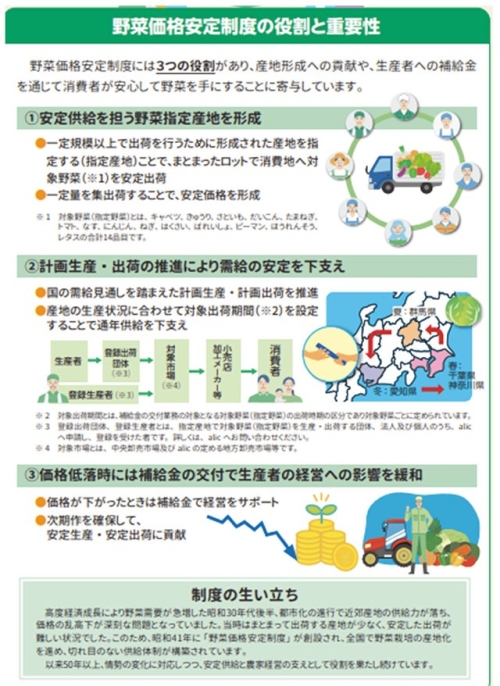

独立行政法人農畜産業振興機構では、野菜生産者の経営安定を通じて、消費者への野菜の安定供給と価格の安定を図るため、野菜価格安定制度を実施している。同制度は大きく四つの事業に分類される。まず、取引形態により卸売市場出荷を対象とする事業(野菜の種類により「指定野菜」を対象とする事業と「特定野菜」を対象とする事業の2事業)と契約取引を対象とする事業、これに加え、指定野菜の一部における著しい価格低下時に出荷調整を対象とする事業がある。野菜価格安定制度の四つの事業のそれぞれの詳細は、https://www.alic.go.jp/y-kofu/yagyomu02_000002.htmlを参照いただきたい。

令和6年度の野菜価格は、夏秋期の高温や冬の少雨などが、多くの品目の生育に影響を及ぼし、高値が継続した。この結果、指定野菜価格安定対策事業(以下「指定野菜事業」という。)の価格差補給交付金等の交付額は10億7026万円(前年比13.1%)、交付率(資金造成額に占める交付額の割合)は1.0%となった。これは、指定野菜が14品目となった昭和49年度以降では過去最低の交付額となる。一方で、平成30年度から令和3年度の同交付額は、良好な気温、適度な降雨などにより生育が前進し、野菜価格は長期的に低落傾向で推移したため160~190億円と高い水準となった。このように野菜価格は、天候によって作柄が変動しやすく、保存性も乏しいため、供給量の変動に伴い価格が大きく変動する傾向にある。また、品目転換が比較的容易であることから、生産者は各野菜の価格を見て作付けする品目を変更することもあり、これに伴って供給量が変動し、さらに価格が乱高下するといった特性がある。

野菜価格が低落すると、野菜生産者の収入は下がり、次期作の生産に必要な費用の捻出が難しくなり、その結果、次期作の生産量が減少すれば、消費地への安定供給が難しくなるという負のスパイラルに陥ってしまう。このような影響を少しでも緩和するため、野菜価格安定制度は、価格低落時に野菜生産者が次期作に備えられるよう一定の補填を行うことで安定した野菜の生産と供給に寄与している(図1)。

本稿では、指定野菜事業における過去5カ年度(令和2~6年度)の平均交付率上位のレタス(24.1%、1位)、はくさい(16.3%、2位)の2品目を取り上げ、それぞれの生産・流通・消費動向から見る需給動向および指定産地の生産動向と野菜価格安定制度の経済効果について報告する。

令和6年度の野菜価格は、夏秋期の高温や冬の少雨などが、多くの品目の生育に影響を及ぼし、高値が継続した。この結果、指定野菜価格安定対策事業(以下「指定野菜事業」という。)の価格差補給交付金等の交付額は10億7026万円(前年比13.1%)、交付率(資金造成額に占める交付額の割合)は1.0%となった。これは、指定野菜が14品目となった昭和49年度以降では過去最低の交付額となる。一方で、平成30年度から令和3年度の同交付額は、良好な気温、適度な降雨などにより生育が前進し、野菜価格は長期的に低落傾向で推移したため160~190億円と高い水準となった。このように野菜価格は、天候によって作柄が変動しやすく、保存性も乏しいため、供給量の変動に伴い価格が大きく変動する傾向にある。また、品目転換が比較的容易であることから、生産者は各野菜の価格を見て作付けする品目を変更することもあり、これに伴って供給量が変動し、さらに価格が乱高下するといった特性がある。

野菜価格が低落すると、野菜生産者の収入は下がり、次期作の生産に必要な費用の捻出が難しくなり、その結果、次期作の生産量が減少すれば、消費地への安定供給が難しくなるという負のスパイラルに陥ってしまう。このような影響を少しでも緩和するため、野菜価格安定制度は、価格低落時に野菜生産者が次期作に備えられるよう一定の補填を行うことで安定した野菜の生産と供給に寄与している(図1)。

本稿では、指定野菜事業における過去5カ年度(令和2~6年度)の平均交付率上位のレタス(24.1%、1位)、はくさい(16.3%、2位)の2品目を取り上げ、それぞれの生産・流通・消費動向から見る需給動向および指定産地の生産動向と野菜価格安定制度の経済効果について報告する。

2 需給動向

(1)作付面積・出荷量

ア はくさい

(ア)作付面積(全体)

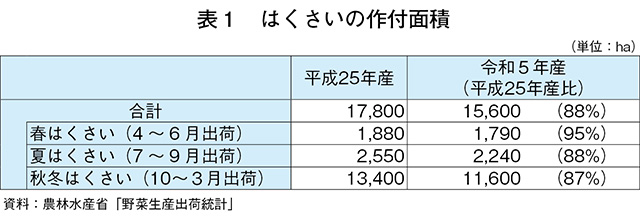

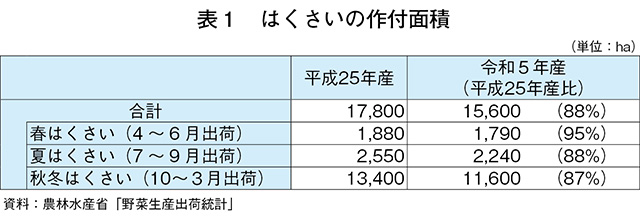

平成25年産から令和5年産にかけてのはくさいの作付面積は、1万7800ヘクタールから1万5600ヘクタールへと12%減少しており、すべての種別で減少した(表1)。

(イ)全国の出荷量(全体)

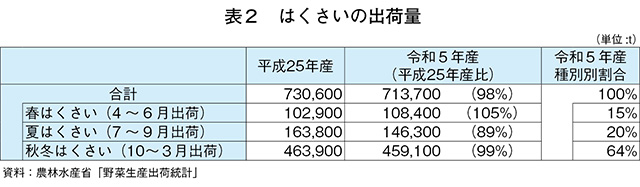

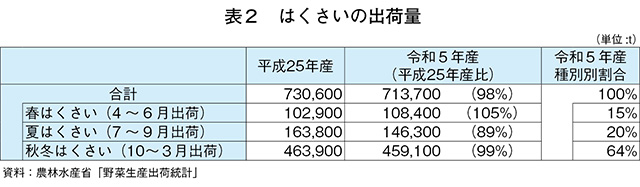

出荷量を見ると、はくさい全体では、73万600トンから71万3700トンへと2%減少し、特に夏はくさいが11%減とかなり大きく減少し、春・秋冬はくさいは、平成25年産とほぼ同程度で推移した(表2)。

令和5年産の種別別の出荷割合は、春はくさい15%、夏はくさい20%、秋冬はくさい64%となった。

(ウ)都道県別作付面積・出荷量

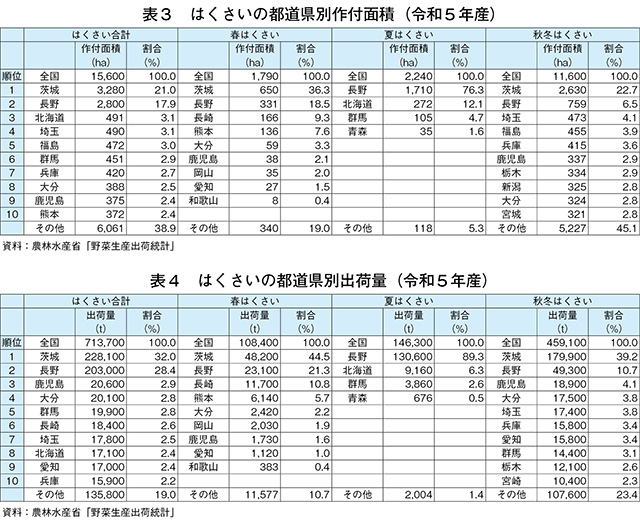

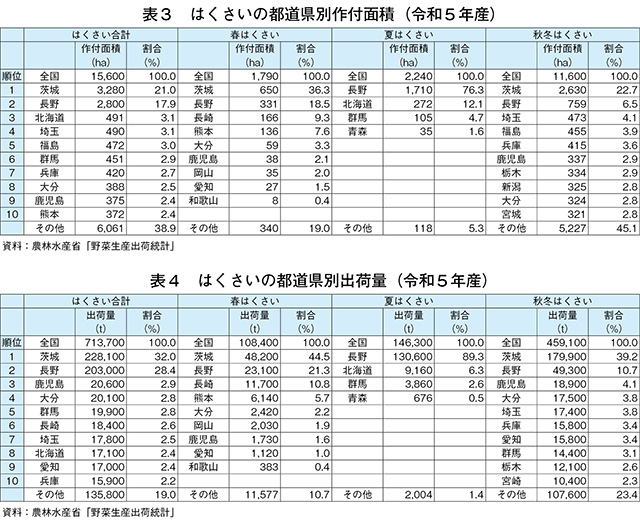

令和5年産の都道県別作付面積・出荷量は、それぞれ表3および表4の通りである。はくさい合計の作付面積・出荷量は、ともに茨城県、長野県のシェアが高い。種別別の出荷量を見ると、秋から春にかけての主産地は茨城県となっており、秋冬はくさい、春はくさいともに約4割のシェアを占める。夏は主に長野県のシェアが高く、夏はくさいは約9割を占める。

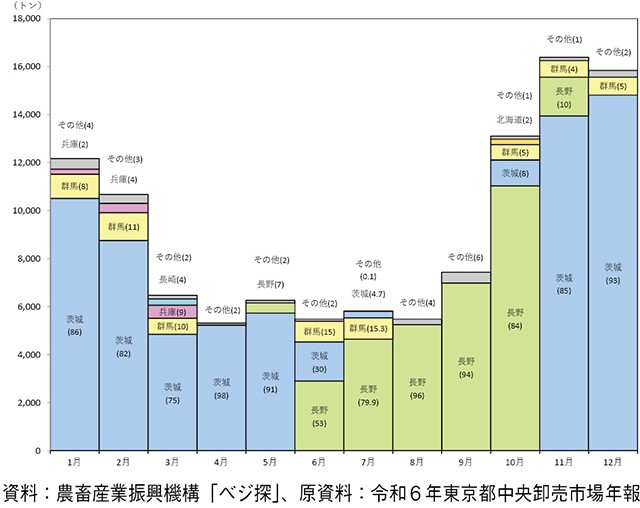

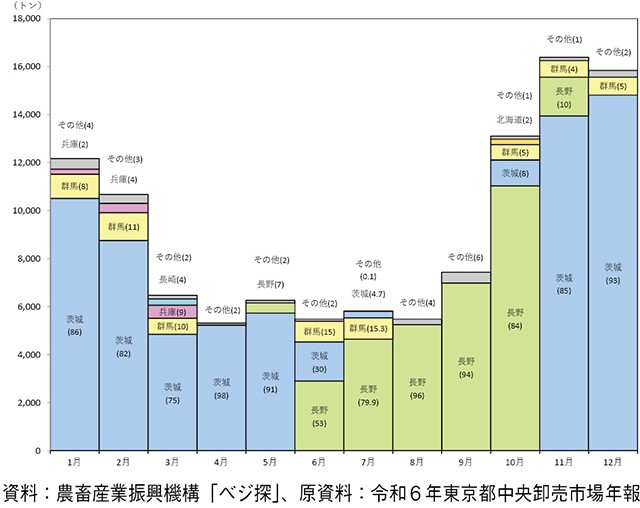

(エ)東京都中央卸売市場の月別入荷実績

令和6年の東京都中央卸売市場の月別入荷実績を見ると、1~5月にかけて茨城産が中心となり、その他、近隣の群馬産に加え、関西の兵庫産の入荷がある。6月以降は長野産が中心で、その他茨城産、群馬産の入荷がある。11月以降は再び茨城産が中心となる(図2)。

イ レタス

(ア)作付面積(全体)

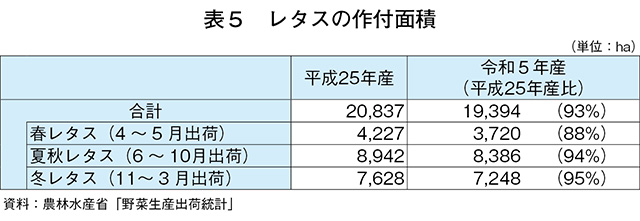

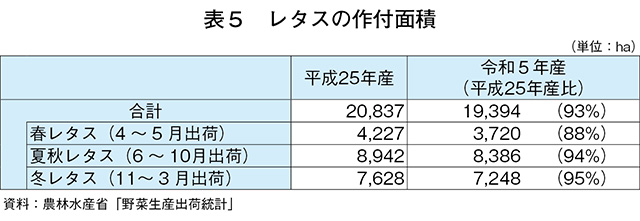

平成25年産から令和5年産にかけてのレタスの作付面積は7%減少し、すべての種別で減少した(表5)。

(イ)全国の出荷量(全体)

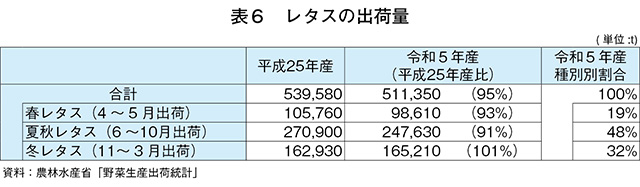

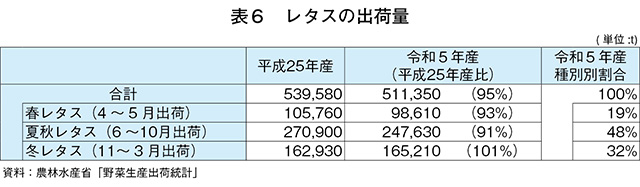

出荷量を見ると、レタス全体では、53万9580トンから51万1350トンへと5%減少し、種別別に見ると、春レタスと夏秋レタスは減少したが、冬レタスは平成25年産の水準を維持した(表6)。

令和5年産の種別別の出荷割合は、春レタス19%、夏秋レタス48%、冬レタス32%となっている。

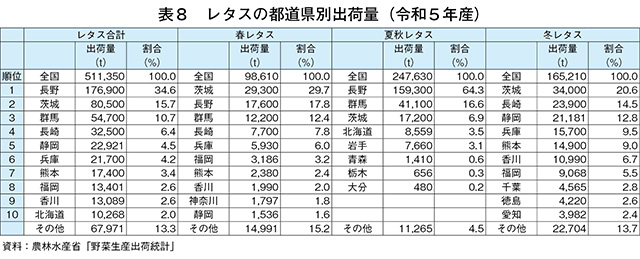

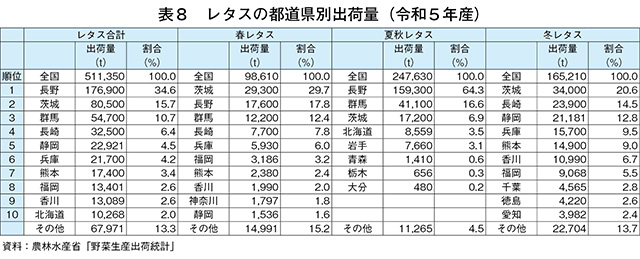

(ウ)都道県別作付面積・出荷量

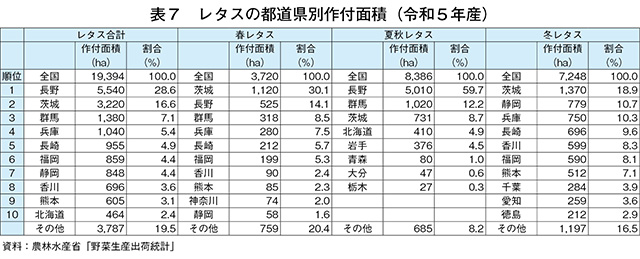

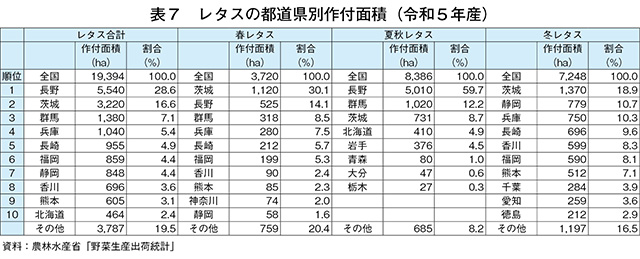

令和5年産の都道県別作付面積・出荷量は、それぞれ表7および表8の通りである。レタスは冷涼な気候を好むため、夏場は冷涼な長野県、冬場は暖地の茨城県などで栽培されている。

(エ)東京都中央卸売市場の月別入荷実績

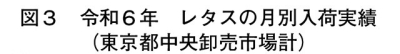

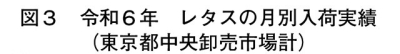

令和6年の東京都中央卸売市場の月別入荷実績を見ると、6~9月にかけて長野産を中心に、群馬産が入荷する。10月以降は茨城産が増加し、12月~翌2月までは静岡産が増え、長崎産、香川産の暖地からの入荷が多くなる。3~4月は再び茨城産が増え、その後は徐々に群馬産、長野産に移行するという産地リレーにより、消費地に周年で安定供給がなされている(図3)。

(2)輸入動向

ア はくさい

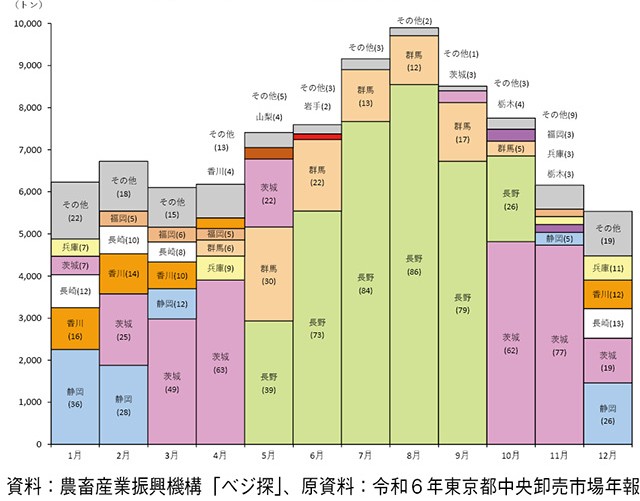

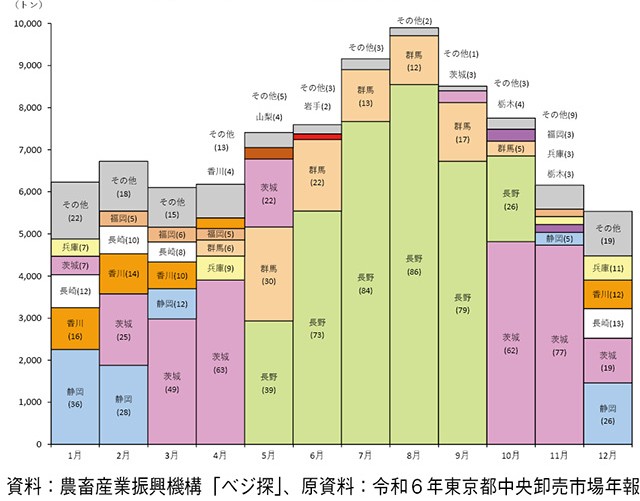

平成25年から令和5年までの国内供給量に占める国内生産量の割合を見ると、いずれの期間ともほぼ全量を国内生産で賄っており(図4)、輸入は国産品の不足時のみであった。

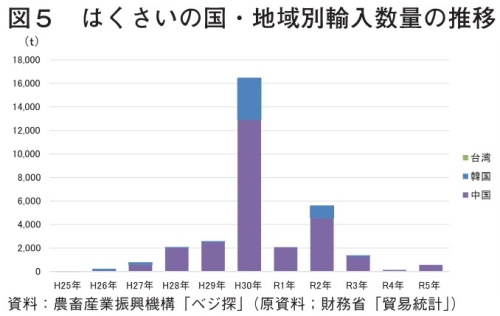

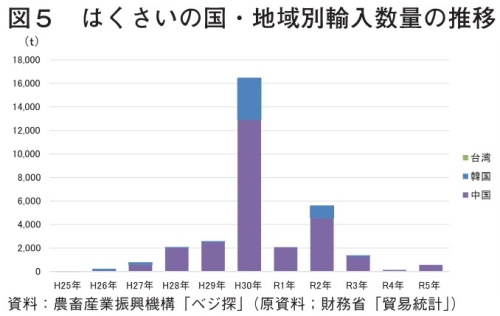

国・地域別輸入量は、中国に次いで韓国からの輸入が多くなっているが、中国が圧倒的なシェアを占めている(図5)。輸入品は、主に加工・業務用として利用されるが、平成30年に16万トンと他の年より輸入量が多かった理由は、平成29年秋の台風が、秋冬野菜の最終の定植直後に到来したため播き直しが間に合わず、さらにその後の低温により品不足となったためである。さらに翌30年の1~3月は、中国に加えて韓国からの入荷も見られ、加工・業務用を中心に輸入が急増した。

イ レタス

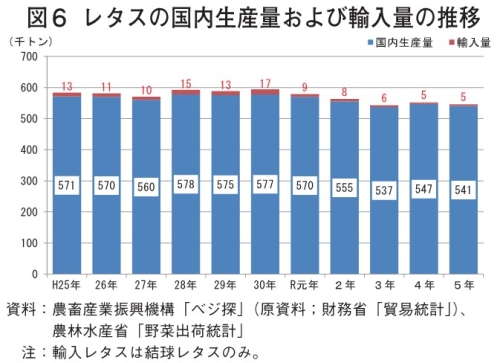

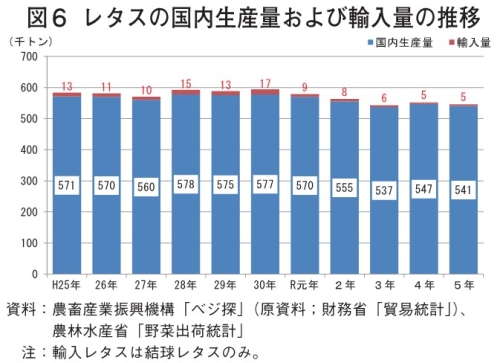

平成25年から令和5年までの国内供給量に占める国内生産量の割合を見ると、はくさいと同様にどの期間においてもほぼ全量を国内生産で賄っている(図6)。

国内供給量に占める輸入の割合は、令和元年以降、減少傾向となっている。これは国産品の生産量が増加していることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業務用需要が減少したことなどが要因であると考えられる。

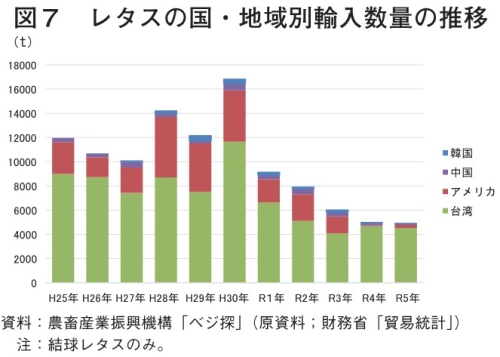

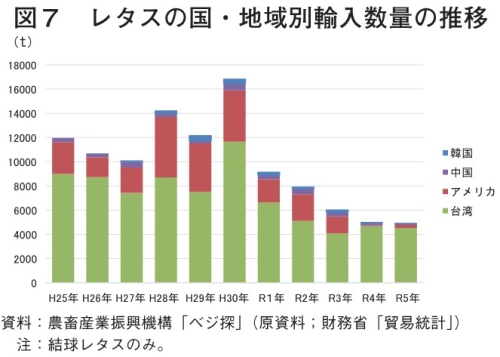

国・地域別輸入量を見ると、主な輸入先は台湾やアメリカとなっているが、近年円安が急激に進み、その後も円安傾向が継続していることから、米国産の輸入は大幅に減少した(図7)。

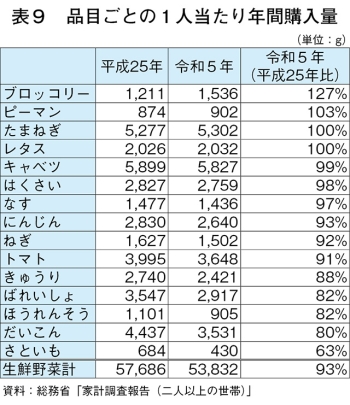

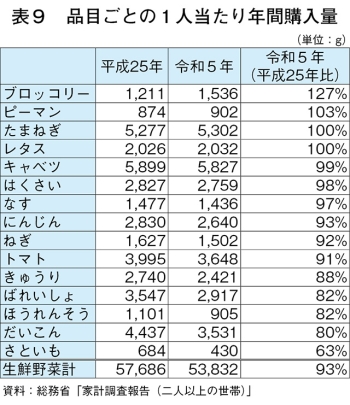

(3)消費動向

総務省の家計調査報告によると、令和5年の2人以上の世帯の年間合計の1人当たりの生鮮野菜の年間購入量は、平成25年の58キログラムから54キログラム(平成25年比93%)とかなりの程度減少した(表9)。

ア はくさい

1人当たりの年間購入量は、平成25年の2827グラムから令和5年の2759グラム(平成25年比2%減)と、野菜全体の購入量の減少幅(同7%減)と比較してわずかな減少に留まっている。

この要因として、量販店での少量カット売り(4分の1、8分の1など)により単身世帯でも購入しやすくなったことや、鍋つゆなどの家庭で手軽に使える調味料が普及したことなどが考えられる。はくさいは、味は淡白だがビタミンCとKが比較的多く、繊維質も豊富に含まれる。また、漬物、鍋物、炒め物など、和洋中どの料理にも使える素材として、多様な食文化が定着しているわが国では欠かせない野菜である。

イ レタス

1人当たりの年間購入量は、平成25年の2026グラムから令和5年の2032グラム(平成25年比100%)と、野菜全体の購入量が減少している中で、同程度を維持した。レタスは、サラダに欠かせない野菜であり、カット野菜での購入のほか、調理に手間がかからないことなどを背景に家庭でサラダの食材としての利用が増えているためと考えられる。近年、レタスは葉が濃い緑や紫のもの、縮れているものなどさまざまな種類が出回るようになった。

ア はくさい

(ア)作付面積(全体)

平成25年産から令和5年産にかけてのはくさいの作付面積は、1万7800ヘクタールから1万5600ヘクタールへと12%減少しており、すべての種別で減少した(表1)。

(イ)全国の出荷量(全体)

出荷量を見ると、はくさい全体では、73万600トンから71万3700トンへと2%減少し、特に夏はくさいが11%減とかなり大きく減少し、春・秋冬はくさいは、平成25年産とほぼ同程度で推移した(表2)。

令和5年産の種別別の出荷割合は、春はくさい15%、夏はくさい20%、秋冬はくさい64%となった。

(ウ)都道県別作付面積・出荷量

令和5年産の都道県別作付面積・出荷量は、それぞれ表3および表4の通りである。はくさい合計の作付面積・出荷量は、ともに茨城県、長野県のシェアが高い。種別別の出荷量を見ると、秋から春にかけての主産地は茨城県となっており、秋冬はくさい、春はくさいともに約4割のシェアを占める。夏は主に長野県のシェアが高く、夏はくさいは約9割を占める。

(エ)東京都中央卸売市場の月別入荷実績

令和6年の東京都中央卸売市場の月別入荷実績を見ると、1~5月にかけて茨城産が中心となり、その他、近隣の群馬産に加え、関西の兵庫産の入荷がある。6月以降は長野産が中心で、その他茨城産、群馬産の入荷がある。11月以降は再び茨城産が中心となる(図2)。

イ レタス

(ア)作付面積(全体)

平成25年産から令和5年産にかけてのレタスの作付面積は7%減少し、すべての種別で減少した(表5)。

(イ)全国の出荷量(全体)

出荷量を見ると、レタス全体では、53万9580トンから51万1350トンへと5%減少し、種別別に見ると、春レタスと夏秋レタスは減少したが、冬レタスは平成25年産の水準を維持した(表6)。

令和5年産の種別別の出荷割合は、春レタス19%、夏秋レタス48%、冬レタス32%となっている。

(ウ)都道県別作付面積・出荷量

令和5年産の都道県別作付面積・出荷量は、それぞれ表7および表8の通りである。レタスは冷涼な気候を好むため、夏場は冷涼な長野県、冬場は暖地の茨城県などで栽培されている。

(エ)東京都中央卸売市場の月別入荷実績

令和6年の東京都中央卸売市場の月別入荷実績を見ると、6~9月にかけて長野産を中心に、群馬産が入荷する。10月以降は茨城産が増加し、12月~翌2月までは静岡産が増え、長崎産、香川産の暖地からの入荷が多くなる。3~4月は再び茨城産が増え、その後は徐々に群馬産、長野産に移行するという産地リレーにより、消費地に周年で安定供給がなされている(図3)。

(2)輸入動向

ア はくさい

平成25年から令和5年までの国内供給量に占める国内生産量の割合を見ると、いずれの期間ともほぼ全量を国内生産で賄っており(図4)、輸入は国産品の不足時のみであった。

国・地域別輸入量は、中国に次いで韓国からの輸入が多くなっているが、中国が圧倒的なシェアを占めている(図5)。輸入品は、主に加工・業務用として利用されるが、平成30年に16万トンと他の年より輸入量が多かった理由は、平成29年秋の台風が、秋冬野菜の最終の定植直後に到来したため播き直しが間に合わず、さらにその後の低温により品不足となったためである。さらに翌30年の1~3月は、中国に加えて韓国からの入荷も見られ、加工・業務用を中心に輸入が急増した。

イ レタス

平成25年から令和5年までの国内供給量に占める国内生産量の割合を見ると、はくさいと同様にどの期間においてもほぼ全量を国内生産で賄っている(図6)。

国内供給量に占める輸入の割合は、令和元年以降、減少傾向となっている。これは国産品の生産量が増加していることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業務用需要が減少したことなどが要因であると考えられる。

国・地域別輸入量を見ると、主な輸入先は台湾やアメリカとなっているが、近年円安が急激に進み、その後も円安傾向が継続していることから、米国産の輸入は大幅に減少した(図7)。

(3)消費動向

総務省の家計調査報告によると、令和5年の2人以上の世帯の年間合計の1人当たりの生鮮野菜の年間購入量は、平成25年の58キログラムから54キログラム(平成25年比93%)とかなりの程度減少した(表9)。

ア はくさい

1人当たりの年間購入量は、平成25年の2827グラムから令和5年の2759グラム(平成25年比2%減)と、野菜全体の購入量の減少幅(同7%減)と比較してわずかな減少に留まっている。

この要因として、量販店での少量カット売り(4分の1、8分の1など)により単身世帯でも購入しやすくなったことや、鍋つゆなどの家庭で手軽に使える調味料が普及したことなどが考えられる。はくさいは、味は淡白だがビタミンCとKが比較的多く、繊維質も豊富に含まれる。また、漬物、鍋物、炒め物など、和洋中どの料理にも使える素材として、多様な食文化が定着しているわが国では欠かせない野菜である。

イ レタス

1人当たりの年間購入量は、平成25年の2026グラムから令和5年の2032グラム(平成25年比100%)と、野菜全体の購入量が減少している中で、同程度を維持した。レタスは、サラダに欠かせない野菜であり、カット野菜での購入のほか、調理に手間がかからないことなどを背景に家庭でサラダの食材としての利用が増えているためと考えられる。近年、レタスは葉が濃い緑や紫のもの、縮れているものなどさまざまな種類が出回るようになった。

3 指定産地の動向

(1)はくさい

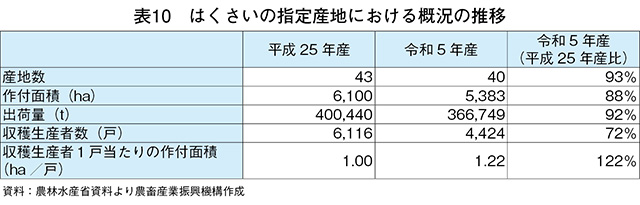

ア 指定産地における概況

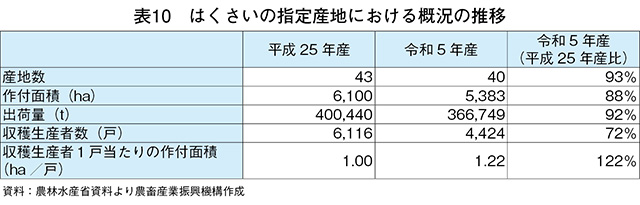

はくさいの指定産地の数は、平成25年産の43地区から令和5年産の40地区へと3地区減少した(表10)。また、指定産地の令和5年の作付面積は、平成25年比12%減となり、出荷量も同8%減少した。収穫生産者数は1692戸減少したものの、収穫生産者1戸当たりの作付面積は、1.0ヘクタールから1.22ヘクタールへと同22%伸びており、指定産地内における一戸当たりの圃場の集積化が進んでいることがわかる。

イ 全国における指定産地の作付面積および出荷量のシェア

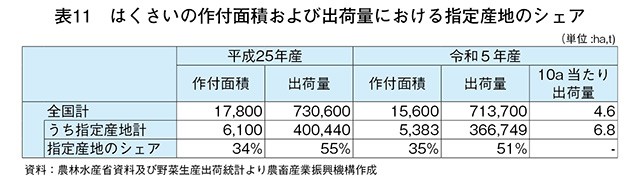

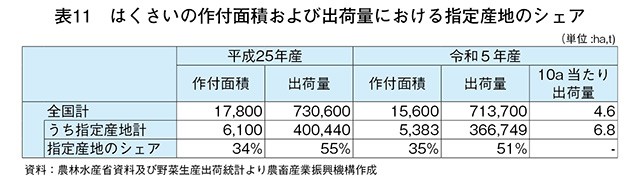

令和5年産の全国における指定産地の作付面積、出荷量のシェアを見ると、はくさいの作付面積は3割程度にとどまるものの、出荷量は5割を超えている(表11)。

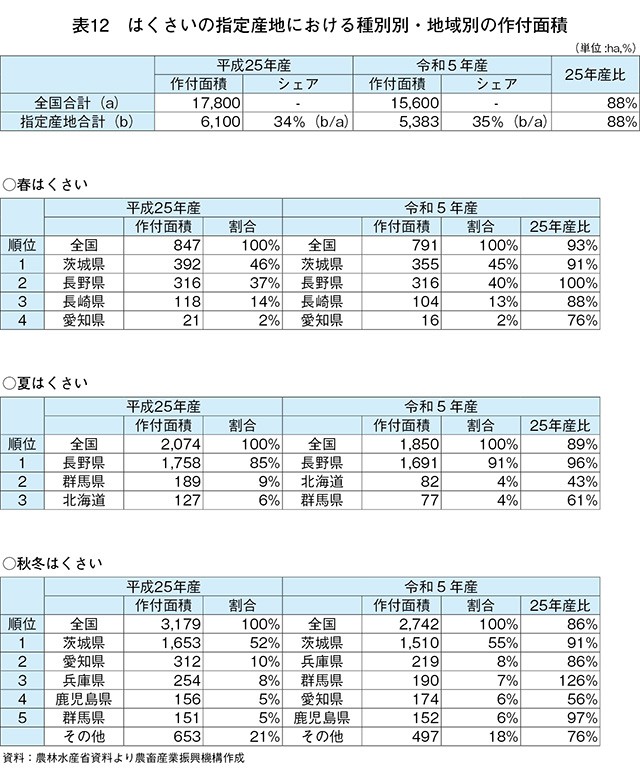

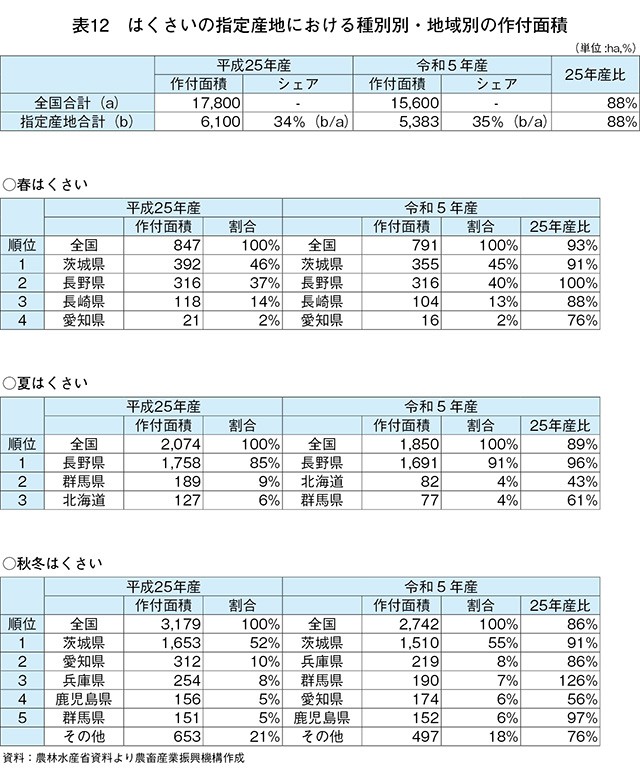

令和5年産の指定産地における種別別・地域別の作付面積のシェアは表12の通りである。

春はくさいは、茨城県が約5割のシェアで全国1位である。2位は長野県で約4割を占める。

夏はくさいは、長野県が、約9割を占め圧倒的なシェアとなっている。

秋冬はくさいは、約5割のシェアを茨城県が占めるが、その他全国の指定産地から出荷されている。

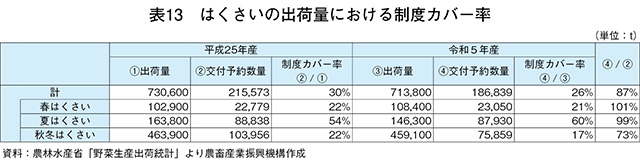

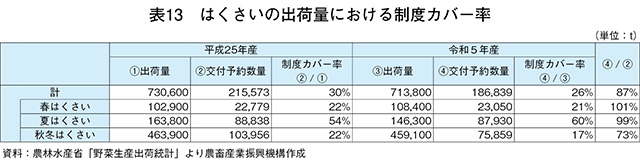

ウ 制度カバー率

指定野菜事業における全国出荷量に対する交付予約数量の割合(制度カバー率)は、はくさいは令和5年産は平成25年比4ポイント減となった(表13)。

種別別に見ると、春はくさいは1ポイント減、秋冬はくさいは5ポイント減と制度カバー率はやや低下した。一方、夏はくさいは6ポイント増と制度カバー率が上昇した。

(2)レタス

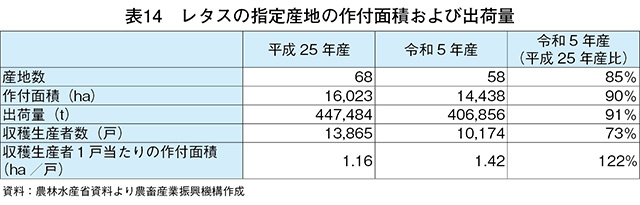

ア 指定産地における概況

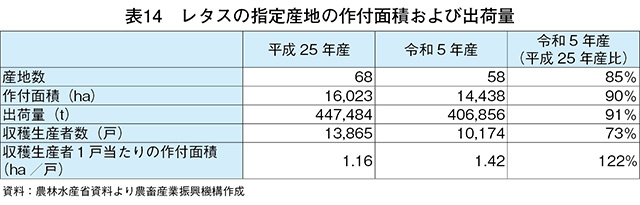

レタスの指定産地の数は、平成25年産の68地区から令和5年産の58地区と10地区減少した(表14)。また、指定産地の令和5年の作付面積は、平成25年比10%減で、出荷量も同9%減少した。収穫生産者数は、3691戸減少したものの、収穫生産者1戸当たりの作付面積は、1.16ヘクタールから1.42ヘクタールと同22%伸びており、指定産地内における一戸当たりの圃場の集積化が進んでいることがわかる。

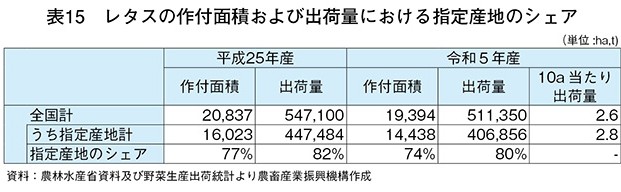

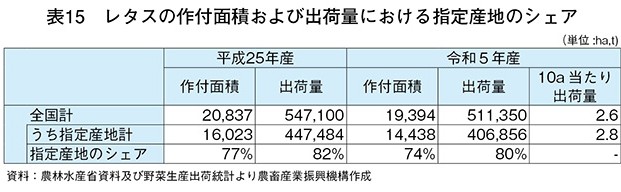

イ 全国における指定産地の作付面積および出荷量のシェア

令和5年産の全国における指定産地の作付面積、出荷量のシェアを見るとレタスの作付面積では7割強、出荷量では8割を占めている(表15)。

令和5年産の指定産地における種別別・地域別の作付面積は、表16の通りである。春レタスは茨城県が4割を占めている。夏秋レタスは、全国1位の長野県が7割を超えるシェアとなっている。冬レタスは、他の種別に比べて関東から九州まで主要産地が分散している。

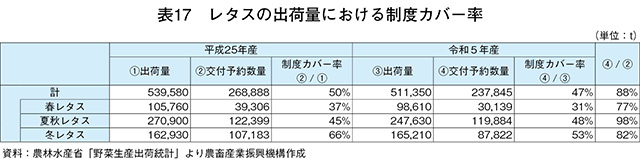

ウ 制度カバー率

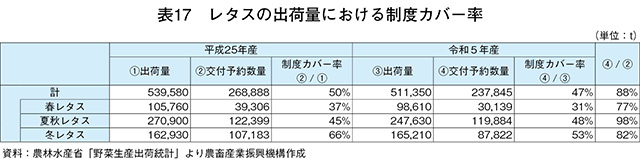

レタスの制度カバー率は、平成25年産の50%から令和5年産の47%と3ポイント減となったものの5割程度で推移している。

種別別に見ると、春レタスは6ポイント減、夏秋レタスが3ポイント増、冬レタスが13ポイント減となっているものの、冬レタスの制度カバー率は5割を超え、種類別で最も高くなっている(表17)。

指定産地の出荷量のシェア80%(表15)に対して、制度カバー率が47%と低いように見えるが、これは加工・業務用向けなどで、市場出荷されずに、直接契約取引先に出荷されるものを含むためで、このような契約取引を対象とする出荷物に対しても野菜制度でカバーする事業がある。

(3)はくさい、レタスにおける指定産地の取り組み

令和5年産の10アール当たりの出荷量(単収)を、全国と指定産地とで比較すると、はくさいは、全国が10アール当たり4.6トンに対して、指定産地は同6.8トンと全国より約5割高かった(表11)。レタスは、全国が同2.6トンに対して、指定産地は同2.8トンと全国より約1割高かった(表15)。なお、レタスについては、全国に占める指定産地のシェアが全国の8割を占め、はくさい(同5割)より高いため、全国と比べた指定産地の単収の高さの程度がはくさいより小さくなっていると考えられる。

この指定産地の単収が高い理由として、1)集荷・輸送の共同化、農地の集積化により圃場間の移動が減り、大型機械を導入できるため効率的な作業が行えること、2)機械の共同利用により初期投資のコスト削減ができること、3)これまでの栽培に関する技術や知識などの蓄積により栽培技術等の統一化が図られ、技術の個人差が低減され、単収や品質が向上すること-などが考えられる。栽培に関する技術や知識としては、例えば、土壌診断の結果に基づいた適切な施肥管理、適期や適地に合せた最適な品種の選定、農協などの職員による生産者への営農指導や栽培講習会の開催などの取り組みが挙げられる。

本稿においては、はくさいとレタスと取り上げたが、指定産地として集団産地を形成し、さまざまな生産強化に向けた取り組みを長期にわたり継続的に行ってきたことにより、はくさい、レタスを含む指定野菜の生産と出荷が安定して維持され、消費者への野菜の安定供給が図られていることが分かる。

ア 指定産地における概況

はくさいの指定産地の数は、平成25年産の43地区から令和5年産の40地区へと3地区減少した(表10)。また、指定産地の令和5年の作付面積は、平成25年比12%減となり、出荷量も同8%減少した。収穫生産者数は1692戸減少したものの、収穫生産者1戸当たりの作付面積は、1.0ヘクタールから1.22ヘクタールへと同22%伸びており、指定産地内における一戸当たりの圃場の集積化が進んでいることがわかる。

イ 全国における指定産地の作付面積および出荷量のシェア

令和5年産の全国における指定産地の作付面積、出荷量のシェアを見ると、はくさいの作付面積は3割程度にとどまるものの、出荷量は5割を超えている(表11)。

令和5年産の指定産地における種別別・地域別の作付面積のシェアは表12の通りである。

春はくさいは、茨城県が約5割のシェアで全国1位である。2位は長野県で約4割を占める。

夏はくさいは、長野県が、約9割を占め圧倒的なシェアとなっている。

秋冬はくさいは、約5割のシェアを茨城県が占めるが、その他全国の指定産地から出荷されている。

ウ 制度カバー率

指定野菜事業における全国出荷量に対する交付予約数量の割合(制度カバー率)は、はくさいは令和5年産は平成25年比4ポイント減となった(表13)。

種別別に見ると、春はくさいは1ポイント減、秋冬はくさいは5ポイント減と制度カバー率はやや低下した。一方、夏はくさいは6ポイント増と制度カバー率が上昇した。

(2)レタス

ア 指定産地における概況

レタスの指定産地の数は、平成25年産の68地区から令和5年産の58地区と10地区減少した(表14)。また、指定産地の令和5年の作付面積は、平成25年比10%減で、出荷量も同9%減少した。収穫生産者数は、3691戸減少したものの、収穫生産者1戸当たりの作付面積は、1.16ヘクタールから1.42ヘクタールと同22%伸びており、指定産地内における一戸当たりの圃場の集積化が進んでいることがわかる。

イ 全国における指定産地の作付面積および出荷量のシェア

令和5年産の全国における指定産地の作付面積、出荷量のシェアを見るとレタスの作付面積では7割強、出荷量では8割を占めている(表15)。

令和5年産の指定産地における種別別・地域別の作付面積は、表16の通りである。春レタスは茨城県が4割を占めている。夏秋レタスは、全国1位の長野県が7割を超えるシェアとなっている。冬レタスは、他の種別に比べて関東から九州まで主要産地が分散している。

ウ 制度カバー率

レタスの制度カバー率は、平成25年産の50%から令和5年産の47%と3ポイント減となったものの5割程度で推移している。

種別別に見ると、春レタスは6ポイント減、夏秋レタスが3ポイント増、冬レタスが13ポイント減となっているものの、冬レタスの制度カバー率は5割を超え、種類別で最も高くなっている(表17)。

指定産地の出荷量のシェア80%(表15)に対して、制度カバー率が47%と低いように見えるが、これは加工・業務用向けなどで、市場出荷されずに、直接契約取引先に出荷されるものを含むためで、このような契約取引を対象とする出荷物に対しても野菜制度でカバーする事業がある。

(3)はくさい、レタスにおける指定産地の取り組み

令和5年産の10アール当たりの出荷量(単収)を、全国と指定産地とで比較すると、はくさいは、全国が10アール当たり4.6トンに対して、指定産地は同6.8トンと全国より約5割高かった(表11)。レタスは、全国が同2.6トンに対して、指定産地は同2.8トンと全国より約1割高かった(表15)。なお、レタスについては、全国に占める指定産地のシェアが全国の8割を占め、はくさい(同5割)より高いため、全国と比べた指定産地の単収の高さの程度がはくさいより小さくなっていると考えられる。

この指定産地の単収が高い理由として、1)集荷・輸送の共同化、農地の集積化により圃場間の移動が減り、大型機械を導入できるため効率的な作業が行えること、2)機械の共同利用により初期投資のコスト削減ができること、3)これまでの栽培に関する技術や知識などの蓄積により栽培技術等の統一化が図られ、技術の個人差が低減され、単収や品質が向上すること-などが考えられる。栽培に関する技術や知識としては、例えば、土壌診断の結果に基づいた適切な施肥管理、適期や適地に合せた最適な品種の選定、農協などの職員による生産者への営農指導や栽培講習会の開催などの取り組みが挙げられる。

本稿においては、はくさいとレタスと取り上げたが、指定産地として集団産地を形成し、さまざまな生産強化に向けた取り組みを長期にわたり継続的に行ってきたことにより、はくさい、レタスを含む指定野菜の生産と出荷が安定して維持され、消費者への野菜の安定供給が図られていることが分かる。

4 野菜価格安定制度の生産者への経済効果~制度加入者および非加入者の比較~

ここでは、野菜価格安定制度のうち指定野菜事業による価格低落時の経済効果について、制度加入者と未加入者の収益を試算し比較する。対象として、同事業の野菜種別における過去5カ年度(令和2~6年度)の平均交付率の2位の秋冬はくさい(25.2%)および3位の冬レタス(24.3%)を取り上げる。

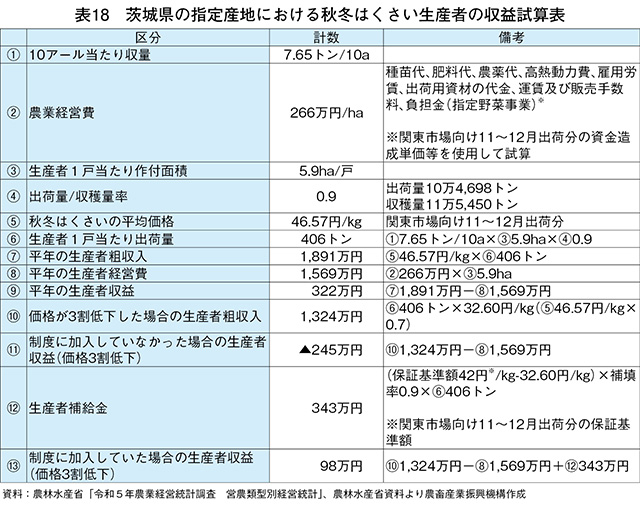

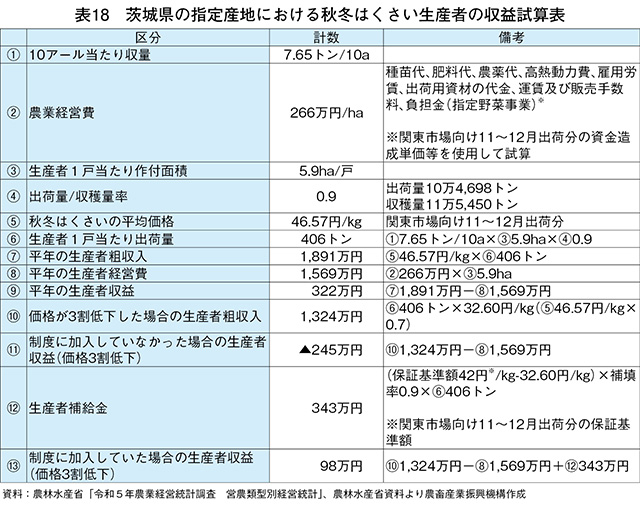

(1)秋冬はくさい

これまで見てきた通り、秋冬はくさいの出荷量は、茨城県が全国の約4割を占める主産県となっており、以下では、茨城県の指定産地における秋冬はくさいの生産者を想定し、収益を試算する(表18)。

ア 平年の収益

収益(粗収入-経営費〈指定野菜事業の負担金含む。〉)について、生産者1戸当たり出荷量406トン((6))、関東市場向け(11~12月出荷分)秋冬はくさいの平均価格1キログラム当たり46.57円((5))として試算する。

平年であれば、シーズン終了後、生産者粗収入((7)1891万円)から生産者経営費((8)1569万円)を差し引いた322万円((9))が生産者の手元に残り黒字となる。

イ 価格低落時の収益

関東市場向けの茨城県産秋冬はくさいの平均販売価額が、一時的な入荷過多などにより3割下落して、1キログラム当たり32.60円(同46.57円×0.7)となった場合を見てみると、生産者粗収入は1324万円((10))となり、制度非加入者では245万円の赤字となる。

指定野菜事業では、価格が下落した場合、平均販売価額と保証基準額42円(平均価格46.57円の9割)の差額の9割が生産者補給金として交付される。

このため、制度加入者では、制度非加入者と同じ1324万円の粗収入に加え、生産者補給金343万円が交付されるため、最終的には98万円が生産者の手元に残り黒字となる。

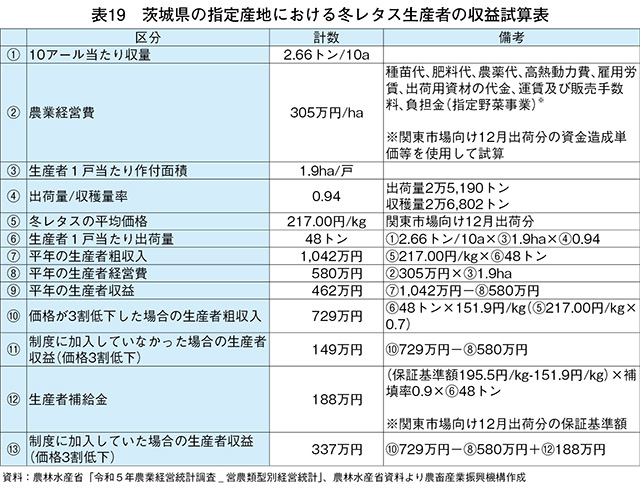

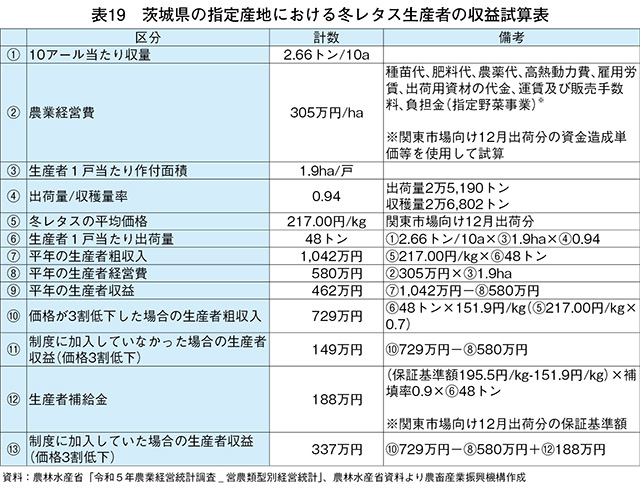

(2)冬レタス

冬レタスの出荷量は、茨城県が全国の約2割を占める主産県となっており、以下では、指定産地における冬レタスの生産者を想定し、収益を試算する(表19)。

ア 平年の収益

収益について、生産者1戸当たり出荷量48トン((6))、関東市場向け(12月出荷分)冬レタスの平均販売価格1キログラム当たり217.00円((5))として試算する。

平年であれば、シーズン終了後、生産者粗収入((7)1042万円)から生産者経営費((8)580万円)を差し引いた462万円((9))が生産者の手元に残り黒字となる。

イ 価格低落時の収益

関東市場向けの茨城県産冬レタスの平均販売価額が、一時的な入荷過多などにより3割下落して、1キログラム当たり151.9円(同217.00円×0.7)となった場合を見てみると、粗収入は729万円((10))となり、制度非加入者では、平年時より313万円低い149万円が手元に残り黒字となる。

指定野菜事業では、価格が下落した場合、平均販売価額と保証基準額195.5円(平均価格217.00円の9割)の差額の9割が生産者補給金として交付される。

このため、制度加入者では、制度非加入者と同じ729万円の粗収入に加え、生産者補給金188万円が交付されるため、最終的には337万円が生産者の手元に残り黒字となる。

(3)指定野菜事業の経済的効果

単純な試算ではあるが、平均販売価額が平年に比べ3割低下すると、制度非加入者の場合、秋冬はくさいの生産者収益は245万円の赤字に転落し、冬レタスの生産者収益は149万円(平年は462万円)まで低落するため、経営への打撃だけではなく、次期作の確保にも影響を及ぼすことになる。

これに対し、制度加入者の場合は、平年と比べれば収益は低下するものの、それぞれ98万円、337万円の資金が手元に残り(黒字)、生産者の経営安定に一定の効果を発揮すると考えられる。

(1)秋冬はくさい

これまで見てきた通り、秋冬はくさいの出荷量は、茨城県が全国の約4割を占める主産県となっており、以下では、茨城県の指定産地における秋冬はくさいの生産者を想定し、収益を試算する(表18)。

ア 平年の収益

収益(粗収入-経営費〈指定野菜事業の負担金含む。〉)について、生産者1戸当たり出荷量406トン((6))、関東市場向け(11~12月出荷分)秋冬はくさいの平均価格1キログラム当たり46.57円((5))として試算する。

平年であれば、シーズン終了後、生産者粗収入((7)1891万円)から生産者経営費((8)1569万円)を差し引いた322万円((9))が生産者の手元に残り黒字となる。

イ 価格低落時の収益

関東市場向けの茨城県産秋冬はくさいの平均販売価額が、一時的な入荷過多などにより3割下落して、1キログラム当たり32.60円(同46.57円×0.7)となった場合を見てみると、生産者粗収入は1324万円((10))となり、制度非加入者では245万円の赤字となる。

指定野菜事業では、価格が下落した場合、平均販売価額と保証基準額42円(平均価格46.57円の9割)の差額の9割が生産者補給金として交付される。

このため、制度加入者では、制度非加入者と同じ1324万円の粗収入に加え、生産者補給金343万円が交付されるため、最終的には98万円が生産者の手元に残り黒字となる。

(2)冬レタス

冬レタスの出荷量は、茨城県が全国の約2割を占める主産県となっており、以下では、指定産地における冬レタスの生産者を想定し、収益を試算する(表19)。

ア 平年の収益

収益について、生産者1戸当たり出荷量48トン((6))、関東市場向け(12月出荷分)冬レタスの平均販売価格1キログラム当たり217.00円((5))として試算する。

平年であれば、シーズン終了後、生産者粗収入((7)1042万円)から生産者経営費((8)580万円)を差し引いた462万円((9))が生産者の手元に残り黒字となる。

イ 価格低落時の収益

関東市場向けの茨城県産冬レタスの平均販売価額が、一時的な入荷過多などにより3割下落して、1キログラム当たり151.9円(同217.00円×0.7)となった場合を見てみると、粗収入は729万円((10))となり、制度非加入者では、平年時より313万円低い149万円が手元に残り黒字となる。

指定野菜事業では、価格が下落した場合、平均販売価額と保証基準額195.5円(平均価格217.00円の9割)の差額の9割が生産者補給金として交付される。

このため、制度加入者では、制度非加入者と同じ729万円の粗収入に加え、生産者補給金188万円が交付されるため、最終的には337万円が生産者の手元に残り黒字となる。

(3)指定野菜事業の経済的効果

単純な試算ではあるが、平均販売価額が平年に比べ3割低下すると、制度非加入者の場合、秋冬はくさいの生産者収益は245万円の赤字に転落し、冬レタスの生産者収益は149万円(平年は462万円)まで低落するため、経営への打撃だけではなく、次期作の確保にも影響を及ぼすことになる。

これに対し、制度加入者の場合は、平年と比べれば収益は低下するものの、それぞれ98万円、337万円の資金が手元に残り(黒字)、生産者の経営安定に一定の効果を発揮すると考えられる。

5 おわりに

平成25年から令和5年までの10年間の間に、はくさい、レタスの指定産地における産地数、生産者数、作付面積および出荷量はいずれも減少している。このような中、指定産地の作付面積、出荷量のシェア、制度カバー率は数ポイント低下したものの、依然として10年前と同じ水準を維持している。これは、指定産地の10アール当たり出荷量(単収)が全国に比べて高いことからも分かる通り、指定産地において、作業の効率化、コスト低減、単収や品質向上などの生産強化に向けたさまざまな取り組みが行われているからだと考えられる。

近年の気候変動の顕在化などにより、高温による生育の前進や高温障害、低温や多雨などによる生育の遅延など、野菜の生産量や品質は大きな影響を受けており、卸売市場などへの供給量の多寡により価格が乱高下しやすく、生産者の経営に加え、消費者への野菜の安定供給に大きな影響が出ている。

本稿では、指定野菜事業における生産者補給金の交付による生産者の経済効果を試算した結果、秋冬はくさい、冬レタスともに野菜価格が下落すれば生産者の収入は低下するが、制度に加入していると一定の資金が手元に残り、経営へのダメージを軽減することが分かった。

今後も、野菜価格安定制度による1)消費地への安定供給を担う野菜指定産地の形成、2)野菜指定産地による計画生産・出荷の推進による安定供給並びに価格安定の確保、3)価格低落時の生産者補給金の交付による生産者の経営への影響緩和と次期作の確保-という三つの役割を認識し、産地形成への貢献や生産者への補給金交付を通じて、生産者が安心して生産を維持することにより、野菜の安定供給に寄与し、消費者が安心して野菜を手にできるよう野菜価格安定制度の円滑な運用に努めたい。

最後に、野菜価格安定制度の役割と重要性、また、指定野菜事業の活用メリットや、制度加入の手続きなどが分かりやすいように解説した新たなパンフレットを令和7年7月に制作した。機構のホームページにも掲載しているので活用されたい。

https://www.alic.go.jp/content/001269141.pdf

近年の気候変動の顕在化などにより、高温による生育の前進や高温障害、低温や多雨などによる生育の遅延など、野菜の生産量や品質は大きな影響を受けており、卸売市場などへの供給量の多寡により価格が乱高下しやすく、生産者の経営に加え、消費者への野菜の安定供給に大きな影響が出ている。

本稿では、指定野菜事業における生産者補給金の交付による生産者の経済効果を試算した結果、秋冬はくさい、冬レタスともに野菜価格が下落すれば生産者の収入は低下するが、制度に加入していると一定の資金が手元に残り、経営へのダメージを軽減することが分かった。

今後も、野菜価格安定制度による1)消費地への安定供給を担う野菜指定産地の形成、2)野菜指定産地による計画生産・出荷の推進による安定供給並びに価格安定の確保、3)価格低落時の生産者補給金の交付による生産者の経営への影響緩和と次期作の確保-という三つの役割を認識し、産地形成への貢献や生産者への補給金交付を通じて、生産者が安心して生産を維持することにより、野菜の安定供給に寄与し、消費者が安心して野菜を手にできるよう野菜価格安定制度の円滑な運用に努めたい。

最後に、野菜価格安定制度の役割と重要性、また、指定野菜事業の活用メリットや、制度加入の手続きなどが分かりやすいように解説した新たなパンフレットを令和7年7月に制作した。機構のホームページにも掲載しているので活用されたい。

https://www.alic.go.jp/content/001269141.pdf