ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > ねぎ産出額100億円プロジェクトによる白ねぎ産地の拡大~大分県豊肥地域での取り組み~

大分県 豊肥振興局 生産流通部 園芸第一班 若林 美里

【要約】

大分県のねぎ産出額は全国第5位であり(令和元年)、白ねぎでは西日本有数の産地となっている。県内の産地拡大を進め、100億円を超える基幹的品目を育成することを目標に、ねぎの作付面積拡大、新規栽培者および規模拡大生産者の確保に取り組む「ねぎ産出額100億円プロジェクト」を令和3~5年度にかけて進めてきた。

これにより、県内第2位の白ねぎ産地である豊肥地域でも、1)規模拡大に必要な優良農地の確保、2)新規栽培者の確保と既存生産者の規模拡大推進、3)育苗供給体制の確立、4)労働力の確保対策、5)新規栽培者などへの技術指導による収益向上対策―の5項目について重点的に取り組み、84ヘクタールの作付面積拡大および7戸の新規栽培者の確保に向けて推進を図った。

これにより、県内第2位の白ねぎ産地である豊肥地域でも、1)規模拡大に必要な優良農地の確保、2)新規栽培者の確保と既存生産者の規模拡大推進、3)育苗供給体制の確立、4)労働力の確保対策、5)新規栽培者などへの技術指導による収益向上対策―の5項目について重点的に取り組み、84ヘクタールの作付面積拡大および7戸の新規栽培者の確保に向けて推進を図った。

1 普及活動の目標と推進の課題

(1)産地の概要と背景

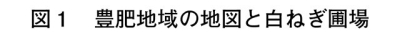

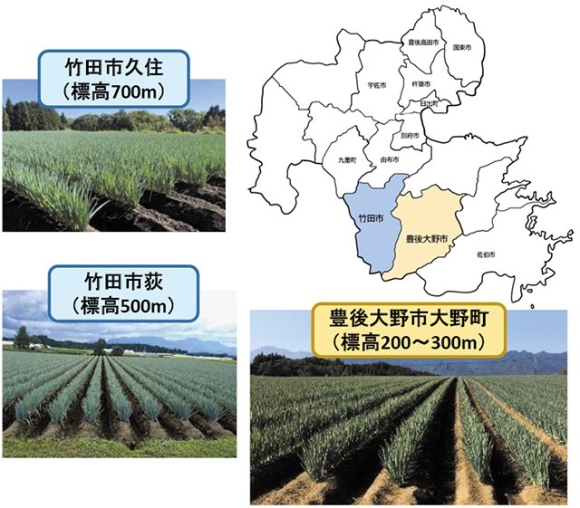

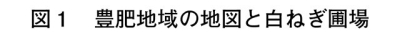

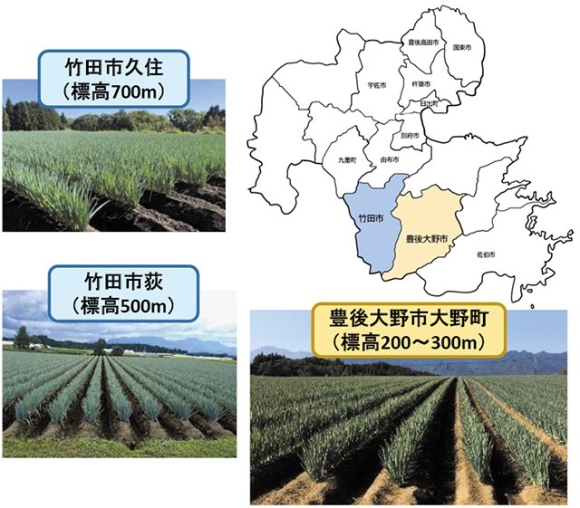

大分県南西部に位置する竹田市および豊後大野市から構成される豊肥地域は、九重山系および祖母・傾山系などによる山地に四方を囲まれており、標高100~700メートルに広がる畑地を利用した夏秋野菜や露地野菜の生産が盛んである。白ねぎについては、平成19年頃から企業参入を中心とした周年生産が定着したことを契機に面積が拡大し、大規模経営体と夏秋野菜などとの複合経営体が混在する県内第2位の大産地となっている(図1)。

(2)普及活動の目標と課題

豊肥地域では、産地拡大に向け、84ヘクタールの作付面積拡大および7戸の新規栽培者の確保を目標とした。このためには、規模拡大意欲の高い経営体のための農地が必要だったものの、生産に適した農地の確保は困難であった。また、新たな栽培者を確保・育成するためには、ピーマンなどの夏秋野菜などとの複合経営の提案や、集落営農法人へのアプローチなど多岐にわたる関係機関への推進体制を構築する必要があった。

そこで、優良農地の確保、規模拡大に伴う生産環境整備、新規栽培者の確保や技術支援など、関係機関が一体となって「ねぎ産出額100億円プロジェクト」に取り組み、産地拡大を図ることとした。

大分県南西部に位置する竹田市および豊後大野市から構成される豊肥地域は、九重山系および祖母・傾山系などによる山地に四方を囲まれており、標高100~700メートルに広がる畑地を利用した夏秋野菜や露地野菜の生産が盛んである。白ねぎについては、平成19年頃から企業参入を中心とした周年生産が定着したことを契機に面積が拡大し、大規模経営体と夏秋野菜などとの複合経営体が混在する県内第2位の大産地となっている(図1)。

豊肥地域では、産地拡大に向け、84ヘクタールの作付面積拡大および7戸の新規栽培者の確保を目標とした。このためには、規模拡大意欲の高い経営体のための農地が必要だったものの、生産に適した農地の確保は困難であった。また、新たな栽培者を確保・育成するためには、ピーマンなどの夏秋野菜などとの複合経営の提案や、集落営農法人へのアプローチなど多岐にわたる関係機関への推進体制を構築する必要があった。

そこで、優良農地の確保、規模拡大に伴う生産環境整備、新規栽培者の確保や技術支援など、関係機関が一体となって「ねぎ産出額100億円プロジェクト」に取り組み、産地拡大を図ることとした。

2 普及活動の内容

(1)推進体制の構築

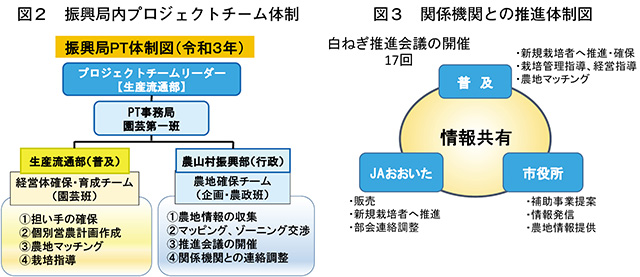

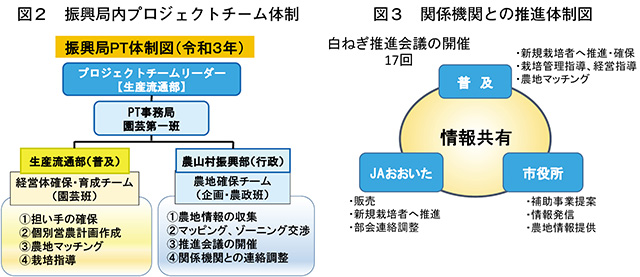

豊肥地域では、84ヘクタールの作付面積拡大という目標に向かって推進体制を整え、役割分担を明確化した。初めに、大分県豊肥振興局の生産流通部(以下「普及部門」という)は経営体確保・育成を、同じく農山村振興部(以下「行政部門」という)は農地確保を担い、普及部門と行政部門の連携を円滑にする振興局プロジェクトチーム(PT)を立ち上げた(図2)。次に、市役所や農協など関係機関との連携を図るために、「白ねぎ推進会議」を設置した(図3)。会議設置当初は、それぞれの役割や推進手法などに疑問を感じる意見が多く、消極的であったが、何度も協議や議論を重ね、役割分担や取り組み内容を明確化させるとともに、情報共有を密にすることで、徐々に目的意識の統一や信頼関係が醸成され、推進体制が強固なものとなった。

(2)アンケート実施と課題の抽出

作付面積拡大の推進に当たって、まずは現状の把握と課題の抽出を行うために、生産部会を対象に「生産状況アンケート」調査を実施した。このアンケートでは、生産者の規模拡大意向や後継者の有無、作付面積拡大に支障となる事項などを聞き取った。その結果、規模拡大を希望している生産者が約45%もいることが明らかになったが、一方で規模拡大に向けたさまざまな課題が浮き彫りとなった。これらの課題を、1)規模拡大に必要な優良農地の確保、2)新規栽培者の確保と既存生産者への規模拡大推進、3)育苗供給体制の確立、4)労働力の確保対策、5)新規栽培者などへの技術指導による収益向上対策―の五つに分け、白ねぎ推進会議などで関係者と共有し、課題解決に向けて取り組むこととした。

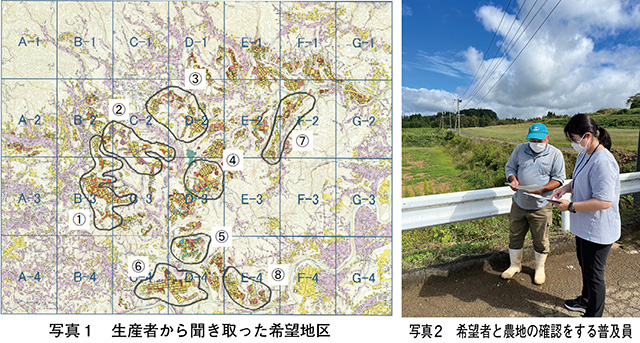

ア 優良農地の確保と作付け希望者とのマッチング

農地確保については、まず白ねぎ生産の中心である豊後大野市大野地区を重点推進地区に設定し、規模拡大を希望した生産者と普及部門、竹田市および豊後大野市、JAおおいた豊肥事業部(現、豊肥営農経済センター)、土地改良区、県水利耕地事務所が協議し、確保する農地条件および希望地区を整理した(写真1)。次に、市が遊休農地情報を収集し、生産者とのマッチングに取り組んだが、思うように進まず、多大な時間を要した。

この状況を打破するため、令和3年8月、豊肥振興局に、竹田市、豊後大野市職員を含む農地集積推進班が新設された。当班が中心となって農業委員会、農地利用最適化推進委員と連携しながら農地確保のためのターゲット地区を定め、119.6ヘクタールの白ねぎ作付け用農地を確保した。

農地マッチングについては、県の普及員が巡回指導時に、栽培希望地区や規模拡大希望があるかの意向を生産者から細やかに聞くことから始め、白ねぎ新規栽培希望者や規模拡大予定者と一緒に集積した農地に出向いて、既存農地との位置関係や自分の作付け農地として適するかなどを確認しながら、進めていった(写真2)。

イ 新規栽培者の確保と既存生産者の規模拡大推進

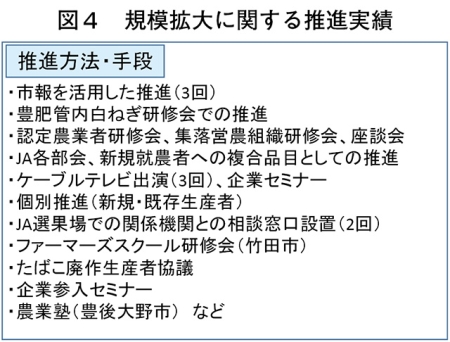

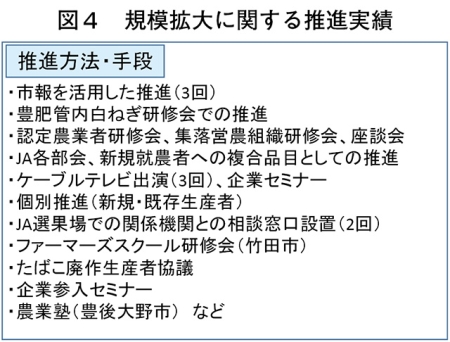

推進対象となる生産者は、大規模経営体(企業参入含む)、既存生産者、ピーマンなどの夏秋野菜生産者、集落営農法人などであり、アンケート結果などを基にリスト化し、各夏秋野菜の農協の部会研修会、認定農業者研修会、座談会、市報、ケーブルテレビなどを活用して幅広く作付けを働きかけた(図4)。

特に、新規栽培希望者や規模拡大希望者に対しては、農協、管轄の市役所、県の3者で個別訪問し、栽培スケジュールや経営指標を示し、必要な機械や補助事業メニューなどの支援策も提案しながら推進した。加えて、異業種企業へも働きかけ、1社(電気通信業)の参入が決定し、令和5年から栽培を開始した。

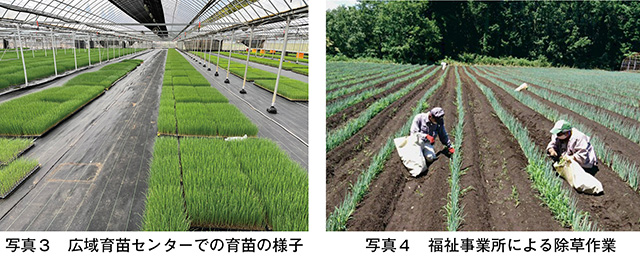

ウ 育苗供給体制の確立

白ねぎはこれまで自家育苗が一般的で、育苗施設を必要とすることが多かったことから、新規作付けや規模拡大に伴う課題として、購入苗を利用して効率的に作付けをする育苗供給体制づくりが必要であった。育苗生産協力者の確保は困難を極めたが、関係者で協力し情報収集などを行いながら、協力生産者を選定した。育苗協力生産者が苗生産するハウスなどの環境を整えつつ、育苗技術指導を行い、生産体制を確立させた(写真3)。併せて、農協が窓口となる広域苗供給体制を整備したことで、他地域からの苗の受注や、万が一供給できない場合に備えてのフォローアップ体制(県内全域での余剰苗の融通など)も確立された。これにより、作付面積として約10ヘクタール、新規栽培者の92%分の苗供給が可能となった。

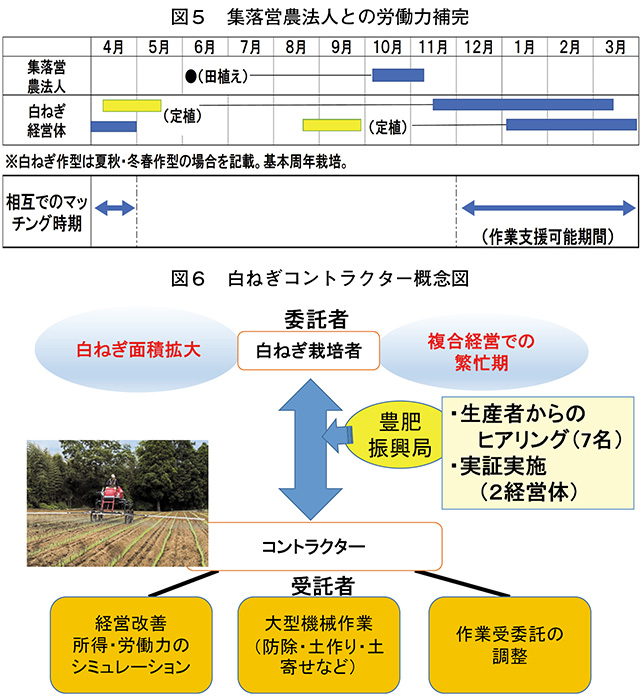

エ 労働力の確保対策

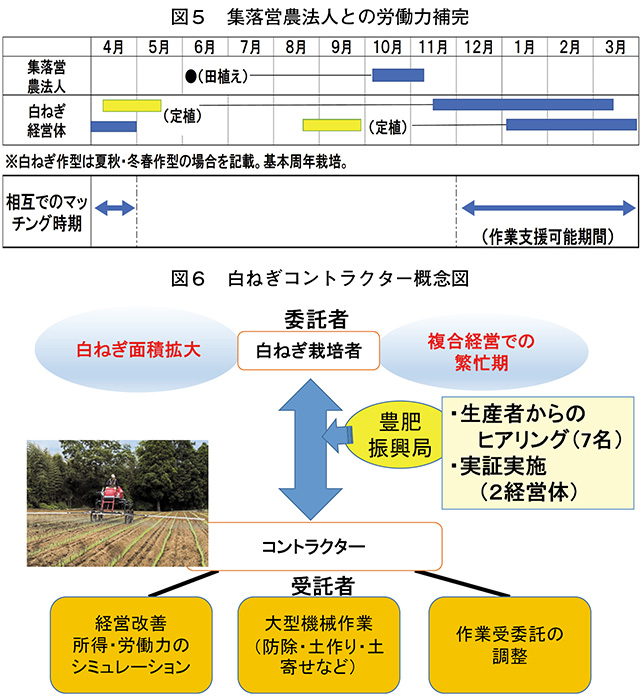

作付面積の拡大に伴い、圃場管理や調製作業における労働力確保が必要であり、解決に向けて二つのことに取り組んだ。一つ目は福祉事業所に調製作業や圃場内の軽作業を紹介し、マッチングを進めた結果、管内4戸の生産者が農福連携に取り組むことができた(写真4)。二つ目は集落営農法人の作業閑散期の労働力を活用して、調製作業のマッチングを行った(図5)。

さらに先進的な試みとして、地域の生産者が新たな人材、機械を導入することなく、規模拡大や複合品目の繁忙期の労働力を補完することを目的として、コントラクター組織の構築・育成を進めた。その結果、令和4年は2経営体、5年は5経営体、6年は7経営体と、年を追うごとに労働力のマッチングが増加し、円滑な圃場作業の支援につながっている(図6)。

オ 生産者への栽培技術指導による収益向上対策

これらの推進により、新規栽培者が2年間で25人増加した。しかし、この中には初めて野菜を栽培する者もいたことから、収益向上に向けた栽培技術指導に取り組んだ。まず、ベテラン生産者を技術アドバイザーに迎え、作業実演を主体とした集合研修会を年間5回開催した(写真5)。次に、農協・市・広域普及指導員(県全体のねぎ普及活動の調整・総括、技術指導を行う普及指導員)・普及指導員の4者で新規栽培者の全戸巡回を実施して病害虫の発生や作業遅れがないかを確認し、綿密な技術支援を行った。

また、病害虫防除については、収量・品質に大きく影響することから、非常に重要であるものの、大規模経営体や複合品目の生産者はその作業が遅れがちになりやすいことが課題となっていた。そこで、ドローンによる防除実演研修会や防除効果などの座学研修を実施し、効率的な病害虫防除技術推進を図った結果、5戸の生産者がドローン防除を導入した(写真6)。

さらに、生産者の栽培圃場を見ながらの現地検討会を開催し、既存生産者と新規栽培者が意見交換を行うことで、生産者間の交流を深め、栽培技術の資質向上に努めた。

豊肥地域では、84ヘクタールの作付面積拡大という目標に向かって推進体制を整え、役割分担を明確化した。初めに、大分県豊肥振興局の生産流通部(以下「普及部門」という)は経営体確保・育成を、同じく農山村振興部(以下「行政部門」という)は農地確保を担い、普及部門と行政部門の連携を円滑にする振興局プロジェクトチーム(PT)を立ち上げた(図2)。次に、市役所や農協など関係機関との連携を図るために、「白ねぎ推進会議」を設置した(図3)。会議設置当初は、それぞれの役割や推進手法などに疑問を感じる意見が多く、消極的であったが、何度も協議や議論を重ね、役割分担や取り組み内容を明確化させるとともに、情報共有を密にすることで、徐々に目的意識の統一や信頼関係が醸成され、推進体制が強固なものとなった。

(2)アンケート実施と課題の抽出

作付面積拡大の推進に当たって、まずは現状の把握と課題の抽出を行うために、生産部会を対象に「生産状況アンケート」調査を実施した。このアンケートでは、生産者の規模拡大意向や後継者の有無、作付面積拡大に支障となる事項などを聞き取った。その結果、規模拡大を希望している生産者が約45%もいることが明らかになったが、一方で規模拡大に向けたさまざまな課題が浮き彫りとなった。これらの課題を、1)規模拡大に必要な優良農地の確保、2)新規栽培者の確保と既存生産者への規模拡大推進、3)育苗供給体制の確立、4)労働力の確保対策、5)新規栽培者などへの技術指導による収益向上対策―の五つに分け、白ねぎ推進会議などで関係者と共有し、課題解決に向けて取り組むこととした。

ア 優良農地の確保と作付け希望者とのマッチング

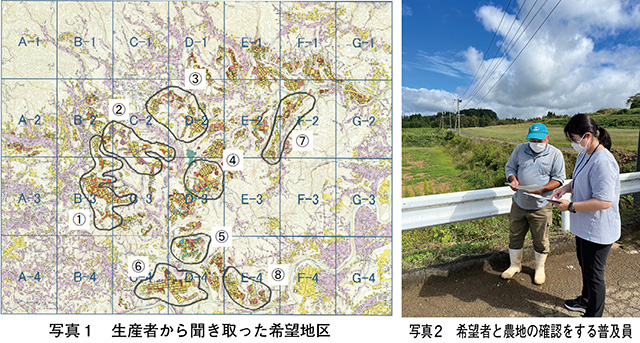

農地確保については、まず白ねぎ生産の中心である豊後大野市大野地区を重点推進地区に設定し、規模拡大を希望した生産者と普及部門、竹田市および豊後大野市、JAおおいた豊肥事業部(現、豊肥営農経済センター)、土地改良区、県水利耕地事務所が協議し、確保する農地条件および希望地区を整理した(写真1)。次に、市が遊休農地情報を収集し、生産者とのマッチングに取り組んだが、思うように進まず、多大な時間を要した。

この状況を打破するため、令和3年8月、豊肥振興局に、竹田市、豊後大野市職員を含む農地集積推進班が新設された。当班が中心となって農業委員会、農地利用最適化推進委員と連携しながら農地確保のためのターゲット地区を定め、119.6ヘクタールの白ねぎ作付け用農地を確保した。

農地マッチングについては、県の普及員が巡回指導時に、栽培希望地区や規模拡大希望があるかの意向を生産者から細やかに聞くことから始め、白ねぎ新規栽培希望者や規模拡大予定者と一緒に集積した農地に出向いて、既存農地との位置関係や自分の作付け農地として適するかなどを確認しながら、進めていった(写真2)。

イ 新規栽培者の確保と既存生産者の規模拡大推進

推進対象となる生産者は、大規模経営体(企業参入含む)、既存生産者、ピーマンなどの夏秋野菜生産者、集落営農法人などであり、アンケート結果などを基にリスト化し、各夏秋野菜の農協の部会研修会、認定農業者研修会、座談会、市報、ケーブルテレビなどを活用して幅広く作付けを働きかけた(図4)。

特に、新規栽培希望者や規模拡大希望者に対しては、農協、管轄の市役所、県の3者で個別訪問し、栽培スケジュールや経営指標を示し、必要な機械や補助事業メニューなどの支援策も提案しながら推進した。加えて、異業種企業へも働きかけ、1社(電気通信業)の参入が決定し、令和5年から栽培を開始した。

ウ 育苗供給体制の確立

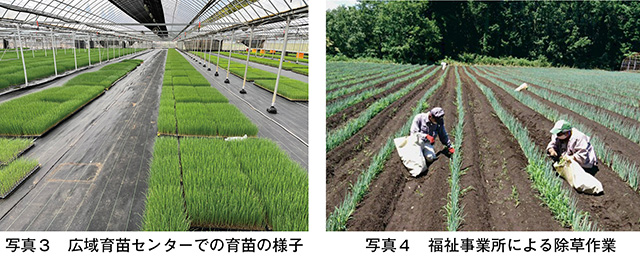

白ねぎはこれまで自家育苗が一般的で、育苗施設を必要とすることが多かったことから、新規作付けや規模拡大に伴う課題として、購入苗を利用して効率的に作付けをする育苗供給体制づくりが必要であった。育苗生産協力者の確保は困難を極めたが、関係者で協力し情報収集などを行いながら、協力生産者を選定した。育苗協力生産者が苗生産するハウスなどの環境を整えつつ、育苗技術指導を行い、生産体制を確立させた(写真3)。併せて、農協が窓口となる広域苗供給体制を整備したことで、他地域からの苗の受注や、万が一供給できない場合に備えてのフォローアップ体制(県内全域での余剰苗の融通など)も確立された。これにより、作付面積として約10ヘクタール、新規栽培者の92%分の苗供給が可能となった。

エ 労働力の確保対策

作付面積の拡大に伴い、圃場管理や調製作業における労働力確保が必要であり、解決に向けて二つのことに取り組んだ。一つ目は福祉事業所に調製作業や圃場内の軽作業を紹介し、マッチングを進めた結果、管内4戸の生産者が農福連携に取り組むことができた(写真4)。二つ目は集落営農法人の作業閑散期の労働力を活用して、調製作業のマッチングを行った(図5)。

さらに先進的な試みとして、地域の生産者が新たな人材、機械を導入することなく、規模拡大や複合品目の繁忙期の労働力を補完することを目的として、コントラクター組織の構築・育成を進めた。その結果、令和4年は2経営体、5年は5経営体、6年は7経営体と、年を追うごとに労働力のマッチングが増加し、円滑な圃場作業の支援につながっている(図6)。

オ 生産者への栽培技術指導による収益向上対策

これらの推進により、新規栽培者が2年間で25人増加した。しかし、この中には初めて野菜を栽培する者もいたことから、収益向上に向けた栽培技術指導に取り組んだ。まず、ベテラン生産者を技術アドバイザーに迎え、作業実演を主体とした集合研修会を年間5回開催した(写真5)。次に、農協・市・広域普及指導員(県全体のねぎ普及活動の調整・総括、技術指導を行う普及指導員)・普及指導員の4者で新規栽培者の全戸巡回を実施して病害虫の発生や作業遅れがないかを確認し、綿密な技術支援を行った。

また、病害虫防除については、収量・品質に大きく影響することから、非常に重要であるものの、大規模経営体や複合品目の生産者はその作業が遅れがちになりやすいことが課題となっていた。そこで、ドローンによる防除実演研修会や防除効果などの座学研修を実施し、効率的な病害虫防除技術推進を図った結果、5戸の生産者がドローン防除を導入した(写真6)。

さらに、生産者の栽培圃場を見ながらの現地検討会を開催し、既存生産者と新規栽培者が意見交換を行うことで、生産者間の交流を深め、栽培技術の資質向上に努めた。

3 普及活動の成果

令和3~5年度にかけて取り組んだ「ねぎ産出額100億円プロジェクト」において、関係機関と一体となった活動を展開したことで、各種課題をクリアしながら、短期間で産地拡大することができた。結果として、規模拡大を計画している経営体が46戸(既存生産者21戸、新規栽培者25戸)、令和5年度までに拡大した作付面積は86ヘクタールとなった。それ以降も新規栽培者を中心に作付面積の拡大が続き、令和6年度の作付面積は4ヘクタール増加している。これら豊肥をはじめとした県全体の取り組みの結果、県のねぎ産出額は令和5年度に101億円に到達し、プロジェクトの目標を達成することができた。

4 今後の普及活動に向けて

今後は、急激に増加した新規栽培者が確実に定着するために、栽培技術の習得および経営安定に向けた支援を継続するとともに、作付面積を拡大した経営体では、拡大に当たり問題となっている雑草対策や労働力確保体制の確立に向けた支援を関係機関と連携して行っていく。これからも、計画的な栽培体系が維持できるよう支援を継続し、豊肥管内の白ねぎ産地をより盛り上げていきたい。