ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 農業分野における特定技能外国人受け入れの優良事例調査に見る先進的取り組み

一般社団法人 全国農業会議所 経営対策部

1 はじめに

平成31年4月1日に施行された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」により、在留資格「特定技能」が創設されて7年目に入りました。特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。

農業分野では、在留期間が通算5年までの「特定技能1号」が適用されました。令和5年8月31日からは、農業を含めた11の特定産業分野において、更新される限りは期間の上限のない「特定技能2号」の運用が開始されました。

その後も制度は着実に拡大し、全分野の特定技能外国人の在留者数は令和7年5月末時点で32万人を突破しました。特定技能外国人を雇用する農業分野の受け入れ機関数は、1万2000件を超えています。

一般社団法人全国農業会議所(以下「全国農業会議所」という)では、農業分野で特定技能外国人を受け入れている農業者などに、令和2年度から5年連続で、1)制度導入のきっかけ・取り組み、2)雇用契約・支援内容、3)外国人材の労働条件とキャリアアップ・処遇、4)受け入れた効果と今後の受け入れ国などの考え方、5)特定技能外国人の声―などの事項についてアンケートを行い、個別に取材・調査した結果を優良事例集として取りまとめています。

その中でも、制度を活用して50人を超える外国人材を登用し、労働力の向上や経営の規模拡大、売り上げ増加等の実績を上げている宮崎県小林市の「有限会社四位農園」と、同県串間市の「株式会社くしまアオイファーム」の取り組みを紹介します。なお、本稿における事例内容(年、月、人数など)は調査時点のものです。

農業分野では、在留期間が通算5年までの「特定技能1号」が適用されました。令和5年8月31日からは、農業を含めた11の特定産業分野において、更新される限りは期間の上限のない「特定技能2号」の運用が開始されました。

その後も制度は着実に拡大し、全分野の特定技能外国人の在留者数は令和7年5月末時点で32万人を突破しました。特定技能外国人を雇用する農業分野の受け入れ機関数は、1万2000件を超えています。

一般社団法人全国農業会議所(以下「全国農業会議所」という)では、農業分野で特定技能外国人を受け入れている農業者などに、令和2年度から5年連続で、1)制度導入のきっかけ・取り組み、2)雇用契約・支援内容、3)外国人材の労働条件とキャリアアップ・処遇、4)受け入れた効果と今後の受け入れ国などの考え方、5)特定技能外国人の声―などの事項についてアンケートを行い、個別に取材・調査した結果を優良事例集として取りまとめています。

その中でも、制度を活用して50人を超える外国人材を登用し、労働力の向上や経営の規模拡大、売り上げ増加等の実績を上げている宮崎県小林市の「有限会社四位農園」と、同県串間市の「株式会社くしまアオイファーム」の取り組みを紹介します。なお、本稿における事例内容(年、月、人数など)は調査時点のものです。

2 優良事例1:有限会社四位農園

(1)受け入れ機関の概要

○受け入れ機関:有限会社四位農園(宮崎県小林市)

○登録支援機関:株式会社アジアンネイバー(東京都新宿区)

○主な作物:野菜類全般(ほうれんそう、こまつな、えだまめ、ごぼう、さといも、茶(オーガニック栽培)ほか)

○栽培面積:250ha、茶(34ha、オーガニック茶として海外輸出もあり)

○売上高:21億円(令和5年度)

○社員構成:日本人80人、外国人51人(男15人、女36人)

〈在留資格等〉

○特定技能外国人:31人(ベトナム、カンボジア他。令和2年~雇用開始)そのうち特定技能2号合格者6人(男性2人、女性4人)

○技能実習生:20人(ベトナム、ミャンマー)

(2)導入のきっかけ・取り組みなど

有限会社四位農園(以下「四位農園」という)は、事業規模拡大と人手不足解消を目的に、外国人材の導入を始めました。四位農園には農業分野と冷凍を行う加工分野があることから、特定技能は作業の幅が広く(写真1)、業務にマッチすること、受け入れ人数に制限がないことが採用を始めたきっかけです。

ベトナム人を雇用するきっかけとなったのは、四位農園がベトナム・ナムディン地方の日本語教育機関と親しい関係を築いており、ベトナムの農業高校の設立にも協力した経緯があるためです。この農業高校で学び、食料や農業生産に対する基本的な考えを持ち、熱意のある学生が来日し、四位農園で働くこととなりました。

リクルート方法に関しては、同社で働いていた元技能実習生が多く、全体の6割程度を占めています。その他は、他社の実習生や登録支援機関からの紹介です。採用に際しては、人材を自分たちの目で見て、熱意を伝えて採用することが大切であると考えています。この理由としては、新型コロナウイルス感染症拡大時期に、日本国内で働けなくなった外国人材を受け入れたところ、質のよい人材を採用することが難しかったということがありました。

四位農園で就労して帰国後、母国の行政に携わっている人材や、農業関係の会社を起こした人材など、大きな成果を上げているケースも確認されています。

(3)雇用契約・支援内容について

四位農園の直接雇用で、1年単位での契約です。技能実習生、特定技能外国人の別にかかわらず、残業の割り増しも付けています。

支援計画(注1)に関して、事前に社会保険料控除は詳しく説明するものの、納得されないこともあるようです。この時に一般の社会道徳やマナーについても伝えています。扱いは平等ではあるものの、能力による差を付けることは強調して伝えています。

(注1)受け入れ機関は、特定技能外国人の職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援として必要であるとして法務省令で定められた10項目を記載した支援計画を作成し、その計画に基づき支援を行う必要がある。

(4)住環境について

宿舎は男女別に分けています。また、食事は基本的に自炊となりますが、食文化の違いなどから、ベトナム、インドとネパール、カンボジアに分けています。

特定技能外国人には広めの部屋を用意し、ほぼ全てを個室にしています(写真2)。中には、広い部屋なので2人でもいいという人もいるそうです。

居住費は、技能実習生も特定技能も一律で、会社が多めに負担することで、月に5,000円程度と非常に安く設定しています。

また、宿舎の近くに、家庭菜園を持たせています(写真3)。四位農園で学んだ技術で、良い野菜を作ることができ、外国人材も喜んでいるそうです。

(5)コミュニケーション・苦情対応など

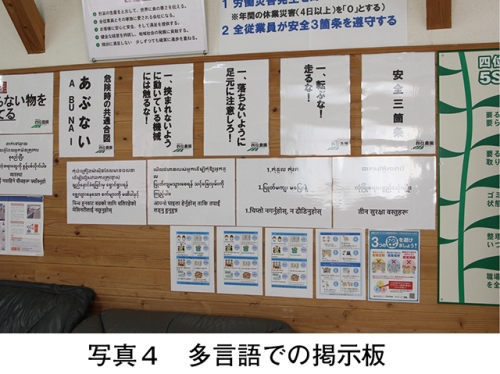

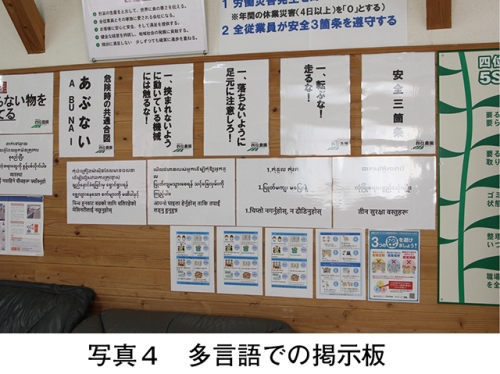

社内の掲示物は、ベトナム語、ミャンマー語、クメール語に翻訳して注意喚起をしています。スマートフォンの通訳アプリを使って、なるべく相対でコミュニケーションをとるように心がけています(写真4)。

5S(整理・整頓・掃除・清潔・躾)および安全三箇条などを徹底し、みんなで唱和しています。当初は日本語と外国語で行っていましたが、現在は理解も進み、日本語のみで行っています。

(6)労働条件とキャリアアップ・処遇

労働時間は7.5時間が基本となり、休憩は昼休み45分、午前・午後に各15分あります。

給与については、技能実習1号は県の最低賃金の水準に設定し、技能実習2号になると5%アップ、特定技能ではさらに5%アップとなります。勤続年数などを考慮し、各個人でプラスもあります。賞与については、夏季および冬季にそれぞれ1カ月分を支給しています。

能力の高い人材が多く、外国人リーダーの登用も考えています。現状で男女とも数名ずつが、2~3年後にはサブリーダーになれる人材がいます。3人が大型機械の資格を取得するなど、キャリアアップのための会社の支援も行っています。

(7)効果と今後の動向

四位農園では、外国人材の受け入れによって、労働力が強化され、経営規模の拡大や売り上げの増加といった成果が表れています。

外国人材の受け入れに当たって、単に人材不足を補うための雇用ではなく、受け入れ前に、受け入れたい人材やその人材を受け入れることによる効果について、事前に計画することが必要だと考えています。

また、共生社会の実現に向けた取り組みとして、外国人材の中には、地域の清掃活動などに積極的に参加する人もいます。同社では、共生社会の構築には、外国人材への支援とともに、日本人への事業継承や教育、そして次世代の農業を担う若者の雇用創出がポイントであると捉えています。

○受け入れ機関:有限会社四位農園(宮崎県小林市)

○登録支援機関:株式会社アジアンネイバー(東京都新宿区)

○主な作物:野菜類全般(ほうれんそう、こまつな、えだまめ、ごぼう、さといも、茶(オーガニック栽培)ほか)

○栽培面積:250ha、茶(34ha、オーガニック茶として海外輸出もあり)

○売上高:21億円(令和5年度)

○社員構成:日本人80人、外国人51人(男15人、女36人)

〈在留資格等〉

○特定技能外国人:31人(ベトナム、カンボジア他。令和2年~雇用開始)そのうち特定技能2号合格者6人(男性2人、女性4人)

○技能実習生:20人(ベトナム、ミャンマー)

(2)導入のきっかけ・取り組みなど

有限会社四位農園(以下「四位農園」という)は、事業規模拡大と人手不足解消を目的に、外国人材の導入を始めました。四位農園には農業分野と冷凍を行う加工分野があることから、特定技能は作業の幅が広く(写真1)、業務にマッチすること、受け入れ人数に制限がないことが採用を始めたきっかけです。

ベトナム人を雇用するきっかけとなったのは、四位農園がベトナム・ナムディン地方の日本語教育機関と親しい関係を築いており、ベトナムの農業高校の設立にも協力した経緯があるためです。この農業高校で学び、食料や農業生産に対する基本的な考えを持ち、熱意のある学生が来日し、四位農園で働くこととなりました。

リクルート方法に関しては、同社で働いていた元技能実習生が多く、全体の6割程度を占めています。その他は、他社の実習生や登録支援機関からの紹介です。採用に際しては、人材を自分たちの目で見て、熱意を伝えて採用することが大切であると考えています。この理由としては、新型コロナウイルス感染症拡大時期に、日本国内で働けなくなった外国人材を受け入れたところ、質のよい人材を採用することが難しかったということがありました。

四位農園で就労して帰国後、母国の行政に携わっている人材や、農業関係の会社を起こした人材など、大きな成果を上げているケースも確認されています。

(3)雇用契約・支援内容について

四位農園の直接雇用で、1年単位での契約です。技能実習生、特定技能外国人の別にかかわらず、残業の割り増しも付けています。

支援計画(注1)に関して、事前に社会保険料控除は詳しく説明するものの、納得されないこともあるようです。この時に一般の社会道徳やマナーについても伝えています。扱いは平等ではあるものの、能力による差を付けることは強調して伝えています。

(注1)受け入れ機関は、特定技能外国人の職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援として必要であるとして法務省令で定められた10項目を記載した支援計画を作成し、その計画に基づき支援を行う必要がある。

(4)住環境について

宿舎は男女別に分けています。また、食事は基本的に自炊となりますが、食文化の違いなどから、ベトナム、インドとネパール、カンボジアに分けています。

特定技能外国人には広めの部屋を用意し、ほぼ全てを個室にしています(写真2)。中には、広い部屋なので2人でもいいという人もいるそうです。

居住費は、技能実習生も特定技能も一律で、会社が多めに負担することで、月に5,000円程度と非常に安く設定しています。

また、宿舎の近くに、家庭菜園を持たせています(写真3)。四位農園で学んだ技術で、良い野菜を作ることができ、外国人材も喜んでいるそうです。

(5)コミュニケーション・苦情対応など

社内の掲示物は、ベトナム語、ミャンマー語、クメール語に翻訳して注意喚起をしています。スマートフォンの通訳アプリを使って、なるべく相対でコミュニケーションをとるように心がけています(写真4)。

5S(整理・整頓・掃除・清潔・躾)および安全三箇条などを徹底し、みんなで唱和しています。当初は日本語と外国語で行っていましたが、現在は理解も進み、日本語のみで行っています。

(6)労働条件とキャリアアップ・処遇

労働時間は7.5時間が基本となり、休憩は昼休み45分、午前・午後に各15分あります。

給与については、技能実習1号は県の最低賃金の水準に設定し、技能実習2号になると5%アップ、特定技能ではさらに5%アップとなります。勤続年数などを考慮し、各個人でプラスもあります。賞与については、夏季および冬季にそれぞれ1カ月分を支給しています。

能力の高い人材が多く、外国人リーダーの登用も考えています。現状で男女とも数名ずつが、2~3年後にはサブリーダーになれる人材がいます。3人が大型機械の資格を取得するなど、キャリアアップのための会社の支援も行っています。

(7)効果と今後の動向

四位農園では、外国人材の受け入れによって、労働力が強化され、経営規模の拡大や売り上げの増加といった成果が表れています。

外国人材の受け入れに当たって、単に人材不足を補うための雇用ではなく、受け入れ前に、受け入れたい人材やその人材を受け入れることによる効果について、事前に計画することが必要だと考えています。

また、共生社会の実現に向けた取り組みとして、外国人材の中には、地域の清掃活動などに積極的に参加する人もいます。同社では、共生社会の構築には、外国人材への支援とともに、日本人への事業継承や教育、そして次世代の農業を担う若者の雇用創出がポイントであると捉えています。

3 優良事例2:(株)くしまアオイファーム

(1)受け入れ機関の概要

○受け入れ機関:株式会社くしまアオイファーム(宮崎県串間市)

○登録支援機関:なし(自社)

○主な作物:かんしょ(生産、加工、販売)

○栽培面積:30ha(自社+借地)、(契約農家=280ha、農家の事業継承を支援)

○売上高:25億円/令和6年7月期、(輸出3億円=シンガポール、香港、台湾等がメイン+欧州、中東)

○社員構成:日本人58人、外国人56人(令和6年10月時点)

〈在留資格等〉

○特定技能外国人:43人(男性17人、女性26人)、(インドネシア、フィリピン、ベトナム。令和4年2月~順次雇用開始)

○技能実習生:12人(インドネシア、フィリピン)

○技術・人文・国際業務:1人(ベトナム、海外営業担当)

(2)導入のきっかけ・取り組みなど

株式会社くしまアオイファーム(以下「くしまアオイファーム」という)では、経営規模の拡大に伴い、人手不足が徐々に深刻化したことから、外国人材の採用を始めました。当初は同社がベトナムで海外生産を行っていたこともあり、技術・人文・国際業務の在留資格を持つベトナム人エンジニアを受け入れたことが始まりです。その人材が優秀だったため、ベトナム人の技能実習生の受け入れを始め、フィリピン人やインドネシア人にも採用を広げています(写真5、6)。

特定技能1号の採用は、令和4年2月から開始しました。登録支援機関を通さず、すべて自社で受け入れを行っています。

リクルート方法としては、国内外の特定技能試験合格者を中心に、知り合いの農業法人などから、他社の技能実習2号修了者を紹介されるケースも増えています。その他、人材紹介会社に紹介料を支払い、紹介してもらうこともあります。

(3)雇用契約・支援内容

在留資格は1年単位で更新するため、契約も1年単位で行っています。基本的に会社側から雇用を打ち切ることはなく、毎回、本人に更新の意思があるかをヒアリングしています。

支援計画は自社で作成しており、所得税、住民税などの税金と、年金などの制度については理解が難しいところもあるため、入国前のガイダンスに限らず、随時説明を行っています。また、外国人材には転職が可能であることを伝えており、希望があれば会社としても協力しています。一方で、一度転職した人材から、くしまアオイファームに戻りたいという相談を受けることもあるそうです。

(4)住環境について

一戸建てをはじめ、複数の物件を賃貸契約しています(写真7)。男性寮と女性寮に分かれていて、特定技能外国人には個室を準備しています。いずれもWi-Fi設備を完備しています。

家庭ゴミについては、地域での分別が厳しいため、会社に持ってきてもらって、会社で処分を行っています。

(5)コミュニケーション・苦情対応など

朝礼は業務開始前に毎朝実施しています。各セクションに日本語能力が高いリーダーが配置されており、分からないことがあれば確認してもらうようにしています。連絡手段のメインになっているのはスマートフォンのチャットツールで、翻訳アプリを使用しています。

長時間働きたいという要望もありますが、基本的に残業はしない方針であることを伝えています。

苦情対応の一環として、個室の住環境を求める声があったため、個室の確保に努めました。

(6)労働条件とキャリアアップ・処遇

給与は月給制で、令和6年8月に改定され、月額18万600円になりました。時給換算で1050円の設定(特定技能の初任給)で、勤続年数に応じて昇給があります。賞与は本人の実績により、年2回5~10万円を支給しています。

休日は、土日休みにプラス1日として、月9日を基本としています。有給休暇は100%の取得を促しており、長期休暇は1~2カ月単位での取得も可能です。

以前はリーダー手当があったものの、外国人材からの要望もあり、現在は基本給に盛り込んでいます。一人暮らしの場合には、家賃手当もあります。

キャリアアップの支援として、日本語能力試験のN3やN2(注2)を取得した場合には、報奨金を支給しています。特定技能2号に移行すれば、給与プラスのメリットがあります。実力のある人材には、技術・人文知識・国際業務への在留資格の変更を提案することもあります。

セクションごとにリーダーを決めており、寮生活において私生活面でのリーダーがいます。車やフォークリフトの免許を取得すれば業務の幅が広がり、それに応じて給与がアップすることも伝えています。

(注2)日本語能力試験にはN1~5の五つのレベルがあり、最も難しいレベルがN1で、一番優しいレベルがN5となっており、N3は日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができ、N4、N5の人と日本語で「橋渡し」ができるレベルです。

(7)効果と今後の動向

外国人材の受け入れにより、労働力の強化や職場の活性化といった効果が出ています。明るい性格の人材が多く、雰囲気が良くなっており、ベテラン社員とも良好な関係を築いています。

採用に当たっては、登録支援機関任せにするのではなく、受け入れ側が制度をしっかり学び、採用を進めることが重要だと考えています。

元技能実習生の中には、監理団体や外国人技能実習機構による管理を受けていた経験から、今後も同様の対応を受けられると考えている人もいます。しかし、特定技能では、基本的に自分で対応する必要があることを理解してもらう必要があります。

○受け入れ機関:株式会社くしまアオイファーム(宮崎県串間市)

○登録支援機関:なし(自社)

○主な作物:かんしょ(生産、加工、販売)

○栽培面積:30ha(自社+借地)、(契約農家=280ha、農家の事業継承を支援)

○売上高:25億円/令和6年7月期、(輸出3億円=シンガポール、香港、台湾等がメイン+欧州、中東)

○社員構成:日本人58人、外国人56人(令和6年10月時点)

〈在留資格等〉

○特定技能外国人:43人(男性17人、女性26人)、(インドネシア、フィリピン、ベトナム。令和4年2月~順次雇用開始)

○技能実習生:12人(インドネシア、フィリピン)

○技術・人文・国際業務:1人(ベトナム、海外営業担当)

(2)導入のきっかけ・取り組みなど

株式会社くしまアオイファーム(以下「くしまアオイファーム」という)では、経営規模の拡大に伴い、人手不足が徐々に深刻化したことから、外国人材の採用を始めました。当初は同社がベトナムで海外生産を行っていたこともあり、技術・人文・国際業務の在留資格を持つベトナム人エンジニアを受け入れたことが始まりです。その人材が優秀だったため、ベトナム人の技能実習生の受け入れを始め、フィリピン人やインドネシア人にも採用を広げています(写真5、6)。

特定技能1号の採用は、令和4年2月から開始しました。登録支援機関を通さず、すべて自社で受け入れを行っています。

リクルート方法としては、国内外の特定技能試験合格者を中心に、知り合いの農業法人などから、他社の技能実習2号修了者を紹介されるケースも増えています。その他、人材紹介会社に紹介料を支払い、紹介してもらうこともあります。

(3)雇用契約・支援内容

在留資格は1年単位で更新するため、契約も1年単位で行っています。基本的に会社側から雇用を打ち切ることはなく、毎回、本人に更新の意思があるかをヒアリングしています。

支援計画は自社で作成しており、所得税、住民税などの税金と、年金などの制度については理解が難しいところもあるため、入国前のガイダンスに限らず、随時説明を行っています。また、外国人材には転職が可能であることを伝えており、希望があれば会社としても協力しています。一方で、一度転職した人材から、くしまアオイファームに戻りたいという相談を受けることもあるそうです。

(4)住環境について

一戸建てをはじめ、複数の物件を賃貸契約しています(写真7)。男性寮と女性寮に分かれていて、特定技能外国人には個室を準備しています。いずれもWi-Fi設備を完備しています。

家庭ゴミについては、地域での分別が厳しいため、会社に持ってきてもらって、会社で処分を行っています。

(5)コミュニケーション・苦情対応など

朝礼は業務開始前に毎朝実施しています。各セクションに日本語能力が高いリーダーが配置されており、分からないことがあれば確認してもらうようにしています。連絡手段のメインになっているのはスマートフォンのチャットツールで、翻訳アプリを使用しています。

長時間働きたいという要望もありますが、基本的に残業はしない方針であることを伝えています。

苦情対応の一環として、個室の住環境を求める声があったため、個室の確保に努めました。

(6)労働条件とキャリアアップ・処遇

給与は月給制で、令和6年8月に改定され、月額18万600円になりました。時給換算で1050円の設定(特定技能の初任給)で、勤続年数に応じて昇給があります。賞与は本人の実績により、年2回5~10万円を支給しています。

休日は、土日休みにプラス1日として、月9日を基本としています。有給休暇は100%の取得を促しており、長期休暇は1~2カ月単位での取得も可能です。

以前はリーダー手当があったものの、外国人材からの要望もあり、現在は基本給に盛り込んでいます。一人暮らしの場合には、家賃手当もあります。

キャリアアップの支援として、日本語能力試験のN3やN2(注2)を取得した場合には、報奨金を支給しています。特定技能2号に移行すれば、給与プラスのメリットがあります。実力のある人材には、技術・人文知識・国際業務への在留資格の変更を提案することもあります。

セクションごとにリーダーを決めており、寮生活において私生活面でのリーダーがいます。車やフォークリフトの免許を取得すれば業務の幅が広がり、それに応じて給与がアップすることも伝えています。

(注2)日本語能力試験にはN1~5の五つのレベルがあり、最も難しいレベルがN1で、一番優しいレベルがN5となっており、N3は日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができ、N4、N5の人と日本語で「橋渡し」ができるレベルです。

(7)効果と今後の動向

外国人材の受け入れにより、労働力の強化や職場の活性化といった効果が出ています。明るい性格の人材が多く、雰囲気が良くなっており、ベテラン社員とも良好な関係を築いています。

採用に当たっては、登録支援機関任せにするのではなく、受け入れ側が制度をしっかり学び、採用を進めることが重要だと考えています。

元技能実習生の中には、監理団体や外国人技能実習機構による管理を受けていた経験から、今後も同様の対応を受けられると考えている人もいます。しかし、特定技能では、基本的に自分で対応する必要があることを理解してもらう必要があります。

4 おわりに

本稿では、二つの事例を紹介しました。このような事例を参考に、特定技能外国人への支援の工夫や、受け入れる際の心構えとしていただき、外国人材が働きやすい環境をより一層整備していただければ幸いです。

なお、全国農業会議所では、外国人材の受け入れに関心のある農業経営体や監理団体、登録支援機関とアジア各国を訪問し、現地の送出機関や現地人材とネットワークをつくるため、海外現地説明会・相談会を実施しています。

外国人材がどのような教育を受けているか、どのような意欲を持ち日本での就労を希望しているかなど、現地で学び合う機会を設け、送り出し機関との関係を構築し、農業経営における外国人材雇用を支援しています。

この海外現地説明会・相談会は、令和7年度については5カ国で実施予定としています(インドネシア、スリランカ、ウズベキスタンは実施済み。インドは令和8年2月頃、タイは3月頃に実施予定)。

詳細は、ホームページhttps://agri-gaikokujinzai.info/をご覧ください。

なお、全国農業会議所では、外国人材の受け入れに関心のある農業経営体や監理団体、登録支援機関とアジア各国を訪問し、現地の送出機関や現地人材とネットワークをつくるため、海外現地説明会・相談会を実施しています。

外国人材がどのような教育を受けているか、どのような意欲を持ち日本での就労を希望しているかなど、現地で学び合う機会を設け、送り出し機関との関係を構築し、農業経営における外国人材雇用を支援しています。

この海外現地説明会・相談会は、令和7年度については5カ国で実施予定としています(インドネシア、スリランカ、ウズベキスタンは実施済み。インドは令和8年2月頃、タイは3月頃に実施予定)。

詳細は、ホームページhttps://agri-gaikokujinzai.info/をご覧ください。