ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 高齢化による生産者減少対策~山菜の促成栽培技術の承継への取り組み~

山形大学農学部 教授 藤科 智海

岩手大学大学院連合農学研究科 劉 暢

岩手大学大学院連合農学研究科 劉 暢

【要約】

山形県最上地域の真室川町は、山菜の促成栽培発祥の地ともいわれており、ビニールハウスを使った促成栽培で冬季に出荷する園芸作物として、たらの芽やうるいの生産が盛んである。促成山菜は比較的軽いため重労働は少なく、高齢者でも取り組みやすい品目であり、豪雪地帯での冬の貴重な収入源となっている。促成山菜発祥の地として確立してきた高い栽培技術の承継や、新たな技術開発により、今後の産地維持・発展が期待される。

1 調査の目的

山形県はたらの芽の生産量全国1位の産地である。2024年1~12月の東京都中央卸売市場における取扱金額では、1億3684万円と同市場のたらの芽の全取扱金額の53%を占めている。中でも最上地域の真室川町は、山菜の促成栽培発祥の地ともいわれており、たらの芽やうるいの生産が盛んである。ビニールハウスを使った園芸作物として、山菜の促成栽培を取り入れている真室川町において、これまでの促成栽培技術の開発やその継承に向けた取り組み、産地形成の経緯などを調査し、気候変動への対応や高齢化といった課題がある中、当地域の生産者が山菜の促成栽培に取り組む意義を明らかにする。調査対象として、真室川町農林課、もがみ中央農業協同組合真室川営農センター、JA全農山形園芸部園芸販売課の担当者、促成山菜の生産者にお話を伺った。

2 真室川町で山菜の促成栽培がスタートした経緯

山形県最上郡真室川町を管内とするもがみ中央農業協同組合真室川営農センターによると、1981年頃より、夏秋きゅうり、さやいんげんなどの園芸作物を導入する農家が現れてきた。現在、山形県最上地域は夏秋きゅうりの野菜指定産地でもある。豪雪地帯であるため、夏場だけでなく、冬季にも生産できる園芸作物を導入することで、周年で農業を普及できないかと検討を重ね、以下の6点の理由から、山菜の促成栽培に着目した。

(1)真室川町で馴染みがあり、かつ自然条件を活かせる作物であること。

(2)夏場の管理が技術的にも労力的にも比較的取り組みやすいこと。

(3)転作を利用した複合経営を行えること。

(4)経費が必要最小限に抑えられること。

(5)全国的に産地が少ないこと。

(6)自然食ブームに乗って販売戦略が立てやすいこと。

その後、具体的な品目を選定するため、視察研修を重ねた結果、有利販売しやすいたらの芽、根みつば、うどの3品目に絞り、栽培農家15人で栽培技術の確立と産地化に向けた取り組みをスタートした。

85年に当時の真室川町農業協同組合に根みつばとうどの部会が設立され、87年にはたらの芽の部会も設立され、生産が拡大していった。3品目より少し遅れてうるいの生産が始まり、2001年にはうるいの部会も設立され、さらに生産が拡大していった。本稿では、現在も栽培が盛んなたらの芽とうるいの2品目を中心に見ていく。

当地域で栽培されているたらの芽は、蔵王系と呼ばれる系統が主体である。これは、山形市の青果物卸売会社が山形県朝日町の山林から選抜した系統で、その種根が広まり、山形県内のたらの芽の主力系統となった(参考文献)。うるいは、山採り山菜として一般的なオオバギボウシではなく、葉が小さく種子がほとんど稔実しないコバギボウシの近縁種と考えられる系統で、山形県内の自生地から名前を取って、上山系、東根系、藤島系、遊佐系などと呼ばれている。新規で始める場合は、近隣生産者からの種根の譲渡などによって栽培を始めている。

真室川町農業協同組合は、18年4月に最上地域の他の農業協同組合と広域合併し、現在は、もがみ中央農業協同組合となっている。部会も山菜・促成部会として統合されている。

参考文献(2001年刊)の著者の阿部氏によると、山形県最上地域のような中山間地域において山菜の栽培は有利であるという(参考文献)。その理由として、(1)山形県には市場性の高い山菜の自生地が数多く存在していたこと(2)早春に萌芽した若芽や若茎を採取するため、比較的低温で生育する山菜は寒冷地に適応すること(3)株養成の農地は農業に不利とされる中山間地域でよいこと(4)積雪により根株などが保護され栽培株の経済年数が相対的に長いこと-を挙げている。

(1)真室川町で馴染みがあり、かつ自然条件を活かせる作物であること。

(2)夏場の管理が技術的にも労力的にも比較的取り組みやすいこと。

(3)転作を利用した複合経営を行えること。

(4)経費が必要最小限に抑えられること。

(5)全国的に産地が少ないこと。

(6)自然食ブームに乗って販売戦略が立てやすいこと。

その後、具体的な品目を選定するため、視察研修を重ねた結果、有利販売しやすいたらの芽、根みつば、うどの3品目に絞り、栽培農家15人で栽培技術の確立と産地化に向けた取り組みをスタートした。

85年に当時の真室川町農業協同組合に根みつばとうどの部会が設立され、87年にはたらの芽の部会も設立され、生産が拡大していった。3品目より少し遅れてうるいの生産が始まり、2001年にはうるいの部会も設立され、さらに生産が拡大していった。本稿では、現在も栽培が盛んなたらの芽とうるいの2品目を中心に見ていく。

当地域で栽培されているたらの芽は、蔵王系と呼ばれる系統が主体である。これは、山形市の青果物卸売会社が山形県朝日町の山林から選抜した系統で、その種根が広まり、山形県内のたらの芽の主力系統となった(参考文献)。うるいは、山採り山菜として一般的なオオバギボウシではなく、葉が小さく種子がほとんど稔実しないコバギボウシの近縁種と考えられる系統で、山形県内の自生地から名前を取って、上山系、東根系、藤島系、遊佐系などと呼ばれている。新規で始める場合は、近隣生産者からの種根の譲渡などによって栽培を始めている。

真室川町農業協同組合は、18年4月に最上地域の他の農業協同組合と広域合併し、現在は、もがみ中央農業協同組合となっている。部会も山菜・促成部会として統合されている。

参考文献(2001年刊)の著者の阿部氏によると、山形県最上地域のような中山間地域において山菜の栽培は有利であるという(参考文献)。その理由として、(1)山形県には市場性の高い山菜の自生地が数多く存在していたこと(2)早春に萌芽した若芽や若茎を採取するため、比較的低温で生育する山菜は寒冷地に適応すること(3)株養成の農地は農業に不利とされる中山間地域でよいこと(4)積雪により根株などが保護され栽培株の経済年数が相対的に長いこと-を挙げている。

3 促成山菜の栽培方法

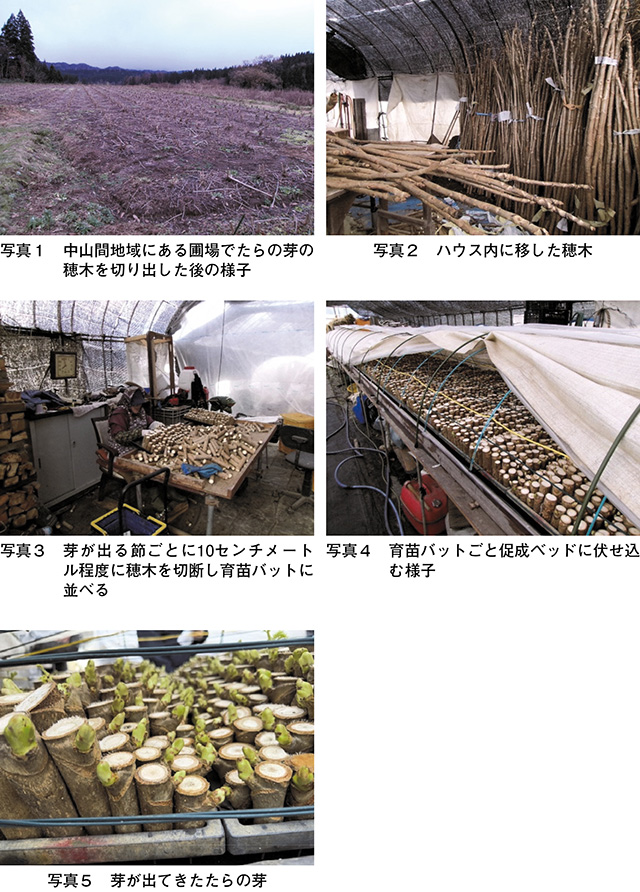

たらの芽は、圃場に定植して1年間株養成を行い、2年目の落葉後にその年度に伸長した主茎(穂木)を切り出し(写真1、2)、芽が出る節ごとに5~10センチメートル程度に切断して育苗バットに並べ、促成べッドにバットごと伏せ込み、トンネル密閉方式で加温し(写真3、4)、側芽を萌芽させる(写真5)。12月~翌1月に伏せ込みしたものは30~40日後に収穫、2~3月に伏せ込みしたものは25~30日後に収穫する。12月から順番に4回転ほど伏せ込むことで、1~5月まで継続的に収穫することもできる。ハウス内で促成から収穫までの作業が可能で、何回転伏せ込むかなども含めて、自分のペースで管理することができる。また、ハウス内での管理は重労働ではないので、高齢者でも取り組みやすい品目である。

うるいは、圃場に定植して1年間株養成を行い、2年目に株を掘り上げ、12月から時期をずらしながらハウス内に伏せ込むことで1~3月まで継続的に収穫することができる。伏せ込み後30日弱程度で収穫することができる。たらの芽同様、伏せ込み回数など自分のペースで管理ができ、重労働はあまりない。

うるいは、圃場に定植して1年間株養成を行い、2年目に株を掘り上げ、12月から時期をずらしながらハウス内に伏せ込むことで1~3月まで継続的に収穫することができる。伏せ込み後30日弱程度で収穫することができる。たらの芽同様、伏せ込み回数など自分のペースで管理ができ、重労働はあまりない。

4 後継の育成も担う促成山菜の生産者

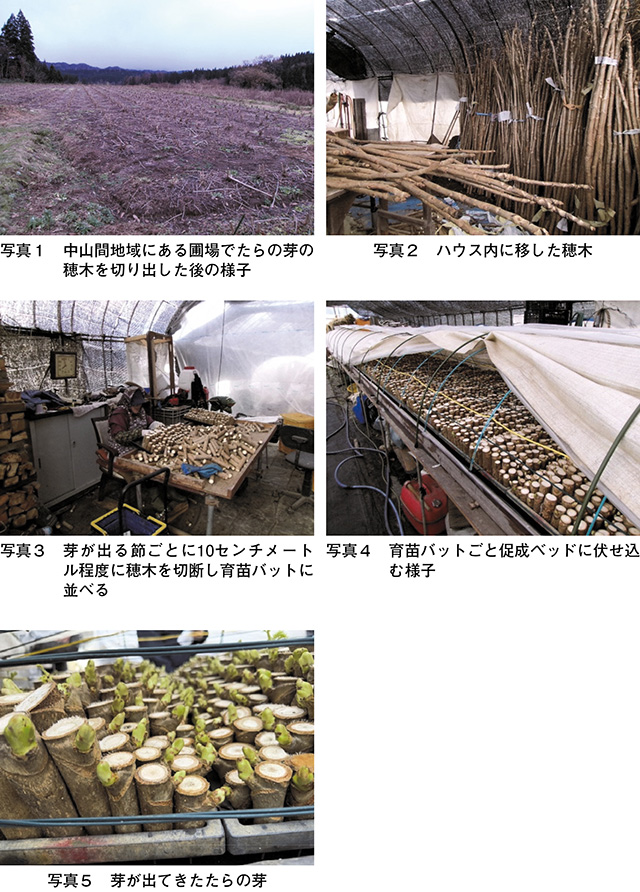

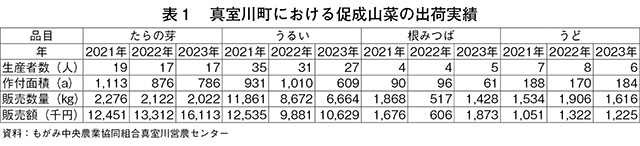

真室川町における促成山菜の出荷実績を示したのが、表1である。2023年のたらの芽の生産者数は17人、作付面積は786アール、販売額1611万円であるが、さかのぼると10年頃が、たらの芽生産のピークであった。現在では品目別だった4品目の部会を統合して「促成部会」とし、促成山菜生産者間の連携を強めている。促成部会では、地元の山菜の魅力を子供たちに実感してもらうことを目的に、00年から毎年町内の小・中学校の給食にたらの芽とうるいを無償で提供している。

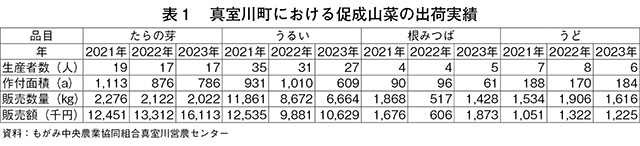

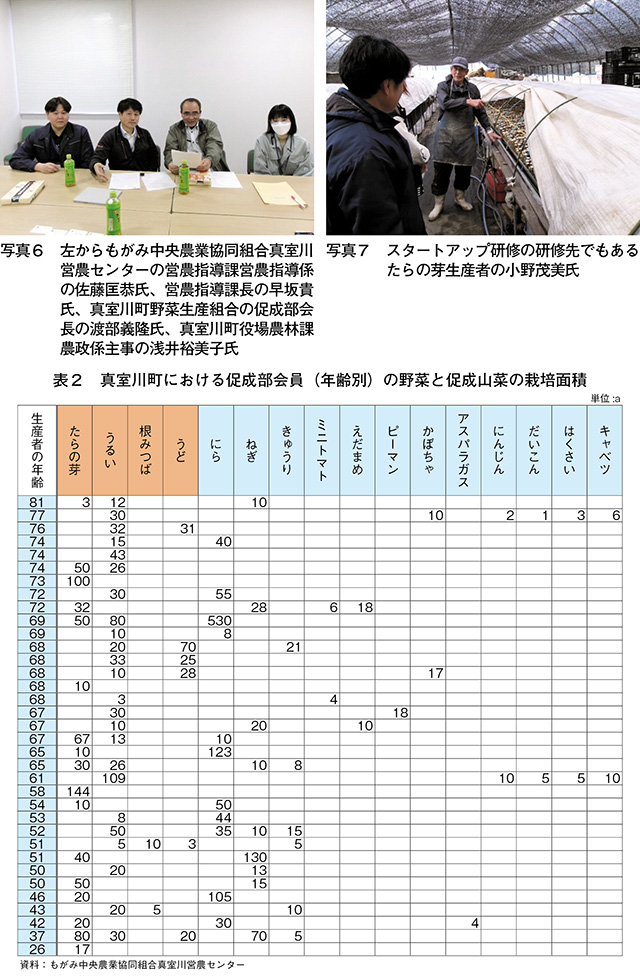

促成部会長の渡部義隆氏(写真6)は70代で、夫婦2人で水稲3ヘクタールとたらの芽1ヘクタールを生産している。たらの芽の穂木の圃場管理や穂木の収穫作業を義隆氏が行い、その後の伏せ込み、収穫、出荷調製作業を夫婦2人で行っている。伏せ込みや収穫作業は重労働ではなく、出荷調製作業も室内で座って実施することが多いため、高齢者にとっても行いやすい作業であるという。12月中旬から2月下旬まで年6回の伏せ込みを行っているという。たらの芽は07年から始め、1.3ヘクタールまで増加した時期もあったが、たらの芽の穂木(たらの木)に立ち枯れ症状などが出始め、現在は1ヘクタールとなっている。

山形県最上総合支庁農業技術普及課と最上広域促成山菜部会では、促成山菜の生産者数減少を危惧して、生産者を増やすために、23年から促成山菜栽培に興味のある生産者や若手生産者を対象に「促成山菜スタートアップ研修会」を実施している。24年12月9日に実施した研修会は、半日のスケジュールで、たらの芽とうるいの生産者の圃場をそれぞれ見せてもらいながら、栽培方法や栽培時の注意点・工夫点などを、ベテランで熟練の技術がある生産者から話を聞くという方法で進められた。たらの芽のベテラン生産者として研修先に選ばれた小野茂美氏(写真7)は80代で、たらの芽の栽培を夫婦で行っている。農業経営としては50代の息子に継承しており、水稲15ヘクタールとたらの芽1ヘクタールを生産し、水稲栽培は息子が実施している。

また、同促成山菜スタートアップ研修会でうるいの研修先に選ばれたのは、70代の髙橋一幸氏であった。農業経営としては水稲6ヘクタール、うるい30アール、うど30アールを生産している。農繁期は他の仕事をしている40代の息子が農作業を手伝っているが、基本的には一幸氏が1人で行っている。妻も山菜のパック詰め作業は行っている。山菜は専用の道具が少ないことから、自分で使いやすい収穫器具を製作するなど、作業効率を上げる工夫をしている。

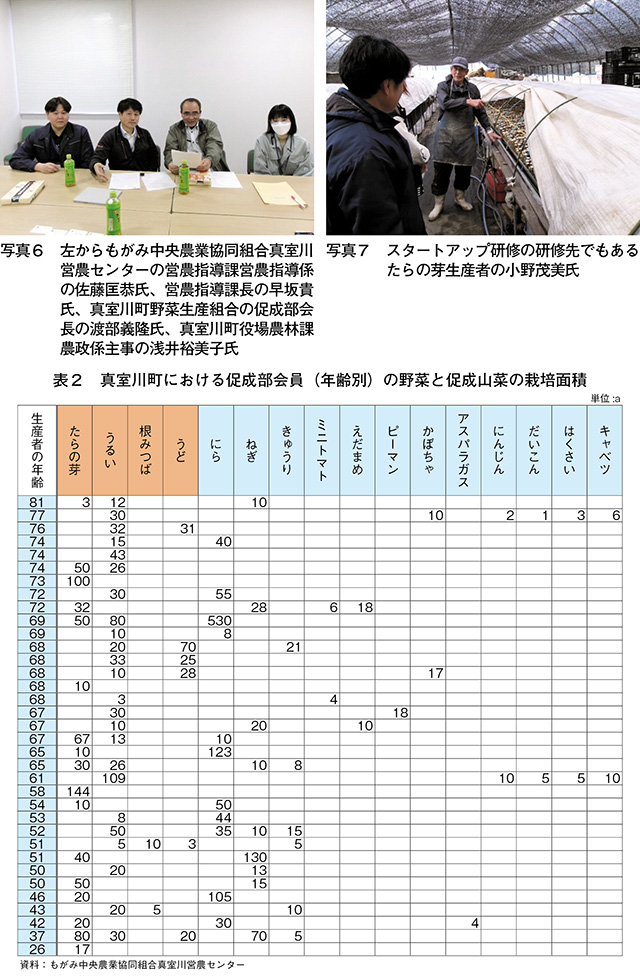

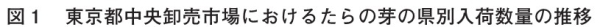

真室川町で促成山菜を生産している促成部会員の野菜と山菜の栽培面積を示したのが、表2である。高齢でもたらの芽やうるいの栽培面積が大きい生産者もおり、若手の生産者も出てきている。後継者が水稲作業を担当して、促成山菜は高齢のベテラン生産者が担当するという経営もある。総じて促成山菜の生産者の経営構造としては、水稲栽培を基軸に、たらの芽か、うるいを生産し、さらに真室川地域の主な園芸作物であるにら、ねぎ、きゅうりなどを組み合わせて、水稲+促成山菜+園芸作物を複合的に生産する農家が多い。水稲と園芸作物は夏秋季の作物であることから、促成山菜は冬季の貴重な出荷品目(収入源)となっている。

促成部会長の渡部義隆氏(写真6)は70代で、夫婦2人で水稲3ヘクタールとたらの芽1ヘクタールを生産している。たらの芽の穂木の圃場管理や穂木の収穫作業を義隆氏が行い、その後の伏せ込み、収穫、出荷調製作業を夫婦2人で行っている。伏せ込みや収穫作業は重労働ではなく、出荷調製作業も室内で座って実施することが多いため、高齢者にとっても行いやすい作業であるという。12月中旬から2月下旬まで年6回の伏せ込みを行っているという。たらの芽は07年から始め、1.3ヘクタールまで増加した時期もあったが、たらの芽の穂木(たらの木)に立ち枯れ症状などが出始め、現在は1ヘクタールとなっている。

山形県最上総合支庁農業技術普及課と最上広域促成山菜部会では、促成山菜の生産者数減少を危惧して、生産者を増やすために、23年から促成山菜栽培に興味のある生産者や若手生産者を対象に「促成山菜スタートアップ研修会」を実施している。24年12月9日に実施した研修会は、半日のスケジュールで、たらの芽とうるいの生産者の圃場をそれぞれ見せてもらいながら、栽培方法や栽培時の注意点・工夫点などを、ベテランで熟練の技術がある生産者から話を聞くという方法で進められた。たらの芽のベテラン生産者として研修先に選ばれた小野茂美氏(写真7)は80代で、たらの芽の栽培を夫婦で行っている。農業経営としては50代の息子に継承しており、水稲15ヘクタールとたらの芽1ヘクタールを生産し、水稲栽培は息子が実施している。

また、同促成山菜スタートアップ研修会でうるいの研修先に選ばれたのは、70代の髙橋一幸氏であった。農業経営としては水稲6ヘクタール、うるい30アール、うど30アールを生産している。農繁期は他の仕事をしている40代の息子が農作業を手伝っているが、基本的には一幸氏が1人で行っている。妻も山菜のパック詰め作業は行っている。山菜は専用の道具が少ないことから、自分で使いやすい収穫器具を製作するなど、作業効率を上げる工夫をしている。

真室川町で促成山菜を生産している促成部会員の野菜と山菜の栽培面積を示したのが、表2である。高齢でもたらの芽やうるいの栽培面積が大きい生産者もおり、若手の生産者も出てきている。後継者が水稲作業を担当して、促成山菜は高齢のベテラン生産者が担当するという経営もある。総じて促成山菜の生産者の経営構造としては、水稲栽培を基軸に、たらの芽か、うるいを生産し、さらに真室川地域の主な園芸作物であるにら、ねぎ、きゅうりなどを組み合わせて、水稲+促成山菜+園芸作物を複合的に生産する農家が多い。水稲と園芸作物は夏秋季の作物であることから、促成山菜は冬季の貴重な出荷品目(収入源)となっている。

5 山形県産促成山菜の規格とたらの芽の市場販売

真室川町の促成部会の出荷先であるJA全農山形で取り扱っている促成山菜の品目は、たらの芽、うるい、うど、アオコゴメ、ふきのとう、行者にんにくである。いずれも旬の食材として1~4月に取扱量が多い。毎年出荷開始前に目揃い会などを実施し、出荷規格を統一している。たらの芽の階級は、頂芽(先端にある芽、写真8)と側芽(写真9)を別々にし、重量や長さなどから頂芽を特2L、特L、特M、側芽を2L、L、M、S、2Sに分け、パック内の太さと長さを揃えている。うるいの階級は、重量や長さから2L、L、M、Sに分け、軟白部の長さを揃え、パック内の太さと長さを揃えている(写真10)。

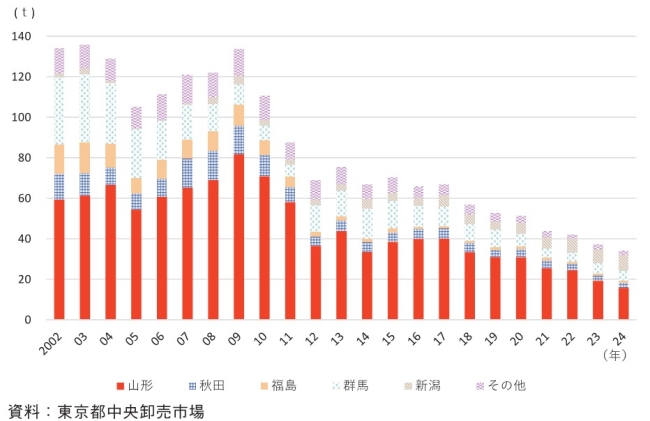

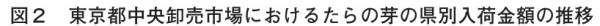

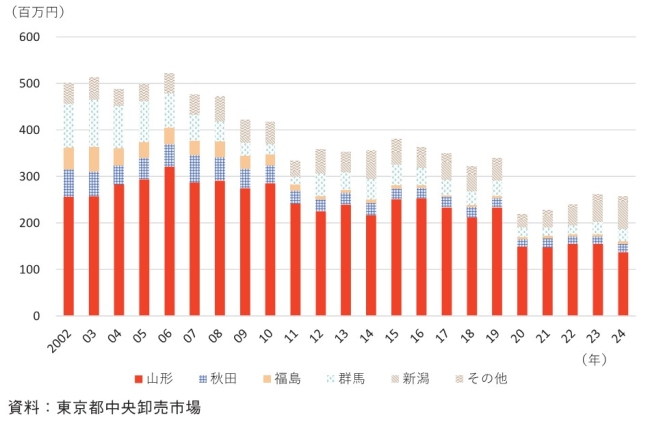

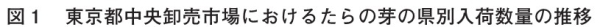

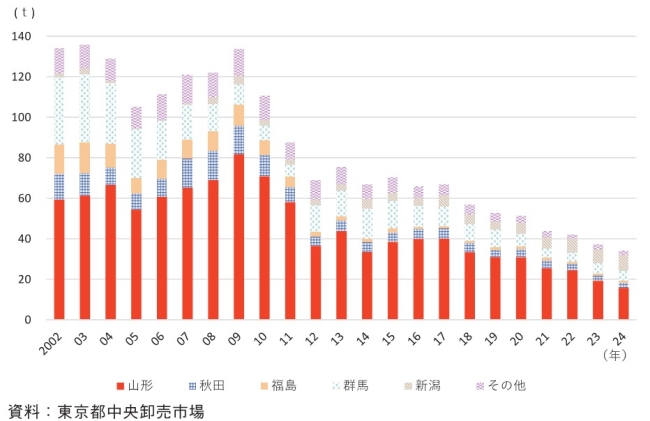

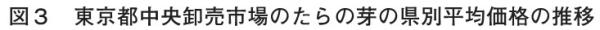

販売先は東京都中央卸売市場の青果会社を中心に、山形県内外の市場にも出荷している。東京都中央卸売市場の山形県産のたらの芽の入荷数量は、2002年の59トンから24年には15トンに減少しているが、全国的にも減少傾向で推移しており、山形県のシェアは最も高い11年が66.4%、最も低い02年が44.3%と、いずれも全国1位である(図1、2)。東京都中央卸売市場におけるたらの芽の県別平均価格を見ると、近年、価格は上昇傾向で推移している(図3)。中でも山形県産は最も高値であり、これは高品質かつ安定出荷による評価の裏付けであると言える。20年の価格の一時的な落ち込みは、新型コロナウィルス感染症拡大による外食需要の減少の影響を受けたものである。

東京都中央卸売市場で最も高いシェアを占める山形県産のたらの芽は、安定的な出荷量が求められているものの、現在は市場の需要量に十分に対応できていない状況にあるため、この需要に応えられるよう、今後も東京市場を中心とした販売を継続していくつもりであるという。

販売先は東京都中央卸売市場の青果会社を中心に、山形県内外の市場にも出荷している。東京都中央卸売市場の山形県産のたらの芽の入荷数量は、2002年の59トンから24年には15トンに減少しているが、全国的にも減少傾向で推移しており、山形県のシェアは最も高い11年が66.4%、最も低い02年が44.3%と、いずれも全国1位である(図1、2)。東京都中央卸売市場におけるたらの芽の県別平均価格を見ると、近年、価格は上昇傾向で推移している(図3)。中でも山形県産は最も高値であり、これは高品質かつ安定出荷による評価の裏付けであると言える。20年の価格の一時的な落ち込みは、新型コロナウィルス感染症拡大による外食需要の減少の影響を受けたものである。

東京都中央卸売市場で最も高いシェアを占める山形県産のたらの芽は、安定的な出荷量が求められているものの、現在は市場の需要量に十分に対応できていない状況にあるため、この需要に応えられるよう、今後も東京市場を中心とした販売を継続していくつもりであるという。

6 促成山菜の栽培に対する真室川町の支援

真室川町では、転作水田を効率的に利用するため、収益性の高い園芸作物の産地形成を図ることを目的に、1998年に町単独事業として「真室川町地域振興作物振興事業」を創設した。その後、何回かの制度見直しを行い、現在の「真室川町元気な農業創生事業(高収益作物等支援事業)」となっている。たらの芽とうるいは戦略作物として位置付けられ、前年度の水田が水稲などから戦略作物に作付転換した場合に、10アール当たり7万円の新規助成が受けられる。根みつばとうどは特定振興作物として位置付けられ、これらは同4万円の新規助成が受けられる。また、2018年度の県の「園芸大国やまがた産地育成支援事業」に伴う町の上乗せ補助で、真室川町野菜生産組合のうど部会とうるい部会に対し、パイプハウス設置への助成を行っている。

第6次真室川町総合計画(2021~2030)においても、水田転換畑への導入作物として、にら、ねぎ、トマト、たらの芽、うるいの野菜・促成山菜5品目を戦略的作物に位置付けており、促成山菜栽培に対する支援が行われている。

このように、真室川町がたらの芽とうるいを戦略作物として位置付け、さまざまな支援を行っていることも、同町が促成山菜の産地として維持されてきた一因と言える。

第6次真室川町総合計画(2021~2030)においても、水田転換畑への導入作物として、にら、ねぎ、トマト、たらの芽、うるいの野菜・促成山菜5品目を戦略的作物に位置付けており、促成山菜栽培に対する支援が行われている。

このように、真室川町がたらの芽とうるいを戦略作物として位置付け、さまざまな支援を行っていることも、同町が促成山菜の産地として維持されてきた一因と言える。

7 産地の課題~産地が継続していくために~

真室川町は、県内でも1980年代後半という早い時期にたらの芽を導入した地域なので、連作障害が出やすいことや、近年の気候変動に伴う豪雨の頻発・夏季の異常高温などにより、葉が枯れ落ちる立ち枯れ症状が見られており、その対策が最も大きな課題である。水稲や他の園芸作物との複合経営品目として中山間地に促成山菜を導入している農家が多いため、立ち枯れ症状発生後に植え替えるための他の農地の確保に苦労している。作付け後5~7年ほどで立ち枯れ症状が発生する場合が多く、本課題解決のため、適切な圃場選定や排水対策の徹底が進められている。現在、県の試験研究機関では、本課題を解決するための技術として、効果的な排水方法の開発などが行われており、今後の成果が期待されている。

また、市場からの需要があるにもかかわらず、生産量を増やせない理由として、立ち枯れ症状の発生に加え、生産者の高齢化もある。高齢の生産者は、立ち枯れ症状が出た際に作付けの縮小を検討するケースがある。一方で、高齢化による生産者減少対策として始まった促成山菜スタートアップ研修会を受け、新規に栽培を始める若い生産者が徐々に増えてきており、今後の産地の維持拡大が期待されている。

また、市場からの需要があるにもかかわらず、生産量を増やせない理由として、立ち枯れ症状の発生に加え、生産者の高齢化もある。高齢の生産者は、立ち枯れ症状が出た際に作付けの縮小を検討するケースがある。一方で、高齢化による生産者減少対策として始まった促成山菜スタートアップ研修会を受け、新規に栽培を始める若い生産者が徐々に増えてきており、今後の産地の維持拡大が期待されている。

8 まとめ

山形県最上地域は、もともと天然の山菜が採れる地域であったが、山菜をビニールハウス内で促成栽培することで生産量を拡大してきた。豪雪地帯のため、冬季の園芸作物の選択肢が少ない中で、地域で食されてきた山菜を園芸作物として導入したのである。重量野菜ではないため、高齢化が進むこの地域でも、比較的取り組みやすい品目と言える。真室川町では、たらの芽の促成栽培を1980年代後半から実施してきており、その中で高い栽培技術を確立し、承継され、現在は最上地域全体に栽培地域が広がっている。山形県全体の統一規格として出荷しているたらの芽は、東京都中央卸売市場の入荷量全体の約5割を占める一大産品となっている。平均価格も他産地より高く、品質も評価されている。

たらの芽から遅れて2000年頃から栽培が始まったうるいも、現在は山形県が代表的な産地となっている。たらの芽同様に、うるいは冬季の1~4月頃に出荷する貴重な収入源となる品目として取り組まれてきた。いずれの品目も、株養成から実施する高い技術力が必要であり、栽培技術が確立されている最上地域では、今後も有利に進めていける品目である。

気候変動への対応や高齢化といった課題はあるが、促成山菜は、中山間地でも取り組める収益性の高い冬季園芸作物として優れており、山形県の冬季の貴重な収入源となっている。今後は、スタートアップ研修会などによる技術の承継や、関係機関と連携した効果的な排水技術の確立などにより、産地が維持・発展していくことが期待される。

最後に、お忙しい折に、本調査にご協力いただいたもがみ中央農業協同組合真室川営農センター 営農指導課長の早坂貴氏、営農指導係の佐藤匡恭氏、真室川町野菜生産組合促成部会長の渡部義隆氏、たらの芽生産者の小野茂美氏、うるい生産者の髙橋一幸氏、真室川町役場農林課農政係 主事の浅井裕美子氏、JA全農山形 園芸部園芸販売課の髙山和樹氏他、関係者の皆様に感謝申し上げます。

参考文献

阿部清「中山間地域における山菜の野菜化技術の開発と将来展望」『東北農業研究』別号14、2001年、pp.37-50。

たらの芽から遅れて2000年頃から栽培が始まったうるいも、現在は山形県が代表的な産地となっている。たらの芽同様に、うるいは冬季の1~4月頃に出荷する貴重な収入源となる品目として取り組まれてきた。いずれの品目も、株養成から実施する高い技術力が必要であり、栽培技術が確立されている最上地域では、今後も有利に進めていける品目である。

気候変動への対応や高齢化といった課題はあるが、促成山菜は、中山間地でも取り組める収益性の高い冬季園芸作物として優れており、山形県の冬季の貴重な収入源となっている。今後は、スタートアップ研修会などによる技術の承継や、関係機関と連携した効果的な排水技術の確立などにより、産地が維持・発展していくことが期待される。

最後に、お忙しい折に、本調査にご協力いただいたもがみ中央農業協同組合真室川営農センター 営農指導課長の早坂貴氏、営農指導係の佐藤匡恭氏、真室川町野菜生産組合促成部会長の渡部義隆氏、たらの芽生産者の小野茂美氏、うるい生産者の髙橋一幸氏、真室川町役場農林課農政係 主事の浅井裕美子氏、JA全農山形 園芸部園芸販売課の髙山和樹氏他、関係者の皆様に感謝申し上げます。

参考文献

阿部清「中山間地域における山菜の野菜化技術の開発と将来展望」『東北農業研究』別号14、2001年、pp.37-50。