ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 新規参入者の定着に向けた産地の支援と生協との提携~JAみやざき尾鈴地区本部のピーマン生産に注目して~

株式会社農林中金総合研究所 リサーチ&ソリューション第1部

主席研究員 尾高 恵美

主席研究員 尾高 恵美

【要旨】

就農時の設備投資の負担軽減および就農後の経営安定と労働力不足への対応が、野菜作における新規参入の課題となっている。本稿では、JAみやざき尾鈴地区におけるピーマン生産に注目して、新規参入者の定着に向けた産地の支援と、安定した販路であるみやぎ生活協同組合との提携を見てみたい。

1 はじめに

農林業センサス(農林水産省)によると、野菜を作付けた経営体数は、2010年の44万経営体から2020年の28万経営体へと10年間で36.2%減少した。この間に規模拡大が進み、経営体数ほど減少率は大きくないものの、作付(栽培)面積も減少している。技術向上により単収は増加しているが、長期的に見ると出荷量は減少しており、新たな担い手の確保が大きな課題となっている。

担い手として新規就農者のうち、親元就農でもなく、法人に就職する雇用就農でもない「新規参入者」に注目して、2018~23年のデータを合算すると、2万1550人のうち野菜作が51.2%を占めている(農林水産省「新規就農者調査」各年版)。このうち施設野菜作は18.2%で、露地野菜作の33.0%に比べて少ない。就農時に必要となるハウスや機器などの取得にかかる多額の設備投資が、施設野菜作の参入ハードルを高くしているためと思われる。

新規参入者の就農後について見ると、5%が離農している(注1)。その理由として最も多いのが本人事情で、次いで2番目に収入の低さや不安定さ、3番目に労働力不足が挙げられている。さらに、新規参入者へのアンケートによると、生計確保の状況について、「おおむね農業所得で生計が成り立っている」割合は43.2%にとどまっている(注2)。

これらを考え合わせると、施設野菜作の新規参入を想定した場合に、就農時の設備投資の負担軽減および就農後の経営安定と労働力不足への対応が課題と言える。本稿では、これらの課題への対応として、宮崎県農業協同組合(以下「JAみやざき」という)尾鈴地区本部におけるピーマン生産に注目する。新規参入者の定着に向けた産地の支援と、安定した販路であるみやぎ生活協同組合(以下「みやぎ生協」という)との提携を見てみたい(注3)。

(注1)総務省(2019)「農業労働力の確保に関する行政評価・監視-新規就農の促進対策を中心として-報告書」。調査対象35市町村において、2012~2016年に就農した新規参入者のうち、2017年12月時点で離農した人の割合とその理由。

(注2)一般社団法人全国農業会議所・全国新規就農相談センター(2019)「新規参入者の経営資源の確保に関する調査結果」。就農後おおむね10年以内の新規参入者を対象に2018年に実施した調査結果。

(注3)JAみやざき尾鈴地区本部の新規参入者育成の取り組みは、旧尾鈴農業協同組合(JA尾鈴)時代に開始し、販売などは当時の宮崎県経済農業協同組合連合会(JA宮崎経済連)の直販部署が担当していた。2024年4月に宮崎県下のJAが合併してJAみやざきが誕生し、JA尾鈴はJAみやざき尾鈴地区本部となった。以下では、合併前の旧JA尾鈴と合併後のJAみやざき尾鈴地区本部は「JA尾鈴地区」という。また、JA宮崎経済連の直販部署の業務は、2025年3月にJAみやざきに移管された。以下では継承前の旧JA宮崎経済連直販部署と継承後のJAみやざき直販部署は、「JA本店直販部署」という。

担い手として新規就農者のうち、親元就農でもなく、法人に就職する雇用就農でもない「新規参入者」に注目して、2018~23年のデータを合算すると、2万1550人のうち野菜作が51.2%を占めている(農林水産省「新規就農者調査」各年版)。このうち施設野菜作は18.2%で、露地野菜作の33.0%に比べて少ない。就農時に必要となるハウスや機器などの取得にかかる多額の設備投資が、施設野菜作の参入ハードルを高くしているためと思われる。

新規参入者の就農後について見ると、5%が離農している(注1)。その理由として最も多いのが本人事情で、次いで2番目に収入の低さや不安定さ、3番目に労働力不足が挙げられている。さらに、新規参入者へのアンケートによると、生計確保の状況について、「おおむね農業所得で生計が成り立っている」割合は43.2%にとどまっている(注2)。

これらを考え合わせると、施設野菜作の新規参入を想定した場合に、就農時の設備投資の負担軽減および就農後の経営安定と労働力不足への対応が課題と言える。本稿では、これらの課題への対応として、宮崎県農業協同組合(以下「JAみやざき」という)尾鈴地区本部におけるピーマン生産に注目する。新規参入者の定着に向けた産地の支援と、安定した販路であるみやぎ生活協同組合(以下「みやぎ生協」という)との提携を見てみたい(注3)。

(注1)総務省(2019)「農業労働力の確保に関する行政評価・監視-新規就農の促進対策を中心として-報告書」。調査対象35市町村において、2012~2016年に就農した新規参入者のうち、2017年12月時点で離農した人の割合とその理由。

(注2)一般社団法人全国農業会議所・全国新規就農相談センター(2019)「新規参入者の経営資源の確保に関する調査結果」。就農後おおむね10年以内の新規参入者を対象に2018年に実施した調査結果。

(注3)JAみやざき尾鈴地区本部の新規参入者育成の取り組みは、旧尾鈴農業協同組合(JA尾鈴)時代に開始し、販売などは当時の宮崎県経済農業協同組合連合会(JA宮崎経済連)の直販部署が担当していた。2024年4月に宮崎県下のJAが合併してJAみやざきが誕生し、JA尾鈴はJAみやざき尾鈴地区本部となった。以下では、合併前の旧JA尾鈴と合併後のJAみやざき尾鈴地区本部は「JA尾鈴地区」という。また、JA宮崎経済連の直販部署の業務は、2025年3月にJAみやざきに移管された。以下では継承前の旧JA宮崎経済連直販部署と継承後のJAみやざき直販部署は、「JA本店直販部署」という。

2 産地の概要

JA尾鈴地区は、宮崎県川南町と都農町をエリアとしており、温暖な気候を生かした施設園芸が盛んである。大消費地から遠隔地に立地しており、単位当たりの物流コストを低減させるため、ピーマンをはじめとする多くの園芸品目では、生産者が生産部会を組織して共同輸送・共同販売を行っている。

JA尾鈴地区ピーマン部会(以下「ピーマン部会」という)は、1999年に施設栽培ピーマンの生産者7人で設立したグループが母体となっている。10月中旬から翌5月下旬にかけて出荷する冬春産地である。ピーマン部会では、「さらら」という苦味が少ない品種を生産しており、2024年の出荷量は694トンである。1999年の設立当初から農薬使用回数を宮崎県慣行栽培の半分以下に抑えた減農薬に取り組んでいたが、加えて2001年度から化学肥料の使用量を、同じく県慣行栽培の半分以下に減らし、特別栽培に取り組んでいる。

ピーマン部会員数が増えるにつれて栽培面積は拡大したものの、合計3.0~3.5ヘクタールで伸び悩んでいた。2015年時点で、部会員数10人、平均年齢55歳(最高齢78歳)であり、50歳以上の部会員のうち半数以上が後継者不在という状況であった。将来、部会員数の減少が懸念される状況にあったが、他の園芸品目からピーマンへの転換は期待できなかったため、新規参入による部会員の確保が課題となっていた。一方、自治体である川南町は人口減少を歯止めをかけるために移住者を増やしたいと考えていた。

そこで、2018年にピーマン部会、川南町、JA尾鈴地区とその出資型農業法人である株式会社アグリトピアおすず(以下「アグリトピア」という)が連携して、新規参入者の研修を行うことになった。

JA尾鈴地区ピーマン部会(以下「ピーマン部会」という)は、1999年に施設栽培ピーマンの生産者7人で設立したグループが母体となっている。10月中旬から翌5月下旬にかけて出荷する冬春産地である。ピーマン部会では、「さらら」という苦味が少ない品種を生産しており、2024年の出荷量は694トンである。1999年の設立当初から農薬使用回数を宮崎県慣行栽培の半分以下に抑えた減農薬に取り組んでいたが、加えて2001年度から化学肥料の使用量を、同じく県慣行栽培の半分以下に減らし、特別栽培に取り組んでいる。

ピーマン部会員数が増えるにつれて栽培面積は拡大したものの、合計3.0~3.5ヘクタールで伸び悩んでいた。2015年時点で、部会員数10人、平均年齢55歳(最高齢78歳)であり、50歳以上の部会員のうち半数以上が後継者不在という状況であった。将来、部会員数の減少が懸念される状況にあったが、他の園芸品目からピーマンへの転換は期待できなかったため、新規参入による部会員の確保が課題となっていた。一方、自治体である川南町は人口減少を歯止めをかけるために移住者を増やしたいと考えていた。

そこで、2018年にピーマン部会、川南町、JA尾鈴地区とその出資型農業法人である株式会社アグリトピアおすず(以下「アグリトピア」という)が連携して、新規参入者の研修を行うことになった。

3 新規参入者の募集と研修

新規参入希望者の募集と受け付けは、川南町が行っていた。同町のウェブサイトで、経営モデルの施設ピーマン作10アール当たりの農業収支を公表していた。ここから就農後の手取りを把握することができ、これが、参入希望者が就農地を選択する際の一つの判断材料となっていた。

一般的に野菜の卸売価格は変動が激しいものの、後述するように、JA尾鈴地区産ピーマン(以下「尾鈴産ピーマン」という)については、事前に合意した値決め方法でJA本店直販部署が全量買い取っており、これが経営モデルにおける収入の裏付けになっている。また、収穫後の小分けとパッケージングはJA本店直販部署が行うため、経営費である雇人費を抑えることが可能となっている。

ピーマン作新規参入希望者への研修は、アグリトピアが行っている。同社は2007年に旧JA尾鈴の出資型農業法人として設立され、リタイアした生産者の農地を活用してピーマンやシソを生産している。川南町と農林中央金庫(「農業所得増大・地域活性化応援プログラム」)の助成を活用して、ピーマン栽培用のトレーニングハウスを整備し、2018年から研修生の受け入れを開始した。

研修期間は2年間で、1年目に農産物栽培や農業経営の基礎的なことを学び、2年目に就農に向けてトレーニングファームの1区画の栽培を担当する。就農後の共同販売を見据えて特別栽培を学んでいる。講師は、JA尾鈴地区の営農指導員、アグリトピアの役員、宮崎県農業改良普及センターの普及員に加えて、川南町からの委嘱を受けてピーマン部会員も栽培指導を行っている。また、ピーマン部会の役員は、自発的に無償で研修生からの相談に対応している。

一般的に野菜の卸売価格は変動が激しいものの、後述するように、JA尾鈴地区産ピーマン(以下「尾鈴産ピーマン」という)については、事前に合意した値決め方法でJA本店直販部署が全量買い取っており、これが経営モデルにおける収入の裏付けになっている。また、収穫後の小分けとパッケージングはJA本店直販部署が行うため、経営費である雇人費を抑えることが可能となっている。

ピーマン作新規参入希望者への研修は、アグリトピアが行っている。同社は2007年に旧JA尾鈴の出資型農業法人として設立され、リタイアした生産者の農地を活用してピーマンやシソを生産している。川南町と農林中央金庫(「農業所得増大・地域活性化応援プログラム」)の助成を活用して、ピーマン栽培用のトレーニングハウスを整備し、2018年から研修生の受け入れを開始した。

研修期間は2年間で、1年目に農産物栽培や農業経営の基礎的なことを学び、2年目に就農に向けてトレーニングファームの1区画の栽培を担当する。就農後の共同販売を見据えて特別栽培を学んでいる。講師は、JA尾鈴地区の営農指導員、アグリトピアの役員、宮崎県農業改良普及センターの普及員に加えて、川南町からの委嘱を受けてピーマン部会員も栽培指導を行っている。また、ピーマン部会の役員は、自発的に無償で研修生からの相談に対応している。

4 新規参入者の就農と定着に向けた支援

2年間の研修後に就農するハウスと農地は、JA出資型農業法人が所得している。ハウスについては国(産地生産基盤パワーアップ事業)、川南町、JA尾鈴地区の助成事業を活用して取得したものを15年間参入者にリースしている。リース期間終了後、ハウスの所有権は参入者に移転し、農地は15年後の評価額で譲渡する契約となっている。これにより、参入者の初期投資負担が軽減されている。

また、農機や機器などの購入にかかる就農に必要な資金は、国の農業次世代人材投資資金(経営開始資金)に加えて、日本政策金融公庫の青年等就農資金を借り入れて確保している。認定新規就農者の認定を受けることが要件であるため、青年等就農計画の書類作成はJA尾鈴地区の営農指導員、資金借入の書類作成はJA尾鈴地区信用部門職員がサポートしている。

就農後は、JA尾鈴地区のピーマン担当の営農指導員が定期的に巡回して指導を行っている。また、就農前の研修段階から、2カ月に1回程度開催される生産部会の全体会と、その終了後に開催される交流会に参加している。就農する段階で正式に部会に加入する。ピーマン部会の中に若手グループと女性グループがあり、夫婦で就農する場合は、夫は前者、妻は後者に加入している。交流により、技術の研さんと地域への溶け込みにつながっている。

また、農機や機器などの購入にかかる就農に必要な資金は、国の農業次世代人材投資資金(経営開始資金)に加えて、日本政策金融公庫の青年等就農資金を借り入れて確保している。認定新規就農者の認定を受けることが要件であるため、青年等就農計画の書類作成はJA尾鈴地区の営農指導員、資金借入の書類作成はJA尾鈴地区信用部門職員がサポートしている。

就農後は、JA尾鈴地区のピーマン担当の営農指導員が定期的に巡回して指導を行っている。また、就農前の研修段階から、2カ月に1回程度開催される生産部会の全体会と、その終了後に開催される交流会に参加している。就農する段階で正式に部会に加入する。ピーマン部会の中に若手グループと女性グループがあり、夫婦で就農する場合は、夫は前者、妻は後者に加入している。交流により、技術の研さんと地域への溶け込みにつながっている。

5 収穫後作業の補完

(1)集荷・荷造り作業

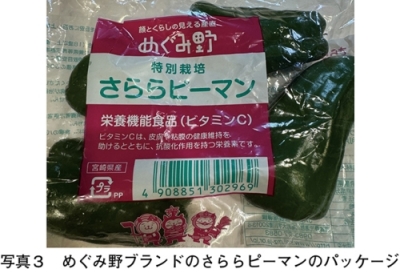

施設ピーマン作において労働時間が最も多いのは、収穫・調製作業である。ピーマン部会員では、その作業時間が大幅に短縮されている。部会員は、収穫時にA品とB品に選別しながらコンテナに格納するだけでよく、それをJA本店直販部署手配のトラックが各農家の庭先を巡回して集荷し、産地から40キロメートル離れたJAの広域集配送センターに輸送している(写真1、2)。そこで、JA本店直販部署が小分けし、小袋にパッケージングしている(図1)。これにより、ピーマン部会員の運搬作業や小分け・荷造り作業を省力化することができ、その時間を収穫作業に充てることが可能となっている。人手不足の状況に加えて、経験年数の浅い新規参入者では、収穫作業時間の確保がより重要になると思われる。運搬や小分け・包装作業の外部化は、新規参入者の労働力不足の課題を軽減するものと言えよう。

(2)販売業務

就農後の経営を安定させるには、収穫したものを確実に出荷・販売する必要がある。新規参入者の出荷物を含めて、尾鈴産ピーマンの販売を担当しているのはJA本店直販部署であり、事前に決めた値決め方法に基づいて全量買い取っている。後述するみやぎ生協との取引においては、需給調整のため仙台市中央卸売市場の仲卸業者を介している。JA本店直販部署は、この仲卸業者との間で目標とする年間取扱数量を決めている。年間取扱目標数量の共有と、定期的な進歩確認により、みやぎ生協は尾鈴産ピーマンの安定した販路となっている。一方でJA本店直販部署にとっては、事前に価格を決めて生産者から買い取ることは、生産者の経営安定に資するものの、販売価格が買取価格を下回るリスクがある。このためJA本店直販部署では、年間を通じて、販売先に対して柔軟に販売価格を設定することで、買い取りにかかる価格リスクを低減している。

施設ピーマン作において労働時間が最も多いのは、収穫・調製作業である。ピーマン部会員では、その作業時間が大幅に短縮されている。部会員は、収穫時にA品とB品に選別しながらコンテナに格納するだけでよく、それをJA本店直販部署手配のトラックが各農家の庭先を巡回して集荷し、産地から40キロメートル離れたJAの広域集配送センターに輸送している(写真1、2)。そこで、JA本店直販部署が小分けし、小袋にパッケージングしている(図1)。これにより、ピーマン部会員の運搬作業や小分け・荷造り作業を省力化することができ、その時間を収穫作業に充てることが可能となっている。人手不足の状況に加えて、経験年数の浅い新規参入者では、収穫作業時間の確保がより重要になると思われる。運搬や小分け・包装作業の外部化は、新規参入者の労働力不足の課題を軽減するものと言えよう。

(2)販売業務

就農後の経営を安定させるには、収穫したものを確実に出荷・販売する必要がある。新規参入者の出荷物を含めて、尾鈴産ピーマンの販売を担当しているのはJA本店直販部署であり、事前に決めた値決め方法に基づいて全量買い取っている。後述するみやぎ生協との取引においては、需給調整のため仙台市中央卸売市場の仲卸業者を介している。JA本店直販部署は、この仲卸業者との間で目標とする年間取扱数量を決めている。年間取扱目標数量の共有と、定期的な進歩確認により、みやぎ生協は尾鈴産ピーマンの安定した販路となっている。一方でJA本店直販部署にとっては、事前に価格を決めて生産者から買い取ることは、生産者の経営安定に資するものの、販売価格が買取価格を下回るリスクがある。このためJA本店直販部署では、年間を通じて、販売先に対して柔軟に販売価格を設定することで、買い取りにかかる価格リスクを低減している。

6 生協産直商品の認定による安定した販路の確立

(1)みやぎ生協の概要

2024年度における尾鈴産ピーマンの出荷量694トンのうち、約150トン(出荷量の2割強)がみやぎ生協の産直商品として、店舗と宅配で販売されている。みやぎ生協は、宮城県全域と福島県の中通りと浜通りをエリアとしている。2024年の組合員数は合わせて98万人で、特に宮城県世帯の組合員加入率は74.1%(みやぎ生協ウェブサイト)と、2023年度の全国平均39.3%に比べて著しく高い。

尾鈴産ピーマンは、2012年からみやぎ生協に出荷されている。仕入れはコープ東北サンネット事業連合(以下「コープ東北」という)が担当している。コープ東北は、スケールメリットを生かした共同仕入れを行うために、みやぎ生協、いわて生協、生活協同組合共立社により1992年に設立された。現在は東北地域の7生協が会員となっている。農産物は地域の生協の仕入れが多いが、それでもコープ東北では年間200億円程度取り扱っており、うち野菜は70~80億円である。尾鈴産ピーマンについても、コープ東北が仕入れを担当し、バイヤーが年2回産地を訪問して現地確認と商談を行っている。

(2)産直商品ブランド「めぐみ野」の概要

尾鈴産ピーマンは、特別栽培であることと供給の安定性がコープ東北のバイヤーから評価されて、2020年にみやぎ生協の産直商品「めぐみ野」に認定された。「めぐみ野」とは、「生産者と消費者がお互いに顔とくらしが見える産直」を目指して、みやぎ生協が1970年に開始した産直商品ブランドである。みやぎ生協では、産直を単なる取引ではなく、生産者と消費者が対等な立場で連携する産消提携と位置付けている。健全な日本型食生活の確立、食の安全性の向上、食料自給率の向上と第一次産業の発展を提携の目的とし、その活動を通じて日本の経済と文化の発展、自然環境の保全の寄与に努めることとしている。

2024年時点で、野菜、米、果実、牛肉・豚肉・鶏肉、鶏卵など、県内外の200を超える商品を認定し、店舗と宅配で優先的に供給している。特に店舗では、めぐみ野の認定を受けた宮城県産農産物の直売コーナーを設置してインショップ形式で販売している。

尾鈴産ピーマンを「めぐみ野」ブランドに認定するに当たり、2019年にJA尾鈴地区とみやぎ生協との間で「産消提携に関する基本協定書」を取り交わした。協定書には、上述した提携の目的に加えて、価格や流通経費について双方で十分に協議して合理的に決定すること、積極的に交流して学習の機会を広めることを盛り込んでいる。

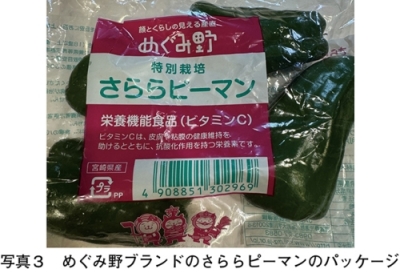

尾鈴産ピーマンは、「めぐみ野」認定商品であることを明記した独自の商品パッケージで販売している(写真3)。

(3)「めぐみ野」の認定基準

みやぎ生協では、尾鈴産ピーマンをはじめとする「めぐみ野」の認定基準として、次の三つを設けている。

一つ目は、産地と生産者が明確であることである。つまり、対象商品がどのような自然条件や栽培環境の下で誰が作ったか、が明らかであることである。尾鈴産ピーマンの場合、産地は、JA尾鈴地区の管内である川南町と都農町内で、土質は黒ボク火山灰土、年間平均気温は17.4度、年間降水量は2508ミリリットルといった自然条件の下で、ピーマン部会員が生産している。

二つ目は、生産方法と手段が明確であることである。つまり、対象商品の栽培方法と収穫後の工程が明らかであることである。栽培方法については、作型、栽培計画、使用農薬リストと使用回数、使用肥料リストと使用量が明らかであることで、計画段階の「農産商品仕様書」に加え、出荷前に栽培履歴管理記録簿と残留農薬検査結果を確認している。また、収穫後についても、選別、小分け・包装、予冷、運搬の各工程について実施主体とその温度帯などをコープ東北が確認している。

尾鈴産ピーマンの場合も、取引前に、農薬リストや肥料リストとその使用状況といった栽培方法を、また、農産商品仕様書で収穫後の選別や小分け・荷造り工程について生産者とJAの分担関係と保管温度帯を、さらに、出荷前に栽培履歴管理記録簿および残留農薬検査結果をコープ東北の担当バイヤーが確認している。

なお、一つ目と二つ目については、産地が記入した農産品共通の「農産商品仕様書」を、コープ東北の担当バイヤーが確認している。

三つ目は、生協組合員と生産者が交流していることである。共通の願いを実現するという産直の目的を、交流を通じて確認するためである。交流の中心である学習会は、みやぎ生協が企画している。店舗単位で生協組合員がグループを作り、3~4グループが集まって年6回程度行われている。学習会によって、生協組合員への「めぐみ野」商品の認知度が高まっている。

尾鈴産ピーマンの場合は、産地からみやぎ生協を訪問する交流は、「めぐみ野」の認定以前から行っていたが、認定後は生協組合員による産地訪問が加わって双方向の交流となり、関係が強化された。

また、産地からは、年1~2回、ピーマン部会員、JA尾鈴地区、JA本店直販部署が消費地に出向いて、生協組合員の学習会にも参加している。具体的には、ピーマン部会員が産地の状況やピーマンの栽培方法を説明し、ピーマンの食べ方を紹介したり、発生しやすい害虫をできるだけ天敵で防除し、化学農薬の使用回数を減らしていることなどを伝えている。コープ東北によると、このような学習会は生協組合員の商品への理解を促進する効果があり、リピート購入につながっているという。生産者にとっても、消費者のニーズを把握する機会になっている。

2023年度には、みやぎ生協において尾鈴産ピーマンを扱う店舗が59店舗に増えた。2023年度の取扱量は、認定以前の2018年の約3倍に増加した。産地にとって、生協組合員の学習会への参加は、消費地を訪問するコストがかさむが、消費者において尾鈴産ピーマンへの理解が進むというメリットがある。これにより、みやぎ生協は、尾鈴産ピーマンの出荷量の2割強を占める安定した販路となっている。収益の安定的な確保を通じて、JA尾鈴地区の新規参入者の定着に寄与していると言えよう。

2024年度における尾鈴産ピーマンの出荷量694トンのうち、約150トン(出荷量の2割強)がみやぎ生協の産直商品として、店舗と宅配で販売されている。みやぎ生協は、宮城県全域と福島県の中通りと浜通りをエリアとしている。2024年の組合員数は合わせて98万人で、特に宮城県世帯の組合員加入率は74.1%(みやぎ生協ウェブサイト)と、2023年度の全国平均39.3%に比べて著しく高い。

尾鈴産ピーマンは、2012年からみやぎ生協に出荷されている。仕入れはコープ東北サンネット事業連合(以下「コープ東北」という)が担当している。コープ東北は、スケールメリットを生かした共同仕入れを行うために、みやぎ生協、いわて生協、生活協同組合共立社により1992年に設立された。現在は東北地域の7生協が会員となっている。農産物は地域の生協の仕入れが多いが、それでもコープ東北では年間200億円程度取り扱っており、うち野菜は70~80億円である。尾鈴産ピーマンについても、コープ東北が仕入れを担当し、バイヤーが年2回産地を訪問して現地確認と商談を行っている。

(2)産直商品ブランド「めぐみ野」の概要

尾鈴産ピーマンは、特別栽培であることと供給の安定性がコープ東北のバイヤーから評価されて、2020年にみやぎ生協の産直商品「めぐみ野」に認定された。「めぐみ野」とは、「生産者と消費者がお互いに顔とくらしが見える産直」を目指して、みやぎ生協が1970年に開始した産直商品ブランドである。みやぎ生協では、産直を単なる取引ではなく、生産者と消費者が対等な立場で連携する産消提携と位置付けている。健全な日本型食生活の確立、食の安全性の向上、食料自給率の向上と第一次産業の発展を提携の目的とし、その活動を通じて日本の経済と文化の発展、自然環境の保全の寄与に努めることとしている。

2024年時点で、野菜、米、果実、牛肉・豚肉・鶏肉、鶏卵など、県内外の200を超える商品を認定し、店舗と宅配で優先的に供給している。特に店舗では、めぐみ野の認定を受けた宮城県産農産物の直売コーナーを設置してインショップ形式で販売している。

尾鈴産ピーマンを「めぐみ野」ブランドに認定するに当たり、2019年にJA尾鈴地区とみやぎ生協との間で「産消提携に関する基本協定書」を取り交わした。協定書には、上述した提携の目的に加えて、価格や流通経費について双方で十分に協議して合理的に決定すること、積極的に交流して学習の機会を広めることを盛り込んでいる。

尾鈴産ピーマンは、「めぐみ野」認定商品であることを明記した独自の商品パッケージで販売している(写真3)。

(3)「めぐみ野」の認定基準

みやぎ生協では、尾鈴産ピーマンをはじめとする「めぐみ野」の認定基準として、次の三つを設けている。

一つ目は、産地と生産者が明確であることである。つまり、対象商品がどのような自然条件や栽培環境の下で誰が作ったか、が明らかであることである。尾鈴産ピーマンの場合、産地は、JA尾鈴地区の管内である川南町と都農町内で、土質は黒ボク火山灰土、年間平均気温は17.4度、年間降水量は2508ミリリットルといった自然条件の下で、ピーマン部会員が生産している。

二つ目は、生産方法と手段が明確であることである。つまり、対象商品の栽培方法と収穫後の工程が明らかであることである。栽培方法については、作型、栽培計画、使用農薬リストと使用回数、使用肥料リストと使用量が明らかであることで、計画段階の「農産商品仕様書」に加え、出荷前に栽培履歴管理記録簿と残留農薬検査結果を確認している。また、収穫後についても、選別、小分け・包装、予冷、運搬の各工程について実施主体とその温度帯などをコープ東北が確認している。

尾鈴産ピーマンの場合も、取引前に、農薬リストや肥料リストとその使用状況といった栽培方法を、また、農産商品仕様書で収穫後の選別や小分け・荷造り工程について生産者とJAの分担関係と保管温度帯を、さらに、出荷前に栽培履歴管理記録簿および残留農薬検査結果をコープ東北の担当バイヤーが確認している。

なお、一つ目と二つ目については、産地が記入した農産品共通の「農産商品仕様書」を、コープ東北の担当バイヤーが確認している。

三つ目は、生協組合員と生産者が交流していることである。共通の願いを実現するという産直の目的を、交流を通じて確認するためである。交流の中心である学習会は、みやぎ生協が企画している。店舗単位で生協組合員がグループを作り、3~4グループが集まって年6回程度行われている。学習会によって、生協組合員への「めぐみ野」商品の認知度が高まっている。

尾鈴産ピーマンの場合は、産地からみやぎ生協を訪問する交流は、「めぐみ野」の認定以前から行っていたが、認定後は生協組合員による産地訪問が加わって双方向の交流となり、関係が強化された。

また、産地からは、年1~2回、ピーマン部会員、JA尾鈴地区、JA本店直販部署が消費地に出向いて、生協組合員の学習会にも参加している。具体的には、ピーマン部会員が産地の状況やピーマンの栽培方法を説明し、ピーマンの食べ方を紹介したり、発生しやすい害虫をできるだけ天敵で防除し、化学農薬の使用回数を減らしていることなどを伝えている。コープ東北によると、このような学習会は生協組合員の商品への理解を促進する効果があり、リピート購入につながっているという。生産者にとっても、消費者のニーズを把握する機会になっている。

2023年度には、みやぎ生協において尾鈴産ピーマンを扱う店舗が59店舗に増えた。2023年度の取扱量は、認定以前の2018年の約3倍に増加した。産地にとって、生協組合員の学習会への参加は、消費地を訪問するコストがかさむが、消費者において尾鈴産ピーマンへの理解が進むというメリットがある。これにより、みやぎ生協は、尾鈴産ピーマンの出荷量の2割強を占める安定した販路となっている。収益の安定的な確保を通じて、JA尾鈴地区の新規参入者の定着に寄与していると言えよう。

7 取り組みの成果

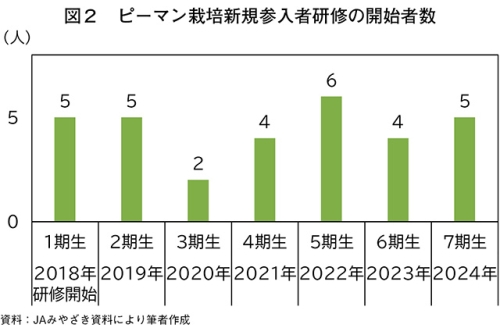

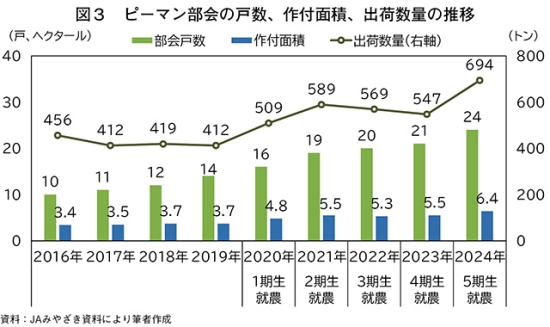

JA尾鈴地区におけるピーマン生産の新規参入者への研修は、一定の成果を見られたため、2024年に募集を終了した。これまでの成果を見ると、1期生から7期生まで計31人(パートナーとともに受講した場合は2人としてカウント)が研修を開始し、現在7期生の5人が研修中である。1~6期生の合計26人のうち、うち1期生の2人が研修中にリタイアし、24人が就農した。現時点で、23人(部会員16戸)がピーマン生産を継続しており、リタイアしたのは1人にどどまっている(図2)。ピーマン部会員数は2018年度の12戸から2024年度には24戸に増加し、部会員の過半数を新規参入者が占めている。販売数量は同じ期間に419トンから694トンへと1.7倍に拡大した(図3)。

新規参入により部会員数が増え、栽培面積が拡大し、出荷数量が増加した。販路として、みやぎ生協がめぐみ野ブランドを認定し、組合員の理解を得て優先的に販売していることが寄与している。

8 おわりに

本稿では、新規参入者の定着について、JAみやざきの取り組みを中心に報告した。施設野菜作において参入ハードルになる設備投資については、行政とJAグループが助成し、JA出資型農業法人が取得してリースすることで、新規参入者の負担を軽減している。

また、就農後の作業において、労働力の不足が定着を阻む一因になっているが、JA本店直販部署が集荷と小分け・梱包作業を行うことにより、新規参入者の作業が外部化されている。生計を立てられる農業所得の確保については、JA本店直販部署が収穫物を変動を抑えた価格で買い取っている。さらに、営農指導員による就農後のサポートや部会の交流会への参加などにより、技術の研さんと地域への溶け込みが図られている。加えて、提携するみやぎ生協が尾鈴産ピーマンを産直商品に認定し、交流を通して相互理解が広がっている。相互理解を背景に、目標の年間取扱数量を共有して優先的に取り扱うことにより、安定した販路となっている。新規参入者の定着において、産地に加えて消費者団体も重要な役割を果たすことが示唆された。

また、就農後の作業において、労働力の不足が定着を阻む一因になっているが、JA本店直販部署が集荷と小分け・梱包作業を行うことにより、新規参入者の作業が外部化されている。生計を立てられる農業所得の確保については、JA本店直販部署が収穫物を変動を抑えた価格で買い取っている。さらに、営農指導員による就農後のサポートや部会の交流会への参加などにより、技術の研さんと地域への溶け込みが図られている。加えて、提携するみやぎ生協が尾鈴産ピーマンを産直商品に認定し、交流を通して相互理解が広がっている。相互理解を背景に、目標の年間取扱数量を共有して優先的に取り扱うことにより、安定した販路となっている。新規参入者の定着において、産地に加えて消費者団体も重要な役割を果たすことが示唆された。