ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 飛躍的な高収量を達成する新規就農者の育成 ~磨き・稼ぎ・つながる産地発展の好循環へ!~

佐賀県農業技術防除センター

1 はじめに

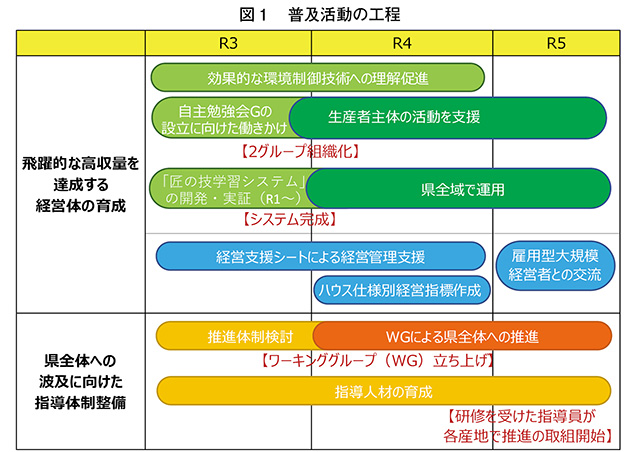

佐賀県では、農家の高齢化や資材高騰による収益性の低下などにより、施設野菜農家が過去5年間で約1割減少しており、産地力の低下が懸念される状況となっていた。そこで、県の農業技術防除センター(以下「センター」という)では、産地発展の好循環の創出を目指して、佐賀県農業協同組合(以下「JAさが」という)杵藤地区を重点対象地区とし、JAや生産部会、大学、IT企業と連携して、(1)飛躍的な高収量を達成する経営体の育成(2)県全体への波及に向けた推進体制整備ーに取り組んだ(図1)。

2 取り組みの背景

本県では、農家所得の確保・向上が見込める園芸農業の振興を図る「さが園芸888運動」を令和元年から展開し、稼ぐ農業者の育成や新規就農者の確保に取り組んでいる。また、産出額向上に繋がる環境制御技術の導入・推進を図ってきた。その結果、新規就農者研修施設の整備などにより、収量向上への意欲が高い若手の新規就農者が増加するとともに、環境モニタリング装置や環境制御型耐候性ハウスの導入が進み、本県農業の持続的な発展につながる芽が生まれた。

一方、近年の資材価格高騰により、稼ぐ農業を実現するためには、就農当初から高収量を達成し、その後も継続させる必要があるものの、就農後に実践的な技術や経営管理を学ぶ場が少ないことや、環境制御技術について高度な知識を持つ指導者が不足していることが問題であった。

一方、近年の資材価格高騰により、稼ぐ農業を実現するためには、就農当初から高収量を達成し、その後も継続させる必要があるものの、就農後に実践的な技術や経営管理を学ぶ場が少ないことや、環境制御技術について高度な知識を持つ指導者が不足していることが問題であった。

3 活動内容

(1)飛躍的な高収量を達成する経営体の育成

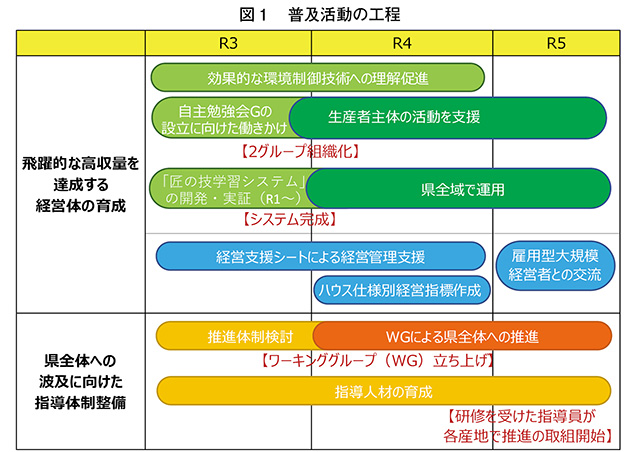

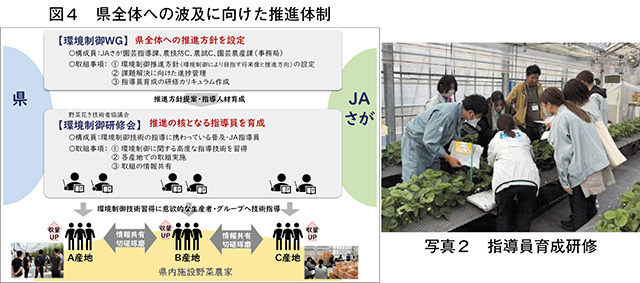

センターは、環境制御技術の導入が進むきゅうりおよびトマトの新規就農者研修施設を擁する県南部の杵藤地区を重点対象地区に設定し、研修施設を卒業後、就農1~2年目の新規就農者10組を重点支援対象と位置付けて、関係機関とともに支援を行った(図2)。

ア 効果的な環境制御技術を習得する体制の整備

(ア)技術力向上に向けた支援

センターでは、重点対象地区において、きゅうりおよびトマト農家を対象として、年3回研修会を開催し、植物生理に基づいた環境制御への理解促進に努めてきた。また、重点支援対象者に対しては定期的に個別巡回指導を行い、的確な環境制御に取り組むための判断力向上を支援した。

(イ)自発的に学びあう生産者グループの組織化および育成

新規就農者が実践的な技術を学び磨き上げるためには、生産者同士で切磋琢磨する場が必要と考え、センターは、重点支援対象者や生産部会に対し、勉強会のメリットや優良事例を紹介するなど、組織化に向けて働きかけた。その結果、令和3年度にきゅうりで1組織、令和4年度にトマトで1組織の勉強会グループが誕生した。より生産者主体で充実した活動となるように、勉強会グループのリーダーへ活動の進め方(勉強会の進行やデータ共有方法など)を助言したことで、リーダーの進行の下でメンバー同士が的確な気付き・アドバイスを積極的に発言して活発な議論が行われるようになり、グループ全体で経営発展を目指す意欲が向上した(写真1)。

(ウ)「匠の技」学習システムの開発・活用

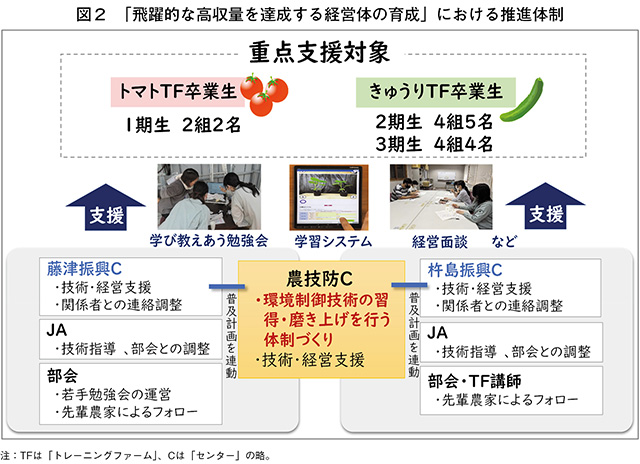

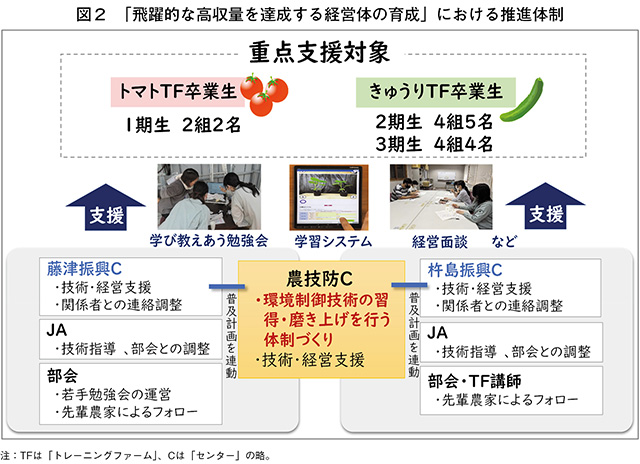

将来にわたって技術を継承し習得する体制をつくるため、センターでは、JAさが、大学、民間企業と連携して、全国トップレベルの収量を誇るきゅうり農家(匠)の技術を「状態把握」「判断」「作業」の3段階に分けて動画や画像、テキストなどでデジタル化し、そのデータをもとに学習システムを開発した(図3)。

経験や勘に基づく匠の技術を言葉で説明することは容易ではなかったものの、異なる分野の専門家が集い、さまざまな角度からアイデアを出し合ったことや、産地の持続的発展のために次世代へ技術を承継するという匠の想いを関係者が共有し、粘り強く取り組みを進めたことで、農業研修生も理解しやすいシステムを開発することができた。

開発したシステムの学習効果を検証した結果、匠と研修生の生育状態判断一致率は、学習前と比べて1.6倍に向上した。令和4年度からは、県全域で新規就農者向けの研修会などでこの学習システムの活用を図っており、利用者からは、「動画や画像で繰り返し勉強できるので理解しやすい」と好評を得ている。

イ 経営力向上支援

新規就農者の収量目標達成に向けて、経営面でも意識改善を図るため、センターでは、10年間の経営プランと月別経営収支を管理するための「経営支援シート」を作成し、新規就農者に対し、自らの経営と目標に対する達成度の把握を促した。

目指す所得を確保するため、どの時期にどの程度の収量を確保すべきか分かりやすく見える化したことで、コスト管理や栽培戦略の改善に向けた意識の向上が図られた。また、雇用型大規模経営に向けた研修会を開催し、新規就農者が県内外の大規模農家と経営発展に向けた意見交換を行う場を作り、経営者としての成長を促した。

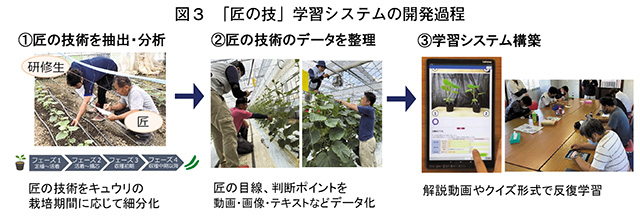

(2)県全体への波及に向けた推進体制整備

杵藤地区における好循環の事例を県全体へ波及させるため、これに向けた推進体制を整備した(図4)。令和4年から開催している環境制御WGでは、環境制御・データ活用により目指す姿と取り組みスケジュールを設定し、各品目担当の普及員およびJA指導員と連携して取り組みの推進を図った。また、推進の核となる指導員の育成研修では、環境制御に関する知識・技術を習得するための研修会を実施して、指導員のレベルアップを図った(写真2)。

センターは、環境制御技術の導入が進むきゅうりおよびトマトの新規就農者研修施設を擁する県南部の杵藤地区を重点対象地区に設定し、研修施設を卒業後、就農1~2年目の新規就農者10組を重点支援対象と位置付けて、関係機関とともに支援を行った(図2)。

ア 効果的な環境制御技術を習得する体制の整備

(ア)技術力向上に向けた支援

センターでは、重点対象地区において、きゅうりおよびトマト農家を対象として、年3回研修会を開催し、植物生理に基づいた環境制御への理解促進に努めてきた。また、重点支援対象者に対しては定期的に個別巡回指導を行い、的確な環境制御に取り組むための判断力向上を支援した。

(イ)自発的に学びあう生産者グループの組織化および育成

新規就農者が実践的な技術を学び磨き上げるためには、生産者同士で切磋琢磨する場が必要と考え、センターは、重点支援対象者や生産部会に対し、勉強会のメリットや優良事例を紹介するなど、組織化に向けて働きかけた。その結果、令和3年度にきゅうりで1組織、令和4年度にトマトで1組織の勉強会グループが誕生した。より生産者主体で充実した活動となるように、勉強会グループのリーダーへ活動の進め方(勉強会の進行やデータ共有方法など)を助言したことで、リーダーの進行の下でメンバー同士が的確な気付き・アドバイスを積極的に発言して活発な議論が行われるようになり、グループ全体で経営発展を目指す意欲が向上した(写真1)。

(ウ)「匠の技」学習システムの開発・活用

将来にわたって技術を継承し習得する体制をつくるため、センターでは、JAさが、大学、民間企業と連携して、全国トップレベルの収量を誇るきゅうり農家(匠)の技術を「状態把握」「判断」「作業」の3段階に分けて動画や画像、テキストなどでデジタル化し、そのデータをもとに学習システムを開発した(図3)。

経験や勘に基づく匠の技術を言葉で説明することは容易ではなかったものの、異なる分野の専門家が集い、さまざまな角度からアイデアを出し合ったことや、産地の持続的発展のために次世代へ技術を承継するという匠の想いを関係者が共有し、粘り強く取り組みを進めたことで、農業研修生も理解しやすいシステムを開発することができた。

開発したシステムの学習効果を検証した結果、匠と研修生の生育状態判断一致率は、学習前と比べて1.6倍に向上した。令和4年度からは、県全域で新規就農者向けの研修会などでこの学習システムの活用を図っており、利用者からは、「動画や画像で繰り返し勉強できるので理解しやすい」と好評を得ている。

イ 経営力向上支援

新規就農者の収量目標達成に向けて、経営面でも意識改善を図るため、センターでは、10年間の経営プランと月別経営収支を管理するための「経営支援シート」を作成し、新規就農者に対し、自らの経営と目標に対する達成度の把握を促した。

目指す所得を確保するため、どの時期にどの程度の収量を確保すべきか分かりやすく見える化したことで、コスト管理や栽培戦略の改善に向けた意識の向上が図られた。また、雇用型大規模経営に向けた研修会を開催し、新規就農者が県内外の大規模農家と経営発展に向けた意見交換を行う場を作り、経営者としての成長を促した。

(2)県全体への波及に向けた推進体制整備

杵藤地区における好循環の事例を県全体へ波及させるため、これに向けた推進体制を整備した(図4)。令和4年から開催している環境制御WGでは、環境制御・データ活用により目指す姿と取り組みスケジュールを設定し、各品目担当の普及員およびJA指導員と連携して取り組みの推進を図った。また、推進の核となる指導員の育成研修では、環境制御に関する知識・技術を習得するための研修会を実施して、指導員のレベルアップを図った(写真2)。

4 活動の成果

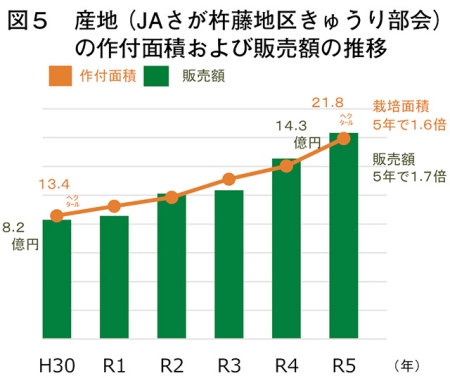

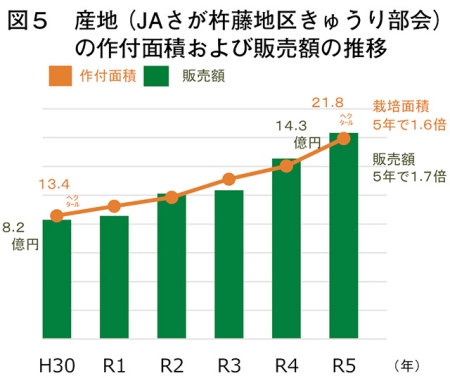

飛躍的な高収量を達成する経営体の育成に取り組んだ結果、就農1~2年目の重点支援対象者10組中7組が目標収量を達成した。部会平均収量と比較すると、きゅうり8組の平均が161%、トマト2組の平均が137%となり、新規就農時から部会トップクラスの高収量を達成した。特に、きゅうりでは、4組が就農1~2年目で、佐賀県野菜生産改善共進会施設きゅうりの部において、最優秀賞および優秀賞を受賞した。また、技術を習得した担い手の活躍や、その稼ぐ農業を実践する姿を見て新たに農業を始める担い手の増加により、平成30年の栽培面積13.4ヘクタール、販売金額8億2000万円から、5年後の令和5年には栽培面積21.8ヘクタール(平成30年度比62.7%増)、販売金額14億3000万円(同74.4%増)へと産地が大きく拡大した(図5)。また、好循環の事例を県全体へ波及させるための推進体制を整備したことで、新たな品目・産地での取り組みが始まっており、さらなる好循環の事例創出へつながる契機となっている。

5 今後の活動

今後は、関係機関と連携し、各産地で推進の核となる指導員とともに取り組みを進める新たな指導員を育成し、学び教えあう勉強会グループを他品目・他地域へ横展開していくこととしている。また、現在、民間企業と連携して、農家が保有するデータをクラウド上に集約・分析・共有し、栽培管理改善に繋げるためのシステムの開発を行っている。今後、県内の農家および指導機関に実装することで、県全体のさらなる生産性向上につなげていきたい。