ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 施設栽培トマトの高温障害軽減に向けた対策技術とその効果

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門

主任研究員 小郷 裕子

1 はじめに

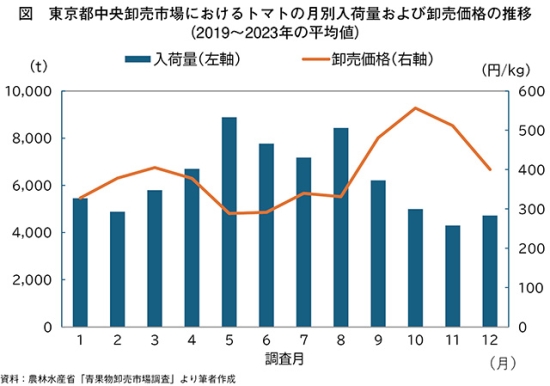

近年、気候変動の影響により夏季の異常高温が常態化し、トマト栽培における生理障害や栽培管理の困難さが顕著になっている。特に、秋季におけるトマトの収穫量低下は、高温環境の影響を強く受けるため、安定供給と経営の両面で深刻な問題となっている(図)。以前からも、生産現場では夏季の高温による着果不良や草勢低下などが問題になっていたが、近年の気象変動によりその深刻さは増す一方である。

本稿では、生物系特定産業技術研究支援センターによる革新的技術開発・緊急展開事業の一環として行われた、トマトの周年安定生産を目的とした夏季高温対策技術に関するプロジェクト1)について解説するとともに、高温によって誘発される障害について、これまでに報告された文献を基に、その発生メカニズムと対策方法を紹介する。

本稿では、生物系特定産業技術研究支援センターによる革新的技術開発・緊急展開事業の一環として行われた、トマトの周年安定生産を目的とした夏季高温対策技術に関するプロジェクト1)について解説するとともに、高温によって誘発される障害について、これまでに報告された文献を基に、その発生メカニズムと対策方法を紹介する。

2 経営体強化プロジェクト「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」のねらい

長野県南信州地域、愛知県東三河地域、千葉県印旛・海匝・山武・長生・君津地域、福井県全域は、それぞれ立地や気候を生かしたトマトの産地であるが、9~11月の収穫量の低下は、安定的な収益を確保する上で深刻な問題となっている。

高温時期に開花・果実肥大期が重なる作型では、着果不良、裂果、尻腐れ果などの障害が多発する(長野県の夏秋栽培、福井県の夏季を中心とした栽培)。一方、高温時期に播種・育苗・定植が重なる作型においては、根の活着不良や草勢低下などの問題が発生する(愛知県と千葉県の抑制栽培)。高温時期を回避して栽培を行う場合は、収穫開始が遅れるため秋には収穫量が少ない(千葉県の促成長期栽培)。

このような背景から、現場では低コストかつ収量向上に直結する高温対策技術や草勢維持技術が強く求められている。そこで、本プロジェクトでは、高温対策技術を組み合わせて取り入れ、その効果を実証した。

高温時期に開花・果実肥大期が重なる作型では、着果不良、裂果、尻腐れ果などの障害が多発する(長野県の夏秋栽培、福井県の夏季を中心とした栽培)。一方、高温時期に播種・育苗・定植が重なる作型においては、根の活着不良や草勢低下などの問題が発生する(愛知県と千葉県の抑制栽培)。高温時期を回避して栽培を行う場合は、収穫開始が遅れるため秋には収穫量が少ない(千葉県の促成長期栽培)。

このような背景から、現場では低コストかつ収量向上に直結する高温対策技術や草勢維持技術が強く求められている。そこで、本プロジェクトでは、高温対策技術を組み合わせて取り入れ、その効果を実証した。

3 高温対策技術とその効果

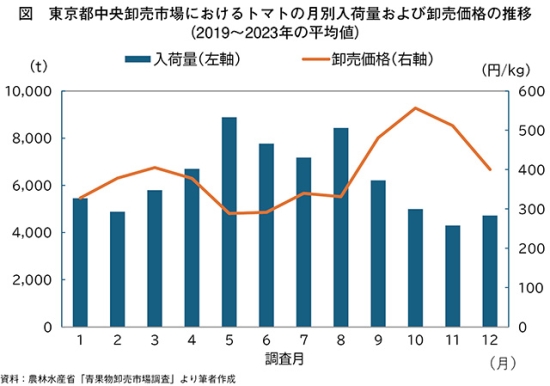

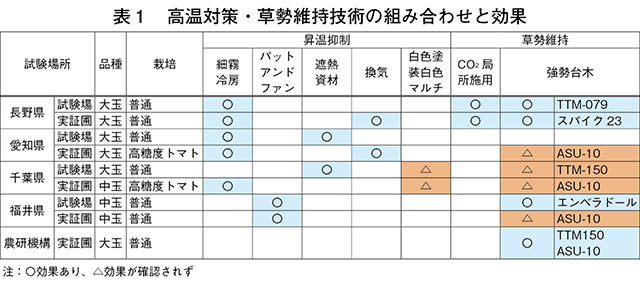

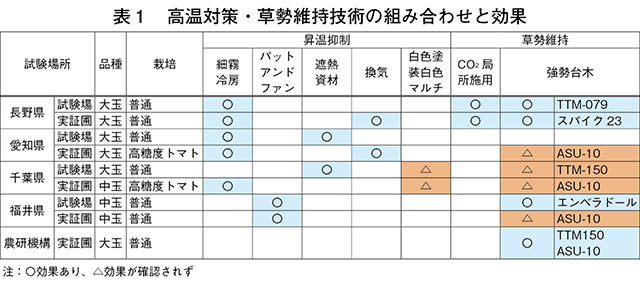

本プロジェクトでは、各地域において実証試験を行い、以下のような高温対策および草勢維持技術の効果を検証した(表1)。

(1)気化熱冷却(細霧冷房・パッドアンドファン)によるハウス内温度の抑制(全実証地での導入実証)

ア 細霧冷房:ハウス内に微細な水を噴霧し、気化熱(潜熱)により温度を下げる。日射比例制御により噴霧量を調整することで、昇温抑制効果が高まる。

イ パッドアンドファン:水で濡らしたパッドを通して通風することにより、細霧冷房と同様に昇温を抑制する。

これらの技術により、ハウス内の気温を2℃以上低く抑えることが可能である2~4)。気化熱冷却によって昇温が抑制されるため、遮光カーテンの使用を最小限に抑えることができ、施設内の日射量を多く確保できる。細霧冷房と換気の組み合わせにより、可販果収量を増加できる4)。

(2)遮熱フィルムの活用(愛知県・千葉県での導入実証)

太陽光のうち、植物の光合成に利用されるのは主に可視光領域の光であり、赤外線は物質を加熱する働きがあるが、光合成への寄与は少ない。従って、可視光の透過率が高く、赤外線の透過率が低いフィルムを温室に使用することで、植物の光合成を妨げることなく、温室内の温度上昇を抑えることが可能となる。

千葉大学などが2017年に開発した赤外線反射型の遮熱フィルムは、可視光透過率90%、赤外線反射率40%を有している。このフィルムを温室内に展張することで、同程度の遮光率の資材と比較すると、昇温抑制効果が大きい(最高気温2℃低下)とされている。光合成への影響が少ないため、植物の成長に悪影響を与えることなく、温度管理の効率化が期待できる。

外張りフィルムとして利用できるような加工や汚れの洗浄方法など、資材や使い方の改良ができれば、現地への普及性が期待できる。資材費は10アール当たり約25万円、耐用年数は5年程度である。

(3)強勢台木の接ぎ木による草勢維持(長野県・福井県・農研機構で効果)

トマトの強勢台木は、土壌病害抵抗性や草勢維持などを目的として、種間雑種も含めて多くの品種に用いられる。強勢台木は、根の生理活性が高く、水や一部の無機栄養の吸収能力が高いことが草勢維持と収量増加の一因と報告されている5、6)。高温環境下においても、強勢台木は収量増加に効果があり7)、現地普及も進んでいる。

(4)CO2局所施用による光合成促進(長野県で導入実証)

CO2濃度は光利用効率(受光量当たりの光合成産物生産量)と正の相関があり、CO2濃度が低いと光利用効率は下がる。換気量の多い夏秋どり栽培の施設内でも、群落内のCO2濃度は外気より低くなる場合があるため、群落光合成が低下すると考えられる。そこで、多孔質チューブを栽培ベッド上など作物近傍に設置してCO2を局所的に供給すると、群落内のCO2濃度を外気と同程度または外気より高く維持できる8)。CO2施用の設定値を外気よりやや高くし、日の出~日没まで「低濃度長時間施用」することにより、9~10月の可販果が8~27%増え、10%の増収が可能となる。

これらの技術のほかに、長野県では作型を前後1カ月延長し、千葉県では作を1カ月前進し、福井県では冬季を経過する栽培から夏を中心とした作型に変更するなど、栽培期間を調整する方法も検討した。

(1)気化熱冷却(細霧冷房・パッドアンドファン)によるハウス内温度の抑制(全実証地での導入実証)

ア 細霧冷房:ハウス内に微細な水を噴霧し、気化熱(潜熱)により温度を下げる。日射比例制御により噴霧量を調整することで、昇温抑制効果が高まる。

イ パッドアンドファン:水で濡らしたパッドを通して通風することにより、細霧冷房と同様に昇温を抑制する。

これらの技術により、ハウス内の気温を2℃以上低く抑えることが可能である2~4)。気化熱冷却によって昇温が抑制されるため、遮光カーテンの使用を最小限に抑えることができ、施設内の日射量を多く確保できる。細霧冷房と換気の組み合わせにより、可販果収量を増加できる4)。

(2)遮熱フィルムの活用(愛知県・千葉県での導入実証)

太陽光のうち、植物の光合成に利用されるのは主に可視光領域の光であり、赤外線は物質を加熱する働きがあるが、光合成への寄与は少ない。従って、可視光の透過率が高く、赤外線の透過率が低いフィルムを温室に使用することで、植物の光合成を妨げることなく、温室内の温度上昇を抑えることが可能となる。

千葉大学などが2017年に開発した赤外線反射型の遮熱フィルムは、可視光透過率90%、赤外線反射率40%を有している。このフィルムを温室内に展張することで、同程度の遮光率の資材と比較すると、昇温抑制効果が大きい(最高気温2℃低下)とされている。光合成への影響が少ないため、植物の成長に悪影響を与えることなく、温度管理の効率化が期待できる。

外張りフィルムとして利用できるような加工や汚れの洗浄方法など、資材や使い方の改良ができれば、現地への普及性が期待できる。資材費は10アール当たり約25万円、耐用年数は5年程度である。

(3)強勢台木の接ぎ木による草勢維持(長野県・福井県・農研機構で効果)

トマトの強勢台木は、土壌病害抵抗性や草勢維持などを目的として、種間雑種も含めて多くの品種に用いられる。強勢台木は、根の生理活性が高く、水や一部の無機栄養の吸収能力が高いことが草勢維持と収量増加の一因と報告されている5、6)。高温環境下においても、強勢台木は収量増加に効果があり7)、現地普及も進んでいる。

(4)CO2局所施用による光合成促進(長野県で導入実証)

CO2濃度は光利用効率(受光量当たりの光合成産物生産量)と正の相関があり、CO2濃度が低いと光利用効率は下がる。換気量の多い夏秋どり栽培の施設内でも、群落内のCO2濃度は外気より低くなる場合があるため、群落光合成が低下すると考えられる。そこで、多孔質チューブを栽培ベッド上など作物近傍に設置してCO2を局所的に供給すると、群落内のCO2濃度を外気と同程度または外気より高く維持できる8)。CO2施用の設定値を外気よりやや高くし、日の出~日没まで「低濃度長時間施用」することにより、9~10月の可販果が8~27%増え、10%の増収が可能となる。

これらの技術のほかに、長野県では作型を前後1カ月延長し、千葉県では作を1カ月前進し、福井県では冬季を経過する栽培から夏を中心とした作型に変更するなど、栽培期間を調整する方法も検討した。

4 収量および経営改善効果

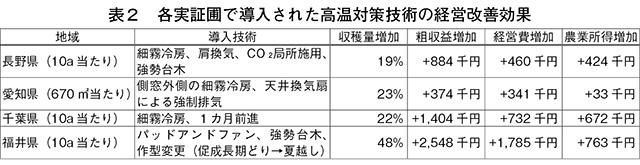

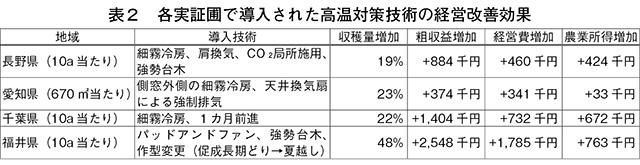

表2に各地の実証結果に基づく収量、粗収益、経営費および農業所得の増加概要について示した。表1の通り、ほとんどの技術について効果が表れ、昇温抑制、草勢維持、作型変更を組み合わせることにより、夏季の高温下において収量が増加した。さらに、高温対策技術の経営改善効果について検証を行ったところ、すべての実証地において収穫量の増加や粗収益の増加が経営費の増加を上回り、農業所得向上に有効であるという結果を得た。

なお、所得増加額の各県間比較については、検証期間や栽培面積、作期の延長や変更の有無など条件が異なるため、単純な比較は適さず、参考値としてご覧いただきたい。

なお、所得増加額の各県間比較については、検証期間や栽培面積、作期の延長や変更の有無など条件が異なるため、単純な比較は適さず、参考値としてご覧いただきたい。

5 高温対策技術と導入時の留意点

本プロジェクトで検証された各要素技術(細霧冷房、CO2局所施用、強勢台木の利用、遮熱フィルム)は、いずれもトマト栽培施設に導入可能なものではあるが、それぞれの導入コストには大きな差がある。CO2局所施用および強勢台木の利用は、比較的導入コストが低く、雨よけハウスや屋根型施設など中小規模の施設でも導入しやすい。一方、細霧冷房やパッドアンドファンは、初期投資が大きいため、一定規模以上の施設を有する経営体での導入が効果的である。これらの技術は、地域の気象条件や作型、経営規模に応じて柔軟に組み合わせることで、より高い効果が期待できる。

技術導入に当たっては、以下のような留意点がある。

(1)細霧冷房:安定した水源の確保が必要。結露による病害リスクがあり、適切な制御方法が求められる。

(2)遮熱フィルム:現在は実証段階であり、今後の製品化と普及が期待される。

(3)パッドアンドファン:騒音や排気の影響に配慮が必要。設置距離やハウス規模に応じた設計が重要。

(4)強勢台木:過剰な草勢による異常茎の発生リスクがあり、施肥や環境制御による調整が必要。

技術導入に当たっては、以下のような留意点がある。

(1)細霧冷房:安定した水源の確保が必要。結露による病害リスクがあり、適切な制御方法が求められる。

(2)遮熱フィルム:現在は実証段階であり、今後の製品化と普及が期待される。

(3)パッドアンドファン:騒音や排気の影響に配慮が必要。設置距離やハウス規模に応じた設計が重要。

(4)強勢台木:過剰な草勢による異常茎の発生リスクがあり、施肥や環境制御による調整が必要。

6 高温によって誘発されるトマト果実の障害と対策

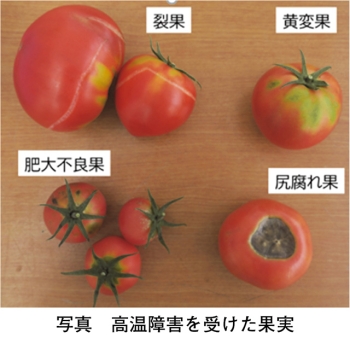

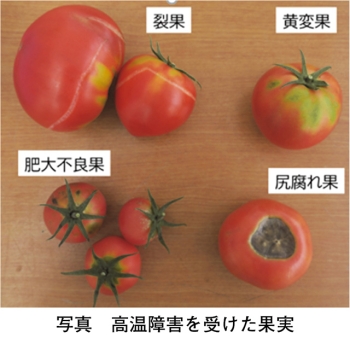

トマトの収量および果実品質の低下を引き起こす高温障害に関しては、数多くの研究報告がなされている。本章では、障害の発生メカニズムと個別の対策について簡単に解説する(写真)。なお、高温障害の発生頻度、発生温度、ならびに具体的な発生状況には品種間差が大きい。

・着果不良・果実肥大不良:トマトの花が受粉・受精すると、植物ホルモンであるオーキシンやジベレリンが合成・分泌され、これらの植物ホルモンが着果や果実の肥大を促進する。高温条件下では、花粉の稔性が低下することなどが一因となり、これらの植物ホルモンが不足して着果不良や肥大不良を引き起こす。開花10日前ごろに、日平均気温が約25℃以上の高温に遭遇すると、着果率が減少することが報告されている9、10)。対策としては、植物ホルモン剤の噴霧、遮熱、夜冷などが考えられる11~13)。

・黄変果:温室内気温の上昇や、果実に直射日光が当たるなど、果実温度の上昇によりリコピンの生合成が抑制されることで発生する2、14、15)。対策としては、遮光・遮熱や細霧冷房などによる温度制御が有効とされる2)。

・裂果:果実肥大期において、湿度の急激な変化、茎葉や果実への強い日射、急激な果実肥大、高湿度などの環境で多発するとの報告がある16~18)。強日射による果皮の硬化、急激な果実の肥大による果皮の裂けなどが発生機構と考えられる。対策としては、遮光・遮熱、昇温抑制、湿度制御、少量多灌水などがある2、19~24)。

・尻腐れ果:果実肥大期に、気温、日長、日射量が急上昇する時期に発生しやすい。水溶性のカルシウム濃度が低い時に発生しやすいことが報告されており、果実のカルシウム要求量に対し、供給量が追いつかないことが原因と考えられている25)。対策としては、遮光・遮熱、昇温抑制、灌水不足の回避、低湿度の回避2)などが挙げられる。

・草勢低下:育苗期や定植期に高温に遭遇すると発生しやすい。高温による新根発生の抑制などにより養水分を十分に吸収することができず、草勢低下につながる26)。対策としては、遮光・遮熱、昇温抑制、根域冷却、強勢台木への接ぎ木などが考えられる7)。

・着果不良・果実肥大不良:トマトの花が受粉・受精すると、植物ホルモンであるオーキシンやジベレリンが合成・分泌され、これらの植物ホルモンが着果や果実の肥大を促進する。高温条件下では、花粉の稔性が低下することなどが一因となり、これらの植物ホルモンが不足して着果不良や肥大不良を引き起こす。開花10日前ごろに、日平均気温が約25℃以上の高温に遭遇すると、着果率が減少することが報告されている9、10)。対策としては、植物ホルモン剤の噴霧、遮熱、夜冷などが考えられる11~13)。

・黄変果:温室内気温の上昇や、果実に直射日光が当たるなど、果実温度の上昇によりリコピンの生合成が抑制されることで発生する2、14、15)。対策としては、遮光・遮熱や細霧冷房などによる温度制御が有効とされる2)。

・裂果:果実肥大期において、湿度の急激な変化、茎葉や果実への強い日射、急激な果実肥大、高湿度などの環境で多発するとの報告がある16~18)。強日射による果皮の硬化、急激な果実の肥大による果皮の裂けなどが発生機構と考えられる。対策としては、遮光・遮熱、昇温抑制、湿度制御、少量多灌水などがある2、19~24)。

・尻腐れ果:果実肥大期に、気温、日長、日射量が急上昇する時期に発生しやすい。水溶性のカルシウム濃度が低い時に発生しやすいことが報告されており、果実のカルシウム要求量に対し、供給量が追いつかないことが原因と考えられている25)。対策としては、遮光・遮熱、昇温抑制、灌水不足の回避、低湿度の回避2)などが挙げられる。

・草勢低下:育苗期や定植期に高温に遭遇すると発生しやすい。高温による新根発生の抑制などにより養水分を十分に吸収することができず、草勢低下につながる26)。対策としては、遮光・遮熱、昇温抑制、根域冷却、強勢台木への接ぎ木などが考えられる7)。

7 おわりに

気候変動の進行に伴い、高温対策は今後ますます重要となっている。高温対策技術は、いずれもトマト生産の周年安定化と農業経営の持続可能性を高めるための有効な手段と言える。しかし、トマトの施設生産における高温対策は、地域や設備、栽培環境などに応じて適した導入技術の選別と、導入技術の費用対効果の精査が求められる。そのためにも、経験と勘によって試行錯誤を繰り返すのではなく、高温による障害発生と対策技術導入後の効果を定量的に評価できるようになることが重要である。近年、施設内環境のモニタリングやデータに基づいた環境制御技術が普及されつつある中、本稿で紹介した高温対策の適切な導入により、施設生産現場の収益向上につながることを期待する。

なお、本研究「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」は、生物系特定産業技術研究支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト)」により実施した。

引用文献

1)中野他. 新たな資材等を組み合わせた低コスト高温対策技術等によるトマトの夏越し栽培体系. 生物系特定産業技術研究支援センター 経営体強化プロジェクト研究成果パンフレット「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」技術体系

2)中野 (編). 2020. 営農に役立つ作型・産地事例・スマート農業 トマトの生産技術. 成文堂新光社.

3)樋江井他. 2015. 愛知県農業総合試験場研究報告, 47: 41–49.

4)伊藤緑・大月裕介. 細霧冷房を利用した効果的な高温抑制技術. 生物系特定産業技術研究支援センター 経営体強化プロジェクト研究成果パンフレット.「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」要素技術

5)定政他. 2019. 根の研究28(3): 43-48

6)定政他. 2020. 根の研究29(4): 77–83

7)安藤. 2021. ミディトマト‘華小町’の夏越し長期どり栽培. 福井県 令和3年度実用化技術 手引きミディトマト夏越し長期どり栽培における強勢台木の効果. 生物系特定産業技術研究支援センター 経営体強化プロジェクト研究成果パンフレット.「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」要素技術

8)高橋他. 2012. 植物環境工学, 24(2): 110–115.

9)佐藤他. 2006. 食と緑の科学, 60: 85–89.

10)大川他. 2007. 園芸学研究, 6(3): 449–454.

11)Sasaki et al., 2005. Japan Agricultural Research Quarterly, 39(2): 135–138.

12)渡遺他. 2014.兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告(農業編), 62: 14–18.

13)河崎・安. 2025. 植物環境工学, 27(3) : 137-143

14)Dumas et al., 2003. Journal of the Science of Food and Agriculture, 83(5): 369–382.

15)Pek et al., 2011. Acta Alimentaria, 40(1): 119–128.

16)渡邊他. 2006. 東京農大農学集報, 50(4): 106–111.

17)鈴木・柳瀬. 2005. 園芸学研究, 4: 75–79.

18)鈴木他. 2009. 園芸学研究, 8(1): 27–33.

19)野村他. 2005. 岐阜県中山間農業技術研究報告書, 5: 11–16.

20)岡崎・太田. 2006. 東北農業研究, 59: 185–186.

21)岩本, 宮本. 2020. 熊本県農業研究センター研究報告, 27: 7–15.

22)川村・信岡. 2020. 平成28年度試験研究主要成果(岡山県), 57–58.

23)佐藤他. 2018. 千葉農林総研研報, 10: 11–18.

24)木村他. 2012. トマト果実の遮光処理による裂果軽減効果. 大分県農林水産研究指導センター研究報告, 2号,p.23-42(2012-03)

25)Ho & White. 2005. Annals of Botany, 95(4), 571–581.

26)中野. 2004. 野菜茶業研究所研究報告, 3: 57–107.

小郷 裕子(おごう ゆうこ)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 主任研究員

【略歴】

2009年 独立行政法人農業生物資源研究所 研究員

2016年 農研機構 次世代作物開発研究センター 主任研究員を経て

2021年から現職

なお、本研究「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」は、生物系特定産業技術研究支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト)」により実施した。

引用文献

1)中野他. 新たな資材等を組み合わせた低コスト高温対策技術等によるトマトの夏越し栽培体系. 生物系特定産業技術研究支援センター 経営体強化プロジェクト研究成果パンフレット「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」技術体系

2)中野 (編). 2020. 営農に役立つ作型・産地事例・スマート農業 トマトの生産技術. 成文堂新光社.

3)樋江井他. 2015. 愛知県農業総合試験場研究報告, 47: 41–49.

4)伊藤緑・大月裕介. 細霧冷房を利用した効果的な高温抑制技術. 生物系特定産業技術研究支援センター 経営体強化プロジェクト研究成果パンフレット.「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」要素技術

5)定政他. 2019. 根の研究28(3): 43-48

6)定政他. 2020. 根の研究29(4): 77–83

7)安藤. 2021. ミディトマト‘華小町’の夏越し長期どり栽培. 福井県 令和3年度実用化技術 手引きミディトマト夏越し長期どり栽培における強勢台木の効果. 生物系特定産業技術研究支援センター 経営体強化プロジェクト研究成果パンフレット.「高温環境等を克服して日本品質を周年安定生産」要素技術

8)高橋他. 2012. 植物環境工学, 24(2): 110–115.

9)佐藤他. 2006. 食と緑の科学, 60: 85–89.

10)大川他. 2007. 園芸学研究, 6(3): 449–454.

11)Sasaki et al., 2005. Japan Agricultural Research Quarterly, 39(2): 135–138.

12)渡遺他. 2014.兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告(農業編), 62: 14–18.

13)河崎・安. 2025. 植物環境工学, 27(3) : 137-143

14)Dumas et al., 2003. Journal of the Science of Food and Agriculture, 83(5): 369–382.

15)Pek et al., 2011. Acta Alimentaria, 40(1): 119–128.

16)渡邊他. 2006. 東京農大農学集報, 50(4): 106–111.

17)鈴木・柳瀬. 2005. 園芸学研究, 4: 75–79.

18)鈴木他. 2009. 園芸学研究, 8(1): 27–33.

19)野村他. 2005. 岐阜県中山間農業技術研究報告書, 5: 11–16.

20)岡崎・太田. 2006. 東北農業研究, 59: 185–186.

21)岩本, 宮本. 2020. 熊本県農業研究センター研究報告, 27: 7–15.

22)川村・信岡. 2020. 平成28年度試験研究主要成果(岡山県), 57–58.

23)佐藤他. 2018. 千葉農林総研研報, 10: 11–18.

24)木村他. 2012. トマト果実の遮光処理による裂果軽減効果. 大分県農林水産研究指導センター研究報告, 2号,p.23-42(2012-03)

25)Ho & White. 2005. Annals of Botany, 95(4), 571–581.

26)中野. 2004. 野菜茶業研究所研究報告, 3: 57–107.

小郷 裕子(おごう ゆうこ)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 主任研究員

【略歴】

2009年 独立行政法人農業生物資源研究所 研究員

2016年 農研機構 次世代作物開発研究センター 主任研究員を経て

2021年から現職