ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 食品製造業者による加工原料野菜の契約取引~株式会社ナガノトマトによるジュース用トマトの生産~

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 教授 木村 彰利

【要約】

加工原料野菜は、生食用とは求められる特性が異なり、専用品種が使用されることもあるため、加工食品製造業者と生産者との間で契約取引により生産されるケースも多い。本稿では、国内における加工原料野菜の生産振興に資するため、長野県の株式会社ナガノトマトを事例として、同社が県内生産者や農協(以下「JA」という)などと行うジュース用トマトの契約取引について調査を行った。

ナガノトマトは「長野方式」と呼ばれる方法によって生産者と栽培契約を結んでおり、これら契約生産者はジュース用トマトを農業経営の中核的な品目とするのではなく、果樹や水稲などと組み合わせた経営を行うものが多く、ジュース用トマトは経営を補完する位置付けとなっていた。また、8月に収穫されるジュース用トマトは秋以降に収穫されるものと比較して販売代金の支払い時期が早いことから、生産者にとって夏場の貴重な収入源ともなっていた。

ナガノトマトは「長野方式」と呼ばれる方法によって生産者と栽培契約を結んでおり、これら契約生産者はジュース用トマトを農業経営の中核的な品目とするのではなく、果樹や水稲などと組み合わせた経営を行うものが多く、ジュース用トマトは経営を補完する位置付けとなっていた。また、8月に収穫されるジュース用トマトは秋以降に収穫されるものと比較して販売代金の支払い時期が早いことから、生産者にとって夏場の貴重な収入源ともなっていた。

1 はじめに

加工食品に用いられる原料野菜には、卸売市場などを流通する生鮮野菜とは異なる品種・品質・規格が求められるだけでなく、それを使用する企業ごとに求めるものが異なることも多い。よって、加工原料野菜の生産・流通の態様はスーパーなどの小売店で販売されている生食用野菜とは異なる。そして、このような特徴もあることから、加工原料野菜の生産・流通は特定の企業と生産者との間でのクローズドな取り引きであるケースも多く、その実態は外部からうかがい知ることが難しいだけでなく、どのようなメリットや課題が存在するのかも知られていない可能性が高い。また、現在使用されている加工原料野菜は輸入品の割合が高いことから、日本農業の振興を図る上での一つの方策として、国内における加工原料野菜の生産拡大も視野に入れておく必要があろう。

このため、本稿においては食品製造業者が行う加工原料野菜の契約生産に関する理解促進を目的として、長野県産にこだわりながら地域の生産者とジュース用トマトの栽培契約を結ぶ株式会社ナガノトマト(以下「ナガノトマト」という)を事例に、加工原料野菜の生産実態と今後の課題について整理したい。

なお、本稿は主として同社調達部農業生産課の北原涼平課長(写真1)へのヒアリングに基づいている。

このため、本稿においては食品製造業者が行う加工原料野菜の契約生産に関する理解促進を目的として、長野県産にこだわりながら地域の生産者とジュース用トマトの栽培契約を結ぶ株式会社ナガノトマト(以下「ナガノトマト」という)を事例に、加工原料野菜の生産実態と今後の課題について整理したい。

なお、本稿は主として同社調達部農業生産課の北原涼平課長(写真1)へのヒアリングに基づいている。

2 ナガノトマトの概要

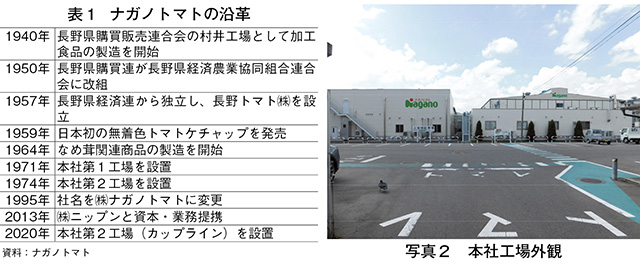

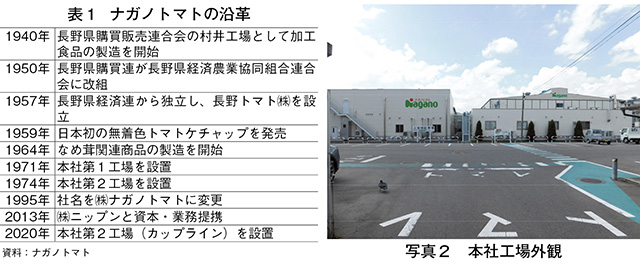

同社は1940年に現在の全農長野県本部の前身である長野県購買販売連合会の村井工場として設立し、比較的早い段階からトマトを加工原料として使用していた(1)。戦後になると当時の主力商品であったジャムに加えてトマトピューレやトマトケチャップを製造し、53年からはトマトケチャップの量産を開始するなど、当時需要が拡大していたトマト加工品に製品のウエイトをシフトさせている。その後、57年に長野県経済連から長野トマト株式会社として分離・独立し、さらに95年に社名を株式会社ナガノトマトに変更し現在に至っている。また、表1で示すように、この間に工場施設などの新設・拡充が行われている(表1、写真2)。

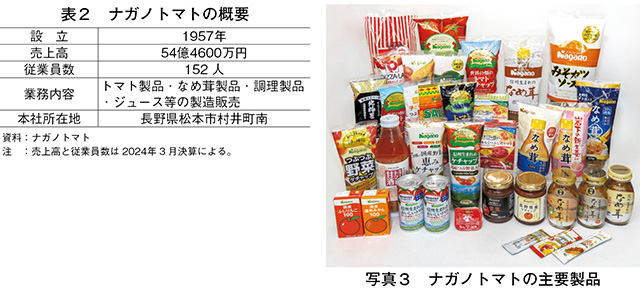

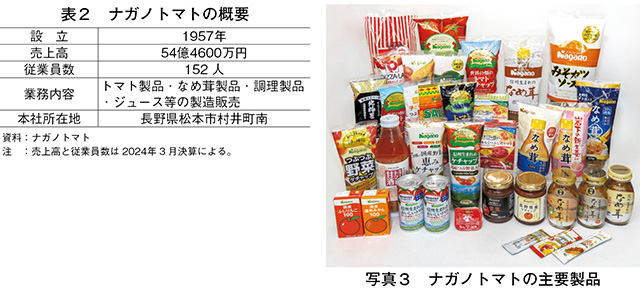

現在のナガノトマトの概要は、表2のとおりである。23年度の年間売上高は54億4600万円であり、主要製品はトマトジュースやトマトケチャップ、トマトピューレなどのトマト加工品やエノキ加工品などとなっている(写真3)。

現在のナガノトマトの概要は、表2のとおりである。23年度の年間売上高は54億4600万円であり、主要製品はトマトジュースやトマトケチャップ、トマトピューレなどのトマト加工品やエノキ加工品などとなっている(写真3)。

3 ジュース用トマトの特徴と「愛果」の開発

(1)ジュース用トマトの特徴

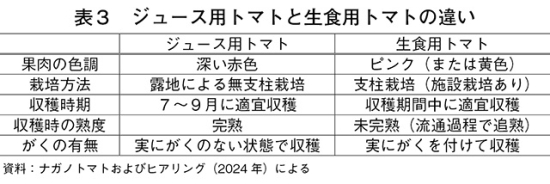

ジュース用のトマトには、生食用とは異なる品目特性が求められるため、加工専用品種が用いられているが、ここでトマト加工品の原料となるジュース用トマトの特徴について確認したい(2)。ジュース用と生食用の特徴を比較したものが表3である。

ジュース用と生食用の最も大きな相違点は色調にあり、生食用は色調が淡く、サラダなどに用いた時においしくみえるよう、赤よりもいくらかピンクがかった色となっている。また、生食用は産地で収穫されてからスーパーなどの店頭に至るまでに時間を要するため、圃場の段階では未完熟な状態で収穫され、その後の流通過程で追熟されたものが小売店で販売されている。さらに、トマトのがくが取れてしまうと商品価値が損なわれることから、収穫後も実にがくを残すため、取れにくいように品種の改良がされている。生食用は実の形状が整い、色むらがないものが求められるため、生育中は圃場に支柱を立ててトマトの枝を支える「有支柱栽培」で栽培されている。

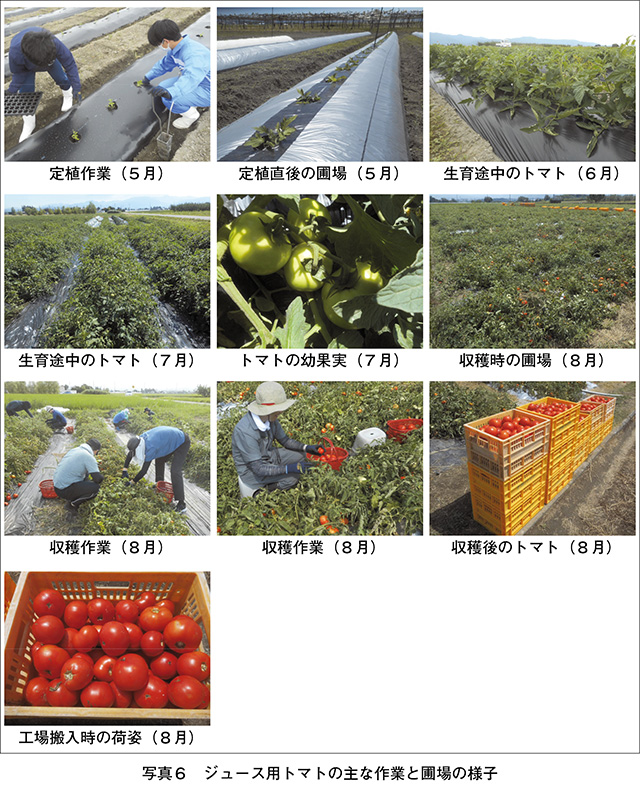

一方、ジュース用は加工後の発色の良さを目的とした品種改良がされており、その果肉は真っ赤に色付く特徴がある。また、圃場で収穫してからあまり時間をおかずに加工場に搬入するため、圃場の段階で完熟状態で収穫される。実にがくがついたものは製造ラインに投入できないため、収穫時にがくが取れる品種が開発されている(写真4)。ジュース用の栽培方法は、生産・収穫作業の省力化を図ることを目的として、圃場に敷いたビニールマルチの上に直接枝を這わせる「無支柱栽培」で栽培されている。

このように、同じトマトであっても、生食用とジュース用とは特性だけでなく栽培方法も大きく異なっていることから、それを原料として用いる加工食品製造業者は生産者と直接的に契約し、クローズドな生産・流通体制の下で原料調達を行う方法が従前から採られている。

(2)ジュース用トマト「愛果」の開発

ナガノトマトでもかつては既存の加工用品種や、生食・加工兼用品種を用いていた(3)。しかし、他社より優位性が高く、独自性のあるトマトジュースを製造したかったことに加えて、生産者が安心して安定的な栽培ができるよう、当時、問題となっていた半身いちょう病(カビによる土壌病害)に対する抵抗性が高く、なおかつ増収が可能な品種の開発が課題となっていた。

このため、同社は78年に試験圃場を設置し、80年にはガラス温室を新設して自社の求める品種の開発を始めた。約10年間の育種期間を経て、88年に最初のオリジナル品種「NT604」の登録を行った。同品種は現在でも同社のジュース用トマトの主力品種となっているが、ジュース原料としての適性が高いことに加えて大玉であるため多収であり、なおかつ耐病性が高いという特徴がある。その後、同社は96年に育種事業の専用部署として、現在まで続くプラント・ラボを設置し、そこで小玉品種の「NT703」、中玉で単収が高い「NT101」「NT517」などを順次開発し、これらの品種は前述の「NT604」と同じく現在まで使用されている。

ナガノトマトが使用するジュース用トマトは「愛果(まなか)」(写真5)と称されているが、これは品種名ではなく、同社が開発したジュース用トマト品種を総称するブランドに該当するものである。生産者による栽培は、これら品種の中から自身に適するものが適宜選択されている。なお、製造に当たっては、いずれの品種でも加工後の品質に差異がないことから、製造ライン投入時は品種にかかわらず同様に扱われている。

同社では製品の品質や生産性を高めるため、独自の品種開発を行い、現在でもその品種は継続的に栽培されている。

ジュース用のトマトには、生食用とは異なる品目特性が求められるため、加工専用品種が用いられているが、ここでトマト加工品の原料となるジュース用トマトの特徴について確認したい(2)。ジュース用と生食用の特徴を比較したものが表3である。

ジュース用と生食用の最も大きな相違点は色調にあり、生食用は色調が淡く、サラダなどに用いた時においしくみえるよう、赤よりもいくらかピンクがかった色となっている。また、生食用は産地で収穫されてからスーパーなどの店頭に至るまでに時間を要するため、圃場の段階では未完熟な状態で収穫され、その後の流通過程で追熟されたものが小売店で販売されている。さらに、トマトのがくが取れてしまうと商品価値が損なわれることから、収穫後も実にがくを残すため、取れにくいように品種の改良がされている。生食用は実の形状が整い、色むらがないものが求められるため、生育中は圃場に支柱を立ててトマトの枝を支える「有支柱栽培」で栽培されている。

一方、ジュース用は加工後の発色の良さを目的とした品種改良がされており、その果肉は真っ赤に色付く特徴がある。また、圃場で収穫してからあまり時間をおかずに加工場に搬入するため、圃場の段階で完熟状態で収穫される。実にがくがついたものは製造ラインに投入できないため、収穫時にがくが取れる品種が開発されている(写真4)。ジュース用の栽培方法は、生産・収穫作業の省力化を図ることを目的として、圃場に敷いたビニールマルチの上に直接枝を這わせる「無支柱栽培」で栽培されている。

このように、同じトマトであっても、生食用とジュース用とは特性だけでなく栽培方法も大きく異なっていることから、それを原料として用いる加工食品製造業者は生産者と直接的に契約し、クローズドな生産・流通体制の下で原料調達を行う方法が従前から採られている。

(2)ジュース用トマト「愛果」の開発

ナガノトマトでもかつては既存の加工用品種や、生食・加工兼用品種を用いていた(3)。しかし、他社より優位性が高く、独自性のあるトマトジュースを製造したかったことに加えて、生産者が安心して安定的な栽培ができるよう、当時、問題となっていた半身いちょう病(カビによる土壌病害)に対する抵抗性が高く、なおかつ増収が可能な品種の開発が課題となっていた。

このため、同社は78年に試験圃場を設置し、80年にはガラス温室を新設して自社の求める品種の開発を始めた。約10年間の育種期間を経て、88年に最初のオリジナル品種「NT604」の登録を行った。同品種は現在でも同社のジュース用トマトの主力品種となっているが、ジュース原料としての適性が高いことに加えて大玉であるため多収であり、なおかつ耐病性が高いという特徴がある。その後、同社は96年に育種事業の専用部署として、現在まで続くプラント・ラボを設置し、そこで小玉品種の「NT703」、中玉で単収が高い「NT101」「NT517」などを順次開発し、これらの品種は前述の「NT604」と同じく現在まで使用されている。

ナガノトマトが使用するジュース用トマトは「愛果(まなか)」(写真5)と称されているが、これは品種名ではなく、同社が開発したジュース用トマト品種を総称するブランドに該当するものである。生産者による栽培は、これら品種の中から自身に適するものが適宜選択されている。なお、製造に当たっては、いずれの品種でも加工後の品質に差異がないことから、製造ライン投入時は品種にかかわらず同様に扱われている。

同社では製品の品質や生産性を高めるため、独自の品種開発を行い、現在でもその品種は継続的に栽培されている。

4 ジュース用トマトの契約取引

(1)ジュース用トマトの生産と長野方式

前述のようにジュース用トマトの特性は生食用と大きく異なることから、製造業者と生産者との間で広く契約取引が行われるという特徴がある。特に長野県では、「長野方式」と呼ばれる方法によってジュース用トマトの契約取引が行われている。

長野方式とは、全農長野県本部と製造業者との間で取り交わされた原料用農産物の一括購入契約である。具体的には、生産者が加工原料農産物を作付けするに先立って、1)加工食品製造業者と全農長野県本部およびJAの3者間で、それぞれの役割分担を踏まえた契約を締結する2)契約面積や取引価格は、全農長野県本部と加工食品製造業者とで取り決める3)ジュース用トマトの栽培は、加工食品製造業者がJAと連携しながら生産者に技術指導を行う-というものである。これにより、ナガノトマトはJAと緊密な関係構築が可能となるだけでなく、後述するように技術指導が有効に機能していると考えられる。

ナガノトマトにおける長野方式の導入は、長野県経済連から独立した57年からとされており、その後、同方式による契約取引は、同社を含め長野県内に生産拠点を置く6社のトマト加工品製造業者において現在に至るまで採用されている。

(2)契約生産者の概要

24年現在、ナガノトマトのジュース用トマトの生産者数は91人であり、これらはJAあづみ、JA松本ハイランドおよびJA洗馬の管轄区域内に所在する(4)。契約生産の条件は、生産者が特定のJAに所属することだけでなく、長野県内で栽培することも求められている。同社の契約面積は総計で1800アールであることから、1人当たりの平均作付面積は19.8アールとなるが、個別の生産規模で見ると最小は1アール、最大では328アールとなっており、規模はまちまちである。ナガノトマトが想定する適正規模は、夫婦2人で10アールとのことである(5)。

これら生産者は、その管轄区域の広さの影響もあって、91人中74人がJA松本ハイランドの組合員である。それ以外ではJAあずみが14人、JA洗馬が3人である。生産者の経営形態は基本的に個人であるが、法人経営も4者含まれており、前述の最大規模の生産者も法人である。

このようにジュース用トマトの契約生産者の栽培規模は決して大きいとは言えないこともあり、生産者はトマトのみでなく、多くの場合、他品目と組み合わせた経営を行っている。具体的には、大規模生産者は地域の基幹作物であるりんごなどの果樹栽培とジュース用トマト、水稲とジュース用トマトを組み合わせるパターンが多く、中小規模生産者でもスイートコーンや野沢菜など複数の品目を組み合わせて栽培している。

契約生産者は、会社勤めを定年退職した人などが新規に参入してくるケースがあるものの、高齢化により廃業する人が毎年いるため、生産者数は毎年10%程度の減少で推移している。

(3)ジュース用トマトの契約内容

全農長野県本部との間で決められた契約面積に基づき、作付けに先立ってナガノトマトと契約生産者との間では、JAを介して面積契約が締結されている。その段階ですでに収穫時の納品価格が決定されており、価格は年に1回、全農長野県本部と県内6社のトマト加工品製造業者との間で取り決めた統一価格となっている(6)。この価格は、契約生産者の生産コストや再生産価格などを踏まえながら決定している。

生産者に対する栽培指導は長野方式のとおり、JAの営農指導員とナガノトマトの担当者とが連携しながら行っている。中でも愛果に関しては、ナガノトマトのオリジナルブランドであることから、栽培指導の上で同社が果たす役割は大きい。契約生産者に対する栽培講習会は同社が開催しており、栽培スケジュールや各時期における栽培管理・作業内容について取りまとめたマニュアルを配布することにより、栽培技術の統一・向上が図られている。JAは主として農薬の管理や防除歴などに関する指導を担当するなど、役割が分担されている(7)。これらのサポートにより、ジュース用トマトの栽培経験がない生産者でも比較的容易に参入が可能である。

(4)ジュース用トマトの生産・出荷方法

ジュース用トマトの種子はナガノトマトが管理しており、同社が保有する原種を交配することで得られたF1種子を契約生産者またはJAに提供している。育苗は生産者またはJAの育苗センターで行われており、後者の場合は育苗後に生産者に引き渡される。

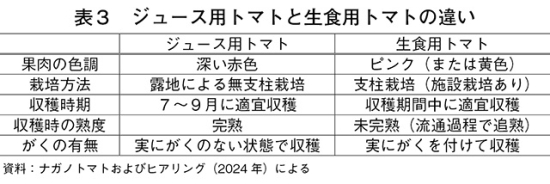

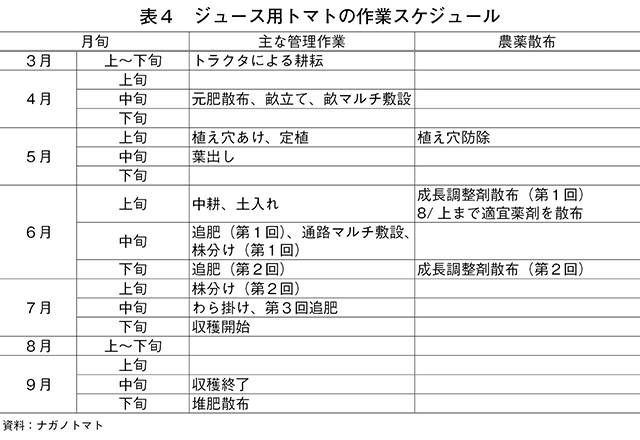

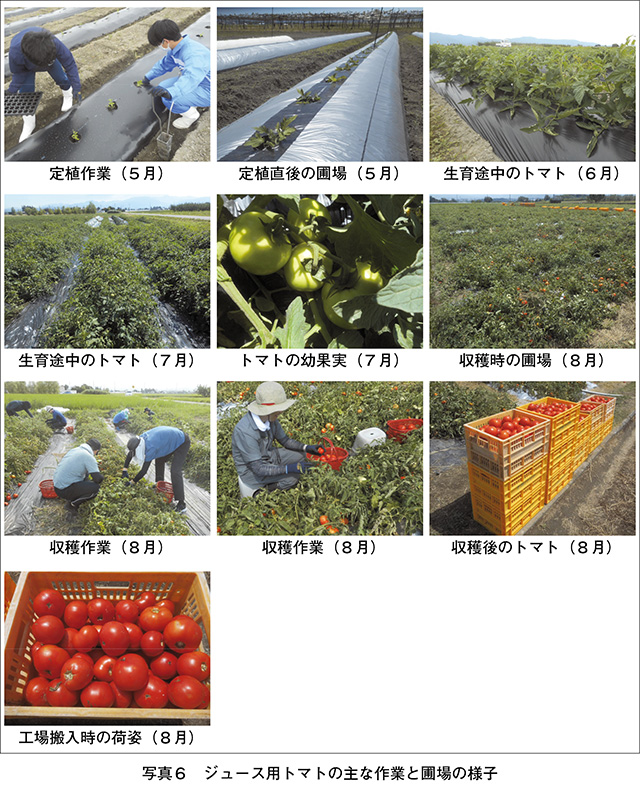

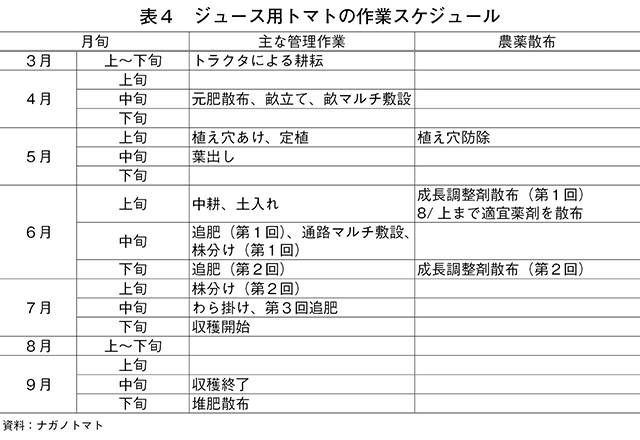

主要品種であるNT604の生産者の作業スケジュールは、表4の通りで生食用と比較して大幅に粗放的とは言えないため、高齢な生産者などにとって規模拡大は難しい(写真6)。

収穫作業は、7月下旬から9月中旬にかけて、赤くなったトマトから順次行われる。収穫が長期間にわたるのは、生産者の作業の集中を避け、時期をずらしながら複数回にわたって行うためである。収穫後は生産者により選別され、ナガノトマトから貸与されたプラスチックコンテナに20キログラムずつ詰められている。トマト加工品製造業者によっては、ジュース用トマトの収穫作業を機械で行っているが、現在のところナガノトマトでは手収穫である。収穫機を用いると1日当たり15アールを処理できるが、収穫機は一台2000万円であることから、零細な契約生産者には導入が難しい。

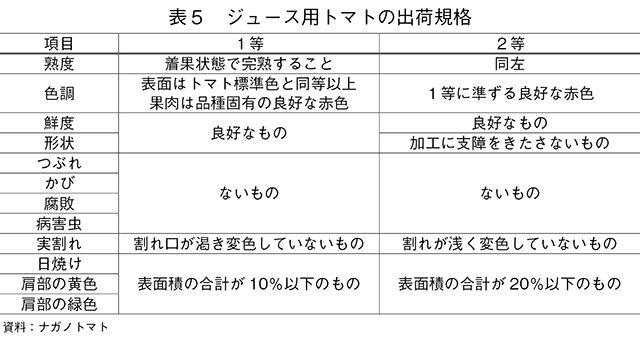

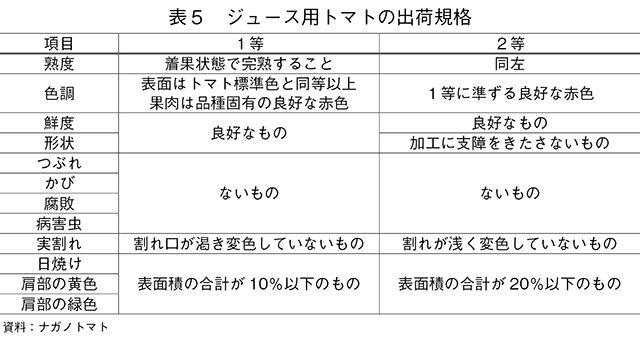

選別の基準となるジュース用トマトの標準出荷規格は、表5の通りである。なお、表では示していないが、出荷規格にある熟度、色調、鮮度などの項目は詳細な基準が作成され、選別はそれに基づいて行われている。収穫後は生産者がコンテナで指定のJA集荷所に持ち込み、その後、ナガノトマトが委託工場に搬入し、加工される。

(5)ジュース用トマトの収益性と生産者の経営上の位置付け

ジュース用トマトの収益性は、JA松本ハイランドの試算によれば、10アール当たり6500キログラムを収穫した場合の売り上げ目標は37万円であり、(8)10アール当たり17万円とされている生産経費を差し引くと、同粗利益は20万円程度とされている(9)。同試算をナガノトマトの契約生産者の平均作付面積(19.8アール)に当てはめた場合、生産者の手取りはおおよそ40万円、最大規模の生産法人(328アール)でも700万円程度と考えられる。

以上から、契約生産者においてジュース用トマトの生産は経営の中核となるものではなく、それ以外の主要品目を補完するものとして位置付けられている可能性が高い。また、前述のように契約生産者の多くは果樹や水稲などの作物と組み合わせた経営を行っており、これらの作物の多くは収穫期が秋以降となるため、それまで現金収入が得られない。一方、ジュース用トマトは夏季期に収穫し、出荷後は比較的速やかに代金が支払われることから、生産者にとってトマト栽培はその間のつなぎ資金を得る手段になっている。このため、生産者の夏場の収入源として重要な位置付けとなっていると考えられる(10)。

前述のようにジュース用トマトの特性は生食用と大きく異なることから、製造業者と生産者との間で広く契約取引が行われるという特徴がある。特に長野県では、「長野方式」と呼ばれる方法によってジュース用トマトの契約取引が行われている。

長野方式とは、全農長野県本部と製造業者との間で取り交わされた原料用農産物の一括購入契約である。具体的には、生産者が加工原料農産物を作付けするに先立って、1)加工食品製造業者と全農長野県本部およびJAの3者間で、それぞれの役割分担を踏まえた契約を締結する2)契約面積や取引価格は、全農長野県本部と加工食品製造業者とで取り決める3)ジュース用トマトの栽培は、加工食品製造業者がJAと連携しながら生産者に技術指導を行う-というものである。これにより、ナガノトマトはJAと緊密な関係構築が可能となるだけでなく、後述するように技術指導が有効に機能していると考えられる。

ナガノトマトにおける長野方式の導入は、長野県経済連から独立した57年からとされており、その後、同方式による契約取引は、同社を含め長野県内に生産拠点を置く6社のトマト加工品製造業者において現在に至るまで採用されている。

(2)契約生産者の概要

24年現在、ナガノトマトのジュース用トマトの生産者数は91人であり、これらはJAあづみ、JA松本ハイランドおよびJA洗馬の管轄区域内に所在する(4)。契約生産の条件は、生産者が特定のJAに所属することだけでなく、長野県内で栽培することも求められている。同社の契約面積は総計で1800アールであることから、1人当たりの平均作付面積は19.8アールとなるが、個別の生産規模で見ると最小は1アール、最大では328アールとなっており、規模はまちまちである。ナガノトマトが想定する適正規模は、夫婦2人で10アールとのことである(5)。

これら生産者は、その管轄区域の広さの影響もあって、91人中74人がJA松本ハイランドの組合員である。それ以外ではJAあずみが14人、JA洗馬が3人である。生産者の経営形態は基本的に個人であるが、法人経営も4者含まれており、前述の最大規模の生産者も法人である。

このようにジュース用トマトの契約生産者の栽培規模は決して大きいとは言えないこともあり、生産者はトマトのみでなく、多くの場合、他品目と組み合わせた経営を行っている。具体的には、大規模生産者は地域の基幹作物であるりんごなどの果樹栽培とジュース用トマト、水稲とジュース用トマトを組み合わせるパターンが多く、中小規模生産者でもスイートコーンや野沢菜など複数の品目を組み合わせて栽培している。

契約生産者は、会社勤めを定年退職した人などが新規に参入してくるケースがあるものの、高齢化により廃業する人が毎年いるため、生産者数は毎年10%程度の減少で推移している。

(3)ジュース用トマトの契約内容

全農長野県本部との間で決められた契約面積に基づき、作付けに先立ってナガノトマトと契約生産者との間では、JAを介して面積契約が締結されている。その段階ですでに収穫時の納品価格が決定されており、価格は年に1回、全農長野県本部と県内6社のトマト加工品製造業者との間で取り決めた統一価格となっている(6)。この価格は、契約生産者の生産コストや再生産価格などを踏まえながら決定している。

生産者に対する栽培指導は長野方式のとおり、JAの営農指導員とナガノトマトの担当者とが連携しながら行っている。中でも愛果に関しては、ナガノトマトのオリジナルブランドであることから、栽培指導の上で同社が果たす役割は大きい。契約生産者に対する栽培講習会は同社が開催しており、栽培スケジュールや各時期における栽培管理・作業内容について取りまとめたマニュアルを配布することにより、栽培技術の統一・向上が図られている。JAは主として農薬の管理や防除歴などに関する指導を担当するなど、役割が分担されている(7)。これらのサポートにより、ジュース用トマトの栽培経験がない生産者でも比較的容易に参入が可能である。

(4)ジュース用トマトの生産・出荷方法

ジュース用トマトの種子はナガノトマトが管理しており、同社が保有する原種を交配することで得られたF1種子を契約生産者またはJAに提供している。育苗は生産者またはJAの育苗センターで行われており、後者の場合は育苗後に生産者に引き渡される。

主要品種であるNT604の生産者の作業スケジュールは、表4の通りで生食用と比較して大幅に粗放的とは言えないため、高齢な生産者などにとって規模拡大は難しい(写真6)。

収穫作業は、7月下旬から9月中旬にかけて、赤くなったトマトから順次行われる。収穫が長期間にわたるのは、生産者の作業の集中を避け、時期をずらしながら複数回にわたって行うためである。収穫後は生産者により選別され、ナガノトマトから貸与されたプラスチックコンテナに20キログラムずつ詰められている。トマト加工品製造業者によっては、ジュース用トマトの収穫作業を機械で行っているが、現在のところナガノトマトでは手収穫である。収穫機を用いると1日当たり15アールを処理できるが、収穫機は一台2000万円であることから、零細な契約生産者には導入が難しい。

選別の基準となるジュース用トマトの標準出荷規格は、表5の通りである。なお、表では示していないが、出荷規格にある熟度、色調、鮮度などの項目は詳細な基準が作成され、選別はそれに基づいて行われている。収穫後は生産者がコンテナで指定のJA集荷所に持ち込み、その後、ナガノトマトが委託工場に搬入し、加工される。

(5)ジュース用トマトの収益性と生産者の経営上の位置付け

ジュース用トマトの収益性は、JA松本ハイランドの試算によれば、10アール当たり6500キログラムを収穫した場合の売り上げ目標は37万円であり、(8)10アール当たり17万円とされている生産経費を差し引くと、同粗利益は20万円程度とされている(9)。同試算をナガノトマトの契約生産者の平均作付面積(19.8アール)に当てはめた場合、生産者の手取りはおおよそ40万円、最大規模の生産法人(328アール)でも700万円程度と考えられる。

以上から、契約生産者においてジュース用トマトの生産は経営の中核となるものではなく、それ以外の主要品目を補完するものとして位置付けられている可能性が高い。また、前述のように契約生産者の多くは果樹や水稲などの作物と組み合わせた経営を行っており、これらの作物の多くは収穫期が秋以降となるため、それまで現金収入が得られない。一方、ジュース用トマトは夏季期に収穫し、出荷後は比較的速やかに代金が支払われることから、生産者にとってトマト栽培はその間のつなぎ資金を得る手段になっている。このため、生産者の夏場の収入源として重要な位置付けとなっていると考えられる(10)。

5 トマト加工品の製造工程と「愛果」を用いた製品

(1)トマトジュースの製造工程

ナガノトマトは自社工場でトマト加工品などの製造を行うだけでなく、製造ラインの都合上、長野県内の加工食品製造業者に一部の業務を委託している。自社工場ではトマトピューレ、トマトケチャップおよび調味ソース類の製造を行っており、トマトジュースをはじめとするジュース類は外部業者に加工委託している。

同社が加工を委託する製造業者では、収穫後、工場に搬入されたジュース用トマトを洗浄し、その後、トリミングにより異物や不良果実を取り除いてから製造ラインに投入する。ラインでは破砕・搾汁工程を経た後、殺菌処理を行った上で充填・巻締機により容器に詰められる。また、出荷までの間には内容量や密封不良のチェックが行われ、合格した製品のみが出荷される。

(2)愛果を用いた製品

ナガノトマトは自社製品の原料全量が長野県産トマトではなく、加工原料として輸入トマトも併用している(11)。原料トマトの中でも長野県産は希少性が高く、同社の製品ラインナップの中でも、差別化商品に位置付けているトマトジュースやトマトケチャップに用いている。

長野県産の愛果を使用した製品は、トマトジュースでは「信州生まれのおいしいトマト」、ケチャップ類では「旬の味わいトマトケチャップ愛果」「信州生まれのケチャップ」などがあり、長野県産トマト使用品であること自体が商品ブランドとなっている(写真7)。

ナガノトマトは自社工場でトマト加工品などの製造を行うだけでなく、製造ラインの都合上、長野県内の加工食品製造業者に一部の業務を委託している。自社工場ではトマトピューレ、トマトケチャップおよび調味ソース類の製造を行っており、トマトジュースをはじめとするジュース類は外部業者に加工委託している。

同社が加工を委託する製造業者では、収穫後、工場に搬入されたジュース用トマトを洗浄し、その後、トリミングにより異物や不良果実を取り除いてから製造ラインに投入する。ラインでは破砕・搾汁工程を経た後、殺菌処理を行った上で充填・巻締機により容器に詰められる。また、出荷までの間には内容量や密封不良のチェックが行われ、合格した製品のみが出荷される。

(2)愛果を用いた製品

ナガノトマトは自社製品の原料全量が長野県産トマトではなく、加工原料として輸入トマトも併用している(11)。原料トマトの中でも長野県産は希少性が高く、同社の製品ラインナップの中でも、差別化商品に位置付けているトマトジュースやトマトケチャップに用いている。

長野県産の愛果を使用した製品は、トマトジュースでは「信州生まれのおいしいトマト」、ケチャップ類では「旬の味わいトマトケチャップ愛果」「信州生まれのケチャップ」などがあり、長野県産トマト使用品であること自体が商品ブランドとなっている(写真7)。

6 今後の課題

本稿では、ナガノトマトを事例として、県内生産者との間で行うジュース用トマトの契約取引の概要や生産された原料トマトを用いた加工食品の製造について報告した。同社はこのような取り組みを通じて、生食用とは異なる品目特性が求められ、なおかつ一般的な市場流通などでは調達できないジュース用トマトを安定的に確保していた。また、同社は自社でジュース用トマトの専用品種を開発、育種し、それを原料として使用することでオリジナリティが高く、消費者に対する訴求力の高いブランド商品の製造を行っていた。

契約生産者にとってジュース用トマトは、他の品目と比較して栽培期間が限定的で生産量が限られることや生産者の高齢化などにより、農業経営における中核的な品目とはならないものの、他の基幹品目と組み合わせることで、農業経営を補完するものとして位置付けられていた。特に、長野県の中信地方では秋以降に収穫される品目が多い中で、ジュース用トマトの栽培は夏場の現金収入につながることから、農業経営におけるつなぎ資金の獲得手段という意義もある。

同社の契約生産者は高齢化などにより減少傾向で推移しており、個別生産者の規模拡大が進んではいるものの、将来的に課題が多い。このため同社は、作業効率の向上と規模拡大の促進を目的として、生産者に対する収穫機の貸与を検討している。また、生産者の新規参入を図るため、ジュース用トマトの出荷ケース代金や集荷所から工場までの輸送費は不要であるなどのコスト面のメリットをアピールするとともに、マルチ張りに用いる作業機を貸与するなどの取り組みも行っている。さらに、地域のJAとは、生産者に対する技術指導や新規参入の働きかけなどの面でより協調を深めていきたいとしている。このような取り組みを通じて、ナガノトマトは、ジュース用トマトの既存生産者の規模拡大や新規契約者の確保などを目指している。

謝辞:ナガノトマトへの訪問に際しては、同社管理部の桑原くみ子取締役にご高配いただいた。また、ヒアリングの実施に当たっては、同社調達部農業生産課の北原涼平課長にご協力いただいた。ここにおいて感謝申し上げます。

注釈

(1)長野県購販連によるトマト加工品の製造開始時期は『株式会社ナガノトマト50年史』(2007年)にも明記されておらず、詳細は不明である。

(2)加工食品向けのトマトは一般的には「加工原料トマト」と呼称されるが、ナガノトマトでは「ジュース用トマト」という用語が使われていることから、本稿においても同用語を使用する。

(3)生食・加工兼用品種を導入する前は生食用品種を使用していたが、現在のジュース用品種と比較して色調が淡く、原料としての適性が低かったとのことである。

(4)長野県内でジュース用トマトの契約取引を行う6社の食品加工業者は、取り引きするJAがそれぞれ固定しており、ナガノトマトは本文中に記した三つのJAが該当する。

(5)ジュース用トマトを10アール作付けした場合、生産者により異なるものの収穫に要する日数はおおよそ20日/年となる。また、収穫量を8000kg/10aと仮定した場合、20キログラムのプラスチックコンテナが年間400ケース圃場から搬出されることになる。ナガノトマトが夫婦2人で10アールを適正規模とした背景には、契約生産者の高齢化も存在していると思われる。

(6)ジュース用トマトの契約価格は非公開である。

(7)農薬使用記録は作業を行うごとに生産者が記帳しており、同記録は5年間保管されている。

(8)ジュース用トマトの収益性については、JA松本ハイランドのホームページ「ジュース用トマト新規生産者募集(https://www.ja-m.iijan.or.jp/agri/wanted/000307.html)」による。

(9)ジュース用トマトの生産経費は種苗、農薬、肥料、ビニールマルチの購入費などが挙げられる。

(10)ジュース用トマトの販売代金はナガノトマトが契約生産者に直接支払うのではなく、同社が全農長野県本部に支払ったものがJA経由で生産者の口座に振り込まれる。

(11)ナガノトマトは海外で生産されたジュース用トマトについても農薬や薬剤などの確認、異物対策、収穫時の現地立ち会いを実施することを通じて製品の安全・安心の確保を図っている。

契約生産者にとってジュース用トマトは、他の品目と比較して栽培期間が限定的で生産量が限られることや生産者の高齢化などにより、農業経営における中核的な品目とはならないものの、他の基幹品目と組み合わせることで、農業経営を補完するものとして位置付けられていた。特に、長野県の中信地方では秋以降に収穫される品目が多い中で、ジュース用トマトの栽培は夏場の現金収入につながることから、農業経営におけるつなぎ資金の獲得手段という意義もある。

同社の契約生産者は高齢化などにより減少傾向で推移しており、個別生産者の規模拡大が進んではいるものの、将来的に課題が多い。このため同社は、作業効率の向上と規模拡大の促進を目的として、生産者に対する収穫機の貸与を検討している。また、生産者の新規参入を図るため、ジュース用トマトの出荷ケース代金や集荷所から工場までの輸送費は不要であるなどのコスト面のメリットをアピールするとともに、マルチ張りに用いる作業機を貸与するなどの取り組みも行っている。さらに、地域のJAとは、生産者に対する技術指導や新規参入の働きかけなどの面でより協調を深めていきたいとしている。このような取り組みを通じて、ナガノトマトは、ジュース用トマトの既存生産者の規模拡大や新規契約者の確保などを目指している。

謝辞:ナガノトマトへの訪問に際しては、同社管理部の桑原くみ子取締役にご高配いただいた。また、ヒアリングの実施に当たっては、同社調達部農業生産課の北原涼平課長にご協力いただいた。ここにおいて感謝申し上げます。

注釈

(1)長野県購販連によるトマト加工品の製造開始時期は『株式会社ナガノトマト50年史』(2007年)にも明記されておらず、詳細は不明である。

(2)加工食品向けのトマトは一般的には「加工原料トマト」と呼称されるが、ナガノトマトでは「ジュース用トマト」という用語が使われていることから、本稿においても同用語を使用する。

(3)生食・加工兼用品種を導入する前は生食用品種を使用していたが、現在のジュース用品種と比較して色調が淡く、原料としての適性が低かったとのことである。

(4)長野県内でジュース用トマトの契約取引を行う6社の食品加工業者は、取り引きするJAがそれぞれ固定しており、ナガノトマトは本文中に記した三つのJAが該当する。

(5)ジュース用トマトを10アール作付けした場合、生産者により異なるものの収穫に要する日数はおおよそ20日/年となる。また、収穫量を8000kg/10aと仮定した場合、20キログラムのプラスチックコンテナが年間400ケース圃場から搬出されることになる。ナガノトマトが夫婦2人で10アールを適正規模とした背景には、契約生産者の高齢化も存在していると思われる。

(6)ジュース用トマトの契約価格は非公開である。

(7)農薬使用記録は作業を行うごとに生産者が記帳しており、同記録は5年間保管されている。

(8)ジュース用トマトの収益性については、JA松本ハイランドのホームページ「ジュース用トマト新規生産者募集(https://www.ja-m.iijan.or.jp/agri/wanted/000307.html)」による。

(9)ジュース用トマトの生産経費は種苗、農薬、肥料、ビニールマルチの購入費などが挙げられる。

(10)ジュース用トマトの販売代金はナガノトマトが契約生産者に直接支払うのではなく、同社が全農長野県本部に支払ったものがJA経由で生産者の口座に振り込まれる。

(11)ナガノトマトは海外で生産されたジュース用トマトについても農薬や薬剤などの確認、異物対策、収穫時の現地立ち会いを実施することを通じて製品の安全・安心の確保を図っている。