ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 宮崎県における加工・業務用野菜生産法人と冷凍野菜製造事業者の取り組み~有限会社丸忠園芸組合と株式会社綾・野菜加工館~

鹿児島事務所 佐原 直樹

【要約】

宮崎県において、加工・業務用ほうれんそうを生産する有限会社丸忠園芸組合は、経営難に陥った冷凍野菜加工工場を買い取り、株式会社綾・野菜加工館を設立した。本稿では、品質にこだわった加工・業務用野菜を生産する農業法人と、それを原料として冷凍野菜に加工する製造事業者の連携により、高品質な国産冷凍野菜を安定的に消費者に供給する取り組みについて報告する。

1 はじめに

わが国では、家族構成や生活様式などの変化に伴い、加工・業務用野菜の需要が拡大してきた。食の外部化や簡便化志向の高まりを背景として、今後も加工・業務用野菜の需要は拡大すると見込まれている。

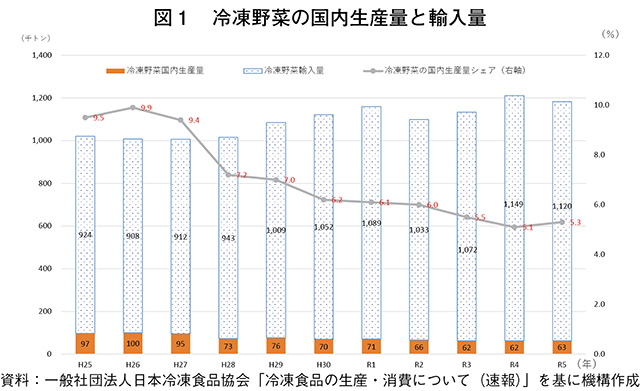

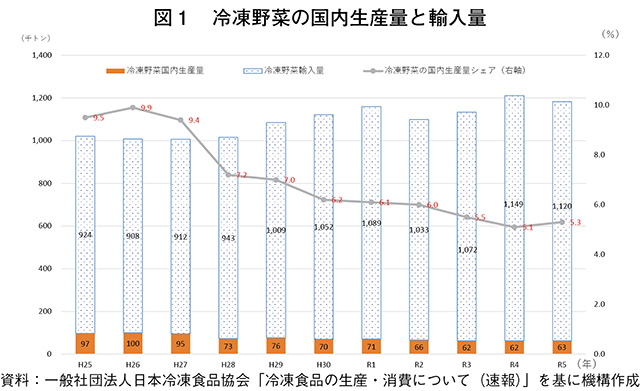

しかし、加工・業務用野菜への高い需要がある一方で、課題もある。冷凍野菜は、生鮮野菜に比べ長期間保存が利くことから、安価な海外からの輸入のシェアが大きく、これに依存する傾向にある。冷凍野菜の国内生産量と輸入量の合計は平成25年の約100万トンであったが、10年後の令和5年には約120万トンとなり、冷凍野菜の需要が増加している。一方、国内生産量のシェアを見ると、平成25年の約10%から、令和5年にはほぼ半分の5%程度となっており、冷凍野菜の需要が増加する中、その供給は輸入冷凍野菜に頼っている状況である(図1)。

冷凍野菜などの加工・業務用野菜を輸入に依存する状況は、世界的な異常気象による収穫量の減少や円安による輸入コストの増大などのリスクを含んでいることから、農林水産省では加工・業務用野菜を中心に国産野菜の生産、供給に関わる事業者の経営安定化などを通して、国産野菜の活用拡大を図るために「国産野菜シェア奪還プロジェクト」を令和6年4月に立ち上げた。このプロジェクトを推進するため国産野菜の生産から販売までに携わるサプライチェーンの各事業者が参画し、具体的取り組みの実施を目的とした「国産野菜シェア奪還プロジェクト推進協議会」が設立された。

加工・業務用野菜の国産シェアを拡大するためには、サプライチェーン各事業者の協業が重要であることから、本稿では、宮崎県内で、ほうれんそうなどの加工・業務用野菜を生産する有限会社丸忠園芸組合(以下「丸忠園芸組合」という)と、その関連会社で冷凍野菜を製造する株式会社綾・野菜加工館(以下「綾・野菜加工館」という)の事例を紹介する。

しかし、加工・業務用野菜への高い需要がある一方で、課題もある。冷凍野菜は、生鮮野菜に比べ長期間保存が利くことから、安価な海外からの輸入のシェアが大きく、これに依存する傾向にある。冷凍野菜の国内生産量と輸入量の合計は平成25年の約100万トンであったが、10年後の令和5年には約120万トンとなり、冷凍野菜の需要が増加している。一方、国内生産量のシェアを見ると、平成25年の約10%から、令和5年にはほぼ半分の5%程度となっており、冷凍野菜の需要が増加する中、その供給は輸入冷凍野菜に頼っている状況である(図1)。

冷凍野菜などの加工・業務用野菜を輸入に依存する状況は、世界的な異常気象による収穫量の減少や円安による輸入コストの増大などのリスクを含んでいることから、農林水産省では加工・業務用野菜を中心に国産野菜の生産、供給に関わる事業者の経営安定化などを通して、国産野菜の活用拡大を図るために「国産野菜シェア奪還プロジェクト」を令和6年4月に立ち上げた。このプロジェクトを推進するため国産野菜の生産から販売までに携わるサプライチェーンの各事業者が参画し、具体的取り組みの実施を目的とした「国産野菜シェア奪還プロジェクト推進協議会」が設立された。

加工・業務用野菜の国産シェアを拡大するためには、サプライチェーン各事業者の協業が重要であることから、本稿では、宮崎県内で、ほうれんそうなどの加工・業務用野菜を生産する有限会社丸忠園芸組合(以下「丸忠園芸組合」という)と、その関連会社で冷凍野菜を製造する株式会社綾・野菜加工館(以下「綾・野菜加工館」という)の事例を紹介する。

2 丸忠園芸組合と綾・野菜加工館の概要

(1)丸忠園芸組合について

丸忠園芸組合は、野菜の自社生産と、契約農家に対し生産委託を行う農業法人である。

丸忠園芸組合のある小林市は、宮崎県の南西部に位置し、夏は暑く、冬は冷え込む内陸型の温暖多雨地域で、年間の平均気温は約16度である。市の南西部には、霧島連山がそびえ、麓の豊かな水資源が産業や生活を支えている。

同市の令和5年度の野菜全体の作付面積1330ヘクタールのうちほうれんそうが437ヘクタールと約3割を占め、このうち、加工向けほうれんそうは426ヘクタールとその大半を占めている。収穫量は7714トンで(注1、2)同市にとって加工・業務用ほうれんそうが重要な農作物であることがうかがえる。

丸忠園芸組合は、昭和43年に税所篤朗氏をはじめとする市内の7戸の生産者によって結成され、当時は主にメロンとだいこんを生産していた。メロンはバブル期に高値で取り引きされていたが、バブル崩壊後に方針を転換し、当時の消費者の健康志向の高まりによるニーズに応えるため、加工・業務用ほうれんそうの生産を開始し、隣接するえびの市の加工工場に出荷していた。平成26年には、農畜産業振興機構の加工・業務用野菜生産基盤強化事業の支援を受け、ほうれんそうの生産と流通の構造改革に取り組み、長期的かつ安定的な出荷体制を構築した。

現在は、主力のほうれんそう以外に、こまつな、ごぼう、さといもなどを約40戸の契約農家と合わせて30ヘクタールほど作付けしている。年間の野菜生産量は約2500トンで、そのうち1900トンを綾・野菜加工館に出荷し、残りを熊本県内の加工工場や生協などに出荷している。

注1:小林市「2023(令和5)年度版小林市統計書」参照。

注2:宮崎県「市町村集計による野菜・花き生産出荷実績並びに計画 令和6年4月」参照。

(2)綾・野菜加工館について

綾・野菜加工館(写真1)は、宮崎県東諸県郡綾町にある冷凍野菜加工製造事業者である。

綾町は、宮崎県のほぼ中央部、宮崎市街から北西に約20キロメートルの場所に位置し、西は丸忠園芸組合のある小林市に接している(図2)。

綾・野菜加工館は、経営難だった冷凍加工工場の経営権を当時の丸忠園芸組合代表の税所篤朗氏らが取得する形で、丸忠園芸組合の関連会社として平成18年12月に設立された。

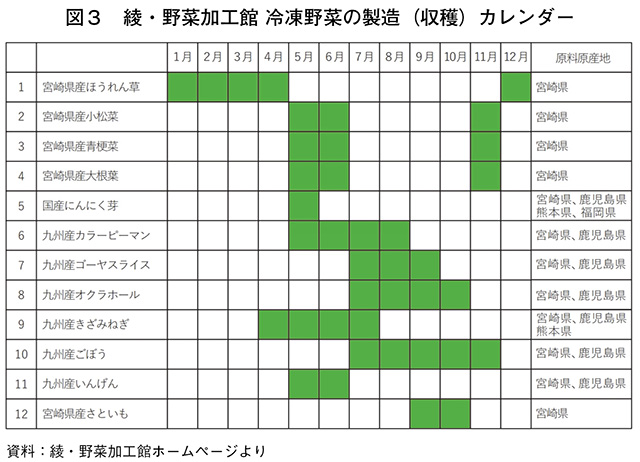

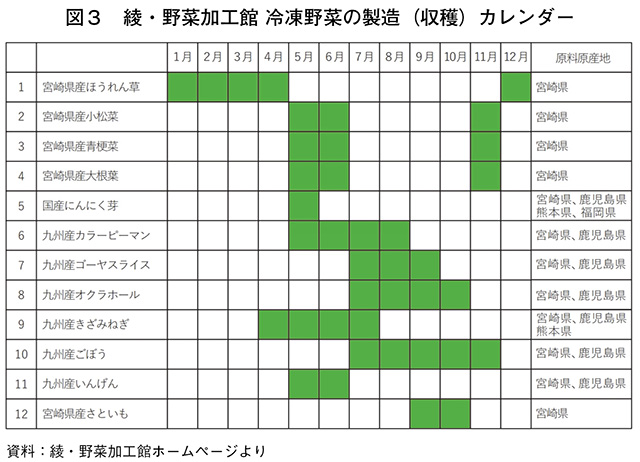

綾・野菜加工館は、主力の冷凍ほうれんそう年間約1000トンを含め、冷凍ごぼうや冷凍きざみねぎ、冷凍こまつななど約十数種類の冷凍野菜を全体で年間約1700トン製造、販売している(図3)。工場には、パートタイマーを含む約60人の従業員がおり、洗浄、製造、梱包、品質管理の作業工程ごとの部門に分かれて配置されている。

昨今の人手不足の中、近隣の福祉施設からの相談を受けて数人の障がい者雇用を開始し適性に応じた作業工程に配置することで各人の能力を生かし、現在では雇用を9人に増やすなど、障がい者が働くことができる環境を積極的に提供している。

丸忠園芸組合代表の税所篤朗氏は、以前から、生産者が自身で作った野菜の値決めができないことに疑問を感じており、将来的にその問題を解決したいと考えていた。また、生産者は価格交渉で弱い立場にあると感じていた同氏は、生産者自身が納得する価格で販売するためには自身で加工、販売までを一貫して行うことが重要だと考えていた。当時、同組合は生産したほうれんそうなどを県内の加工工場に出荷していたが、工場側の都合で買い取りを断られることもあった。その頃、撤退する冷凍加工工場の話があり、生産者側である丸忠園芸組合が加工工場の経営に携わることで生産・加工の一貫体制を進め、生産者が生産した野菜を付加価値を高めた商品として販売したいとの考えから、同氏は加工工場を買い取ることを決心した。

平成18年12月に設立した綾・野菜加工館は、買い取った工場の既存設備を拡充して、1時間当たりの処理能力を0.5トンから1トンへと増強し、19年2月に冷凍野菜の製造を開始した。その後、大型フリーザーの更新や、洗浄ラインの一部改修などを行いながら設備を更新し、30年10月には工場を増築した。さらに、令和3年8月に大型フリーザーを再更新し、4年3月に冷凍貯蔵施設の稼働を開始した。また、取引先や消費者の食品安全に対する関心の高まりに対応するために、5年6月には、ISO22000とFSSC22000(注3)の認証をそれぞれ取得している。

製造する冷凍野菜は、ほうれんそうを中心に、ごぼう、ねぎ、こまつななど全十数品目を取り扱っており、過去に一時的に取り扱った品目はあるものの、創業開始以来これらの品目にほとんど変更はない。

注3:ISO22000とは、食品製造業などを対象とし、消費者に安全な食品を提供することを目的とした食品安全マネジメントシステムの確立を目指す国際規格。

FSSC22000とは、 ISO22000の要求事項に、追加要求事項で補強した国際規格で、GFSI(Global Food Safety Initiative)という国際団体の認証を受ける必要があり、ISO22000より厳格な規格。

主力の冷凍ほうれんそうを年間約1000トン、冷凍野菜全体では同1700トン程度を製造している。令和5年の売り上げは10億円を超え、設立当初と比べ1.5倍以上に達し、その後も現在まで安定的に推移している。

綾・野菜加工館の冷凍ほうれんそうは、甘みがあって素材のおいしさが実感できる点などが販売先や消費者から好評で、受注量が工場の一日の処理能力の上限近くに達しているため、新規の大口契約が難しい状況にある。この需要に応えるためには、工場の増設や、従業員の勤務体制を一交代制から二交代制に変更するなどが必要だが、近隣に増設できる土地がなく、また、人手の確保が難しいため、製造量の大幅な拡大は難しい状況にある。

丸忠園芸組合は、野菜の自社生産と、契約農家に対し生産委託を行う農業法人である。

丸忠園芸組合のある小林市は、宮崎県の南西部に位置し、夏は暑く、冬は冷え込む内陸型の温暖多雨地域で、年間の平均気温は約16度である。市の南西部には、霧島連山がそびえ、麓の豊かな水資源が産業や生活を支えている。

同市の令和5年度の野菜全体の作付面積1330ヘクタールのうちほうれんそうが437ヘクタールと約3割を占め、このうち、加工向けほうれんそうは426ヘクタールとその大半を占めている。収穫量は7714トンで(注1、2)同市にとって加工・業務用ほうれんそうが重要な農作物であることがうかがえる。

丸忠園芸組合は、昭和43年に税所篤朗氏をはじめとする市内の7戸の生産者によって結成され、当時は主にメロンとだいこんを生産していた。メロンはバブル期に高値で取り引きされていたが、バブル崩壊後に方針を転換し、当時の消費者の健康志向の高まりによるニーズに応えるため、加工・業務用ほうれんそうの生産を開始し、隣接するえびの市の加工工場に出荷していた。平成26年には、農畜産業振興機構の加工・業務用野菜生産基盤強化事業の支援を受け、ほうれんそうの生産と流通の構造改革に取り組み、長期的かつ安定的な出荷体制を構築した。

現在は、主力のほうれんそう以外に、こまつな、ごぼう、さといもなどを約40戸の契約農家と合わせて30ヘクタールほど作付けしている。年間の野菜生産量は約2500トンで、そのうち1900トンを綾・野菜加工館に出荷し、残りを熊本県内の加工工場や生協などに出荷している。

注1:小林市「2023(令和5)年度版小林市統計書」参照。

注2:宮崎県「市町村集計による野菜・花き生産出荷実績並びに計画 令和6年4月」参照。

(2)綾・野菜加工館について

綾・野菜加工館(写真1)は、宮崎県東諸県郡綾町にある冷凍野菜加工製造事業者である。

綾町は、宮崎県のほぼ中央部、宮崎市街から北西に約20キロメートルの場所に位置し、西は丸忠園芸組合のある小林市に接している(図2)。

綾・野菜加工館は、経営難だった冷凍加工工場の経営権を当時の丸忠園芸組合代表の税所篤朗氏らが取得する形で、丸忠園芸組合の関連会社として平成18年12月に設立された。

綾・野菜加工館は、主力の冷凍ほうれんそう年間約1000トンを含め、冷凍ごぼうや冷凍きざみねぎ、冷凍こまつななど約十数種類の冷凍野菜を全体で年間約1700トン製造、販売している(図3)。工場には、パートタイマーを含む約60人の従業員がおり、洗浄、製造、梱包、品質管理の作業工程ごとの部門に分かれて配置されている。

昨今の人手不足の中、近隣の福祉施設からの相談を受けて数人の障がい者雇用を開始し適性に応じた作業工程に配置することで各人の能力を生かし、現在では雇用を9人に増やすなど、障がい者が働くことができる環境を積極的に提供している。

丸忠園芸組合代表の税所篤朗氏は、以前から、生産者が自身で作った野菜の値決めができないことに疑問を感じており、将来的にその問題を解決したいと考えていた。また、生産者は価格交渉で弱い立場にあると感じていた同氏は、生産者自身が納得する価格で販売するためには自身で加工、販売までを一貫して行うことが重要だと考えていた。当時、同組合は生産したほうれんそうなどを県内の加工工場に出荷していたが、工場側の都合で買い取りを断られることもあった。その頃、撤退する冷凍加工工場の話があり、生産者側である丸忠園芸組合が加工工場の経営に携わることで生産・加工の一貫体制を進め、生産者が生産した野菜を付加価値を高めた商品として販売したいとの考えから、同氏は加工工場を買い取ることを決心した。

平成18年12月に設立した綾・野菜加工館は、買い取った工場の既存設備を拡充して、1時間当たりの処理能力を0.5トンから1トンへと増強し、19年2月に冷凍野菜の製造を開始した。その後、大型フリーザーの更新や、洗浄ラインの一部改修などを行いながら設備を更新し、30年10月には工場を増築した。さらに、令和3年8月に大型フリーザーを再更新し、4年3月に冷凍貯蔵施設の稼働を開始した。また、取引先や消費者の食品安全に対する関心の高まりに対応するために、5年6月には、ISO22000とFSSC22000(注3)の認証をそれぞれ取得している。

製造する冷凍野菜は、ほうれんそうを中心に、ごぼう、ねぎ、こまつななど全十数品目を取り扱っており、過去に一時的に取り扱った品目はあるものの、創業開始以来これらの品目にほとんど変更はない。

注3:ISO22000とは、食品製造業などを対象とし、消費者に安全な食品を提供することを目的とした食品安全マネジメントシステムの確立を目指す国際規格。

FSSC22000とは、 ISO22000の要求事項に、追加要求事項で補強した国際規格で、GFSI(Global Food Safety Initiative)という国際団体の認証を受ける必要があり、ISO22000より厳格な規格。

主力の冷凍ほうれんそうを年間約1000トン、冷凍野菜全体では同1700トン程度を製造している。令和5年の売り上げは10億円を超え、設立当初と比べ1.5倍以上に達し、その後も現在まで安定的に推移している。

綾・野菜加工館の冷凍ほうれんそうは、甘みがあって素材のおいしさが実感できる点などが販売先や消費者から好評で、受注量が工場の一日の処理能力の上限近くに達しているため、新規の大口契約が難しい状況にある。この需要に応えるためには、工場の増設や、従業員の勤務体制を一交代制から二交代制に変更するなどが必要だが、近隣に増設できる土地がなく、また、人手の確保が難しいため、製造量の大幅な拡大は難しい状況にある。

3 冷凍野菜の製造と販売~丸忠園芸組合との連携~

(1)冷凍野菜製造工程の概要~特徴的な「スチーム処理」~

工場では、宮崎県内の野菜(一部他県産)を加工している。原料搬入後に計量を行い、加工までの間は鮮度保持しながら貯蔵し、その後の根切り作業でほうれんそうをばらの状態にする。さらにその後、小石などの異物の除去、野菜の色や状態(品質)確認のため選別作業を行うが、これは泥や雑草などの異物混入を防止するためにも重要な作業である(写真2)。選別したほうれんそうを洗浄後にカットし(写真3)、再度洗浄を行い、ここまでの工程を常時十数人体制で行っている。

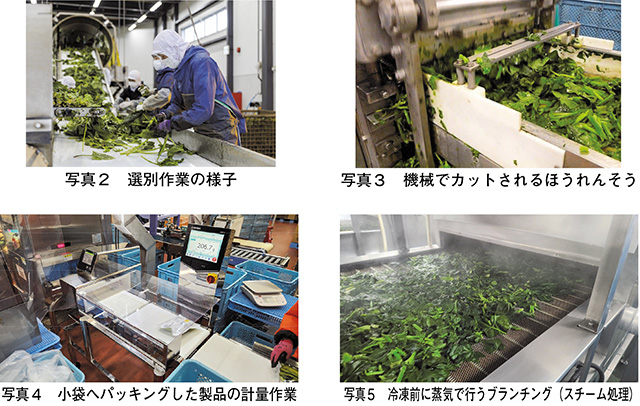

再洗浄したほうれんそうは、冷凍加工に入る前に再度選別し、スチーム処理による加熱処理(ブランチング)を行い、25度以下で冷却殺菌後、脱水と再度の選別を経て凍結処理し、小袋または仕掛品としてパッキングし(写真4)、冷凍野菜は完成する。

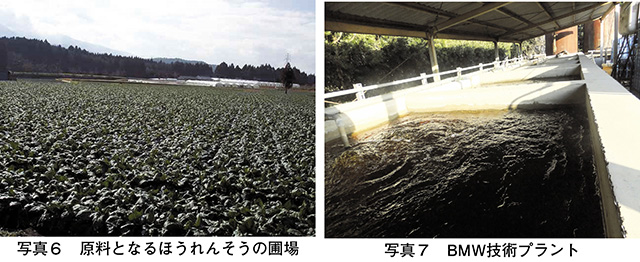

冷凍保存中の品質劣化を抑えるため、野菜の組織に存在する酵素を失活させる加熱処理(ブランチング)を冷凍前に行うが、熱湯に数分間浸すボイル処理によりブランチングを行う冷凍野菜工場が多い中、綾・野菜加工館では蒸気を用いたスチーム処理を採用している(写真5)。スチーム処理はボイル処理と比較して野菜への水分の浸透が抑えられ、栄養成分の流出が比較的少なく、野菜本来のうま味や風味も残るとされる。

綾・野菜加工館の赤川課長によると、宮崎県内でスチーム処理を採用しているのは同加工館のみとのことで、製造工程で差別化が図られている点も販売先などへのアピールポイントとなり、安定的な販売先の確保につながっている。

(2)丸忠園芸組合などからの新鮮で高品質な原料の提供

多くの販売先や消費者から好評を得る冷凍野菜の製造と供給には、原料として使用する野菜の品質も重要である。

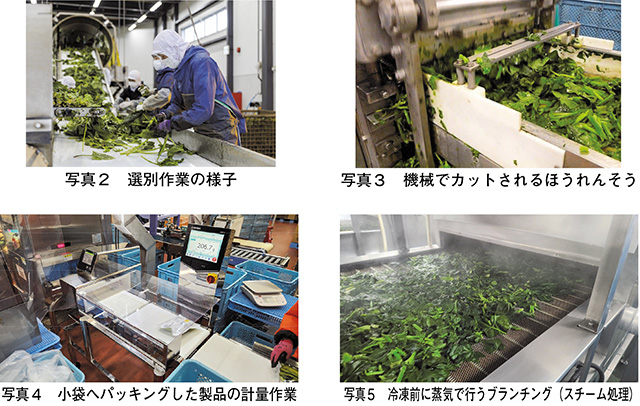

綾・野菜加工館では、丸忠園芸組合を中心に近隣の生産者から野菜を仕入れている(写真6)。軟弱野菜であるほうれんそうは、収穫後に品質が落ちやすく速やかに加工されることが望ましい。丸忠園芸組合は隣接する小林市にあるため、収穫後、半日または3時間で工場に搬入できる。夕方に搬入して翌朝に処理する場合もあるが、原則として当日中に新鮮な状態のうちに加工処理される。

また、丸忠園芸組合では、栽培の段階から品質の確保に努めている。同組合では、例えば元肥・追肥などに独自の肥料を統一的に使用することで良質な土づくりを行うなど、自社および契約農家で使用する資材をまとめて管理・供給することで、品質にばらつきのない野菜が生産できるよう取り組んでいる。

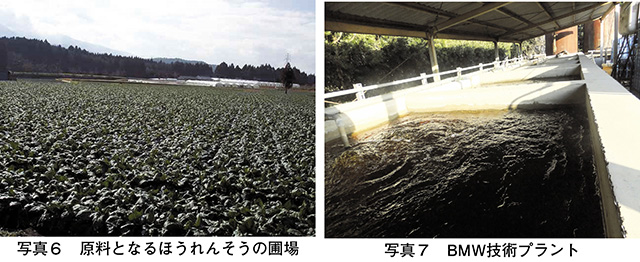

さらに、周辺の畜産農家から排出される家畜排せつ物や有機物などを地元の名水と混ぜ、微生物の力で浄化してBM生物活性水(注4)を生成するBMW技術(注5)プラントを保有している(写真7)。これを圃場に散布することで、土壌改良や野菜の生長促進、病気予防に役立てている。丸忠園芸組合では契約農家にBM生物活性水を無料で配布し、良質な野菜が均一的に生産できるようにしている。また、このBM生物活性水の生成には地元の畜産農家から提供された家畜排せつ物を利用していることから、耕畜連携にも一役買っている。

注4:家畜の糞尿などを微生物の力で分解処理することで生じる活性水。

注5:B=バクテリア M=ミネラル W=ウォーターの略で自然循環や浄化作用をモデルにした技術。

さらに、収穫にもこだわりがある。収穫機を使用した場合には歩留まりが悪くなるため(写真8)、原則として人の手で根の部分を刈る「手刈り」を行っている。手作業で丁寧に根切りすることで、良質なほうれんそうを無駄なく綾・野菜加工館へ供給することができる(写真9)。

丸忠園芸組合は手間のかかる手刈りに協力してもらえるよう、契約農家を綾・野菜加工館の工場へ定期的に案内し、製造現場を見てもらうことで工場側がどのような野菜を求めているのか理解を得られるように努めている。

(3)販売先の分散

冷凍野菜は業務用などの食品産業のみでなく、家庭用を含め、幅広い場面で利用されている。綾・野菜加工館の取引先業態を大きく分けると、生協系、スーパーマーケットなどの小売業、総菜・外食・給食(以下「総菜等」という)の三つに分類されるが、直近(令和5年期)の冷凍ほうれんそうの年間販売量別の割合は、それぞれ32%、38%、30%とほぼ均等であり、各業態から満遍なく需要があることがうかがえる。顧客側からの引き合いにより自然とこのような均等な割合になったとのことで、綾・野菜加工館の製品の品質の高さに加え、小袋、1キログラム、10キログラムといった多様なロットにより取引先の要望に応じた供給を行っていることが、取引先業態をバランス良く確保できたことにつながっている。

販売先の業態が複数あることは、リスク分散にも貢献している。例えば、新型コロナウイルス感染症拡大時には、飲食店の営業時間の短縮や、小中学校の休校により、外食や給食向けを中心に総菜等の業態への販売量は減少したが、外食を控える一方で、家庭内で食事をする中食や内食需要が拡大し、生協系を中心に、消費者向けの冷凍野菜の販売量が急激に伸びたとのことである。

このように、販売先(業態)が複数あることは、特定の販売先が不振になった際のリスク分散につながり、安定した経営が維持される効果をもたらしている。綾・野菜加工館では、品質のよい冷凍野菜を取引先の需要に応じて柔軟に供給することが可能であったことが、新型コロナウイルス感染症のような不測の事態でも、販売量を確保できた背景にあったと推測される。

(4)農作業受託による原料調達の安定化と地元農業の振興への貢献

野菜生産者数の減少は、綾・野菜加工館にとっても、原料の安定調達の面で問題となっている。そこで、綾・野菜加工館は、高齢などによる離農を食い止めるため、令和5年から収穫作業を、令和6年からはこれに加えて播種、防除作業を受託し、生産者の農作業の省力化を通して地元農業の維持に努めている。作業は綾・野菜加工館の従業員が工場業務の合間に行っており、令和5年の受託実績は3件だったが、受託した圃場の近隣の生産者にも声掛けを行い、今後、受託件数の増加を見込んでいる。

農作業の一部受託は、綾・野菜加工館にとって安定的な原料確保につながるだけでなく、高齢化による離農対策としても期待されるところである。

工場では、宮崎県内の野菜(一部他県産)を加工している。原料搬入後に計量を行い、加工までの間は鮮度保持しながら貯蔵し、その後の根切り作業でほうれんそうをばらの状態にする。さらにその後、小石などの異物の除去、野菜の色や状態(品質)確認のため選別作業を行うが、これは泥や雑草などの異物混入を防止するためにも重要な作業である(写真2)。選別したほうれんそうを洗浄後にカットし(写真3)、再度洗浄を行い、ここまでの工程を常時十数人体制で行っている。

再洗浄したほうれんそうは、冷凍加工に入る前に再度選別し、スチーム処理による加熱処理(ブランチング)を行い、25度以下で冷却殺菌後、脱水と再度の選別を経て凍結処理し、小袋または仕掛品としてパッキングし(写真4)、冷凍野菜は完成する。

冷凍保存中の品質劣化を抑えるため、野菜の組織に存在する酵素を失活させる加熱処理(ブランチング)を冷凍前に行うが、熱湯に数分間浸すボイル処理によりブランチングを行う冷凍野菜工場が多い中、綾・野菜加工館では蒸気を用いたスチーム処理を採用している(写真5)。スチーム処理はボイル処理と比較して野菜への水分の浸透が抑えられ、栄養成分の流出が比較的少なく、野菜本来のうま味や風味も残るとされる。

綾・野菜加工館の赤川課長によると、宮崎県内でスチーム処理を採用しているのは同加工館のみとのことで、製造工程で差別化が図られている点も販売先などへのアピールポイントとなり、安定的な販売先の確保につながっている。

(2)丸忠園芸組合などからの新鮮で高品質な原料の提供

多くの販売先や消費者から好評を得る冷凍野菜の製造と供給には、原料として使用する野菜の品質も重要である。

綾・野菜加工館では、丸忠園芸組合を中心に近隣の生産者から野菜を仕入れている(写真6)。軟弱野菜であるほうれんそうは、収穫後に品質が落ちやすく速やかに加工されることが望ましい。丸忠園芸組合は隣接する小林市にあるため、収穫後、半日または3時間で工場に搬入できる。夕方に搬入して翌朝に処理する場合もあるが、原則として当日中に新鮮な状態のうちに加工処理される。

また、丸忠園芸組合では、栽培の段階から品質の確保に努めている。同組合では、例えば元肥・追肥などに独自の肥料を統一的に使用することで良質な土づくりを行うなど、自社および契約農家で使用する資材をまとめて管理・供給することで、品質にばらつきのない野菜が生産できるよう取り組んでいる。

さらに、周辺の畜産農家から排出される家畜排せつ物や有機物などを地元の名水と混ぜ、微生物の力で浄化してBM生物活性水(注4)を生成するBMW技術(注5)プラントを保有している(写真7)。これを圃場に散布することで、土壌改良や野菜の生長促進、病気予防に役立てている。丸忠園芸組合では契約農家にBM生物活性水を無料で配布し、良質な野菜が均一的に生産できるようにしている。また、このBM生物活性水の生成には地元の畜産農家から提供された家畜排せつ物を利用していることから、耕畜連携にも一役買っている。

注4:家畜の糞尿などを微生物の力で分解処理することで生じる活性水。

注5:B=バクテリア M=ミネラル W=ウォーターの略で自然循環や浄化作用をモデルにした技術。

さらに、収穫にもこだわりがある。収穫機を使用した場合には歩留まりが悪くなるため(写真8)、原則として人の手で根の部分を刈る「手刈り」を行っている。手作業で丁寧に根切りすることで、良質なほうれんそうを無駄なく綾・野菜加工館へ供給することができる(写真9)。

丸忠園芸組合は手間のかかる手刈りに協力してもらえるよう、契約農家を綾・野菜加工館の工場へ定期的に案内し、製造現場を見てもらうことで工場側がどのような野菜を求めているのか理解を得られるように努めている。

(3)販売先の分散

冷凍野菜は業務用などの食品産業のみでなく、家庭用を含め、幅広い場面で利用されている。綾・野菜加工館の取引先業態を大きく分けると、生協系、スーパーマーケットなどの小売業、総菜・外食・給食(以下「総菜等」という)の三つに分類されるが、直近(令和5年期)の冷凍ほうれんそうの年間販売量別の割合は、それぞれ32%、38%、30%とほぼ均等であり、各業態から満遍なく需要があることがうかがえる。顧客側からの引き合いにより自然とこのような均等な割合になったとのことで、綾・野菜加工館の製品の品質の高さに加え、小袋、1キログラム、10キログラムといった多様なロットにより取引先の要望に応じた供給を行っていることが、取引先業態をバランス良く確保できたことにつながっている。

販売先の業態が複数あることは、リスク分散にも貢献している。例えば、新型コロナウイルス感染症拡大時には、飲食店の営業時間の短縮や、小中学校の休校により、外食や給食向けを中心に総菜等の業態への販売量は減少したが、外食を控える一方で、家庭内で食事をする中食や内食需要が拡大し、生協系を中心に、消費者向けの冷凍野菜の販売量が急激に伸びたとのことである。

このように、販売先(業態)が複数あることは、特定の販売先が不振になった際のリスク分散につながり、安定した経営が維持される効果をもたらしている。綾・野菜加工館では、品質のよい冷凍野菜を取引先の需要に応じて柔軟に供給することが可能であったことが、新型コロナウイルス感染症のような不測の事態でも、販売量を確保できた背景にあったと推測される。

(4)農作業受託による原料調達の安定化と地元農業の振興への貢献

野菜生産者数の減少は、綾・野菜加工館にとっても、原料の安定調達の面で問題となっている。そこで、綾・野菜加工館は、高齢などによる離農を食い止めるため、令和5年から収穫作業を、令和6年からはこれに加えて播種、防除作業を受託し、生産者の農作業の省力化を通して地元農業の維持に努めている。作業は綾・野菜加工館の従業員が工場業務の合間に行っており、令和5年の受託実績は3件だったが、受託した圃場の近隣の生産者にも声掛けを行い、今後、受託件数の増加を見込んでいる。

農作業の一部受託は、綾・野菜加工館にとって安定的な原料確保につながるだけでなく、高齢化による離農対策としても期待されるところである。

4 おわりに

丸忠園芸組合の税所氏は、新規のバイヤーから安価な輸入野菜との比較から、加工原料となる国産野菜を買い叩かれそうになった経験がある。これには生産者に対する敬意がないと憤りを感じたが、手刈りでの丁寧な収穫や、産地と加工場が近いことにより鮮度が保たれた状態で冷凍されたほうれんそうには甘みがあることなど、品質の高さやおいしさをバイヤーに伝え、理解されることでそれが付加価値となり、生産者側からも価格交渉ができるとの想いで取り組んでいる。

栽培の段階から品質にこだわった丸忠園芸組合の原料野菜を加工し、製造工程でも差別化を図るなどして加工した冷凍野菜は、実際のところその品質の良さから販売先や消費者から好評で、新規の大量注文に応えきれないほどである。また、付加価値が認められ、生産者側の要望も考慮した価格で買い取られることは、生産者の経営の安定や維持に貢献していることと思量される。

加工・業務用野菜の国産シェアの拡大を目指す今、産地と共に加工業者などの実需者も一体となって取り組むことにより、今後、これらの協業がさらに進展し、国産シェアが拡大されることを期待したい。

最後に、御多忙の折、取材に御対応いただいた丸忠園芸組合の税所篤朗代表取締役会長と税所篤代表取締役社長および綾・野菜加工館の赤川業務推進課長に心より御礼申し上げます。

栽培の段階から品質にこだわった丸忠園芸組合の原料野菜を加工し、製造工程でも差別化を図るなどして加工した冷凍野菜は、実際のところその品質の良さから販売先や消費者から好評で、新規の大量注文に応えきれないほどである。また、付加価値が認められ、生産者側の要望も考慮した価格で買い取られることは、生産者の経営の安定や維持に貢献していることと思量される。

加工・業務用野菜の国産シェアの拡大を目指す今、産地と共に加工業者などの実需者も一体となって取り組むことにより、今後、これらの協業がさらに進展し、国産シェアが拡大されることを期待したい。

最後に、御多忙の折、取材に御対応いただいた丸忠園芸組合の税所篤朗代表取締役会長と税所篤代表取締役社長および綾・野菜加工館の赤川業務推進課長に心より御礼申し上げます。