ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 加工用スイートコーンの安定供給への取り組み~北海道 美瑛町農業協同組合~

札幌事務所 石井 清栄

【要約】

北海道美瑛町の「美瑛町農業協同組合」は、管内の北海道産冷凍野菜専門メーカーである「びえいフーズ株式会社」と連携し、当機構の野菜関係の補助事業を利用するなどして、加工用スイートコーンの安定供給に取り組んでいる。

1 はじめに

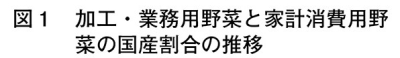

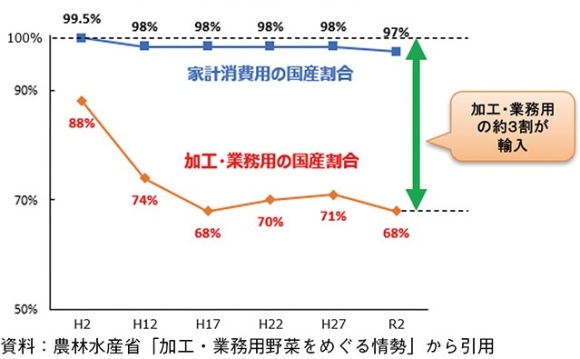

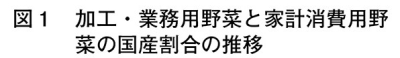

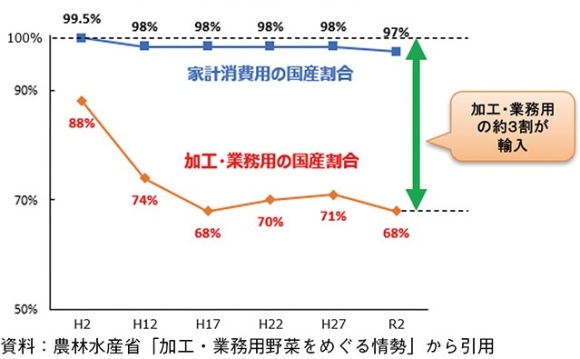

主要野菜における国産野菜の割合は、家計消費用において97%である一方、加工・業務用では平成2年から令和2年の30年間で20ポイント減少し68%となっている(図1)。

このため、農林水産省では加工・業務用需要への対応を重要な課題と位置付けており、令和6年4月に、海外調達の不安定化によるリスク軽減のため、加工・業務用を中心とした国産野菜の生産、供給に関わる事業者の経営安定化などを通じ、国産野菜の活用拡大を図る「国産野菜シェア奪還プロジェクト」(注)を立ち上げた。

(注)詳細は農林水産省WEBサイト「国産野菜シェア奪還プロジェクト」(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/kokusan_shea_dakkan.html)をご参照ください。

こうした中、北海道美瑛町の「美瑛町農業協同組合」(以下「美瑛町農協」という)は、管内にある北海道産冷凍野菜の専門メーカーである「びえいフーズ株式会社」(以下「びえいフーズ」という)と連携し、加工用スイートコーン(以下「コーン」という)の安定供給に取り組んでおり、平成29年度および令和元年度においては、当機構の「加工・業務用野菜生産基盤強化事業」(以下「基盤強化事業」という)を利用した。

このため、農林水産省では加工・業務用需要への対応を重要な課題と位置付けており、令和6年4月に、海外調達の不安定化によるリスク軽減のため、加工・業務用を中心とした国産野菜の生産、供給に関わる事業者の経営安定化などを通じ、国産野菜の活用拡大を図る「国産野菜シェア奪還プロジェクト」(注)を立ち上げた。

(注)詳細は農林水産省WEBサイト「国産野菜シェア奪還プロジェクト」(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/kokusan_shea_dakkan.html)をご参照ください。

こうした中、北海道美瑛町の「美瑛町農業協同組合」(以下「美瑛町農協」という)は、管内にある北海道産冷凍野菜の専門メーカーである「びえいフーズ株式会社」(以下「びえいフーズ」という)と連携し、加工用スイートコーン(以下「コーン」という)の安定供給に取り組んでおり、平成29年度および令和元年度においては、当機構の「加工・業務用野菜生産基盤強化事業」(以下「基盤強化事業」という)を利用した。

本稿では、美瑛町農協の取り組みを紹介する。

2 美瑛町の農業および美瑛町農協の概要

(1)美瑛町について

美瑛町は北海道のほぼ中央に位置し、道内第二の都市である旭川市とラベンダー畑などで知られる富良野市とのほぼ中間に位置している(図2)。面積は東京23区に匹敵し、その70%以上を山林、約15%を畑地が占めている。

(2)美瑛町の農業について

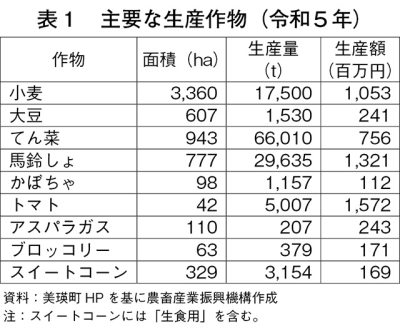

美瑛町の農業生産(令和5年)の概要は、作付面積1万1600ヘクタール、農業経営体数396戸、一戸当たりの平均経営作付面積は29.3ヘクタールである。主要な生産作物は表1のとおり。

美瑛町は北海道のほぼ中央に位置し、道内第二の都市である旭川市とラベンダー畑などで知られる富良野市とのほぼ中間に位置している(図2)。面積は東京23区に匹敵し、その70%以上を山林、約15%を畑地が占めている。

(2)美瑛町の農業について

美瑛町の農業生産(令和5年)の概要は、作付面積1万1600ヘクタール、農業経営体数396戸、一戸当たりの平均経営作付面積は29.3ヘクタールである。主要な生産作物は表1のとおり。

3 コーン安定供給への取り組み

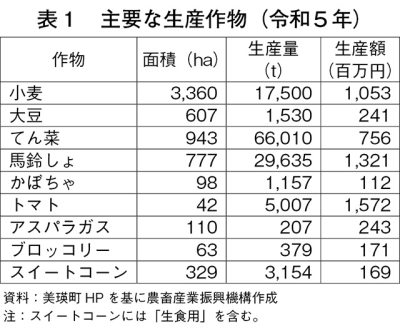

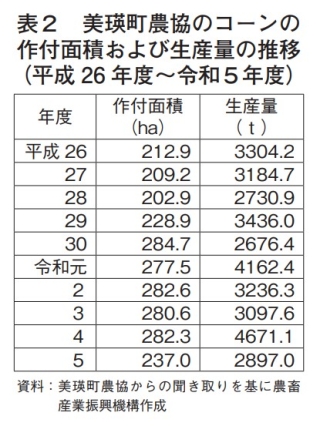

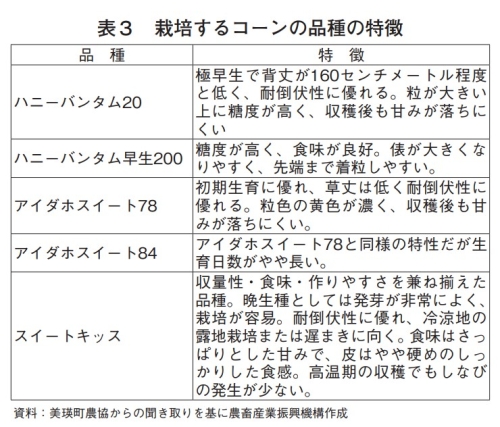

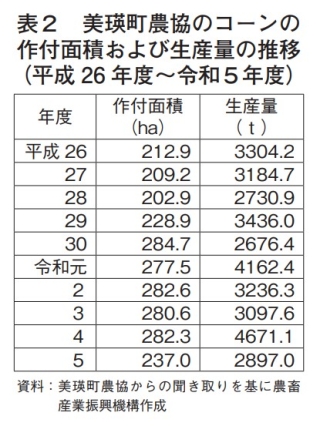

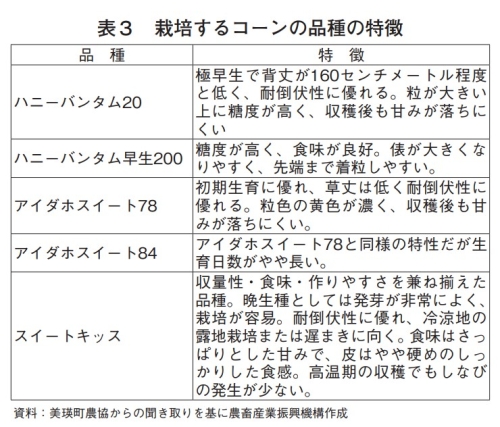

(1)美瑛町農協の概要およびコーン生産の概要(表2・表3、写真1)

昭和23年2月に設立した美瑛町農協は、美瑛町一円および旭川市・上富良野町の一部を区域とし、正組合員731人(個人680人・法人51)、農畜産物売上高(令和5年)は169億1394万円、うち青果物は43億2709万円(25.6%)となっている。

(2)実需者(びえいフーズ)の概要と美瑛町農協の安定出荷に向けた取り組み

ア びえいフーズの概要

びえいフーズは、平成25年10月に設立した冷温・冷凍食料品製造販売会社であり、従業員数は85人、売上高は約20億円(令和5年)である。

冷凍野菜は、スイートコーン、ばれいしょ、にんじん、かぼちゃなど計7品目を加工・販売している。これらの主な仕入れ先は美瑛町農協(一部芽室町農協)であり、美瑛町産を使用する理由は、冷涼な気候であることから本州の一般的な産地より病害虫の発生が少ないためである。また、盆地特有の昼夜の寒暖差が大きい美瑛町は、良質な野菜を育てるのに絶好の土地であり、美瑛産の野菜を使用することで北海道産の野菜の良質さを全国に発信していきたいと考えている。

同社の美瑛町産のコーンの販売重量は約1100トン(令和5年度)であり、ホールコーンとして加工販売している。同社の強みは、(1)産地との近さを活かした新鮮な野菜原料を加工していること(2)生産者の顔が見える形で原料を使用し、安全・安心に力を入れていること(3)素材の風味を最大限に活かすことができる急速凍結技術―などが挙げられる。

冷害などの天候不順があった場合、以前の美瑛町農協とびえいフーズとの契約面積では同社の納品先である学校給食や外食チェーンの需要量を満たせず、納品先が他の業者から輸入品を購入せざるを得ない状況であったが、美瑛町農協は天候不順などに対応できるよう、同社と基盤強化事業を利用するなどして、生産基盤を強化(コーンの契約面積を一定量確保)することにより安全・安心な地元産品を供給する体制を構築する必要があった。

イ 美瑛町農協の生産・流通の取り組み

春耕前に地区の代表者を集めた会議を開き、天候の見込みや作業の進捗状況などを踏まえた上で播種日を設定している(令和6年の播種日は早生・中早生品種:5/12~5/25、晩生品種:5/25~6/8)。 複数の品種の播種時期を分けている理由は、昨今のような猛暑の影響により急激に生育が前進した場合、受入数量に収まらず、一部の収穫を遅らせた際に発生する品質劣化や圃場廃棄のリスクを避けるためである。

令和6年度の出荷数量は、びえいフーズとの間で2800トンと設定しており、コーンの規格は1本の長さが15センチメートル以上のものとし、出荷された中から約10キログラムを無作為に抜き取って検査し、写真2のような規格外項目に該当するものを除いている。

肥料などの生産コストの高騰が続く中で、美瑛町農協は低価格肥料の使用、機械の共同利用などを行っている。生産者に対し堆肥・緑肥使用の周知などに取り組むとともに、資材容量が多く(一袋500キログラムのもの)、割安で購入できる商品の情報収集も行い、提供している。

びえいフーズへの出荷数量は、前日に工場の稼働状況やコーンの生育状況を踏まえ日ごとに設定する。生産者ごとに出荷数量を振り分け、当日は生産者自らが決められた枠・車の積載量に応じて1~4回運搬する。運搬は、貯蔵をしないことから、コンテナより積載効率の良いバラ積みで行い、効率化を図っている。

生産履歴は農協統一の様式(全品目で共通)を使用し、播種や収穫、農薬や改良資材の散布、施肥などすべてを記録・管理している。5~6年前から同様式と連動したシステムも導入し、生産者は様式に記入して出荷直前に提出するか、システムに入力するかのどちらかで対応している。

ウ 安定供給のための生産量および単収向上の取り組み

(ア)土層改良・排水対策

心土破枠(農地に切り込みを入れて排水性と保水性に優れた土壌を作る作業)を行い、サブソイラ(心土破枠専用の機械)を利用し、作業幅は66~90センチメートル、株間は30~45センチメートル、作業深度は50~60センチメートルとしている。

(イ)病虫害・風害対策

倒伏やアブラムシの虫害を防止するため、受粉後に雄穂の下葉1~2枚の位置から刈り取る作業(トッピング(除雄))を行う。トッピング専用の機械はあるが、手作業で行う場合もある。昨今の異常気象から、この地域でも突発的な強風、豪雨が増加しており、コーンの倒伏リスクが高まっている。

(ウ)土壌改良、資材施用

美瑛町農協で土壌分析装置を2台所有しており、組合員全員が土壌診断に基づいて土壌改良を行っている。本装置は土壌に必要な肥料要素まで分析することができる高性能のものであるため、他の農協などからの分析依頼もあるとのことである。

また、産地に潤沢にある未熟から完熟まで各段階の熟度の堆肥やスラリー(粘性の強い流動状のふん尿、液肥)などの運搬には美瑛町から補助金が出るため、これらの活用が進んでいるほか、てん菜のライムケーキ(てん菜製糖工場において砂糖を精製する工程で不純物を除去するために使用する石灰と炭酸ガスにより発生する副産物。アルカリ成分が30%程度残存していることから、その大半が土壌改良資材として農地に還元されている)や緑肥なども使用されている。

(3)安定供給の取り組み効果

コーンの安定供給に必要な各作業(播種、除草等防除、トッピングなどの生育管理など)を徹底して行うことができたこと、加えて、基盤強化事業を利用する際に、単収目標を掲げて周知したことにより、各生産者の意識が向上し、契約面積は200ヘクタール超えを維持し、単収は平成28年度の10アール当たり1346キログラムから、令和4年度は同1655キログラムと20%以上向上した。

美瑛町管内のコーン生産者である吉井鉄也氏(写真3)は、平成26年に就農し、現在の農地面積は60.6ヘクタールで、うちコーンを3.8ヘクタール栽培している。吉井氏は管内で初めて二条刈り収穫機(コーンを2本ずつ刈る機械)を導入し、一条刈り収穫機よりも3倍ほど効率が上がったと認識している。

(4)今後の安定供給に向けての課題など

美瑛町農協によると、ここ数年の高温(表4)によりコーンの収量低下が見られ、また、収穫適期が短くなってきており、短期間に収穫できる面積しか作付けができないため、耐暑性のある新たな品種の導入試験などを進めている。一方、びえいフーズから求められる数量や品質などの基準を満たす必要もあるため、話し合いを密にし、対応を図ることが求められている。

美瑛町農協としては、堆肥や緑肥のコスト低減を図っていく一方で、今後も資材価格の高騰が続けば生産者の経営が維持できず商品への価格転嫁をせざるを得ない状況が出てくるかもしれないと考えている。

このような課題はあるものの、鮮度や輸送費用のことを考慮すると、美瑛町農協とびえいフーズの関係のように、加工場が近場にあることでコスト低減できる面も多く、安定供給も可能となっている。

また、びえいフーズでも、毎年のように発生する異常気象がコーンの過熟、病害虫の発生などを引き起こし受け入れ原料が減少するなど、原料野菜の生産や工場の安定稼働に影響を及ぼしていると感じている。また、人口の減少・高齢化により、人手の確保が年々難しくなってきており、省力化設備の導入など早急な対応が必要と感じている。併せて、生産者の作付け意欲を向上させるためには、農家の手取りを増やすことが必要であり、収穫を一条刈りより効率的な二条刈りにするなど、収穫の効率化に加え、収量をどのように増加させるかといった点でも検討が必要であると考えているという。

昭和23年2月に設立した美瑛町農協は、美瑛町一円および旭川市・上富良野町の一部を区域とし、正組合員731人(個人680人・法人51)、農畜産物売上高(令和5年)は169億1394万円、うち青果物は43億2709万円(25.6%)となっている。

(2)実需者(びえいフーズ)の概要と美瑛町農協の安定出荷に向けた取り組み

ア びえいフーズの概要

びえいフーズは、平成25年10月に設立した冷温・冷凍食料品製造販売会社であり、従業員数は85人、売上高は約20億円(令和5年)である。

冷凍野菜は、スイートコーン、ばれいしょ、にんじん、かぼちゃなど計7品目を加工・販売している。これらの主な仕入れ先は美瑛町農協(一部芽室町農協)であり、美瑛町産を使用する理由は、冷涼な気候であることから本州の一般的な産地より病害虫の発生が少ないためである。また、盆地特有の昼夜の寒暖差が大きい美瑛町は、良質な野菜を育てるのに絶好の土地であり、美瑛産の野菜を使用することで北海道産の野菜の良質さを全国に発信していきたいと考えている。

同社の美瑛町産のコーンの販売重量は約1100トン(令和5年度)であり、ホールコーンとして加工販売している。同社の強みは、(1)産地との近さを活かした新鮮な野菜原料を加工していること(2)生産者の顔が見える形で原料を使用し、安全・安心に力を入れていること(3)素材の風味を最大限に活かすことができる急速凍結技術―などが挙げられる。

冷害などの天候不順があった場合、以前の美瑛町農協とびえいフーズとの契約面積では同社の納品先である学校給食や外食チェーンの需要量を満たせず、納品先が他の業者から輸入品を購入せざるを得ない状況であったが、美瑛町農協は天候不順などに対応できるよう、同社と基盤強化事業を利用するなどして、生産基盤を強化(コーンの契約面積を一定量確保)することにより安全・安心な地元産品を供給する体制を構築する必要があった。

イ 美瑛町農協の生産・流通の取り組み

春耕前に地区の代表者を集めた会議を開き、天候の見込みや作業の進捗状況などを踏まえた上で播種日を設定している(令和6年の播種日は早生・中早生品種:5/12~5/25、晩生品種:5/25~6/8)。 複数の品種の播種時期を分けている理由は、昨今のような猛暑の影響により急激に生育が前進した場合、受入数量に収まらず、一部の収穫を遅らせた際に発生する品質劣化や圃場廃棄のリスクを避けるためである。

令和6年度の出荷数量は、びえいフーズとの間で2800トンと設定しており、コーンの規格は1本の長さが15センチメートル以上のものとし、出荷された中から約10キログラムを無作為に抜き取って検査し、写真2のような規格外項目に該当するものを除いている。

肥料などの生産コストの高騰が続く中で、美瑛町農協は低価格肥料の使用、機械の共同利用などを行っている。生産者に対し堆肥・緑肥使用の周知などに取り組むとともに、資材容量が多く(一袋500キログラムのもの)、割安で購入できる商品の情報収集も行い、提供している。

びえいフーズへの出荷数量は、前日に工場の稼働状況やコーンの生育状況を踏まえ日ごとに設定する。生産者ごとに出荷数量を振り分け、当日は生産者自らが決められた枠・車の積載量に応じて1~4回運搬する。運搬は、貯蔵をしないことから、コンテナより積載効率の良いバラ積みで行い、効率化を図っている。

生産履歴は農協統一の様式(全品目で共通)を使用し、播種や収穫、農薬や改良資材の散布、施肥などすべてを記録・管理している。5~6年前から同様式と連動したシステムも導入し、生産者は様式に記入して出荷直前に提出するか、システムに入力するかのどちらかで対応している。

ウ 安定供給のための生産量および単収向上の取り組み

(ア)土層改良・排水対策

心土破枠(農地に切り込みを入れて排水性と保水性に優れた土壌を作る作業)を行い、サブソイラ(心土破枠専用の機械)を利用し、作業幅は66~90センチメートル、株間は30~45センチメートル、作業深度は50~60センチメートルとしている。

(イ)病虫害・風害対策

倒伏やアブラムシの虫害を防止するため、受粉後に雄穂の下葉1~2枚の位置から刈り取る作業(トッピング(除雄))を行う。トッピング専用の機械はあるが、手作業で行う場合もある。昨今の異常気象から、この地域でも突発的な強風、豪雨が増加しており、コーンの倒伏リスクが高まっている。

(ウ)土壌改良、資材施用

美瑛町農協で土壌分析装置を2台所有しており、組合員全員が土壌診断に基づいて土壌改良を行っている。本装置は土壌に必要な肥料要素まで分析することができる高性能のものであるため、他の農協などからの分析依頼もあるとのことである。

また、産地に潤沢にある未熟から完熟まで各段階の熟度の堆肥やスラリー(粘性の強い流動状のふん尿、液肥)などの運搬には美瑛町から補助金が出るため、これらの活用が進んでいるほか、てん菜のライムケーキ(てん菜製糖工場において砂糖を精製する工程で不純物を除去するために使用する石灰と炭酸ガスにより発生する副産物。アルカリ成分が30%程度残存していることから、その大半が土壌改良資材として農地に還元されている)や緑肥なども使用されている。

(3)安定供給の取り組み効果

コーンの安定供給に必要な各作業(播種、除草等防除、トッピングなどの生育管理など)を徹底して行うことができたこと、加えて、基盤強化事業を利用する際に、単収目標を掲げて周知したことにより、各生産者の意識が向上し、契約面積は200ヘクタール超えを維持し、単収は平成28年度の10アール当たり1346キログラムから、令和4年度は同1655キログラムと20%以上向上した。

美瑛町管内のコーン生産者である吉井鉄也氏(写真3)は、平成26年に就農し、現在の農地面積は60.6ヘクタールで、うちコーンを3.8ヘクタール栽培している。吉井氏は管内で初めて二条刈り収穫機(コーンを2本ずつ刈る機械)を導入し、一条刈り収穫機よりも3倍ほど効率が上がったと認識している。

(4)今後の安定供給に向けての課題など

美瑛町農協によると、ここ数年の高温(表4)によりコーンの収量低下が見られ、また、収穫適期が短くなってきており、短期間に収穫できる面積しか作付けができないため、耐暑性のある新たな品種の導入試験などを進めている。一方、びえいフーズから求められる数量や品質などの基準を満たす必要もあるため、話し合いを密にし、対応を図ることが求められている。

美瑛町農協としては、堆肥や緑肥のコスト低減を図っていく一方で、今後も資材価格の高騰が続けば生産者の経営が維持できず商品への価格転嫁をせざるを得ない状況が出てくるかもしれないと考えている。

このような課題はあるものの、鮮度や輸送費用のことを考慮すると、美瑛町農協とびえいフーズの関係のように、加工場が近場にあることでコスト低減できる面も多く、安定供給も可能となっている。

また、びえいフーズでも、毎年のように発生する異常気象がコーンの過熟、病害虫の発生などを引き起こし受け入れ原料が減少するなど、原料野菜の生産や工場の安定稼働に影響を及ぼしていると感じている。また、人口の減少・高齢化により、人手の確保が年々難しくなってきており、省力化設備の導入など早急な対応が必要と感じている。併せて、生産者の作付け意欲を向上させるためには、農家の手取りを増やすことが必要であり、収穫を一条刈りより効率的な二条刈りにするなど、収穫の効率化に加え、収量をどのように増加させるかといった点でも検討が必要であると考えているという。

4 おわりに

美瑛町農協の取り組みを取材し、生産者(供給者側)と加工業者(需要者側)が近距離にあることが、加工・業務用野菜の安定供給を維持する上で重要な要素の一つであると感じた。

また、近年の道内の気候変化に伴い、美瑛町農協は高温に適合したコーンの品種開発が必要としていたが、非常に重要な課題であると考える。

全国のスイートコーンの作付面積は、令和4年で2万1300ヘクタールと、10年前の平成24年に比べ15%近く減少している。北海道のスイートコーンの産出額(令和4年)は全国第一位の72億円と、その20%以上を占めており、野菜全体でも全国の10%を占める2228億円となっている。

こうした中、道内では近年の温暖化により、かんしょやにんにくなど温暖な気候を好む作物が栽培されるようになり、北海道の野菜生産状況が変化することは、今後のわが国全体の野菜生産にも影響を及ぼすことが考えられる。

令和6年6月に施行された改正食料・農業・農村基本法においては、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入および備蓄を適切に組み合わせ、食料の安定的な供給を確保するという考え方が堅持された。

しかしながら、昨今では、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外市場の拡大など、わが国の農業を取り巻く情勢は予断を許さないレベルで変化している。

こうした情勢の変化を踏まえると、やはり野菜など食料については国内でなるべく確保することが望ましいと考えられる。今回の美瑛町農協の事例のように、生産者と需要者が密接に連携し、必要に応じて国の支援を受けながら加工・業務用野菜(コーン)の安定供給に取り組む事例が増えていくことを期待したい。

謝辞

本稿の執筆に当たり、本調査にご協力いただきました美瑛町農業協同組合営農畜産部営農支援課中家係長はじめ関係者に厚く御礼申し上げます。

参考文献

・農林水産省「野菜をめぐる情勢(令和6年5月)」

・北海道庁「北海道の野菜をめぐる情勢(令和6年7月)」

・農林水産省「国産野菜シェア奪還プロジェクト」

〈https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/kokusan_shea_dakkan.html〉(2025/1/15アクセス)

・農林水産省「食料・農業・農村基本法」〈https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html〉(2025/1/15アクセス)

・美瑛町「美瑛町の農業2024(令和6年)」

〈https://www.town.biei.hokkaido.jp/files/00000100/00000119/%E7%

BE%8E%E7%91%9B%E3%81%AE%E8%BE%B2%E6%A5%AD2024.pdf〉(2025/1/15アクセス)

・美瑛町「まちの概要」

〈https://www.town.biei.hokkaido.jp/administration/about/about/〉(2025/1/15アクセス)

・美瑛町農業協同組合「組織概要」

〈https://ja-biei.or.jp/about_us/organization/〉(2025/1/15アクセス)

・びえいフーズ株式会社HP

〈https://www.biei-foods.co.jp/index.html〉(2025/1/15アクセス)

・気象庁「過去の気象データ検索(上川地方美瑛地区)」

〈https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=12&block_no=1052&year=2020&month=&day=&view=p1〉(2025/1/15アクセス)

また、近年の道内の気候変化に伴い、美瑛町農協は高温に適合したコーンの品種開発が必要としていたが、非常に重要な課題であると考える。

全国のスイートコーンの作付面積は、令和4年で2万1300ヘクタールと、10年前の平成24年に比べ15%近く減少している。北海道のスイートコーンの産出額(令和4年)は全国第一位の72億円と、その20%以上を占めており、野菜全体でも全国の10%を占める2228億円となっている。

こうした中、道内では近年の温暖化により、かんしょやにんにくなど温暖な気候を好む作物が栽培されるようになり、北海道の野菜生産状況が変化することは、今後のわが国全体の野菜生産にも影響を及ぼすことが考えられる。

令和6年6月に施行された改正食料・農業・農村基本法においては、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入および備蓄を適切に組み合わせ、食料の安定的な供給を確保するという考え方が堅持された。

しかしながら、昨今では、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外市場の拡大など、わが国の農業を取り巻く情勢は予断を許さないレベルで変化している。

こうした情勢の変化を踏まえると、やはり野菜など食料については国内でなるべく確保することが望ましいと考えられる。今回の美瑛町農協の事例のように、生産者と需要者が密接に連携し、必要に応じて国の支援を受けながら加工・業務用野菜(コーン)の安定供給に取り組む事例が増えていくことを期待したい。

謝辞

本稿の執筆に当たり、本調査にご協力いただきました美瑛町農業協同組合営農畜産部営農支援課中家係長はじめ関係者に厚く御礼申し上げます。

参考文献

・農林水産省「野菜をめぐる情勢(令和6年5月)」

・北海道庁「北海道の野菜をめぐる情勢(令和6年7月)」

・農林水産省「国産野菜シェア奪還プロジェクト」

〈https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/kokusan_shea_dakkan.html〉(2025/1/15アクセス)

・農林水産省「食料・農業・農村基本法」〈https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html〉(2025/1/15アクセス)

・美瑛町「美瑛町の農業2024(令和6年)」

〈https://www.town.biei.hokkaido.jp/files/00000100/00000119/%E7%

BE%8E%E7%91%9B%E3%81%AE%E8%BE%B2%E6%A5%AD2024.pdf〉(2025/1/15アクセス)

・美瑛町「まちの概要」

〈https://www.town.biei.hokkaido.jp/administration/about/about/〉(2025/1/15アクセス)

・美瑛町農業協同組合「組織概要」

〈https://ja-biei.or.jp/about_us/organization/〉(2025/1/15アクセス)

・びえいフーズ株式会社HP

〈https://www.biei-foods.co.jp/index.html〉(2025/1/15アクセス)

・気象庁「過去の気象データ検索(上川地方美瑛地区)」

〈https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=12&block_no=1052&year=2020&month=&day=&view=p1〉(2025/1/15アクセス)