ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 消費者から見た野菜価格安定制度の意義

東京聖栄大学 客員教授(常勤) 藤島 廣二

野菜価格安定制度は昭和41年の制度創設から今日まで、野菜生産者の経営安定を通じて、消費地への野菜の安定供給と価格の安定を図ってきました。半世紀以上が経過した今、改めて、同制度の意義やメリットについて紹介します。

1 生産者と消費者

野菜価格安定制度の役割として、一般に(1)消費地への安定供給を担う野菜指定産地の育成(2)価格低落時の価格差補給金交付による野菜生産者の経営安定(3)野菜指定産地による計画生産・安定出荷と需給調整による価格安定―の3点が挙げられます。これらの点から理解できるように、同制度は生産者と消費者の双方にメリットがあります。

しかし、野菜価格安定制度が創設されたきっかけは、昭和30年代における消費地(都市部)での野菜価格の激しい騰落でした。当時、日本経済は高度成長の真っただ中で、都市部の人口が急速に増加し、野菜の購入需要が急増しました。そのため、天候のわずかな異変などによって供給と需要のミスマッチが頻繁に発生し、野菜価格が著しく変動したのです。しかも、その価格変動は国会やマスコミなどでも取り上げられ、大きな社会問題・消費者問題となりました。当然、国や地方自治体は対応を迫られ、その解決策として国が創設したのが昭和41年から始まった野菜価格安定制度です。

この制度の要点は計画的な生産・出荷を推進し価格の安定化を実現することですので、直接的な対象者は産地・生産者になりますが、制度成立の経緯からも推察できるように、消費者側をより強く意識したものと考えられます。そこで以下では消費者側から見た野菜価格安定制度の意義・メリットを中心に述べたいと思います。

しかし、野菜価格安定制度が創設されたきっかけは、昭和30年代における消費地(都市部)での野菜価格の激しい騰落でした。当時、日本経済は高度成長の真っただ中で、都市部の人口が急速に増加し、野菜の購入需要が急増しました。そのため、天候のわずかな異変などによって供給と需要のミスマッチが頻繁に発生し、野菜価格が著しく変動したのです。しかも、その価格変動は国会やマスコミなどでも取り上げられ、大きな社会問題・消費者問題となりました。当然、国や地方自治体は対応を迫られ、その解決策として国が創設したのが昭和41年から始まった野菜価格安定制度です。

この制度の要点は計画的な生産・出荷を推進し価格の安定化を実現することですので、直接的な対象者は産地・生産者になりますが、制度成立の経緯からも推察できるように、消費者側をより強く意識したものと考えられます。そこで以下では消費者側から見た野菜価格安定制度の意義・メリットを中心に述べたいと思います。

2 野菜価格の安定化

消費者から見た野菜価格安定制度の意義・メリットといえば、第1に挙げられるのは「野菜価格の安定化」でしょう。

野菜の場合、価格形成要因である供給と需要が逆方向に動くことが少なくありません。例えば、夏秋きゅうりは適度の降雨があった翌日に気温が25度、30度と上昇すると、生産量(供給量)が通常の倍前後かそれ以上に上り、逆に、曇天で低温が続けば半分以下にもなります。これに対し、消費量(需要量)は暑ければ外出頻度が減り買い物の回数も減るため減少し、涼しければその逆の変化がうまれ増加します。また、晩秋期のはくさいなどは寒さで生育が悪い時期ほど鍋料理用の需要が増加します。言うまでもありませんが、供給が需要を上回れば価格は低下し、逆に供給が需要をカバーできなければ価格は上昇します。

しかも、野菜はそうした短期的な価格変動だけにとどまりません。次期または翌年の作付け品目の変更が他の農畜産物に比べ比較的容易なことから、生産者が自分の生産品目についてある時期の価格が安すぎると感じれば、次期または翌年にはその品目の生産を止め、他の品目に変更するか、休耕することもあります。その結果、生産量が減り、価格は暴騰することにもなりかねません。

こうした価格の騰落は、生産者よりも消費者により強く影響します。なぜならば、野菜生産者の間でかつて「3回に1回当たれば良い」あるいは「3年に1度当たれば良い」と言われた時代がありましたが、これは生産者の場合、高価格時に資金を蓄え、低価格時に備えることができるということを意味しています。これに対し、消費者は鮮度などのことを考えると、低価格時に余分に購入し貯蔵することで高価格時に備えるということができません。これらのことから判断すれば、安定的な価格での安定供給は生産者にとっても申し分のないことではありますが、消費者にとっては申し分ないどころか、重要度が極めて高いと言えるのです。

野菜の場合、価格形成要因である供給と需要が逆方向に動くことが少なくありません。例えば、夏秋きゅうりは適度の降雨があった翌日に気温が25度、30度と上昇すると、生産量(供給量)が通常の倍前後かそれ以上に上り、逆に、曇天で低温が続けば半分以下にもなります。これに対し、消費量(需要量)は暑ければ外出頻度が減り買い物の回数も減るため減少し、涼しければその逆の変化がうまれ増加します。また、晩秋期のはくさいなどは寒さで生育が悪い時期ほど鍋料理用の需要が増加します。言うまでもありませんが、供給が需要を上回れば価格は低下し、逆に供給が需要をカバーできなければ価格は上昇します。

しかも、野菜はそうした短期的な価格変動だけにとどまりません。次期または翌年の作付け品目の変更が他の農畜産物に比べ比較的容易なことから、生産者が自分の生産品目についてある時期の価格が安すぎると感じれば、次期または翌年にはその品目の生産を止め、他の品目に変更するか、休耕することもあります。その結果、生産量が減り、価格は暴騰することにもなりかねません。

こうした価格の騰落は、生産者よりも消費者により強く影響します。なぜならば、野菜生産者の間でかつて「3回に1回当たれば良い」あるいは「3年に1度当たれば良い」と言われた時代がありましたが、これは生産者の場合、高価格時に資金を蓄え、低価格時に備えることができるということを意味しています。これに対し、消費者は鮮度などのことを考えると、低価格時に余分に購入し貯蔵することで高価格時に備えるということができません。これらのことから判断すれば、安定的な価格での安定供給は生産者にとっても申し分のないことではありますが、消費者にとっては申し分ないどころか、重要度が極めて高いと言えるのです。

3 潤沢な国産野菜の供給

消費者にとっての野菜価格安定制度の意義・メリットの二つ目は、国産野菜の供給が潤沢なことです。国産野菜の潤沢さは日本人が国産品を好むからという点からだけでなく、輸入品との比較で食卓に届くまでの期間を考慮すると、同じ生鮮野菜であってもビタミンなどの栄養素の含有量が違ってくるという点からもメリットが大きいと考えられます。

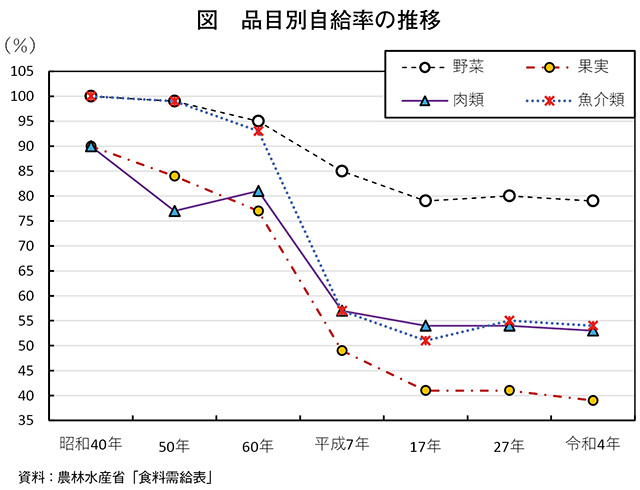

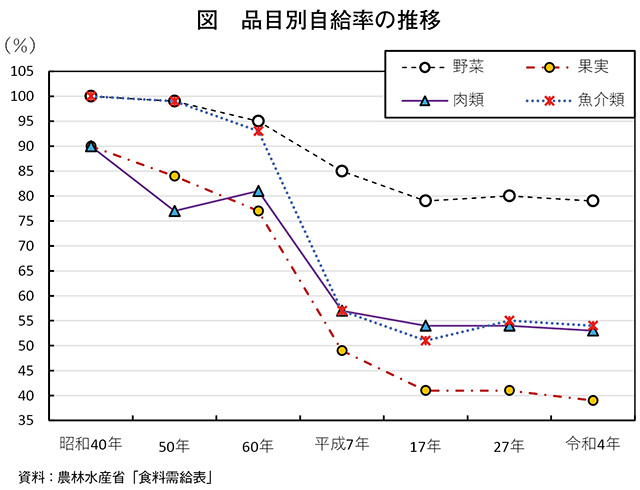

国産野菜が潤沢であることは、スーパーマーケットの店頭で産地名を確認すれば一目瞭然ですが、それだけではありません。食料自給率の高さからも理解できます。その自給率の推移を他の品目との比較で示したのが図です。これによれば、野菜、果実、肉類、魚介類の4品目とも自給率は以前に比べ低下していますが、最近でも野菜の自給率は80%前後と、これらの中では最も高い水準にあります。しかも、かつては4品目の間でせいぜい10ポイント程度の開きにすぎない自給率であったにもかかわらず、今や野菜と他の3品目との間で25~40ポイントも開いています。

野菜の自給率が低下したのは、昭和60年から平成7年にかけての大幅な円高の影響も大きいのですが、生産者の高齢化や労働力不足などによる農業生産力の脆弱化が根本的な要因と言えます。その農業生産力の脆弱化を極力食い止め高自給率を維持することで、潤沢な国産野菜の供給を支えてきたのが野菜価格安定制度なのです。この制度の下、野菜価格が暴落し経営が赤字になりそうな時には、価格差補給金を交付することで野菜作の継続を支援し、また、国が率先して野菜需給ガイドラインを作成し計画的な生産・出荷を推奨するなど、国内産地の維持・育成が図られてきたのです。

国産野菜が潤沢であることは、スーパーマーケットの店頭で産地名を確認すれば一目瞭然ですが、それだけではありません。食料自給率の高さからも理解できます。その自給率の推移を他の品目との比較で示したのが図です。これによれば、野菜、果実、肉類、魚介類の4品目とも自給率は以前に比べ低下していますが、最近でも野菜の自給率は80%前後と、これらの中では最も高い水準にあります。しかも、かつては4品目の間でせいぜい10ポイント程度の開きにすぎない自給率であったにもかかわらず、今や野菜と他の3品目との間で25~40ポイントも開いています。

野菜の自給率が低下したのは、昭和60年から平成7年にかけての大幅な円高の影響も大きいのですが、生産者の高齢化や労働力不足などによる農業生産力の脆弱化が根本的な要因と言えます。その農業生産力の脆弱化を極力食い止め高自給率を維持することで、潤沢な国産野菜の供給を支えてきたのが野菜価格安定制度なのです。この制度の下、野菜価格が暴落し経営が赤字になりそうな時には、価格差補給金を交付することで野菜作の継続を支援し、また、国が率先して野菜需給ガイドラインを作成し計画的な生産・出荷を推奨するなど、国内産地の維持・育成が図られてきたのです。

4 多種多様な野菜品目

消費者にとっての野菜価格安定制度の意義・メリットの三つ目としては、食卓を彩る野菜品目数の多さを挙げることができます。現在の同制度の対象となる野菜だけでも49品目(指定野菜14品目、特定野菜35品目)に上るほど多く、さらに地方の特産野菜までも含めると1000品目近くに達するか、それをも超えるとまで言われています。

野菜品目が多様であるのは、上述の国産野菜の高自給率によるところが大きいのですが、その一端を表が示しています。ここでは国産野菜と輸入野菜(生鮮野菜と冷凍野菜)の主要品目のシェアを算出していますが、これによれば国産野菜の場合は41品目の調査結果にもかかわらず、第1位のばれいしょのシェアは17%程度にとどまっています。全品目の調査であれば14~15%か、それよりも低いと推測されます。これに対し、輸入生鮮野菜では第1位のたまねぎで約40%、冷凍野菜では第1位のばれいしょで36%程度と、特定の野菜に大きく片寄っています。

輸入生鮮野菜が特定の野菜に片寄るのは、長期間輸送でも鮮度の低下が目立たない品目が中心にならざるを得ないことに加え、海上輸送の場合は一度に大量輸入が可能な大規模産地の野菜に限られるからです。また、冷凍野菜に関しても、今日では全品目が冷凍可能と言われてはいますが、輸出入となるとコストが重視されるため、大量生産・大量輸送に向く品目に絞り込まざるを得ないのです。

ちなみに、食材が多種多様であることはメニュー決めの面で調理担当者の悩みを大きくすることにもなりますが、毎日同じレシピの食事やコーンフレークだけの朝食はもちろんのこと、ごくわずかな種類のメニューから選ぶ食事に比べれば、調理人を悩ますほどの食材の多さは「食の豊かさ」を象徴しているとみて間違いないでしょう。

野菜品目が多様であるのは、上述の国産野菜の高自給率によるところが大きいのですが、その一端を表が示しています。ここでは国産野菜と輸入野菜(生鮮野菜と冷凍野菜)の主要品目のシェアを算出していますが、これによれば国産野菜の場合は41品目の調査結果にもかかわらず、第1位のばれいしょのシェアは17%程度にとどまっています。全品目の調査であれば14~15%か、それよりも低いと推測されます。これに対し、輸入生鮮野菜では第1位のたまねぎで約40%、冷凍野菜では第1位のばれいしょで36%程度と、特定の野菜に大きく片寄っています。

輸入生鮮野菜が特定の野菜に片寄るのは、長期間輸送でも鮮度の低下が目立たない品目が中心にならざるを得ないことに加え、海上輸送の場合は一度に大量輸入が可能な大規模産地の野菜に限られるからです。また、冷凍野菜に関しても、今日では全品目が冷凍可能と言われてはいますが、輸出入となるとコストが重視されるため、大量生産・大量輸送に向く品目に絞り込まざるを得ないのです。

ちなみに、食材が多種多様であることはメニュー決めの面で調理担当者の悩みを大きくすることにもなりますが、毎日同じレシピの食事やコーンフレークだけの朝食はもちろんのこと、ごくわずかな種類のメニューから選ぶ食事に比べれば、調理人を悩ますほどの食材の多さは「食の豊かさ」を象徴しているとみて間違いないでしょう。

5 野菜価格安定制度の新たな課題

以上に指摘したように野菜価格安定制度は、消費者にとっても大きな意義・メリットがあります。今後もそうした意義・メリットが失われないようにすることが重要ですが、そのためには社会の変化に留意する必要があります。特に今後重視すべき変化は高齢化、単身化と女性の就業率のさらなる上昇でしょう。これらの変化は内食比率の低下と中食・外食比率の上昇、および加工食品利用比率の上昇でもあります。

加工食品や中食・外食の利用が増えるということは、野菜取引においては契約取引比率が上昇することを意味します。平成14年に契約野菜安定供給制度を新設したことは、その点でまさに適切であったと言えます。

しかし契約取引はその多くが市場外流通であるため、生産量が契約分を上回ると卸売市場に出荷し、逆に下回ると不足分を卸売市場から仕入れるということが珍しくありません。これらは卸売市場における荷の過剰時の過剰感をさらに強め、不足時の不足感をさらに強める方向に作用し、価格の騰落をより激しくすることになります。

市場外流通が拡大する中、野菜価格安定制度が野菜の契約取引を支援するのは重要ですし、今後その重要度はますます高まるとみて間違いないと思います。が、その支援は市場経由率の低下を促し、市場価格を乱高下させる可能性も含んでいることに留意しなければなりません。それゆえ、今後は契約取引も支援しながら市場価格の安定化も図るという難しい舵取りが大きな課題になるのではないでしょうか。

<参考文献>

(1)独立行政法人農畜産業振興機構編『野菜価格安定制度と野菜産地の進展』農林統計出版・2021年

(2)独立行政法人農畜産業振興機構『野菜情報』vol.245・vol246・2024年

(3)藤島廣二『輸入野菜300万トン時代』家の光協会・1997年

(4)藤島廣二・小林茂典『業務・加工用野菜』農山漁村文化協会・2008年

藤島 廣二(ふじしま ひろじ)

東京聖栄大学 客員教授(常勤)

【略歴】

昭和24年生まれ

農林水産省入省後東北農業試験場、中国農業試験場、農業総合研究所流通研究室長を経て

平成8年~ 東京農業大学農学部教授

平成26年より現職

加工食品や中食・外食の利用が増えるということは、野菜取引においては契約取引比率が上昇することを意味します。平成14年に契約野菜安定供給制度を新設したことは、その点でまさに適切であったと言えます。

しかし契約取引はその多くが市場外流通であるため、生産量が契約分を上回ると卸売市場に出荷し、逆に下回ると不足分を卸売市場から仕入れるということが珍しくありません。これらは卸売市場における荷の過剰時の過剰感をさらに強め、不足時の不足感をさらに強める方向に作用し、価格の騰落をより激しくすることになります。

市場外流通が拡大する中、野菜価格安定制度が野菜の契約取引を支援するのは重要ですし、今後その重要度はますます高まるとみて間違いないと思います。が、その支援は市場経由率の低下を促し、市場価格を乱高下させる可能性も含んでいることに留意しなければなりません。それゆえ、今後は契約取引も支援しながら市場価格の安定化も図るという難しい舵取りが大きな課題になるのではないでしょうか。

<参考文献>

(1)独立行政法人農畜産業振興機構編『野菜価格安定制度と野菜産地の進展』農林統計出版・2021年

(2)独立行政法人農畜産業振興機構『野菜情報』vol.245・vol246・2024年

(3)藤島廣二『輸入野菜300万トン時代』家の光協会・1997年

(4)藤島廣二・小林茂典『業務・加工用野菜』農山漁村文化協会・2008年

藤島 廣二(ふじしま ひろじ)

東京聖栄大学 客員教授(常勤)

【略歴】

昭和24年生まれ

農林水産省入省後東北農業試験場、中国農業試験場、農業総合研究所流通研究室長を経て

平成8年~ 東京農業大学農学部教授

平成26年より現職