ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 南風原町(はえばるちょう)のかぼちゃ生産 ~資材費高騰下での単収向上と減農薬栽培の推進~

那覇事務所 片倉 杉夫 / 調査情報部 二又 志保

【要約】

沖縄本島南部に位置する南風原町は、沖縄県の中で野菜の作付面積の割合が高く、さまざまな野菜を出荷している。同町の主力産品であるかぼちゃは、完熟果を収穫することから、でん粉含有量が高く、ホクホク甘いという特長を有しており、「つかざん完熟かぼちゃ」「南風原かぼちゃ」というブランド名で、市場から高い評価を得ている。

沖縄県の地理的な条件から輸送手段が限られるため、昨今の燃料価格、資材費高騰の影響をより受けやすい環境にある中、同町では単収向上や減農薬栽培の推進によるこれまで以上の収益確保に向けた試みが始まっており、その輪は確実に広がっている。

沖縄県の地理的な条件から輸送手段が限られるため、昨今の燃料価格、資材費高騰の影響をより受けやすい環境にある中、同町では単収向上や減農薬栽培の推進によるこれまで以上の収益確保に向けた試みが始まっており、その輪は確実に広がっている。

1 はじめに

国内でも珍しい亜熱帯海洋性気候に属する沖縄県は、年間平均気温23.3度、年間降水量2000ミリメートル以上の恵まれた気候条件下にあり、地域や島ごとの土壌や自然環境を生かした農業が営まれている。

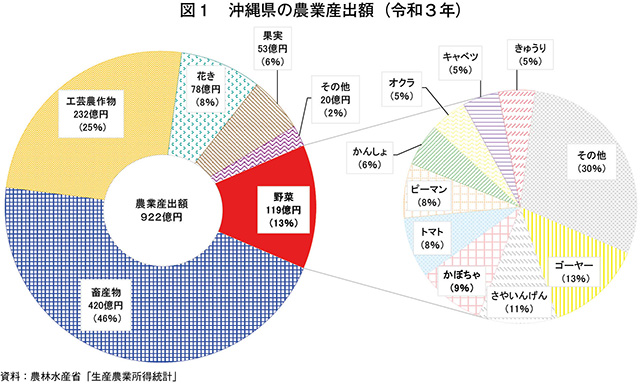

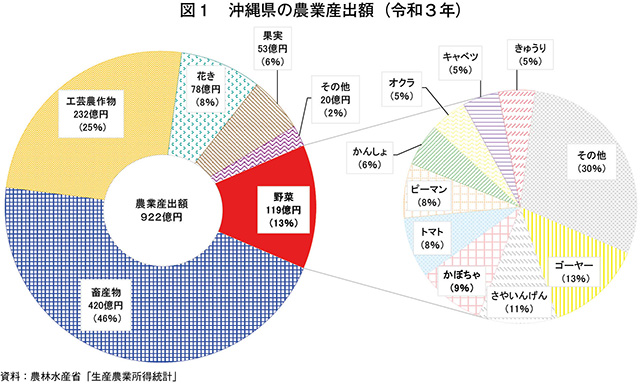

令和3年の農業産出額922億円のうち、野菜の占める割合は13%であり(図1)、本州の端境期となる冬から春にかけてゴーヤー、ヘチマ、さやいんげん、きゅうり、かぼちゃなどの生産が盛んに行われている。

他方、周りを海に囲まれている島しょ県であり、台風や干ばつなどの自然災害を受けやすく、周年供給の実現には懸念材料が多い。また、生産資材の調達や商品の出荷に係る物流コストの負担が大きいことから、多品種・小ロット生産による農業経営は難しい面がある。このため、大ロット生産ができる品種を選び、収益を確保していくために、単収向上や経費低減、販売価格の上昇が不可欠である。

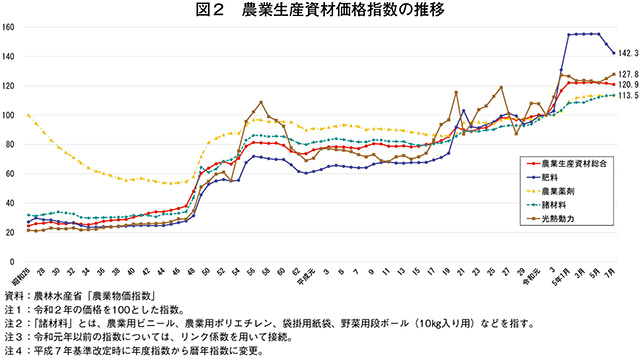

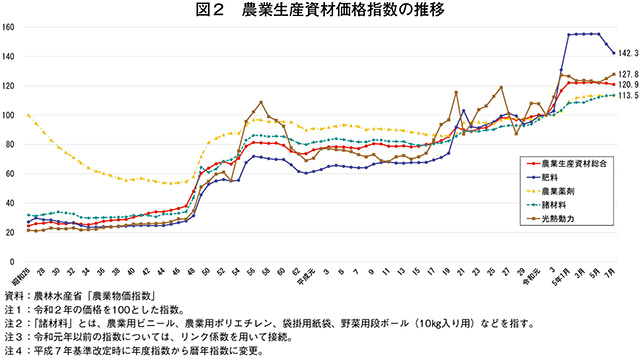

しかしながら、昨今、不安定な国際情勢のあおりを受け、生産に欠かすことのできない肥料や農薬などの生産資材価格ならびに輸送費・運送費が高止まりして農家経営を圧迫する中(図2)、野菜の生産、物流コストの上昇分を販売価格に転嫁できていない産地が多い。

こうした状況下において、かぼちゃ出荷量の9割以上を本州に出荷している南風原町では、資材費高騰の影響を受けにくい野菜生産体制を構築することで、経営の安定化を図っている。そこで、本稿では同町の取り組みについて紹介する。

令和3年の農業産出額922億円のうち、野菜の占める割合は13%であり(図1)、本州の端境期となる冬から春にかけてゴーヤー、ヘチマ、さやいんげん、きゅうり、かぼちゃなどの生産が盛んに行われている。

他方、周りを海に囲まれている島しょ県であり、台風や干ばつなどの自然災害を受けやすく、周年供給の実現には懸念材料が多い。また、生産資材の調達や商品の出荷に係る物流コストの負担が大きいことから、多品種・小ロット生産による農業経営は難しい面がある。このため、大ロット生産ができる品種を選び、収益を確保していくために、単収向上や経費低減、販売価格の上昇が不可欠である。

しかしながら、昨今、不安定な国際情勢のあおりを受け、生産に欠かすことのできない肥料や農薬などの生産資材価格ならびに輸送費・運送費が高止まりして農家経営を圧迫する中(図2)、野菜の生産、物流コストの上昇分を販売価格に転嫁できていない産地が多い。

こうした状況下において、かぼちゃ出荷量の9割以上を本州に出荷している南風原町では、資材費高騰の影響を受けにくい野菜生産体制を構築することで、経営の安定化を図っている。そこで、本稿では同町の取り組みについて紹介する。

2 南風原町におけるかぼちゃ生産

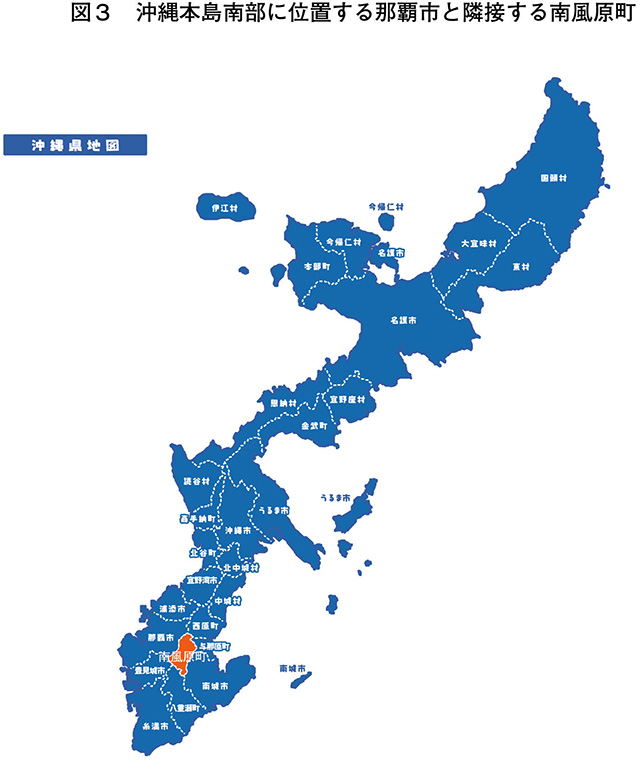

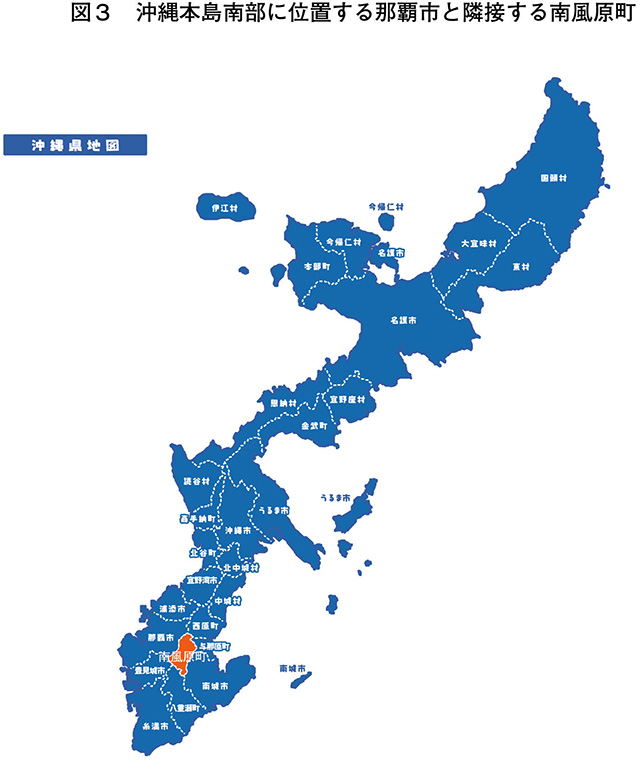

「かぼちゃの里」として知られる南風原町は、沖縄本島南部に位置する那覇市と隣接しており、周りを六つの市町に囲まれ、県内では唯一、海に面していない(図3)。

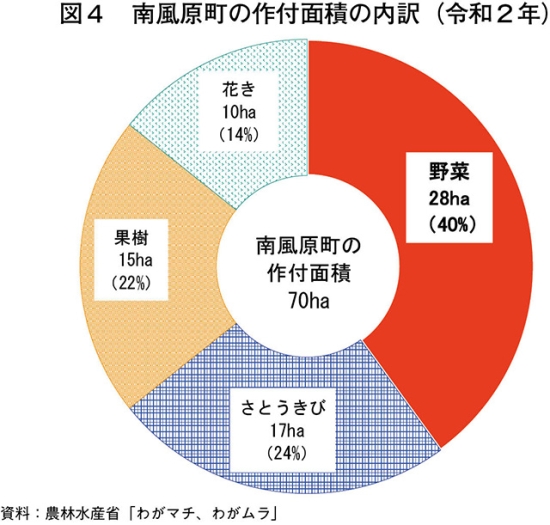

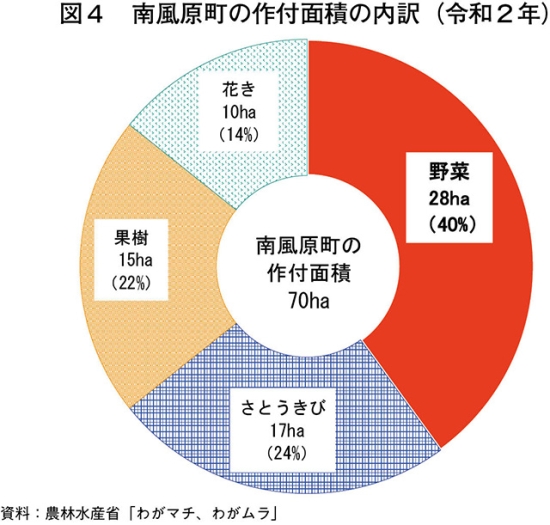

近年は、宅地化が急速に進みつつあるものの、野菜は町の耕作面積の40%に作付けされるなど、県全体の割合(2%)と比較しても極めて高く(図4)、かぼちゃやきゅうり、へちま、トウガンなどさまざまな野菜生産を行う都市近郊型農業が展開されている。

(1)かぼちゃ生産の位置付け

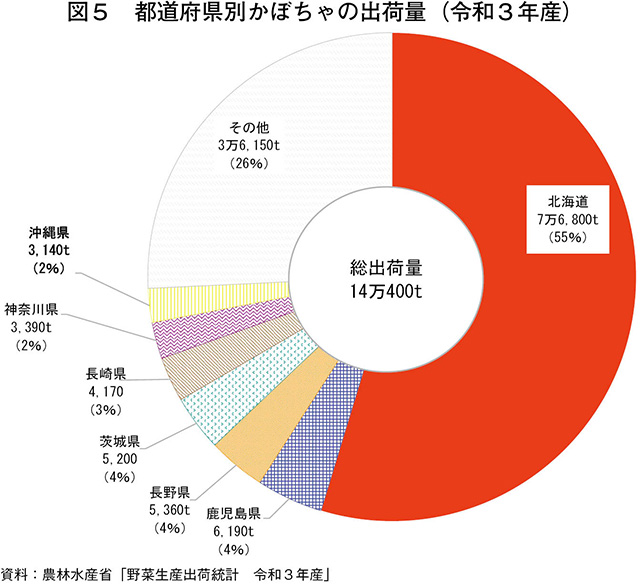

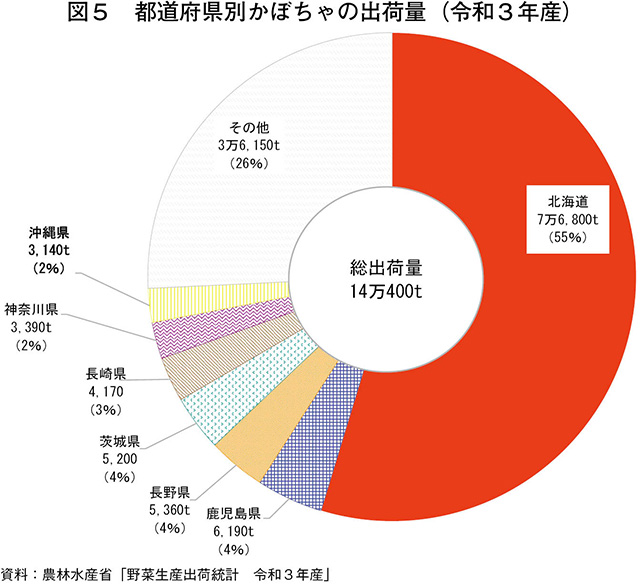

沖縄県のかぼちゃ生産量は、全国7位の3140トンであり、全国の2%を占める(図5)。

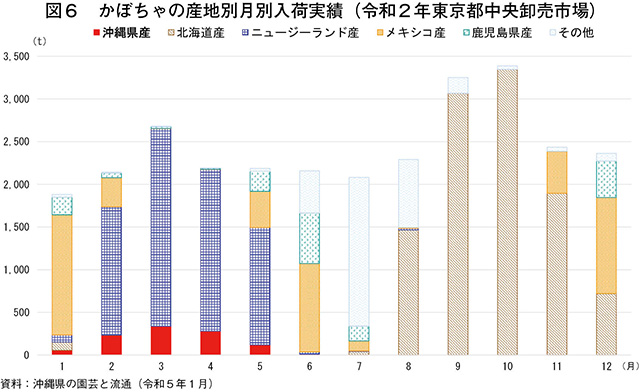

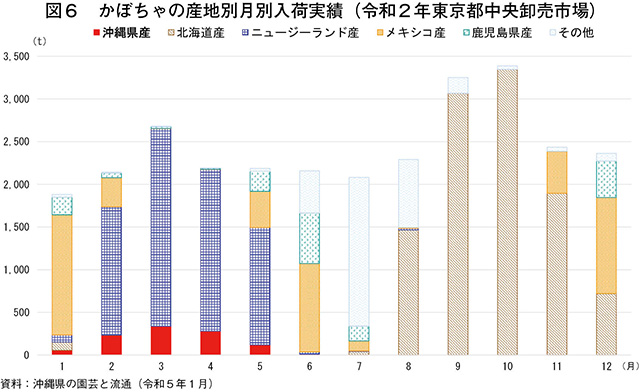

東京都中央卸売市場におけるかぼちゃの産地別月別入荷実績(令和2年)を見ると、2月から4月にかけて入荷量の約1割を沖縄県産が占める(図6)。かぼちゃは生育適温が20度前後であるため、他産地の気温が低く、出荷できない端境期にニュージーランド産やメキシコ産などの外国産と並んで多く出荷されていることが分かる。

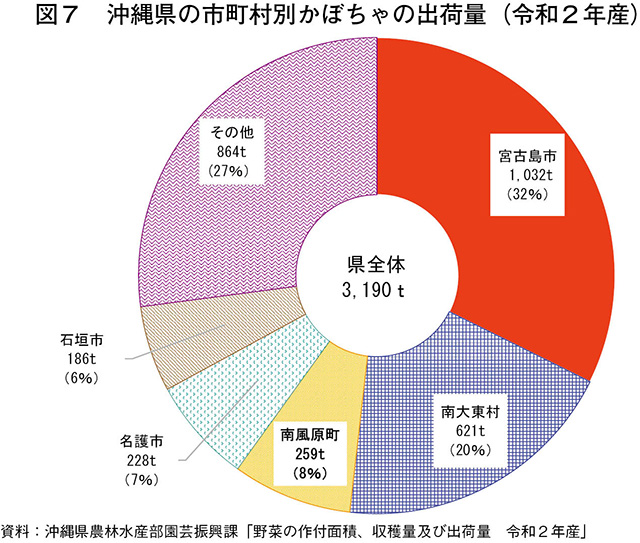

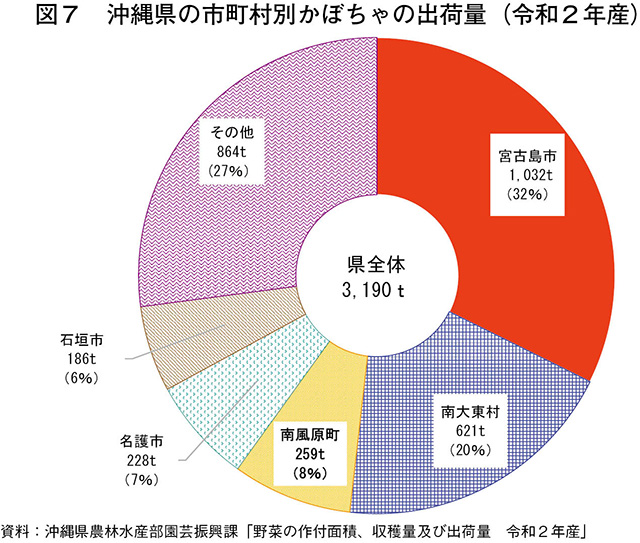

このうち、南風原町産の出荷量は、県内では宮古島市産、南大東村産に次ぐ259トンである(図7)。

南風原町では、昭和48年頃から町の特産品とすべく、さとうきび栽培からの転換が図られ、生産者が互いに栽培技術の研さんを積み重ねながら、端境期の県外出荷体制を少しずつ整えていった。

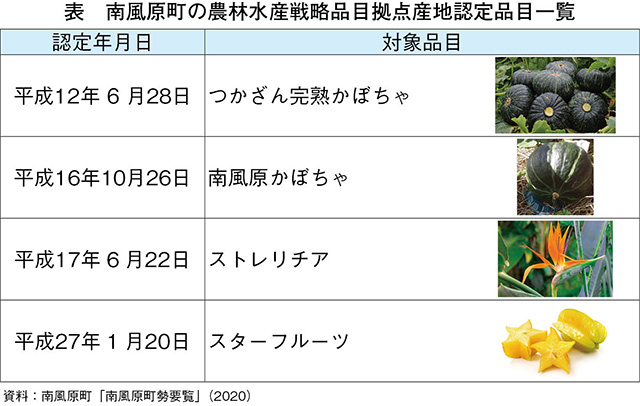

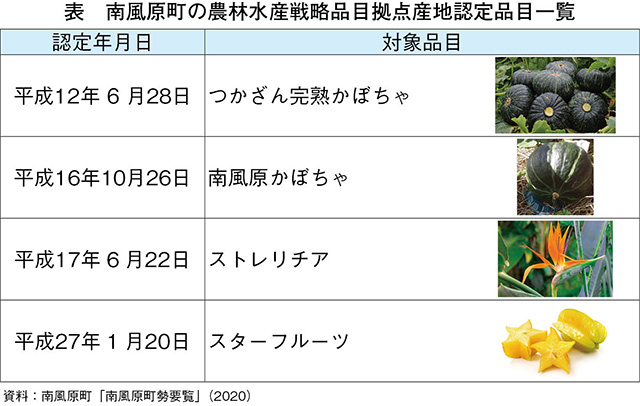

こうした努力の甲斐もあって、「生産拡大および付加価値を高めることが期待できる品目(戦略品目)および産地」を支援する沖縄県の『沖縄県農林水産振興ビジョン・アクションプログラム』において、かぼちゃの拠点産地として認定されている(表、写真1)。

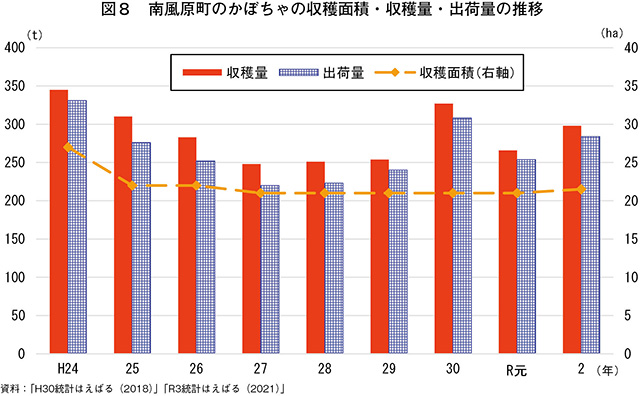

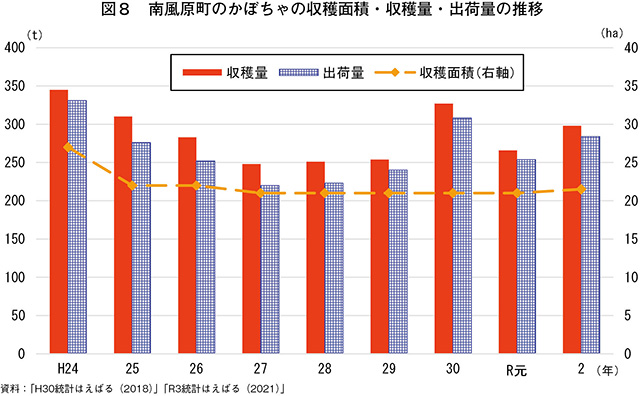

近年の収穫量は横ばいの300トン前後で推移しており、令和2年時点の生産者数は65人、収穫面積は21.5ヘクタールとなっている(図8)。

主な栽培品種は、甘みの強い「えびす」を中心に、「グラッセ(えびすの新品種)」「栗五郎」、花粉交配用の「こふき」「くりほまれ」の5品種である。

台風が10月頃まで襲来することが多いことから、早播きはせず、11月上旬から播種作業を開始している。また、作付面積が限られることもあり、一つのツルから平均2回収穫する2果採り(定植から100~110日で1果目の収穫、その30~40日後に2果目の収穫)を採用している(図9)。

収穫したかぼちゃは、生産者自身がJAおきなわの選果場へ搬入し、自ら選別や箱詰めを行う個選を行っている(写真2)。個選のメリットとして、(1)生産者同士の情報交換において出荷基準の統一意識が持たれ、品質を上げていこうとする意識が譲成されること(2)手が空いている生産者同士の互助が機能すること―が挙げられるという。

そして、本州の各産地の出回り量が比較的少なくなり、高値になる傾向がある3、4月に出荷のピークを迎える。

(2)かぼちゃ生産の特長

ア 肥培管理の徹底による高い単収の実現

単収は、10アール当たり1.5トンと全国平均の1.2トンと比較しても高い単収を実現している。これは、生育期の苗を低温や風から守るためトンネル栽培を実施しているほか、脇芽取りの徹底や人工授粉による交配、防風ネットの設置、敷きワラの代用に遮光ネットを設置するなど、肥培管理を徹底していることによるものである。かぼちゃのツルが敷きワラをつかむことで風が吹いても動かず不定根が生えるほか、雑草が生えるのを防ぐ効果があり、これを遮光ネットで代用できるという。

トンネル内の温度は、何もしないと日中30~40度を超えるため、適温の23度を保てるよう、毎日トンネルビニールの開閉により温度調節をしている。

また(1)Lサイズ以上の大玉を目指して生産する方が高い単収を実現しやすいこと(2)相場の高い時期は小売店で2分の1もしくは4分の1にカットして販売されることが多いこと(3)2LサイズとLサイズの価格差が大きくないこと―から、大玉での収穫を心掛けているという。

イ 完熟果での収穫による高値取引実現

一般的にかぼちゃは、交配後、積算温度が1000~1100度に達した時点で収穫されることが多い。他方、南風原町では、積算温度1200度(平均気温20度で交配後60日目以降)に達してから収穫している。これにより、でん粉含有量が多くなり、さらに追熟させることで甘みが増して、市場での高値取引を実現している。

(3)資材費高騰に対応する化学肥料低減の取り組み

畝間の地表を覆うマルチ材として、以前はわらを圃場に敷いていたが、20キログラム当たりの単価が昨年から1000円以上も値上がりし、3800円まで上昇した。

このため、資材費高騰に対応する新たな取り組みとして、12月から翌3月のさとうきびの収穫時期に発生する、さとうきびの葉ガラ(トラッシュ)や、無償での利用が可能なさとうきびの搾りかす(バガス)に納豆菌を蒔いて発酵させたものを、ススキやソルゴー(緑肥)と一緒に圃場に敷いて、マルチ資材として使用した後にすき込むことで、有機質の肥料(腐葉土)としている。トラッシュは300キログラム当たり1500~2000円で購入可能であり、これにより、3~4割の化学肥料の使用低減を実現している。以前から取り組む農家が一定数いたが、ここ1~2年でほとんどの農家が取り組んでいるという。

(4)減農薬栽培の推進による販売価格上昇の実現

管内の生産者からの要望を受けて、JAおきなわでは、3年前からBLOF理論(Biological Farming:生態系調和型農業理論)と呼ばれる減農薬栽培の講習会を開始した(写真3)。

この講習会は、県内全域から50人程度参加しており、生産者自らが土壌pHを測定器で測りながら、栽培に必要な納豆菌・酵母菌・乳酸菌を費用をかけて購入するのではなく、自身で生成できるように講義している。

さまざまな土壌改良法を模索・検討する中で、多くの生産者が効果を実感し、地域の土壌環境や特性に適していたのがBLOF理論だったと言う。

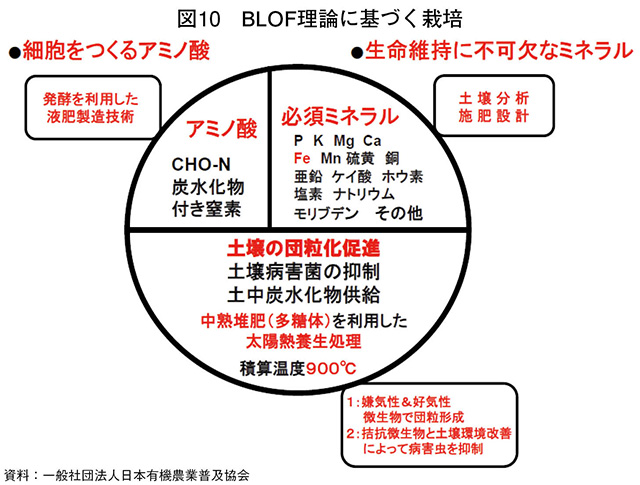

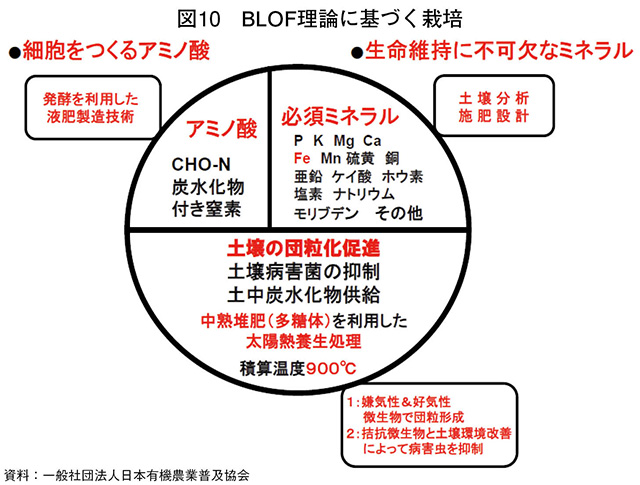

BLOF理論は、作物本来の力・機能を生かし、野菜の健全な生長を促すことを特徴とする。具体的には、(1)植物生理に基づいたアミノ酸の供給(2)土壌分析・施肥設計に基づいたミネラルの供給(3)太陽熱養生処理による土壌団粒の形成、土壌病害菌の抑制と水溶性炭水化物の供給による地力の向上―により、高品質・高栄養価・多収穫を実現するものである(図10)。

南風原町を含む沖縄本島南部は、ジャーガルと呼ばれる残積性未熟土壌が分布しており、養分の保持力が高い反面、粒子が細かく、締固められやすいことから、水はけが悪く、降雨後は作業性に難がある。

しかしながら、BLOF理論栽培導入後は、耕うんが容易となり、作土層に水や肥料がまんべんなく浸透し、根張りの良さを実感しているという。また、農薬や化学肥料の使用量低減により、生産物に付加価値が付き、販売単価の上昇につながる品目が徐々に増えているとのことである。

近年は、宅地化が急速に進みつつあるものの、野菜は町の耕作面積の40%に作付けされるなど、県全体の割合(2%)と比較しても極めて高く(図4)、かぼちゃやきゅうり、へちま、トウガンなどさまざまな野菜生産を行う都市近郊型農業が展開されている。

(1)かぼちゃ生産の位置付け

沖縄県のかぼちゃ生産量は、全国7位の3140トンであり、全国の2%を占める(図5)。

東京都中央卸売市場におけるかぼちゃの産地別月別入荷実績(令和2年)を見ると、2月から4月にかけて入荷量の約1割を沖縄県産が占める(図6)。かぼちゃは生育適温が20度前後であるため、他産地の気温が低く、出荷できない端境期にニュージーランド産やメキシコ産などの外国産と並んで多く出荷されていることが分かる。

このうち、南風原町産の出荷量は、県内では宮古島市産、南大東村産に次ぐ259トンである(図7)。

南風原町では、昭和48年頃から町の特産品とすべく、さとうきび栽培からの転換が図られ、生産者が互いに栽培技術の研さんを積み重ねながら、端境期の県外出荷体制を少しずつ整えていった。

こうした努力の甲斐もあって、「生産拡大および付加価値を高めることが期待できる品目(戦略品目)および産地」を支援する沖縄県の『沖縄県農林水産振興ビジョン・アクションプログラム』において、かぼちゃの拠点産地として認定されている(表、写真1)。

近年の収穫量は横ばいの300トン前後で推移しており、令和2年時点の生産者数は65人、収穫面積は21.5ヘクタールとなっている(図8)。

主な栽培品種は、甘みの強い「えびす」を中心に、「グラッセ(えびすの新品種)」「栗五郎」、花粉交配用の「こふき」「くりほまれ」の5品種である。

台風が10月頃まで襲来することが多いことから、早播きはせず、11月上旬から播種作業を開始している。また、作付面積が限られることもあり、一つのツルから平均2回収穫する2果採り(定植から100~110日で1果目の収穫、その30~40日後に2果目の収穫)を採用している(図9)。

収穫したかぼちゃは、生産者自身がJAおきなわの選果場へ搬入し、自ら選別や箱詰めを行う個選を行っている(写真2)。個選のメリットとして、(1)生産者同士の情報交換において出荷基準の統一意識が持たれ、品質を上げていこうとする意識が譲成されること(2)手が空いている生産者同士の互助が機能すること―が挙げられるという。

そして、本州の各産地の出回り量が比較的少なくなり、高値になる傾向がある3、4月に出荷のピークを迎える。

(2)かぼちゃ生産の特長

ア 肥培管理の徹底による高い単収の実現

単収は、10アール当たり1.5トンと全国平均の1.2トンと比較しても高い単収を実現している。これは、生育期の苗を低温や風から守るためトンネル栽培を実施しているほか、脇芽取りの徹底や人工授粉による交配、防風ネットの設置、敷きワラの代用に遮光ネットを設置するなど、肥培管理を徹底していることによるものである。かぼちゃのツルが敷きワラをつかむことで風が吹いても動かず不定根が生えるほか、雑草が生えるのを防ぐ効果があり、これを遮光ネットで代用できるという。

トンネル内の温度は、何もしないと日中30~40度を超えるため、適温の23度を保てるよう、毎日トンネルビニールの開閉により温度調節をしている。

また(1)Lサイズ以上の大玉を目指して生産する方が高い単収を実現しやすいこと(2)相場の高い時期は小売店で2分の1もしくは4分の1にカットして販売されることが多いこと(3)2LサイズとLサイズの価格差が大きくないこと―から、大玉での収穫を心掛けているという。

イ 完熟果での収穫による高値取引実現

一般的にかぼちゃは、交配後、積算温度が1000~1100度に達した時点で収穫されることが多い。他方、南風原町では、積算温度1200度(平均気温20度で交配後60日目以降)に達してから収穫している。これにより、でん粉含有量が多くなり、さらに追熟させることで甘みが増して、市場での高値取引を実現している。

(3)資材費高騰に対応する化学肥料低減の取り組み

畝間の地表を覆うマルチ材として、以前はわらを圃場に敷いていたが、20キログラム当たりの単価が昨年から1000円以上も値上がりし、3800円まで上昇した。

このため、資材費高騰に対応する新たな取り組みとして、12月から翌3月のさとうきびの収穫時期に発生する、さとうきびの葉ガラ(トラッシュ)や、無償での利用が可能なさとうきびの搾りかす(バガス)に納豆菌を蒔いて発酵させたものを、ススキやソルゴー(緑肥)と一緒に圃場に敷いて、マルチ資材として使用した後にすき込むことで、有機質の肥料(腐葉土)としている。トラッシュは300キログラム当たり1500~2000円で購入可能であり、これにより、3~4割の化学肥料の使用低減を実現している。以前から取り組む農家が一定数いたが、ここ1~2年でほとんどの農家が取り組んでいるという。

(4)減農薬栽培の推進による販売価格上昇の実現

管内の生産者からの要望を受けて、JAおきなわでは、3年前からBLOF理論(Biological Farming:生態系調和型農業理論)と呼ばれる減農薬栽培の講習会を開始した(写真3)。

この講習会は、県内全域から50人程度参加しており、生産者自らが土壌pHを測定器で測りながら、栽培に必要な納豆菌・酵母菌・乳酸菌を費用をかけて購入するのではなく、自身で生成できるように講義している。

さまざまな土壌改良法を模索・検討する中で、多くの生産者が効果を実感し、地域の土壌環境や特性に適していたのがBLOF理論だったと言う。

BLOF理論は、作物本来の力・機能を生かし、野菜の健全な生長を促すことを特徴とする。具体的には、(1)植物生理に基づいたアミノ酸の供給(2)土壌分析・施肥設計に基づいたミネラルの供給(3)太陽熱養生処理による土壌団粒の形成、土壌病害菌の抑制と水溶性炭水化物の供給による地力の向上―により、高品質・高栄養価・多収穫を実現するものである(図10)。

南風原町を含む沖縄本島南部は、ジャーガルと呼ばれる残積性未熟土壌が分布しており、養分の保持力が高い反面、粒子が細かく、締固められやすいことから、水はけが悪く、降雨後は作業性に難がある。

しかしながら、BLOF理論栽培導入後は、耕うんが容易となり、作土層に水や肥料がまんべんなく浸透し、根張りの良さを実感しているという。また、農薬や化学肥料の使用量低減により、生産物に付加価値が付き、販売単価の上昇につながる品目が徐々に増えているとのことである。

3 生産者の取り組み

以下、BLOF理論栽培や単収向上に取り組む生産者、大城勇氏および與座正安氏の経営概要を紹介する。

(1)減農薬栽培に取り組む大城氏

大城勇氏は、就農前は建設業に従事していたが、5年ほど前から親戚の畑を継ぎ、かぼちゃ7アールおよびきゅうり10アールのハウス栽培を行っている(写真4、5)。以前は繁忙期にアルバイトを雇用していたが、経費節減のため現在はすべて1人で担っている。

ア BLOF理論栽培の取り組み

就農後しばらくは、化学肥料による慣行栽培を行っていたが、土が瘦せ、きゅうりは根が水を吸わなくなり、葉が枯れる急性萎凋症になった。

このため、JAおきなわが毎年開催しているBLOF理論栽培の講習会に参加し、生態系調和型の土づくりがあることを知ったという。

BLOF理論栽培を開始するに当たり、株間を50センチメートルから80センチメートルへ広げ、畝も六つから三つに減らしたが、生産量は以前と変わらず維持できているとのことである。また、BLOF理論栽培は追肥が多く、有機物を入れる手間はかかるが、生産コストは慣行栽培と同程度で実現している。

BLOF理論栽培を開始して以降、野菜がおいしくなったほか、棚持ちも良くなり、付加価値が付いた。令和5年2月からは、沖縄協同青果株式会社(浦添市)の協力を得て、県内のスーパーへきゅうりの出荷を開始した。1本当たりの販売単価は、従来から4割増しの38円に上昇したという。

現在は、BLOF理論栽培の先駆者として県の特別栽培の講師から依頼を受け、特別栽培のマニュアル作りにも参画している。

イ 今後の取り組み予定

大城氏は、販売単価が上向きであるため、作付面積の拡大に向けて近隣に農地を確保しているという。現在、県内のスーパーでの販売はきゅうりのみであるが、BLOF理論栽培の効果を実感しており、今後はかぼちゃの販売単価の上昇にも取り組みたいと意欲的だ。

(2)単収向上や経費低減に取り組む與座氏

與座正安氏は、就農前は建築業に従事していたが、平成30年に花きのストレリチア(55頁、表)を栽培していた親の農地を承継した。ストレリチアの立ち枯れが多くなっていたため、ストレリチアに加えて、周囲に栽培を行う農家が多いかぼちゃのほか、栽培しやすいトウガンの生産を開始した(写真6、7)。

現在、かぼちゃ66アール、トウガン26アール、ストレリチア33アールを栽培しており、経営は基本的に1人で担っているが、土日は兄弟2人のサポートを得ている。

ア 肥培管理の徹底による単収向上

露地栽培を行う與座氏は、生育期の苗を低温から守るため、4メートル幅のトンネル栽培を行い、窒素分の多い液肥と消毒を7~10日に1回行うなど肥培管理を徹底している。また、圃場には遮光ネットを敷くことで、雑草を抑制している。

さとうきびの葉ガラ(トラッシュ)も使用しており、泥はね防止のほか、収穫後にすき込むことで、有機質の肥料(腐葉土)としている。

着果後は、果実が日焼けして色が黒くなるのを防ぐためのカバーをクラフトテープや新聞紙で手作りし、1果ずつ被せているほか、果実の下にプラスチック製の皿(カボチャシート)を敷くことで、泥はねを防ぐとともに、まんべんなく日光を当てて色付きを良くする作業を徹底している。

さらに、ミツバチによる授粉ではなく、雄花の開花前に花弁を摘み取り、雌花に人工授粉を行っている。手間はかかるが、これにより着果が安定するほか、きれいな丸型になるため、南風原町では人工授粉を続けている生産者が多いとのことである。

先輩農家の圃場を訪問して学びながらのこうした地道な作業が功を奏し、現在、単収は10アール当たり1.8トンと全国平均の1.5倍の単収を実現している。

イ 今後の取り組み予定

栽培面積が広いため、現段階で手間がかかる減農薬栽培には取り組んでいないが、肥料高騰が続く中、今後は一部BLOF理論栽培を取り入れながら化学肥料や堆肥を低減するとともに、無償で提供されるさとうきびの搾りかす(バガス)を利用することで資材費高騰にも対応できるようにしていきたいとのことであった。

(1)減農薬栽培に取り組む大城氏

大城勇氏は、就農前は建設業に従事していたが、5年ほど前から親戚の畑を継ぎ、かぼちゃ7アールおよびきゅうり10アールのハウス栽培を行っている(写真4、5)。以前は繁忙期にアルバイトを雇用していたが、経費節減のため現在はすべて1人で担っている。

ア BLOF理論栽培の取り組み

就農後しばらくは、化学肥料による慣行栽培を行っていたが、土が瘦せ、きゅうりは根が水を吸わなくなり、葉が枯れる急性萎凋症になった。

このため、JAおきなわが毎年開催しているBLOF理論栽培の講習会に参加し、生態系調和型の土づくりがあることを知ったという。

BLOF理論栽培を開始するに当たり、株間を50センチメートルから80センチメートルへ広げ、畝も六つから三つに減らしたが、生産量は以前と変わらず維持できているとのことである。また、BLOF理論栽培は追肥が多く、有機物を入れる手間はかかるが、生産コストは慣行栽培と同程度で実現している。

BLOF理論栽培を開始して以降、野菜がおいしくなったほか、棚持ちも良くなり、付加価値が付いた。令和5年2月からは、沖縄協同青果株式会社(浦添市)の協力を得て、県内のスーパーへきゅうりの出荷を開始した。1本当たりの販売単価は、従来から4割増しの38円に上昇したという。

現在は、BLOF理論栽培の先駆者として県の特別栽培の講師から依頼を受け、特別栽培のマニュアル作りにも参画している。

イ 今後の取り組み予定

大城氏は、販売単価が上向きであるため、作付面積の拡大に向けて近隣に農地を確保しているという。現在、県内のスーパーでの販売はきゅうりのみであるが、BLOF理論栽培の効果を実感しており、今後はかぼちゃの販売単価の上昇にも取り組みたいと意欲的だ。

(2)単収向上や経費低減に取り組む與座氏

與座正安氏は、就農前は建築業に従事していたが、平成30年に花きのストレリチア(55頁、表)を栽培していた親の農地を承継した。ストレリチアの立ち枯れが多くなっていたため、ストレリチアに加えて、周囲に栽培を行う農家が多いかぼちゃのほか、栽培しやすいトウガンの生産を開始した(写真6、7)。

現在、かぼちゃ66アール、トウガン26アール、ストレリチア33アールを栽培しており、経営は基本的に1人で担っているが、土日は兄弟2人のサポートを得ている。

ア 肥培管理の徹底による単収向上

露地栽培を行う與座氏は、生育期の苗を低温から守るため、4メートル幅のトンネル栽培を行い、窒素分の多い液肥と消毒を7~10日に1回行うなど肥培管理を徹底している。また、圃場には遮光ネットを敷くことで、雑草を抑制している。

さとうきびの葉ガラ(トラッシュ)も使用しており、泥はね防止のほか、収穫後にすき込むことで、有機質の肥料(腐葉土)としている。

着果後は、果実が日焼けして色が黒くなるのを防ぐためのカバーをクラフトテープや新聞紙で手作りし、1果ずつ被せているほか、果実の下にプラスチック製の皿(カボチャシート)を敷くことで、泥はねを防ぐとともに、まんべんなく日光を当てて色付きを良くする作業を徹底している。

さらに、ミツバチによる授粉ではなく、雄花の開花前に花弁を摘み取り、雌花に人工授粉を行っている。手間はかかるが、これにより着果が安定するほか、きれいな丸型になるため、南風原町では人工授粉を続けている生産者が多いとのことである。

先輩農家の圃場を訪問して学びながらのこうした地道な作業が功を奏し、現在、単収は10アール当たり1.8トンと全国平均の1.5倍の単収を実現している。

イ 今後の取り組み予定

栽培面積が広いため、現段階で手間がかかる減農薬栽培には取り組んでいないが、肥料高騰が続く中、今後は一部BLOF理論栽培を取り入れながら化学肥料や堆肥を低減するとともに、無償で提供されるさとうきびの搾りかす(バガス)を利用することで資材費高騰にも対応できるようにしていきたいとのことであった。

【コラム 地産地消に向けた取り組み】

南風原町産かぼちゃは、県外には固定の取引先が付いており、「つかざん完熟カボチャ」「南風原かぼちゃ」というブランド名で認知され、高値で取引されているものの、県内の流通量が少ないがゆえに、地域における認知度は充分でない状況にある。

生産者の高齢化や後継者不足、離農跡地の宅地化が進んでいることから、今後の生産維持・拡大には、地元消費者の理解を深め、地域社会全体で守り支える意識の醸成を図っていくことが必要となっている。

このため、町の産地協議会の活動として、町やJAの職員を小・中学校に派遣し、授業の中で南風原町産かぼちゃについて講義したり、生産者の圃場で体験学習を実施したりしている。また、学校給食への食材提供なども行っており、直近では、本年4月に「かぼちゃスープ」として町内の幼稚園4園、小学校4校、中学校2校(計5800食分)に提供された(コラム-写真1)。児童は「甘くておいしい!」と大喜びし、おかわりの列ができたという。

また、南風原町内にあるファーマーズマーケットでは、町の補助を受けて、毎年3月上旬に特産フェアを開催し、試食のほか、加工品(ジャムやスープなど)の特価販売、コロッケなどの総菜販売を通じて地元消費者にPRを行っている(コラム-写真2)。

さらに、商工会とも連携し、南風原町産の特産品を加工した商品を「はえばる良品」として認定してもらうことで、かぼちゃを含めた地域の農産物の認知度向上に一役買っている。

南風原町にあるケーキの店Duoが販売する南風原町産のかぼちゃを使用したロールケーキ(津嘉山ロール)は、「はえばる良品」の認定を受けており、甘さが控えめで食べた後にかぼちゃの風味が残る逸品として町内でも人気の商品となっている(コラム-写真3、4)。

店主の與那覇氏によると、外国産よりも南風原町産を使用したケーキの方が断然おいしく、かぼちゃの風味が長く余韻として残ることから、今後も南風原町産を使い続ける意向を示しており、お菓子作りを通じて地域の人に喜んでもらいたいと話す。

生産者の高齢化や後継者不足、離農跡地の宅地化が進んでいることから、今後の生産維持・拡大には、地元消費者の理解を深め、地域社会全体で守り支える意識の醸成を図っていくことが必要となっている。

このため、町の産地協議会の活動として、町やJAの職員を小・中学校に派遣し、授業の中で南風原町産かぼちゃについて講義したり、生産者の圃場で体験学習を実施したりしている。また、学校給食への食材提供なども行っており、直近では、本年4月に「かぼちゃスープ」として町内の幼稚園4園、小学校4校、中学校2校(計5800食分)に提供された(コラム-写真1)。児童は「甘くておいしい!」と大喜びし、おかわりの列ができたという。

また、南風原町内にあるファーマーズマーケットでは、町の補助を受けて、毎年3月上旬に特産フェアを開催し、試食のほか、加工品(ジャムやスープなど)の特価販売、コロッケなどの総菜販売を通じて地元消費者にPRを行っている(コラム-写真2)。

さらに、商工会とも連携し、南風原町産の特産品を加工した商品を「はえばる良品」として認定してもらうことで、かぼちゃを含めた地域の農産物の認知度向上に一役買っている。

南風原町にあるケーキの店Duoが販売する南風原町産のかぼちゃを使用したロールケーキ(津嘉山ロール)は、「はえばる良品」の認定を受けており、甘さが控えめで食べた後にかぼちゃの風味が残る逸品として町内でも人気の商品となっている(コラム-写真3、4)。

店主の與那覇氏によると、外国産よりも南風原町産を使用したケーキの方が断然おいしく、かぼちゃの風味が長く余韻として残ることから、今後も南風原町産を使い続ける意向を示しており、お菓子作りを通じて地域の人に喜んでもらいたいと話す。

4 おわりに~課題解決に向けた取り組み~

(1)かぼちゃ生産における今後の課題

JAおきなわ南部地区営農振興センターの与座辰美氏は、南風原町のかぼちゃ生産の課題として、ⅰ)肥料高騰 ⅱ)2果採りはトラクターで圃場に入るとツルを潰してしまうため機械化が難しく、収穫作業が重労働 ⅲ)宅地化による農地の減少―を挙げる。

その対策として、ⅰ)については、バガスやトラッシュ、ススキ、ソルゴー(緑肥)をすき込むことで3~4割の化学肥料低減を実現しており、化学肥料の5割低減に向けて取り組みを始めているという。

また ⅱ)については、収穫作業に加えて重労働の要因となっているトンネル設置・ビニール張り作業をなくすべく、風対策で赤土流出防止のために利用する「ベチバー(インド原産のイネ科の多年生草木)」を畝間に植える取り組みを、来年度、試験区を設けて実施する予定であるという。

さらに、前述の通り、これまで個選による選別作業を続けてきたことで、生産者同士の情報交換などを通じた品質向上への意識は十分高まっている。一方で、選別作業が重労働であることは確かであり、生産者の高齢化が進む中、出荷の負担を減らすことで生産意欲の維持を図るべく、JAおきなわが出荷作業を担う共選への転換も検討しているという。

ⅲ)についても、実需者からの購入量の増加希望や、作付面積拡大を希望する生産者の意向を受けて、隣接する八重瀬町や南城市の耕作放棄地を利用することで、南風原町津嘉山地区の栽培面積を現在の826アールから991アールに増やす予定とのことである。

(2)減農薬栽培のさらなる推進

現在、講習会の開催を継続しているBLOF理論栽培については、農林水産省が「みどりの食料システム戦略」において、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量30%低減を掲げる前から取り組んでいる。今年度からは、みどりの食料システム戦略の実現に向けた「グリーンな栽培体系への転換サポート事業」を本格的に導入し、講習会の開催継続などを通じて取り組みの輪を広げていくことで、減農薬栽培による付加価値の向上を目指しているという。

以上のように、南風原町のかぼちゃ生産の振興を担うJAおきなわが生産面での課題を明確に把握したうえで、課題解決に向けて着実に取り組んでおり、資材費高騰下での収益確保に向けて、単収向上や経費低減、減農薬栽培の推進など、一人一人ができることから前向きに取り組んでいる姿が印象的であった。

最後に、今回取材にご協力いただいた沖縄県農林水産部流通・加工推進課の伊良皆ゆかり氏、南風原町役場産業振興課の野原優一氏、JAおきなわ南部営農振興センターの与座辰美氏、ファーマーズマーケット南風原くがに市場の赤嶺嘉郎氏、ケーキのお店Duoの與那覇政儀氏、生産者の大城勇氏、與座正安氏に厚く御礼申し上げます。

JAおきなわ南部地区営農振興センターの与座辰美氏は、南風原町のかぼちゃ生産の課題として、ⅰ)肥料高騰 ⅱ)2果採りはトラクターで圃場に入るとツルを潰してしまうため機械化が難しく、収穫作業が重労働 ⅲ)宅地化による農地の減少―を挙げる。

その対策として、ⅰ)については、バガスやトラッシュ、ススキ、ソルゴー(緑肥)をすき込むことで3~4割の化学肥料低減を実現しており、化学肥料の5割低減に向けて取り組みを始めているという。

また ⅱ)については、収穫作業に加えて重労働の要因となっているトンネル設置・ビニール張り作業をなくすべく、風対策で赤土流出防止のために利用する「ベチバー(インド原産のイネ科の多年生草木)」を畝間に植える取り組みを、来年度、試験区を設けて実施する予定であるという。

さらに、前述の通り、これまで個選による選別作業を続けてきたことで、生産者同士の情報交換などを通じた品質向上への意識は十分高まっている。一方で、選別作業が重労働であることは確かであり、生産者の高齢化が進む中、出荷の負担を減らすことで生産意欲の維持を図るべく、JAおきなわが出荷作業を担う共選への転換も検討しているという。

ⅲ)についても、実需者からの購入量の増加希望や、作付面積拡大を希望する生産者の意向を受けて、隣接する八重瀬町や南城市の耕作放棄地を利用することで、南風原町津嘉山地区の栽培面積を現在の826アールから991アールに増やす予定とのことである。

(2)減農薬栽培のさらなる推進

現在、講習会の開催を継続しているBLOF理論栽培については、農林水産省が「みどりの食料システム戦略」において、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量30%低減を掲げる前から取り組んでいる。今年度からは、みどりの食料システム戦略の実現に向けた「グリーンな栽培体系への転換サポート事業」を本格的に導入し、講習会の開催継続などを通じて取り組みの輪を広げていくことで、減農薬栽培による付加価値の向上を目指しているという。

以上のように、南風原町のかぼちゃ生産の振興を担うJAおきなわが生産面での課題を明確に把握したうえで、課題解決に向けて着実に取り組んでおり、資材費高騰下での収益確保に向けて、単収向上や経費低減、減農薬栽培の推進など、一人一人ができることから前向きに取り組んでいる姿が印象的であった。

最後に、今回取材にご協力いただいた沖縄県農林水産部流通・加工推進課の伊良皆ゆかり氏、南風原町役場産業振興課の野原優一氏、JAおきなわ南部営農振興センターの与座辰美氏、ファーマーズマーケット南風原くがに市場の赤嶺嘉郎氏、ケーキのお店Duoの與那覇政儀氏、生産者の大城勇氏、與座正安氏に厚く御礼申し上げます。